Фациальное расчленение голоценового аллювия на Средней Вычегде

Автор: Андреичева Л.Н., Буравская М.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

Комплексом литологических методов, включающим текстурный, грануломет- рический, минералогический и химический анализы, исследован голоцено- вый аллювий средней Вычегды. Выделены фациальные типы аллювиальных отложений, отчетливо различающиеся по основным характеристикам: тек- стурам отложений, по гранулометрическим характеристикам и по составу тяжелых и глинистых минералов. Выявлена дифференциация обломочного материала в аллювиальных осадках как по крупности, так и по минерально- му составу.

Голоцен, аллювий, фации, текстура, литология, минералогия, гранулометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14992473

IDR: 14992473 | УДК: 551.435.138:551.794.022(282.247.133)

Текст научной статьи Фациальное расчленение голоценового аллювия на Средней Вычегде

Теоретическое и практическое изучение аллювия – одного из наиболее значимых и распространенных генетических типов континентальных осадочных образований, является важнейшей задачей геологии. Основной фактор образования аллювия – водные потоки, формирующие густую речную сеть. На территории исследований – в долине средней Вычегды – четвертичный аллювий до настоящего времени остается довольно слабо изученным, несмотря на то, что с ним связаны основные виды полезных ископаемых, включая питьевые воды и россыпные минералы. Кроме того, аллювиальные отложения являются основой для развития промышленности стройматериалов, а большинство месторождений песков приурочены к поймам или террасам рек. На основе выявления особенностей строения и состава аллювия восстанавливают палеогеографические, климатические и неотектони-ческие обстановки его формирования, инженерногеологические условия на объектах строительства.

Цель работы состояла в фациальном расчленении современного аллювия и установлении диагностических признаков фаций, выявлении закономерностей изменения вещественного состава, которые могут быть использованы при фациально- генетическом анализе межледникового плейстоценового и более древнего аллювия. На данном этапе исследований аллювиальных отложений в наши задачи входило, в первую очередь, получение их литологической характеристики, поскольку структурные особенности и вещественный состав флюви-альных осадков в регионе практически не изучены. Кроме того, важным представлялось выявить площадные и возрастные особенности аллювия, дифференциацию гранулометрического состава аллювиальных отложений в разрезе, а также характер распределения минералов в фациальном профиле.

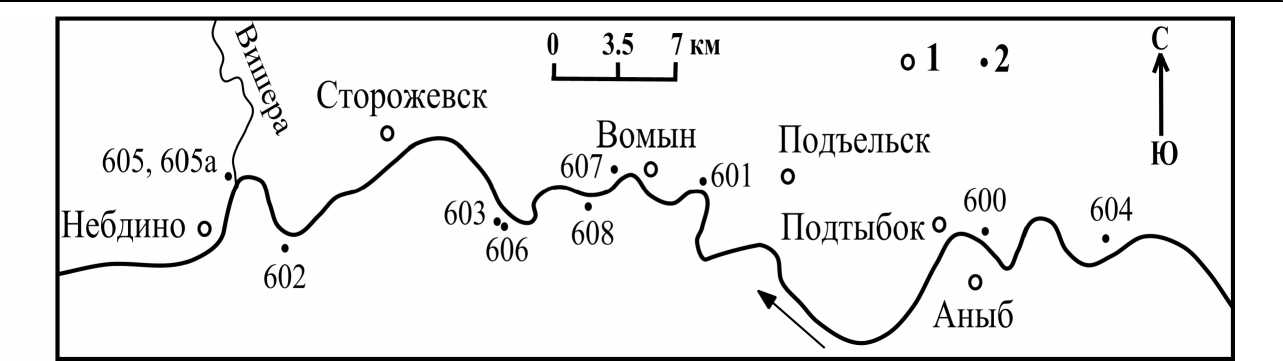

Было проведено детальное комплексное исследование современного аллювия в среднем течении р. Вычегды на отрезке реки протяженностью около 100 км между деревнями Подтыбок и Небди-но (см. рисунок), где представлены все фации аллювия. Общая мощность аллювиальных отложений составляет здесь до 10 м. В этом районе р. Вычегда течет в хорошо разработанной долине шириной от 3 до 6 км, сильно меандрируя, и представляет собой типичную равнинную реку, долина которой находится в состоянии динамического равновесия.

Весь комплекс современного аллювия р. Вычегды в соответствии со схемой Е.В. Шанцера и дру-

Схема расположения обнажений на средней Вычегде.

1 – населенные пункты, 2 – разрезы береговых обнажений.

гих исследователей [1-5] расчленен на три крупные группы фаций: русловую, пойменную и старичную. Русловая группа подразделяется на субфации при-стрежневого аллювия, прирусловой отмели и боковых проток. В пойменной группе также выделяются несколько субфаций: прирусловых валов, приречной поймы, внутренней зоны поймы и вторичных пойменных водоемов. Старичные осадки подразделяются на озерно-речные и озерно-болотные. В разрезе современного аллювия р. Вычегды установлены все перечисленные выше субфации, тогда как в верхнем течении р. Вычегды [6] количество их сокращено: в русловой группе не отмечена субфация боковых проток, а в пойменной – субфация вторичных пойменных водоемов. Литологические исследования показали, что отложения разных субфаций достаточно четко различаются по текстурноструктурным признакам и особенностям их вещественного состава.

Русловый аллювий

Пристрежневая субфация. Осадки при-стрежневой фации русла постоянно находятся под водой и поэтому изучены лишь по кернам буровых скважин. Чаще всего они слагают основания аллювиальных комплексов мощностью 2-5 м и подстилаются отложениями среднего плейстоцена. Представлены гравием, серыми и светло-серыми разнозернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки, преобладают среднезернистые пески. Степень сортированности отложений (Sс) составляет 0.20-0.48, мелкозернистые пески сортированы значительно лучше: Sс=0.64. В ряде скважин в подошве пристрежневых осадков залегает базальный горизонт аллювия, представленный гравийным песком и гравием с обломками преимущественно осадочных пород. Обломки галечной и гравийной размерности окатаны довольно слабо и представлены коричневыми, черными, голубовато-серыми и зеленовато-серыми кремнями, жильным кварцем, песчаниками, кварцитами, изверженными породами, кварц-хлоритовыми и углисто-слюдистыми сланцами. Растительные остатки встречаются в виде крупных обломков. Песчано-алевритовая фракция сложена в основном кварцем и в меньшей степени полевыми шпатами и обломками пород. Из акцессорных минералов для отложений пристрежневой субфации аллювия характерен гранат, содержание которого составляет в среднем 40.4%, а в отдель- ных пробах достигает 66.1% тяжелой фракции, средняя концентрация эпидота – 15.7%. Среди прочих минералов присутствуют ставролит (5.9%), на кианит и турмалин, приходится по 1.6%, на ильменит – 1.4%, на лейкоксен – 1.1%. Всего же в тяжелой фракции, выход которой составляет в среднем 0.46%, установлено 22 минерала. Высокие содержания гранатов и амфиболов связаны, вероятно, с формированием пристрежневых осадков в значительной степени за счет размыва вычегодской морены, являющейся в этом районе рельефообразующей [7]. Глинистая фракция пород (менее 0,001 мм) сложена преимущественно иллитом с небольшой примесью хлорита и смешанослойных образований типа иллит-смектит. Кроме глинистых минералов присутствуют тонкодисперсный кварц, растительная органика, гидроксиды железа.

Субфация прирусловой отмели. Осадки прирусловых отмелей залегают обычно на при-стрежневых песках и связаны с ними постепенными переходами. Надводная часть отмелей в период межени представляет собой косы различных размеров, чаще пологие, довольно широкие, расположенные на выпуклой части берегов. Прирусловые отмели сложены светло-серыми и серыми крупно- и среднезернистыми песками, иногда с прослоями алевритов, представляющих собой прослои заиления на поверхности пологих отмелей и образующихся в период межени. Текстуры отложений отчетливо слоистые: преобладает слоистость четкая косая (диагональная), пологоволнистая и косоволнистая слоистость ряби течения и волнения. Иногда наблюдается мелкая нечеткая волнистая слоистость эолового типа. Слоистость подчеркнута скоплением растительного детрита и глинистого материала на плоскостях напластования. Результаты гранулометрического анализа осадков прирусловых отмелей показывают, что они хорошо сортированы (среднезернистые пески имеют Sc, в среднем равный 0,62, крупнозернистые пески сортированы хуже: Sc=0.49). Из тяжелых минералов преобладают гранат (33.4%), а также минералы групп эпидота (21.2%) и амфиболов (15.6%). Ставролит составляет 9.8% тяжелой фракции, выход которой существенно варьирует, иногда достигая очень высоких (15.4%) значений в пределах отмелей-кос, где в основном концентрируются тяжелые минералы. Из прочих минералов постоянно присутствуют ильменит (7.4%), турмалин (2.7%), циркон (2.1%), лейко- ксен (1.9%). Растительные остатки представлены редкими обрывками древесных растений, корнями и стеблями трав и кустарников.

Субфация боковых проток. На р. Вычегде развиты небольшие боковые протоки шириной до 30–50 м с довольно активным гидродинамическим режимом. Характерна косая слоистость, образованная мелкой рябью течения и подчеркнутая растительным детритом, а также скоплением глинистоалевритового материала на плоскостях напластования. Отложения боковых проток представлены мелкозернистыми, очень редко средне- и крупнозернистыми песками светло- и желтовато-серой окраски с 3-5-сантиметровыми прослоями глинистых алевритов. Гранулометрический состав песков по сравнению с субфациями основного русла Вычегды существенно тоньше (d ср =0.16 мм), а степень сортированности отложений выше: в отдельных пробах S c составляет 0.70-0.75, а среднее значение S c =0.65. Выход тяжелой фракции равен 0.98%, преобладают минералы групп эпидота (36%) и граната (27.8%). Весьма существенны содержания пироксена (11.4%) и лейкоксена (6.4%), количество турмалина не превышает 4.4%.

Отложения русловой группы фаций слагают низы аллювиального комплекса общей мощностью до 7 м.

Пойменный аллювий

Субфация прирусловых валов. Отложения залегают непосредственно на осадках прирусловой отмели, являясь их продолжением, и одновременно слагают ядра пойменных гряд. Они выступают переходным звеном между русловым и пойменным аллювием. Сложены мелкозернистыми светлосерыми и серыми песками с косой и косоволнистой перекрестной слоистостью и алевритами с мелкой косой слоистостью ряби течения и пологой ряби волнения. Растительные остатки представлены корнями древесных растений и мелким детритом.

Субфация приречной поймы. Осадки приречной поймы с четким резким контактом залегают на отложениях прирусловой отмели, прируслового вала, либо на старичных отложениях. Представлены они ритмичным переслаиванием средне- и мелкозернистых светло-серых песков со слоистостью сложного типа, включая слоистость восходящей ряби, и серых и буровато-серых алевритов с горизонтальной и пологоволнистой слоистостью. Текстуры пойменных осадков являются текстурами сезонного типа, они обусловлены чередованием слойков разного гранулометрического состава и цвета. Алевриты содержат редкие линзочки и слойки бурой пластичной глины. Пески часто ожелезне-ны до яркого оранжево-красного и бурого цвета, содержат небольшую примесь алевритового и глинистого материала. Пески обычно тонкозернистые (dср=0.15 мм), хорошо сортированы (Sc=0.72), у отдельных образцов Sc достигает 0.90-0.95. Алевриты крупнозернистые (dср=0.08 мм), часто с примесью песчаного материала (до 40%), сортированы хуже песков (Sc=0.50). В группе тяжелых минералов, выход которых составляет в песках в среднем 0.76%, а в алевритах 0.28%, преобладают почти в равных количествах гранаты (26.5%), амфиболы (24.8%) и эпидот (24.6%). Из прочих присутствуют турмалин (4%) и ставролит (2.5%), содержания циркона, титанита, лейкоксена и кианита практически одинаковы: по 1.8-1.9%.

Отмечаются редкие корни древесных растений и мелкий растительный детрит. Глинистые минералы представлены иллитом, смешанослойными образованиями типа иллит-смектит и весьма незначительной примесью каолинита и хлорита, а также тонкодисперсного кварца и растительной органики.

Субфация внутренней поймы. Осадки этой субфации часто перекрывают отложения приречной поймы и представлены серыми и бурыми алевритами, пронизанными корнями растений, суглинками пористыми с нечеткой пологоволнистой и мелкой косой слоистостью, либо комковатыми неслоистыми, в меньшей степени распространены пески. Отложения слабо сортированы: S с =0.36. Характерны растительные остатки: корни трав, кустарников, листья, мелкий детрит. Отложения этой фации интенсивно переработаны почвенными процессами и превращены в луговые почвы. Часто они содержат мелкие железисто-марганцевые конкреции размером до 1 см и «пятна» концентрации гидроксидов железа. По этой причине в них повышены содержания оксидов железа и марганца. Из глинистых минералов отмечаются иллит и незначительная примесь каолинита.

Субфация вторичных водоемов поймы . Вторичные водоемы поймы на р. Вычегде представлены небольшими лужами, как правило, к концу лета высыхающими. Поскольку генетически они связаны с поймой, то и отнесены к пойменным. Обычно осадки этой субфации лежат на собственно пойменных отложениях и представлены серыми, буровато- и темно-серыми глинами, алевритами, существенно реже – мелкозернистыми песками с примесью алеврита. Осадки имеют нечеткую горизонтальную и пологоволнистую слоистость либо неслоисты. Присутствуют обильный растительный детрит и листья.

Пойменные осадки обычно залегают на отложениях русла или старицы. В случае залегания на русловых осадках их мощность составляет до 33.5 м, а когда они перекрывают старичные отложения, мощность их не превышает 1-1.5 м.

Старичный аллювий

Озерно-речная субфация стариц сложена отложениями начальной стадии существования стариц, обычно представленными неслоистыми глинами, алевритами, мелкозернистыми песками с мелкой слоистостью сложного типа, часто ожелез-ненными. Характерна яркая окраска пород: голубовато-серая, зеленая, оранжево-красная. Глины нередко оглеены, содержат ярко-голубые вкрапленники вивианита. Отложения, особенно глины и алевриты, слабо сортированы (Sc=0.33), пески сортированы лучше: среднее значение коэффициента сортировки Sc равно 0.53, в отдельных образцах Sc достигает 0.70. Из тяжелых минералов преобладают минералы группы эпидота (38.6%), амфиболов (23.2%), граната (14.2%), повышена концентрация ильменита (13.1%). Содержания турмалина и хромита равны – по 2.1%. Выход тяжелой фракции со- ставляет в среднем 1.72%. В глинистой фракции преобладают смешанослойные образования иллит-смектитового состава с примесью хлорита. Результаты химического анализа глинистых осадков показывают повышенные содержания Р2О5 в некоторых пробах, что связано, по-видимому, с присутствием фосфатов, макроскопически обнаруживающихся в виде вкрапленников белого (в свежей расчистке) и ярко-синего цветов. По-видимому, они могут быть отнесены к вивианиту и β-керчениту – продукту его окисления. Такие минералы отмечались также А.А.Лазаренко [8] в старичных осадках Оки, Десны и среднего Днепра.

Озерно-болотная субфация стариц представлена темно- и зеленовато-серыми до черных глинами и алевритами, обычно оглеенными, массивными, комковатыми, иногда с нечеткой горизонтальной слоистостью, а также торфами, сформированными в зарастающих старицах. Отложения довольно плохо сортированы (S c =0.33). Характерны насыщенность органическим веществом, вкрапления и гнезда фосфатов: белого вивианита и яркоголубого β-керченита, и очень высокая карбонат-ность осадков (в отдельных образцах до 30%). Карбонаты присутствуют в виде сгустков, где их концентрация достигает 80%, и имеют, по результатам карбонатного и силикатного анализов, кальцитовый и железистый, точнее марганцево-железистый состав, так как в отложениях повышены содержания CaO, FeO и MnO. Состав глинистых минералов тот же, что и в отложениях озерно-речной фации. В осадках озерно-болотной субфации стариц повышены количества CO 2 , железа, фосфора. Высокие содержания железа связаны, вероятно, с наличием сидерита и фосфатов; на присутствие последних указывают и высокие содержания Р 2 О 5 .

Общая мощность старичных отложений до 34 м, залегают они на русловых и перекрываются пойменными осадками.

Заключение

В результате изучения современного аллювия р. Вычегды установлено, что выделенные выше фации четко различаются по основным характеристикам: текстурам отложений, органическим остаткам, степени карбонатности (минимальные содержания материала, растворимого в 10%-ной HCl, содержатся в осадках пристрежневой фации, максимальные – в старичных), по составу глинистой фракции. В русловых отложениях доминирует иллит с примесью хлорита; в пойменных осадках также преобладает иллит, но со значительной примесью смешанослойных минералов типа иллит-смектит и каолинита; для старичных осадков типичны смешанослойные образования: иллит-смектит, хлорит и каолинит. Отложения разных фаций различаются также по гранулометрическому составу и по составу тяжелых минералов. Наблюдается дифференциация обломочного материала в аллювиальных осадках как по крупности, так и по набору минералов. По направлению от русла вглубь поймы размер частиц отложений закономерно уменьшается, что обусловлено ослаблением гидродинамической активности половодного потока. Степень их сортированности также меняется: наиболее высокие коэффициенты сортировки присущи осадкам приречной поймы (Sc=0.72), боковых проток (Sc=0.65) и прирусловой отмели (Sc=0.55), низкие – отложениям при-стрежневой фации (Sc=0.39), внутренней поймы (Sc=0.36), озерно-речным и озерно-болотным (Sc=0.33).

Анализ распределения тяжелых минералов в осадках разных фаций современного аллювия показал, что наиболее высокое содержание их отмечается в озерно-речной субфации стариц – 1.72%. В отложениях боковых проток и приречной зоны поймы тяжелых минералов несколько меньше, соответственно 0.98 и 0.76%, а наиболее низкая их концентрация характерна для пристрежневого аллювия – 0.46%. Особо надо отметить вариации выхода тяжелой фракции в отложениях прирусловой отмели, иногда достигающего очень высоких (до 15.4%) значений в пределах кос, что связано главным образом с накоплением тяжелой фракции на отмелях-косах во время спада паводковых вод, где тяжелые минералы концентрируются больше всего в мелко- среднезернистых песках фракции 0.100.4 мм [9]. Что касается фациальной приуроченности тяжелых минералов, то можно отметить резкое преобладание граната в пристрежневом аллювии, составляющем в среднем 40.4% тяжелой фракции, и более низкую по сравнению с другими фациями концентрацию эпидота (15.7%). Отложения фации прирусловой отмели отличаются пониженными содержаниями амфибола (15.6%) и повышенными – ставролита (9.8%). В старичных осадках повышены значения эпидота (38,6%) и ильменита (13,1%) и понижено содержание граната (14.2%). Высока концентрация эпидота и в субфации боковых проток, где он составляет 36%. Здесь также аномально повышено содержание пироксена (11.4%).

Установленные особенности связаны с избирательным свойством тяжелых минералов концентрироваться в узкоразмерных гранулометрических классах, с их различной плотностью, а также формой минеральных зерен. Комплекс выявленных признаков осадков отдельных фаций и групп фаций можно считать диагностическим и использовать при проведении литолого-фациального анализа плейстоценовых и более древних аллювиальных отложений.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке Программой фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 14.

Список литературы Фациальное расчленение голоценового аллювия на Средней Вычегде

- Шанцер Е.В. Аллювий равнинных рек умеренного пояса и его значение для познания закономерностей строения и формирования аллювиальных свит. М., 1951. 275 с. (Тр. ИГН АН СССР. Сер. геол.; Вып.55).

- Шанцер Е.В. Некоторые общие вопросы учения о генетических типах отложений//Процессы континентального литогенеза. М., 1980. С. 5-27. (Тр. ГИН АН СССР; Вып.350).

- Холмовой Г. В. Основы учения об аллювии//Труды НИИ геологии ВГУ. Вып. 38. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. 90 с.

- Чистяков А.А., Макарова Н.В., Макаров В.И. Четвертичная геология. М.: ГЕОС, 2000. 303 с.

- Boggs S.J. Principles of sedimentology and stratigraphy. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey, 1995. 774 p.

- Буравская М.Н. Литолого-фациальная характеристика современного аллювия Тимана и Притиманья (на примере рек Ижмы и Вычегды)//Литосфера, 2009. № 6. С.117-126.

- Андреичева Л.Н. Питающие провинции и их влияние на формирование состава морен Тимано-Печоро-Вычегодского региона//Литология и полезные ископаемые, 1994. №1. С.127-131.

- Лазаренко А.А. Литология аллювия равнинных рек гумидной зоны. М.: Наука, 1964. 236 с.

- Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986. 259 с.