Факторный подход как методологическая основа моделирования региональной образовательной информационной среды

Автор: Воронин А.А., Воронина И.Д.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Теоретические аспекты исследования рыночной экономики

Статья в выпуске: 8, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970434

IDR: 14970434

Текст статьи Факторный подход как методологическая основа моделирования региональной образовательной информационной среды

Информатизация общества, начавшаяся с появления персонального компьютера и в полной мере проявившая себя после развития Интернет, добралась, наконец, до самой консервативной его части — системы образования. В 2000 году правительством была принята Федеральная программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 годы)»1. Заявленный в программе комплексный подход к проблеме информатизации образования должен, по мнению авторов, обеспечить ее успешность. В самом деле, цель программы — создание единой образовательной информационной среды (ЕОИС) — может быть достигнута только при решении скоординированных разноплановых задач: разработке структуры ЕОИС, издании электронных учебников, создании региональных ресурсных центров и системы повышения квалификации, снабжении школ компьютерами, Интернет и так далее.

Однако, анализируя программу в целом, следует отметить, что в ней не предусмотрены все необходимые организационные механизмы достижения поставленных целей. Системность программы, проявляющая себя на федеральном уровне, теряется на уровне региональном. По замыслу авторов роль инициаторов и координаторов программы в регионах отведена региональным органам управления образованием, которые в действительности зачастую не могут ее играть из-за отсутствия компетентности, опыта и заинтересованности. Это приводит к стихийности процесса информатизации российского образования, замедлению его темпов по сравнению с объективно возможными и обусловленными состоянием и потребностями общества. Новые информационные технологии (ИТ), вытесняя элементы действующей информационной системы, часто не образуют системного целого. Только в некоторых регионах России (Татарстан, Воронежская, Псковская, Тамбовская, Челябинская и некоторые другие области)2

существуют отдельные элементы системы управления процессом информатизации образования, а методы ее проектирования и принципы функционирования вырабатываются эмпирически.

Таким образом, в целях повышения уровня и темпов развития региональных информационных систем образования (ИСО), эффективности реализации федеральной программы представляется актуальным разработка методов проектирования и механизмов функционирования системы управления процессом информатизации образования в регионах или системы управления развитием региональных ИСО. Результатом длительного функционирования такой системы может стать формирование высокоразвитых, устойчивых самоорганизующихся региональных ИСО как неотъемлемой части федеральной ЕОИС.

Проектирование всякой системы управления начинается, как известно, с моделирования управляемого процесса или объекта управления — региональной ИСО. Однако в настоящее время в научной литературе отсутствует описание не только самих моделей региональных ИСО, но и методов их создания.

Следуя системной методологии 3, в основу модели региональной ИСО положим принцип ее морфизма с соответствующей морфологической и функциональной структурами региональной системы образования.

Структура региональной ИСО отражает, с одной стороны, сложность структуры самой региональной системы образования: это — «масштабная» структура (личность, образовательное учреждение, муниципальные объединения, регион), структура образовательных уровней, направлений и специальностей подготовки, учебных планов и образовательных программ; с другой — внутренне присущую сложность ИСО: ее структурные элементы и факторы развития имеют различную природу.

Децентрализованным и слабосвязанным образовательным средам регионов и образовательных учреждений отвечают такие же функционально и морфологически слабосвязанные децентрализованные формы их информационных структур: внутренние информационные системы и иногда — Интернет-сайты. В то же время в научно-образовательной сфере идет процесс рождения новых региональных и межрегиональных интегрированных функциональных связей, основанных на новой технологической и информационной базе. Это — виртуальные научно-исследовательские институты и лаборатории, кафедры, университеты. Им отвечают более сложные информационные структуры — самоорганизующиеся порталы, среди которых особо выделим их разновидность — региональные информационные и научно-образовательные порталы и порталы знаний. Конечным пунктом этого пути неизбежно станет новая сетевая структура всей научно-образовательной системы, отражением и механизмом развития которой станет ЕОИС.

После краткого качественного описания региональной ИСО перейдем к построению ее формализованной модели.

Как известно4, системный подход допускает неоднозначность в определении системы, и последнее, кроме «объективных» составляющих системного кортежа (элементы и их свойства, структура, функции, управление, цели, законы эволюции), неявно включает в себя также цель исследования и субъективные качества исследователя. В этой связи отметим еще раз, что цель нашего исследования, связанная с упомянутой выше Федеральной программой5 и определяющая вид используемого системного гомоморфизма, — создание системы управления процессом формирования ЕОИС.

Переживаемый в настоящее время период бурного развития ИТ требует проводить построение структурно-функциональной модели ИСО в единстве с динамической моделью. Методологическое, понятийное, «технологическое» единство обеих моделей в нашем случае тем более необходимо, потому что, как известно, одним из проявлений консервативности (инерционности) образовательной системы является значительное запаздывание результатов управляющих воздействий. Единство двух моделей облегчило бы прогнозирование эволюции изучаемой системы и анализ ее управляемости, т. е. чувствительности к управляющим воздействиям различных типов.

В качестве методологической основы моделирования, обеспечивающей единство структурно-функциональной и динамической моделей, наиболее адекватным, по мнению авторов, представляется факторный подход6 — универсальная методология исследования развития социально-экономических систем, основанная на новой теории факторов производства. Автором7 выделено «новое ядро развития» в виде системы шести факторов производства: человеческого, технического, институционального, информационного, природного, организационного. Несмотря на отсутствие в настоящее время формализаций упомянутой факторной модели, в ней содержится потенциал строгого количественного подхода к моделированию динамики, стратегического планирования и управления социально-экономическими системами. В самом деле, стратегическое планирование, осуществляемое на основе качественных агрегированных показателей, обладает существенным недостатком, а именно трудностью в измерении конечных и, особенно, промежуточных результатов. С другой стороны, планирование целей системного развития в виде совокупности большого числа «натуральных» показателей в условиях значительной неопределенности малоэффективно.

Факторный подход, давая инструментарий измерений глубинных сущностных, целостных свойств системы, обладает в то же время гибкостью и вариативностью на уровне ее подсистем, усиливающихся по мере их уменьшения. Количественная факторная модель позволила бы учесть «вес» каждого элемента системы, оценить степень чувствительности факторов к изменению того или иного показателя, т. е. в конечном счете — оценить устойчивость всей системы. Иерархичность дерева свертки показателей в факторы позволяет использовать для анализа и планирования необходимый уровень агрегирования, оценивая для него величины тренда и вариации показателей.

Количественная модель вычисления значений факторов на основе измеряемых показателей, ее наполнение статистическими данными и расчет факторных многоугольников для статистически значимой совокупности объектов в сочетании с их эмпирическими агрегированными качественными характеристиками может перевести язык качественного описания систем на язык их факторов.

Новизна подхода и недостаток имеющихся статистических данных не позволяют априори оценить степень эффективности «фактор- ного» языка в применении к той или иной социальной системе. Возможность распространения этого подхода на конкретную систему определяется корректностью процедур вычисления факторов ее развития. Прежде всего, это означает принципиальную взаимозаменяемость «естественных» показателей внутри одного и того же фактора, а также агрегируемость последнего по однотипным элементам системы.

Рассмотрим факторную структуру региональной ИСО. Природный фактор (N) присутствует в региональной ИСО только косвенно в виде объективной трудности создания телекоммуникационной сети и может измеряться в удельных затратах на единицу длины коммуникаций. Человеческий фактор (Н) определяется главным образом возрастом, мотивацией, квалификацией и активностью участников образовательного процесса — преподавателей, управленцев, технического персонала. Технический фактор (Т) определяется уровнем компьютерного обеспечения, телекоммуникационных сетей, доступом в Интернет, наличием специального оборудования и помещений. Институциональный фактор (Ins) определяется развитием и доступностью научно-образовательных ресурсов в Интернет и на других информационных носителях, уровнем развития организационных структур ИСО, выполняющих функции обучения, управления, обслуживания, нормами и традициями использования ИТ в образовательном процессе. На низших иерархических уровнях системы этот фактор проявляет себя в «пассивном» виде, т. е. в виде используемой преподавателями и образовательными учреждениями институциональной среды, создаваемой на ее высших иерархических уровнях или во внешней среде. Информационный фактор (Inf) в ИСО проявляет себя подобно предыдущему фактору, присутствуя на низших системных уровнях главным образом в виде информированности преподавателей и администраторов о своем состоянии, внешней системе, возможностях и путях развития. И наконец, организационный фактор (О) определяет необходимый уровень управления на всех уровнях региональной ИСО, обеспечивающего системное взаимодействие факторов ее развития.

Из-за ограниченности объема настоящей статьи приведем состав и алгоритм расчета значений факторов только на низшем, личностном уровне иерархии изучаемой системы и кратко обсудим их содержание на высших уровнях — в образовательном учрежде- нии (ОУ), муниципальных и региональных системах образования. Состав факторов на уровне «Преподаватель»:

И: возраст, мотивация, квалификация, активность;

Т доступ к компьютеру, e-mail, Интернет на рабочем месте и дома;

Ins: доступность и качество электронного информационно-методического обеспечения и специализированных программных сред, возможность профессионального консультирования и повышения квалификации;

Inf: косвенно оценивается через время фактической работы в Интернет, с другими электронными источниками, e-mail;

-

О: фактическое повышение квалификации, участие в семинарах и конференциях, открытых уроках, выставках, других мероприятиях в области ИТ.

Состав факторов на уровне «Образовательное учреждение (ОУ)»:

-

И: среднее (матожидание, дисперсия) по индивидуальным показателям фактора; наличие технического персонала в области ИТ;

-

Т: среднее по индивидуальным показателям фактора, уровень компьютеризации ОУ, наличие локальной сети, выхода в Интернет, e-mail, емкость каналов связи;

Ins: среднее по индивидуальным показателям фактора;

Inf: среднее по индивидуальным показателям фактора; объем подписки на профессиональную литературу; наличие e-mail, Интернет-сайта, портала;

-

О: среднее по индивидуальным показателям фактора; организация в ОУ мероприятий в области ИТ, наличие заместителя директора по ИТ, методических советов, лабораторий;

N (оценивается косвенно через величину затрат на создание телекоммуникационной сети).

В состав факторов на муниципальном и региональном уровнях системы добавляются центры повышения квалификации, ресурсные и методические центры, региональные общие и специализированные информационные среды, органы и механизмы управления, самоорганизации и развития ИСО.

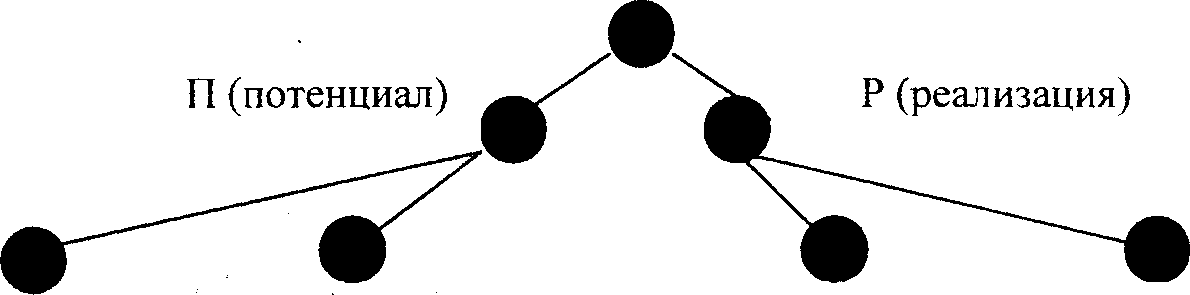

Разнородность (несоизмеримость) состава факторов не позволяет вычислить их значение в каких-либо «естественных» единицах. В этом случае целесообразно использование метода иерархического оценивания8, при котором комплексный показатель последовательно разворачивается в иерархическое би- нарное дерево показателей до уровня, позволяющего провести непосредственное оценивание каждого из них по какой-либо балльной шкале на основе объективных данных.

В процессе обратного движения оценок по дереву показателей с помощью оценочных матриц формируется искомая комплексная оценка. Заполняемые экспертами матрицы сверток автоматически учитывают объективные свойства (нелинейность) системы, недоступные тонкому математическому анализу.

При наличии нескольких экспертных оценок можно допустить функционирование нескольких оценочных систем или формировать из них единую результирующую. В этой связи важно отметить, что описываемый аппарат приспособлен к децентрализованному использованию, позволяя включить в работу большое число экспертов на разных иерархических уровнях. Иерархическая структура дерева позволяет поэтапно и независимо получать результаты каждого уровня и хранить их в «распределенном» виде, соблюдая, если необходимо, конфиденциальность информации.

К сожалению, объем статьи не позволяет полностью привести оценочные деревья и процедуры агрегирования для всей исследуемой системы. В качестве примера приведем используемые авторами (на основе анкетирования преподавателей) критерии оценок показателей по 4-балльной шкале и фрагмент оценочного дерева человеческого фактора для уровня «преподаватель» (см. рисунок).

Как мы уже отмечали, факторный подход должен быть дополнен анализом реализуемых системой функций. Содержание внешней функции, т. е. функциональное назначе ние или цель функционирования каждого из введенных выше структурных элементов изучаемой системы приведено в таблице 1.

Не останавливаясь подробно на процедурах оценки, заметим, что их можно проводить по описанной выше схеме, развернув каждый показатель в бинарное дерево.

Обсудим «технические» проблемы моделирования динамики региональных ИСО. Динамический подход к анализу развития социально-экономических систем широко используется как в силу его успешности в естественных науках, так и в силу внутренних динамических свойств больших систем, обладающих статистической детерминированностью и устойчивыми тенденциями развития. Однако по мере их измельчения динамический подход становится все менее продуктивным из-за потери ими (регионами, организациями, группами и т. п.) самодостаточности и их подчинения более крупным внешним системам. В их развитии усиливается роль случайностей как внутреннего, так и внешнего происхождения. Поэтому в таких системах необходимо выделение регулярной и стохастической составляющих динамических процессов, построение локальных эволюционных соотношений и процедур агрегирования.

Опишем подход, используемый авторами при построении динамической модели региональной ИСО. Для каждого из выявленных типов элементов системы строится эволюционное уравнение, основанное на специфическом для данного типа способе взаимодействия факторов и внешней среды. Коэффициенты этих уравнений зависят от состояния внешней среды и управляющих воздей-

Таблица 1

|

Элемент |

Функция |

|

Преподаватель |

Обучение с использованием ИТ |

|

Инженер |

Техническая поддержка ИТ, консультирование |

|

Администратор |

Организация и управление функционированием и развитием ИСО ОУ |

|

ОУ |

Информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение и управление развитием ИСО ОУ |

|

Муниципальный уровень |

Информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение и управление развитием ИСО |

|

Регион |

Информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение и управление развитием ИСО региона |

Возраст

|

Возраст, лет |

более 50 |

45-50 |

30-40 |

до 30 |

|

Балл |

1 |

2 |

3 |

4 |

Мотивация (на использование ИТ в преподавании)

|

Мотивация |

Не желает использовать |

Готов иногда использовать |

Готов регулярно использовать |

Готов регулярно использовать и изыскивать возможности |

|

Балл |

1 |

2 |

3 |

4 |

Активность (использование ИТ а преподавании)

|

Активность |

Не использует |

Иногда использует |

Регулярно использует |

Регулярно использует и создает |

|

Балл |

1 |

2 |

3 |

4 |

Квалификация (в сфере ИТ)

|

Квалификация |

Отсутствие знаний и навыков |

Слабые знания и навыки |

Знание устройств компьютера, владение офисными программами |

Навыки в создании презентаций, обучающих про1рамм и сайтостроении |

|

Балл |

1 |

2 |

3 |

4 |

Величина человеческого фвктора

М(мотивация)

В(возраст)

К (квалификация)

|

в/м |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

|

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

3 |

2 |

3 |

3 |

4 |

|

4 |

2 |

3 |

4 |

4 |

А (активность)

|

Р/П |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

|

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

3 |

2 |

3 |

3 |

4 |

|

4 |

3 |

3 |

4 |

4 |

|

К/А |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

|

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

3 |

2 |

3 |

3 |

4 |

|

4 |

3 |

3 |

4 |

4 |

ствий. Это позволяет моделировать управляемую динамику системы, анализировать достижимость целей и эффективность различных управлений. Модель учитывает взаимовлияние элементов системы, зависящее от организационных усилий (деятельность ресурсных центров и центров повышения квалификации, передача опыта, распространение инноваций через конференции, семинары, СМИ и тому подобное).

В качестве примера опишем анализ динамики человеческого фактора Н на низшем иерархическом уровне системы — «преподаватель». Основное (разностное) эволюционное уравнение имеет вид:

Я(1+1) = Я(г)Ц0. (1)

Поскольку мы не имеем данных для непосредственного вычисления значения коэффициента к в уравнении (1), проведем анализ внутренней структуры рассматриваемой системы. Вследствие того что остальные факторы ( Т, Ins, Inf, О) являются для отдельной личности внешними, т. е. от нее не зависят, в данном анализе будем считать их постоянными.

Не теряя общности, объединим оценки факторов в две группы — высокие (В), соответствующие 3 и 4 баллам, и низкие (Н), отвечающие 1 и 2 баллам. Результаты выборочного обследования (более 700 анкет учителей общеобразовательных школ), согласующиеся с результатами экспертного анализа, зафиксировали присутствие в выборке

Таблица 2

|

Группа и % от числа анкет |

Возраст |

Квалиф икация |

Мотива ция |

Актив ность |

т |

Inf |

Ins |

О |

Вид коэффициента к |

|

Н1,10 |

Н |

н |

н |

н |

н,в |

н,в |

н,в |

н,в |

k=TInfIns-On |

|

Н2, 17 |

Н |

н |

в |

н |

н,в |

н,в |

н,в |

н,в |

k=TInfInsO п |

|

НЗ, 26 |

В |

ы |

в |

н |

н |

н |

н,в |

н |

к=Т (Inf + Ins) On |

|

В1,19 |

В |

В |

в |

н |

н |

н,в |

н,в |

н,в |

k=T(Inf+Ins)On |

|

В2, 15 |

В |

в |

в |

в |

в |

в |

н,в |

н,в |

k=T(Inf+Ins+O)n |

Список литературы Факторный подход как методологическая основа моделирования региональной образовательной информационной среды

- Федеральная программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», www.informika.ru.

- Международный конгресс конференций «Информационные технологии в образовании», 16-20 нояб. 2003 г.: Сб. тр. участников конф. Ч. V. М., 2003.

- Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. М., 1976.

- Федеральная программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)».

- Иншаков О.В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства//Экономическая наука современной России: Экспресс-вып. 2003. С. 11-25.

- Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М., 1997.