Факторы дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков

Автор: Григорьева Анна Сергеевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются актуальные вопросы изучения дезадаптивного поведения подростков с легкой степенью умственной отсталости. Освещаются факторы формирования дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков. Приводятся особенности структуры дезадаптивного поведения умственно отсталых старшеклассников, которые помогают в организации их психолого-педагогического сопровождения.

Адаптация, дезадаптация, умственная отсталость, агрессия, дезадаптивное поведение, факторный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148320883

IDR: 148320883 | УДК: 376

Текст научной статьи Факторы дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков

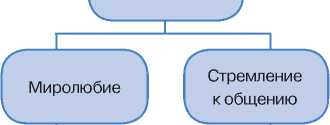

Рис. 1. Факторная структура дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков-сирот

еся в недостаточной активности индивида, затруднении реализации его основных социальных потребностей (в общении, признании, самовыражении), нарушении самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей, искажении социального статуса дезадаптированного ребенка.

Цель нашего исследования состояла в выявлении факторов формирования дезадаптивно-го поведения умственно отсталых подростков, воспитывающихся в разных условиях.

В эксперименте участвовали 125 человек в возрасте 15–17 лет. Это воспитанники детского дома VIII вида с умственной отсталостью легкой степени, учащиеся коррекционной школы VIII вида, воспитывающиеся в семье, и учащиеся общеобразовательной школы, воспитывающиеся в условиях детского дома и в семье.

Эксперимент в нашем исследовании носил констатирующий характер и был проведен с помощью следующих экспериментальнопсихологических методик: опросника выявления форм агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки, личностного опросника Г. Айзенка (подростковый вариант), методики «Тест руки» (Hand-тест) Э. Вагнера и других, адаптированной Т.Н. Курбатовой, шкалы самооценки тревожности Ч. Спил-бергера, Ю.Л. Ханина, карты наблюдения Стотта.

Для выявления наиболее значимых факторов и, как следствие, факторной структуры дезадаптив-ного поведения подростков использовался метод факторного анализа.

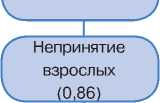

Для воспитанников детского дома, имеющих умственные нарушения, предпочтительна трехфакторная модель признаков: компенсация тревожности, вспыльчивость и тревога за принятие взрослыми (рис. 1).

Фактор «компенсация тревожности» представлен положительными значениями таких показателей, как «негативизм», «директивность», «личностная тревожность», и отрицательным значением показателя «зависимость». Смысл этого фактора можно объяснить следующим образом: большинство тревожных людей в общении проявляют директивный стиль, то есть подчиняют других своим желаниям, тем самым они остаются менее уязвимыми и не дают собеседнику возможности себя обидеть. Это обстоятельство является характерным для подростков, воспитывающихся в интернатах. В свою очередь, негативизм, актуальный для подросткового возраста, также выступает в роли защитного механизма личности подростков-сирот. В общем, можно сказать, что проявления в поведении подростков директивности и негативизма позволяют компенсировать им тревожность.

Вспыльчивость в группе подростков-сирот проявляется склонностью к раздражению, которая при малейшем возбуждении подростка выражается в различных формах агрессивного поведения, в частности с использованием физической силы по отношению к окружающим.

Фактор «тревога за принятие взрослыми», который представлен показателем «тревога за принятие взрослыми и интерес с их стороны» по карте наблюдения Стотта, отражает беспокойство и неуверенность подростка относительно того, интересуются ли им взрослые и любят ли его [2]. Значения по данному симптомо-комплексу в группе подростков-сирот находятся в диапазоне от 7 до 10. Это свидетельство того, что подросток пытается обратить на себя внимание и усиленно добивается любви взрослого.

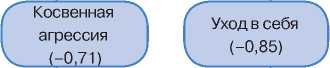

Представим результаты факторного анализа в группе умственно отсталых подростков, воспитывающихся в семьях (рис. 2).

Для умственно отсталых подростков, воспитывающихся в се-

Умственно отсталые подростки в семье

Рис. 2. Факторная структура дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков, воспитывающихся в семьях мьях, характерна двухфакторная модель признаков: миролюбие и стремление к общению.

Фактор «миролюбие» в группе умственно отсталых подростков, воспитывающихся в семьях, представлен отрицательными значениями показателей агрессии. Согласно «Толковому словарю русского языка» Д.Н. Ушакова, миролюбие, например, дает силу противостоять злу, не прибегая к насилию [3]. Это стремление к сохранению мирных отношений. По данным нашего исследования умственно отсталые подростки, воспитывающиеся в семьях, испытывают чувство вины, что отражает степень убеждения подростка в том, что он является нехорошим человеком и совершает плохие поступки. Тем самым в данном конкретном случае угрызение совести является сдерживающим фактором проявления различных форм агрессивного поведения.

Фактор «стремление к общению» представлен отрицательным значением показателя «уход в себя» по карте наблюдения Стотта, что говорит о направленности подростков этой группы на общение. Умственно отсталые подростки, воспитывающиеся в семьях, в силу своих возможно-

Рис. 3. Факторная структура дезадаптивного поведения нормально развивающихся подростков, воспитывающихся в семьях стей пытаются найти общий язык с окружающими их людьми, но пути нахождения этого взаимодействия не совсем понятны и не всегда принимаются обществом, что зачастую вызывает недоверие к окружающим и трудности коммуникации. Не обладая высокоразвитыми коммуникативными способностями в силу ряда личностных особенностей, такими как повышенная тревожность, недостаток активности, отсутствие демонстративности, большинство подростков этой группы тем не менее отличаются направленностью на общение и стремятся к построению открытых доверительных отношений со сверстниками и значимыми взрослыми.

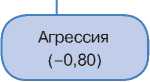

Результаты факторного анализа нормально развивающихся подростов, воспитывающихся в семьях, представлены на рис. 3.

Для нормально развивающихся подростков, воспитывающихся в семьях, предпочтительна двухфакторная модель признаков: спокойствие и вербальная агрессия.

Фактор «спокойствие» представлен отрицательными значениями показателей «обида» и «личностная тревожность». Противоположное значение слова «обида» – «отходчивость, способность быстро успокаиваться после раздражения, незлопамятность». В этом конкретном случае отходчивость говорит также об умении подростка управлять своими эмоциями. Спокойствие у нормально развивающихся подростков выражается в уверенности в себе и своих силах, а так как подростки этой группы укладываются в промежуток среднего значения по шкале «личностная тревожность», мы можем сделать предположение о том, что тревожными подростки станут только в ситуациях, которые действительно вызывают беспокойство.

Фактор «вербальная агрессия» представлен положительным значением этого показателя. По ре-

Нормально развивающиеся подростки в детском доме

Ослабленность (0,75)

Рис. 4. Факторная структура дезадаптивного поведения нормально развивающихся подростков, воспитывающихся в детских домах зультатам нашего исследования в группе подростков с нормальным интеллектом вербальная агрессия доминирует среди других проявлений агрессии, поэтому при возникновении конфликтной ситуации подростки будут решать ее с помощью слов без применения физической силы. Развитие интеллектуальной сферы подростков с нормальным интеллектом обеспечивает контроль над поведением, поэтому негативные чувства чаще выражаются подростками словесно.

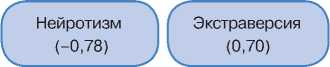

Представим результаты факторного анализа нормально развивающихся подростов, воспитывающихся в детских домах (рис. 4).

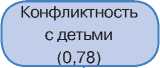

Для нормально развивающихся подростов, воспитывающихся в детских домах, предпочтительна двухфакторная модель признаков: компенсация дезадаптации, экстравертность.

Фактор «компенсация дезадаптации» представлен положительными значениями таких показателей, как «ослабленность», «непринятие взрослых», «конфликтность с детьми», и отрицательным значением показателя «нейротизм». По результатам, полученным в ходе исследования, у подростков-сирот с нормальным интеллектом показания по шкале «нейротизм» принимают средние значения, что соответствует эмоциональной стабильности и говорит о том, что в привычных для себя условиях подростки сохраняют эмоциональное равновесие. Компенсация, с точки зрения А. Адлера, – это защитный механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке уравновесить некое чувство с помощью отношения или поведения, которое кажется уничтожающим это чувство [1]. В этом случае мы представляем понятие «компенсация» как функциональное уравновешивание и саморегулирование психического аппарата. Мы понимаем, что дезадаптация подростков-сирот с нормальным интеллектом по таким симптомо-комплексам, как ослабленность, непринятие взрослых и конфликтность с детьми, оказывает влияние на общий коэффициент дезадаптации, полученный в результате суммирования изучаемых фрагментов поведения. А проявление таких особенностей в структуре личности, как отходчивость и эмоциональная стабильность, уравновешивает психический аппарат подростков-сирот. Поэтому в отношении дезадаптации подростков-сирот с нормальным интеллектом скорее можно говорить о ситуативных проявлениях, чем об устойчивых личностных обусловленностях.

Фактор «экстравертность» представлен положительным значением показателя «экстраверсия» по опроснику Г. Айзенка. Он говорит нам о том, что у подростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, в общении отмечается тенденция к экстраверсии. Экстравертированный тип характеризуется прежде всего направленностью личности на окружающий мир. Таким людям свойственны импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, постоянное стремление к контактам, высокая двигательная и речевая активность. Наличие этих качеств у данной категории подростков говорит об их высокой социальной адаптированности. Ведь известно, что именно в общении происходит усвоение социальных норм, удовлетворяется потребность в признании со стороны сверстников, взрослых и отмечается стремление к самоутверждению.

Выявленные особенности структуры дезадаптивного поведения умственно отсталых старшеклассников должны быть учтены при организации психолого-педагогического сопровождения подростков с целью улучшения их социально-психологической адаптации.