Факторы, контролирующие геохимию марганца в морских осадках

Автор: Юдович Я.Э., Кетрис М.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (227), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе аналитических данных, приведенных в монографии А. С. Астахова по литохимии осадков окраинных морей востока Азии (2001 г.), рассмотрены факторы, определяющие геохимию марганца в этих осадках. Выделено 5 факторов: петрофонд, климат, топофации, диагенез и субмаринные гидротермы. Устанавливается, что природная факторная система имеет сложную иерархическую структуру: высокоранговые факторы действуют как независимые друг от друга, тогда как низкоранговые в той или иной степени коррелированы.

Морские осадки, геохимия марганца, факторы геохимии

Короткий адрес: https://sciup.org/149128584

IDR: 149128584

Текст научной статьи Факторы, контролирующие геохимию марганца в морских осадках

Геохимия марганца в зоне гипергенеза вообще и в морских осадках в частности — система многофакторная. Это значит, что конкретное содержание марганца в данном осадке может зависеть не от одного, а от нескольких факторов. Часть этих факторов может действовать независимо друг от друга, но некоторые факторы скоррелированы, т. е. действие одного фактора проявляется только при наличии другого.

Геохимии морских осадков посвящено необозримое число исследований; многие появились после того, как были реализованы международные программы глубоководного бурения в океанах. Однако для нашей цели (выявление влияния отдельных факторов) подходит, по существу, только одна работа, в которой изучались морские осадки разных климатических зон, тектонической и фациальной принадлежности. Такой работой является монография А. С. Астахова « Литохимия осадков материковой окраины востока Азии »[1].

В группировке А. С. Астахова учитывались: а) климатическая зона, б) провинция (петрофонд), в) топофа-ция и г) литологический тип осадка. Там, где авторское название литоти

па отсутствовало, мы дали его сами — исходя из литохимических данных [6] (наши названия литотипов даны в квадратных скобках).

В таблице сведены средние данные по 35 разновидностям осадков: 29 средним и 6 единичным составам осадков трех климатических зон, семи географических провинций петрофонда и нескольких морских топофаций.

В осадках умеренной климатической зоны средние содержания MnO колеблются в значительном интервале — от 0.04 до 0.50 %, а суммарного железа (FeO3 + FeO или Fe2O3общ) — от 3.5 до 8.3 %. Существенные вариации характерны и для марганцевого модуля ММ = Mn/Fe: от таких мизерных значений, как 0.003—0.004, до околокларковых для «сланцев» (0.010—0.015) и «известняков» (0.046) или виртуальных смесей тех и других (0.020—0.040), отвечающих карбонатсодержащим глинистым или кремнисто-глинистым осадкам. Однако в осадках с повышенным содержанием марганца (0.2—0.5 % MnO) величины марганцевого модуля делаются аномальными независимо от колебаний содержания железа, достигая среднего значения 0.110 в марганцовистых

осадках котловины Дерюгина в Охотском море [2].

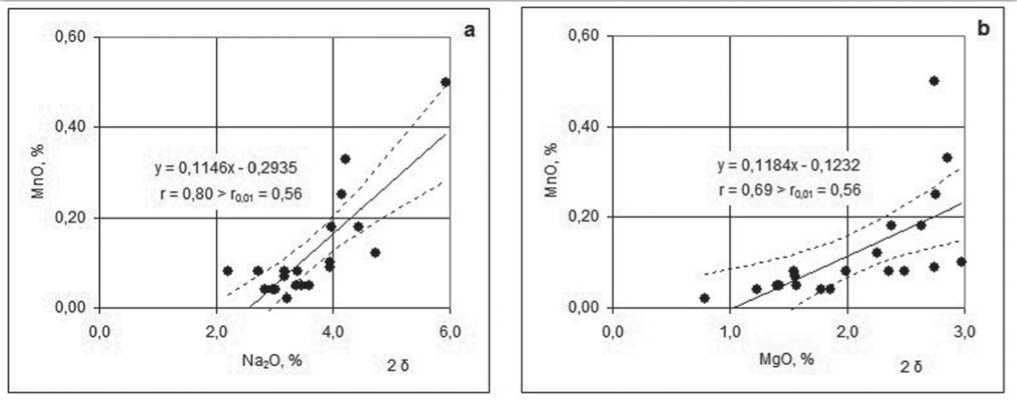

Корреляционный анализ для совокупности средних составов осадков умеренной климатической зоны (n = 20, что отвечает 239 анализам) показывает, что наиболее сильны корреляции MnO (и марганцевого модуля) с натрием (рис. 1, а ) и магнием (рис. 1, b ). Поскольку оба эти элемента являются типовыми компонентами вулканоклас-тики (плагиоклазы и темноцветные минералы), то можно думать, что важнейшим фактором в распределении фонового марганца в осадках умеренной зоны был фактор петрофонда.

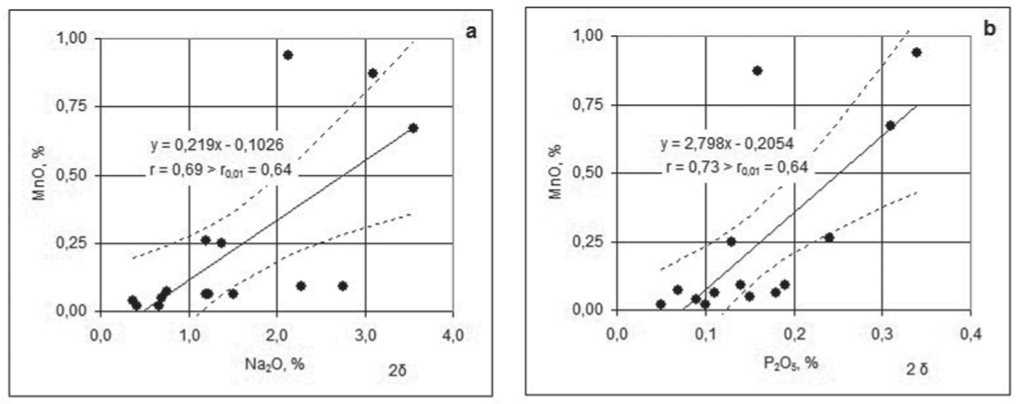

В осадках тропической и субтропической зон (n = 15, что отвечает 143 анализам) связь марганца с натрием сохраняется (рис. 2, а ), с магнием не проявляется, но возникает сильная связь с фосфором (рис. 2, b ).

Таким образом, несмотря на повышенную карбонатность этих осадков, и здесь, по-видимому, главным фактором распределения фонового марганца является состав терригенной или вулканогенной кластики — т. е. фактор петрофонда.

Однако фактор петрофонда — далеко не единственный. Как можно

Марганец в осадках окраинных морей востока Азии и СЗ Тихого океана

Составлено по данным А. С. Астахова, 2001 г. [1, с. 198—215]

|

Макрофация, литотип, число проб п |

ГМ* |

СаО, % |

Na2O+K2O, % |

МпО, % |

Fe2O3+FeO, % |

ММ = Mn/Fe |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

УМЕРЕННАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА |

||||||

|

1. Курило-Камчатская провинция |

||||||

|

Материковый склон Восточной Камчатки, [карбонатно-глинистые осадки], п = 4 |

0.41 |

6.05 |

5.19 |

0.18 |

7.46 |

0.025 |

|

2. Сахалинская провинция |

||||||

|

Материковый склон Восточного Сахалина (п-ов Шмидта - Одопту), [глинисто-кремнистый осадок], п = 1 |

0.27 |

1.88 |

6.51 |

0.05 |

4.30 |

0.013 |

|

Шельф и материковый склон Вост. Сахалина (Луньское - п-ов Терпения), [глинисто-кремнистые осадки], п = 20 |

0.23 |

2.00 |

5.88 |

0.04 |

3.46 |

0.015 |

|

Шельф и материковый склон залива Терпения, [глинисто-кремнистые осадки], п = 14 |

0.26 |

1.64 |

5.57 |

0.04 |

4.88 |

0.009 |

|

Шельф и материковый склон зал. Анива, [кремнисто-глинистые осадки], п = 7 |

0.28 |

1.33 |

5.54 |

0.04 |

5.24 |

0.008 |

|

3. Приматериковая провинция |

||||||

|

Северный шельф Охотского моря (Тауйская губа - п-ов Лисянского), кремнисто-глинистые осадки, п = 5 |

0.26 |

2.10 |

5.01 |

0.04 |

3.90 |

0.011 |

|

Северный шельф Охотского моря (п-ов Лисянского - Аян), кремнистоглинистый осадок, п = 1 |

0.28 |

4.13 |

5.61 |

0.05 |

3.70 |

0.015 |

|

Сахалинский залив, [глинистокремнистый осадок], п = 1 |

0.25 |

1.39 |

5.61 |

0.08 |

4.77 |

0.018 |

|

Татарский пролив, [кремнистоглинистые осадки], п = 6 |

0.34 |

1.04 |

6.01 |

0.02 |

8.28 |

0.003 |

|

Шельф и материковый склон Вост. Приморья, [глинисто-кремнистые осадки], п = 18 |

0.27 |

1.79 |

5.75 |

0.07 |

4.32 |

0.017 |

|

4. Абиссальные котловины СЗ Тихого океана |

||||||

|

Северная часть: [глинистые осадки], п = 22 |

0.37 |

3.06 |

5.98 |

0.10 |

6.27 |

0.017 |

|

карбонатно-глинистый осадок, п = 1 |

0.30 |

17.59 |

4.50 |

0.08 |

3.71 |

0.023 |

|

кремнисто-глинистый осадок, п = 1 |

0.27 |

3.44 |

5.44 |

0.09 |

4.87 |

0.019 |

|

Южная часть, [глинистые осадки], п = 8 |

0.34 |

2.37 |

6.11 |

0.25 |

5.72 |

0.046 |

|

5. Батиальные котловины окраинных морей |

||||||

|

Котловина Дерюгина: [глинистые осадки], п = 34 |

0.36 |

2.22 |

6.63 |

0.33 |

5.44 |

0.064 |

|

кремнисто-глинистые осадки, п = 4 |

0.24 |

3.48 |

7.32 |

0.50 |

4.86 |

0.110 |

|

Восточная часть погруженного шельфа Охотского моря: [глинистые осадки], п = 27 |

0.33 |

2.79 |

6.73 |

0.18 |

5.18 |

0.037 |

|

кремнисто-глинистые осадки, п = 9 |

0.25 |

5.03 |

6.42 |

0.12 |

4.00 |

0.032 |

|

Котловины Японского моря: [глинистые осадки], п = 54 |

0.33 |

1.58 |

5.72 |

0.08 |

5.42 |

0.016 |

|

кремнисто-глинистые осадки, п = 2 |

0.28 |

2.78 |

5.36 |

0.08 |

5.99 |

0.014 |

|

СУБТРОПИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА |

||||||

|

6. Приматериковая провинция |

||||||

|

Шельф Желтого моря, [глинистые осадки], п = 21 |

0.35 |

3.10 |

4.52 |

0.09 |

5.22 |

0.019 |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

ТРОПИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА |

||||||

|

7. Приматериковая провинция |

||||||

|

Шельф о-ва Тайвань, карбонатноглинистый осадок, п = 1 |

0.44 |

16.95 |

4.90 |

0.09 |

4.20 |

0.024 |

|

Шельф и материковый склон зал. Бакбо: [глинистые осадки], п = 18 |

0.32 |

4.70 |

3.14 |

0.05 |

5.00 |

0.011 |

|

карбонатно-глинистые осадки, п = 11 |

0.36 |

15.12 |

2.87 |

0.02 |

4.44 |

0.005 |

|

Шельф Сунда (сев. часть) и примыкающий материковый склон: [глинистые осадки], п = 3 |

0.41 |

5.17 |

4.11 |

0.06 |

5.68 |

0.012 |

|

карбонатно-глинистые осадки, п = 3 |

0.13 |

18.69 |

2.13 |

0.07 |

2.27 |

0.034 |

|

Шельф Сунда (южная часть) и примыкающий материковый склон: [глинистые осадки], п = 9 |

0.36 |

4.70 |

3.73 |

0.06 |

5.44 |

0.012 |

|

карбонатно-глинистые осадки, п = 6 |

0.39 |

14.40 |

3.16 |

0.06 |

4.64 |

0.014 |

|

Сиамский залив: |

||||||

|

[кремнисто-глинистые осадки], п = 5 |

0.35 |

0.39 |

2.21 |

0.02 |

5.69 |

0.004 |

|

карбонатно-глинистые осадки, п = 1 |

0.41 |

6.95 |

2.04 |

0.04 |

10.84 |

0.004 |

|

Котловина Южно-Китайского моря, карбонатно-глинистые осадки, п = 8 |

0.45 |

14.88 |

5.35 |

0.87 |

4.67 |

0.205 |

|

Абиссальные котловины Филиппинского моря (западная часть): [глинистые осадки], п = 15 |

0.56 |

1.90 |

4.84 |

0.94 |

9.05 |

0.114 |

|

карбонатно-глинистые осадки, п = 3 |

0.42 |

29.88 |

2.51 |

0.26 |

3.43 |

0.082 |

|

Абиссальные котловины Филиппинского моря (восточная часть): [глинистые осадки], п = 27 |

0.52 |

2.70 |

5.71 |

0.67 |

8.88 |

0.082 |

|

кремнисто-глинистые осадки, п = 12 |

0.18 |

1.58 |

2.71 |

0.25 |

4.38 |

0.062 |

|

*ГМ — гидролизатный модуль [6]; ГМ = |

(ТЮ2 + А1 |

203 + Fe2C SiO2 |

)3 + FeO + MnO) |

|||

|

заключить на основании данных, при- |

1. Фактор петрофонда . Он опре |

- ющие андезиты). Можно предполо- |

||||

веденных в книге А. С. Астахова, на содержание марганца в осадках окраинных морей востока Азии (отчасти и океанских котловин) влияют не менее пяти факторов, которые могут отчасти коррелировать (рис. 3).

деляет соотношение в осадках двух основных типов кластики — с материковой окраины востока Азии (гра-нитоиды, кислые гнейсы, метамор-фиты, осадочные породы) и с вулканических дуг (базальты и преоблада- жить также, что немаловажное значение могла иметь и пирокластика, например, в раннем и среднем миоцене — для осадков Японского моря, в плейстоцене — для осадков других морей.

Рис. 1. Корреляции марганца в осадках умеренной зоны Охотского и Японского морей: 15 средних и 5 единичных составов. Доверительный интервал возле линии регрессии = 28. Построено по данным А. С. Астахова, 2001 г. [1, с. 198—208]

Рис. 2. Корреляции марганца в осадках тропической и субтропической зон Желтого, Южно-Китайского и Филиппинского морей: 13 средних и 2 единичных состава. Доверительный интервал возле линии регрессии = 28. Построено по данным А. С. Астахова, 2001 г. [1, с. 208-215]

-

2. Фактор климата. Он во многом определяет долю в осадках биогенных компонентов — карбонатов, опалового кремнезема и органического вещества. Карбонаты восстановленных осадков могут быть носителями марганца (родохрозит, железистый гидромагнезит-лансфордит, доломит — в осадках Японского моря), тогда как кремнезем по марганцу стерилен и всегда служит разбавителем концентраций Мп в осадках. Кроме того, климат определяет степень «зрелости» поступающей в осадок терригенной кла-стики (например, гидрослюда в холодном климате и каолинит в тропическом). Так возникает определенная связь фактора климата с фактором петрофонда.

-

3. Топофациальный фактор. Марганец накапливается в аноксических депрессионных осадках котловин окраинных морей, заливов и фьордов [7]. В таких депрессиях периодически или постоянно развивается стагнация и восстановительная обстановка. В этих условиях происходит растворение марганца твердой фазы осадка: Mn(III, 1^)ТВ ердая фаза ^ Мп раствор . ^а-копление растворенного марганца может происходить длительное время; классическим примером является Черное море, в сероводородных водах которого (ниже глубины примерно 200 м) за 7—8 тыс. лет с начала стагна

-

4. Фактор диагенеза . Он определяет создание в осадках восстановленной зоны, порождающей «марганцевое дыхание» осадка — энергичное растворение марганца в поровых водах и движение Мп2+ вверх с уходом из осадка, либо (в двухзональных осадках) с частичной фиксацией в верхней окисленной зоне. Именно с этим фактором можно отчасти связывать резкие колебания величины марганцевого модуля Мп/Fe: потерю марганца осадком (аномально низкие значения марганцевого модуля ММ) или обогащение марганцем (аномально высокие значения ММ).

-

5. Фактор вулканогенных гидротерм . Он определяет добавку в осадок гидротермального марганца, который А. С. Астахов называет «избыточным», имея в виду превышение концентрации Мп над литогенным геохимическим фоном. Но разгрузка марганценосных гидротерм происходит по зо-

Важная роль климатического фактора в накоплении марганца подчеркивалась Е. М. Емельяновым, изучавшим осадки Балтики [3,5]. Он указывал, что накопления Mn в периодически застойных впадинах платформенных морей происходят в гумидных климатических зонах. Действительно, поскольку источник Мп для эпиплат-форменных морей — в основном континент, то поставка терригенного Мп более интенсивна в гумидном климате. Кроме того, в гумидной зоне Мп поступает с континента не только во взвеси, но и в виде растворенных гу-матных комплексов. Ведущую роль этого источника для Балтики подчеркивал Э. Зюсс [10, с. 343]. При этом существенно, что на геохимическом барьере река/море происходит значи тельное разделение Мп и Fe: большая часть Fе осаждается в составе железогумусовых флоккул, тогда как растворенный Мп уходит дальше в море [4, с. 122]. Конечно, накопление Мп возможно и в аридных стагнированных бассейнах; однако оно не достигает таких величин, как в бассейнах гумидной зоны (пример — доломитовые мергели Купфершифер). Впрочем, связь накоплений марганца с эвапоритовым процессом — это отдельная тема [7].

Идея о связи фациального фактора (депрессионные фации) с фактором климатическим (гумидизация) имеет подтверждения и в других регионах, а не только на Балтике. Так, изучение углеродистых осадков залива Саанич в Британской Колумбии показало, что слой, обогащенный марганцем, отвечает эпизоду гумидиза-ции климата [9].

ции накопилась огромная масса марганца, порядка 10 6 тонн * .

Однако формирование восстановленной зоны осадка полностью зависит от количества захороненного органического вещества, что, в свою очередь, в какой-то мере зависит и от климата — в этом проявляется связь литогенетического фактора с фактором климата. Кроме того, аноксия создается и в наддонных водах стагнированных депрессионных фаций, где могут формироваться однозональные восстановленные осадки; в этом случае проявится зависимость данного литогенетического фактора от топофациального.

нам разломов, перекрытых осадочной толщей, что обычно имеет место в осевых частях троговых котловин; так возникает связь этого фактора — с то-пофациальным.

Таким образом, как показано на рис. 3, геохимия марганца в морских осадках имеет сложную структуру, которая отражает влияние как минимум пяти взаимозависимых факторов.

Список литературы Факторы, контролирующие геохимию марганца в морских осадках

- Астахов А. С. Литохимия осадков материковой окраины востока Азии. Владивосток: Дальнаука, 2001. 240 с.

- Астахов А. С., Астахова Н. В., Саттарова В. В., Свинников А. И., Грецкая Е. В., Ващенкова Н. Г., Иванов М. В. Осадконакопление и рудогенез во впадине Дерюгина (Охотское море). Владивосток: Дальнаука, 2008. 289 с.

- Блажчишин А. И., Емельянов Е. М. Основные черты геохимии Балтийского моря // Геохимические исследования и поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. Минск: Наука и техника, 1977. С. 60-156.

- Гордеев В. В. Речной сток в океан и черты его геохимии. М.: Наука, 1983. 160 с.

- Емельянов Е. М. Барьерные зоны в океане: Осадко- и рудообразование, геоэкология. Калининград: Янтарный сказ, 1998. 416 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 740 с.

- Degens E. T., Stoffers P. Stratified waters as a key to the past // Nature, 1976. V. 263. № 5572. P. 22-27.

- Presley B. J., Kolodny Y., Nissenbaum A., Kaplan I. R. Early diagenesis in a reducing fjord, Saanich Inlet, British Columbia. 2. Trace element distribution in interstitial water and sediment // Geochim. Cosmochim. Acta, 1972. V. 36, № 10. Р. 1073-1090.

- Suess E. Mineral phases formed in anoxic sediments by microbial decomposition of organic matter // Geochim. Cosmochim. Acta, 1979. V. 43. № 3. P. 339-352.