Философия религии Мориса Блонделя

Автор: Сизоненко Димитрий Викторович

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Философия религии и религиоведение

Статья в выпуске: 2 (14), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена философии религии Мориса Блонделя (1861-1949). С молодых лет философ видел свою задачу в том, чтобы предложить философский синтез, в котором бы имманентность разума органично совмещалась с трансцендентностью христианской веры и практикой повседневной жизни, это позволило бы преодолеть разрыв между Католической Церковью и академическим сообществом его времени. В ранний период творчества решающее значение для Блонделя имела необходимость принимать участие в апологетических спорах в контексте т. н. «кризиса модернизма». Впоследствии идеи автора оказали влияние на становление основного богословия как новой дисциплины. Важную роль в его философско-религиозных исканиях сыграла гипотеза Лейбница о «субстанциональной связи». Поиск субстанциального единства между различными аспектами мысли, бытия и действия сопровождал Блонделя на протяжение всего творчества и увенчался созданием монументальной трилогии, изданной в последние годы жизни. В статье подробно рассматриваются ключевые понятия его философии: воля, действие, метод имманентности, сверхприродное.

Философия религии, основное богословие, апологетика, модернизм, морис блондель, воля, действие, сверхприродное, историцизм, экстринсицизм, метод имманентности

Короткий адрес: https://sciup.org/140294923

IDR: 140294923 | УДК: 2-1:27-1 | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_2_145

Текст научной статьи Философия религии Мориса Блонделя

The article was submitted 08.03.2022; approved after reviewing 13.03.2022; accepted for publication 18.03.2022.

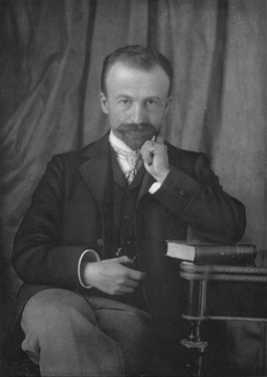

Морис Блондель (1861–1949) известен прежде всего как христианский философ, предпринявший попытку преодолеть разделение между верой и разумом, между Церковью и современным миром. Он родился 2 ноября 1861 г. в Дижоне, в семье, принадлежавшей к старинной католической аристократии. По окончании лицея, в котором он среди прочего открыл для себя монадологию Г. В. Лейбница и философский спиритуализм П. Мен де Бирана, Блондель в 1881 г. поступил в Высшую нормальную школу в Париже. Сдав в 1886 г. выпускной экзамен по философии, он получил место преподавателя в лицее в Экс-ан- Провансе. На филологическом факультете Сорбонны 7 июня 1893 г. он представил к защите свою основную диссертацию «Действие: опыт критики жизни и науки о практике»1, приложив к ней небольшую диссертацию на латинском языке «О субстанциональной связи и составной субстанции у Лейбница»2, представляющую собой исторический комментарий к основной работе. Следует отметить, что Сорбонна на него произвела очень тягостное впечатление своим антиклерикальным духом. К тому времени Блондель, убежденный и практикующий католик, решительно поставил в центр своей жизни христианскую веру. Некоторое время он колебался между призванием к священству и апологетической деятельностью в статусе мирянина. В декабря 1894 г. он женился и связал свою дальнейшую карьеру с интеллектуальной средой, совершенно чуждой католичеству, пропитанной рационалистическим духом. Поскольку он всячески старался отстаивать легитимность религиозной проблематики, вопрос о его назначении на преподавательскую должность вызывал отрицательную реакцию со стороны Министерства высшего образования. В течение двух лет ему отказывали в должности под предлогом того, что он скорее богослов, чем философ. В конце концов, в апреле 1895 г. он получил место в университете Лилля, а через год — в Экс-ан- Провансе.

Одновременно он столкнулся с враждебным к себе отношением и в католических кругах, его убеждения подвергались беспощадной критике в период кризиса модернизма , однако, вопреки широко распространенному мнению, Блондель никогда не был осужден Римом, ни одно из его произведений не было включено в Индекс запрещенных книг3.

В 1927 г. он был вынужден оставить преподавание по причине развивающейся слепоты и всецело посвятил себя работе над великой трилогией о мысли, бытии и действии. В 1934 г. он опубликовал «Мысль»4, первую часть трилогии, в 1935 г. вышел в свет «опыт конкретной и целостной онтологии», озаглавленный «Сущее и существа»5, чуть позже — переработанное издание L’Action6. В 1944–1946 гг. в дополнение к трилогии вышел двухтомник «Философия и христианский дух»7. В 1948 г. Блондель был произведен в офицеры ордена Почетного легиона. Он скончался 4 июня 1949 г. в Экс-ан- Провансе и был похоронен в Дижоне.

В 2013 г. был открыт процесс беатификации Блонделя. В ответном письме почетного Папы Римского Бенедикта XVI архиепископу Экс-ан- Прованса Кристофу Дюфуру, в частности, отмечалось: «С пастырской точки зрения пожелание беатификации можно считать приемлемым. <…> Выдающийся мыслитель, философ и богослов, смысл жизни которого в стесненных обстоятельствах нашего времени состоял в вере, может служить стимулом для богословской работы, столь необходимой Церкви в диалоге с современной мыслью»8.

Философское наследие Блонделя до сих пор остается уделом отдельных специалистов и мало известно широкому кругу читателей, особенно это относится к произведениям позднего периода жизни. В отечественной богословской литературе его прежде всего представляют как одного из видных представителей французского католического модернизма9. В монографии М. Кнаппа, недавно опубликованной в переводе на русский язык, отдельный параграф посвящен Блонделю и его вкладу в преодоление господства «объективистской апологетики» и основного богословия10. На «парадигматическое значение» трудов нашего автора, послуживших «важнейшим и устойчивым толчком к методическому обновлению апологетики», справедливо указывает свящ. Д. Лушников11.

Свою философию, которая стала делом всей жизни, Блондель сравнивал с величественным собором, возведенным к вящей славе Божией . Конечную цель своих исследований, одновременно основанных на объективной реальности и открытых к христианской вере, он видел в том, чтобы через преображение интеллекта и воли читателя подвести его к созерцанию, поскольку «истинная философия состоит в освящении разума»12.

В настоящей статье мы укажем лишь на основные элементы монументального творения, в котором все линии сходятся к тому, что Блондель называл «замковым камнем» или «центральной проблемой христианской метафизики».

Проблема fides et ratio

Одной из ключевых проблем Нового времени, оказавших решающее влияние на церковную жизнь и католическое богословие XIX — начала XX вв., является противостояние разума и веры, которое внутри самой Церкви привело к отдалению догматического богословия от повседневной практики религиозной жизни. Во второй половине XIX в. Католическая Церковь пришла к ясному осознанию того, что ей приходится сосуществовать, с одной стороны, с рационализмом, историзмом, атеизмом окружающего мира, а с другой стороны, с фидеизмом, догматизмом и кризисом модернизма , разразившемся в церковной среде.

Этот кризис назревал на протяжение нескольких столетий. Уже переход от Средневековья к Новому времени, ознаменованный бурным развитием научного знания, со всей остротой поставил вопрос о Боге и месте Церкви в мире. Новое время постепенно расставалось с натурфилософскими построениями, описывавшими совершенный порядок, поддерживаемый Богом. Кровопролитные войны между христианами, принадлежавшими к разным исповеданиям, привели к ослаблению влияния религии на социальную жизнь Европы. Гуманизм нового времени, отводивший человеку центральное место в мироздании, словно отодвинул Бога на второй план; как следствие этого антропологического переворота утверждалось господство рационализма. Философия отделилась от богословия, и религиозная истина перестала рассматриваться как научная истина. Стремительные перемены во всех сферах жизни Европы приводили к столкновению религиозного мировоззрения с атеистической картиной мира.

Католическая Церковь выразила обеспокоенность вызовами современного мира в конституции Dei Filius, принятой на I Ватиканском Соборе (1869–1870): «Увлечение шаткими и хитроумными учениями, неверно смешивающими природу с благодатью, человеческое знание с божественной верой, искажает подлинный смысл догматов, исповедуемых Святой Матерью Церковью, и ставит под угрозу целостность и истинность веры. При виде всего этого разве может не содрогнуться до самых сокровенных глубин материнская утроба Церкви?»13

Собор указал на двоякую опасность. С одной стороны, опасен был рационализм, утверждавший превосходство человеческого разума над верой, с другой стороны, не менее опасен был фидеизм, исповедовавший абсолютное превосходство веры над разумом. Фидеизм опирался на отрицании способностей чистого разума к познанию Бога, но если путем логических рассуждений в самом деле невозможно овладеть истиной, выходящей за пределы человеческого опыта, то от бинома вера и разум остается лишь вера и многообразие религиозных форм ее проявлений.

Наиболее трудной задачей для католического богословия оказалось найти некую золотую середину, чтобы авторитет Откровения не приводил к отрицанию ценности человеческого разума, чтобы утверждение превосходства разума не приводило к релятивизации Богооткровенных истин. Отцы I Ватиканского

Собора заняли твердую оборонительную позицию в отношении «доктрины рационализма, или натурализма, которая, всячески борясь с христианской религией, поскольку она является сверхприродной, всеми силами стремилась добиться того, чтобы установить господство так называемого чистого разума и природы». Однако в этом же документе утверждалось, что Бога «можно с уверенностью познавать светом человеческого разума»14. Таким образом Католическая Церковь пыталась противостоять влиянию тех философских учений, которые утверждали, будто Бог или вера не могут опираться на познавательные способности разума.

В конце XIX в. разгорелась ожесточенная борьба внутри самой Церкви. С одной стороны, «модернисты» обоснованно указывали на то, что догмат следует рассматривать в контексте истории и человеческого опыта. Однако то превосходство, которым они при этом наделяли разум, нередко приводило к пренебрежению верой, словно научный подход и подход веры принципиально несовместимы. Они видели в догматах и авторитете Церкви угрозу свободе научного поиска, что приводило к суровым церковным санкциям в отношении ряда мыслителей. С другой стороны, «догматисты» и «традиционалисты» пытались отстоять незыблемую традиционность католической веры и неизменность догматов. Католическая апологетика XIX — начала XX вв. в полемике с атеизмом относительно вопроса о существовании Бога и положении христианства в современном мире апеллировала к непререкаемому авторитету Церкви, установленному Богом. Проблема состояла в том, что апологетические лозунги никак не были подкреплены стремлением богословски осознать содержание самой веры, прежде всего это касалось вопроса о соотношении природного и сверхприродного. По этой причине аргументы апологетики оставались неубедительными для внешнего мира, Католическая Церковь оказалась неспособной дать интеллектуальное обоснование религиозному аспекту жизни человека. Фактически, эта проблема получила решение лишь в период II Ватиканского Собора (1962-1965). Между тем, некоторые философы и богословы, оказавшиеся вовлечёнными в кризис модернизма, обращались к основной проблеме: каким образом можно преодолеть противостояние между разумом и верой, между природным и сверхприродным, между догматом и историей, между доктриной и практикой.

Блондель в поисках метода

О стремлении найти философское решение описанной выше проблемы Блондель сообщал в дневниковой записи от 7 февраля 1890 г.: «Я пытаюсь создать метод, не новый с точки зрения практики, но совершенно уникальный с научной точки зрения: посредством согласования содержания и формы складывается дисциплина особого характера, теснейшее соединение практики и доктрины»15. В поисках метода мыслитель, прежде всего, опирался на личный опыт глубокой и искренней веры, этот поиск стал интеллектуальным и религиозным призванием всей жизни и, в конце концов, делом чести его семьи.

Он посвятил себя созданию того, что можно назвать апологетической философией, философской апологией христианства или католической философией. Его главная цель состояла в том, чтобы убедительно показать неверующим людям своего времени, что христианская вера заслуживает внимания образованных людей, «сказать нечто важное для умов, которые не верят»16.

Блондель вступил в диалог с целым течением, которое на протяжение нескольких столетий обоснованно критиковало Католическую Церковь, ее авторитет и навязанные ею толкования догматов веры. В своих многочисленных публикациях он обращался к широкому кругу людей: неверующим, мало верующим, равнодушным к христианству, убежденным атеистам, представителям современной культуры. Посредством нового метода он надеялся соединить два берега: имманентность философского разума и трансцендентность христианской веры, транспонировать на язык философии то, что теология и мистика могли дать миру как ответ на вопрошания современного человека. Он сформулировал эту проблему следующим образом: «Сегодня боятся смешивать, тогда как следовало бы бояться недостаточно соединять. В самом деле, когда не способны правильно соединять, особенно боятся смешивать. Сейчас жизнь человечества так часто в целом отдаляется от христианства, вероятно, именно потому, что слишком часто христианство отрывали от сокровенных глубин человека»17.

Две диссертации

Диссертация L’Action была задумана как попытка найти решение одной малоизвестной гипотезы Г. В. Лейбница (1646–1716), которая привлекла внимание Блонделя еще в юношеские годы. Речь идет о теории vinculum substantiale («субстанциональной связи»), посредством которой создатель монадологии надеялся от рассмотрения раздробленных монад перейти к реальным составным субстанциям, каковыми являются живые существа.

Проблематика онтологического стремления к установлению единства между различными аспектами мысли, бытия и действия прямо или косвенно присутствует во всех произведениях Блонделя, однако лишь в работе «Философские требования христианства»18, изданной посмертно, он впервые использовал выражение «субстанциональное единство». Он употребил его в том же значении, в котором ранее оно использовалось схоластами в контексте теологии Богово-площения или Декартом применительно к союзу души и тела человека.

Две диссертации 1893 г. стали своего рода матрицей, из которой постепенно рождалось сложное и многоаспектное философское наследие, объединяющим началом которого был принцип субстанциональной связи. Этот принцип не был неким абстрактным понятием, которое можно было бы легко заключить в рамки дефиниции, по сути, он открывал бескрайний горизонт для мысли и стал своего рода закваской, обеспечившей органическое единство религиозно- философского синтеза Блонделя.

Прежде всего следует остановиться на отдельных аспектах гипотезы Лейбница. Тема vinculum возникла в последние четыре года жизни философа в переписке с Б. де Боссом19. Изначально эта гипотеза разрабатывалась для того, чтобы рациональным образом обосновать учение о пресуществлении Святых Даров и реальном присутствии Христа в Евхаристии. Многие исследователи рассматривали эту проблему как исключительно богословский вопрос, не представлявший интереса для философии. Для самого Лейбница оказалось довольно сложной задачей согласовать новую концепцию с собственной классической системой, во всяком случае, в «Монадологии», опубликованной в 1714 г., о vinculum он никак не упоминает.

Исследователи отмечали20, что в философии Лейбница существует непреодолимый разлад между идеальной системой, в которой аналитически всё решается посредством всеобщего символизма простых субстанций, и гипотетическим реализмом, близким к идеям перипатетической школы, который позволяет обратиться к реальным составным субстанциям. Блондель считал, что теория vinculum было тайным учением Лейбница, которое он решил открыть в доверительной переписке своему близкому другу.

Вопрос о составных субстанциях у Лейбница и, шире, соотношение мышления и бытия или отношение множественности реальностей к их первооснове, поставленный в латинской диссертации как философская проблема, получил развитие в L’Action . Для Блонделя именно действие является тем, что обеспечивает связь между различными порядками бытия; оно обеспечивает составное единство человека, тела и души; оно является связующим звеном между объективной детерминированностью и человеческой субъективностью, между детерминизмом и свободой, между всеобщим и единичным, и, наконец, между сотворенным миром и Единым на потребу , Единственным, способным исполнить все человеческие чаяния. Однако для того, чтобы стало возможным исполнение устремлений воли, от человека требуется открытость к сверхприродному, которое безвозмездно отдает себя, чтобы соединить с собой. Блондель в одном из черновых набросков выразил это следующими словами:

«[Действие] в самом деле является тем связующим звеном, которое объединяет и синергизирует самые разрозненные элементы, даже самые противящиеся, ab imis ad summa 21. И именно в этом духе моя главная диссертация стала своего рода дополнением, продолжением, попыткой решить проблему, поставленную в малой диссертации. И я был удивлен, что эта связь не была замечена»22.

Таким образом, теория о составных субстанциях, парадоксальная и не получившая окончательного решения в монадологии Лейбница, послужила Блонделю основанием для его «высшего реализма», позволяющего решить мнимую и «ин-теллектуалистскую» дилемму идеализма и реализма, мысли и бытия, а также примирить классическое богословие с философией нового времени.

Простое и лапидарное заглавие исследования выглядело весьма революционным. Слово action в конце XIX в. никак не входило в число философских терминов, зато позволило нашему автору обратиться к конкретному содержанию повседневной жизни.

Широко известны слова, которыми начинается L’Action : «Да или нет? Имеет ли жизнь смысл, а человек предназначение? Я действую, даже не зная, что значит действие, [предварительно] не выразив свое желание жить, не зная доподлинно, кто я и существую ли я. Эта видимость бытия, которое волнует меня, эти мимолетные действия ускользающей тени. Мне говорят, что они несут на себе ответственность перед вечностью, и что даже ценой крови я не могу купить небытие, потому что для меня его больше нет: я оказался бы, таким образом, обречен на жизнь, обречен на смерть, обречен на вечность! Как и по какому праву, если я не знал и не хотел этого?»23

Подзаголовок «Опыт критики жизни и науки о практике» очевидным образом указывал на стремление автора найти решение апориям Канта, т. е. преодолеть разделение теоретического и практического разума, установить связь между феноменом и ноуменом. Исследовали также отмечали, что в L’Action Блондель вступил в полемику с различными представителями французской и немецкой философии: вопрос о человеческой судьбе в диссертации рассматривался сквозь призму конкретных поступков и повседневной деятельности в противовес «дилетантизму» и «эстетизму» Ренана, метафизическому пессимизму Шопенгауэра, позитивизму Конта. В этом противостоянии наш автор, в частности, опирался на метафизику П. Мен де Бирана и «метод остатков» Дж. С. Милля24. Его главная задача состояла в том, чтобы подвести своих коллег, оставаясь при этом в рамках строго философского дискурса, к тому единственному решению, которое, по его мнению, способно дать удовлетворительный ответ на самые сокровенные чаяния человека — к гипотезе сверхприродного, к теории свободного и чистого дара, в котором человеку открывает себя Единый на потребу (т. е. Бог). Столь дерзкий замысел многими современниками был воспринят как провокация и оскорбление светского характера философии. С этим были связаны серьезные затруднения, с которыми столкнулся Блондель при получении должности в университете.

Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению метода Блонделя, обратимся к ключевым понятиям его философии: воля, действие, имманентное и сверхприродное.

Диалектика воли

В диссертации Блондель, прежде всего, предлагает свое понимание воли. В 1888 г. в одном из черновых набросков будущей диссертации он признал -ся: «Я дохожу в своих размышлениях до того момента, когда остается одна только воля»25. Воля в положительным значении слова является своего рода первоосновой, поскольку человек не может не испытывать желаний, воля не предполагает никаких предварительных условий или предпосылок. Следует отметить, что Блондель всячески избегал использовать слово желание, которое выражало скорее движение инстинкта. В его произведениях понятие воля обозначало своего рода бескорыстное и «ненасыщенное» желание.

Развивая философию действия, Блондель вступил в полемику с этикой Шопенгауэра, в которой под влиянием индуизма предлагался аскетический идеал, направленный на подавление воли. Согласно Шопенгауэру, люди, вдохновляемые порывами воли, воспринимают собственные представления о мире как «реальные» в то время, как в действительности они представляют собой ничто. В своем отрицании подавления воли Блондель опирался на размышления Ницше о воле к небытию . Согласно автору труда «К генеалогии морали», в аскетическом идеале «выражается основной факт человеческой воли, его horror vacui : он нуждается в цели — и он предпочтет скорее хотеть Ничто, чем ничего не хотеть»26. Итак, воля не может ничего не хотеть, это вступало бы в противоречие с самой ее сущностью. Только воля является изначальной, поскольку даже небытие, которому нечего возразить, может стать для нее объектом желания.

Блондель исходил из диалектики volonté voulante («воли волящей») и volonté voulue («воли волимой»). Первая является наиболее глубинным движением, это то, чего мы желаем на самом деле, это «та самая глубина, на которой без самого себя, вопреки себе самому, я соприкасаюсь с бытием и приобщаюсь к нему»27. Она остается по ту сторону различий между интеллектом и волей.

Вторая выражает то, чего, как мы считаем, мы хотим, она представляет собой отрефлексированное устремление воли. Интеллект, испытывая импульс к поиску мотивов к действию со стороны воли волящей , создает образы и проекты, которые воля волимая приводит в исполнение. Ни один из них, ограниченный во времени и пространстве, не может соответствовать во всей полноте масштабам воли волящей . Осознавая это, человек не останавливается в поиске деятельности, которая бы могла уравновесить то, чего «он хочет» и то, что «он делает», т. е. волю волящую и волю волимую .

Между первой и второй, т. е. между глубинной волей и повседневными заботами, всегда сохраняется драматическое напряжение, которое дает Блонделю основание обратиться к понятию бесконечного и говорить о сверхприродном: «Только анализ воли открывает нам то, что необходимо ратифицировать для того, чтобы наше воление соответствовало бы нашей глубинной воле, и показывает нам предпосылки, с которыми мы неизбежно имеем дело. Воля к бесконечному для научного исследования является не отправной точкой, а пунктом назначения»28. Итак, в стремлении человека преодолеть этот разрыв между двумя волями он видел главный импульс, побуждающий к действию.

В результате анализа диалектики двух воль Блондель пришел к выводу, что никакое действие не в состоянии до конца реализовать стремление нашей воли к бесконечному. Конечная цель воли волящей не ограничивается некой простой конкретной целью. По достижении любой конкретной цели первая воля непременно устремляется к новым горизонтам, ее неутолимое желание и постоянное стремление к большему является выражением воли к бесконечному . Таким образом, именно бесконечное задает главный вектор действия воли волящей , оно превосходит любое отчетливое представление и конкретный мотив, оно «не имеет общей меры с объектом познания и самопроизвольными побуждениями»29. Столь желанное совпадение этих двух воль никогда не может быть реализовано полностью. Это приводит одновременно к разладу, который не позволяет нам остановиться, и к необходимости действовать. При этом сокровенный источник наших действий остается в тайне, всегда ускользая от нас, и предшествует всякому внешнему проявлению воли30.

Действие

Понятие действие в философии Блонделя включает в себя все виды повседневной деятельности человека: метафизической, этической, эстетической, научной, практической. Он рассматривает его как непосредственное следствие напряжения, существующего между волей волящей и волей волимой, как результат двой ственности человеческой воли. В дневниковых записях 1890 г. он дал такое определение: «Действие — это воля дисциплинирующая, координирующая, объединяющая противоположные устремления в составляющую силы , которая устраняет противонаправленность воли и обращает в едином устремлении всё, что в этом бытии может быть обращено»31.

«Человек в сущности хочет того, чтобы две воли пришли в равновесие. Отношения равенства или несоответствия между ними определяют наше действие, <…> в нем проявляется двой ственность воли; оно созидает тот мир, который содержит в себе полное объяснение истории жизни и саму судьбу человека»32.

Диалектика двойной воли позволяет нашему автору по-новому поставить вопрос о соотношении мысли и действия. Согласно Блонделю, действие обладает определенным превосходством над мыслью, поскольку статичное понимание на уровне мышления не позволяет проникнуть в реальность человеческой жизни в той же мере, как динамичная воля, проявляющая себя в действии. Однако, обладая превосходством, действие не является чем-то иррациональным, оно, как и воление, скорее дорационально и первоначально.

Однако основная задача Блонделя состояла в том, чтобы обосновать живую связь между мыслью и действием, между догматом и жизнью.

Имманентное и сверхприродное

Метод имманентности направлен на то, чтобы преодолеть разрыв между имманентным и сверхприродным, и вместе с тем — между современной философией и богословием. Католическая апологетика XIX в. оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на проблему имманентности. Вот что об этом пишет наш автор:

«Современная мысль с ревнивым чувством рассматривает понятие имманент‑ ности как самое условие философии. Иными словами, если среди господствующих мнений и есть идея, к которой она присоединяется как к прогрессивной, то это совершенно верная по своей сути идея: ничто не может вой ти в человека из того, что не исходило бы от него, и, некоторым образом, не соответствовало бы его потребности в экспансии. Ни как исторический факт, ни как традиционное учение, ни как обязательство, наложенное извне, нет такой истины, которая имела бы для человека смысл, нет такого предписания, которое он согласился бы принять, если в определенном отношении оно не было бы автономным и исконным. При этом, с другой стороны, нет ничего христианского, ничего католического, кроме того, что является сверхприродным. Не просто трансцендентным в обычном метафизическом значении слова, ведь в конце концов, можно предположить и превосходящие нас истины и существования, утверждение которых, исходящее из наших глубин, само было бы имманентным. Но собственно сверхприродным, то есть тем, чего человек не способен извлечь из самого себя, но что при этом навязывалось бы его мысли и его воле»33.

Сопрягая имманентность и сверхприродное, Блондель в заключении подводит читателя к Единому на потребу . Применительно к этим двум понятиями, исходя из того, что невозможно отрицать врожденную потребность человека в сверхприродном, «одновременно необходимом и недоступном человеку»34, наш автор проделывает то же, что в отношении диалектики двух волений: сверхприродное определенным образом коррелирует с бесконечностью, к которой устремляется воля. Таким образом, метод Блонделя позволяет прийти к утверждению, что в самом человеке заключено то, что его превосходит35.

Метод имманентности

Следует отметить, что в диссертации 1893 г. ни разу не встречается слово «имманентность», в языке Блонделя оно впервые появляется в ответ на критическую рецензию Л. Брюнсвика, опубликованную в первом номере «Журнала метафизики и морали»36. В ней указывалось на вопиющее нарушение «первого правила современного рационализма», согласно которому имманентность является «основой и условием самой философской доктрины». Чтобы в дальнейшем термин имманентность не мог служить камнем преткновения для коллег по философскому цеху, Блондель в ответ на упреки Брюнсвика свой метод назвал методом имманентности. В письме, обращенном к директору журнала, наш автор не выражает несогласия с оппонентом, но утверждает, что, применяя Метод современной философии к действию, к новому и наиболее всеобщему объекту исследования, он намеревался расширить поле исследования до пределов, которые многие считали чуждыми философии, до сверхприродного. При этом он проводил дерзкую параллель с немецким идеализмом: «Я взялся за то, чтобы извлечь из католического христианства содержащийся в нем рациональный элемент, это то, что Германия уже давно пыталась и до сих пор пытается сделать в отношении различных форм протестантизма, из которых, правда, легче было бы извлечь философию»37.

Суть своего метода Блондель выразил следующим образом: «Он состоит в том, чтобы в самом сознании составить уравнение между тем, о чем мы, как нам кажется, помышляем, чего хотим и что совершаем, и тем, что мы в действительности делаем, чего желаем и что думаем. Таким образом, в мнимых отрицаниях или искусственно надуманных целях можно было бы обнаружить глубокие утверждения и неискоренимые потребности, которые стоят за ними»38.

Таким образом, посредством метода рассматривались знакомые каждому человеку несовпадения или несоразмерности между изначальной мыслью, волей, действием и тем, что сам человек думает, желает и совершает в реальности. Неустранимое неравенство между воли волящей и воли волимой не позволяет человеку остановиться. Для поступательной самореализации человеку постоянно необходима открытость к действию, отличному от его собственного. Можно сказать, что метод имманентности утверждает стремление человека к той трансцендентности, которая имплицитным образом присутствует внутри человеческой воли к действию.

Неудивительно, что новый метод многими современниками был неверно истолкован. Отчасти этому способствовал сословный разрыв между университетской философией и семинарским богословием схоластического толка. Впрочем, в поздний период творчества, отражая нападки оппонентов, Блондель отказался от прежней терминологии. В трилогии он использовал метод импликации , который не должен рассматриваться как обновленная версия метода имманентности .

После выхода энциклики Pascendi Dominici Gregis из опасения за свою репутацию Блондель решительно настаивал на том, что папа осудил доктрину имманентности (т. е. идею о том, что сверхприродное или откровение дается человеку «снизу»), а не метод имманентности, который, в сущности, можно было свести к тезису о том, что в человеке заложена врожденная потребность в Божественном Откровении.

Метод имманентности позволял нашему автору дать философское обоснование сверхприродному, которое на первый взгляд являлось совершенно чуждым для философии понятием. Доктрина имманентности исключала понятие о сверхприродном как о чем-то внешнем и принципиально инородном человеку. Напротив, Блондель показал — и в этом проявилась сила и актуальность его метода, — что человек по своей природе открыт для трансцендентного. Вера и разум отличны, но при этом не исключают друг друга. Вера предполагает изначальную открытость к трансцендентному, разум обращается к имманентности. Следует отметить, что в философии Блонделя понятие сверхприродного не является эквивалентом чего-то сверхъестественного, чуждого и довлеющего над человеком, а, напротив, выражает парадоксальное единство имманентного и трансцендентного, по-настоящему «необходимое» и в то же время «недоступное» для человека39. Философский метод, объединяющий веру и разум, получил дальнейшее развитие в трудах таких выдающихся католических мыслителей как А. де Любак и А. Буйяр, заложивших основы новой апологетики и фундаментального богословия40.

Письмо об апологетике

Блондель вновь обратился к поднятой Брюнсвиком проблеме в серии статей, опубликованных в 1896 г. в шести выпусках «Анналов христианской философии» под пространным заглавием: «Письмо о требованиях современной мысли в области апологетики и о методе философии в изучении религиозной проблемы»41.

По мысли нашего автора, в готовности идти до конца в поиске ответов на вопрошания разума, не останавливаясь на полпути, не пренебрегая ничем, что требует осмысления, иногда вопреки самому себе, человек в конечном счете окажется на пороге трансцендентности, стремление к которой заложено в самых глубинах нашего существа. Именно в этом Блондель видел главный смысл своей диссертации. Чтобы точно выразить свою позицию как христианского философа, ему пришлось решительно отмежеваться от некоторых форм современной ему апологетики, чуждых философии, пренебрегающих принципом свободы и автономии разума.

Письмо вызвало широкий резонанс и было принято весьма неоднозначно. Во Франции, где Католическая Церковь и академическое сообщество существовали как две чуждые друг другу вселенные, одним прыжком преодолеть разделявшую их бездну оказалось весьма непростой задачей. Любые попытки сблизиться с одной неизбежно приводили к отчуждению от другой. В этой ситуации Блонделю выпала судьба оставаться чужим среди своих и своим среди чужих: философом среди богословов и богословом среди философов.

С одной стороны, Письмо было положительно воспринято в университетской среде; в частности, Брюнсвик был совершенно удовлетворен ответом, признал философский характер метода имманентности и до самой своей смерти оставался одним из самых преданных друзей Блонделя. С другой стороны, к великому изумлению нашего автора, фактически открылся новый фронт противостояния — упорное непонимание и враждебное отношение со стороны ряда богословов. Последователи неосхоластики обвиняли его в идеализме, имманентизме и даже «кантовском феноменализме».

В развернутом заглавии Письма содержалось указание на то, что автор обращается одновременно к обеим категориям читателей. При этом во второй части заголовка сообщалось, что в статье предлагается своего рода рассуж‑ дение о методе . В самом деле, в параграфе «Каким образом автономная философия транспонировалась и складывалась под имманентным влиянием религиозной проблемы» Блондель даёт краткий обзор философии Нового времени для того, чтобы указать, какое место он сам занимает в исторической перспективе от средневековой схоластики до И. Тэна. При поверхностном взгляде этот параграф может показаться апологией собственной философии перед лицом нападок представителей неосхоластики. Блондель словно хотел посредством краткого исторического очерка дать понять своим оппонентам, что в действительности именно он мыслит в соответствии с «требованиями современной мысли», тогда как его критики привязаны к устаревшим схемам. Однако речь идет не просто об апологии собственной мысли, в этой работе философ из Экса закладывал основы новейшей философии.

Блондель утверждал, что он является прямым продолжателем философской традиции, подчеркивая при этом исключительную актуальность собственной философии. Дело в том, что философия, которая в произведениях древних и средневековых авторов представляла собой доктрину едва ли не религиозного свой ства, на протяжении Нового времени постепенно превратилась в метод. Диагностируя этот переход от доктрины к методу, Блондель позиционирует себя как мыслителя новейшего времени; он утверждает, что современная философия имеет уникальную возможность и обязанность обратиться к дорогой его сердцу религиозной проблеме.

Автор выделяет четыре этапа эволюции метода. Сначала он обращается к средневековой философии, характеризуя ее как «гибридный сплав перипатетизма с теологией», объединявший два принципиально разнородных представления о высшем предназначении человека. С одной стороны, античные философы видели свою цель в достижении едва ли не божественной жизни. Это состояние они стремились обрести в «акте рационального созерцания, который конституирует эту божественную жизнь в человеке, акте, который имеет свое начало и свой конец в нас; вот в чем состоит метафизика как всеобъемлющее знание о бытии, которое заключает в себе бытие, которое дарует бытие и, если можно так сказать, само спасение». С другой стороны, благодаря христианскому Откровению человек обретает «новую область, которая, выходя за пределы чисто человеческого, как казалось, бесконечно расширяет его горизонты, не ограничивая и не принижая его прежние притязания»42. Божественный Логос рассматривался одновременно и как архетип человеческого Разума, и как чистая философия , поэтому последняя по праву могла занять высшее положение, какое только можно себе представить43.

В силу внутренней противоречивости средневековый сплав был чрезвычайно неустойчив: «Школа [т. е. схоластика], — объясняет Блондель, — сделала своими предмет [т. е. сверхприродное призвание человека], который не мог быть усвоен античным разумом, и форму [т. е. перипатетическую философию], которая не могла вместить этот предмет. Так, в конце концов необходимо было либо вычесть предмет, либо противопоставить одно другому». Вследствие «развода между разумом и верой» возникла «разделенная» философия нового времени. И Блондель настаивает, что «это ненадежное и обманчивое соединение распалось не во имя разума против догмы, но во имя догмы против разума»44. На втором этапе, по мнению нашего автора, автономная философия Нового времени как дискурс чистого разума, не прибегающий к авторитету Откровения, тем не менее еще сохранял печать своего происхождения. Отделенная от теологии философия являлась, так сказать, современной в той мере, в какой изнутри она оставалась сформированной христианской идеей. «Уже одно то, — говорит Блондель, — что эмансипированная философия стремится, как и прежде, утверждать, что мысль — в высшей степени божественная вещь и как таковая является самодостаточной, уже не является тем, чем она была. Она неосознанно ставит перед собой идеал, который не является ее собственным»45. Сверхприродное постепенно подменяется трансцендентным. В результате этой подмены абсолютной ценностью, в частности, наделяется натурфилософия, хотя на втором этапе исследования природы еще не привели к возникновению «естественных наук как разновидности познания, специфически отличного от философского». Среди многообразных форм этого явления Блондель упоминает о стремлении Спинозы «секуляризировать саму религию», попытке Канта языком философской рациональности исчерпывающе выразить содержание Откровения, чтобы в конечном счете «как у Шеллинга, реконструировать все христианство»46.

На третьем этапе, который в хронологическом отношении частично совпадал с предыдущим, происходит окончательная трансформации философии из доктрины в метод. Современная философия, говорит Блондель, гордится тем, что изобрела «истинный метод, чтобы прийти к познанию всех вещей, доступных разуму». Так, у Спинозы он находит метод, способный «привести человека к блаженству, опираясь на собственные силы»47. По мере дальнейшего развития спинозизма этот метод постепенно лишился доктринального содержания, что привело к возникновению чисто «научного» метода, каковым Блондель считал «феноменизм» И. Тэна.

Именно «феноменизм» дает Блонделю основание интерпретировать современную ему философию как чистый метод, аналогичный методам точных наук. При этом он указывает на существующий разрыв между мыслью и реальностью, знанием и практикой, современной философией и бытием. Философия как «феноменология» становится не более, чем методом.

К четвертому этапу Блондель относил свою философию действия, замковым камнем которой является понятие сверхприродного. По мнению нашего автора, философия как чистый метод может остаться верной своему изначальному намерению, быть «автономным дискурсом разума, обращенного к самому себе»48, который при этом способен сказать нечто актуальное, важное и необходимое для жизни человека. Только такая философия способна обеспечить «преемство, единство и необходимость философско-религиозной проблемы»49, только такая философия сможет ответить на основной вопрос, поставленный в первых строках L’Action : «Имеет ли жизнь смысл, а человек предназначение?»

История и догмат

Отдельно следует упомянуть сборник «История и догмат: философские лакуны современной экзегезы»50, в который вошли три статьи, написанные по настоятельной просьбе друзей по материалам переписки с А. Луази (1857-1940). В этой работе автор обратился к противоречиям между данными, полученными в поисках «исторического Иисуса», и «Христом веры», каким он представлен в догматическом учении Католической Церкви. По мнению Блонделя, обращение только к событиям прошлого («история»), как и апеллирование к вырванным из исторического контекста доктринальным утверждениям («догматы»), не может служить надежным основанием веры. Необходимо некое промежуточное звено, которое позволит рассматривать историю и догмат в их единстве, как взаимодополняющие друг друга. Отсылки отдельно к историческим событиям и отдельно к вероучительным определениям не могут служить для современного человека убедительным свидетельством божественного происхождения христианства, они не будут способствовать утверждению авторитета Церкви и не позволят во всей глубине выразить смысл Богодухновенности Писания и истинность Откровения.

В этой работе Блондель намеренно заострил, доводя до абсурда, две крайности. Он обозначил их неологизмами «историцизм» и «экстринси-цизм». Историцизм возник под влиянием сциентизма, рассматривавшего лишь внешний аспект исторического события. Сторонники такого подхода, руководствуясь философией позитивизма, считали свой метод единственным подлинно научным средством познания исторической реальности. Разумеется, историцизм исключал любое указание на проявление в человеческой истории сверхприродного, которое отвергалось как непознаваемое, а значит нечто чуждое науке.

Сторонники экстринсицизма впадали в другую крайность, рассматривая сверхприродное как нечто чужеродное и «добавленное» к человеческой природе извне. Посредством логической аргументации они представляли благодать как нечто внешнее и навязанное природе, они не желали видеть единство между двумя порядками бытия. Для позитивистского фундаментализма сверхприродный уровень бытия вообще не существовал, модернизм обращался лишь к имманентности, к религиозным потребностям человечества. Напротив, религиозный интегризм рассматривал мир благодати как изначально чуждый природе, занимавшей по отношению к сверхприродному лишь подчиненное положение.

Односторонний подход «историцизма» модернистов и «экстринсициз-ма» религиозных фундаменталистов, по мнению нашего автора, представлял собой две стороны одной медали, суть этого явления Блондель выразил неологизмом «монофоризмы». Все, что было «моно», ему представлялось неприемлемым, поскольку в одностороннем порядке претендовало на полное обладание истиной. Для того, чтобы история оказалась в состоянии наполнить догмат живым смыслом, требуется puissance vivifiante («животворящая сила»), необходимо некое lieu commun («общее место»), которое позволило бы выявить внутреннее единство истории и догмата. По мысли Блонделя, таким общим местом, источником живой силы и надежным разумным основанием христианской веры являются Писание и Предание.

Публикация этой книги вызвала горячие дискуссии, которые могли навлечь на Блонделя гнев римских цензоров. Стремясь в обстоятельствах кризи‑ са модернизма к плодотворному диалогу между философией и апологетикой, между экзегезой и вероучением, наш автор всячески старался избегать полемики и провокационных высказываний.

Бог и гипотеза сверхприродного

В самом основании человеческой свободы, согласно Блонделю, можно различить таинственное присутствие Единого на потребу . Человек, искренне и до конца следующий устремлениям собственной воли, как и собственной мысли, неизбежно обнаруживает неустранимое несоответствие между безграничной широтой воли волящей и всегда разочаровывающей пристрастностью воли волимой , между открытостью мысли мыслящей и незавершенностью мысли мыслимой , неспособной полностью реализовать импульс, который находился у ее истоков. Для человека как существа конечного это несоответствие является конституирующим. Осознание неустранимого несоответствия подводит разум к необходимости Единого на потребу , в котором наше действие, а также наша мысль и само наше бытие обретают завершение. В этом моменте возникает своего рода альтернатива, которую Блондель называет опцией . Человеку надлежит совершить решающий выбор: либо вопреки очевидности продолжать утверждать собственную самодостаточность и пытаться ретушировать указанное выше несоответствие, игнорируя Едино‑ го на потребу , впадая в идолопоклонство или самопоклонение, пренебрегая подлинной целью своего существования и сокровенным стремлением воли; либо, напротив, щедро открыться навстречу единственному Посреднику , способному помочь человеку обрести полноту бытия, готовому одарить своей милостью и щедротами.

Выбор положительной опции, решение в пользу обретения завершенности нашего действия, нашей мысли и нашего бытия заставляет обратиться к главной гипотезе, которая подводит человеческий разум к высшим пределам философии, гипотезе сверхприродного.

Лишь мысль, верная своему изначальному импульсу, способна принять во внимание эту идею о благодатном даре, о «теургии», посредством которой Единый на потребу соединяется с человеком, чтобы в конечном итоге исполнить волю, конституирующую человека в самых сокровенных глубинах; она может также обнаружить соответствие между возможной реализацией этой необходимой гипотезы и динамизмом самой нашей природы. Однако вопрос о фактической реализации этого абсолютного дара выходит за рамки философского дискурса.

Итог своей философии Блондель подвел, прибегнув к восхитительному образу купола Пантеона Агриппы в Риме51. Вместо замкового камня в нем зияет отверстие, через которое нисходит свет, наполняющий сиянием всё здание. Аналогичным образом конструкция нашей души, подобно незавершенному произведению зодчего, опирается не на полноту, а на зияние, необходимое для того, чтобы через него проходил Божественный свет, без которого наши глаза не могли бы ничего видеть, и мы не могли бы исполнить в своей жизни ни одной задачи. Если у человека есть истинное предназначение, придающее смысл его жизни, то философия не может его игнорировать; если это предназначение, как утверждает христианство, является сверхприродным, то философия тем более не может достичь его лишь собственными средствами, иначе сверхприродное не было бы именно сверхприродным. Из этой оппозиции вытекает статус философии: вынужденная ставить проблему, которую она не в состоянии полностью решить, она всегда остается незавершенной. Нет философии без системы, однако там, где система становится закрытой, наступает конец любой философии.

Таким образом, наиболее полно суть религиозной философии Блонделя выражает идея открытости . Наш автор утверждает, что христианство способно преодолеть ограниченность и недостаточность философской рациональности, чтобы обратиться к Божественному Откровению, явившему нам единство и субстанциональную связь между Творцом и его творением, реализованную совершеннейшим образом во Христе, воплощенном Слове, Который есть альфа и омега, рождённый прежде всякой твари , соединяющий в Себе все мироздание в органичное целое, и все Им стоит (Кол 1:15-17)52.

Список литературы Философия религии Мориса Блонделя

- Blondel M. Carnets intimes. (1883–1894). Paris: Les Editions du Cerf, 1961. 558 p.

- Blondel M. Carnets intimes. Tome II. (1894–1949). Paris: Les Editions du Cerf, 1966. 404 p.

- Blondel M. De vinculo substantiali et de substantia composita apud Leibnitium. Lutetiae Parisiorum: F. Alcan, 1893. 78 p.

- Blondel M. Exigences philosophiques du christianisme. Paris: Presses Universitaires de France, 1950. 307 p.

- Blondel M. Histoire et dogme, les lacunes philosophiques de l’exégèse moderne. Extrait de la ‘Quinzaine’ des 16 janvier, 1er et 16 février. La Chapelle-Montligeon, 1904. 72 p.

- Blondel M. La Pensée. Tome I: Le genèse de la pensée et les paliers de son ascension spontanée. Paris: F. Alcan, 1934. 422 p.

- Blondel M. La Pensée. Tome II: Les responsabilités de la pensée et la possibilité de son achèvement. Paris: F. Alcan, 1934. 558 p.

- Blondel M. La philosophie et l’esprit chrétien. Tome I: Autonomie essentielle et connexion indéclinable. Paris: Presses Universitaires de France, 1944. XVI, 340 p.

- Blondel M. La philosophie et l’esprit chrétien. Tome II: Conditions de la symbiose seule normale et salutaire. Paris: Presses Universitaires de France, 1946. XI, 379 p.

- Blondel M. L’Action: Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique. Paris: F. Alcan, 1893. XXV, 433 p.

- Blondel M. L’Action. Tome I: Le problème des causes secondes et le pur agir. Paris: F. Alcan, 1936. 492 p.

- Blondel M. L’Action. Tome II: L’Action humaine et les conditions de son aboutissement. Paris: F. Alcan, 1937. 557 p.

- Blondel M. L’Être et les êtres: Essai d’ontologie concrète et intégrale. Paris: F. Alcan, 1935. 541 p.

- Blondel M. L’itinéraire philosophique / Propos recueillis par Frédéric Lefèvre. Paris: Spes, 1928. 283 p.

- Blondel M. Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d’apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l’étude du problème religieux. Saint-Dizier, 1896. 86 p.

- Blondel M. OEuvres complètes. Tome I. 1893: Les deux thèses. Paris: Presses universitaires de France, 1995. XVIII, 760 p.

- Blondel M. OEuvres complètes. Tome II. 1883–1913: La Philosophie de l’action et la crise moderniste. Paris: Presses universitaires de France, 1997. XXXVI, 812 p.

- Blondel M. Une énigme historique: Le ‘Vinculum substantiale’, d’après Leibniz et l’ébauche d’un réalisme supérieur. Paris: Beauchesne, 1930. XXIV, 145 p.

- Dei Filius // La Santa Sede. URL: https://www.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/constitutio-dogmatica-dei-filius‑24‑aprilis‑1870.html (дата обращения: 27.02.2022).

- Leclerc M. Il destino umano nella luce di Blondel. Assisi: Cittadella, 2000. 211 p.

- Leclerc M. L’Action et l’union substantielle // Gregorianum. 1995. T. 76 (4). P. 729–742.

- Lemaire M.-G. Henri de Lubac et Maurice Blondel: une rencontre entre philosophie et théologie // Revista Portuguesa de Filosofia. 2020. T. 76 (4). P. 1593–1616.

- Lettre de Mgr Georg Gänswein, secrétaire particulier du Pape émérite Benoît XVI, au Chancelier d’Aix-en-Provence,

- 24 juillet 2013 // Aquensis Sedis. Bulletin de la Chancellerie de l’archevêché d’Aix-en-Provence. 5 mars 2018. P. 8.

- Lubac H. de. Mémoire sur l’occasion de mes écrits. Namur, 1989. 401 p.

- Rožić P. Dire quelque chose qui compte: de la méthode d’immanence de Blondel à la théologie fondamentale de Lubac // Bogoslovska smotra. 2013. № 4 (83). P. 743–762.

- Вдовина И. С. Блондель // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 366–367.

- Кнапп М. Разум веры. Введение в рациональную теологию / Пер. с нем. прот. В. Хулапа. СПб.: Изд-во СПбДА, 2021. 492 с.

- Лушников Д., свящ. Основное богословие: учебник бакалавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. 408 с.

- Ницше Ф. К генеалогии морали // Библиотека Максима Мошкова. URL: http://www.lib.ru/NICSHE/morale.txt (дата обращения: 27.02.2022).

- Сизоненко Д. В. Философские основания антропологии Мориса Блонделя в контексте кризиса модернизма // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. С. 2650–2660.