Философия свободы в творчестве Ф. М. Достоевского

Автор: Сокурова Ольга Борисовна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821-1881)

Статья в выпуске: 2 (9), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются различные аспекты философии свободы, которую Ф. М. Достоевский считал наиболее существенной в понимании тайны человека и которую он разрабатывал на протяжении всей творческой жизни. На основе анализа художественных и публицистических произведений выявлен экзистенциально-диалектический подход писателя к названной теме. Показано, что в фокусе его внимания всегда находилась опасность подмены свободы духовным рабством - как в области глобальных социальных проектов, так и во внутреннем мире человека (интеллектуальной, психологической и духовной сферах). Сделан вывод, что разрешение сложных противоречий в проблематике свободы и верное направление на путях ее достижения Достоевский видит только в области христианского мировоззрения, в тех трансцендентных ориентирах, которые даны в святоотеческой церковной традиции.

Ф. м. достоевский, философские проблемы, оппозиция

Короткий адрес: https://sciup.org/140297536

IDR: 140297536 | УДК: 1(091)(470):821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_2_26

Текст научной статьи Философия свободы в творчестве Ф. М. Достоевского

Федор Михайлович Достоевский, 1879 г.

Федор Михайлович Достоевский на протяжении всей жизни разгадывал тайну человека. Эту сложнейшую задачу, как известно из его письма брату Михаилу, он поставил перед собой еще в 18-летнем возрасте: «Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть чело-веком»1. И он достиг таких глубин в познании человека, до каких не доходили еще мировая литература и философия. Один из главных аспектов этой тайны, оказавшийся в центре внимания писателя, — метафизический корень человеческой свободы.

Прот. Василий Зеньковский пишет, что «тема свободы, как последней сущности человека» (здесь и далее выделено мною. — О. С.) находит у Достоевского «острое, непревзойденно глубокое выражение»2. При этом Зеньковский отмечает, что мысль Достоевского чрезвычайно диалектична — он выявляет антиномии там, где другие успокаиваются на каком-либо одностороннем предположении. В отличие от них, писатель даже заостряет антиномии, заключенные в реальности, и только после этого поднимается над ними. Зеньковский подчеркивает: «И везде этой высшей сферой, где „примиряются“ противоречия, становится „горняя сфера“, область религии. Это постоянное восхождение к религиозным высотам и делает Достоевского вдохновителем русской религиозной философии в дальнейших поколениях»3.

В частности, именно с религиозных позиций, по мнению Зеньковского, «Достоевский очень глубоко вскрывает диалектику идеи свободы»4. Свобода, в том числе свобода выбора добра или зла, человеку дана, дарована Богом и является неотъемлемой частью его духовной природы — и это неизбежно, поскольку человек создан по образу и подобию Божию, а истинная свобода — в Боге. Но как только человек «освобождает» себя от Бога и Его заповедей, как только в этой своевольно утверждаемой «неограниченной свободе» своей надеется сам стать богом, — он на деле перестает быть свободным, подчиняется духу зла, духу обмана и лести, и неизбежно становится пленником греха и смерти.

Достоевский осознал это на собственном трагическом опыте. О свободе человека он начал глубоко, серьезно и неотступно размышлять с начала 1850-х гг. Оказавшись по делу петрашевцев в Омской каторжной тюрьме, он понял, что ни ужасные условия острога, ни уголовное окружение, ни отсутствие столь необходимой для него возможности уединиться, побыть одному, по мучительности не могут сравниться с главным: «Весь смысл слова „арестант“ означает человека без воли…» (3, 278) И спустя многие годы Достоевский еще раз подтвердил: «…Лишение свободы есть самое страшное истязание, которое почти не может переносить человек»5.

По наблюдениям писателя, малейший глоток свободы был в Омском остроге облегчением. Например, арестанты очень ценили карманные деньги, пусть и небольшие — ведь их можно было потратить на что угодно: хоть разжиться табачком или купить дешевые конфеты, хоть подарить кому-то, хоть в карты проиграть, зато все это по своей «глупой воле». Более того, накапливая деньги в течение долгого времени, арестант мог в одночасье их прокутить, но при этом он «покупал» то, что «считал выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе» (3, 278).

Писателю запомнилась также разборка барки на Иртыше: когда было приказано осуществить ее в течение дня, без каких-либо конкретных указаний, работа шла медленно и бестолково; но когда «кондуктор» дал вразумительный «урок» вынуть без поломки четыре кокоры и разобрать значительную часть барки — «с тем, что тогда уж можно идти домой», — откуда только взялись сноровка, сметливость, скорость: «Дело кипело. Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани, всяк знал, что сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать» (3, 290), — и все это из-за возможности выиграть хотя бы полчаса свободного времени.

Об этих наводящих на серьезные мысли впечатлениях писатель рассказал впоследствии в своих замечательных «Записках из Мертвого дома». И подготовка спектакля к Рождеству, которому посвящена целая глава «Записок», т. е. погружение в творчество, также освобождало на какое-то время душу от страшной действительности. Чело-

Достоевский в Омске. Худ. Б. Н. Николаев, 1991 г.

век «творит без оглядки на обстоятельства; здесь, в сфере искусства, он у себя самого, он свободен безгранично, он самостоятелен и силен, он сам по себе и с другими вместе…»6 С горечью отмечает писатель, сколько сил и таланта погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе… (3, 355).

« Мотив свободы проходит через всю книгу, — подытоживает К. В. Мочуль-ский, — все построение определяется этим идейным замыслом. В конце записок рассказывается о раненом орле, который жил на тюремном дворе. Арестанты отпускают его на волю и долго смотрят ему вслед. „‘Вишь его!’ — задумчиво проговорил один. ‘И не оглянется’, — прибавил другой… ‘Знамо дело — воля. Волю почуял!’ — ‘Слобода значит’. — ‘И не видать уж, братцы!’ — ‘Чего стоять-то? Марш!’ — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу…“. Идея „Записок“ — свобода — воплощена в образе орла»7, — раскрывает К. Мочульский символическое значение этого эпизода.

ЗАПИСКИ

m МБРТВАГО ДОМА

в. М. ДОСТОЕВСКАГО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕГЖРКПТЪ • * «■■•*»*•!■ инн* е»ц« П«1

«Записки из Мертвого дома», 1862 г.

Но там же, на каторге, где открылся писателю глубочайший корень изначально заложенной в природе человека свободы, выявился перед его мысленным взором также метафизический корень зла, который таится в падшей природе человека, ставшей таковой в результате свободного выбора. Здесь встретил он арестанта с «говорящей» фамилией Орлов. Но, в отличие от вольной птицы, этот человек нес в себе отрицательный образ лжеименной свободы. Орлов поразил Достоевского своим «странным высокомерием», демоническим презрением к бесполезным попыткам пробудить в нем хоть какое-то раскаяние. Орлов обладал железным характером, которым была достигнута не только полнота победы над плотью, но и полнота победы над совестью. То был «сверхчеловек», в котором ощущалось страшное, люциферовское могущество и гордыня, торжество отрицательной свободы. Достоевский благодаря обретенному опыту узрел: « Зло есть мистическая реальность и демоническая духовность »8.

Однако Орлов был фигурой исключительной. Приглядываясь к остальным заключенным, изучая их судьбы, писатель пришел еще к одному неожиданному выводу: большинство из них совершили преступление

не из-за безвыходного положения, а по своей свободной воле, из внутренней тяги к злодеянию . Раскольников откровенно признается Соне, что если бы он от голода убил, то был бы счастлив. Но убил он из-за себя, «во имя свое».

Писатель стремился показать, что зло существует в мире не только и не столько из-за плохих условий, неправильного устройства общества, нищеты, необразованности, как считали прежние его единомышленники и соратники по борьбе, а потому, что склонность к злым поступкам, мыслям и словам укоренена в природе человека, искаженной первородным грехом.

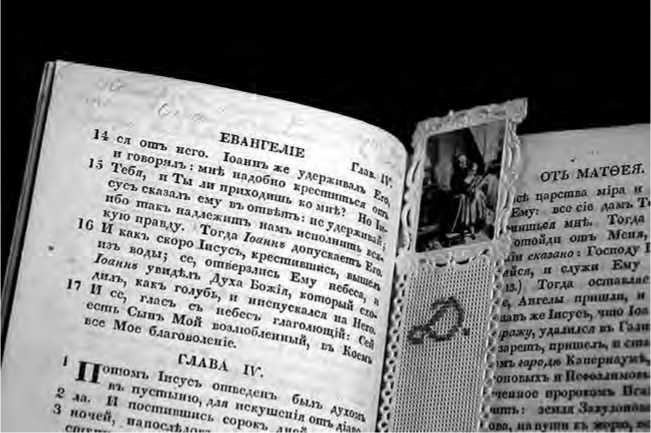

Итак, каторга дала Достоевскому тяжелый, но необходимый опыт. Именно на каторге произошел в нем решительный духовный переворот, «метанойя», пересмотр прежних взглядов, связанных с влиянием Белинского, Петрашевского, Спешнева. На каторге, «как трава иссохшая», жаждал он веры и начал обретать ее, ибо «в несчастии яснеет истина». Такое драгоценное признание он сделал в письме Н. Д. Фонвизиной, подарившей ему в одной из пересыльных тюрем Евангелие, с которым писатель не расставался до последнего вздоха.

Читая Вечную книгу в условиях каторжной тюрьмы, Достоевский стал отличать истинную свободу от свободы ложной, которую предлагают людям в качестве главной приманки и которая на деле приводит душу к порабощению. Он также понял, что клетка, в которую загоняют человека, остается клеткой, будь она железной, как в тюрьме, или золотой, как в хрустальном доме социальной утопии Чернышевского.

После каторги Достоевский продолжил развитие этой темы в трех произведениях. Это уже упомянутые «Записки из Мертвого дома», где была начата разработка философии свободы; «Зимние заметки о летних впечатлениях», где писатель передает свои наблюдения о жизни европейских народов после своей первой поездки

Новый Завет 1823 г. издания, подаренный Ф. М. Достоевскому Н. Д. Фонвизиной в Тобольске по дороге на каторгу и сопровождавший его всю жизнь.

На стр. 6 — надпись и подчеркивание строк карандашом рукой А. Г. Достоевской: «Открыты мною и прочтены по просьбе Феодора Михайловича в день его смерти, в 3 часа».

по странам Европы в 1863 г.; наконец, «Записки из подполья», явившиеся в идейном отношении преддверием его великого «пятикнижия».

Достоевский, в частности, размышляет о лозунге Французской революции, знаменитом «liberté, égalité, fraternité ou la mort» (4, 430), акцентируя внимание на финальных словах этого лозунга — «или смерть», что заставляет вспомнить знаменитую формулу Робеспьера о « диктатуре свободы против тирании ». Оксюморон «диктатура свободы» был подтвержден реалиями не только французской, но и всех прочих революций. В романе «Бесы» теоретик грядущего русского бунта Шигалев заявляет: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (10, 311) — и ведь впоследствии так и случилось. Шигалев при этом пообещал построить земной рай для одной десятой человечества, которая получит «безграничное право» над остальными девятью десятыми, лишенными личностного начала, превращенными в рабочее стадо. Зато они достигнут «первобытной невинности» и, следовательно, «райского» состояния. На это один из присутствующих (то был «полезный шут» Лямшин) возразил: «А я бы вместо рая… взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух , а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому» (10, 312–313). Шигалев с живостью поддержал: «И, может быть, это было бы лучшим разрешением задачи!.. Вы, однако, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но как ваша идея почти невыполнима, то надо ограничиться земным раем» (10, 313).

Невыполнимая тогда, «идея» тотального уничтожения людей стала вполне выполнимой в наши дни. И создается впечатление, что те, кто хочет осуществить земной рай для избранной 1/10 человечества, в последнее время вплотную принялись за различные современные способы устранения с лица земли остальных девяти десятых.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что мысль о земном рае как гибельной приманке, уготованной для человеческого большинства, высказана в романе «Бесы» Шигалевым, образ которого представлен в чрезвычайно зловещем, негативном свете. Он, по сути, — идейный противник автора романа. Он — душитель свободы. Верховенский так характеризует его политическую программу: «У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом… Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов, не надо высших способностей!.. в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!» (10, 322).

Непосредственное обращение к этому и другим текстам Достоевского не позволяет доверять мнению о его склонности к эсхатологической утопии построения земного рая (такой упрек высказывал, в частности, К. Н. Леонтьев) — достаточно обратить внимание на тех персонажей его романов, которые являются идеологами этой утопии, а также тех, кто отнюдь не бескорыстно берется за ее реализацию.

Писатель уже в начале 1860-х гг. задавался вопросом, каково оно, это грядущее устроение «человеческого счастья», и каково представление о свободе в современной Европе. В Лондоне он побывал на первой Всемирной выставке, и его поразил могучий и гордый дух, который согнал туда людей и сбил их «во едино стадо». «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилонии, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся» (4, 417), — писатель-пророк увидел в Лондонской выставке прообраз грядущего глобализма, «всеобщего муравейника», управляемого угаданным им «могучим духом» и его носителями. Впоследствии он развил это пророчество в главе «Великий инквизитор», о которой будет сказано ниже.

На вопрос о современной европейской свободе он нашел такой ответ: «Одинаковая свобода всем делать все в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона не тот, кто делает все что угодно, но тот, с которым делают все что угодно» (4, 427).

Что касается состояния умов при решении данного вопроса в России, то здесь Достоевский с возрастающим вниманием рассматривал парадокс свободно выбранной несвободы . Он, в частности, неоднократно указывал на лакейство мысли русских либералов. «Вся наша крайняя прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи» (4, 399), — иронически отмечал писатель. «Зато как мы уверены в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — только известная система податей, душа — tabula rasa9, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечелове-ка, всемирного гомункула <…>. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс. Теперь мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью <…>. Теперь мы с такой капральской самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим перед народом, что любо-дорого посмотреть» (4, 404–405). Актуальность этих наблюдений только возросла в наши дни.

Самоуверенному и деспотическому стремлению цивилизовать и насильно осчастливить человека, народ и человечество, по мнению писателя, неизбежно, из иррациональных глубин всякого еще живого человеческого существа может быть оказан неожиданный отпор: «Тут опять выходит загадка: кажется, уж совсем гарантируют человека и требуют от него только работы и согласия… обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют от него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет человек жить на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог, и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (4, 430).

На расчетах и выгодах отказывается жить герой-парадоксалист, человек циничный, но очень неглупый, которого Достоевский сделал автором «Записок из подполья»: «Человек не является заранее заданной величиной, и если ему докажут, как дважды два четыре, что то или иное устройство выгодно и хорошо, то он пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши»; «ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик…» (4, 474) Далее следует издевательское резюме: «Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица» (4, 476).

Когда из человека делают штифтик или клавишу (или пробуют играть на нем как на флейте, что так возмутило принца Гамлета), — он перестает быть человеком, со всей свойственной человеку непредсказуемостью, с инстинктивной готовностью защищать свою внутреннюю свободу.

К предупреждению великого писателя было бы важно прислушаться именно теперь, в эпоху трансгуманизма, когда на глазах происходит процесс расчеловечивания человека, превращающегося в «штифтик» в условиях торжества цифровых технологий. В самое последнее время на одном из форумов в Давосе неким представителем «высшего разряда» уже была объявлена перспектива устроить игташ шъ гоями ।

11<Щ1<М1>К •)

Я a«uw*ti бсаьмои... И ной «елеНсь. HeiipiouauiMkau* 1 KJnBttk И ()ИЛ, чти у ими Гйиатк печень ltrip-мсиь « ив юпти аг смысле ак Ш*Я &»|Ьве в пг шан ивНрап чт» у i«i болагк. Я ме лН)С1 и мамки ае Лчалса. илх aria-naay и лекторов » ум мн. Ктому-« • ем* u cyrrtpar»» крайности; му. *<пь настылыи», чтоб» утажгь мелацлиу. (Я vcra-лпш» ибрлиииин.. «об* и б«л» су<*4р1Ш1л.. вм е су*Н|*зп..) HiTk-n. • не хичу rt4MTi« се поста. UoTk пн «ого imnSp-ки or uioonnf пинпчатк. Ну-ek, а • ш«пнма»«. Я iwywiera не rkyatei ыаь ивмгаж!. мну месшан • каолы ек опт* r.tyaal ш*и »1от». а огшчио Хи|ммпо или». <л> и ao«m,pairk • itrean. иегаигу «ижпдии» rim. чш у wrk аг йчусь; । fj-naa к «лги ■«•*>. что wckwn «там» ч сщк« гит ми пи» «и rrOk ||о»|1--жу а навиау Лмкте Ни ме-гаип. есла • аг jtiyc». так»

Начало повести «Записки из подполья». Публикация в журнале «Эпоха» 1864 г.

мнимо счастливое существование «твари дрожащей» с помощью погружения ее в виртуальные удовольствия и симулякры прогнозируемой метавселенной.

«Всеобщая гармония», построенная на величайшем обмане, вселенском надувательстве — вот что предсказал Достоевский. И с помощью сильных художественных средств, через судьбы своих героев он убедительно показал, что можно лукаво и успешно поменять местами добро и зло, правду и ложь, и что своевольное стремление к безграничной свободе будет всякий раз оборачиваться духовным рабством.

Человек, как мы знаем, триедин в своем внутреннем устроении: силы его души — ум, чувство, воля. Принцип свободы, заложенный в духовной природе человека, действует во всех этих сферах. Разные последствия и результаты свободного выбора, им сделанного, показаны писателем на высочайшем художественном и философско-экзистенциальном уровне.

Начнем со сферы действий человеческого ума. Напомним, что главные персонажи великого пятикнижия Достоевского — это герои-идеологи, теоретики. Прп. Иустин (Попович), крупнейший сербский богослов и философ ХХ в., утверждал, что именно Достоевский сумел доказать: «всякий рационализм, когда разовьется до своей завершающей стадии, должен — по закону психологической и логической необходимости — закончить нигилистическим бунтом, анархическим неприятием мира»10.

Рабами своих ложных разрушительных теорий становятся, например, в романах Достоевского идейный убийца Раскольников и идейный самоубийца Кириллов. Оба мечтают о неограниченной свободе: Раскольников — причисляя себя к высшему разряду «право имеющих» безоглядно, без рефлексии и переживаний, переступать законы Божеские и человеческие; Кириллов — ставя себя на место Бога и вместо Бога решая гамлетовский вопрос, быть ему или не быть.

В первой части «Преступления и наказания» Достоевский разрабатывает сложную траекторию движения Раскольникова к преступлению, причем он делает это

Георгий Тараторкин в роли Родиона Раскольникова. Кадр из фильма «Преступление и наказание», 1969 г.

А утверждавший свою неограниченную свободу Кириллов («Если нет Бога, то я бог») (10, 600) признает, что он теперь обязан совершить самоубийство. Приведем выразительный диалог Кириллова с Петром Верховенским в романе «Бесы»: «— …Бог необходим, а потому должен быть. — Ну, и прекрасно. — Но я знаю, что Его нет, и не может быть. — Это вернее. — Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых? — Застрелиться, что ли? — Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя?» (10, 599).

То, что для пошлого циника Верховенского — только мозговая забава, ироническая игра, то для Кириллова — вопрос жизни или смерти. Два противоположных ответа о существовании Бога не могут ужиться в его смятенной душе. Но он выбрал третий путь: самому стать на место Божие, «предельно свободно» (и отрицательно) решив вопрос о своем бытии. В результате Кириллов парадоксально и неизбежно оказывается послушной пешкой в руках мелкого беса Верховенского, приказывающего , когда и как он должен уйти из жизни, и обязавшего этого «человекобога» написать записку с ложным признанием в убийстве Шатова.

Достоевский показывает, как человек становится рабом захватившей его идеи. Но одновременно писатель убежден, что личность человеческая всегда больше и глубже своего «теоретически раздраженного» ума. Так, Раскольников досадует на себя, когда вмешивается в судьбу девочки на Каменноостровском проспекте или принимает горячее участие в горе семейства Мармеладовых, отдав последние деньги на похороны и поминки несчастного спившегося чиновника. Все это кажется ему отступлением от выбранного пути, вызывает раздражение. А на самом деле эта «непоследовательность» — пространство истинной свободы, еще остающееся в его душе, гораздо более доброй, щедрой и благородной, чем хотелось бы ему, идеологу права на «кровь по совести».

Точно так же готовящийся к самоубийству Кириллов проявляет неожиданную доброту к соседским детям, помогает Шатову найти акушерку для его беглой и вернувшейся жены, собирающейся родить чужого ребенка (скорее всего, ребенка Ставрогина). Захваченный идеей смерти , Кириллов помогает рождению новой жизни — в «алогизме» практических действий, а не в логике теоретических построений могла быть обретена искомая им свобода. Но увы…

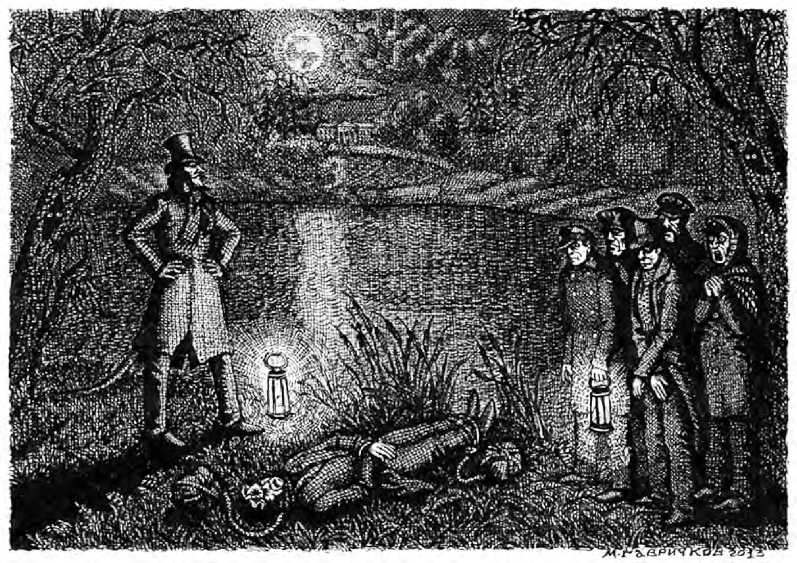

Убийство Шатова. Иллюстрация к «Бесам». Худ. М. А. Гавричков, 2013 г.

Наконец, для Достоевского принципиально важно, что не головная теория, а таинство рождения в мир нового человека переворачивает душу Шатова, наполняет ее восторгом, светом и смыслом, окончательно освобождает от бесов революции и делает настоящим христианином. Именно духовной свободы не могут простить ему бесы, и потому Верховенский стреляет в голову, в мозг русскому правдоискателю Ивану (имя неслучайно), обретшему истинную веру, а вместе с нею — независимость мысли.

Очень характерно, что в последнем, итоговом романе Достоевского Иван Карамазов, самоутверждаясь в богоборческом бунте, не любя Христа, все же почему-то «непоследовательно» хочет, чтобы Христос его любил. Это коренное противоречие его личности объясняет загадочный и до сих пор вызывающий споры и ложные толкования финал поэмы о Великом инквизиторе: «Поцелуй [Христа] горит в его сердце, но он продолжает оставаться в прежней идее». Христос целует своего противника вовсе не потому, что якобы согласен с ним. Здесь нет и не может быть никакого согласия, — здесь явлена на деле проповедуемая Христом любовь к врагу. Вот почему Алеша, выслушав Иванову «поэмку» (а на деле — его задушевные мысли, его «положительную программу»), горячо обличает эту программу «счастливого устроения» человечества, которую прозорливо определил как масонскую. Тем не менее, перед расставанием он целует брата, потому что любит его, и Иван в восторге восклицает, что это литературный плагиат. Замечателен этот его восторг…

Беда Ивана в том, что он, втайне желая Божией любви, нуждаясь в ней, вместе со своим героем «продолжает оставаться в прежней идее», по сути богоборческой. Братья расходятся и идут в символически противоположные стороны: Алеша направо, к умирающему старцу, Иван — налево. Ему предстоит встреча со Смердяковым, во время которой лакей настойчиво велит своему хозяину уехать подальше от предстоящих событий. И неожиданно для самого себя этот гордый бунтующий герой, хоть и с ненавистью, но подчиняется лакейскому приказу. Впереди Ивана ждет еще одна встреча — с пошлым «приживальщиком», посланцем преисподней, в болтовне

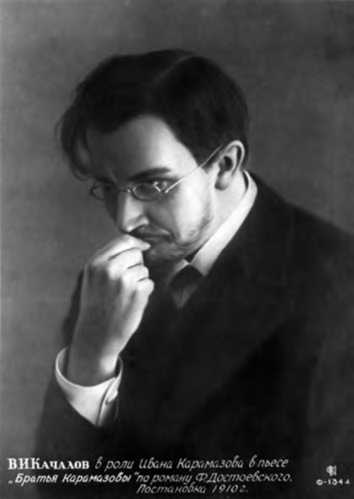

Василий Качалов в роли Ивана Карамазова в спектакле МХТ по отрывкам «Братьев Карамазовых». Реж. В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, 1910 г.

которого Иван с отвращением и ужасом слышит отголоски своих (своих ли?) мыслей.

« Независимый мыслитель» зависит от инфернальных сил. Достоевский всем ходом романной жизни разоблачает и опровергает претензии гордого ума, показывает страшные последствия реализации его идей по насильственному устроению человечества.

«Смирись, гордый человек!» — одна из основных формул писателя-пророка. В смирении ума перед неумопостигаемой Премудростью Божией видит он условие духовного освобождения личности — здесь вновь явлена столь близкая Достоевскому парадоксальность христианских истин.

В произведениях Достоевского показано, насколько сильным может быть не только страдание гордого ума, одержимого ложной идеей, но и мучение горячего сердца, оказавшегося в рабстве у собственных страстей. Писатель психологически точно, используя собственный опыт, описывает, например, игровую зависимость Алексея Ивановича в повести «Игрок». Он показывает повальное поклонение золотому тельцу, страстное подчинение власти денег в романе «Идиот» (особенно в сцене именин Настасьи Филипповны). Современное человечество, говорит в этом романе Лебедев, умный философствующий шут, взявшийся толковать Апокалипсис, «находится при пятом коне, вороном, и всаднике с мерой в руке». «Мера» здесь символизирует корыстные расчеты и выгоды, страсть стяжательства. А затем неизбежно, согласно Книге Откровения, последует «конь блед», коему имя — смерть.

Вне рассуждений Лебедева остался еще один апокалиптический образ — Вавилонской великой блудницы, воцарившейся в мире и демонстрирующей свою власть над ним. Между тем, Достоевский постоянно держит этот образ в фокусе своего внимания. Он показывает, какая поистине смертельная опасность грозит тому, чье сердце порабощено сладострастием, ибо суть его — все та же неутолимая жажда обладания, только не материальными ценностями, а другим человеком. Рогожин одержим этой страстью — и убивает Настасью Филипповну. Версилов в романе «Подросток» разрывается между любовью и ненавистью к вдове Ахмаковой и едва не убивает ее. Митя Карамазов, всецело захваченный страстью к Грушеньке, готов пойти на отцеубийство. Но, по его собственному признанию, в последний момент он был остановлен молитвой матери, а может быть, Ангелом-Хранителем.

В знаменитом мхатовском спектакле «Братья Карамазовы» 1910 г.11 роль Мити Карамазова замечательно сыграл Л. М. Леонидов. Его герой, находившийся в каком-то хаотическом, горячечном состоянии души, в конце первой части спектакля прибегал в поисках Грушеньки к ней домой. Узнав, что она уехала на встречу с человеком, который когда-то предал ее, а вот теперь внезапно появился и позвал, Митя выкрикивал бессильные угрозы и мчался в Мокрое. И вот во второй уже вечер (новаторский спектакль имел «романную протяженность» и шел два вечера), в сцене «В Мокром»,

Леонид Леонидов в роли Дмитрия Карамазова в спектакле МХТ по отрывкам «Братьев Карамазовых». Реж. В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, 1910 г.

зритель наблюдал его внутреннее перерождение. После трагического крещендо предыдущего вечера Митя вдруг… смирялся, стихал. Это был замечательно точный ход, найденный Леонидовым благодаря той внутренней сосредоточенности, которая требовалась от актеров при работе над спектаклем по Достоевскому.

Леонидов вспоминал: «Я уже стою в первой кулисе, слева от публики и жду своего выхода. На сцене Грушенька, Муся-лович — бывший жених Грушеньки, Врублевский. Внимание! Дают занавес! И вот вдруг со мной происходит какое-то перевоплощение. Я увидел Грушеньку, рядом человека, которым когда-то она увлекалась. Но вдруг это чувство опять в ней проснется? Я могу ее потерять. Сердце мое заныло, заплакало. Я стал тих, покорен, в душе, в глазах, в словах — одна покорность, и я тихо вхожу и тихо прошу продолжить беседу и не обращать на меня внимания, одна просьба: „Не прогоняй меня, Грушенька“»12.

Столь неожиданно смирившийся Митя Карамазов на деле оказался победителем: в нем умирал ветхий и рождался новый, призванный Христом, человек. До сих пор он был рабом роковой, бешено ревнивой, поистине карамазовской страсти, эгоистичной и унизительной. И вот настала «высшая» минута, в которой проявились скрытые до сих пор под грубой коростой драгоценные глубины Митиного сердца, проступил образ Божий. Весь размах прежней Митиной страсти вдруг оказался невеликим, жалким перед ширью его любящей души, сумевшей благословить надменных «панов» и Грушенькино счастье с другим. Это был подвиг самоотречения, который поразил и тронул чуткое сердце Грушеньки. В ней тоже рождался новый человек. Митя решился на страдание, и она, по-настоящему полюбив его, была готова до конца его страдание разделить.

А. Н. Бенуа, который, как считал Вл. И. Немирович-Данченко, «по поводу „Ка-рамазовых“ дал замечательную статью»13, писал о Мите в исполнении Леонидова, что он несет всенародно крест жизни и все же, почти раздавленный им, воссылает «самые ликующие осанны»14.

На примере блестяще раскрытого в мхатовском спектакле образа Мити Карамазова можно видеть, что свобода торжествует в добровольном приятии креста. И что свобода возможна только в любви. Раб стал свободным, когда признал свободу другого человека .

Прот. Георгий Флоровский, размышляя о диалектике свободы в творчестве Достоевского, справедливо отметил: «Свобода праведна только через любовь, но и любовь возможна только в свободе, — чрез любовь к свободе ближнего. Несвободная любовь вырождается неминуемо в страсть, оборачивается насилием для любимого и роком для мнящего любить. <…> С пугающей прозорливостью Достоевский изображает эту антиномическую диалектику несвободной любви. И ведь Великий Инквизитор есть, прежде всего, именно жертва любви, несвободной любви к ближнему, не уважающей и не чтущей чужой свободы…»15

Действительно, alter ego Ивана и «лирический герой» его знаменитой философской поэмы16, презирая людей, но при этом якобы «любя» их гораздо больше Христа, планирует устроить им беззаботное и бездумное существование. Но за это люди должны отдать ему свою свободу, груз которой, по мнению Инквизитора, для «этих слабосильных бунтовщиков» невыносим. Инквизитор предрекает, что когда-нибудь они придут к новым хозяевам жизни и скажут: «Лучше поработите нас, но накормите нас».

Хлебу небесных истин, высоким идеалам люди предпочтут хлеб земной — внешнее благополучие и комфорт, удовольствия и обывательскую сытость. Между прочим, на наших глазах наступает время, когда в масштабах целого мира последователи и единомышленники Инквизитора, творцы нового мирового порядка, стремятся установить тотальный контроль едва ли не над всеми продовольственными, финансовыми и энергическими ресурсами («хлебы»). Они используют в своих интересах и целях «чудеса» научно-технического прогресса, чтобы окончательно утвердить свой «авторитет», свою власть над миром . (Тем самым они, как признается Великий инквизитор, принимают те самые три искушения «могучего и умного духа, духа разрушения и небытия», которые отверг Христос в пустыне.) Не забудем, в чем состоит их тайна: «Или я не знаю, с Кем говорю?.. слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! »

Что же готовы предложить они людям — этим «жалким слабосильным» существам? Как предрекал писатель, человечеству будут «дарованы»: мир как «бесспорный общий муравейник», жизнь как детская игра и якобы гуманное дозволение любого греха17: «О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволяем грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя… Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами или любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию… Самые мучительные тайны их совести — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных мук решения личного и свободного» (14, 236).

«Свобода греха» презрительно предоставлена людям как «бонус» за послушание и отказ от истинной свободы и от совести. «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградою небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они».

Монография А. В. Маркидонова «Богословие и культура», изданная в СПбДА в 2022 г.

Таким образом, людей «освободили» от борьбы с грехом, чтобы сделать рабами греха. «Освободили» от несения креста, чтобы отнять вечность. Свобода предполагает ответственность. Людей «освободили» от ответственности, чтобы лишить свободы. «Мировая гармония» инквизиторов основана не на «слезинке», а на сатанинском обмане 18 .

Ф. М. Достоевский, как можно видеть, являлся убежденным противником безбожного, а значит, ложного гуманизма, ведущего человечество в духовное рабство , что ставит под сомнение вывод К. Н. Леонтьева о «розовом христианстве» писателя.

О. Георгий Флоровский зорко подметил разницу в самих истоках религиозного мировоззрения русских мыслителей: «Достоевский веровал от любви, не от страха. В этом он так не похож ни на Гоголя, ни на Константина Леонтьева, одинаково стесненных в их духовном опыте каким-то нерасходящимся испугом, почти отчаянием»19.

Не менее интересные и чрезвычайно точные и тонкие наблюдения о сущности расхождений Достоевского и Леонтьева содержатся в монографии А. В. Маркидонова «Богословие и культура», изданной совсем недавно Санкт-Петербургской духовной академией. В главе, посвященной «цветущей сложности» разноречивых установок двух писателей-современников, каждая из которых по-своему отражает опыт Церкви, исследователь отмечает, что для Леонтьева характерно глубокое и строгое размежевание двух миров — земного и небесного; ограниченного человеческого — и трансцендентного, вневременного, Божественного. Это бесспорно так. Но, в представлении Леонтьева, непроницаемость трансцендентного для человеческого мира обусловлена непреложным действием в этом мире природных законов или их аналогов — в том числе в сфере истории или аскетики. Отсюда, по обоснованному выводу ученого, в области антропологического опыта Леонтьев неожиданно обнаруживает склонность к сциентизации, выражающейся в преобладании «„природно-процессуального“ (и по существу, детерминирующего) начала над началом творческим, свободным, „природное“ превосходящим»20.

Совсем иначе, справедливо считает А. В. Маркидонов, обстоит дело у Достоевского: «Он изначально динамичен, даже катастрофичен и загадочно-непредсказуем. Анти-рассудочные, анти-сциентистские инвективы Достоевского21 служат у него реабилитации и торжеству подлинной безусловной свободы. В ней для Достоевского — суть человека; он экзистенциалист: сама природа человеческая осуществляется в свободе и только через нее может достичь своего совершенства — приобрести образ и достоинство личности»22. По мнению исследователя, эмпиризму, психологизму и сциентизму Леонтьева никак не может соответствовать метафизика Достоевского: «Человек у него — существо „экстатическое“, природа его открыта, она не безусловно детерминирована, а точнее, — он имеет способность (как некую судьбу свою) превосходить природу. Выступать за свои границы (переступать) — это и призвание человека, и его трагедия, поскольку эмпирически (и психофизически, и социально) он все-таки связан…»23

Достоевский, как никто другой, понимает и трезво показывает в своем творчестве эту земную связанность. Так, например, в конце своего последнего романа он оставляет открытым вопрос, выдержит ли Митя испытание каторгой — каково, и психологически, и физически, будет ему реально, день за днем, выносить страшную тяжесть несправедливого приговора за несодеянное преступление — «двадцать лет рудничков понюхать». Тот восторг покаяния и готовности пострадать («за него, за дите, и пойду»), который был пережит им в сфере духа, совсем не просто воплотить в трагической земной судьбе.

Писатель и не ищет полноты свободы ни в социальной, ни в политической, ни в психофизической сфере — свобода, убежден он, укорена и по-настоящему возможна лишь в духовной природе человека. «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?» — так еще мудрый Пушкин писал в Каменноостровском цикле, в стихотворении «Из Пиндемонти». А Достоевский следовал за Пушкиным, прослеживал его гениальные мысли, открывал значение его заветов для последующих поколений и его пророческий дар принял в наследство, вместе с даром творческой свободы.

Конечно, существовали и существуют поистине бесценные исследования, основанные на бережной и ответственной работе с текстами писателя. Глубина, сила, напряжение и непрерывное развитие его мысли, работа которой неразрывно связана с работой сердца и воли, взывает к ответному предельному напряжению всех внутренних сил настоящего читателя и настоящего ученого. В этой небольшой статье даны ссылки на исследования именно такого рода.

Но по сей день и у нас, и на Западе наговорено и надумано много такого, по поводу чего вспоминается известная фраза: «Про неправду все написано». И порой хочется пробиться через множество опосредованных суждений, разнообразных, часто противоречащих друг другу «голосов» о Достоевском (отметим, кстати, что в «полифоническом» творчестве самого писателя голоса героев равноправны, но не равно правы! ) — пробиться непосредственно к живому авторскому слову.

Вот почему в конце этой небольшой статьи ее автор решил позволить себе и читателю услышать прямую авторскую речь на заявленную тему. Вернемся к итоговому роману писателя.

В комментариях и пояснениях к «Братьям Карамазовым» Достоевский не раз отмечал, что ответом Ивану и Инквизитору является весь роман, вся его целокупная, вольно текущая жизнь. Головная теория самой этой жизнью и проверяется. В главе «Бунт» Иван, стремясь овладеть душой Алеши и убедить его в своей правоте, незаметно использовал хитрый и безотказный прием: разделяй и властвуй . Он разделил Творца и творение («я Бога принимаю, но мира, Им созданного, принять не могу»); взрослых и детей (те пусть страдают, «они яблоко съели», но почему страдают невинные дети?); он отделил любовь к человеку от уважения к нему, а страдания — от радости. Причем, обосновывая свой бунт против мира и человека, Иван приводит очень сильные примеры издевательств над детьми, их невинных страданий, когда люди и на Востоке, и на Западе, и в России свободно выбирают зло.

В романе, однако, есть немало примеров, когда его персонажи так же свободно выбирают добро24. В его художественном мире, как в жизненной ткани, все переплетено. Оказывается, например, что дети тесно связаны со взрослым миром, взрослыми проблемами (Илюшечка вступается за оскорбленного отца) и в то же время очень много детского во взрослых (в том числе и в самом Иване, который в разговоре с Алешей весело называет себя желторотым мальчишкой).

«Все связано со всем, в одном месте тронешь — в других концах мира отзовется»; «все перед всеми и за всех виноваты». Таковы главные формулы итогового романа.

Между тем, «человек уединяется» ради утверждения своей личной неограниченной свободы — по мнению о. Георгия Флоровского, в этом главная тревога Достоевского. Обособление, уединение, выделение себя в «высший разряд» из человеческой общности — все это относится, прежде всего, к героям-идеологам, которые оказываются в зависимости от собственного гордого и самолюбивого «Я», в плену у своеволия . Писатель стремится освободить человека из-под власти «отвлеченных начал»25 и, как пишет о. Георгий, «вернуть человека к цельности, к цельной жизни», без которой (очередной парадокс) не может быть истинной личной свободы.

«Свобода вполне осуществляется только через любовь и братство — в этом тайна соборности, тайна Церкви как братства и любви во Христе…»26 Поэтому для понимания проблемы свободы особенно важен голос Церкви. В романе он звучит в размышлениях старца Зосимы, прототипом которого исследователи называют оптинского старца прп. Амвросия, прп. Зосиму (Верховского) и свт. Тихона Задонского.

Прислушаемся к этим мыслям. Вот некоторые из них: «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что мы видим в свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство. Ибо мир говорит: „Имеешь потребности, а потому насыщай их. Не бойся насыщать их, но даже приумножай“, — вот нынешнее учение мира. В этом видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей?

Владимир Готовцев в роли Алеши Карамазова в спектакле МХТ по отрывкам «Братьев Карамазовых». Реж. В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, 1910 г.

У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали.

Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу как приумножение и скорое насыщение потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства…» (14, 284).

Но как же быть? Что следует противопоставить соблазнам мира и лукаво предлагаемой на каждом шагу ложной свободе? Здесь без опытного духовного наставника и в его лице любящего мудрого отца не обойтись.

Достоевский в своем последнем романе разрабатывал важнейший вопрос об исключительном значении старчества на Руси и пытался дать на него ответ: «Итак, что такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю» (поскольку, добавим мы, старцу в его духовном опыте, в молитве открывается воля Божия). Добровольно вручая себя духовному руководству старца, как отмечает писатель, человек проходит трудную школу жизни, «в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы наконец достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнув участи тех, кто всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли» (14, 285). Снова христианская мысль оказывается на острие парадоксов: совершенная свобода достигается послушанием; через отречение от себя человек обретает себя. Вот, по словам старца Зосимы, «путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божьей , свободы духа , а с нею и веселья духовного !» (14, 285).

Быть веселым — этимологически означает «быть в силах ». Действительно, всем старцам — и тем, о которых автору этой статьи приводилось читать и слышать, и тем, которых посчастливилось видеть, — присуща какая-то особая веселость. Наверное, это веселость победителей. В труднейшей духовной брани уже одержана ими существенная победа над духами злобы поднебесной, во многом достигнута свобода от греха. Все они — воины Христовы, передовой отряд нашей земной воинствующей Церкви. Но одновременно они принадлежат уже отчасти и Церкви Небесной, Церкви торжествующей — во всяком случае, они ее свидетели. В их веселости — несомненное напоминание о победе Христа над адом и смертью. Поэтому веселость наших старцев по сути своей Пасхальная.

Алеша Карамазов в главе «Кана Галилейская» получил от своего старца посмертный урок смирения и радости во Христе. Приведем изумительно красивое место романа, словно пронизанное духовными энергиями: «Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами <…>. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным“. Простить хотелось ему всех и за все просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят“, — прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в душе его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом…» (14, 328).

Подведем некоторые итоги. Русская философская мысль, в лице Достоевского, одного из главных последователей ее традиций (от древнерусских книжников до славянофилов), одного из ее вдохновителей и гениально смелых разработчиков, с особой силой проявила свое стремление быть погруженной в жизнь , со всеми ее противоречиями, алогизмами, антиномиями, непредсказуемостью, и в то же время универсальностью и целостностью. Русская философская мысль, таким образом, всегда стремилась быть живой. Именно потому она так органично существует и свободно развивается в неразрывной ткани художественного текста (а текст и есть ткань), в переплетенных друг с другом нитях. Экзистенциальный характер русской философии как раз и проявился в том, что в русской культуре наиболее глубокими и самобытными мыслителями всегда были писатели и поэты27, которым свойственно передавать свои философские открытия в образах и символах, а не в понятийной логической форме28. Человеческой логике, не отвергая ее, наши мыслители предпочитают ориентацию на Божественный Логос29. Это в полной мере относится к Достоевскому и философии свободы в его творчестве, столь глубоко разработанной. Оппозиция «свобода / духовное рабство» представлена здесь во всей остроте, многоплановости и диалектике развития. Изначально дарованная Богом, свобода именно поэтому так дорога человеку, так жизненно ему необходима, что заложена в духовной глубине человеческой природы и является условием ее существования.

В то же время в падшей, искаженной природе нашей стремление к свободе и ложное ее понимание нередко оборачивается духовным рабством как на внешнем, социально-политическом, так и на интеллектуальном и психологическом уровнях. Парадоксы рабства самолюбивой самости, своевольной мысли и своенравных страстей сопрягаются в романах писателя с не менее поразительными парадоксами свободы послушания и независимой силы смирения. И все это проходит проверку жизнью и освещается высшей парадоксальностью Евангельских истин. Ведь, в конце концов, не было и не могло быть в человеческой истории и метаистории более свободного и освобождающего поступка, чем слова смиренной Девы «Се, раба Господня»…

Жизнь, воспринимаемая в ее непредсказуемом вольном движении как величайшая ценность, никоим образом не ограничивается, не сковывается Достоевским земными рамками — ее смысл и цель, ее главные ориентиры заложены в мирах иных, в Жизни вечной и в Источнике Жизни. Он пишет: «На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного образа Христова перед нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя понять на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает и уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе» (14, 290–291).

Здесь ключ к пониманию тайны человека и его свободы: она в Боге, в благой Божьей воле.

«Мы познали Истину, и Истина сделала нас свободными».

Список литературы Философия свободы в творчестве Ф. М. Достоевского

- Бенуа А. Художественные письма. Мистерия в русском театре // Речь. 1912. 27 апреля.

- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1992.

- Зеньковский В.В., прот. История русской философии: В 2 т. Т.1. Париж: IMCA-PRESS, 1989.

- Иванова А.А. Философские открытия Ф. М. Достоевского. М.: Наука, 1995.

- Иустин (Попович), прп. Философия и религия Ф. М. Достоевского. Минск, 2007.

- Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: ЮНА, 2002.

- Леонидов Л М. Воспоминания. Статьи. Беседы. Переписка. Записные книжки. М., 1960.

- Маркидонов А.В. Богословие и культура. СПб.: Изд-во СПбДА, 2022.

- Мочульский К.В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995.

- Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. М.; Л., 1936.

- О великом инквизиторе. Достоевский и последующие / Сост., предисл., илл. Ю. И. Селиверстова. М.: Молодая гвардия, 1992.

- Собрание мыслей Ф. М. Достоевского / Сост. и авт. предисл. М. А. Фырин. М.: Звонница-МГ, 2003.

- Сокурова О.Б. Слово в истории русской духовности и культуры: монография // История и культура. Вып. 10 (10). СПб., 2013.

- Сокурова О. Б. Сценическая история «Братьев Карамазовых» // Вестник СПбГУ. История. Сер. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 123-132.

- Федорова И. С. Русские мальчики и вековечные вопросы бытия // Русская история и культура. Статьи. Воспоминания. Эссе / Под ред. Ю. К. Руденко. СПб.: Наука, 2007. С. 178-190.

- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

- Эрн В. Борьба за Логос. Опыты философские и критические // Эрн В. Ф. Соч. М.: Правда, 1991. С. 11-297.