Формирование человеческого капитала на региональном уровне

Автор: Бойко Юрий Павлович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Человеческий капитал

Статья в выпуске: 3 (49), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются региональные аспекты формирования человеческого капитала в России. На основе экспертных интервью автор оценивает факторы, благоприятные и неблагоприятные для первоначальных предпосылок развития человеческого капитала в регионах. Он анализирует влияние трудовых конфликтов на уровень противоречий в использовании человеческого капитала. В статье предлагается алгоритм разработки и реализации программ для реализации человеческого капитала на региональном уровне.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347766

IDR: 14347766

Текст научной статьи Формирование человеческого капитала на региональном уровне

Формирование человеческого капитала

на региональном уровне

В создании условий ускоренного экономического развития России особую роль играет человеческий капитал. В текущий период большое значение приобретает его формирование на региональном уровне, поскольку альтернативой является бегство человеческого капитала в мегаполисы и крупные города, прежде всего в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, что усугубляет неравномерность распределения человеческих ресурсов по территории страны и существенно ослабляет экономические возможности регионов.

Под человеческим капиталом принято понимать экономическую категорию, представляющую собой совокупность созидательных способностей, личных качеств и мотивации индивидов, находящихся в их взаимодействии, накапливаемых за счет инвестиций, используемых в национальном хозяйстве в течение определенного периода времени с целью получения будущего дохода и содействующих росту национального богатства. Именно увеличение чело- веческого капитала находится среди главных источников экономического развития, составляя значительную часть благосостояния общества и являясь основополагающим фактором экономического роста страны, поскольку именно он способен обеспечить конкурентоспособность государства в долгосрочной перспективе.

Ускоренное формирование человеческого капитала зависит от внесения инвестиций, которые окупаются за счет увеличения производительности труда, что оправдывает в том числе и повышение заработной платы [1]. Последовательное формирование человеческого капитала и повышение эффективности его использования позволяет существенно усилить конкурентоспособность предприятия и обеспечить его дальнейшее развитие. В основе оценки человеческого капитала лежит дисконтирование будущих доходов от инвестиций в человека.

Человеческий капитал как преимущественно рыночная категория, создающая прибыль, удовлетворяющая частные и общественные потреб- ности, составляет основу человеческого потенциала страны в контексте социально-экономических возможностей общества.

Человеческий потенциал – это отнюдь не объемы производства и не соответствующий уровень дохода, а расширяющийся человеческий выбор, обеспечивающий для каждого непременное решение трех ключевых проблем: а) прожить максимально долгую и здоровую жизнь; б) приобрести и освоить знания и профессиональные возможности; в) иметь постоянный доступ к ресурсам для реализации достойного уровня жизни [2].

Индекс человеческого потенциала страны или региона рассчитывается по трем показателям: ВВП (или ВРП), продолжительность жизни и грамотность взрослого населения.

Е.А. Катайцева отмечает, что человеческий потенциал концентрирует в себе три уровня временных связей и отношений: прошлое, настоящее и будущее. Эти связи являются совокупностью свойств человеческого потенциала, накопленных и реализованных в процессе всей исторической жизнедеятельности людей, которые не только воплощены в генетическом коде человека, но и материализованы в культуре, политике, экономике, науке. В настоящее время человеческий потенциал актуализирует наличные силы, их практическое применение. Направление и характер процессов накопления и реализации данного ресурса в текущий момент времени предопределяют его будущие возможности. В пространственном отношении человеческий потенциал также представлен тремя уровнями: человек, группа лиц, страна. Все уровни, несмотря на функциональные и структурные различия, между собой генетически взаимосвязаны в рамках единой системы социально-экономических отношений [3].

Н.М. Римашевская [4] указывает, что роль населения как носителя интеллектуального потенциала многократно возрастает в постиндустриальных странах, где именно интеллект нации как совокупность интеллектов отдельных личностей становится реальным двигателем и определяющим фактором прогресса. Всякая потеря людских ресурсов России независимо от характера и конкретных причин как в количественном, так и в качественном отношении оказывается не только внутриполитической, но и геополитической проблемой. Эти проблемы дестабилизируют и ослабляют страну, а в экстремальной ситуации могут стать угрозой национальной безопасности [4].

Человеческий капитал может быть очень легко израсходован и даже растрачен так же, как финансовый, но, в отличие от финансового, формируется очень долго, трудом многих поколений. В самом деле, вероятность появления по-настоящему образованных людей выше в семьях образованных родителей, а они, в свою очередь, выросли в семьях образованных людей. Такой путь воспроизводства человеческого капитала существовал в человеческом сообществе всегда, но особенно его роль усилилась в условиях перехода к постиндустриальному обществу, вернее (в современном российском варианте), к обществу с отдельными проявлениями постин-дустриальности.

В постиндустриальном мире, по мнению ряда специалистов, фундаментально меняется сущность и характер государственности, ослабевает региональный контроль и значение территорий, формируется межстрановая сетевая структура отдельных анклавов и их глобальные системы. Национальные государства теряют свою базу, так как бизнес, лишившись заинтересованности в контроле территорий, не хочет направлять на это средства и перемещает основное внимание в оффшорные зоны. В качестве противоположной тенденции растет стремление территорий и наций к самостоятельности, к выделению отдельных черт культурной традиции в рамках воспроизводства человеческого капитала. Поэтому его формирование и осознание, в том числе своей роли и важности на региональном уровне, происходит в условиях противоречия и борьбы указанных и иных тенденций.

Особое значение сегодня имеет формирование человеческого капитала территории, который может быть описан аддитивной формулой основных компонентов, отнесенных к уровню бюджетных ограничений региона. Преодоление вышеуказанных противоречий в тенденциях постиндустриализации и стремления государственно-национальных образований к самостоятельности должно производиться путем определения четких целевых установок (объектов государственного приложения сил) с обоснованием ресурсного обеспечения. Конкретизируя это положение, Л.В.Згонник, например, указывает, что на практике это может быть реализовано посредством создания: 1) механизма государственных гарантий социально-значимых услуг для всех слоев населения; 2) механизма перераспределения доходов регионального бюджета в инновационноинтеллектуальную сферу; 3) перераспределительного механизма попол- нения доходной части федерального, региональных и местных бюджетов за счет налоговых отчислений; 4) механизма государственной селективной миграционной политики; 5) этнополитического регионального механизма в части обеспечения толерантности социума и расширенного воспроизводства социального капитала всех слоев общества [5].

По ее мнению, функционирование человеческого капитала происходит на базе развития системы из шести противоречий, в том числе противоречия между подчинением системы общественной жизнедеятельности процессам воспроизводства человеческого капитала и подчинения процессов реализации человеческого капитала системе общественного воспроизводства [6]. В качестве второго противоречия отмечено расхождение между низкой ценой рабочей силы при росте ее использования и важностью квалифицированной рабочей силы в условиях современных технологий. Далее выделено противоречие воспроизводства социального капитала, в частности между традиционными и революционно привнесенными институтами. Четвертое противоречие определено между необходимостью трансформации механизма первичного распределения ресурсов в пользу сферы знаний, значением инновационного развития и усилением отчуждения умственного труда. Пятое противоречие существует между экономической и социальной составляющей интересов субъектов человеческого капитала, разрешение которого усложняется наличием интересов работодателя в присвоении разницы между субъектно-стоимостной оценкой человеческого капитала и необходимыми затратами на его воспро- изводство. Последнее из выделенных противоречий существует между интересами труда и капитала, которые носят пролонгируемый характер минимизации эффективности использования человеческого капитала.

Вероятно, для анализа ситуации на региональном уровне необходимо добавить противоречие между постиндустриальным характером труда в наукоемких производствах и окружающей их многоукладной экономикой, на региональном уровне часто отсталой.

Внимательное изучение вышеуказанных противоречий показывает, что все они являются различными гранями взамодействия между трудом и капиталом, которые не могут не присутствовать в капиталистической формации, пусть даже такой своеобразной, какой она является в современной России. Указанные противоречия создают трудности не только в использовании самого человеческого капитала, но и, в целом, в экономическом развитии страны.

Региональные аспекты формирования человеческого капитала в России весьма сложны и характеризуются рядом особенностей, среди которых можно отметить следующие.

-

1. Неоднородность исходных позиций и достигнутых уровней формирования человеческого капитала. Так, по одному из контролируемых в данной сфере показателю ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) Тюменская область почти вдвое превосходит Тыву. Причинами такого расхождения является привлечение наиболее квалифицированных и образованных работников на высокооплачиваемые места работы по освоению месторождений углеводородного сырья, с одной стороны, и традицион-

- ный образ жизни тувинских животноводов. Это, можно считать, составляет полярные позиции в уровне развития сообщества. Однако вполне понятные причины расхождений в развитии человеческого капитала между регионами не могут послужить оправданием различных возможностей в реализации трудового потенциала и создания собственного вклада в интеллектуальный капитал, являющийся частью человеческого.

-

2. Традиционно самые активные, образованные и умелые люди стремились покинуть свои регионы, переселяясь или временно работая в столичных городах или за границей. Это приводит к некоторому снижению интенсивности действия источников человеческого капитала в регионах, а также к изменению структуры трудовых ресурсов, а значит, и человеческого капитала. Нужно учитывать, что существующая экономика региона и связанные с ним определенные хозяйственные механизмы были построены в расчете на одну структуру человеческого капитала, а реально функционировали в рамках другой, что ничего кроме сложностей принести не может.

-

3. В большинстве регионов программы в области развития человеческого капитала либо просто отсутствуют, либо существуют только на бумаге. Зачастую администрация территории не представляет, как их реализовывать.

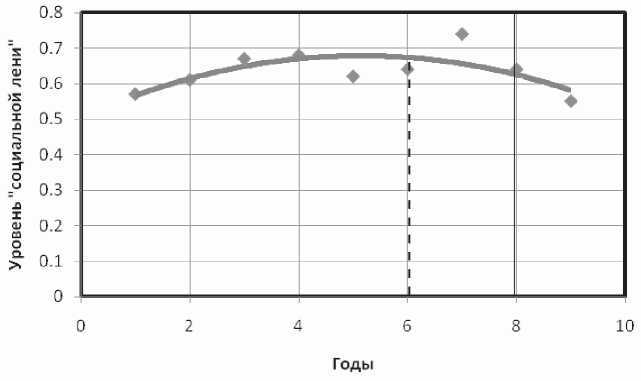

Примечание . Вертикальной пунктирной линией показан текущий момент.

Рис.1. Изменение уровня «социальной лени» по годам

-

4. Для жителей регионов нашей страны, особенно, удаленных или депрессивных, характерна так называемая «социальная лень», характеризующая нежелание предпринимать какие-либо действия для улучшения своего положения. Изменения «социальной лени» во времени показаны на рис.1. Данные получены в результате опроса 127 экспертов, занимающих высокие менеджерские должности или являющихся собственниками в различных отраслях хозяйства страны.

-

5. Исходные предпосылки для формирования человеческого капитала на региональном уровне не совсем благоприятны, поскольку этому вопросу никогда не уделялось должного внимания, а продекларированные программы и мероприятия осуществлялись, по большей части, формально и существенного эффекта не дали.

-

6. В целом по стране не существует общего, полного и достоверного представления о том, каким должен быть человеческий капитал в регионах и какие целевые задачи он призван решать. Формирование человеческого капитала в целевой функции на региональном уровне не производится.

Из этого следует, что в условиях интенсивного экономического соревнования промышленно развитых держав, государств, входящих в БРИК, азиатских «тигров» и других активно развивающихся стран, нельзя упускать из вида возможности даже самые малые или имеющие только отдаленные последствия.

В существующих и, особенно, в ранее принятых учебных установках всех уровней образования отсутствуют эти знания, а западные франчайзинговые программы, несмотря на их внешнюю популярность, пока оказывают весьма малое влияние на реальную деятельность менеджеров, старающихся их освоить.

Из графика на рис. 1 видно, что эксперты указывают на постоянный рост «социальной лени» вплоть до се- годняшнего дня, но прогнозируют ее спад в будущем, надеясь на изменения в социуме, которые эту «социальную лень» и инертность нивелируют.

Состояние и функционирование регионального человеческого капитала, трудности и проблемы, с этим связанные, в существенной мере обусловлены вышеперечисленными обстоятельствами. Соответственно, процесс формирования человеческого капитала не может проводиться абстрактно, без привязки к конкретным условиям и без учета отмеченных факторов. Этот процесс должен осуществляться в несколько этапов.

Первый этап включает аудит имеющегося человеческого капитала в регионе, проведение своего рода мини-переписи возможно выборочного характера. Фиксирующиеся в ходе обычной переписи вопросы, определяющие человеческий и интеллектуальный капитал, по своему наполнению явно недостаточны. В качестве возможного резерва освещается население, проживающее на соседних территориях, а также те, кто может быть привлечен в регион по другим особым признакам.

Второй этап. Выработка целевой установки на формирование регионального профиля человеческого капитала. При этом должны быть определены перспективы функционирования существующих в регионе предприятий и создания новых. Кроме того, выполняется прогнозируемое планирование развития региона, а в итоге должно быть выявлено, когда, кому и в каком виде требуется человеческий капитал.

Третий этап . Формируется общее видение и общие цели развития человеческого капитала в регионе. Они должны быть связаны с экономическим прогрессом региона; причинноследственные взаимосвязи становления системы развития человеческого капитала и экономического прогресса для каждого региона имеют специфику и должны быть выработаны в ходе планирования целевых мероприятий.

Четвертый этап включает составление конкретных планов с выделе- нием сроков и ответственных лиц. Именно на этом этапе происходит разумное и целенаправленное выделение ресурсов под программы развития человеческого капитала, так как ответственные лица сами их определяют и защищают предлагаемые уровни.

Пятый этап представляет собой выявление конкретных противоречий в области использования человеческого капитала в данном регионе и внесение в план соответствующих мероприятий.

Шестой этап рассматривается в качестве мониторинга и контроля осуществляемых на региональном уровне программ развития человеческого капитала в интересах региональной экономики.

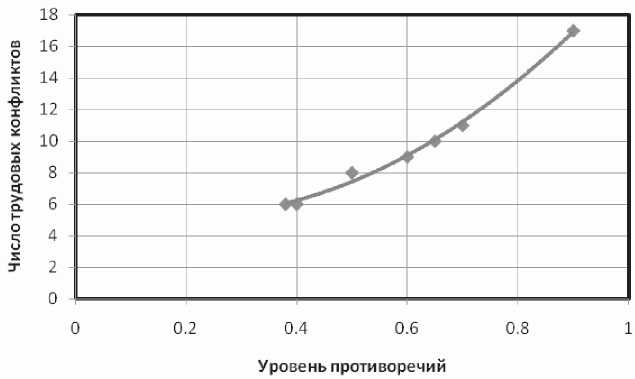

Для того, чтобы показать важность анализа противоречий в использовании человеческого капитала на региональном уровне, было произведено сопоставление трудовых конфликтов как крайних проявлений противоречий между трудом и капиталом. Подобные данные получить достаточно сложно, поэтому в качестве среднего числа трудовых конфликтов принимали данные по федеральным округам с сайта «Институт “Коллективное действие”» [7], а средний уровень определяли за счет опроса 148 экспертов в различных областях России. В числе охваченных опросом регионов были Московская, Рязанская, Тверская, Владимирская, Кировская, Вологодская, Ростовская, Брянская области, Удмуртия, Татария, Приморский край и т.д. Результаты сопоставления представлены на рис. 2.

Легко видеть, что с ростом уровня противоречий скорость нарастания числа трудовых конфликтов увеличивается, угрожая социальными потрясениями. Это означает, что регионы должны принимать самые серьезные

Рис.2. Зависимость числа трудовых конфликтов от уровня противоречий

меры для снижения уровня противоречий, особенно в области развития и использования человеческого капитала, так как в современных условиях это одна из самых чувствительных сфер, касающихся трудовых отношений.

Необходимо подчеркнуть еще один важный фактор. В условиях криминализации общества и экономических отношений, а также развития коррупции человеческий капитал не может функционировать эффективно. В регионах действие данного фактора усугубляется тем, что локальные сообщества характеризуются значительно меньшим числом степеней свободы. Не имея возможности зарабатывать деньги из-за дефицита достойно оплачиваемых рабочих мест, молодые люди либо мигрируют на территории, где это возможно, либо начинают работать на теневой сектор экономики.

Многое зависит в данном случае от региональной элиты. Д. Тойнби и М. Вебер утверждали, как известно, что именно элита определяет вектор направления развития населения. От региональной элиты зависят, в том числе, инвестиции в институциональное обслуживание государственными институтами граждан, включая врачей, преподавателей, ученых, инженеров, т.е. ядро человеческого капитала, что способствует повышению качества их жизни и труда, сохранению в регионе высокого интеллектуального потенциала.

В последнее время многие ученые и политики говорят об актуальности создания конкурентоспособных комфортных условий для специалистов высшей квалификации, необходимых при формировании эффективной инновационной системы и соответствующего сектора экономики. Поскольку повсеместно такие условия в стране с переходной экономикой обеспечить невозможно, речь должна идти о технополисах и технопарках для реализации повышенного качества жизни, обеспечениябезопасности,улучшения ифраструктуры. Комфортные условия при общении ученых и инженеров приводят к появлению синергетических эффектов, усиливающих творческий потенциал научных и инновационных коллективов. Однако планируя и реализуя данные программы, нельзя забывать о том, что в этом случае государство идет на создание локальных искусственных зон, которые решают проблемы обеспечения «островков» модернизируемой экономики, но не общего улучшения человеческого капитала не только страны в целом, а даже и отдельных регионов.

Действительно масштабный эффект могут дать инвестиции в расширение экономической свободы граждан, в развитие гражданского общества. Данное направление инвестиций должно способствовать формированию государственных институтов, стимулирующих рост качества жизни населения, повышению креативности и законопослушности граждан, формированию позитивной и конструктивной идеологии.