Формирование дидактической практики взаимодействия педагогических работников в укреплении здоровья детей посредством цифровой объективации совместных образовательных результатов

Автор: Кийкова Надежда Юрьевна, Исрафилова Лилия Маснавиевна, Уварова Ольга Николаевна, Хажеева Ольга Геннадьевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 2 (51), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современными и доступными материально-техническими, научно-образовательными, информационно-просветительскими средствами, влияющими на формирование представлений и перспектив межличностных взаимоотношений между людьми являются телекоммуникационные, информационно-технические, цифровые средства коммуникации, использующие в качестве ведущего средства объективации обобщенной, интегрированной, межпредметной информации средства образно-смысловой, эмоционально-социальной визуализации, преобразующие совместную практику взаимодействия на уровне цифровой объективации. Практико-ориентированная направленность гуманитаризации интеграционных межличностных отношений между взрослыми работниками посредством цифровой объективации совместных образовательных результатов формирует вариативность дидактической практики взаимодействия в условиях системы повышения квалификации и переподготовки работников системы педагогического образования. Цель исследования. Изучение предпосылок выбора педагогическими работниками содержания и направлений формирования совместной практики дидактического взаимодействия образовательных организаций, семьи и других учреждений в укреплении здоровья детей как условие проектирования и представления совместных метапредметных результатов образования на уровне цифровой объективизации. Методология (материалы и методы). В качестве исследовательских методов использованы аналитический и логический методы, метод эмпирического описания, лингвокультурологический метод, метод вербально-когнитивной объективации ассоциативно-смыслового содержания понятия, метод рациональности в контексте социокультурной ситуации, методы исследования социокультурных событий, методы устойчивого развития. Результаты. В качестве содержания проектирования дидактической практики взаимодействия педагогических работников в укреплении здоровья детей посредством цифровой объективации совместных образовательных результатов предлагается использование представлений о возможностях дифференцированного и интегрированного подхода в выборе содержания дидактической практики в зависимости от ведущего в образовательной организации целеполагающего аспекта сотрудничества: личностного, векторного, многоуровневого. Изучение оснований формирования психологической устойчивости детей к постоянному пребыванию в изменяющейся обновляемой информационной среде в форме укрепления целевых и мотивационных средств, формирующих навыки достижения значимых метапредметных результатов, сохранение представлений обучающихся о системе ценностей средствами виртуального дискурса позволяет проектировать содержание доступного, личностно значимого, совместного образовательного и социокультурного опыта детей и подростков.

Повышение квалификации, дидактическая практика, взаимодействие педагогических работников, формы вузовского обучения, совместные образовательные результаты, цифровая объективация результатов деятельности, проектирование, межпредметные связи, воспитание, обучение, педагогика, психология, социокультурные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/140295027

IDR: 140295027 | УДК: 371.12+37.018.26+371.7

Текст научной статьи Формирование дидактической практики взаимодействия педагогических работников в укреплении здоровья детей посредством цифровой объективации совместных образовательных результатов

Введение. Формирование стиля индивидуального мировосприятия, дополнения и развития педагогическими работниками интеграционной дидактической практики развития общей культуры мышления, общения, укрепляющей здоровье и адаптационные возможности детей и подростков благодаря современным цифровым визуальным, звукотехническим, кинематическим средствам возможно в условиях системы дополнительного профессионального образования, направленного на обеспечение научнопрактических и организационно-методических оснований проектирования образовательных программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов научных, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Система дополнительного профессионального образования обладает значительным опытом переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в области интегрированного (инклюзивного) образования [1; 2; 3; 4; 5]. Образовательными задачами взаимодействия педагогических работников в области проектирования интегрированных образовательных программ, укрепляющих здоровье детей, на основном уровне приняты задачи формирования общих оснований жизнедеятельности человека; на начальном уровне - задачи развития учебных действий; на раннем уровне - задачи поиска целевых индивидуальных ориентиров совместной, практической, социальнонормативной деятельности, обнаруживающей возможные достижения детей в связи с их ограниченными возможностями здоровья, учебными трудностями, особенностями ведущих способов деятельности и отношений с другими людьми. Основными дидактическими принципами, формирующими навыки жизнедеятельности, охраны и укрепления здоровья посредством разных видов практической деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями являются положения, определяющие общую доступность и качество образования:

-

1) значимость основных, готовых правил, норм, законов и закономерностей, укрепляющих посредством взаимодействия слова и наглядности в обучении готовность детей и подростков к освоению навыков познавательной, трудовой и речемыслительной деятельности;

-

2) приоритетность содержания образовательных программ над перспективным дополнительным содержанием информационнообразовательных ресурсов в достижении сфор-мированности разных уровней развития ведущих личностных качеств и потребностей;

-

3) влияние социально-культурной ситуации развития на психофизиологические и эмоционально-волевые основания формирующихся навыков учебной, здоровьесберегающей, функционально-технологической деятельности;

-

4) практико-ориентированная направленность гуманитаризации интеграционных межличностных отношений.

Гуманитарный опыт учреждений образовательной, научно-исследовательской, социокультурной среды посредством доступности известных общезначимых культурологических событий, процессов, явлений, представляющих практику познавательной, трудовой и речемысли- тельной деятельности, открывает новые познавательно-коммуникативные возможности и перспективы личностного развития человека, компенсирует недостаток сформированности результатов учебных действий обучающихся, формирует практику здоровьесберегающей жизнедеятельности.

В условиях интеграции дидактической и социокультурной практики обучающиеся имеют возможность интерпретировать изучаемые события с точки зрения перспективных межличностных, укрепляющих здоровье, социокультурных отношений, формируя личностные представления, опосредованные конкретной, актуальной ситуацией общения и… выраженными стремлениями [6].

Формирование стиля индивидуального мировосприятия дидактической практики в условиях приоритетности содержания образовательных программ, определяет характер дальнейших взаимоотношений, общего благополучия и здоровья [7; 8; 9].

Современными и доступными материальнотехническими, научно-образовательными, информационно-просветительскими средствами, влияющими на формирование представлений и перспектив межличностных взаимоотношений между людьми, являются телекоммуникационные, информационно-технические, цифровые средства коммуникации, использующие в качестве ведущего средства объективации обобщенной, интегрированной, межпредметной информации средства образно-смысловой, эмоционально-социальной визуализации, преобразующие совместную практику взаимодействия на уровне цифровой объективации.

Выбор доступного содержания современных научных знаний, определяющих динамичность развития, с большей степенью будут способствовать укреплению психофизиологических и эмоционально-волевых оснований деятельности.

Социально-гуманитарные перспективы научно-технологического развития в средне- и долгосрочной перспективе предполагают превращение информационно-коммуникативных технологий в значимый фактор повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями; рост влияния информационно-коммуникативных технологий на социальные процессы в обществе, на культурное и психическое развитие человека; изменение характера и способа занятости работ- ников; расширение возможностей применения информационно-коммуникативных технологий в интересах охраны культуры межличностных отношений [10].

Результаты многопрофильной практики актуализации социально-культурного взаимодействия, укрепляющей физическое, психическое, эмоционально-волевое здоровье детей современными средствами эмоционально-социальной визуализации в контексте формирующихся знаний о динамике пространственно-временных, морально-этических, инновационно-исследовательских перспектив развития общества в связи с личностно-значимой предметной определенностью культурно-воспитательного воздействия целесообразно проектировать, формировать и представлять на специальных уровнях взаимодействия: профилактическо-просветительском, деятельностно-избирательном, лич-ностно-корректирующем, межличностном, социокультурном. Практико-ориентированная направленность гуманитаризации интеграционных межличностных отношений формирует вариативность дидактической практики взаимодействия.

Таким образом, цель исследования определяется необходимостью изучения предпосылок выбора педагогическими работниками содержания и направлений формирования совместной практики дидактического взаимодействия образовательных организаций, семьи и других учреждений в укреплении здоровья детей как условие проектирования и представления совместных метапредметных результатов образования на уровне цифровой объективизации.

Методология (материалы и методы). Изучение направлений дидактического взаимодействия, объективизирующего метапредметное содержание образования и интеграционные средства достижения совместных образовательных результатов, посвящено изучению сложной интегрированной системы, поэтому в качестве исследовательских методов использованы аналитический и логический методы, метод эмпирического описания, лингвокультурологический метод, метод вербально-когнитивной объективации ассоциативно-смыслового содержания понятия, метод рациональности в контексте социокультурной ситуации, методы исследования социокультурных событий, методы устойчивого развития [11].

Обзор литературы. В качестве основных важнейших материалов исследования приняты во внимание результаты гуманитарных исследований филологов, лингвистов, психологов, педагогов, культурологов, социологов, посвященных изучению опыта инклюзивного, интеграционного взаимодействия обучающихся, педагогов, родителей и других участников образовательного процесса [12; 13]. Вопросы организации дидактической практики взаимодействия педагогических работников системы инклюзивного образования в научно-методической литературе представлены результатами обсуждения практики применения специальных наглядно-дидактических пособий коррекционно-развивающей направленности; дидактическими основаниями формирования и развития исследовательской деятельности младших школьников [14; 15; 16]. Однако вопросы поиска педагогическими работниками интеграционных средств достижения совместных образовательных результатов, формирующих навыки здоровьесберегающей жизнедеятельности детей с особыми образовательными потребностями, в научно-методической литературе представлены на концептуальном уровне.

Результаты и их описание. Методологическая практика представления содержания виртуального дискурса [17], интегрирующего участие разных групп обучающихся в достижении метапредметных результатов, поддерживает практику формирования готовности обучающихся к повышению субъективно ощущаемого позитивного отношения к жизни, адаптации к перспективной ситуации как более благоприятной, активизации внутреннего диалога, индивидуально-личностной оценки в использовании возможностей учебной и самостоятельной деятельности, изменению значимости и характера содержательных, деятельностных, психолого-педагогических, эмоциональных связей, возможности формирования и развития простых, открытых связей. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников разных образовательных организаций в области проектирования содержания, форм и результатов дидактической практики предполагает формирование представлений о возможностях дифференцированного и интегрированного подхода в выборе содержания интеграционного опыта дидактической практики в зависимости от ведущего в образовательной организации целеполагающего аспекта сотрудничества: личностного, векторного, многоуровневого.

Таблица 1

|

Ведущий целеполагающий аспект сотрудничества |

Личностный |

Векторный |

Многоуровневый |

|

Профилактическо-просветительский уровень культурновоспитательного взаимодействия педагогов и детей |

Мотивационно-поведенческая дифференциация содействует разнообразию в проявлении индивидуально-личностных способностей и качеств, активизирует внутренний диалог, индивидуально-личностную оценку в использовании возможностей учебной деятельности |

||

|

Использование изречений, утверждений, значимых высказываний |

Отражение душевного состояния |

Высказывание рассуждения, обобщения |

|

|

Деятельностно-избирательный уровень культур но - воспитательного взаимодействия педагогов и детей |

Нормативно-мировоззренческая дифференциация способствует формированию упорядоченности, облегчает контроль и устанавливает преемственность в рамках решения определенной задачи, формирует и развивает простые, прямые, открытые связи |

||

|

Обсуждение жизненных принципов, целей и установок, отношения к жизни |

Коллекционирование ка ламбурных высказываний |

Исследование загадочных явлений, противоречий |

|

|

Личностно -корректирующий уровень культурновоспитательного |

Функционально-результативная дифференциация способствует проявлению различий в способах осуществления учебной деятельности, социальной активности, образе жизни, изменению значимости и характера содержательных, деятельностных, психолого-педагогических, эмоциональных связей |

||

|

Ведущий целеполагающий аспект сотрудничества |

Личностный |

Векторный |

Многоуровневый |

|

взаимодействия педагогов и детей |

Сравнение наиболее значимых характеристик личности |

Реинтерпретация значимости личностных переживаний, опыта |

Комментирование темы |

|

Межличностный уровень культурновоспитательного взаимодействия педагогов, родите лей и детей |

Коммуникативно-деятельностная дифференциация увеличивает характер способов взаимодействия, особенностей группового поведения и формирования межличностных отношений, сохраняет представления обучающихся о системе ценностей |

||

|

Обсуждение образа жизни, привычек, хобби |

Подготовка рекомендаций по использованию ресурсов |

Предопределение неопределенных обстоятельств |

|

|

Социокультурный уровень культурновоспитательного взаимодействия педагогов, родите лей и детей |

Социально-культурная дифференциация содействует индивидуальному развитию качеств, способностей в условиях сотрудничества и достижения решения общих задач, изменению характера переживаемых трудностей, укреплению ценностей |

||

|

Аргументирующее цитирование, определение относительной, контекстной, субъективной незавершенности |

Эмоционально-окрашенная визуализация отношения к цитируемым мыслям |

Представление отношения к результатам участия в культурных событиях в разных формах и разными средствами |

|

Таблица 2

Особые метапредметные результаты образования как интеграционные средства, формируемые на специальных уровнях межличностного взаимодействия

|

Ведущий целеполагающий аспект сотрудничества |

Личностный |

Векторный |

Многоуровневый |

|

Профилактическо-просветительский |

Личностная включенность в различные формы деятельности |

Развитие этических и эстетических чувств |

Определение содержания и направленности индивидуальной системы метапредметных понятий |

|

Деятельностноизбирательный |

Заинтересованность в достижении поставленной цели |

Приобщение к участию в социальных практиках |

Потребность в переживании и дополнении опыта, данного посредством наглядных средств визуализации культурно-исторического наследия |

|

Личностно-корректирующий |

Гибкость Выразительность |

Долговременность. Рациональность. Логичность. Уместность |

Дополнение функционально ролевого содержания метапред-метных понятий средствами коммуникативно-познавательной и эмоционально-социальной визуализации |

|

Межличностный |

Неформальное образование |

Особые формы речевого взаимодействия |

Представление совместных результатов переосмысления и реинтерпретации событийных мировоззренческих смыслов средствами цифровой среды |

|

Социокультурный |

Перспективность |

Практика совместной деятельности в условиях ценностного отношения ко всему происходящему |

Мотивированный выбор альтернатив в соответствии со значимой системой социокультурных координат и свойственных ей аксиологических приоритетов |

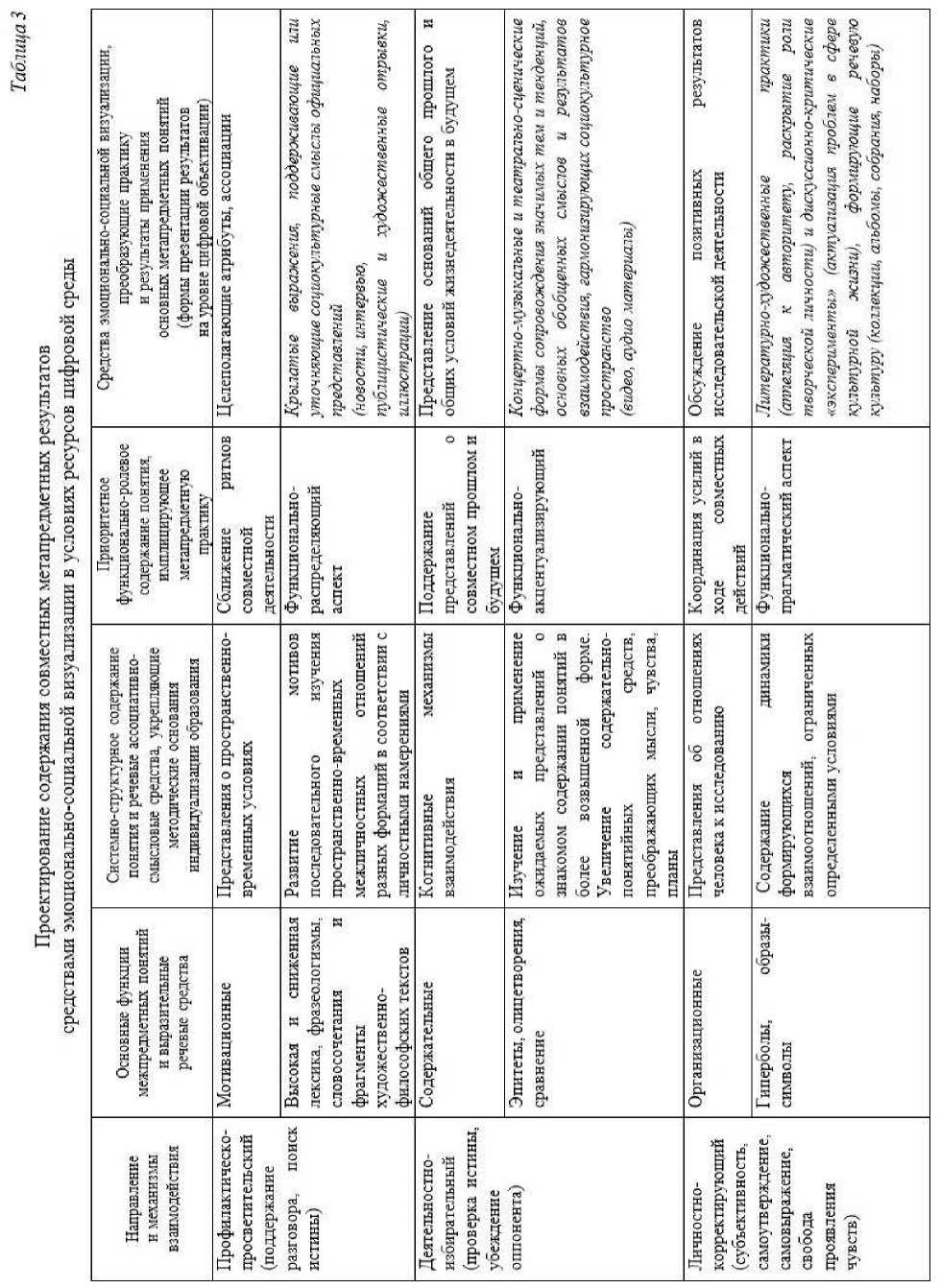

Содержание интеграционного опыта дидактической практики в форме содержания социокультурных практик виртуального дискурса

Продолжение таблицы 3

|

и >а = & 1 S •s М « § a S й I I 0 1 й 9 § Е cd Си • • Я £ & и « о са rd о |

& m E § g 1 2 Я ° я log g M Я &B s Ml nd r 1! |

И и |

1 а 8 а а £ и г |

в <» Q £ Е й § 3 $ SEE 'а 5 ^ Iff я «з S г ^ в |

а g о £ & |

я в о о 11 и 1 § |

Sas & 5 ~ а & & § i s S ад~ >г I’ll |

а ‘ ' S' I 8 Ж п ь г i r J Ч> Г i £ 8 |

a S * 1 Эк гп ^ ° 3--6. 3. и 1 ад = 1 3 * S X? О г |

в 5 $ I ' 3 ¥ з -. ж з Е 5 8 е - >3 ■j с» з 5 * 8 з * * f 5 6 “ * ^ 8 * *8 |

И £ £ |

|||||

|

mi Б и | с 1 sa в |

s rh 5 = 1 |

Я 1 О i в 1 8 |

1 О я Ч S о & |

и я В е & |

U > |

3 а •в 8 “ В : 1 |

Й Я S ? в 1 а |

1 nJ о н е 8 |

||||||||

|

03 ШЛЯ а о а III 5 , И оз г i i i 5 sir |

a оз * Я и 8 6

J В ® я С я |

В & л я я ° $ О я |

ед о $ & я R ш я |

>я о 8 ’ rd 8 ц а |

S « 3 | 3 i 5 5 ’§ Э ! Я й |

L |

1 я ( I н ; | ч М |

8 я tf ® а X § | § 1 8 1 з & а в ° 4 g § ° в а о д а К я g § И Й С О о Я л |

О а И э S 3 Ч 03 в Си 5 м S’ g i & |

|||||||

|

S S v lag |

I ’ 3 г |

I 1 |

03 II а ^ я cd « |

я я о Си О Я 8 о |

3 i а 3 5 г 1 3 5 |

S и >3 ad й = < 4 1 |

о •Я Й hHi 1 ^ Си о с . о Си nd с J о Я Я t |

3 1 |

||||||||

|

t Й И .a Я a ? p |

1 I М 4 |

я & |

я 3 я о Я |

& 3 и -в- |

я >я и S 1 о и |

6 я 8* я |

If * S 5 В п >. |

и Н nd & S м о« о оз О t |

о 1 а о 2 |

с й Е § 8 = |

^ а н ^58 = 5 8 Я оз Я d 1.0 я X >. о |

|||||

Изучение оснований формирования психологической устойчивости детей к постоянному пребыванию в изменяющейся обновляемой информационной среде в форме укрепления целевых и мотивационных средств, формирующих навыки достижения значимых метапредметных результатов, сохранение представлений обучающихся о системе ценностей средствами виртуального дискурса позволяют проектировать содержание интеграционного опыта дидактической практики. Организация выбора педагогическими работниками содержания и направлений формирования совместной практики дидактического взаимодействия образовательных организаций, семьи и других учреждений в укреплении здоровья детей в условиях курсов повышения квалификации возможна в условиях вариативных форм обучения и воспитания.

Тестирование с целью обозначения основных потребностей педагогов в изучении опыта проектирования практики совместной деятельности обеспечит психологическую безопасность личности, поскольку предоставит возможность выбора содержания дополнительного образования в соответствии с индивидуальными потребностями. Исходя из результатов тестирования, исследование задач проектирования практики совместной деятельности на уровне личностного аспекта (изучение содержания дидактической направленности и формирование представлений, влияющих на ее состояние и дальнейшее развитие в личностно-значимой перспективе), векторного аспекта (изучение динамики изменения социокультурной среды в зависимости от личностного участия в социокультурных событиях) или многоуровневого аспекта (исследование влияния противоречивых аспектов социокультурной среды с целью возможностей ее дальнейшего значительного преобразования, дальнейшего общего развития нового типа) позволит педагогам системы интегрированного образования на основе ведущего целеполагающего аспекта сотрудничества детей с другими участниками образования определить соответствующий объем, структуру содержания образования и задачи-результаты, формирующие ценности, убеждения и нормы поведения обучающихся в условиях практического опыта участия обучающихся в учебно-воспитательных дискуссиях виртуального дискурса. Содержание логически взаимообусловленного, взаимосвязанного мате- риала интеграционного опыта на каждом этапе взаимодействия педагогов и детей в условиях использования цифровых ресурсов посредством проектирования индивидуальных метапредмет-ных результатов на специальных уровнях дидактической практики представлено в таблице 1.

Консультация педагогов как форма ранней опережающей ориентации с целью перспективного регулирования основных планов повышения квалификации помогает определить интеграционные средства, поддерживающие устойчивое совместное обучение и развитие обучающихся с разными образовательными потребностями в форме проектных результатов и приемлемых средств, доступных для системы общего и дополнительного образования [10]. Таким образом, дифференциация содержания социокультурных практик придает целостность и непротиворечивость практике воспитывающего обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях использования ресурсов цифрового образования и предполагает организацию педагогами системы общего и дополнительного образования, родителями более современного процесса обучения и воспитания (табл. 2). Интегративное практическое занятие помогает педагогам определить основные функции межпредметных понятий и выразительные речевые средства, конкретизировать системно-структурное содержание понятия и речевые ассоциативно-смысловые средства, укрепляющие методические основания индивидуализации образования.

Таким образом, в компактной, краткой форме возможно объединение содержания предметов культурно-лингвистической, психологопедагогической, коррекционно-развивающей, информационно-технологической и консультационно-просветительской направленности. Интегративное занятие способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности [10].

Круглый стол как форма интегрирования на основе разнородных знаний из различных предметов метапредметных умений (межпредметная практика проектирования содержания совместных практических результатов) предполагает возможность выбора педагогами мета-предметных понятий, способствующих формированию целостной практики взаимодействия обучающихся в условиях урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В связи с соот- ветствующими индивидуальному педагогическому опыту приоритетными направлениями культурно-воспитательного сопровождения детей, значимыми уровнями межличностного взаимодействия педагогами разных предметов и курсов внеурочной деятельности в качестве новых обучающих систем, формирующих практику развития основ учебной деятельности, могут быть избраны различные интеграционные средства, предоставляющие возможности применения и расширения доминирующих смыслов индивидуального развития обучающихся с особыми образовательными потребностями.

По результатам ориентирования педагогов в условиях курсов повышения квалификации «на заранее известный, спланированный, практический, социально значимый результат» (С. В. Абрамова) формирования совместной практики дидактического взаимодействия образовательных организаций, семьи и других учреждений в укреплении здоровья детей выбор педагогами содержания и форм исследовательского практикума обозначит уровни перспективной интеграционной дидактической практики.

Обсуждение. Например, изучая содержание профилактическо-просветительского уровня дидактической практики, педагоги высказывают инициативы, требующие использования мотивационных метапредметных понятий, системноструктурное содержание которых посредством использования высокой или сниженной лексики, фразеологизмов, словосочетаний и фрагментов художественно-философских текстов формирует основополагающие представления обучающихся о пространственно-временных условиях, сближающих ритмы совместной деятельности в соответствии с личностными намерениями.

Деятельностно-избирательный уровень дидактической практики в качестве содержательных метапредметных понятий, дополняемых эпитетами, интерпретируемыми методами олицетворения и сравнения, формирует представления о способах деятельности, укрепляя когнитивные механизмы взаимодействия [12]. Таким образом, поддерживаются знания обучающихся о совместном прошлом и представления о перспективном будущем на основе применения возвышенных форм речи, увеличения содержательно-понятийных средств, которые преображают мысли, чувства, планы.

Личностно-корректирующий уровень дидактической практики благодаря изучению организационных понятий, отражающих опыт применения таких выразительных средств речи, как гиперболизация, конкретизация образов-символов, координирующих усилия разных участников в ходе совместных действий, ограниченных определенными условиями, формирует представления обучающихся о способах и позитивных результатах исследовательской деятельности, содержании динамики формирующихся взаимоотношений, ограниченных условиями индивидуального личностно значимого выбора.

Межличностный уровень дидактической практики формирует многопрофильную практику взаимоотношений в условиях общих методологических подходов и представлений о нравственных нормах и ценностях, которыми пронизаны межличностные отношения в форме общечеловеческих метафор, определяющих диалогическую состоятельность и продуктивность взаимодействия. Результатами объективации системно-структурного содержания понятия в функционально-ролевое, имплицирующее средствами эмоционально-социальной визуализации дальнейшую метапредметную практику, являются диалогическая состоятельность и продуктивность речи обучающихся.

Социокультурный уровень дидактической практики, предполагающий углубление и укрепление межличностных связей на разных функционально-ролевых уровнях восприятия действительности, укрепляется возможностью опоры на интеграционные мета-предметные понятия, смыслы (антонимы, выражения, тексты) философско-публицистической, научно-фантастической направленности с целью реализации намерений или конкретизации дальнейших совместных перспектив. Средства эмоционально-социальной визуализации, преобразующие совместную практику и результаты применения основных понятий, представлены в таблице 3.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что выбор педагогическими работниками содержания образования, ориентированного на описание и объяснение процесса обучения и условий его реализации с точки зрения результатов значимой практики взаимодействия, как реализации потребности в изучении и до- полнении опыта, формирующего индивидуальную этическую, культурно-эстетическую «повседневность» и общественную практику в доступных и открытых формах, практику формирования межличностных отношений, исследовательских, инновационных практик; опыт проектирования нравственного содержания поступков [6; 19] и совместных действий; развитие этических и эстетических чувств формирует практику и опыт самоосуществления и самореализации последовательно, непрерывно в связи со значимыми личностными мотивами и возможностями [20; 21].

Заключение. Результаты проектирования педагогическими работниками вербальнокогнитивной объективизации содержания дидактической практики на уровне представлений о нравственных нормах, ценностях и моральноэтических основаниях взаимоотношений между людьми; представлений об отношении человека к изучению, исследованию, поиску решений приоритетных, фундаментальных, базовых, специальных, индивидуальных задач, преобразуется практика формирования ценностного отношения ребенка к действительности как особому ресурсу реализации способностей и укрепляется становление здоровой, эстетически развитой, творчески активной личности ребенка при обязательном индивидуальноориентированном… сопровождении взрослым, создающим условия для свободной творческой деятельности ребенка и активизирующим его внутренние ресурсы. Представленные на уровне цифровой объективации результаты обозначают практическое содержание деятельности, приемлемые формы самореализации, значительные результаты совершенствования способов и средств межличностного взаимодействия.

Список литературы Формирование дидактической практики взаимодействия педагогических работников в укреплении здоровья детей посредством цифровой объективации совместных образовательных результатов

- Васильев, Н. Дидактические пособия для развития детей с ОВЗ / Н. Васильев, И. Н. Филинберг, В. В. Васильева. - Текст : непосредственный // Социальное развитие современного российского общества: достижения, проблемы, перспективы. - 2020. - № 12. - С. 131-134.

- Васильева, В. С. Работа в группах комбинированной направленности с детьми с тяжелыми нарушениями речи / В. С. Васильева, Л. М. Исрафилова, И. Ю. Федорова. - Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2020. - 95 с.

- Селезнева, Л. В. Ценностные ориентиры в системе дополнительного профессионального образования / Л. В. Селезнева, И. А. Тортуно-ва. - Текст : непосредственный // Гуманитарные науки. - 2020. - № 4 (52). - С. 69-76.

- Селиванова, Е. А. Развитие представлений о цифровом этикете у современного педагога как фактора готовности к обмену знаниями в виртуальной среде / Е. А. Селиванова. - Текст : непосредственный // Казанский педагогический журнал. - 2021. - № 5 (148). - С. 74-81.

- Скрипова, Н. Е. Основания отбора содержания повышения квалификации педагогов в условиях цифровизации / Н. Е. Скрипова. -Текст : непосредственный // Казанский педагогический журнал. - 2021. - № 3 (146). -С.35-42.

- Чивилев, А. А. Межличностная коммуникация как объект исследования культурологии / A. А. Чивилев. - Текст : непосредственный // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. - 2015. - № 3 (43). -С. 46-49.

- Чистоусов, В. А. Непрерывное профессиональное образование: проблемы трансформации педагогических систем / В. А. Чистоусов, Л. А. Казанцева. - Текст : непосредственный // Непрерывное профессиональное образование как фактор устойчивого развития инновационной экономики : материалы 11 -й Международной научно-практической конференции. В 2 книгах, Казань, 31 мая 2017 года / под общей редакцией Е. А. Корчагина, Р. С. Сафина. - Казань : Общество с ограниченной ответственностью «Ре-дакционно-издательский центр «Школа», 2017. - С. 402-406.

- Чистякова, С. Н. Основные тенденции развития образования в условиях социально-экономических изменений в обществе / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев. - Текст : непосредственный // Платформа-навигатор: развитие карьеры. - 2019. - № 3. - С. 3.

- Читалин, Н. А. Фундаментальное образование как фактор интеллектуальной и информационной безопасности / Н. А. Читалин, B. С. Щербаков, И. Г. Голышев. - Текст : непосредственный // Вестник НЦБЖД. - 2010. -№ 3.- С. 70-78.

- Сластенин, В. А. Педагогика / В. А. Сла-стенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2002. -576 с. - Текст : непосредственный.

- Уварова, О. Н. Инклюзия как тенденция развития современного образования и ее проблемы / О. Н. Уварова. - Текст : непосредственный // Современное образовательное пространство: психологическое благополучие и культура безопасности : сборник докладов межрегиональной конференции с международным участием, 2017. - С. 129-132.

- Куликова, Л. И. Роль и возможности наглядно-дидактических пособий в коррекции и развитии речи детей дошкольного возраста / Л. И. Куликова. - Текст : непосредственный // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. - 2019. - № 1 (16). - С. 61-66.

- Левченко, М. А. Живая музыка как инструмент актуализации фольклорных традиций в современном образовательном процессе / М. А. Левченко. - Текст : непосредственный // IX Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве : память культуры и культура памяти» : сборник материалов междунар. науч. конф. Челябинск, 26 февр. - 2 марта 2020 г. / М-во культуры Челяб. обл., М-во образования и науки Челяб. обл., Челяб. гос. ин-т культуры, Юж.-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Челяб. гос. ун-т, Челяб. гос. Центр нар. творчества; сост. Л. Н. Лазарева. - Челябинск : ЧГИК, 2020. -416 с.

- Гормакова, В. В. Дидактические возможности формирования и развития исследовательской деятельности младших школьников / В. В. Гормакова. - Текст : непосредственный // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. - 2018. - Т. 4 (70), № 4. - С. 10-15.

- Горячева, Е. Д. Крылатые выражения в фразеологической системе языка: структурно-семантический аспект / Е. Д. Горячева. -Текст : непосредственный // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. - 2016. -№ 1(172). - С. 26-31.

- Лутовинова, О. В. Языковая картина виртуального мира. Проблема концептуализации / О. В. Лутовинова. - Текст : непосредственный // Вопросы когнитивной лингвистики. - 2009. - № 3. - С. 21-29.

- Корниенко, Т. В. Профильное обучение школьников средствами медиаобразования: монография / Т. В. Корниенко, А. А. Потапов, Т. Н. Петрова. - Санкт-Петербург : Наукоемкие технологии, 2020. - 161 с. - Текст : непосредственный.

- Григорьева, В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты : монография / В. С. Григорьева. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 288 с. - Текст : непосредственный.

- Кузнецов, В. М. Предпочтения и факторы выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школах Челябинской области / В. М. Кузнецов, К. С. Панова, С. Н. Трошков. -Текст : электронный // Проблемы культурного образования : сборник научных и учебно-методических трудов (ежегодник). Вып. 17 / Мин. обр. и науки Челяб. обл.; Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ. ; отв. ред. В. М. Кузнецов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 3,16 Мб). - Челябинск : ЧИППКРО, 2021. - С. 183.

- Максимова, А. С. Использование видео для изучения социального взаимодействия / А. С. Максимова. - Текст : непосредственный // Социологическое обозрение. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 91-121.

- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.03.2022). - Текст : электронный.