Формирование функциональной грамотности учащихся при решении задач по углубленному курсу биологии

Автор: Н.А. Степанчук, Н.И. Прилипко

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Формирование функциональной грамотности

Статья в выпуске: 3 (65), 2021 года.

Бесплатный доступ

Предложена технология формирования функциональной грамотности учащихся при изучении курса биологии на углубленном уровне. Приведен пример авторской практико-ориентированной задачи, развертываемой в виде тематических заданий по разделу популяционной генетики.

Функциональная грамотность, педагогические характеристики задачи, теоретическое введение к задаче, история проблемы, ступенчатое развертывание задачи в виде системы заданий, критерии оценивания и ответы.

Короткий адрес: https://sciup.org/14120405

IDR: 14120405

Текст статьи Формирование функциональной грамотности учащихся при решении задач по углубленному курсу биологии

Понимая значимость формирования функциональной грамотности учащихся в контексте цели Национального проекта «Образование» о вхождении к 2024 году России в десятку лучших мировых образовательных систем по качеству общего образования, мы разрабатываем «задач-ную технологию» (В.В. Сериков) решения этой проблемы на примере изучения курса биологии.

Ранее нами уже опубликовано описание технологии формирования функциональной грамотности учащихся в ходе решения практико-ориентированной задачи, развертываемой в виде темати-ческихзаданийпоразделу«Генетикаиселекция»1.

Настоящая публикация продолжает знакомить читателей с примерами авторских материалов в виде генетических задач, требующих использования закономерностей популяционной генетики.

Таким примером является задача «Открытие Херрика».

Педагогические характеристики задачи

Содержание задачи посвящено закономерностям популяционной генетики. Задачу можно использовать при углубленном изучении биологии в качестве задания формирующего и контролирующего типов. Задача ориентирована на содействие учащимся в овладении компетенциями, обеспечивающими параметры:

читательской грамотности учащихся

– находить неявную, скрытую информацию в тексте;

– переходить от одного вида информации к другому (от таблицы к тексту);

– проводить смысловой анализ текста;

– давать развернутый ответ на вопрос в свободной форме;

– находить достоверные сведения в разных типах информационных источников (карта, таблица), делать выводы на основании полученной информации;

естественно-научной грамотности учащихся

– характеризовать признаки серповидно-клеточной анемии как одной из форм гемоглобинопатий;

– указывать ареал и особенности распространения серповидно-клеточной анемии на территории Земли;

– определять тип мутаций, порождающих возникновение аномального гемоглобина HbS;

математической грамотности учащихся

– устанавливать логические взаимосвязи на основе использования математического аппарата анализа данных.

Теоретическое введение к задаче

Серповидно-клеточная анемия – одна из форм гемоглобинопатий. Это наследственное заболевание человека, при котором эритроциты, отдавая кислород, принимают причудливую удлиненную форму, напоминающую серп. В норме эритроциты, отдавая кислород, изменяют только цвет, но сохраняют свою форму. При серповидно-клеточной анемии аномальный гемоглобин (HbS), отдавая кислород, становится менее растворимым, чем нормальный гемоглобин (HbА), и превращается в плотный гель, что и вызывает деформацию эритроцитов.

Серповидно-клеточная анемия определяется аномальным строением гемоглобина (HbS), что является результатом мутации. В структуре гемоглобина происходит замена одной аминокислоты, а именно заменой в β-цепи в 6-м положении глутаминовой кислоты на валин.

Серповидно-клеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием на уровне фенотипа). У носителей гетерозиготных (AS) по гену серповидноклеточной анемии в эритроцитах присутствуют примерно в равных количествах гемоглобин (HbА) и гемоглобин (HbS), то есть наблюдается кодоминирование.

Гетерозиготные носители аллеля S (АS) в обычных условиях клинически здоровы. Но симптомы могут проявиться при гипоксии (например, в горах).

У гомозигот (SS) по гену серповидно-клеточной анемии в крови имеются только эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело. У гомозигот с раннего детства развиваются расстройства кровообращения. В их основе лежит полимеризация молекул гемоглобина, сильное изменение формы эритроцитов и гемолиз.

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной способностью к переносу кислорода, поэтому у больных с серповидно-клеточной анемией повышено разрушение эритроцитов в селезенке, укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической гипоксии (кислородной недостаточности).

Серповидно-клеточная анемия широко распространена в отдельных регионах Африки, в южных районах Индии. В Южной и Северной Америке это заболевание чаще характерно для выходцев из Африки.

Серповидно-клеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причем больные серповидно-клеточной ане- мией обладают повышенной (хотя и не абсолютной) врожденной устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия.

Серповидные эритроциты этих больных также не поддаются заражению малярийным плазмодием в пробирке. Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители, которые анемией не болеют (преимущество гетерозигот), что объясняет высокую частоту этого аллеля в африканских популяциях.

История проблемы

Серповидно-клеточная анемия – заболевание, открытое в 1910 году. Впервые серповидную форму эритроцитов описал американский терапевт Дж. Херрик в 1919 году. В 1949 г. американский химик Л. Полинг показал, что болезнь вызывается наличием в таких эритроцитах дефектного гемоглобина. Поскольку молекула гемоглобина взрослого человека состоит из четырех белковых цепей (двух альфа-цепей и двух бета-цепей), был сделан вывод, что серповидно-клеточная анемия представляет собой «молекулярную болезнь»1.

Ступенчатое развертывание задачи в виде системы заданий

Задание 1. Следствием, какого типа мутаций является возникновение аномального гемоглобина – HbS: 1. Хромосомной. 2. Соматической. 3. Генной. 4. Геномной.

Задание 2. В 1956 г. А. Аллисон определил в одном из округов Танзании следующие частоты генотипических классов в выборках из 654 взрослых и 287 детей (табл. 1).

Таблица 1. Частота встречаемости в популяции человека (Танзания) трех генотипических классов (взрослые, дети), различающихся по формам гемоглобина (по A. Allison,1956)

|

Частота генотипов |

Генотипические классы |

||

|

АА |

АS |

SS |

|

|

Взрослые |

0,612 |

0,381 |

0,007 |

|

Дети |

0,659 |

0,310 |

0.031 |

Используя данные из таблицы 1, опишите:

– закономерности выживаемости трех генотипических классов в ходе постнатального развития;

– оцените относительную приспособленность особей трех генотипических групп. Для этого соотнесите генотипические частоты взрослых к таковым у детей.

Задание 3.

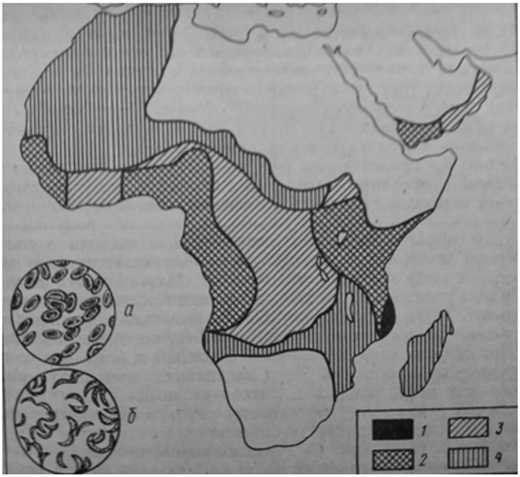

Используя рисунок 1, опишите особенности

Формирование функциональной грамотности распространения серповидно-клеточной анемии по территории Африки. Обратите внимание на географическое положение территорий с разной частотой распространения заболевания, их климатические условия и проч.

Рис 1. Частоты в африканских популяциях человека мутантного аллеля HbS, обусловливающего в гомозиготном состоянии серповидно-клеточную анемию:

а, б – эритроциты здоровых и больных людей;

частоты аллелей HbS (%): 1 – 15–20; 2 – 10–15; 3 – 5–10; 4 – менее 5.

Задание 4.

Какова вероятность рождения детей, неустойчивых к малярии в семье, где оба родителя устойчивы к этому заболеванию?

Задание 5.

В Нигерии частота серповидно-клеточной анемии достигает 20%. Рассчитайте частоту нормального и мутантного аллеля гена, определяющего разные формы гемоглобина.

Задание 6.

Туристам, посещающим Африку, можно рекомендовать избегать отдыха в районах с широким распространением серповидно-клеточной анемии. Объясните, почему?

Критерии оценивания и ответы

Задание 1.

Деятельность : определение понятий. Ответ: 3.

Балл: 1.

Задание 2.

Деятельность : перевод одного вида информации в другую.

Ответ : данные таблицы указывают на повышенную смертность в ходе постнатального развития рецессивных гомозигот (SS) и относительно высокую выживаемость гетерозигот (АS) (1 балл).

Уровень относительной приспособленности генотипических классов: АА – 0,929, АS – 1,228, SS – 0,242; максимальная приспособленность у гетерозигот, минимальная – у рецессивных гомозигот (1 балл).

Критерии оценивания:

– описаны все значимые элементы таблицы, не допущены ошибки – 2 балла;

– описан только один элемент таблицы, не допущены ошибки или описаны все значимые элементы таблицы, но допущены ошибки – 1 балл;

– ответ неверный – 0 баллов.

Задание 3.

Деятельность : конструирование развернутого ответа на вопрос в свободной форме.

Ответ : серповидно-клеточная анемия имеет разную встречаемость на территории Африки от единичных случаев до 20% и более.

В экваториальной Африке частота аномального аллеля высока и составляет 10–40%.

На южном и северном побережьях Африки распространение понижается до 1–2%.

Максимальное распространение анемии на юго-западном побережье Атлантического океана и на восточном Индийского океана. Это совпадает с зоной тропических лесов, где высокие влажность и температура – благоприятные условия для обитания малярийных комаров. Распространение серповидно-клеточной анемии зависит от малярии, Там, где есть малярия, частота аномального аллеля HbS возрастает.

Критерии оценивания:

– полно охарактеризовано распространение заболевания, указаны причины – 3 балла;

– полно охарактеризовано распространение заболевания, не указаны причины – 2 балла;

– неполно охарактеризовано распространение заболевания и не указаны причины – 1 балл;

– ответ неверный – 0 баллов.

Задание 4.

Деятельность : формулирование выводов и заключений на основе точной информации из текста.

Ответ : Нормальный гемоглобин – А. Аномальный гемоглобин – S. Устойчивость к малярии – АS. Нормальный гемоглобин – АА. Серповидно-клеточная анемия – SS.

Схема решения задачи

АS АS

Р ♀ устойчива х ♂ устойчив

G А и S А и S

F АА – нормальный гемоглобин

2 АS – устойчив к малярии

SS – серповидно– клеточная анемия

Вывод: вероятность рождения детей, неустойчивых к малярии – 25%.

Критерии оценивания:

– приведены фенотипы и генотипы родителей и детей, правильно указаны гаметы, определено соотношение фенотипов потомков, дан правильный ответ на вопрос – 3 балла;

– приведены фенотипы и генотипы родителей и детей, правильно указаны гаметы, нет вывода – 2 балла;

– приведены фенотипы и генотипы родителей и детей, не указаны или указаны неверно типы гамет и соотношение фенотипов потомков, нет вывода – 1 балл;

– задача решена неверно – 0 баллов.

Задание 5.

Деятельность : установление логических взаимосвязей на основе использования математического аппарата анализа данных.

Ответ:

Нормальный гемоглобин – А

Аномальный гемоглобин – S

Устойчивость у малярии – АS

Нормальный гемоглобин – АА Серповидно-клеточная анемия – SS Частота анемии – 20%

Использование уравнения Харди-Вайнберга

P2 AA : 2pqAS : q2 SS = (p + q)2

Частота анемии q2(SS) = 0,2 → Частота q(S) = √0,2 = 0,447 Частота р(А) = 1 – 0,447 = 0,553 Частота р2 АА=0,306 Частота рq (АS) = 2 ∙ 0,447 ∙ 0,553 = 0,494

Вывод : частота нормального аллеля гена Hb А = 0,553; частота мутантного аллеля гена HbS = 0,447

Критерии оценивания:

– правило оформления задачи соответствует требованиям, задача решена, есть ответы на вопросы – 3 балла;

– правило оформления задачи соответствует требованиям, задача решена, нет ответа на вопросы или задача решена, есть ответы на вопросы, но допущены биологические ошибки – 2 балла;

– правило оформления задачи соответствует требованиям, но задача решена не полностью – 1 балл;

– ответ неверный – 0 баллов.

Задание 6.

Деятельность : смысловой анализ текста.

Ответ. Поскольку серповидно-клеточная анемия – наследственное заболевание, то заразиться им невозможно. Однако ограничение связано с тем, что в районах, где данная патология имеет широкое распространение, широко распространена и малярия. С учетом того, что люди с нормальной формой эритроцитов более восприимчивы к малярии, то им следует с осторожностью посещать районы, где широко распространена серповидно-клеточная анемия.

Критерии оценивания:

– дано полное обоснование того, что сам факт наличия серповидно-клеточной анемии не является ограничителем, а также показана связь с коррелятивной зависимостью частоты случаев серповидно-клеточной анемии и распространением малярии, а также даны указания на особенности форм эритроцитов и восприимчивостью к малярии. Ответ не содержит биологические ошибки – 3 балла;

– дано полное обоснование того, что сам факт наличия серповидно-клеточной анемии не является ограничителем, а также показана связь с коррелятивной зависимостью частоты случаев серповидно-клеточной анемии и распространением малярии. Нет указания на связь формы эритроцитов и восприимчивостью к малярии. Ответ не содержит биологических ошибок – 2 балла;

– показана только коррелятивная зависимость частоты случаев серповидно-клеточной анемии и распространением малярии. Ответ не содержит биологических ошибок – 1 балл;

– ответ дан неверный – 0 баллов.