Формирование коллаборативной переводческой компетенции

Автор: Алексеева Лариса Михайловна, Мишланова Светлана Леонидовна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Переводоведение

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одной из инновационных категорий современной переводческой лингводидактики - коллаборативной переводческой компетенции. Обобщаются результаты проведенного проекта коллаборативного перевода методом краудсорсинга. Проводится сопоставление индивидуального и коллаборативного видов перевода и выявляются преимущества последнего. Обосновывается эффективность формирования коллаборативной переводческой компетенции.

Коллаборативный перевод, коллаборативная переводческая компетенция, краудсорсинг, групповая рефлексивная деятельность, сетевой принцип, картирование коллективного когнитивного действия

Короткий адрес: https://sciup.org/147229778

IDR: 147229778 | УДК: 81-13

Текст научной статьи Формирование коллаборативной переводческой компетенции

Формирование понятия коллаборативной переводческой компетенции (КПК), обусловленного целью и задачами коллаборативного перевода (КП), происходит благодаря стремительному развитию методологии переводческой лингводидактики как одной из наиболее молодых гуманитарных наук , нацеленной на изучение необходимого интеллектуального обеспечения переводческой деятельности, а также на отбор и использование нужных для этих целей средств. Как отмечают исследователи, современная методология гуманитарных исследований во многом изменилась. Так, в XIX в. развитие методологии было направлено на предмет производства знания , в ХХ в. методология была ориентирована на средства производства знания, а в XXI в. методологические исследования концентрируются вокруг проблемы субъекта производства знания, осуществляющего процесс познания и управляющего средствами производства, испытывая при этом риски, связанные с собственной деятельностью [Малинецкий, Маненков, Митин, Шишов, электр. ресурс] . Авторы выражают мысль о том, что методология начавшегося столетия будет связана с самим творцом знания, то есть с отдельным человеком, коллективами или обществом в целом.

С учетом этого большую актуальность приобретают проблемы изучения коллективного сознания и его продуктов. Особое значение данная проблема приобретает в гуманитарных науках. По мнению ряда исследователей, «в настоящее время коллективная рефлексия, анализ опыта совместной деятельности и другие подобные феномены становятся одними из ключевых условий достижения высокой результативности работы команд и конкурентоспособности организаций в целом» [Журавлев, Нестик, 2012, с. 27].

Подобные суждения, обусловленные вызовами времени, нашли отражение в изменении содержания конкретных наук, включая переводческую лингводидактику. В данной науке изменения коснулись ряда процессов: модификации стратегии и тактики перевода, связанных с преодолением языковой изоляции, переосмысления понятия переводящей личности, а также переориентации цели перевода. Данные изменения, в свою очередь, способствовали переходу к практико-ориентированным, человеко-центричным моделям переводческой деятельности, но главным образом разработке инновационных образовательных программ обучения переводу нового поколения, связанных с компьютерными технологиями.

Социальные изменения в современном обществе предполагают развитие новых форм компетенций с учетом эффективности человеческого потенциала [Генисаретский, электр. ресурс]. Современная переводческая лингводидактика проделала большой путь навстречу запросам общества. На смену традиционной методике обучения переводу, действующей в пределах функций языка, постепенно приходит, в технологическом отношении более эффективная, методика краудсорсинга, разработанная по принципу «мудрой толпы» [Шуровьески, 2007], самостоятельно задающая параметры продукта переводящей деятельности.

Цель проводимого нами исследования связана с анализом и обобщением результатов проекта КП, осуществленного методом краудсорсинга, значение которого мы видим в возможности формирования новой коллаборативной переводческой компетенции, нацеленной на повышение качества переводческого процесса и снижение затрат в области средств производства продукта как со стороны преподавателя, так и студентов.

Основная часть

Несмотря на большое количество еще не адаптированной в современной методике переводческой лингводидактике терминов, остановимся на характеристике лишь основных понятий исследования, главным из которых является понятие коллаборативного перевода . В 2007 г. американские исследователи Дональд ДеПалма и Натали Келли (Donald A. DePalma, Nataly Kelly) ввели в оборот новый термин сollaborative translation («коллаборативный перевод»), трактуемый ими как такой вид перевода, который осуществляется параллельно несколькими людьми без публикации и предварительной правки за счет локализации в сети [DePalma & Kelly, 2008]. По их мнению, данный вид перевода намного эффективнее классического способа перевода, характеризуемого как T-E-P (“translation, edit, proofread” «перевод – издание – корректура»), поскольку он предполагает меньше количество ресурсных затрат.

При формировании понятия КП мы учитываем данную трактовку, но наделяем ее дополнительным методическим смыслом. В нашем понимании, КП это осознанное коллективное обучение переводческой деятельности, консолидирующее общие усилия в области освоения нового профессионального знания и создания коллективного продукта этой деятельности.

Отметим, что содержание понятия КП формируется на основе понятия групповой рефлексивной деятельности , соотносимого, с общей направленностью определенной группы на создание продукта собственной деятельности, а также со стремлением изменить эту деятельность по итогам последующего анализа [Журавлев, Нестик, 2010; 2012]. В отечественной социальной психологии рефлексивность как групповая характеристика была отмечена в качестве одного из важнейших признаков коллективного (или группового) субъекта, наряду с совместной активностью и взаимосвязанностью членов группы.

Мы относим КП к когнитивным технологиям на том основании, что, вслед за Г.Г. Малинецким, С.К. Маненковым, Н.А. Митиным и В.В. Шишовым, усматриваем в нем

«способы и алгоритмы достижения целей субъектов, опирающиеся на данные о процессах познания, обучения, коммуникации, обработки информации человеком» [Малинецкий, Маненков, Митин, Шишов, эл..ресурс] .

Как мы отметили, проведение проекта КП основано на методе краудсорсинга , определившемся в начале XXI в. В 2009 г. издается журнал Journal of Internationalisation and Localisation , в состав редакционной коллегии которого вошли известные исследователи, специалисты в области терминологии Prof. Dr. Bassey E. Antia, в области когнитологии Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz, Prof. Dr. Sue-Ellen Wright, а также переводоведения Dr. Miguel A.Jiménez-Crespo, Dr. Sharon O’Brien. Главные темы публикуемых в данном издании исследований связаны с проблемами сетевого интернационализма, рынка переводческих услуг, проектного менеджмента локализации, мультимедийного перевода и т.п.

В это же время публикуется ряд работ, в которых используется аналогичный термин crowd-sourcing [Cronin, 2010; Dunne, 2006; Jiménez-Crespo, 2009; 2014 и др.]. Так, Мигель Хименез утверждает, что в течение последних двух десятилетий в переводоведении произошла цифровая революция, которая привела к появлению новых явлений и практик, включая краудсорсинг, содержание которых позволяет пересматривать смысл теории и практики академической науки [Jiménez-Crespo, 2014]. По его мнению, переводческий краудсорсинг репрезентирует новое быстроразвивающееся явление, привлекающее внимание исследователей. Мигель Хименез приходит к выводу о том, что индустрия локализации явилась своеобразной реакцией на создавшуюся ситуацию в переводе, выражающуюся в необходимости быстрого и приемлемого перевода громадных массивов цифровых текстов. Истоки понятия краудсорсинга восходят к термину «мудрая толпа», содержание которого раскрыто в работе Дж. Шуровьески «Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство» [Шуровьески, 2007]. Автор соотносит данный термин с понятием коллективного разума, сила которого была изучена в ходе серии экспериментов, которые провели американские социологи и психологи в период между 1920-м и серединой 1950-х гг.

Исследователь И. Гарсиа (Ignacio Garcia) также обратился к проблеме сетевого перевода [Garcia, 2010]. Он отмечает, что совсем недавно было благодатное время, когда интернет предлагал экспертам-переводчикам большие объемы текстов, нуждающихся в экспертном качестве перевода. При этом переводчиками использовался только один ресурс – переводческая память. Современные запросы сети на перевод уже не соотносятся с гипертекстовой платформой 1990-х гг., нацеленной на непременное издание переведенных текстов. В современном обществе платформа перевода превратилась в совершенный инструмент, отточенный пользователями сети, являющимися не профессионалами-переводчиками, а обычными инженерами, проектными менеджерами и представителями других профессий. Понятие краудсорсинга в исследовании И. Гарсиа соотносится с процессом делегирования полномочий переводчика свободным (неоплачиваемым) волонтерам. Современный перевод, по его мнению, переместился в пространство между машинным переводом и краудсорсингом.

Содержание основных понятий проводимого исследования мы обосновываем психологическим и сетевым принципами. Психологический принцип формирования понятия КП основывается на известном суждении Л. С. Выготского о том, что развитие знания происходит не спонтанно, а проделывает сложный путь развития с опорой на уже имеющееся глубокие корни в сознании человека, а также на то, что в развитии знания обнаруживается определенная общность среди обучаемых одного и того же возраста [Выготский, 1934, c. 170]. Мы также учитываем то, что процесс перехода мысли в речь является очень сложным явлением: мысль не воплощается в речи спонтанно, а проходит ряд этапов, т. е. формируется, или совершается в речи. Именно поэтому обучение сложному процессу формирования речевого высказывания, другими словами, превращению неясной мысли в ясную и развернутую цепь речевых сообщений, наиболее эффективно осуществлять в рамках КП, создающего возможность самокоррекции мысли с учетом общих коллективных средств перевода. Учет сетевого принципа также способствует формированию КПК.

Социальные сети

По мнению исследователей, современное общество переживает драматический переходный период, характеризующийся тем, что различного вида сети начинают заменять устойчивые общественные и экономические структуры [Колесова, электр. ресурс]. Переводческая лингводидактика в этом плане не является исключением, она также находится в стадии обновления традиционных методик и технологий с помощью новых понятий и категорий, в число которых входит понятие сети, связанное с образом многомерного перекрещивающегося пространства. Методика работы в сетях предполагает овладение рядом профессиональных компетенций, в число которых входят транссемиотические компетенции, актуализирующие начавшуюся в современной науке интеграцию отдельных областей знания в рамках образовательного процесса за счет выхода в иные, чем язык, пространства деятельности [Алексеева, Мишланова, 2017]. Овладение транссемиотическими компетенциями помогает студенту осуществлять знаковую деятельность, механизм которой связан с усвоением, выведением и созданием производных знаков, или метазнаков (терминов, переводных текстов и метафорических моделей) [Алексеева, Мишланова, 2015, 2016].

Понятие сети в коллаборативном переводе связано с образом коллективного общества, члены которого общаются в социальных сетях с целью создания единого сетевого продукта. При таком рассмотрении понятие сети соотносится с представлениями о положительной обратной связи между его участниками, а также с возможностью возвращения сети к ее исходному состоянию. Данные представления во многом обусловливают содержание КП как особого вида кооперации, характеризующегося динамикой совместной деятельности, которая позволяет ее участникам порождать коллективный смысл речевого высказывания.

Понятие КП обусловливает, соответственно, понятие КПК, ассоциируемой со спецификой сетевого общения. С учетом того, что сетевая структура не имеет центра, большое значение придается ее групповому состоянию, характеризующемуся эмоциональной и когнитивной направленностью группы на осмысление своей деятельности в процессе создания переводного текста.

Сетевой принцип всегда соотносится с конструктивным действием. В этом смысле, КП, направленный на создание коллективного продукта, также имеет конструктивный характер. Отметим, что в индивидуальном переводе наблюдается определенный деструктивизм, поскольку каждый студент доказывает верность собственного варианта перевода.

Итогом анализа роли сетевого принципа в формировании понятия КПК являются следующие наблюдения:

-

– участники КП стремятся достичь согласования (в индивидуальном переводе часто наблюдается рассогласование как следствие отдельных индивидуальных действий);

-

– у участников формируется потребность достичь гармонии в действиях, поскольку они ведут поиски, с их точки зрения, наилучшего варианта перевода;

-

– участники склонны к критическому осмыслению результатов деятельности;

-

– они совместно преодолевают переводческие трудности и вырабатывают оценки результатов деятельности.

Специфика коллаборативного перевода

Главный вопрос, возникающий в нашем исследовании, соотносится с необходимостью дифференциации двух видов перевода – индивидуального и коллаборативного. Сопоставительный анализ двух видов переводческой компетенции приводит нас к следующим выводам. Коллаборативная переводческая компетенция, как и индивидуальная переводческая компетенция, имеет ряд уровней, включающих коллективное осмысление цели и формирование стратегии перевода (когнитивный уровень), анализ своей деятельности, выход из проблемных переводческих трудностей (рефлексивный уровень), а также готовность использовать результаты совместной деятельности в создании продукта коллективной деятельности (коммуникативный уровень). Вместе с тем КПК, обусловленная понятием групповой рефлексии, в большей мере связана с процессами социального взаимодействия и лидерства, предполагающих разработку специальной системы защитных механизмов от социально-психологических эффектов, проявляющихся при групповых обсуждениях вариантов перевода, то есть рисков как эффекта «коллективного знания».

Содержание КПК обладает спецификой, обусловленной следующими факторами:

-

– умением оценить себя как с личностной позиции, так и в роли коллективного участника проекта;

-

– умением переосмыслить содержание собственного сознания в процессе разрешения проблемно-конфликтных ситуаций;

-

– умением построения целостного образа создаваемого продукта коллективной деятельности;

-

– умение вести диалог, то есть умение принять точку зрения Другого;

-

– навыками формирования коллективной памяти (корпуса собственных интеллектуальных ресурсов), а также перспективами совместного видения цели создания продукта.

Проведение КП позволяет выявить его главные отличия в сравнении с индивидуальным академическим переводом. Результаты подобного сравнения представлены в таблице.

Таблица 1

Сопоставление индивидуального и коллаборативного видов перевода

|

Индивидуальный перевод |

Коллаборативный перевод |

|

Формируются индивидуальные переводческие компетенции |

Формируются коллаборативно-переводческие компетенции |

|

Является результатом единичного мыслительного действия переводчика |

Является направленным результатом множественных когнитивных действий переводчиков |

|

Работают изолированно от других переводчиков |

Работают по принципу самоорганизации за счет стигмергии, т. е. коллективного взаимодействия, являющегося основой социального профессионального взаимодействия |

|

Личная ответственность за трансфер знания в переводе |

Личная и групповая ответственность за трансфер знания в переводе |

|

«Внутреннее говорение» (tacit thinking) |

Говорение вслух, формирование когнитивнокоммуникативных компетенций |

|

Мышление «про себя» |

Мышление «вслух», TAP (think-aloud-protocol) метод |

|

Отсутствие полной уверенности в собственных действиях |

Укрепляющаяся уверенность в собственных действиях |

|

Выбор переводческой стратегии и тактики делается перед процессом перевода |

Возможность он-лайн коррекции собственной переводческой стратегии и тактики |

Таким образом, такие важные черты и характеристики КП, как возможность мышления «вслух», возможность он-лайн коррекции собственной переводческой стратегии и тактики, а также работа по принципу самоорганизации за счет стигмергии (коллективного взаимодействия), во многом обусловливают содержание КПК.

Методика проведение коллаборативного перевода

Традиционная методика обучения переводу при всей, казалось бы, надежности (выбор переводимого текста преподавателем, безопасное проведение студентов через

«переводческие ловушки», последовательное обсуждение вариантов перевода студентов) оказалась мало эффективной и затратной [House, 2001].

Методика КП основывается на двух основных принципах: 1) возможности самоуправления процессом коллективного перевода, 2) анализе действий путем сопоставления и координации собственных действий с помощью возврата к предшествующим этапам деятельности. Основными компонентами КП являются: 1) активный студент, 2) синхронная работа, 3) освоение нового знания, 4) коллективная оценка, 5) коллективный продукт. С учетом данных компонентов выстраивается наше понимание КП, трактуемое как осознанное коллективное обучение переводу на основе IT, консолидирующее общие усилия в области освоения нового знания и создания коллективного продукта, представляющего собой совместно переведенный текст.

Основным методом, применяемым нами в проекте КП, является, метод TAP (think-aloud-protocol), или «метод-регистрации-мышления-вслух». Данный метод позволяет наблюдать за формированием и дальнейшим развитием мысли студентов, а также осуществлять мониторинг уровня сформированности КПК.

Главной задачей при этом является обеспечение полного прохождения инновационной цепочки: от генерации знаний до реализации финальной наукоемкой продукции и высокотехнологичных услуг [Лепский, 2010, c. 26].

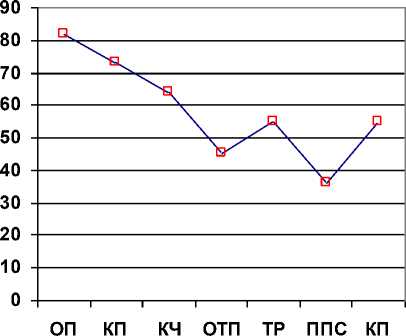

Проведению проекта КП предшествовал период знакомства студентов с основными понятиями, категориями и типами переводческой деятельности. Нами также выяснялись предпочтения студентов в области методического сопровождения обучения переводу. Студенты заполняли анкеты, в которых нужно было расположить методы обучения переводу по их значимости. Результаты анкетирования представлены на рисунке.

Рисунок 1.Предпочитаемые методы обучения переводу

Бакалавр

На данном рисунке приняты следующие сокращения: ОП – объяснения преподавателя, КП – критика перевода, КЧ – комментированное чтение, ОТП – опора на теорию перевода, ТР – терминологическая работа, ППС – публичная презентация студентов, КП – коллаборативный перевод. Очевидно, что для студентов более приемлемыми методами оказались традиционное объяснение преподавателя, критика перевода, основанная на сопоставительном анализе исходного и переводного текстов, а также комментированное чтение. Отметим, что, по оценке студентов, КП занимал до проведения проекта предпоследнее место.

Цель КП выстраивалась с учетом данных анкетирования. В ходе проекта мы стремились продемонстрировать преимущества КП как метода достижения эффективной социальной коммуникации в процессе создания коллективного продукта, способной влиять на качество создаваемого продукта.

Особенностью КП является то, что создаваемый текст перевода не имеет конечной стадии фиксации. Каждый студент в любое время может «дополнить» или изменить виртуальное пространство текста перевода своим собственным вариантом. При этом он моментально оценивается остальными участниками проекта.

Цель проекта – создание перевода статьи Jay Hillel Bernstein “Transdisciplinarity: A Review of Its Origins, Development, and Current Issues”. Проект осуществлялся в программе Trello, разработанной для управления проектами небольших групп. Проектная группа включала студентов 4 курса бакалавриата, направление «Педагогическое образование». Структура группы: 1 научный менеджер (из числа студентов по их выбору), 10 студентов и преподаватель в качестве эксперта. Позднее в состав группы был включен коллектив магистров первого года обучения.

Таблица 2

Картирование коллективных действий

|

Исходный текст |

Коллективный перевод 1 |

Коллективный перевод 2 |

Экспертный перевод |

|

“There was a growing realization that globalization was not necessary a good thing” |

«Растет осознание того, что глобализация не обязательно является чем-то положительным». |

«Возросло осознание того, что глобализация не обязательно оказывает положительное влияние». |

«Обнаружилось понимание того, что глобализация не всегда положительна» |

|

Картирование |

|||

|

|

||

Приведем еще один пример коллективного переводческого действия.

В тексте, представленном во второй колонке, жирным шрифтом выделены места коллективной рефлексии. Как показывает анализ содержания таблицы, семантическая запись исходного текста постепенно переводится в смысл, организующий структуру развернутого синтаксического высказывания. Здесь мы также можем видеть критику в отношении варианта перевода другой группой.

Таблица 3

Коллективные переводческие действия

|

Исходный текст |

Коллективный перевод студентов-бакалавров |

Коллективный перевод студентов-магистрантов |

|

“Although he does not provide a concise definition of transdisciplinarity, the following gives a sense of what he thinks it means and how it can improve the quality of academic work” |

«Хотя он не дает четкого определения трансдисциплинарности, изложенные ниже идеи позволят сформировать представление о том, что, по его мнению, означает данное понятие , и как это может улучшить качество научной деятельности » |

«Махан не дает точного определения понятию трансдисциплинарности, но из его работ можно понять, что он подразумевает под ней и как это улучшит научную деятельность» |

|

Коллективные комментарии студентов бакалавров |

||

|

– изложенные ниже идеи позволят получить представление; – и как это может улучшить качество научной деятельности высшего образования ; – что, по его мнению, представляет данное явление |

– сырой подстрочник подстрочника |

|

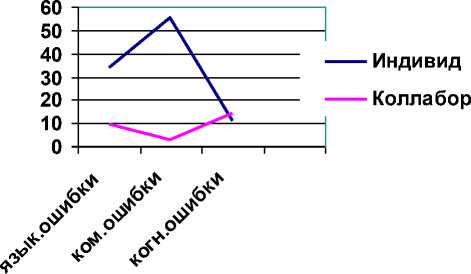

Итогом нашего исследования явился сопоставительный анализ качества переводов, выполненных в рамках индивидуального и коллаборативного видов перевода. Студенты выполняли перевод одного и того же текста в разных режимах. Нами были выявлены три типа допущенных ими ошибок: языковые, коммуникативные и когнитивные. График представлен на рисунке.

Рисунок 2. Сопоставление качества индивидуального и коллаборативного видов перевода

Как видно на этом графике, наибольший процент ошибок, допущенных в индивидуальном переводе, приходится на коммуникативный тип (более 50 %). Кривая допущенных ошибок в рамках КП оказалась прямым зеркальным отображением кривой качества индивидуального перевода. Мы видим, что студентам оказалось посильным преодоление коммуникативных неудач за счет коллективных коллаборативных усилий (менее 5 %).

Основываясь на анализе результатов проекта КП, мы делаем выводы о его высокой эффективности в аспекте обучающей методики. Мы также видим большие перспективы формирования новой КПК.

Заключение

В своем исследовании нам удалось обнаружить прямую связь между когнитивнорефлексивной деятельностью группы и показателями эффективности ее деятельности, выраженной в высоких показателях качества перевода. Нам удалось выявить степень участия всех членов проектной группы в принятии переводческих решений. Особого внимания и исследования заслуживает деятельность выбранного студентами научного менеджера в роли лидера проекта. Наша работа с меню дала возможность проследить за реализацией стратегии и постоянно меняющихся тактических действий и на этой основе сформировать два измерения групповой рефлексивности: качество и степень дискуссионности трудных мест для перевода. Мы отмечаем, что в КП выдвигается гораздо больше альтернативных вариантов перевод, чем в индивидуальном переводе. Это свидетельствует о высоком уровне интерактивности и взаимодействия, а также саморазвития студентов. Все это предопределяет эффективность формирования у студентов КПК.

Особый интерес для нас заключался в том, как в организуемых таким способом образовательных системах происходит сам процесс «добывания» студентами новых знаний.

Анализ результатов проведения проекта КП показал, что коллективная переводческая деятельность способствует дальнейшему развитию языковой компетенции родного языка путем его более осознанного употребления в качестве формы и способа выражением профессионального знания.

Дискуссионную часть нашего исследования начнем с высказывания современного методолога В.Г. Марача о том, что лекционно-семинарская форма преподавания в университете, имеющая установку на трансляцию научных знаний, оценивается им как консервативная [Марача, 2002, c. 38]. Подобные оценки можно применить и к современной переводческой лингводидактике. Дело в том, что в переводческой лингводидактике не существует различия между двумя понятиями, соответствующими двум характеристикам выпускающихся профессионалов: лингвист-переводчик (“language-transfer experts”) и переводчик профессиональной сферы (“subject-matter experts”). Подобная мысль выражается известным теоретиком перевода И. Гарсиа, утверждающим, что эра лингвистов-переводчиков (“languagetransfer experts”) уже заканчивается [Garcia, электр. ресурс]. Как и уходит в прошлое методика перевода, выполняемого индивидуально отдельным переводчиком-билингвом. На смену традиционному понятию перевода как аутсорсинга, сформированного в 90-х гг. ХХ в., приходит его альтернативное понятие в виде краудсорсинга. Анализ работы коллектива в рамках проекта позволил выявить студентов, отличающихся низкой рефлексивностью. В этой связи остался нерешенным очень важный вопрос: повышает ли работа в составе рефлексирующей группы индивидуальной уровень рефлексивности ее отдельных участников?

Остается актуальной проблема лидера проекта. Не изучена проблема влияния уровня индивидуальной рефлексивности лидера на общий уровень рефлексивности целой группы. Каким должен быть лидер? Всегда ли он должен обладать высоким уровнем рефлективности? Не будет ли он «забрасывать» групповую рефлексию, т.е. доминировать над ней? Данные вопросы и проблемы прояснятся в рамках дальнейшего исследования коллаборативных действий.

Список литературы Формирование коллаборативной переводческой компетенции

- Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Формирование переводческой компетенции в обучении профессиональной коммуникации // Индустрия перевода. Материалы VII Международной научной конференции (Пермь, 1-3 июня 2015 г.). Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015. С. 126-130.

- Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Переводческая компетенция (семиотический аспект) // Индустрия перевода. Материалы VIII Международной научной конференции (Пермь, 6-8 июня 2016 г.). Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. С. 163-169.

- Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Понятие транссемиотических компетенций // Евразийский гуманитарный журнал, № 2. Пермь: Изд-во Перм. нац. гос. иссл. ун-т, 2017. С. 83-88.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва, Ленинград: Соцэкгиз, 1934. 326 c.

- Генисаретский О.И. Государственность и общество в зеркале лубличной риторики. URL: http://gtmarket.ru (дата обращения 29.04.2018).