Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

Автор: Юревич В.А., Юревич С.Н.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 3 (65) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Одной из ведущих задач преподавания иностранного языка выступает обучение языку как реальному и полноценному средству межкультурной коммуникации, что предполагает необходимость формирования у обучающихся социокультурной и, в частности, лингвострановедческой компетенции. В статье рассматривается актуальная проблема формирования лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы в процессе изучения ими английского языка. Авторами выполнен анализ структуры лингвострановедческой компетенции, а также описан опыт по формированию данной компетенции у учащихся 9-х классов посредством организации самостоятельной проектной деятельности школьников

Обучающиеся, основная школа, обучение английскому языку, лингвострановедение, лингвострановедческая компетенция, метод проектов, этапы проектной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/142243318

IDR: 142243318 | УДК: 371.3:811.111

Текст научной статьи Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

Изучение иностранного языка не ограничивается выработкой коммуникативных умений, а тесно связано с развитием способности обучающихся к продуктивному межкультурному общению, с развитием способности восприятия действительности через призму нескольких культур одновременно, с формированием у обучающихся толерантности и собственного отношения к происходящему.

Другими словами, изучение иностранного языка неотделимо от одновременного ознакомления обучающихся с культурой страны изучаемого языка, ее историей и современной жизнью. Получение знаний о культуре, истории, традициях и обычаях страны изучаемого языка важно, поскольку язык изучается в историческом и культурном контексте, когда происходит со-изучение языка через культуру и культуры через язык [3]. «Языковая личность должна обладать межкультурной компетенцией, чтобы эффективно реализовывать межкультурной общение… Эта компетенция не тождественна коммуникативной компетенции носителя языка и может быть присуща только межкультурному коммуниканту – языковой личности, познавшей посредством изучения языков как особенности разных культур, так и особенности взаимодействия этих культур» [13, с. 41].

Включение социокультурной информации в уроки иностранного языка в основной школе, по мнению С.Е. Балю-тиной [2], способствует формированию у обучающихся мотивации и интереса к изучению иностранного языка, созданию общекультурного пространства учащихся и определению их места, роли и ответственности в нем, стимулирует их самостоятельную самообразовательную деятельность в области иноязычного образования.

Следует отметить, что исторически цели обучения иностранным языкам в школе корректировались в соответствии с различными нормативными документами и научными установками. Рабочая программа по английскому языку по обновленному Федеральному государственному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) 2022-2023 гг. связывает цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с формированием речевой, языковой, социокультурной и компенсаторной компетенций [12]. Таким образом, нормативные документы подчеркивают актуальность формирования у школьников социокультурной или межкультурной компетенции.

Базисом формирования социокультурных знаний и умений являются лингвострановедческие знания и умения. Лингвострановедение, как научная сфера, исследует проблемы ознакомления изучающих язык с новой для них культурой. Предметом лингвострановедения выступают факты языка, отражающие особенности национальной культуры, которая изучается через язык [16]. При этом для отбора, описания, презентации лингвострановедческого материала используются лингвистические методы.

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, будучи основоположниками и разработчиками данного научного направления, рассматривали лингвострановедение как культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изучения иностранного языка [4]. Авторы утверждают, что все уровни языка культуроносны, то есть отражают страноведческий аспект, поэтому изучение культурной коннотации слов является важным условием успешного овладения иностранным языком.

Однако если для формирования языковой и речевой компетенции созданы дидактические и методические условия (от разработки методов и приемов обучения до учебной литературы), то формирование иных компетенций зачастую вызывает вопросы и сложности. Несмотря на то, что в современной научно-педагогической литературе рассматриваются вопросы формирования у обучающихся межкультурной, страноведческой, лингвострановедческой компетенций (работы Е.И. Воробьевой [5],

Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

В.А. Юревич, С.Н. Юревич

Ю.А. Исамулаевой [7], К.О. Малько [9] и др.), однако преимущественно эти исследования ориентированы на студентов высшей школы.

Цель данной статьи – определить содержание и структуру лингвострановедческой компетенции и раскрыть особенности ее формирования у школьников среднего звена с использованием метода проектов.

Методами исследования выступили: анализ, обобщение; эксперимент, диагностика сформированности лингвострановедческой компетенции, наблюдение; анализ продуктов проектной деятельности; статистические методы обработки результатов эксперимента; методы компьютерной обработки и наглядного представления результатов педагогического эксперимента.

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют лингвострановедческую компетенцию как совокупность знаний из области географии, природы и истории страны изучаемого языка; знание национальных обычаев, традиций, реалий, а также способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею для осуществления коммуникации [1, с. 128].

Под лингвострановедческой компетенцией Г.Д. Томахиным понимается способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знании лексических единиц с национально культурным компонентом семантики и умениях адекватного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также умениях использовать знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного общения [16].

К.О. Малько лингвострановедческую компетенцию трактует как систему лингвострановедческих знаний, умений и мотивов, позволяющую обучающимся выстраивать свою деятельность на основе лингвострановедческого кругозора и осуществлять полноценную коммуника- цию в ситуации межкультурного общения [9].

В структуру лингвострановедческой компетенции входят мотивационный, знаниевый (когнитивный), поведенческий и рефлексивный компоненты. Мотивационный компонент отражает потребности, мотивы, интересы, воля, эмоции, ценностные ориентации на формирование лингвострановедческой компетенции. Когнитивный компонент составляют знания лингвострановедческих лексических единиц, лингвопрагматических норм (вариабельных речевых ситуаций) и невербальных единиц.

Поведенческий компонент позволяет превращать знания и способности в реальные действия обучающегося в ситуациях иноязычной коммуникации: умение понимать и употреблять в речи лингвострановедческие лексические единицы; умения речевого этикета; умение понимать и использовать при взаимодействии действия привычного коммуникативного поведения. Помимо умений, в поведенческий компонент любой компетенции принято включать качества личности, ее способности. Для успешного формирования лингвострановедческой компетенции в ее состав следует включить социокультурные способности и качества языковой личности, к которым относят: лингвострановедческую наблюдательность; социокультурную восприимчивость к обнаружению тенденций во взаимодействии национального и интернационального в языках; социокультурную непредвзятость (отсутствие этнопсихологических предпосылок для лингвострановедческой интерференции) при толковании лингвострановедческих явлений, позитивное отношение к носителям языка, эмпатию и толерантность.

Рефлексивный компонент регулирует процессы формирования, развития и саморазвития лингвострановедческой компетенции. В его структуру входят рефлексивные умения (самоанализ, самооценка, выбор, прогнозирование, проектирование, саморегулирование), которые позволяют обучающимся осмысливать и адекватно оценивать свои мотивы, интересы и потребности изучения культуры страны изучаемого языка.

В нашем исследовании формирование лингвострановедческой компетенции осуществлялось у школьников 9-х классов МОУ СОШ № 14 г. Магнитогорска Челябинской области.

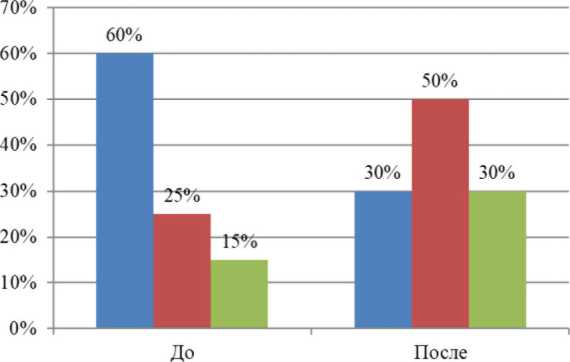

Входная диагностика сформирован-ности лингвострановедческой компетентности школьников 9-х классов на констатирующем этапе эксперимента показала, что более половины обучающихся (60%) демонстрируют низкий уровень лингвострановедческих знаний и умений, отсутствие интереса к культуре изучаемого языка. Лишь у 15% учащихся отмечен высокий уровень сформированности лингвострановедческой компетентности.

Материалом исследования послужили три модуля из учебника для 9 классов “Spotlight 9” [3], где в каждом учебном модуле присутствует рубрика Culture corner. Именно в этой рубрике содержатся материалы, отражающие различные аспекты культуры, традиции, быт стран изучаемого языка. Например, в учебнике для 9 класса можно найти тексты по таким темам, как Native Americans, Australia, William Shakespeare. Каждая из тем благоприятна для организации самостоятельной проектной работы, выступающей в нашем исследовании основным методом формирования лингвострановедческой компетенции школьников.

В педагогике проектное обучение выступает разновидностью проблемного обучения [15], основными целями которого являются: развитие у учащихся мотивации к непрерывному образованию и самообразованию, критического мышления, творчества и воображения, умений анализировать и оценивать предлагаемые суждения и формулировать собственную позицию, принимать нестандартные решения, работать в команде, сотрудничать, координировать и оценивать свои действия и действия товарищей по команде.

Суть методики проблемного обучения заключается в том, что учащимся предлагается решить ту или иную проблему или задачу, иногда (при исследовательском подходе) проблему нужно еще и выявить. Практически или теоретически значимая проблема или задача, как пишет И.А. Щербакова [17], именуется проектом, рассматривается как творческое задание и характеризуется прагматической направленностью на результат. Результат, с одной стороны, проявляется в виде материального или духовного продукта, с другой – в виде знаний, умений, способностей и пр.

Проектное обучение насчитывает более чем вековую историю. Его основоположником принято считать американского ученого-философа и педагога Дж. Дьюи. Именно этот ученый обосновал сущность проектного обучения как «обучения посредством делания» [18]. Образовательный процесс, считал прагматик Дж. Дьюи, должен строиться вокруг проблемы, которая максимально актуальна и значима для ребенка. Внешний результат решения проблемы можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием обучающегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.

Проект рассматривается сегодня в педагогической науке в качестве метода, средства, формы и инновационной технологии обучения [8], как способ организации педагогического процесса и поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. Вопросы использования технологии проектного обучения при изучении иностранного языка исследовали: Ю.В. Жидяева [6], Т.В. Колодько [8], Ю.И. Семич [14], И.Ю. Старчикова, Е.С. Шакурова, Г.Б. Мо-щенок [15], И.А. Щербакова [17] и др.

Ю.И. Семич [14] видит основное предназначение метода проектов в предоставлении школьникам возможности самостоятельно приобретать знания при

Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

решении практических задач, тем самым сификация проектов, используемых в об- подчеркивая деятельностную основу ме- учении иностранному языку (табл. 1).

тода проектов. Автором уточнена клас-

Таблица 1 – Типология проектов, используемых в обучении иностранному языку

(по Ю. И. Семич)

|

Типологический признак |

Тип проекта |

|

Доминирующий в проекте вид деятельности |

Исследовательские |

|

Творческие |

|

|

Ролево-игровые |

|

|

Информационные |

|

|

Практико-ориентированные |

|

|

Предметно содержательная область проекта |

Монопроекты |

|

Межпредметные проекты |

|

|

Координация проекта |

С открытой координацией |

|

Со скрытой координацией |

|

|

Характер контактов |

Внутренние |

|

Региональные |

|

|

Международные |

|

|

Количество участников проекта |

Личностные |

|

Парные |

|

|

Групповые |

|

|

Продолжительность проекта |

Краткосрочные |

|

Средней продолжительности |

|

|

Долгосрочные |

В.А. Юревич, С.Н. Юревич

С развитием информационно-коммуникационных технологий актуальным становится использование сетевых учебных проектов, предполагающих удаленное взаимодействие учителей и учащихся, реализуемое на основе возможностей сети Интернет и представленное в ней [6]. Использование сетевых сервисов в учебном процессе позволяет сделать процесс обучения личностно-ориентированным, а обучающимся реализовать свои творческие способности.

В старших классах и в работе со студентами более подробно рассмотрены межпредметные проекты, требующие содержательной интеграции многих областей знания [5]. В последнее время педагоги предлагают использовать телекоммуникационные проекты для формирования иноязычной социокультурной компетенции у обучающихся [6]. Высокий дидактический потенциал у образовательных проектов с использованием различных сетевых сервисов Web 2.0. Имеющиеся классификации проектов позволяют использовать их целенаправленно в изучении иностранного языка в соответствии с конкретными задачами урока.

Особенности проектной деятельности выявлены С.Н. Москвиным [11]. К особенностям проектов автор относит: уникальность (творческий характер); ограниченность во времени; технологичность (организация деятельности на основе этапов, учебных и исследовательских заданий); направленность на результат, который проявляется двояко: с одной стороны, в виде знаний, умений, опыта деятельности и качеств личности, критического мышления, с другой, – в виде материального или духовного продукта.

Автор, изучая особенности проектного управления, основными этапами проектной деятельности называет следующие: проблематизацию, предпроектное исследование, выбор идеи, целеполагание, организация деятельности, практическую реализацию идеи, защиту про-

екта, рефлексию [11]. Ученый связывает проектную деятельность с идеей стартапа как некой временной организацией, созданной для решения проблемы в условиях неопределенности и получения качественного продукта.

И.Ю. Старчикова, Е.С. Шакурова, Г.Б. Мощенок [15], анализируя достоинства проектной деятельности, отмечают, что проекты позволяют осуществить полный цикл самоорганизации деятельности, ее структурирования и поэтапного выполнения: от принятия решений, планирования, организации, контроля до презентации полученных учебных продуктов и анализа их качества.

Поскольку формируемая нами лингвострановедческая компетенция школьников включает в себя четыре компонента, считаем целесообразным выделение в проектной деятельности соответствующих этапов формирования данного качества:

-

1. Побудительно-мотивационный этап, задача которого заключается в формировании умения «видеть» проблему, формулировать ее и предлагать пути ее решения; в стимулировании интереса и потребности в лингвострановедческих знаниях;

-

2. Организационно-подготовительный этап связан с формированием проектировочных умений, определением объекта и предмета исследования, прогнозированием результата, планированием цели и задач проекта;

-

3. Продуктивно-творческий этап направлен на формирование непосредственно лингвострановедческой компетенции, прежде всего, лингвострановедческих знаний, умений и качеств личности. Кроме того, данный этап формирует организационные умения, умения контроля и самоконтроля, побуждает к обобщению, структурированию результатов исследования, выражению собственного мнения;

-

4. Рефлексивный этап связан с оценкой собственной деятельности и деятельности товарищей, самодиагностикой лингвострановедческой компетенции, определением перспектив ее развития

Нами разработана и реализована в работе со школьниками серия проектов лингвострановедческого характера. Мы стремились к тому, чтобы разработанные нами проекты отличались содержательным и организационным усложнением (от информационных и игровых проектов к исследовательским, от индивидуальных и парных к коллективным, от краткосрочных к долгосрочным). Кроме того, для организации самостоятельной работы учащихся над проектом важно соблюдение этапов и проектных действий.

Для примера опишем работу над проектом по теме “English holidays” (соответствует теме “Сelebrations” учебника «Spotlight 9» [3]). Это информационный проект, связанный с разработкой школьниками лингвострановедческих викторин тематического характера. Каждая тема отражает социокультурные особенности англоговорящих стран. Нами раскрыты этапы, учебные и исследовательские задания, выступающие для школьников ориентирами в самостоятельной проектной деятельности.

На первом этапе – побудительно-мотивационном – учителем создается проблемная ситуация: каждый народ имеет свои праздники. Что отличает английские праздники? Педагог способствует вхождению учащихся в проблему, пробуждая интерес к ней, «заражая» намерением найти ее решение. Так выбирается тема проекта. Учитель побуждает школьников доказать актуальность выбранной проблемы (Почему это необходимо?). Знание традиций позволяет наилучшим образом понять особенности культуры и языка той или иной страны.

На втором – организационно-подготовительном этапе – обучающиеся вместе с педагогом определяют цель и задачи

Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

В.А. Юревич, С.Н. Юревич

(Что мы получим в результате проекта?), продукт деятельности, участников проекта (Кто будет реализовывать проект? Кто будет отвечать за каждое задание?), целевую группу, которой адресован проект (Кому нужен проект?, сроки реализации (Кто, когда и что будут делать?), бюджет проекта (Какова стоимость материальных средств, необходимых для реализации проекта?).

Цель и задачи, определяемые школьниками, связаны с разработкой продукта. В нашем случае, с разработкой содержания викторины по теме “English holidays”. Цель, которую определяет учитель, связана с формированием лингвострановедческой компетентности обучающихся. Задачи: уточнение знаний школьников о содержании и особенностях английских праздников, знание хронологической последовательности праздников; умений по описанию понимать, о каком празднике идет речь, умений использовать в английском языке выразительные средства языка; развитие мотивации в получении новой информации; расширение культурного кругозора о стране изучаемого языка.

Третий – продуктивно-творческий этап – связан с проектировочной деятельностью обучающихся, с поисками ответа на вопрос: «В чем заключается ос-новная идея проекта и как она будет воплощена практически?» Данный этап включает в себя самостоятельную индивидуальную домашнюю работу учащихся по поиску информации об английских праздниках, подготовку не менее трех вопросов/ утверждений на английском языке. Так, школьники самостоятельно подготовили следующие вопросы о различных английских праздниках:

Easter holiday

– What holiday coincides with the beginning of spring and the rebirth of nature? Tell us about it.

– On which holiday do the English go on a chocolate egg hunt?

– St. George's Day (April 23)

– What holiday is dedicated to the patron saint of England?

– Which holiday's hero bravely slayed a dragon and saved a princess?

– In honor of which saint was England's national flag, a red cross on a white background, created?

– Halloween (October 31)

– On which holiday do children put on costumes and walk around the neighborhood with the famous phrase "Trick or treat"?

– Christmas (December 25)

– Which holiday is the major family and public holiday in England?

– On which holiday do the people of England prepare the traditional dishes: turkey and pudding?

– On what holiday do children hang socks by the fireplace?

– Which song is recognized as the main Christmas song of England?

Продолжением продуктивно-творческого этапа выступает совместная подгрупповая деятельность в классе, когда школьникам предстоит разработать общие критерии оценки качества вопросов (например, соответствие теме, оригинальность, правильность использования лексики). В подгруппе им предстоит провести взаимоконтроль всех вопросов по критериям и отобрать десять наиболее удачных, продумать организационные моменты предстоящего баттла. На данном этапе контроль, помощь, коррекция со стороны педагога крайне необходимы.

Заканчивается продуктивно-творческого этап презентацией продукта – проведением викторины. Школьники решают, что участвовать в викторине будут две команды. Выбираются ведущие и жюри. В начале игры организаторы викторины знакомят учащихся с правилами проведения лингвострановедческой викторины, количеством заданий. Устанавливается количество времени для проведения викторины. Команды по очереди задают вопросы. Вопрос задается адресно тому или иному участнику. За правильный ответ участник получает жетон. Количество жетонов учитывается при оценке ответа.

Рефлексивный этап связан с самооценкой, взаимооценкой, определением школьниками перспектив дальнейшей работы. Подводятся итоги, выявляются победители, школьники высказывают отношение к новым знаниям, собственным иноязычным умениям, к проектной деятельности.

Наш опыт показывает интерес детей к самостоятельной разработке информационных проектов, результатом которых является викторина. Их привлекает соревновательность, коллективная работа при подготовке вопросов.

Аналогично могут быть организованы проекты-викторины по темам: «Англия», «СМИ в Великобритании», «Английские пословицы».

К примеру, при разработке проекта по теме «Англия» учащимся можно предложить с помощью карты указать число граничащих с Англией государств, назвать их, число морей, омывающих Англию, крупные города и реки, определить достопримечательности Лондона, согласиться или не согласиться с утверждениями о Темзе, по описанию города сказать, о каком месте идет речь.

Тема «Средства массовой коммуникации» предполагает, что учащиеся должны вспомнить известные газеты, английские телевизионные каналы, уточнить особенности профессии журналиста. При подготовке подобных проектов методически оправдано использование аутентичных текстов, особенно тех, ко- торые отражают национальные особенности и традиции, насыщены безэкви-валентной, коннотативной и фоновой лексикой. Это позволяет демонстрировать использование этой лексики в естественной речи.

Для овладения культурно-ориентированной лексикой на уроке при работе с текстами следует использовать приемы, рекомендуемые О.И. Трубициной [10, c. 286]: компорации (сравнения), обзорнострановедческого опережения (при объяснении сначала говорят об общих чертах, затем об иноязычных реалиях), лингво-страновеческой паспортизации лексики (установление тематических связей ключевого слова), комментирования культурно-ориентированной лексики на иностранном языке, зрительной наглядности.

Кроме того, сама проектная деятельность предполагает использование общепедагогических методов, таких как: методы формирования сознания (беседа, рассказ, объяснение, диспут, пример, интерактивная лекция); методы формирования опыта поведения (упражнения, модельные ситуации, поручения, взаи-мообучение); методы стимулирования (поощрение, соревнования, рейтинги, конкурсы); методы самовоспитания (рефлексия, взаимообсуждение, самоотчет).

Сравнительный анализ результатов эксперимента до организации проектной деятельности и после нее показан на рис. 1.

■ Низкий

■ Средний

■ Высокий

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов эксперимента по формированию лингвострановедческой компетенции школьников методом проектов

Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

В.А. Юревич, С.Н. Юревич

Наш опыт показал, что учащиеся после проведения серии проектов демонстрируют положительную динамику сформированности лингвострановедческой компетенции: проявляют интерес к иной культуре, осознают особенности языкового и речевого национально-культурного поведения, пытаются осмыслить продукты национальной культуры, зафиксированные в пословицах, поговорках; понимают речевое поведение в контексте иноязычной культуры; умеют толковать лингвокультурную информацию, содержащуюся в безэкви-валентной лексике и соотносить реалии с историческим и социокультурным контекстом.

Список литературы Формирование лингвострановедческой компетенции у обучающихся основной школы методом проектов

- Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

- Балютина, С.Е. О содержательном наполнении термина-понятия «социокультурная компетенция» // Вестник Воронежского государственного университета, серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – №3. С. 186-192. [Электронный ресурс] // Cyberleninka – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/o-soderzhatelnom-napolneniitermina- ponyatiya-sotsiokulturnayakompetentsiya/ viewer

- Ваулина, Ю.Е. Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Серия Английский в фокусе / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – Москва: ExpressPublishing: Просвещение, 2010. – 216 с.

- Верещагин, Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Рус. яз., 1990. – 246 с.

- Воробьева, Е.И. Профессионально направленное формирование лингвострановедческой компетенции учителя английского языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Е.И. Воробьева. – СПб, 1999. – 20 с.

- Жидяева, Ю.В. Видеопроект по иностранному языку как технология организации самостоятельной работы обучающихся в неязыковом вузе / Ю.В. Жидяева // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – Том 7. Выпуск 5. – С. 481-486.

- Исамулаева, Ю.А. Лингвострановедческий подход как один из главных принципов обучения иностранному языку студентов в высшей школе / Ю.А. Исамулаева // Современные исследования социальных проблем. – 2017. – Том 8. – № 6-2. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ lingvostranovedcheskiy-podhod-kakodin- iz-glavnyh-printsipov-obucheniyainostrannym- yazykam-studentov-vvysshey- shkole/viewer

- Колодько, Т.В. Метод проектов при обучении английскому языку в средней школе //Актуальные исследования / Т.В. Колодько. – 2020. – № 17. – С. 79-81. – [Электронный ресурс] // Apni. – Режим доступа: https://apni. ru/article/1144-metod-proektov-priobuchenii- anglijskomu-yaz

- Малько, К.О. Формирование лингвострановедческой компетенции в процессе обучения иностранному языку / К.О. Малько // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – № 6. С. 224-225. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ formirovanie-lingvostranovedcheskoykompetentsii- v-protsesse-obucheniyainostrannym- yazykam

- Методика обучения иностранному языку: учебное пособие для среднего профессионального образования / О.И. Трубицина [и др.]; ответственный редактор О.И. Трубицина. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 384 с.

- Москвин, С.Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для вузов / С.Н. Москвин. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 139 с.

- Обновленный ФГОС основного общего образования 2022-2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// sh11nurgal.edusite.ru/p40aa1.html

- Питина, С.А. О формировании межкультурной компетенции студентов языковых специальностей вуза / С.А. Питина, А.Д. Щербов // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2022. – Т. 14. – № 1. С. 40-47.

- Сёмич, Ю.И. Развитие метода проектов в обучении иностранному языку / Ю.И. Сёмич // Державинский форум. – 2019. – Т. 3. – № 10. С. 101-110. [Электронный ресурс] // Elibrary. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item. asp?id=38214729

- Старчикова, И.Ю. Проектная деятельность как инновационная составляющая в гуманитарном блоке образовательного процесса технического вуза / И.Ю. Старчикова, Е.С. Шакурова, Г.Б. Мощенок // Перспективы науки и образования. – 2018. – № 4. С. 52-57.

- Томахин, Г.Д. Лингвострановедение на современном этапе: проблемы и задачи / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 7. С. 8-14.

- Щербакова, И.А. Метод проектов при обучении английскому языку: взаимосвязь учебы и практики / И.А. Щербакова // Актуальные исследования. – 2018. – № 5. С. 65-68.

- Dewey, J. Psychology and Social Practice / J. Dewey. – CHICAGO, ILL.: Copyright by The University of Chicago, 1901. – 192p.