Формирование литологического состава неоплейстоценовых морен на крайнем северо-востоке европейской субарктики России

Автор: Андреичева Л.Н., Воробьев Н.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

В результате детального литологического изучения неоплейстоценовых морен в многочисленных разрезах береговых обнажений на крайнем севере Большеземельской тундры выделены три горизонта валунных суглинков с индивидуальными литологическими характеристиками. Гранулометрические и минералогические особенности мелкозема и состав крупнообломочного материала подтверждают ледниковый генезис валунных суглинков и участие в формировании морен разных терригенно минералогических провинций. Печорская (днепровская) морена образовалась за счет Северо Восточной терригенно минералогической провинции. Формирование вычегодской (московской) морены связано с двумя питающими провинциями: на западе Большеземельской тундры с Фенноскандинавским центром оледенения, а на востоке с Полярным и Приполярным Уралом. Во время образования полярной (осташковской) морены материал поступал из районов Пай Хоя Новой Земли и шельфа Баренцева моря, и лишь низовье р. Шапкиной перекрывалось ледниковым языком с северо запада

Неоплейстоцен, квартер, морена, литология, гранулометрия, минералогия, петрография, ориентировка обломков, питающая ледниковая провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/149128849

IDR: 149128849 | УДК: 551.332.2:552.5.08:551.791(470.1-17) | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-3-23-35

Текст научной статьи Формирование литологического состава неоплейстоценовых морен на крайнем северо-востоке европейской субарктики России

Генетическая и возрастная принадлежность морен и местоположение питающих ледниковых провинций в разные ледниковые эпохи остаются до настоящего времени остродискуссионными проблемами палеогеографии неоплейстоцена. Проведение литолого-фациального анализа и установление генетической и стратиграфической приуроченности отложений весьма затруднительно по причине сложного строения четвертичного покрова и резкой изменчивости на площади их мощностей и состава. Основная часть разреза обычно сложена валуносодержащими глинистыми породами, представляющими собой ледниковые отложения – морены. До сих пор у исследователей отсутствует единая точка зрения на их происхождение [1–4 и др.]. Между тем, обоснованное стратиграфическое расчленение и корреляции разрезов квартера особенно актуальны в связи с подготовкой нового варианта общей и региональной стратиграфических схем четвертичных отложений.

Результаты вещественного состава неоплей-стоценовых морен получены в процессе исследований четвертичных образований на обширной и неоднородной в геологическом отношении территории Тимано-Печоро-Вычегодского региона. Особенности литологического состава морен определяются тремя факторами: 1) составом пород питающих ледниковых провинций – центров оледенений; 2) составом отложений областей транзита на пути следования ледника; 3) локальными особенностями местных подстилающих пород. И в итоге они обусловлены суммарным влиянием удаленных, транзитных и местных питающих провинций. Соотношение местного и дальнеприносного материала различного гранулометрического и вещественного состава зависит в основном от динамики ледникового покрова и рельефа подстилающих отложений. Естественно, в региональном плане литологоминералогические показатели морен изменчивы, что ограничивает их использование для широких пространственных корреляций. Однако литологические особенности морен с учетом факторов гляцио-седиментогенеза позволяют достаточно уверенно устанавливать стратиграфическую приуроченность моренных горизонтов и проводить их внутрирайонные и межрайонные корреляции. Многочисленные данные детального литологического изучения морен в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе и других ледниковых территориях – в Архангельской, Вологодской областях и в центральных районах Русской равнины, которыми располагают авторы, показывают, что соотношения эти закономерны и обычно определяют территориальные и возрастные коррелятивные признаки морен [5–6]. Литостратиграфические критерии морен разработаны нами в опорных разрезах, где возраст межморенных горизонтов достаточно надежно обоснован спорово-пыльцевым и палеомикротериологическим методами. Общие тенденции пространственной и возрастной изменчивости состава неоплейстоцено-вых морен позволили составить таблицы литологических критериев их расчленения и корреляции для наиболее детально изученных районов Тимано-Печоро-Вычегодского региона [7].

В последние годы получены новые результаты литологического изучения морен на севере Печорской низменности: в обнажениях нижней Печоры (Хонгурей, Вастьянский Конь и Мархида) и в долинах рек Куя и Падимейтывис. Корреляция по литологическим данным морен в этих разрезах с моренами из многочисленных береговых обнажений на севере Европейской Субарктики России была целью данной работы.

Результаты исследований и обсуждение

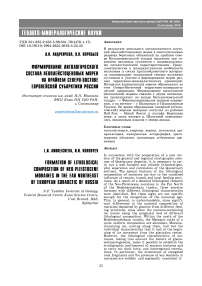

На крайнем севере Большеземельской тундры (рис. 1) детально изучены три разновозрастных горизонта морен. Они представлены валунными суглинками, имеющими диагностические признаки отложений ледникового генезиса: экзарационный характер контактов с подстилающими породами, многочисленные гляциодислокации, отражающие следы мощного динамического воздействия ледника, наличие неокатанных обломков пород со шлифованной и штрихованной поверхностью, выдержанную ориен-

Рис. 1. Схема расположения береговых обнажений на крайнем севере Большеземельской тундры.

1 – береговые обнажения.

Fig. 1. Schematic map of the bank outcrops in the Far North of the Bolshe-zemelskaya tundra. 1 – coastal outcrops.

тировку удлиненных обломков всего гранулометрического спектра, низкую степень сортированности мелкозема. Наиболее древняя печорская (днепровская) морена выходит в нескольких береговых обнажениях на реках Черной, Шапкиной, Адзьве и Сейде. Вычегодская (московская) морена развита существенно шире печорской. Визуально она не отличается от других морен, и стратиграфическая принадлежность ее в большинстве случаев устанавливается по комплексу литологических признаков, а также по результатам биостратиграфическо-го и геохронологического изучения межморенных отложений. К сожалению, до настоящего времени среди исследователей нет единого мнения о сопоставимости днепровского оледенения с печорским, а московского – с вычегодским, и имеет место нестыковка региональных стратиграфических схем [5–8]. Анализ результатов комплексного исследования опорных разрезов в центральных районах Русской равнины и Тимано-Печоро-Вычегодском регионе [5–6] позволил нам обосновать выделение двух ледниковых горизонтов: днепровского (сопоставляется с печорским) – МИС 8, и московского (сопоставляется с вычегодским) – МИС 6, между лихвин-скими (чирвинскими) и микулинскими (сулинскими) межледниковьями. Среднеплейстоценовые морены разделены межледниковым сатинским (родионов-ским) – МИС 7 горизонтом, что служит веским основанием для признания их самостоятельности.

Полярная (осташковская) морена распространена лишь на крайнем севере Печорской низ- менности. Изучена в нижнем течении Печоры, в береговых обнажениях рек Куи, Черной, Шапкиной и на востоке – в береговых обрывах рек Адзьва, Бол. Роговая и Падимейтывис.

Гранулометрический состав

Печорская морена (Q II 2pc). Гранулометрический состав ее изменчив, что связано с влиянием на формирование морены подстилающих песчаноглинистых мезозойских пород Большеземельской тундры. На западе – в бассейнах рек Черной и Шапкиной – печорская морена сложена слабо сортированной глиной. Процентные соотношения гравийно-песчаной, алевритовой и глинистой фракций мелкозема в бассейне р. Черной определяются следующими показателями: 25:20:55%, средний диаметр частиц (d ср ) равен 0.009 мм, коэффициент сортировки S c = 0.20. Сходный состав печорская морена имеет в долине р. Шапкиной: соотношение гранулометрических фракций – 20:35: 45%, d ср = 0.012 мм, S c = 0.18. В бассейне р. Адзьвы среднее содержание глинистой фракции составляет 44%, алевритовой – 31%, гравийно-песчаной – 25%, d ср = 0.014 мм, S c = 0.16. Тонкий гранулометрический состав морены обусловлен, по-видимому, активной ассимиляцией печорским ледником верхнеюрских глинистых пород, подстилающих здесь отложения квартера, о чем свидетельствует как унаследованная чрезвычайно темная (до черной) окраска морены печорского горизонта в ряде изученных разрезов, так и наличие многочисленных отторженцев дочетвер-тичных пород. На р. Сейде морена представлена крайне несортированной (S c = 0.10), очень плотной супесью с d ср , равным 0.038 мм, что обусловлено залеганием четвертичных отложений на пермских песчаниках. Гравийно-песчаная, алевритовая и глинистая фракции составляют 35, 38 и 27%. Значительная плотность супеси связана, скорее всего, с весьма высокой суммарной карбонатностью, составляющей в среднем 12.8%, а в отдельных пробах доходящей до 17.5%.

Вычегодская морена (QII4vc). В долинах рек Черной и Шапкиной она представлена слабо сортированными (Sc = 0.20) суглинками с dср = 0.019020 мм и с близкими средними содержаниями глинистой и алевритовой фракций при подчиненном значении гравийно-песчаной, составляющих на р. Черной 40, 44 и 16%, в долине Шапкиной – 45, 37 и 18%. В бассейне р. Адзьвы вычегодская морена сложена валунными суглинками с почти равными содержаниями гравийно-песчаной, алевритовой и глинистой фракций (31, 33 и 36%) – классической «оптимальной смесью» с dср = 0.021 мм и Sc = 0.11. В долине р. Бол. Роговой гранулометрический состав вычегодской морены весьма изменчив, она представлена отложениями от тяжелых несортированных суглинков (Sc = 0.16, dср = 0.012 мм) до супесей с Sc = 0.14 и dср = 0.042 мм с повышенной суммарной карбонатностью – 7.9%. Гравийно-песчаная, алевритовая и глинистая фракции составляют соответственно 19, 35, 46% и 38, 39, 23%. Связь состава морен и подстилающих отложений здесь весьма отчетлива: в моренах, залегающих на аллювиальных и морских осадках квартера, высоко содержание гравийно-песчаной фракции. А содержание глинистой фракции повышено в моренах, перекрывающих озерные и лимногляциальные отложения. Особенно наглядно сходство морен с породами субстрата в нижних частях моренных горизонтов. На р. Сейде суммарная карбонатность вычегодской морены существенно ниже (6,9%), чем печорской, и сложена она несортированными (Sc = 0.10) суглинками с dср = 0.021 мм. По сравнению с печорской вычегодская морена имеет более тонкий состав: содержание гравийно-песчаной фракции – 23%, алевритовой – 40% и глинистой – 37%. На р. Падимейтывис гранулометрический состав вычегодской морены изменчив: содержание гравийнопесчаной фракции составляет 6–38%, повышено количество алевритового материала (41–74%), меньше глинистых частиц (9–29%), что определяет колебания степени сортированности мелкозема от низкой до средней (Sс =0.15– 0.41) и среднего диаметра (dср = 0.049–0.071 мм).

Полярная морена (QIII4p). В обнажениях нижней Печоры (Хонгурей, Вастьянский Конь и Мархи-да) морена представлена валунными суглинками, супесями и глинами с невысоким содержанием (до 2%) обломочного материала и суммарной карбо-натностью 4.6–6.6%. Гранулометрический состав морены изменчив как на площади, так и в разрезе, что обусловлено составом подстилающих отложений. Степень ее сортированности низкая (Sc= 0.150.29), dср колеблется в пределах 0.004–0.037 мм. В обн. Хонгурей количество гравийно-песчаной фракции составляет в среднем 24%, алевритовой – 40%, глинистой – 36%. В обнажениях Вастьянский Конь и Мархида содержания гравийно-песчаной, алевритовой и глинистой фракций соответственно равны 28, 32 и 40%. В бассейне р. Куи полярная морена, залегая на морских сулинских песках, имеет более грубый гранулометрический состав (dср = 0.036 мм) и сложена несортированной валунной супесью (Sc = 0.27) с суммарной карбонатностью, равной 5.3%. Соотношение гравийно-песчаной, алевритовой и глинистой фракций соответственно составляет 37:37:26%. В долине р. Черной эта морена развита практически повсеместно. Мощность ее меняется от 4 до 15 м, и представлена она темно- и сизовато-серыми неслоистыми суглинками с небольшим количеством крупнообломочного материала (до 4–5% от объема породы), с обломками раковин моллюсков. Количество гравийно-песчаной фракции в среднем незначительно – 17%, алевритовая и глинистая фракции составляют соответственно 45 и 38% при низкой степени сортировки мелкозема Sc= 0.18 и dcp = 0.017 мм. Суммарная карбонат-ность практически не меняется в разных разрезах – в среднем 5.9%. На р. Шапкиной эта морена развита ограниченно и мощность ее не превышает 5–10 м. Представлена суглинками, состоящими на 36% из пелитовой фракции, на 44% – из алевритовой, количество гравийно-песчаной фракции невелико – 20%. Суммарная карбонатность морены несколько повышена – 7.5%, dср=0.017–0.019 мм, а коэффициент сортированности Sc составляет 0.18– 0.19.

На востоке региона – в долине р. Адзьвы – гранулометрический состав полярной морены меняется от разреза к разрезу. Так, содержание глинистой фракции колеблется от 37 до 49%, составляя в среднем 43%, количество гравийно-песчаной фракции изменяется в пределах 16–30% (среднее значение 25%), содержание алевритовой фракции – 32%. Средний диаметр зерен варьирует от 0.011 до 0.021 мм (d ср =0.015 мм). Степень сортированности морены очень низкая (S c =0.12), карбонатность невысока – 4.2%. В бассейне р. Бол. Роговой полярная морена представлена слабо сортированными суглинками (S с =0.16) с существенными содержаниями алевритовой (43%) и пелитовой (37%) фракций и значением d ср , равным 0.019 мм. Суммарная карбонатность повышена и составляет, как и в вычегодской морене, в среднем 7.9%. На р. Падимей-тывис морена представлена алевритом глинистым, где среднее содержание гравийно-песчаной фракции – 16%, глинистой –27%, алевритовой – 57% при d cp = 0.032 мм и S c = 0.31.

Обзор гранулометрических данных полярной морены указывает на довольно тонкий ее состав в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе. Повышенное содержание пелитовой фракции обусловлено, вероятно, тем, что полярный ледник ассимилировал по пути продвижения преимущественно глинистые морские и озерные отложения приледниковых бассейнов. Самое высокое содержание глины характерно для полярной морены побережья Баренцева моря, сформированной за счет подстилающих ленточнослоистых глинистых алевритов. Наиболее грубый гранулометрический состав эта морена имеет в разрезах р. Куи, где залегает на морских сулин-ских песках.

Минеральный состав мелкопесчаной фракции

Печорская морена (Q II 2pc). Основная ассоциация тяжелых минералов печорской морены представлена эпидотом, гранатами, амфиболами, пиритом, сидеритом и ильменитом (табл. 1). Характерной особенностью является постоянное присутствие пирита и сидерита, суммарные концентрации которых различны, а соотношение устойчиво: почти везде (за исключением р. Сейды) сидерит доминирует над пиритом. Состав минерального спектра тяжелой фракции этой морены свидетельствует о значительном участии в ее формировании триасовых, юрских и меловых образований, а также отложений колвинской свиты нижнего неоплейстоцена

Таблица 1

Минеральный состав печорской и вычегодской морен на севере Большеземельской тундры, %

Mineral composition of the Pechora and Vychegda moraines in the north of the Bolshezemelskaya tundra,%

Table 1

|

Минералы |

Район |

|||||||||

|

Черная |

Шапкина |

Адзьва |

Бол. Роговая |

Сейда |

Падимей-тывис |

|||||

|

Индекс горизонта |

||||||||||

|

Q II2 pc |

Q II4 vc |

Q II2 pc |

Q II4 vc |

Q II2 pc |

Q II4 vc |

Q II4 vc |

Q II2 pc |

Q II4 vc |

Q II4 vc |

|

|

Выход тяжелой фракции, % |

0,65 |

0,66 |

0,58 |

0,69 |

0,41 |

0,60 |

0,53 |

0,86 |

0,76 |

|

|

Ильменит |

2,6 |

3,6 |

6,9 |

8 |

10 |

9,7 |

8,5 |

5,8 |

11,1 |

12,7 |

|

Эпидот |

14 |

20,6 |

28,7 |

24,6 |

27,1 |

32,3 |

22,9 |

26,3 |

30,3 |

19,9 |

|

Амфибол |

8,2 |

11 |

9,4 |

10,5 |

10,9 |

8,2 |

13 |

3,2 |

3,6 |

4 |

|

Гранат |

11,4 |

14,9 |

21 |

14,4 |

13,9 |

16,2 |

10,4 |

5,1 |

7,5 |

11,6 |

|

Пирит |

19,4 |

9,7 |

3,1 |

9,9 |

6,2 |

1,7 |

14,2 |

27,3 |

15,1 |

12,4 |

|

Сидерит |

27,3 |

22,3 |

10 |

16,6 |

10,3 |

12,8 |

11,6 |

22,4 |

14,8 |

21,2 |

|

Группа титановых минералов |

6,3 |

4,1 |

4,3 |

6,2 |

8,8 |

10 |

8,3 |

4,3 |

7,7 |

3 |

|

Группа метаморфических минералов |

0,9 |

3,3 |

1,4 |

1,9 |

3,3 |

2,2 |

2,3 |

0,8 |

0,6 |

1 |

[9], которые подстилают четвертичные отложения практически на всей территории исследований. Устойчивый отличительный признак печорской морены от более молодых моренных горизонтов – повышенное содержание в легкой фракции глауконита. В петрографических шлифах глауконит отмечается в значительных количествах (до 60 зерен на стандартный петрографический шлиф), представлен шаровидными зернами от изумрудно-зеленого до зеленовато-бурого цвета с почковидной поверхностью. В разрезах р. Сейды печорская морена определяется сидерит (22%)-эпидот (27%)-пиритовой (27%) ассоциацией тяжелых минералов с пониженными содержаниями ильменита (6%), гранатов (5%) и амфиболов (3%). Высокая суммарная концентрация пирита и сидерита связана, вероятно, с активной ассимиляцией печорским ледником пород мезозоя, слагающих доледниковое ложе севернее р. Сейды. Прямым свидетельством значительной ассимиляции пород ледникового ложа на севере Большеземельской тундры являются отторженцы и ксенокласты мезозойских отложений в печорской морене, образовавшиеся в результате активной гляциодинамики ледника и его усиленной экзарационной деятельности.

Вычегодская морена (Q II 4vc). Тяжелая фракция вычегодской морены в долине р. Черной, средний выход которой составляет 0.66% (табл. 1), сложена сидеритом (23%), эпидотом (21%), гранатами (15%), амфиболами (11%) и пиритом (10%). В отдельных разрезах количество пирита и сидерита в сумме достигает половины веса тяжелых минералов. На р. Шапкиной содержание тяжелой фракции составляет 0.69% и представлена она весьма сходной с бассейном р. Черной пирит (10%)-ам-фибол (11%)-гранат (14%)-сидерит (17%)-эпидото-вой (25%) минеральной ассоциацией.

В восточной части района исследований: в береговых обнажениях рек Адзьвы, Бол. Роговой, Сейды и Падимейтывиса состав тяжелых минералов в вычегодской морене изменчив. В нижнем течении р. Адзьвы тяжелая фракция морены, выход которой составляет 0.51%, характеризуется устой- чивой амфибол (11%)-ильменит (11%)-гранат (17%)-эпидотовой (36%) ассоциацией минералов. Иногда до 11% повышены содержания титановых минералов, переотложенных, вероятно, из средне-верхнеюрских отложений, где фиксируются их значительные количества. Высокие концентрации эпидота и граната связаны с влиянием зеленокаменных метаморфизованных гранатсодержащих уральских пород и пермских терригенных отложений, широко развитых восточнее (в бассейнах рек Бол. Роговой и Сейды) и содержащих в тяжелой фракции до 60% минералов группы эпидота-цоизита [10]. Выше по течению выход тяжелой фракции составляет 0.74 %, содержания эпидота и граната снижены до 26 и 15% соответственно за счет резкого увеличения доли сидерита (до 29%). Не исключено, что обусловлено это переотложением его в процессе ледниковой ассимиляции из близлежащих транзитных пород верхнего триаса, обогащенных сидеритом и сидеритовыми стяжениями. В бассейне р. Бол.Ро-говой в вычегодской морене эпидота в среднем содержится 23%, в отдельных пробах – до половины веса тяжелой фракции, содержание которой составляет 0.61 %. Как и на р. Адзьве, обогащение морены эпидотом объясняется здесь, вероятно, влиянием пород Урала и терригенных отложений верхней перми, подстилающих четвертичные образования в долине Бол. Роговой. Характерны повышенные концентрации лейкоксена, отчетливо возрастающие вниз по течению реки от 4–5 до 10%, среднее содержание 6%. Среднее суммарное количество пирита и сидерита составляет 26%, причем пирита практически повсеместно больше, чем сидерита. Еще восточнее, на р. Сейде, содержание тяжелых минералов в вычегодской морене – 0.76 %. Характерна ильменит (11%)-сидерит (15%)-пирит (15%)-эпидо-товая (30%) ассоциация с несколько повышенным содержанием группы титановых минералов – до 8%. В долине р. Падимейтывис в тяжелой фракции преобладают сидерит (21%) и эпидот (20%), ильменита содержится 13%, гранатов и пирита – по 12%.

Полярная морена (Q III 4p). В обнажениях нижней Печоры (Хонгурей, Мархида и Вастьянский Конь)

Таблица 2

Минеральный состав тяжелой фракции полярной морены на севере Большеземельской тундры, %

Table 2

Mineral composition of heavy fraction of the Polar moraine in the north of the Bolshezemelskaya tundra, %

|

Минералы |

Район (река) |

|||||||||

|

Хонгурей |

Мархида |

Вастьянский Конь |

Куя |

Черная |

Шапкина |

Адзьва |

Бол. Роговая |

Падимей-тывис |

||

|

верховье |

низовье |

|||||||||

|

Выход тяжелой фракции, % |

0,71 |

1,08 |

0,68 |

0,70 |

0,64 |

0,64 |

0,6 |

0,61 |

0,26 |

|

|

Ильменит |

5,8 |

9,1 |

6 |

6,3 |

3,7 |

4 |

6,7 |

5,1 |

14,6 |

14,7 |

|

Эпидот |

21,7 |

27,1 |

26,9 |

20,8 |

18,9 |

23,3 |

22,2 |

21,3 |

18,8 |

20,7 |

|

Амфибол |

15,6 |

7,4 |

12,1 |

13,6 |

11,1 |

10,7 |

12,7 |

8,7 |

9,5 |

5,5 |

|

Гранат |

17,7 |

16,8 |

20,4 |

18 |

13,8 |

17,3 |

14,8 |

12,3 |

14,6 |

1 |

|

Пирит |

6,3 |

6 |

5,1 |

7,7 |

11,5 |

5,9 |

10,2 |

14,6 |

14,8 |

22,1 |

|

Сидерит |

6,5 |

14,4 |

9,6 |

13,1 |

23,8 |

16,7 |

13,3 |

17,9 |

13,2 |

11,7 |

|

Группа титановых минералов |

5,6 |

4,9 |

5,5 |

6,5 |

4,1 |

4,8 |

7,2 |

11,4 |

4,5 |

3,2 |

|

Группа метаморфических минералов |

3,4 |

7 |

5,2 |

3,4 |

3,7 |

2,5 |

2,3 |

1,9 |

2,7 |

ед. зн |

выход тяжелой фракции изменяется 0,68 до 1,08% (табл. 2). Основными минералами, как и везде, являются эпидот (22–27%) и гранат (17–20%). В обн. Хонгурей и Вастьянский Конь в минеральную ассоциацию полярной морены входит амфибол (12– 16%), а в обн. Мархида – сидерит (14%). Общим для всех разрезов нижней Печоры являются повышенные содержания ильменита (6-9%) и кианита (36%), а для обн. Хонгурей – апатита (4%). Содержание тяжелых минералов в морене р. Куи составляет 0,70%, характерна сидерит (13%)-амфибол (14%)-гранат (18%)-эпидотовая (21%) минеральная ассоциация. На пирит приходится 8%, ильменита – 6%, несколько повышены содержания апатита – 4% и титанита – 3%. В долине р. Черной средний выход тяжелых минералов в полярной морене составляет 0.64%, и образуют они амфибол (11%)-пирит (12%)-гранат (14%)-эпидот (19%)-сидеритовую (24%) ассоциацию с повышенным в ряде случаев содержанием ильменита (8–12%). Для морены характерны самые высокие на севере Тимано-Печоро-Выче-годского региона концентрации пирита и сидерита (37–45%) при преобладающей роли сидерита над пиритом. В бассейне р. Шапкиной выход тяжелой фракции варьирует от 0.50 до 0,81, и лишь в самом верхнем течении реки снижается до 0,21%. В основную минеральную ассоциацию, как и на р. Черной [11], входят эпидот (23%), гранат (16%), сидерит (15%) и амфибол (12%). Но суммарные количества пирита и сидерита на р. Шапкиной существенно ниже, чем в долине р. Черной и в разрезах нижней Печоры, однако доминирующая роль сидерита здесь в большинстве разрезов полярного тилла сохраняется.

Минеральный состав мелкопесчаной фракции полярной морены в долине р. Адзьвы отличается стабильностью состава тяжелых минералов, содержание которых равно 0,61%. Характерна гранат (12%)-пирит (15%)-сидерит (18%)-эпидотовая (21%) ассоциация с существенными содержаниями минералов группы титановых (11%) за счет высокой концентрации лейкоксена – 8%. Суммарное количество пирита и сидерита тоже повышено в среднем до 33%, достигая в отдельных разрезах 40% веса тяжелой фракции при почти равных содержаниях пирита и сидерита. Тяжелая фракция полярной морены в единичных разрезах р. Бол. Роговой, выход которой очень незначителен, – всего лишь 0,26%, характеризуется сидерит (13%)-гранат (15%)-ильменит (15%)-пирит (15%)-эпидотовой (19%) ассоциацией минералов. Суммарное содержание пирита и сидерита здесь составляет 28%, и присутствуют эти минералы тоже почти в равных количествах. Ильменита содержится 15%, что в два–три раза превышает его количество в полярной морене из других разрезов Большеземельской тундры. Тяжелая фракции морены на р. Падимейтывис сложена пиритом (22%), эпидотом (21%), ильменитом (15%), сидеритом (12%) и гранатом (11%). В небольшом количестве содержатся лейкоксен (3%) и амфиболы (6%).

Петрографический состав

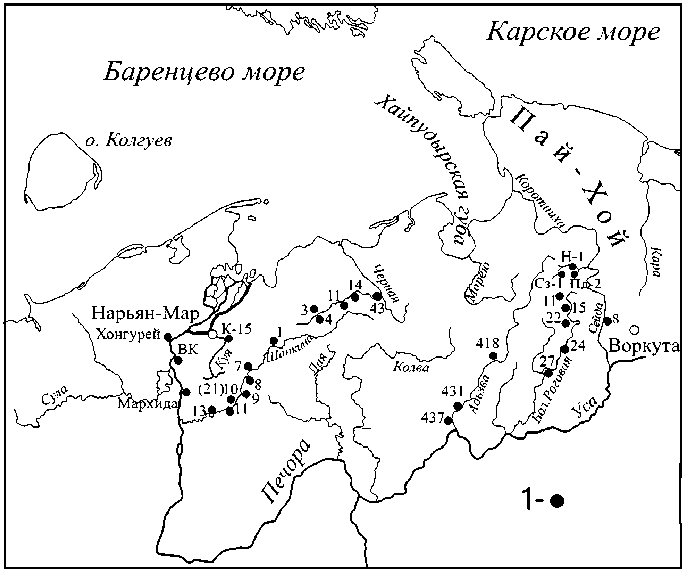

Для сопоставления горизонтов морен по составу крупнообломочного материала все породы подразделены на пять крупных петрогенетических групп: I – темно-серые и черные известняки и доломиты; II – светло-серые и белые известняки; III – юрские и нижнемеловые терригенные породы; IV – терригенные породы перми и триаса; V – магматические и метаморфические породы (дальнеприносные). Породы, слагающие III и IV группы, в разных частях региона в зависимости от геологического строения дочетвертичного ложа являются либо местными, либо транзитными. Породы остальных групп – дальнеприносные, кроме известняков группы II, которые в ряде случаев относятся к породам близкого транзита. Соотношения эрратических, транзитных и местных компонентов в составе обломков пород зависят от динамики ледникового покрова, степени экзарации коренного ложа и его рельефа. Они закономерны и обычно определяют территориальные и возрастные особенности морен, что делает петрографический состав крупнообломочного материала устойчивой литостратиграфической особенностью (рис. 2). Надежными и ре-

Рис. 2. Петрографический состав обломков пород в моренах крайнего севера Большеземельской тундры.

1 – палеозойские темно-серые и черные известняки и доломиты; 2 – палеозойские светло-серые и белые известняки; 3 – юрские и нижнемеловые терригенные породы; 4 – терригенные породы перми и триаса; 5 – магматические и метаморфические породы.

Fig. 2. Petrographic composition of rock fragments in the moraines of the Far North of the Bolshezemelskaya tundra.

1 – Paleozoic dark gray and black limestones and dolomites; 2 – Paleozoic light gray and white limestones; 3 – Jurassic and Lower Cretaceous terrigenous rocks; 4 – Permian and Triassic terrigenous rocks; 5 – magmatic and metamorphic rocks.

гионально выдержанными критериями также являются руководящие валуны, ориентировка удлиненных обломков пород и изотопные датировки по валунам, содержащимся в моренах [12]. Морены Большеземельской тундры характеризуются очень низким содержанием обломков пород крупнее 1 см, что связано с рыхлым, либо слаболитифицирован-ным субстратом на всем пути следования покровных ледников из центров оледенений, представленным отложениями нижнего мела и юры: различными песчаниками, глинистыми и слюдистыми песками, глауконитовыми глинами с конкрециями фосфорита, алевролитами и аргиллитами с глинисто-карбонатными, пиритовыми и сидеритовыми конкрециями, обломками каменного угля, раковинами аммонитов и рострами белемнитов, не способствующими обогащению морен обломочным материалом.

Печорская морена (QII2pc). Основу петрографического спектра печорской морены в долине р. Черной составляют карбонатные породы (56% всех обломков), при этом темноокрашенных разностей составляют чуть меньше половины. Значительно количество местных мезозойских пород (34%). Лишь 10% приходится на обломки эрратических изверженных и метаморфических пород: различных порфиритов, габброидов, диоритов, палеозойских кварцитопесчаников и кварцитов, кристаллических и эпидот-хлоритовых сланцев, амфиболитов. Постоянно отмечаются единичные обломки розовых мраморовидных криноидно-мшанковых известняков ордовикского, возможно, раннесилурийского возраста (определения Л.В. Нехорошевой), которые являются руководящими породами с Новой Земли. Длинные оси обломков пород ориентированы по азимуту 40–60о с северо-востока на юго-запад (рис. 3). На р. Шапкиной обломки на 38% представлены карбонатными породами, из которых три четверти составляют темноокрашенные известняки и доломиты. Количество местных юрских и нижнемеловых осадочных образований достигает 36%, отмечаются пиритовые конкреции. Дальнеприносные для бассейна Шапкиной терригенные породы перми и триаса составляют 20%, кварцито-песчаники и кварциты – 3%, сланцы – 1%. Постоянно встречаются новоземельские розовые известняки. Удлиненные обломки характеризуются выдержанной ориентировкой с северо-востока в секторе 40–500.

В долине р. Адзьвы также повышено содержание карбонатных пород (в среднем 38%), на долю местных светло-серых и белых известняков девона и карбона с гряды Чернышева приходится две трети обломков. Содержание других местных пород: крепких зеленовато-серых и серых песчаников, гравелитов и конгломератов триаса и артинского яруса нижней перми, обломков базальтов, слагающих г. Тальбей на гряде Чернышева, составляет 16%. Содержание обломков транзитных терригенных мезозойских образований не превышает 22%. Породы дальнего сноса, в сумме составляющие 24%, представлены пайхой-уральским комплексом изверженных и метаморфических пород: микроклиновыми и огнейсованными гранитами, гранодиоритами, дунитами, пироксенитами, перидотитами, габбро, диабазами, кварцевыми порфирами, и чуждыми для района фиолетовыми и розовыми квар-цитопесчаниками и кварцитами нижнего ордовика и девона, кремнистыми породами лемвинской зоны. Единичны руководящие валуны криноидно-мшан-ковых известняков. Длинные оси обломков пород ориентированы с севера на юг по азимуту 340–10о. В бассейне р. Сейды, как и в долине р. Адзьвы, высоко содержание обломков карбонатных пород – 41%, а в этой группе доминируют местные светлоокрашенные известняки (29%). Терригенные породы перми и триаса, также местные для района исследований, составляют 18%, а транзитные и дальнеприносные юрские и нижнемеловые породы – 23%. Содержание обломков магматических и метаморфических пород основного и среднего состава, чуждых бассейну р. Сейды, не превышает 18%. Удлиненные обломки пород ориентированы с севера-северо-востока на юг-юго-запад в секторе 0–60о.

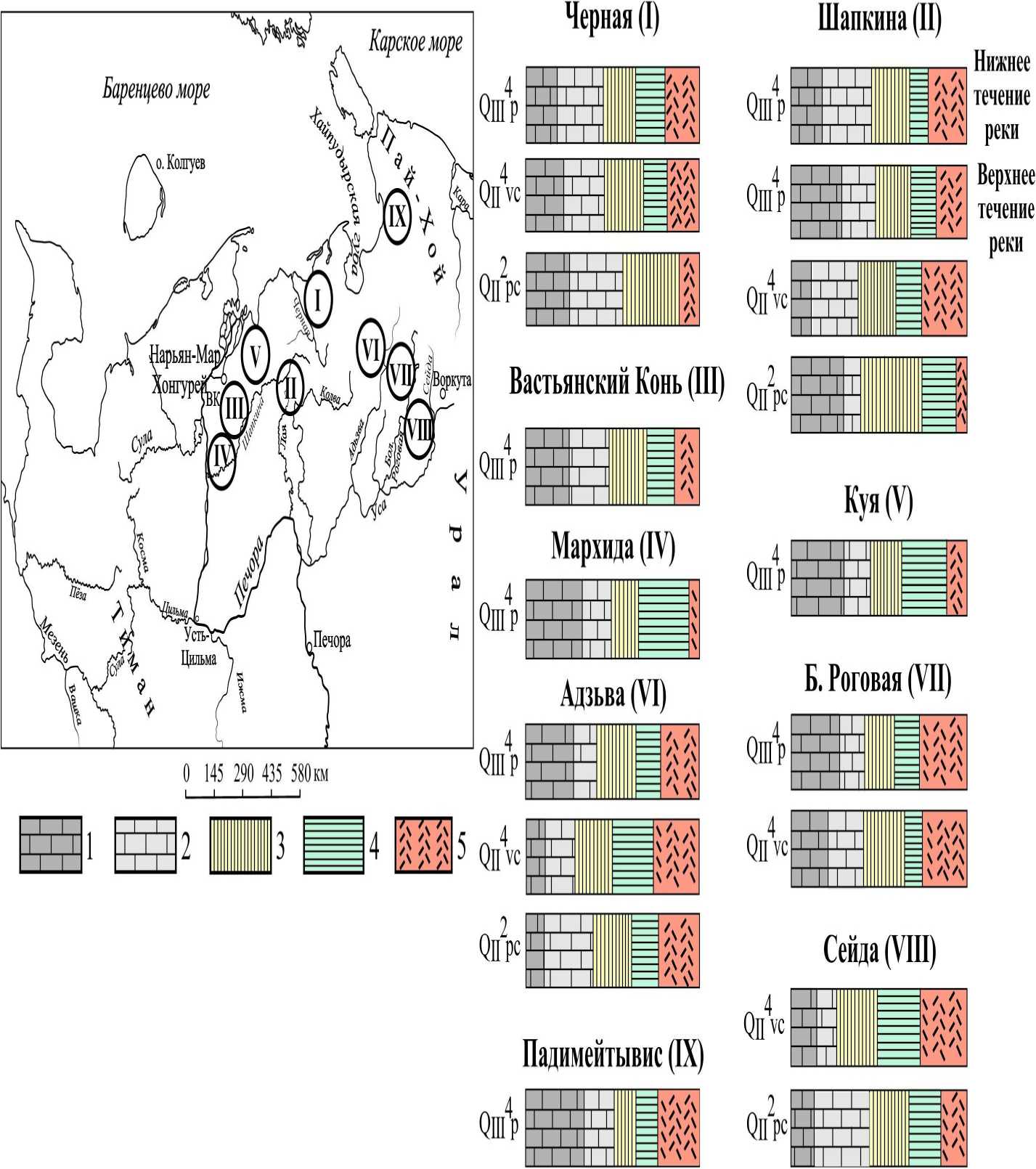

Таким образом, наличие обломков руководящих новоземельских известняков в составе крупнообломочного материала из печорской морены и

Рис. 3. Направления перемещения покровных ледников в разные эпохи неоплейстоцена на изученной территории.

1 – печорский; 2 – вычегодский; 3 – полярный; 4 – граница максимального распространения полярного покровного ледника.

Fig. 3. Movement of ice caps during different Neo-Pleistocene periods in the study area.

1 – Pechora; 2 – Vychegda; 3 – Polar; 4 – limit of maximum distribution of the Polar ice cap.

ориентировка обломков пород с севера-северо-востока на юг-юго-запад (рис. 3) указывают на движение ледниковых масс в печорское время из Северо-Восточной терригенно-минералогической провинции.

Вычегодская морена (Q II 4vc) . Эта морена содержит значительно больше грубообломочного материала, чем печорская, и он имеет более крупную размерность. В долине р. Черной состав обломков на 44% представлен известняками и доломитами при равном соотношении их темно- и светлоокрашенных разностей. Содержание местных юрских и нижнемеловых пород составляет 17–27%, иногда повышается до 31–39%. Количество дальнеприносных магматических и метаморфических пород тоже изменчиво (7–18%). Особенность вычегодской морены – постоянное присутствие в петрографическом спектре обломков руководящих пород СевероЗападной терригенно-минералогической питающей провинции: нефелиновых сиенитов, гранитов, гранитогнейсов, а также агатсодержащих базальтов и аметиста. Обломки ориентированы преимущественно с запада-северо-запада на восток-юго-восток в секторе 270–360о, что подтверждает снос материала для формирования вычегодской морены из Фенноскандинавии и Северного Тимана (рис. 3). В бассейне р. Шапкиной в составе обломков также доминируют карбонатные породы, составляя в среднем 39%. При этом светлоокрашенные разности (28%) преобладают над темноокрашенными (11%). Обломков местных мезозойских терригенных пород почти в два раза меньше, чем в печорской морене, соответственно 20 и 36%, на транзитные породы приходится 15%. В большинстве разрезов этой морены до 30% повышено количество дальнеприносных магматических и метаморфических пород, в среднем же они составляют 25%. Все без исключения петрографические пробы содержат характерные для Северотиманской питающей провинции агатсодержащие базальты, составляющие иногда до четверти всех обломков. Кроме того, в большинстве проб присутствуют граниты (в том числе, рапакиви) и гранито-гнейсы, по-видимому, тоже северо-западного происхождения. Связь морены с Фенноскандинавией подтверждается ориентировкой удлиненных валунов с запада-северо-запада по азимуту 270–350о .

В процессе работ по российско-норвежскому проекту “PECHORA” методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) в среднем течении р. Шапкиной получены датировки, также указывающие на принадлежность этой морены к вычегодскому горизонту. В разрезе она лежит на морских песках с возрастом 230 + 20 тыс. лет, а перекрыта озерными песками и алевритами, возраст которых 130 + 12 тыс. лет [12]. Залегание морены между этими датированными толщами однозначно cвиде-тельствует о ее вычегодском возрасте.

На востоке Большеземельской тундры в долине р. Адзьвы вычегодская морена характеризуется различиями в петрографическом составе обломков пород на разных ее участках. В верхнем течении Адзьвы морена обогащена обломками мезо- зойских пород – 38%, тогда как в нижнем течении реки мезозойских пород существенно меньше – 11%. Количество обломков полимиктовых песчаников и гравелитов, кремнистых пород перми и триаса в верховье долины Адзьвы составляет 22%, на юге (в нижнем течении) их чуть больше – 30%. Породы с Полярного и Приполярного Урала – фиолетовые и розовые кварциты и кварцитопесчаники девона и тельпосской свиты нижнего ордовика, зеленые ла-вобрекчии, кварц-эпидотовые породы, габбродиа-базы, амфиболиты, перидотиты, пироксениты, различные сланцы, в том числе филлиты, в верхнем течении Адзьвы составляют 14%. Ниже по течению количество их возрастает в два раза (до 29%). Общим для вычегодского тилла всего бассейна р. Адзьвы является пониженное содержание карбонатных пород – 28%, при преобладании светлоокрашенных местных известняков с гряды Чернышева и подчиненном значении дальнеприносных темноокрашенных известняков и доломитов, поступающих из удаленных областей сноса. Удлиненные обломки пород в вычегодской морене ориентированы в секторе 80–105о, что подтверждает участие пород Урала в ее формировании (рис. 3).

В бассейне р. Бол. Роговой эта морена, напротив, обогащена обломками карбонатных пород, почти повсеместно составляющих 35–45%. Что касается соотношения темно- и светлоокрашенных разностей, то в большинстве разрезов первая группа пород явно преобладает над второй, иногда соотношения их практически равны, редко доминируют светло-серые и белые известняки. Количество местных для района пермских полимиктовых песчаников, аргиллитов, алевролитов, глинистых и углисто-глинисто-кремнистых сланцев, а также песчаников зеленовато-серого и горчичного цвета незначительно и составляет в среднем 9%. Особенность вычегодской морены – довольно высокое содержание уральских пород, аналогичных содержащимся на р. Адзьве, а также кварцитов и кварцито-песчаников, чуждых бассейну р. Бол. Роговой. Количество их варьирует, в ряде разрезов достигая 30–37%. Ориентировка обломков в секторе 45–90о также указывает на связь этой морены с Уралом.

В долине р. Сейды, как и на Адзьве, понижена роль карбонатных пород (до 26%), на палеозойские светлоокрашенные известняки приходится 11%. Содержание пород перми и триаса – песчаников зеленовато-серой и горчичной окраски, алевролитов, аргиллитов и гравелитов, напротив, несколько выше (23%), чем в печорской морене. Эти породы являются как местными, так и не очень дальнего транзита, поскольку поле развития пермских пород занимает здесь весьма значительную площадь, подстилая отложения квартера и к северу, и к востоку от долины р. Сейды. Магматических и метаморфических пород, кварцитопесчаников и кварцитов, принадлежащих Уральской питающей провинции, тоже больше, чем в печорской морене – 28% против 18. Длинные оси обломков пород ориентированы с северо-востока по азимуту 40–60о, что также подтверждает поступление обломочного материала для формирования морены со стороны

Урала. В долине р. Падимейтывис эта морена вскрыта и изучена в двух береговых обнажениях. В составе обломков карбонатные породы преобладают, составляя 49–59%. Но в одном разрезе, расположенном севернее гряды Чернова, темно- и светлоокрашенных разностей карбонатных пород содержится поровну – по 25%, количество обломков пород перми и триаса составляет 33%. Доля магматических и метаморфических пород Урала незначительна – 13%. Обломки пород ориентированы с юго-востока на северо-запад в секторе 110– 140о. В другом разрезе доминируют темноокрашен-ные известняки и доломиты – 53%, что, по-види-мому, связано с поступлением их с поднятия Чернова и с Пай-Хоя, на это указывает и ориентировка удлиненных обломков с северо-востока на юго-запад в секторе 20–80о. Магматические и метаморфические образования и терригенные породы перми и триаса содержатся в равных количествах – по 18%.

В результате проведенного детального литологического изучения вычегодской морены на севере Большеземельской тундры подтверждена ее палеогеографическая особенность – участие двух питающих ледниковых провинций при образовании этой морены. На западе территории исследований она формировалась за счет Фенноскандинавского центра оледенения, тогда как в восточную часть материал поставлялся с Полярного и Приполярного Урала, о чем свидетельствуют особенности петрографического состава гальки и валунов и ориентировка обломков пород (рис. 2, 3).

Полярная (верхневалдайская) морена (Q III 4p) . В береговых обнажениях Мархида и Вастьянский Конь крупнообломочный материал полярной морены имеет весьма сходный петрографический состав. В группе карбонатных пород, составляющих 48–49%, преобладают темно-серые и черные известняки и доломиты, на них приходится 29% всех обломков пород. Доля местных терригенных пород юры и нижнего мела невелика – 19%, транзитных пород перми и триаса – 22%. Совсем немного обломков пород дальнего сноса, представленных магматическими и метаморфическими породами, – 10%. Присутствуют единичные валуны руководящих криноидно-мшанковых известняков. Обломки пород ориентированы с северо-востока по азимуту 20–35о (рис. 3). В долине р. Куи большая часть обломков (64%) представлена карбонатными породами с почти равными содержаниями светло- и темноокрашенных разностей (29 и 36%).

В составе валунно-галечного материала в бассейне р. Черной половину всех обломков составляют карбонатные породы. Светлоокрашенные известняки преобладают, на них приходится 34% от числа всех обломков пород в северо-восточной части изученного отрезка реки – в ее низовье. Вверх по течению (в юго-западном направлении) количество их сокращается до 25%. Но обломков местных мезозойских пород здесь, напротив, больше (21%), чем северо-восточнее (16%). Содержание терригенных пород перми и триаса в пределах всего изученного участка реки выдержано и составляет 17%. Количество экзотических для района магматиче- ских и метаморфических пород, представленных сланцами, диабазами, диоритами и риолитами, варьирует от 10 до 25%. В петрографическом составе отмечаются криноидно-мшанковые известняки Новоземельской области сноса, а удлиненные обломки пород ориентированы с северо-востока в секторе 20–45о. В бассейне р. Шапкиной установлена сложная структура растекания ледникового покрова в полярное время. В долину реки поздневалдайский ледник заходил двумя языками: одним со стороны северо-востока, перекрывая верхнее течение реки, и с северо-запада вторым небольшим языком он перекрывал ее низовье. В верхнем течении реки ориентировка удлиненных обломков с севера-северо-востока по азимуту 350–40о указывает на связь полярной морены с Северо-Восточной питающей терригенно-минералогической провинцией. В нижнем течении Шапкиной полярная морена формировалась за счет обломочного материала, переотложенного ледником, двигавшимся с северо-запада по азимуту 290–330о. Это довольно четко отражается в петрографическом составе валунногалечного материала: в морене повышено содержание карбонатных пород, которых в верхнем и нижнем течениях р. Шапкиной содержится поровну – по 47%. Но при этом в верховье Шапкиной преобладают известняки и доломиты темно-серой и черной окраски, на которые приходится 28%, тогда как в ее низовье столько же (28%) составляют светлоокрашенные разности карбонатных пород. В верхнем течении реки постоянно отмечаются обломки руководящих новоземельских известняков, тогда как в нижнем встречаются обломки северотиманских базальтов с агатами, что свидетельствует о формировании полярной морены в верховье и низовье Шапкиной за счет разных центров оледенения.

В разрезах р. Адзьвы в составе крупнообломочного материала доминируют карбонатные породы – 41%, две трети которых представлены темно-окрашенными известняками и доломитами. На долю обломков транзитных терригенных мезозойских образований приходится 22%. Местных пород (крепких зеленовато-серых и серых песчаников, гравелитов и конгломератов перми и триаса) меньше – 14%. Обломки магматических и метаморфических пород, среди которых в большом количестве отмечаются фиолетовые и розовые кварцитопесчаники и кварциты девона и ордовика, составляют 24%. Присутствие в морене обломков пород Пайхой-Новоземельской питающей провинции: палеозойских темно-серых и черных известняков и доломитов, а также эпизодически отмечаемых валунов руководящих пород – криноидно-мшанковых известняков, в комплексе с ориентировкой длинных осей обломков пород в секторе 350–20о указывает на поступление терригенного материала при формировании полярной морены со стороны Новой Земли и Пай-Хоя. Весьма сходным петрографическим составом обломков характеризуется полярная морена в долине Бол. Роговой. Длинные оси обломков пород ориентированы с севера-северо-запада по азимуту 330–350о.

В береговых разрезах р. Падимейтывис большую часть обломочного материала представляют магматические и метаморфические породы (32%), на терригенные образования перми и триаса приходится 30%, на карбонатные породы – 27%. Длинные оси валунов ориентированы в субширотном направлении, что, возможно, связано с отклоняющим влиянием гряды Чернова. А в низовье реки (в 3 км выше устья), где отсутствует отклоняющее влияние рельефа, удлиненные обломки ориентированы с северо-востока в секторе 20–50о. В петрографическом составе обломков доминируют, составляя 51%, карбонатные породы, а в этой группе темноокрашенные известняки и доломиты Пайхой-Новоземельской питающей провинции содержатся в количестве 32%. Отмечаются единичные обломки руководящих пород – розовых криноидно-мшанко-вых известняков с Новой Земли.

Заключение

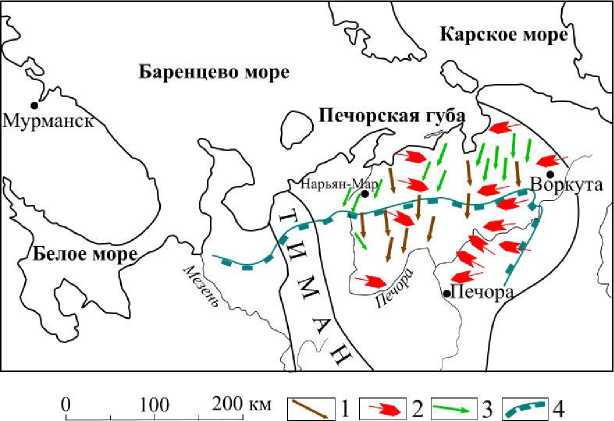

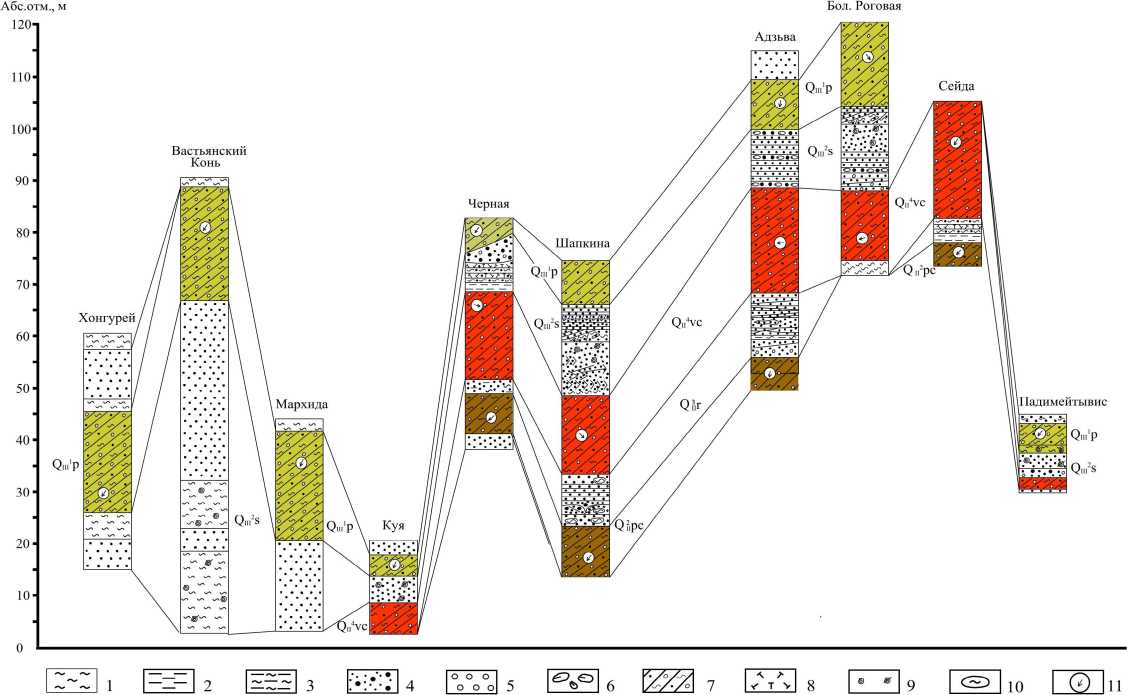

Таким образом, выполненные комплексные исследования моренных горизонтов в береговых обнажениях позволили провести их корреляцию на крайнем северо-востоке Европейской Субарктики России (рис. 4). Выделенные три горизонта морен обладает специфичностью литологического состава мелкозема, позволяющей уверенно фиксировать присутствие в разрезах именно этого моренного горизонта, что, в общем, понятно, поскольку существенные различия в вещественном составе морен, отложенных ледниками из различных питающих провинций, возникают при движении мореносодержащего льда по разнообразному в литологическом отношении ложу. В пределах же севера Большезе-мельской тундры широким развитием пользуются достаточно однообразные по составу мезозойские породы, продвигаясь по которым мореносодержащий лед утратил черты своей индивидуальности, которыми обладал в начале движения из центров оледенений. Кроме того, при корреляции разрезов необходимо учитывать особенности вещественного состава подстилающих коренных пород. Комплексное изучение разновозрастных морен показало, что источниками терригенного материала для формирования печорской морены были Новая Земля и Пай-Хой. Вычегодская морена на западе территории исследований была оставлена покровным ледником из Фенноскандинавского центра оледенения.

Рис. 4. Корреляция отложений неоплейстоцена на крайнем севере Большеземельской тундры.

1 – глина; 2 – алеврит; 3 – алеврит глинистый; 4 – песок с гравием; 5 – галька; 6 – валуны; 7 – морена;

8 – торф; 9 – раковины и обломки раковин моллюсков, фораминифер; 10 – окатыши глин; 11 – ориентировка удлиненных обломков пород в морене.

Fig. 4. Correlation of Neo-Pleistocene sediments in the Far North of the Bolshezemelskaya tundra.

1 – clay; 2 – silt; 3 – clayey silt; 4 – sand with gravel; 5 – pebbles; 6 – boulders; 7 – moraine; 8 – peat; 9 – shells and fragments of mollusk shells, foraminifera; 10 – clay balls; 11 – orientation of elongated rock debris in the moraine.

различаются по литологическим признакам. Надежными и регионально выдержанными литологическими коррелятивами являются ориентировка удлиненных обломков пород и наличие руководящих валунов в моренах. Но ни одна из морен не

На востоке Большеземельской тундры материал для образования этой морены поступал с Приполярного и Полярного Урала. Специфическая особенность печорской и полярной морен – наличие в петрографическом спектре единичных обломков руководящих криноидно-мшанковых известняков Новоземельской области сноса и весьма выдержанная ориентировка удлиненных обломков пород с севера-северо-востока.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7 и при частичной поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН № 18-5-5-50.

Список литературы Формирование литологического состава неоплейстоценовых морен на крайнем северо-востоке европейской субарктики России

- Данилов И.Д. Плейстоцен морских субарктических равнин. М.: Издво МГУ, 1978. 196 с

- Крапивнер Р.Б. Мореноподобные суглинки Печорской низменности осадки длительно замерзающих морей // Известия вузов. Геология и разведка. 1973. № 12. С. 28-37

- Жарков В.А. О догмах ледниковой истории развития северных побережий России (бассейн р. Печора) в позднем кайнозое // Материалы научной конференции памяти П.А.Каплина "Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских побережий и шельфа". М.: Издво МГУ, 2017. С. 54-57

- Андреичева Л.Н. Ледниковый генезис валунных суглинков на севере Большеземельской тундры // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2018. № 1. С. 3-11

- Андреичева Л.Н., Судакова Н.Г. Оценка надёжности межрегиональной корреляции средненеоплейстоценовых ледниковых горизонтов в центре и на севере Русской равнины // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2014. № 2 (18). С. 55-67

- Андреичева Л.Н., Карпухин С.С., Судакова Н.Г. Диагностика и межрегиональная корреляция среднеплейстоценовых ледниковых горизонтов Центра и Северо-Востока Русской равнины// Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2017. № 75. С. 81-99

- Андреичева Л.Н., Марченко-Вагапова Т.И., Буравская М.Н., Голубева Ю.В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. М.: ГЕОС, 2015. 224 с

- Шик С.М. Горизонты неоплейстоцена Центра Европейской России: сопоставление со ступенями стратиграфической шкалы. Стратотипы и гипостратотипы // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2014. № 73. С. 52-62

- Андреичева Л.Н., Никитенко И.П. Минеральный состав мелкозема основных морен Тимано Печоро Вычегодского района // Минералогия Тиманско Североуральского региона. Сыктывкар, 1989. С. 52-62. (Тр. Инта геологии Коми НЦ УрО АН СССР. Вып. 72)

- Чалышев В.И., Варюхина Л.М. Биостратиграфия верхней перми Северо Востока европейской части СССР. Л.: Наука, 1968. 234 с

- Андреичева Л.Н. Стратиграфия и корреляция плейстоцена Большеземельской тундры (бассейн р. Черной) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2002б. Т. 10, № 4. С. 91-104

- Андреичева Л.Н. Плейстоцен европейского Северо Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002а. 323 с