Формирование научно-исследовательского умения студентов на практическом курсе русского языка

Автор: Калматова Г.М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 8 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается модель формирования научно-исследовательского умения студентов в процессе обучения академическому письму. Акцент делается на интеграции исследовательской деятельности в учебный процесс и развитии ключевых компетенций через включение студентов в реальную научную работу. Представлены этапы становления исследовательских навыков, описаны эффективные педагогические подходы, реализуемые в рамках практического курса русского языка. Подчеркивается роль преподавателя в организации учебно-научной деятельности, значимость индивидуальной и коллективной формы работы. Отмечено, что систематическое включение студентов в научные исследования способствует профессиональному росту, развитию критического мышления и формированию устойчивой мотивации к обучению.

Научно-исследовательское умение, метод проекта, научно-исследовательская компетентность, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/14133555

IDR: 14133555 | УДК: 378.016 | DOI: 10.33619/2414-2948/117/66

Текст научной статьи Формирование научно-исследовательского умения студентов на практическом курсе русского языка

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 378.016

Приобщение студентов к исследовательской деятельности рассматривается сегодня как неотъемлемый компонент высшего профессионального образования и важный ресурс формирования интеллектуального потенциала личности. Это направление подготовки оказывает существенное влияние на профессиональное становление будущего специалиста, способствуя развитию его аналитических и творческих способностей. Следует подчеркнуть, что научно-исследовательская работа студентов является обязательной и интегральной частью образовательного процесса в вузе. Она тесно переплетается с учебной и воспитательной деятельностью, формируя единое образовательное пространство, в котором знания приобретаются не только в аудиторных условиях, но и в процессе самостоятельного поиска, анализа и интерпретации научной информации. Кроме того, участие студентов в научной работе в период их обучения в вузе приобретает особую актуальность в условиях стремительного обновления научно-технической информации и постоянного роста объёмов знаний. В этой связи модернизация высшего образования и возрастание требований к качеству подготовки специалистов предполагают обязательное овладение студентами методикой проведения научного исследования, как универсальным инструментом освоения новой информации и решения профессиональных задач. Цель формирования научноисследовательских и учебно-исследовательских умений заключается не только в передаче знаний о методах научного познания, но и в развитии у студентов творческого мышления, инициативности и самостоятельности. Такой подход обеспечивает более высокий уровень профессиональной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и активное вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. В этом контексте основная задача научно-исследовательского умения будущего специалиста заключается в следующем: он должен, во-первых, обладать теоретическими знаниями и практическими навыками проведения научных исследований в избранной области профессиональной деятельности; во-вторых, уметь распознавать и формулировать проблемные ситуации, определять предмет, цель и задачи исследования; и, наконец, владеть методикой системного научного анализа, позволяющей применять научные подходы к решению профессиональных задач [3].

Формуляропка и |»Л ir м

Опрей?, ieuue и формулировка иееиейивате неких ирой 1ем

I rope 1 нчгсюи' шлнии

Понимание теории и практики иеыейивинии

Применение еиепкмпых метойоа uic.iemmauuH

Рисунок 1. Иерархия ииследовательских навыков

Задачи формирования научно-исследовательской компетенции студентов в вузе напрямую связаны с развитием умений самостоятельного проведения исследований и совершенствованием профессиональной подготовки. Эта компетенция охватывает не только овладение теоретико-методологическими основами научного познания, но и развитие прикладных навыков, необходимых для успешной реализации исследовательской деятельности в конкретной профессиональной области. В числе конкретных задач научноисследовательской компетенции можно выделить следующие: формирование диалектического мышления в процессе освоения учебных дисциплин; обучение основным методам научного эксперимента; освоение способов статистической обработки эмпирических данных; а также приобретение практических навыков системных исследований, направленных на изучение явлений в рамках избранной отрасли научного знания и профессиональной деятельности [4].

Реализация этих задач осуществляется как в рамках аудиторной занятости, так и во внеучебное время. Так, важную роль играет деятельность студенческих научных обществ, а также включение учебно-исследовательской работы в образовательный процесс. Последняя является обязательной для всех обучающихся и реализуется через различные формы — лекции, семинары, практические занятия, производственную практику. Элементы научного поиска и исследовательского подхода становятся органичной частью преподавания каждой дисциплины. Следует подчеркнуть, что овладение научно-исследовательскими умениями базируется на использовании универсальных методов научного анализа. При этом выбор конкретных методов определяется содержанием выполняемой работы (реферата, курсовой, дипломной), ее целями, а также характером собираемой и обрабатываемой научной информации. Подобная методическая гибкость способствует развитию у студентов способности к самостоятельному и осознанному выбору исследовательской стратегии. Наличие элементов научного поиска на всех этапах обучения позволяет студентам углублять профессиональные знания, формировать устойчивые навыки аналитической и критической работы, развивать инициативу и креативность. В конечном счете, это способствует становлению будущего специалиста как исследователя и инноватора, способного адаптироваться к изменениям и эффективно решать профессиональные задачи [1].

Научно-педагогическая литература отражает различные взгляды на процесс формирования исследовательских умений у студентов. Так, системный подход, разработанный отечественными педагогами Н. А. Ахметовой и М. Р. Кондубаевой, реализуется в рамках практического курса русского языка. Он предполагает двухэтапную модель вовлечения студентов в исследовательскую деятельность [2, 8].

Первый этап ориентирован на выполнение несложных исследований по конкретной дисциплине. Здесь студенты учатся работать с первоисточниками, анализировать информацию, выявлять проблему и обосновывать актуальность темы. Такой подход обеспечивает основу для формирования базовых исследовательских умений и способствует развитию самостоятельности мышления.

Второй этап включает написание реферата по выбранной тематике, сопровождаемое консультациями преподавателя, подбором научной литературы и последующей презентацией работы на занятиях, заседаниях научного общества или других формах научного взаимодействия. На данном этапе происходит усвоение теоретических основ научного метода, формируются умения логически структурировать текст, использовать научную лексику и оформлять результаты исследования согласно академическим требованиям.

Логическим завершением данного подхода становится написание курсовой работы, научного проекта или выпускной квалификационной работы на старших курсах обучения. Таким образом, системный подход к формированию научно-исследовательской компетенции обеспечивает преемственность, постепенность и глубину освоения исследовательской деятельности на всех этапах высшего образования. Для более глубокого понимания организации процесса формирования исследовательских умений студентов представляется целесообразным рассмотреть существующие модели и подходы, разработанные в педагогической науке. Одной из таких моделей является пятиэтапная система, предложенная О.М. Коломиец, которая охватывает весь спектр работы студента над исследовательскими задачами — от мотивационного компонента до итоговой квалификационной работы [7].

На первом этапе основное внимание уделяется формированию интереса к исследовательской деятельности. Для этого преподаватель проводит диагностическое тестирование, позволяющее выявить уровень творческого потенциала студентов. Важно при этом объяснить обучающимся смысл и цели предстоящей исследовательской работы, что способствует формированию внутренней мотивации.

Второй этап направлен на оценку уровня знаний и исследовательских умений студентов. Оценивание может проводиться с помощью разноуровневых заданий, тестов и других форм контроля, позволяющих зафиксировать исходный уровень подготовки и определить зоны ближайшего развития.

Третий этап посвящён формированию и развитию конкретных исследовательских навыков. Коломиец называет его этапом самоподготовки. Он включает работу с научной литературой, выделение ключевой информации, составление плана исследовательской работы. Здесь студенты осваивают теоретические основы научного исследования и готовятся к практической части.

На четвёртом этапе реализуется непосредственное выполнение исследовательской работы, в том числе написание рефератов, курсовых и других видов научных текстов. Этот этап закрепляет приобретённые ранее навыки и позволяет применить их в практической плоскости.

Пятый этап — написание и защита выпускной квалификационной работы, которая становится итогом всей исследовательской подготовки студента на протяжении обучения в вузе. Наряду с этим, интересен подход к этапам формирования исследовательской компетенции, предложенный К. Добаевым. Он предлагает трёхуровневую модель включения студентов в научную деятельность, начиная с первого курса [4].

Подготовительный этап, реализуемый в первом году обучения, как правило, на базе языковых дисциплин (в частности — практического курса русского языка), направлен на формирование первичных исследовательских умений: постановку проблемы, формулирование гипотезы, формирование исследовательских задач, самостоятельную работу с литературой. Здесь также активно развиваются навыки конспектирования, написания рефератов и публичного представления результатов.

Основной (опытно-диагностический) этап охватывает второй и третий курсы обучения. В это время студенты получают знания в области методологии научного исследования, овладевают способами моделирования познавательных задач, анализа результатов и описания научного опыта. Занятия в предметных кружках и участие в студенческом научном обществе дополняются написанием курсовых работ и выступлениями на научных конференциях.

Заключительный этап предполагает проведение самостоятельного исследования, анализ полученных данных, формулирование выводов и рекомендаций. Данный этап логически завершает процесс подготовки студента к научной деятельности и формирует устойчивые исследовательские навыки, применимые в профессиональной сфере. Обобщая рассмотренные подходы, можно заключить, что подготовка студентов к исследовательской деятельности должна начинаться с формирования устойчивой потребности в знаниях и научном познании. Особую роль в этом процессе играет преподаватель, в частности — преподаватель практического курса русского языка, который может интегрировать элементы научного поиска в каждое занятие. Такая форма работы не требует дополнительного времени, а становится органичной частью образовательного процесса. Развитие исследовательских умений осуществляется как в рамках учебного времени — через лабораторные, практические, проектные и кейс-задания с исследовательской составляющей, — так и во внеучебной деятельности, где студенты участвуют в научных кружках, семинарах, конференциях и конкурсах.

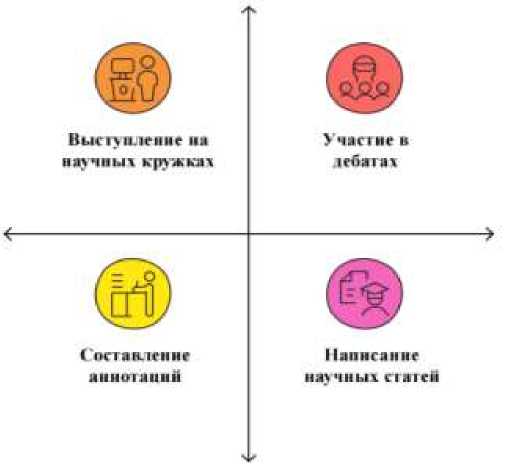

На кафедре русской филологии Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б. Сыдыкова реализуются различные формы научной работы студентов, направленные на формирование исследовательской компетентности. Рисунок 2 показывает различные формы научной работы студентов, реализуемые на кафедре русской филологии Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б. Сыдыкова, направленные на формирование исследовательской компетентности. Эти формы включают: составление аннотаций, рецензий, резюме, тезисов, обзоров, библиографических описаний; подготовку докладов, сообщений и рефератов по актуальным темам филологии и выступления с ними на заседаниях научных кружков и конференциях; написание научных статей, участие в конкурсах научных работ, олимпиадах и дебатах (Рисунок 2).

Рисунок 2. Формы научной работы студентов кафедры русской филологии Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б. Сыдыкова

В рамках практических занятий по русскому языку студенты осваивают основы научного стиля, структуру научных текстов и особенности оформления научных работ. При изучении тем «Научно-исследовательская работа студентов», «Научный стиль речи» и «Стилистика научного текста» обучающиеся приобретают практические навыки составления аннотаций, рецензий и библиографических списков, что закладывает прочную основу для их последующей исследовательской деятельности. Анализируя текст «Как работать над научной литературой», студенты узнают, что глубокое изучение литературы по специальности является необходимым условием научной работы. Важную роль в процессе работы с специальной литературой играют алфавитные и систематические каталоги, библиографические указатели, а также реферативные журналы. Следовательно, студент должен понимать, что, заимствуя материал или отдельные цитаты из библиографических источников, необходимо привести ссылку, которая будет включать все сведения, достаточные для идентификации этих документов [6]. В связи с этим на практических занятиях студенты обучаются правильному оформлению библиографических описаний, что включает указание фамилии и имени автора, заглавие, выходные данные (место и год издания), количественные характеристики (например, количество страниц) и другие элементы. Кроме того, в рамках практического курса русского языка вводится такая форма работы, как подготовка и защита рефератов. Тематика рефератов определяется преподавателем, однако принцип выбора темы основывается на добровольности. Важно отметить, что при работе над рефератом студенты должны грамотно сформулировать тему, умело разграничивать понятия «реферат» и «конспект», а также четко понимать специфику различных типов рефератов, таких как информативные и индикативные, обзорные и

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025 монографические. Таким образом, студенты приобретают навыки аналитической переработки текста, что является неотъемлемой частью работы над рефератом [5].

Цель работы над рефератом заключается в том, чтобы развить у студента умение использовать научные сведения с учетом приобретенного опыта, расширяя его знания и обучая их применению на практике. Важно подчеркнуть, что в процессе написания рефератов рассматриваются частные вопросы, что позволяет углубить знания по отдельным темам и разделам. В свою очередь, это способствует совершенствованию навыков работы с научной литературой, а также формированию умения систематизировать, классифицировать, обобщать и абстрагировать полученные данные. Следовательно, студент должен научиться грамотно оформлять полученные результаты и готовить устное сообщение для защиты реферата, что включает умение связно излагать основные положения работы, отвечать на вопросы и делать выводы. Эти навыки являются неотъемлемой частью подготовительного этапа к исследовательской деятельности. Кроме того, для эффективной организации исследовательской работы студентов в вузах важную роль играют студенческие кружки. Студенческий научный кружок является основной структурной единицей, которая способствует организации научно-исследовательской работы и формированию исследовательских умений студентов на кафедре. Работа в кружке предполагает проведение исследований по определенной проблемной теме. Важно отметить, что система тематических или проблемных кружков способствует целенаправленной организации исследовательской работы в вузе [8].

Таким образом, итогом совместной научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей кафедры становятся стендовые доклады, выдвигаемые на университетскую научно-практическую конференцию. Непосредственное участие студентов в научноисследовательской деятельности обеспечивается через организационные формы и мероприятия, составляющие систему научной работы студентов. Эти мероприятия подразделяются на научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс, а также на научно-исследовательскую деятельность, выполняемую во внеурочное время. Помимо этого, важным элементом являются научно-организационно-массовые мероприятия состязательного характера, такие как студенческие научные конференции, семинары, олимпиады и конкурсы, которые стимулируют развитие научно-исследовательской работы и способствуют вовлечению студентов в творческую деятельность. Эти мероприятия также оценивают результативность научной работы студентов, такую как публикации, авторство научных отчетов и практические разработки. Участие студентов в научной работе способствует формированию научно-исследовательского умения, предоставляет возможность каждому студенту определить дальнейшие планы, приобрести необходимые исследовательские навыки и представить результаты своей работы на конференциях и семинарах.

В заключение, можно отметить, что научно-исследовательское умение студента является важным компонентом его профессиональной подготовки. Исследовательская работа способствует развитию учебно-исследовательских умений, помогает совершенствовать профессиональную компетентность будущего специалиста и формирует систему теоретических знаний и практических умений. Также она позволяет формировать отношение к науке как важнейшему инструменту диагностики, проектирования, прогнозирования и совершенствования практической деятельности.