Формирование социально-коммуникативной компетентности у курсантов вузов МВД РФ

Автор: Маланов Иннокентий Александрович, Шустикова Мария Владимировна

Рубрика: Социально-психологические аспекты развития образования и личности в российских регионах

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению и обоснованию роли коммуникативной компетенции курсантов Министерства внутренних дел Российской Федерации в профессии полицейского. Автором рассмотрены и проанализированы данные официальной статистики и наработки современных специалистов в области права, педагогики и социологии. По итогу анализа выделены основные проблемы и пути решения формирования коммуникативной компетенции в образовательной системе курсантов.

Коммуникативная компетенция, курсант, полицейский, образование, общение, профессия

Короткий адрес: https://sciup.org/148315583

IDR: 148315583 | УДК: 316.613

Текст научной статьи Формирование социально-коммуникативной компетентности у курсантов вузов МВД РФ

В текущих условиях развития информационного общества и становления цифровой экономики на глобальном уровне возникают новые требования к коммуникативным качествам будущих офицеров полиции, в первую очередь, актуальность приобретает формирование профессионально важных навыков социальной коммуникации. То есть коммуникативная подготовка курсантов Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации (РФ), наряду с когнитивной и эмоционально-волевой, представляется важной составляющая профессионально-психологической подготовки. Целью данной статьи является обоснование важности коммуникативной компетенции будущего сотрудника полиции.

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют, что каждый человек, независимо от уровня личного развития и профессиональных обязанностей, только тогда может считать себя полноценной личностью, когда достигнет совершенства в сфере межличностного взаимодействия. Успешность межличностного взаимодействия связана с такими понятиями, как общение и коммуникативная компетентность. Внимание к коммуникативной компетентности возросла тогда, когда в практику общения человека стали внедряться методы, рассчитанные на развитие его социальной коммуникации. На практике наблюдается непосредственное применение технологий формирования коммуникативной компетенции, которые не всегда соответствует существующим научным подходам к развитию личности в целом. Таким образом, возникает необходимость обратиться к проблеме коммуникативной компетентности как интегрального качества социально адаптированной личности.

Методическую и теоретическую основу исследования социальной коммуникации составляют положения: о выдающейся роли общения для поступательного развития личности; о существовании коммуникативной функции психики наряду с когнитивной и регулятивной; о деятельностном понимании процесса общения; о личности как социальном субъекте, который руководствуется в деятельности и общении собственными осознанными целями и мотивами; о мотивационной детерминированности коммуникативной активности; об этическом аспекте общения и гуманной коммуникативной стратегии [5].

Проблему изучения коммуникативной компетентности рассмотрим, начиная с теоретического анализа основных положений, разработанных ведущими учеными в области социальной коммуникации. Определяя сущность коммуникативной компетентности, отечественные исследователи И. В. Хамидова, И. В. Лаврентьева и др. объясняют данную категорию как основанную на знаниях и чувственном опыте способность личности ориентироваться в ситуациях общения, свободно владеть вербальными и невербальными средствами общения, подчеркивая, что такая способность предполагает социально-психологическое обучение, то есть дальнейшую возможность учиться общению [6]. К проявлению коммуникативной компетентности авторы Г. С. Човдырова и Т. С. Клименко, в свою очередь, относят умение человека организовывать так называемое межличностное пространство в процессе инициативного и активного общения с людьми [7].

По мнению Е. А. Иванова коммуникативная компетентность всегда приобретается в социальном контексте. Основными факторами, детерминирующими ее развитие, является жизненный опыт человека, его общая эрудиция, искусство, специальные научные методы [2]. Т. В. Малкова и И. Н. Навроцкая в своих наработках, трактуют коммуникативную компетентность как синоним понятию «компетентность в общении». По определению авторов, коммуникативная компетентность — это способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми [4].

Анализируя и обобщая подходы современных исследователей, предлагаем следующее авторское определение: коммуникативная компетентность — это система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия в социальных коммуникациях.

Следовательно, сущность процесса формирования коммуникативной компетентности будущих сотрудников полиции можно рассматривать как подготовку к общению в различных условиях профессиональной деятельности. В ее основе — равноправное взаимодействие субъектов этого процесса. Такой подход предполагает комплексное использование совокупности средств обучения при изучении специальных и дополнительных дисциплин, а также построение целостного образовательного процесса с целью формирования у курсантов МВД коммуникативной компетентности.

Формирование коммуникативной компетентности будущих полицейских на данном этапе развития системы образования России представляет собой специально организованный, целенаправленный процесс развития и активизации профессионально необходимых коммуникативных качеств, знаний, умений и навыков, обусловливающих успешное, эффективное, выполнение функциональных полномочий, с выраженной коммуникативной составляющей [3]. Также со- гласно концептуальными положениями контекстного обучения учебная деятельность будущих офицеров полиции должна быть адекватной их практическому применению в профессиональной деятельности, то есть чтобы быть теоретически и практически компетентным, необходимо реализовывать в системе обучения двойной подход: от знака к мысли, от мысли к поступку, действию [1]. Переход от информации к ее использованию опосредуется мнением, что и делает эту информацию знанием.

Первично следует также отметить, что неправомерное, грубое (нецензурное), по мнению граждан, обращение полицейского в ходе социальных коммуникаций регулируется законодательством РФ. Так, Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ [11] положениями Главы 10 предусматривает реализацию комплексного контроля и надзора за деятельностью полиции посредством: государственного контроля (Ст. 49), общественного контроля (Ст. 50), судебного контроля и надзора (Ст. 51), прокурорского надзора (Ст. 52). Также Ст. 5 данного Закона предусмотрено полноценное соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина, за чем следует, что субъекты функционирования полиции реализуют свою деятельность исключительно на основе данных положений. В соответствии со Ст. 8, деятельность полиции является открытой для общества в мере, не противоречащей требованиям законодательства, а также с учетом соблюдения прав граждан, общественных объединений и организаций. Ст. 9, в свою очередь, отражает первичность стремлений сотрудников полиции к обеспечению общественного доверия и поддержке граждан. Рамками Главы 5 Закона устанавливаются правила применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия субъектами полиции, при этом необходимым предусматривается прохождение ими специальной подготовки, а также периодического мониторинга и оценки уровня профессиональной пригодности к действиям в соответствующих условиях применения. По заключению проверки данного уровня в рамках его недостаточности, сотруднику полиции следует пройти аттестацию на соответствие замещаемой должности, до вынесения решения которой отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением средств Главы 5 [12]. Кроме того, превышение сотрудником полиции полномочий при применении данных средств предусматривает установленное законодательством поднесение ответственности.

Каждое из данных положений Закона «О полиции» необходимым структурным элементом определяет соблюдение прав и свобод человека, к которым относится, в соответствии с Конституцией РФ [8], фундаментальное положение о том, что никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению (Ст. 21). В свою очередь, Ст. 53 Основного Закона гласит о праве для каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, к которым относится и полиция. В данном случае, вред может быть как материальный, так и моральный, причинённый сотрудниками полиции в рамках реализации социальных коммуникаций с гражданами.

Обращаясь к данным официальной статистики, следует обратить внимание на осуществление МВД РФ мониторинга общественного мнения граждан [10], проводимого с целью повышения качества деятельности. Так, в 2019 году было проведено исследование общественного мнения по показателям оценки деятельности полиции РФ. Объем выборки для мониторинга и заключения в 85 субъек- тах страны составлял 47,2 тыс. человек. Улучшение оценки населением работы полиции за прошедший год по сравнению с 2018 годом отмечается в рамках оценки уровня доверия граждан сотрудникам полиции: с 39,4% до 41,9%; эффективности работы органов внутренних дел: с 38,2% до 40,0%.

Не смотря на положительные тенденции в отношении граждан к действиям сотрудников полиции, относительно частой практикой является подача жалоб в вышестоящий орган или должностному лицу, в органы прокуратуры или суд гражданами, в случае действия или бездействие сотрудника полиции, которые нарушили права и законные интересы личности. Законодательством предусматривается устное сообщение или письменное обращение о правонарушениях сотрудников полиции: через приёмную МВД либо через почтовый ящик, установленный в административном здании МВД; по почте в ГУСБ МВД либо в соответствующее подразделение собственной безопасности территориального органа МВД на муниципальном уровне; путём подачи письменного заявления или устного сообщения в дежурную часть органа внутренних дел, дежурному офицеру ГУСБ МВД России, или на личном приёме у руководителя органа внутренних дел, где проходит службу сотрудник, действия которого обжалуются; путём заполнения электронной формы обращения на официальном сайте МВД России; устно или письменно прокурору субъекта РФ либо вышестоящему прокурору; через официальный сайт Прокуратуры РФ.

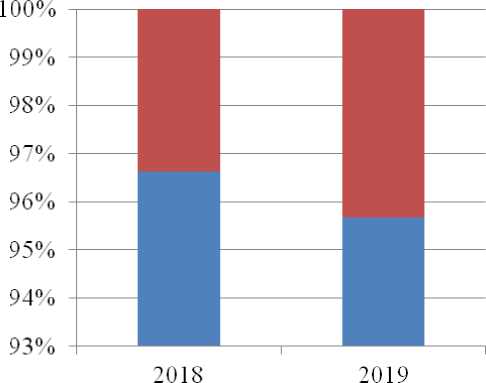

Анализируя информацию официального мониторинга обращений МВД РФ [9], следует выделить, что по последним данным в четвертом квартале 2019 г. в адрес МВД поступило 56 779 обращений граждан и организаций, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56 438 обращений). При этом, изменилось соотношение обращений из Правительства РФ (возросло на 13,1%) и из Управления Президента РФ (снизилось на 12,6%), что отражено диаграммой (рис. 1).

-

■ количество обращении из Правительства РФ

-

■ количество обращений из Управления Президента РФ

Рис. 1. Соотношение обращений граждан в адрес МВД

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) от 07.07.2019 результаты репрезентативного опроса населения от 18 лет и старше отразили в ответах на вопрос о профессионализме и компетентности полицейских, что только 47% граждан считают сотрудников полиции профессионалами и компетентными, при этом, значащим показателем является то, что у 31% противоположное мнение [9].

Следовательно, показатели статистики отчетливо свидетельствуют хотя о высоком, но недостаточном уровне социальной компетенции сотрудников полиции, которая, основным образом, формируется первично в рамках высших учебных заведениях МВД России. В свою очередь, анализ современных исследований показывает, что проблемы, связанные с аспектами профессионального общения, в частности — работника органов внутренних дел, решаются в рамках образовательной системы недостаточно динамично, поэтому это направление в настоящее время является очень актуальной проблемой, а ее решение представляет значительный интерес и в теоретическом, и прикладном плане системы обучения курсантов.

В процессе профессионального общения будущего сотрудника полиции формируются образы, а в процессе анализа и оценки особенностей других людей (коллектива и граждан), достигается уровень понятий и регулируется собственное поведение в отношении этих людей. Уровням и типам понимания профессионалом полиции потребностей, желаний, стимулов граждан, с которыми осуществляются коммуникации, отвечают способы и мотивы поведения и выработка стратегии влияния. Следовательно, что хорошо сформированные коммуникативные качества нужны любому профессионалу, но особенно остро этот вопрос касается представителей профессии типа «человек-человек» (работник правоохранительных органов, следователь, оперативный работник и т. д.).

Коммуникативные навыки курсанта МВД (в целом составляющие коммуникативную компетентность) являются профессионально важными качествами, к ним, прежде всего, следует отнести: контактность, открытость, эмпатию, эмоциональную устойчивость, культуру поведения и общения, наличие адекватного «имиджа». Эффективному профессиональному общению часто мешают некоторые стереотипные представления о других людях, они чаще встречаются на возрастных, половых, национальных и прочих основаниях. Бывает часто достаточным создание негативного образа другого человека, чтобы собеседник рассматривался работником через призму созданной негативной установки.

Важным профессиональным умением в рамках формирования коммуникативной компетенции полицейского является способность избегать конфликтов и стимулировать коллег к вежливому общению. Нужно научиться следить за выражением лица, глаз, понимать душевное состояние человека и анализировать собственные действия (не должны быть преобладающими критика или эгоизм), быть доброжелательным, искренне радоваться и улыбаться коллегам и гражданам. Кроме этого, важно следить за собственной речью, ее темпом, избегать двусмысленных или непонятных интонаций, вызывающих эмоциональный дискомфорт, не употреблять жаргонизмов. Нужно пытаться разговаривать в дружеской (где это уместно) манере и, допустив ошибку, сразу откровенно это признать.

Поводы для общения полицейских и граждан нередко вызывают повышение нервного напряжения в общении, поэтому необходимо сохранять спокойствие и четко выражать свои аргументы, несмотря на резкие высказывания в свой адрес и другие провокационные ситуации. Полицейский должен действо- вать в рамках закона и не прибегать к поступкам, которые вызвали бы негативный резонанс в обществе. Толерантность, корректность, умение общаться с людьми, чистота и правильность речи полицейского — это признаки и компетентны достойного поведения и высокого уровня коммуникативной компетентности представителя полиции, которые должны формировать у курсантов МВД.

Нередко специфика работы полицейского предполагает общение с людьми преклонного возраста и людьми, которые имеют различные физические недостатки, например, недостаток слуха. В этой ситуации полицейский действует следующим образом: он должен выслушать просьбу лица, не перебивая и без неуместных замечаний. Ни в коем случае нельзя допускать проявлений нервозности, прибегать к крику. Сотрудник полиции должен говорить четко, внятно, простыми и понятными фразами. В конце разговора он должен убедиться, что собеседник его правильно понял. Курсант еще во время обучения должен отличаться психологической устойчивостью. Действия представителя закона не должны вызывать недовольство и возмущение со стороны лица, обратившегося за помощью, или в прочих ситуациях социальных коммуникаций.

Отдельным фактором формирования и развития исследуемой компетентности является то, что у работников полиции присутствует большая вероятность профессиональной деформации, что тоже не позволяет личности обеспечить адекватную социально-перцептивную регуляцию общения. Профессиональная деформация личности — это изменение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведения), появляющееся под влиянием выполнения профессиональной роли [3].

Профессиональное общение является одним из главных видов взаимодействия полицейского с коллегами и людьми, с которыми он встречается по роду службы. Его эффективность определяется развитостью коммуникативной культуры его участников и, прежде всего, уровня образованности самого полицейского.

Таким образом, на основе проведенного анализа, в общем виде развитие коммуникативной компетентности будущего полицейского следует выделить три основных направления:

-

1. Развитие перцептивных способностей и умений в ходе получения образования курсантами, другими словами, способности и умения правильно воспринимать окружающих людей: хотя бы в общем виде определять характер человека, его настроение и внутреннее состояние в конкретной ситуации взаимодействия и, исходя из этого, искать адекватный стиль и тон общения в каждом конкретном случае.

-

2. Формирование у будущих полицейских умения общаться в разных ситуациях, (деловая беседа, коммуникации с личностью во время отдыха в компании, в гостях, негативных ситуаций и пр.), с людьми разного возраста и различной степени близости отношений.

-

3. Комплексное обучение умению сотрудничать в рамках разных видов деятельности: обсуждать проблемы и координировать усилия с коллегами по работе, решать вопросы во время различных совещаний, проводить беседы с гражданами или лицами, которые проходят в деле потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и пр.

Учитывая влияние на степень развитости у будущего полицейского всех этих детерминант, необходимо, как правило, проводить специальную работу и создавать условия для ее совершенствования в образовательном процессе, то есть добиваться того, чтобы курсант стремился не только удовлетворять свою потребность в эмоциональных контактах с людьми, но чувствовал потребность в глубоком эмоциональном, содержательном общении с коллегами и гражданами.

Важнейшим компонентом коммуникативной компетенции будущего полицейского также является уровень владения языком, предполагающий: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; точное восприятие устного слова и точной передачи идей собеседника своими словами; умение выделять из услышанного суть вопроса; корректную постановку вопросов; краткость и точность формулировок ответов на вопросы собеседника; логичность построения и изложения высказывания.

Подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что коммуникативная компетенция курсантов МВД РФ в профессии полицейского содержит в себе наряду с рядом психических свойств определенные особенности мышления, формирующиеся в ходе получения профессионального образования: открытость (то есть умение видеть ряд решений одной и той же задачи), гибкость, нестандартность ассоциативного ряда, развитость внутреннего плана действий. Как показывает данное исследование, эти свойства мышления определяют умение видеть и ставить проблемы, что первично для развития творческого подхода полицейского к коммуникативным процессам и к своей профессиональной деятельности в целом.

Список литературы Формирование социально-коммуникативной компетентности у курсантов вузов МВД РФ

- Евтихов О. В., Караваев А. Ф. Формирование основ профессионализма и профессиональной компетентности курсантов в вузе правоохранительных органов как педагогическая проблема // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1(56). С. 128–131.

- Иванов Е. А., Марихин С. В., Шабанов Л. В. Адаптационная конфликтность и формирование коммуникативных способностей у студентов и курсантов российских вузов // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2019. № 2. С. 231–238.

- Кравцов О. Г., Балашова В. А., Цветков В. Л. Особенности социального позиционирования оперативных сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 4(75). С. 60–64.

- Малкова Т.В., Навроцкая И.Н. Из опыта работы над расширением запаса профессионально ориентированной лексики // Вопросы педагогики. 2019. № 11–1. С. 172–174.

- Скворцова Е. В. Этнокультурная компетентность сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 3(66). С. 15–19.

- Коммуникативная толерантность как психологическое качество, обеспечивающее способность курсанта к конструктивному взаимодействию / И. В. Хамидова [и т. д.] // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2019. № 3(169). С. 446–449.

- Човдырова Г. С., Клименко Т. С. Методы группового развития коммуникативной компетентности у курсантов — будущих сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1(60). С. 27–32.

- Конституция Российской Федерации (ред. от 01.04.2020) // НПП «Гарант-Сервис». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 30.03.2020).

- Обзоры обращений в МВД России // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:https://мвд.рф/mvd/structure1/Departamenti/Departament_deloproizvodstva_i_raboti_s/Informacija_o_rassmotrenii_obrashhenij (дата обращения: 01.04.2020).

- Общественное мнение // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 30.03.2020).

- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 01.04.2020).

- Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 “Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации” // Гарант. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/71877330/ (дата обращения: 01.04.2020).