Формирование способности к инновационной инженерной деятельности студентов технических вузов

Автор: Наумкин Н.И., Шабанов Г.И., Грошева Е.П.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 3 (52), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся характеристика инновационной инженерной деятельности и классификация инноваций, а также формулируется понятие способности к инновационной инженерной деятельности. На их основе разрабатывается подсистема методической системы формирования у студентов технических вузов способности к инновационной инженерной деятельности в процессе обучения основам инженерного творчества и патентоведения.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136458

IDR: 147136458

Текст научной статьи Формирование способности к инновационной инженерной деятельности студентов технических вузов

В статье приводятся характеристика инновационной инженерной деятельности и классификация инноваций, а также формулируется понятие способности к инновационной инженерной деятельности. На их основе разрабатывается подсистема методической системы формирования у студентов технических вузов способности к инновационной инженерной деятельности в процессе обучения основам инженерного творчества и патентоведения.

Россия выбрала инновационный путь развития экономики, в основе которого лежат развитая теория инноваций; понимание закономерностей цикличности смены поколений и направлений техники и технологии, технологических укладов и способов производства, соответствующих им институциональных форм; умелое использование рыночного хозяйственного механизма. Этот путь реализуется за счет инновационной деятельности — цикла работ от создания перспективного инновационного продукта до освоения его промышленного производства и реализации на рынке.

Существует много определений инновационной деятельности. Например, А. Д. Гохштанд рассматривает ее как вовлечение достижений науки и техники в хозяйственный (гражданско-правовой) оборот. В основе подобной деятельности лежит инновация (нововведение), которая тоже толкуется неоднозначно. Так, указанный автор полагает, что это результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для использования в практической жизни людей и предприятий1. По терминологии закона РФ «О науке и государственной научно-технической политике» инновация есть научная и научно-техническая продукция, под которой понимаются как результаты твор ческой деятельности научных организаций, так и научно-технические достижения граждан.

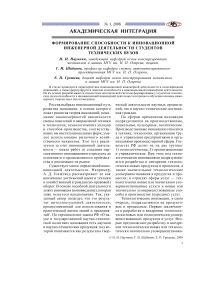

По сферам применения инновации подразделяются на производственные, социальные, культурные, политические. Производственные инновации относятся к технике, технологии, организации труда и управления предприятиями и организациями производственной сферы. Госкомстат РФ делит их на две группы: 1) технологические; 2) организационные и управленческие. При этом под технологическими инновациями подразумеваются разработка и внедрение технологически новых продуктов и процессов, а также значительные технологические усовершенствования в продуктах и процессах; в отраслях сферы услуг — технологически новые или значительно усовершенствованные услуги и новые или значительно усовершенствованные способы в производстве (передаче) услуг.

Технологические инновации, в свою очередь, подразделяются на продуктовые и процессные. Первые заключаются в разработке и внедрении технологически новых или технологически усовершенствованных продуктов и услуг. Вторые предполагают разработку и внедрение технологически новых или технологически значительно усовершенствован-

ных производственных методов, в том Классификация инноваций схематически числе методов передачи продуктов. представлена на рис. 1.

Р и с. 1. Классификация инноваций

Инновационная деятельность является связующим звеном между научной и научно-технической деятельностью, относящейся к непроизводственной сфере, с одной стороны, и всеми видами производственной деятельности — с другой. В результате создается нематериальная (конструкторская, технологическая, экономическая, организационная) документация, необходимая для производства и реализации товаров, работ и услуг, или, по финансовой терминологии, нематериальные активы.

К видам работ, составляющих инновационную деятельность, относятся: 1) фундаментальные и поисковые исследования; 2) прикладные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР); 3) освоение новых или усовершенствованных технологий, новых или усовершенствованных товаров или услуг; 4) производство и реализация товаров, работ и услуг, созданных с использованием результатов научно-технической деятельности. Эти работы предусмотре ны системой российских стандартов. Включение научных и научно-технических работ в состав инновационной деятельности обосновано тем, что результаты научно-технической деятельности, создаваемые в процессе проведения НИОКТР, служат ее фундаментом.

Проанализировав мировую практику инновационной деятельности, мы пришли к выводу, что инновационная способность нации связана не столько с наукой, изучающей законы природы, сколько с состоянием инженерной системы, в которую входят разработка новой продукции, организация ее производства и доведения до потребителей. Именно эту деятельность и можно назвать инновационной инженерной. Она является реакцией на конкретные потребности общества и представляет собой основу инновационной экономики. В дальнейшем под инновационной инженерной деятельностью мы будем понимать разработку и создание новых техники и технологий, доведенных до вида товарной продукции, представленной охранными документа- ми на интеллектуальную собственность, технической документацией или промышленными образцами, обеспечивающими экономический, социальный или другой эффект, а следовательно, являющихся конкурентоспособными.

В современном мире управление инновационными процессами, и в первую очередь инновационными технологиями, становится наиважнейшей проблемой. Для ее решения требуются специалисты, способные воспринимать инновации и воспроизводить их. С этой целью в процессе обучения студентов технических вузов особое внимание необходимо уделять вопросам формирования у них способности к инновационной инженерной деятельности (СИИД).

Л. Д. Столяренко считает, что способности — это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, быстроту и легкость овладения ею2. Способности человека можно разделить на природные, связанные с врожденными задатками, и специфические, имеющие общественно-историческое происхождение, обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде.

Специфические человеческие способности, в свою очередь, подразделяются на несколько видов:

-

а) общие, которыми определяется успех человека в самых различных видах деятельности и общения (умственные способности, уровень интеллекта, развитые память и речь, точность и тонкость движения рук и т. п.); специальные, обусловливающие успех человека в отдельных видах деятельности и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие (способности математические, технические, литературно-лингвистические, художественно-творческие и т. п.); частные (память, внимание, восприятие, мышление, воображение);

-

б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно-логическому мышлению, и практические, лежащие в основе склонности к конкрет

но-практическим действиям. Сочетание этих способностей свойственно разносторонне одаренным людям;

-

в) учебные, влияющие на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирование качеств личности, и творческие, связанные с успешностью в создании произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. Высшая степень творческих проявлений личности называется гениальностью, а высшая степень способностей личности в определенной деятельности (общении) — талантом;

-

г) коммуникативные (способности к общению, взаимодействию с людьми) и предметно-деятельностные, связанные с взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами и т. п.).

Способности — это прижизненные образования. Их развитие идет в процессе индивидуальной жизни, среда и воспитание активно формируют их. Выделяются следующие уровни способностей: репродуктивный, обеспечивающий высокое умение усваивать готовые знания, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, предполагающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень включает в себя элементы творческого, и наоборот. Важным моментом в развитии способностей является комплексность — одновременное совершенствование нескольких взаимодополняющих друг друга способностей.

Профессор Б. Бим-Бад в своем выступлении по телевидению высказал мысль, что в молодых людях прежде всего необходимо развивать общие способности. В результате этого тренируется мысль, а натренированная мысль — мысль нравственная. Жизнь требует развития общих способностей, в том числе способностей анализировать, критиковать, ведущих к развитию творческой деятельности. Критическое мышление использует мыслительные процессы для анализа фактов, подвергает сомнению общепринятые знания и интерпретации. Творческое мышление способно создавать новые, оригинальные идеи. Решение проблем — это выбор возможных решений, анализ возможных результатов и, в случае необходимости, пересмотр первоначального выбора.

На основании вышеизложенного под СИИД следует понимать такую совокупность взаимосвязанных индивидуально-психических особенностей личности, которая определяет ее пригодность к успешной инновационной инженерной деятельности, существующую и развивающуюся в условиях этой деятельности, при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, а также определяющую готовность к обучению новым способам и приемам этой деятельности. Н. И. Наумкиным структурирована СИИД, включающая в себя следующие основные компоненты: владение общетехническими и междисциплинарными знаниями, технологией производства; способность решать инженерные и творческие задачи, способности к постановке задачи, проектированию, изобретательству, работе в команде; умения принимать решение, представлять его в конечном виде, проводить патентные исследования; владение правовой культурой в области интеллектуальной собственности (охрана результатов интеллектуальной деятельности, защита интеллектуальной собственности и управление интеллектуальной собственностью)3. Для их формирования в Институте механики и энергетики МГУ им. Н. П. Огарева разработана и внедрена методическая система, подсистемой которой является развитие СИИД у студентов в процессе обучения техническому творчеству.

Одно из направлений реализации подсистемы составляет рационализаторская и изобретательская деятельность в рамках проводимых вузом научно-исследовательских и изобретательских работ. Участие в рационализаторской и изобре тательской работе позволяет студенту не только убедиться в правильности выбора специальности, но и перейти от репродуктивного мышления к осознанному накоплению и творческому осмыслению знаний в процессе обучения; овладеть умениями, навыками решения нестандартных задач. Продуктивным участие студента в рационализаторской и изобретательской работе будет в том случае, если в процессе обучения с использованием программ государственного стандарта и его региональных элементов (в частности, учебного курса «Основы инженерного творчества и патентоведения») и воплощения соответствующих методик обучения у него удастся сформировать элементы инновационной инженерной деятельности, соответствующие способности, знания, умения и навыки.

В рамках дисциплины «Основы инженерного творчества и патентоведения» решаются физико-технические задачи. Являясь факультативными, они по сути своей могут быть индивидуальными, коллективными и групповыми4. Первые реализуются через курсовое и дипломное проектирование, наставничество, широко используемое в педагогической практике, вторые и третьи — через классногрупповые занятия, самостоятельные занятия под руководством преподавателя, кружки студенческого научного общества, временные творческие студенческие коллективы и другие формы организации учебной деятельности. С целью формирования у студентов таких качеств, как ответственность, умение взаимодействовать с коллективом, дисциплинированность, творческая активность, умение генерировать идеи, воспринимать чужие идеи, принимать общее решение и др., применяются также учебные деловые игры. Учебная деловая игра — это целенаправленно сконструированная модель какого-либо реального процесса, имитирующая профессиональную деятельность и направленная на формирование и закрепление профессиональных умений и навыков.

С психологической точки зрения развитие способностей зависит от включенности обучающихся в соответствующую деятельность5. Моделируя действительность, студенты выявляют техническую проблему, ставят перед собой задачу, творчески решают ее, анализируют решение и учатся распоряжаться результатами своей творческой деятельности. В процессе изучения основ инженерного творчества и патентоведения студенты приобретают навыки проведения патентных исследований, исследований технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

С педагогической точки зрения патентные исследования могут служить мотивацией для формирования творче ских профессионально-личностных качеств6. На информационном и творческом этапах изучения дисциплины «Основы инженерного творчества и патентоведения» студенту необходимо работать с прототипами исследуемых инженерных решений, а для этого он должен овладеть навыками поиска научно-технической и патентной информации. Самостоятельный поиск влияет на формирование личной активности, самообразования, творческого мышления, способности к систематизации и классификации, умения переносить знания и умения в реальные ситуации.

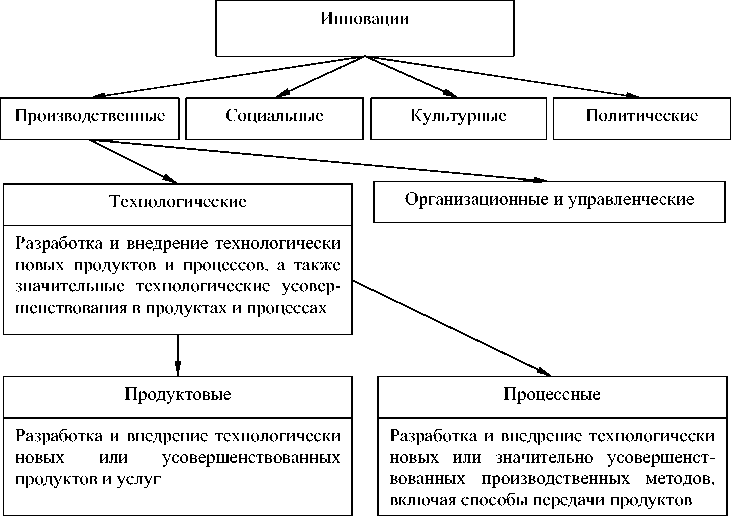

Проведенный педагогический эксперимент подтвердил высокую эффективность формирования СПИД у студентов в рамках вышеуказанной дисциплины, о чем свидетельствует гистограмма разброса мнений респондентов (рис. 2).

Р и с. 2. Разброс мнений студентов о формировании компонентов СПИД в процессе обучения техническому творчеству:

-

1 — способность решать творческие задачи; 2 — владение фундаментальными знаниями; 3 — владение общетехническими знаниями; 4 — способность решать инженерные задачи; 5 — владение технологией производства; 6 — способность к постановке задачи; 7 — способность к проектированию; 8 — способность к изобретательству; 9 — умение принимать решение; 10 — умение работать в команде; 11 — владение междисциплинарными знаниями; 12 — представление решения в конечном виде

Таким образом, подсистема единой методической системы формирования СПИД у студентов в процессе их обучения основам инженерного творчества и патентоведения способствует развитию профессионально-творческой направленности обучения, позволяет дополнить образовательный комплекс необходимой информацией, направленной на формирование у будущих инженеров:

-

— знаний принципов и методов поиска и отбора необходимой информации, умений генерировать идеи, навыков ведения дискуссий и мозгового штурма на основе применения разнообразных методов обучения конструкторской деятельности с использованием затрудняющих условий, проблемных задач, а также интенсификации коллективной научно-технической деятельности;

-

— владения теорией и методикой решения изобретательских задач, включающей в себя, в зависимости от профиля специальности и характера решаемых задач, следующие разделы: изобретательские приемы, изобретательские стандарты, физические эффекты, алгоритмы решения изобретательских задач и поиска научно-технических решений с использованием компьютерной технологии;

-

— умений самостоятельно выделять, формулировать практическую производственную задачу, творчески, нетрадиционно подходить к ее решению с пониманием функциональных зависимостей между видимыми и невидимыми процессами;

-

— навыков проведения патентного поиска, формы и методы которого позволяют проводить конъюнктурные исследования рынка, исследования существующих проблем конкретных отраслей промышленности, вычленять перспективные направления исследований и разработок;

-

— правового сознания;

-

— понимания необходимости управления интеллектуальной собственностью;

— СИИД в целом как основы обеспечения экономики страны прорывными технологиями.