Формы дифференциации языка в аспекте устности

Автор: Самуйлова Лидия Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы теории

Статья в выпуске: 7, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/146120459

IDR: 146120459

Текст статьи Формы дифференциации языка в аспекте устности

Что касается дальнейшей языковой дифференциации, иллюстрацией которой служит богатая палитра как русских, так и немецких терминов, приводимых нами ниже, то они отражают природу самой человеческой речи, а именно тот факт, что «ни один язык не существует в вакууме: язык существует в языковом коллективе, коммуникативные и экспрессивные нужды которого он призван обслуживать» [2: 109].

М. Вандручка пишет об ощутимой гетерогенности родного языка так:

«Mehrsprachig sind wir schon in unserer Muttersprache. Die Sprache, die wir in der Schule lernen, ist bereits unsere erste Zweitsprache, nach einer regional, sozial, kulturell begrenzten Sprache der Kindheit eine transregionale, transsoziale Kulturspra-che. Wir lernen sehr schnell mehrere gesellschaftliche Gruppensprachen zu verstehen und zu gebrauchen, Schülersprachen, Studentensprachen, Sportsprachen, Fachspra-chen. Wir sprechen zu Hause eine andere Sprache als im Beruf oder in der Öffentlich-keit. Wir wechseln von der Alltagssprache zur Sonn- und Feiertagssprache, von der Kul-tursprache zur Vulgärsprache. Wir sind mehrsprachig in allen Regenbogenfarben des soziokulturellen Spektrums. Unsere Sprachen sind keine Monosysteme. Jede Sprache ist eigentlich ein Konglomerat von Sprachen; jede Sprache ist ein Polysystem» (Цит. по [18: 14]).

Ср. также [36: 16]:

«Immer spricht / schreibt jemand in der Sprache einer Zeit, als Angehöriger einer sozialen Gruppe, in der Standardsprache (häufiger als im Dialekt), als Mensch einer bestimmten Altersgruppe, als Mann oder Frau, in der Welt des Alltags, der Wissen-schaft, der Dichtung oder der Religion».

П. Браун говорит о языковом поле (Sprachfeld) со структурно и функционально дифференцированными формами и значениями. Большинство носителей языка обладает способностью к речевому варьированию сообразно ситуации и целеустановке общения. Вслед за Т. Левандовски, П. Браун характеризует языковые разновидности как интер- и интраперсо-нальные:

«Ein einigermaßen gut Ausgebildeter, ob Automechaniker, Kassiererin oder Schü-ler der 10.Klasse, spricht standardsprachlich, fachsprachlich, umgangssprachlich oder mundartlich und nicht selten auch sondersprachlich (z.B. jugendsprachlich). Wo früher eine oft regional eingeschränkte innere Einsprachigkeit vorherrschend war – nicht we-nige sprachen nur einen Dialekt -, gibt es heute das breite Angebot der inneren Mehr-sprachigkeit mit verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung und Interpretation der außersprachlichen Welt» [19: 20].

Рисуя речевой портрет современных интеллигентных носителей русского языка, Л.П. Крысин отмечает характерную особенность речевого поведения этой социально-культурной группы – «умение переключаться (в процессе коммуникации) с одних подсистем языка на другие», обозначая ее, поскольку речь идет о многокодовом переключении, как «полиглосс-ность» [6: 274].

Ф. Шмёе [35] озаглавливает свою статью, цитируя высказывание иностранной студентки, изучающей немецкий язык, «Das Deutsche ist eine bun-te Wäscheleine». Образ пестрой бельевой веревки создается разнообразием предметов одежды, развешанных на ней: джинсы рядом с вечерними платьями, носки рядом с лыжными, спортивными брюками. При этом бывает не так легко разобраться, что следует надеть в конкретной ситуации.

Проблема не осталась без внимания художников слова. В подтверждение – следующие литературные фрагменты (выделение подчеркиванием наше – Л.С.):

«Wie man sich irren kann ...»

«Doch indem ich es hinschreibe, stocke ich schon. Ein solcher Satz besagt nichts. Es klingt schon wie Umgangsdeutsch . Jeder gebraucht ihn, wenn er nur Kleingeld wech-selt und sich verzählt» ( E. Neutsch. Zwei leere Stühle ).

«Die versuchen ja ihren Schuljargon , ihren Straßenjargon auch oben in der Woh-nung anzuwenden. Mein Sohn sagt zu mir, du Fohlen. Und ich gebe es zurück, raus, du Fohlen. Und er, Mutti, was ist denn mit dir los, ich bin doch kein Fohlen, und ich sage, was du kannst, kann ich schon längst» (R. Wagner. Lisas geheimes Buch).

«Natürlich nicht gleich am ersten Schultag, aber doch sehr schnell hatte Beringer gesehen, daß er sich fünf oder sechs Kinder zu merken haben würde in seiner Klasse.

Denn was hier als Fremdsprache gelehrt wurde, das beherrschten die bereits: Hoch-deutsch» (G. Fuchs. Beringer und die lange Wut).

Язык как социокультурная переменная (soziokulturelle Variable), образно характеризуемая как «языки в языке» (P. Braun), как «многоязычие всех цветов радуги социокультурного спектра» (M. Wandrutszhka), представлен далее терминологическими рядами на материале немецкого языка. За небольшим исключением в состав номинаций входит компонент Sprache, отражающий известную и, в общем-то, понятную привычку языковедов к созданию удобных рабочих терминов, хотя и не всегда адекватно отражающих суть языкового явления. Аналогичные русские обозначения, не столь лаконичные по причине их описательности, часто включают в качестве второго (определяемого) компонента слово речь (а не язык ).

Ю.М. Скребнев, подбирая терминологический аппарат для собственного исследования в сфере коллоквиальной лингвистики, подробно обговаривает правомерность использования терминологических номинаций «разговорный язык» и «разговорная речь». Для контекстов, несущих отчетливую психолингвистическую информацию (например: спонтанность, не-официальность, устность), определяющую процесс порождения некоторого типа и формы речи, предписан термин с составляющей речь . Объектом же чисто лингвистического описания является не процесс «реализации (объективации) синтагматического аспекта языка», а продукт (текст, речевой акт) этого процесса и его характеристика, совпадающая с характеристикой «той части языка, которая используется в данном типе речевого общения». Тогда объектом коллоквиалистики будет «субъязык, обслуживающий сферу обиходно-разговорного общения», а предметом исследования – «структура специфической области (стиль) этого субъязыка» [13: 31].

При описании языка как гетерогенного образования в немецкой германистике в последнее время все чаще используется термин Varietät, вписывающийся в понятийное поле с общим признаком variabel (vs. konstant, sta-bil, homogen): Variable, Variabilität, Variante, Variation, Variationslinguistik, Varietätengrammatik (см. дефиниции перечисленных обозначений, а также анализ употребления их различными лингвистами [20: 826, 827; 30: 769– 771; 31; 23; 29; 15]).

Симптоматичным следует признать появление термина Sprachvarietät. Это сигнал признания разнообразия языковых форм и их равноправия [10: 37]. Отечественная германистика в качестве соответствия немецкому Varietät использует, как правило, слово «разновидность», хотя встречаются и другие номинативные единицы, в том числе однокоренные с прилагательными «вариантный» / «вариативный»: варианты, вариации. Ср. у Б.А. Серебренникова [11: 85]:

«Человеческий язык не представляет собой абсолютно однородного целого. В действительности – это совокупность различных языковых вариаций , возникновение которых вызывается действием самых различных факторов. Существу-

ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ

Выпуск «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 7/2007 ют различные территориальные, социальные и функциональные варианты языка» (Выделено мною. - Л.С.).

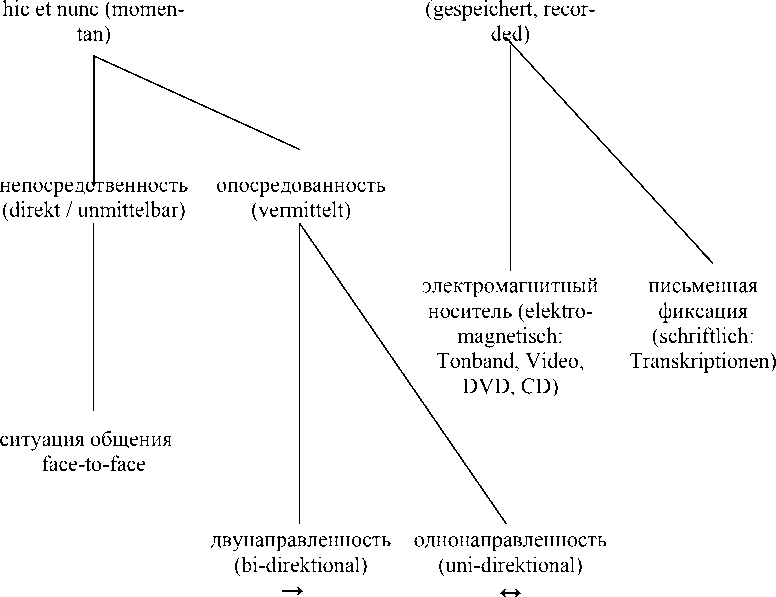

Исходя из сказанного, полагаем, что лингвистически корректнее говорить не об отдельных языках, а о разновидностях (Varietäten) конкретного (здесь – немецкого) языка, которые выделяются с учетом следующих трех основных характеристик: 1) диатопной (diatopisch = ortsspezifisch) – территориальной, географической принадлежности; 2) диастратной (diastratisch = gruppenspezifisch) – групповой принадлежности; 3) диафатической (diapha-sisch = situationsspezifisch) – стилистической принадлежности [16; 26; 29].

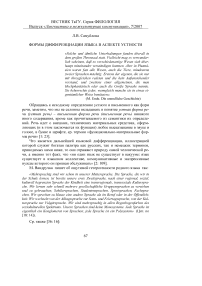

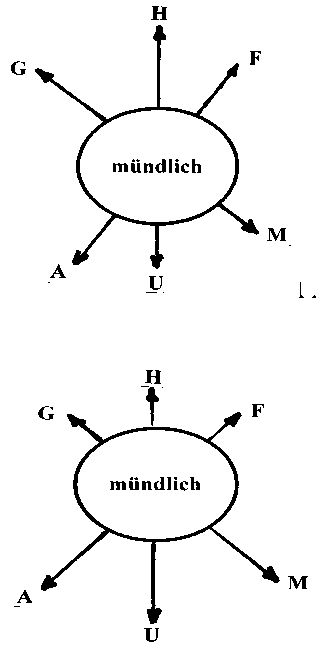

Сказанное может быть проиллюстрировано одной из моделей языковой вариативности (Varietätenmodel), которая в общих чертах, без конкретизации, перечисляет основные разновидности современного немецкого языка. С целью привязки данной модели к собственному исследовательскому намерению и материалу мы позволили себе отразить базисную медиальную ориентированность каждой из представленных разновидностей с помощью оттеночного фона, сигнализирующего письменную основу (см. рис.1). Модель заимствована из статьи М. Рейнке [33].

Попытки упорядочить термины, используемые для обозначения типов и форм территориального, социального, функционально-прагматического, функционально-стилистического и даже медиального и гендерного расслоения языка, в очередной раз подтверждают тезис о том, что «реальность всегда намного сложнее языка описания, а при обращении к исторической ретроспективе неизбежны некоторые поправки в характере использования терминов и объеме их содержания» [10: 44].

Современный исследователь наталкивается, как правило, на отсутствие единой терминологии, на разветвленную терминологическую полисемию и синонимию, следствием которых являются многочисленные терминологические пересечения и недифференцированное использование терминологических номинаций.

При составлении приводимой ниже таблицы не удалось избежать недостатков, вызванных упомянутыми выше причинами, однако, в ней наглядно представлен основной корпус терминов и обозначений, встречающихся в специальной литературе теоретического характера [4; 17; 25; 22; 28; 35], а также в лексикографических источниках [21; 38; 27; 30]. Эпизодически привлекается исторический контекст, корпус официальных терминологических обозначений дополняется списком разговорных номинаций, отмеченных отрицательными коннотациями.

Вариативная модель современного немецкого языка

Рис. 1

Таблица

|

Общее представление о немецком языке |

Gesamtsprache, Nationalsprache, Einzelsprache, Varietät |

|

Экзестенциональ-ные формы языка (Existenzformen, Erscheinungsfor-men) |

Hochsprache, Schriftsprache, Literatursprache, Kultursprache, (Kulturdialekt), Einheitssprache, Gemeinsprache, Koine, Haupt-sprache, Standardsprache (Standardvarietät), Gebildetensprache. Alltagssprache, Umgangssprache, Volkssprache (Vulgärspra-che – mittelalter.), Verkehrssprache, Ausgleichssprache (frühnhd.), mündliche Normalsprache, Gebrauchssprache, Durch-schnittssprache, Konversationssprache, Gesprächssprache, Sprechsprache, Sprache der Nähe (Nähesprache), Halbstandard-sprache, Stadtsprache (Stadtdialekt, Stadtmundart). Regionalsprache, Provinzialsprache, Landschaftssprache, Halbdialekt, Schweizerdeutsch (Schwyzerdüütsch), Missingsch. Dialekt, Mundart. |

|

Amtssprache, Staatssprache (19., frühes 20.Jh.), Landessprache, Vollsprache, Verwaltungssprache, Arbeitssprache, Geschäftsspra-che, Kanzleisprache (frühnhd.), Urkundensprache, Firmensprache, |

|

Функциональнопрагматические разновидности языка (Sondersprache, Fachsprache, Exper-tensprache, Berufs-sprache, Geheim-sprache) |

Konzernsprache, Managersprache, Bürosprache, Kaufmannsspra-che, Funktionärsdeutsch, Politikersprache, Pressesprache, Zei-tungssprache, Nachrichtensprache, Werbesprache, Theoriesprache, Wissenschaftssprache, Bildungssprache, Vortragssprache, Schul-sprache, Gerichtssprache (Rechtssprache), Kirchensprache, Heili-ge Sprache, Sakralsprache, Kreuzsprache, Predigtsprache, Dich-tersprache, Theatersprache, Sportsprache, Druckersprache (hist. Bezeichnung für Schreibdialekte der frühnhd. Buchdrucker), Verbrauchersprache, Verteilersprache, Werkstattsprache, Arbeiter-sprache. |

|

Разговорные обозначения |

Kaderwelsch, Rampenrotwelsch (Theatersprache), Tinten-deutsch (Amts- und Bürosprache, Kaufmannssprache, seit 1870), Konservendeutsch (veraltete Ausdrucksweise, Amtsdeutsch, seit 1950). |

|

Социальные разновидности языка (Sondersprache, Schichtensprache, Gruppensprache, Geheimsprache) |

Alterssprache, Frauensprache, Männersprache, Seniorenspra-che, Erwachsenensprache, Kindersprache, Elternsprache, Baby-und Ammensprache, Jugendsprache, Teenagersprache, Psycho-sprache, Szenesprache, Soldatensprache, Halbwüchsigendeutsch, Kontrasprache, Studentensprache, Kommandosprache, Pidgin-Deutsch, Rotwelsch, Kauderwelsch, Argot, Gaunersprache, Je-nisch, Kundensprache. |

|

Разговорные обозначения |

Diskosprache, Teenager-Chinesisch, Urlaubssprache, Küchen-deutsch, Kumpeldeutsch, Gastarbeiterdeutsch, Denglisch, Deuglisch, Engleutsch, Deutschlish, Amideutsch, Türkenslang, Ghettosprache, Kanak Sprak, Kanakisch. |

Роль и степень участия устной и/или письменной формы речи в формировании и разграничении названных и других языковых разновидностей подлежат отдельному обсуждению. Считаем целесообразным перенести его в плоскость традиционного дифференцированного рассмотрения речевых феноменов форма существования / проявления языка и функциональный стиль , как это принято в отечественной германистике и лингвистике. Тогда номинации первого списка без особого труда можно упорядочить внутри известной в лингвистике модели вертикального членения языка (vertikale Gliederung / Schichtung), включающей традиционно три ведущие формы существования / проявления языка: 1) литературный язык, 2) разговорно-обиходный язык, 3) диалект.

Синонимичные пары (Umgangssprache – Alltagssprache, Dialekt – Mundart) или ряды (Literatursprache – Standardsprache – Hochsprache – Schriftsprache – Einheitssprache) устанавливаются разными авторами в соответствии с задачами собственного исследования и избранным подходом к анализируемому объекту (см., например, анализ синонимии терминов в работах [16; 24; 28; 17; 15; 18]). Ср. также [30: 236] с пометой «полные или частичные синонимы»: Gemeinsprache – Hochsprache – Schriftsprache –

Einheitssprache – Literatursprache – Standardsprache – Koine. Процедура выявления регулярной формы их речевой реализации не представляет больших сложностей. Так, литературный язык воплощается в двух формах – письменной и устной (имея в основе письменность), разговорнообиходный – преимущественно в устной, диалект – почти исключительно в устной.

При взгляде на другие разряды обозначений (включая разговорные), рефлектирующие социально- и профессионально-демографические признаки, еще рельефнее отражается картина гетерогенности современного немецкого языка, усложняющая общую коммуникативную ситуацию.

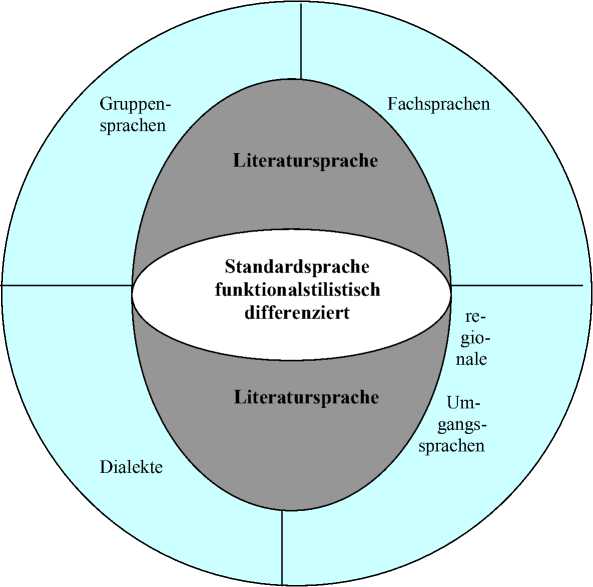

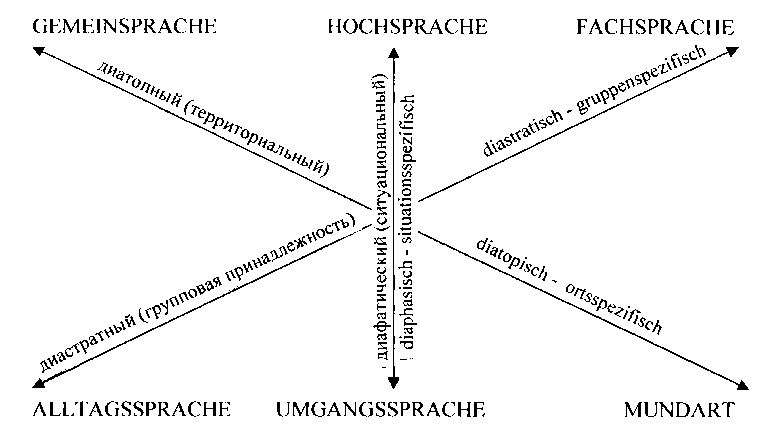

Другая попытка придания языковой действительности оптической перспективы носит отчетливый социолингвистический характер. Модель языковой действительности (Sprachwirklichkeitsmodell) Г. Леффлера [28: 86] базируется на шести основных понятиях, соответствующих шести языковым сферам, идентифицирующим терминологическим элементом которых является слово «лект» (Lekt: griech. legein = sprechen), см. рис. 2.

Модель языковой действительности представлена графически в виде внешних углов с расходящимися лучами – конкретными разновидностями (Soziolekte: Schichtensprachen, Gruppensprachen, Sondersprachen), либо признаками «лекта» (Situolekte: monologisch, symmetrisch, dialogisch, asymmet-risch) – они различаются по материальной форме выражения – медиуму (Mediolekte), функции (Funktiolekte), ареальной окраске (Dialekte), социально-групповой принадлежности (Soziolekte), возрастным и половым характеристикам (Sexlekte, Alterssprachen), по интеракциональным (ситуа-циональным) типам (Situolekte, Stile / Textsorten), по индивидуальным особенностям речи (Idiolekte). Очертания языкового континуума угадываются во внутренней окружности и пересекающихся линиях.

Согласно рассуждениям Г. Леффлера, основными во всей этой конфигурации являются языковые (лектальные) признаки, которые отличают один «лект» от другого. Симптоматика разновидностей принадлежит языковой сфере. Источник классификационных категориальных признаков следует искать в сфере ситуационально-социального общения. В редакции М. Петерса графика Г. Леффлера претерпевает некоторые качественные и количественные изменения. Автор разводит «лекты» по половым и возрастным признакам. Его модель «прирастает» еще на один луч Elikialekt, включающий язык детей (Kindersprache), молодежи (Jugendsprache), взрослых (Erwachsenensprache) и пожилых (Seniorensprache), т.е. все возрастные ступени, которые человек и его язык проходят в течение жизни [32: 59]. См. рис. 3.

Подробный анализ представленных моделей не входит в наши намерения. Ограничимся лишь двумя краткими замечаниями. Первое из них касается термина «гендерлект» (Sexlekt); второе замечание касается понятия медиолект.

Рис. 2

Рис. 3

Появление понятия «гендерлект» как постоянного набора признаков мужской и женской речи – обусловлено, как известно, гипотезой гендерных субкультур. Однако, при всем давлении феминистской субкультуры и лингвистики языковеды не спешат с узакониваем этого термина, полагая, что «роль субкультурного фактора сильно преувеличена», что «различия в мужской и женской речи не столь значительны, не проявляют себя в любом речевом акте и не свидетельствуют, что пол является определяющим фактором коммуникации» [5: 153]. Речевое поведение человека в большей степени проецируется конкретной коммуникативной ситуацией, хотя наличие некоторых стилистических особенностей фемининной и маскулинной речи (как письменной, так и устной) в рамках четко очерченной ситуации общения наукой не отрицается (см. [3; 5]). Считается также, что женщины более консервативны в отношении этикетных поведенческих форм, более чувствительны к понятию статусной (начальник – подчиненный, знакомый – незнакомый) и возрастной дистанции. Эта гендерная специфика объясняется интенсивным участием женщин в социализации молодого поколения, которому они передают этикетные традиции (см. об этом [9: 66]; о гендерном речевом поведении см.: [8: 121–131; 12: 7, 8]).

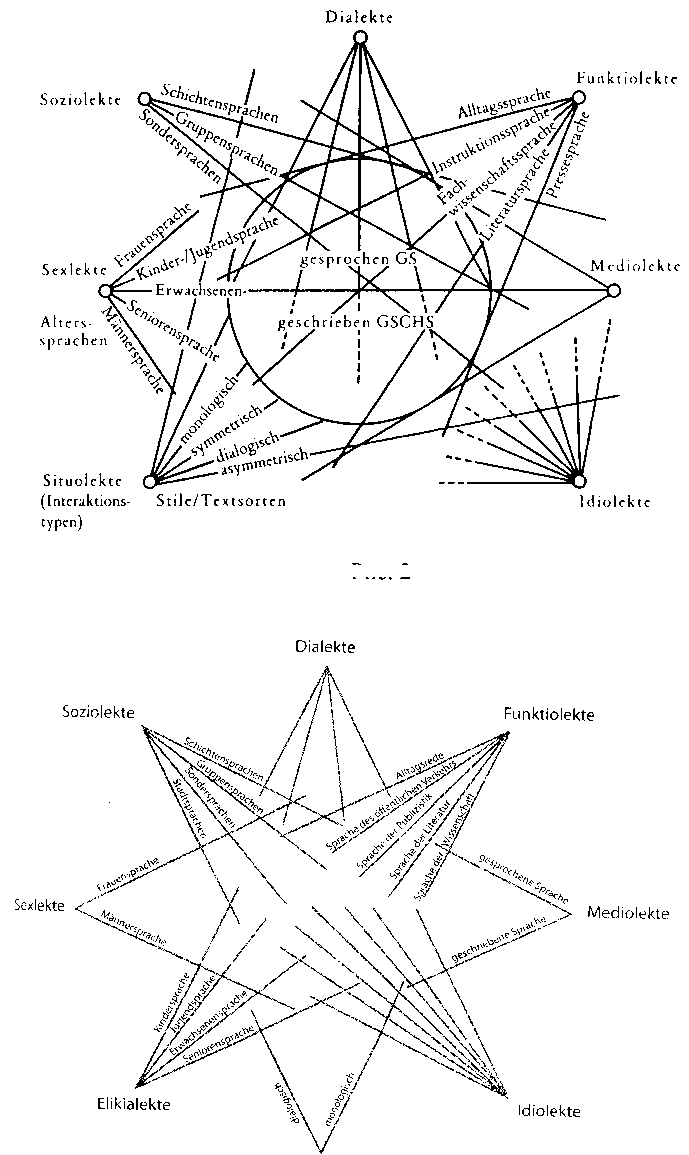

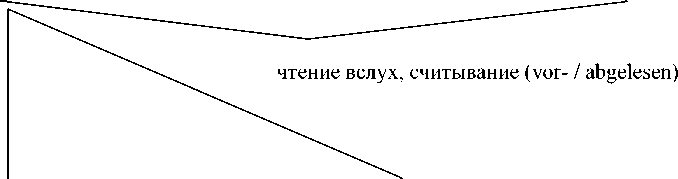

Второе замечание касается понятия медиолект , которое раскрывается с помощью графики, приводимой ниже (рис. 4). Прежде обратимся к термину Medium. Современные западные теории при описании форм реализации языка все чаще прибегают к обозначениям Medium, medial, Medialität (от лат. medium «Mitte») – медиум, медиальный, медиальность (см., например [26; 37]). Лексикографическая дефиниция номинации Medium не включают в набор значений формы речи (устный – письменный): medial – Medium, Mittel, das der Vermittlung von Informationen, Unterhaltung u. Belehrung dient, z.B. Zeitung, Film, Tonband; (Phys.) Substanz, in der sich physik. Vorgänge ab-spielen [38: 1064]. Это замечание справедливо и для лингвистических справочников. П. Кох и В. Эстеррайхер используют Medium для обозначения языкового кода – Medium: graphischer Kode, phonischer Kode [26]. Г. Леффлер вкладывает в составляющую Medium своего ключевого термина Me-diolekt естественнонаучное понятие физической среды, в которой манифестируются формы языкового выражения – воздух, бумага. Он говорит о медиумах манифестации устной и письменной речи (Medium der physikali-schen Manifestation) [28: 89].

Представленные терминологические вариации отражают специфику информационно-кодовой модели коммуникации. В соответствии с этой теоретической моделью в процессе коммуникации происходит преобразование сообщения в сигналы кода (Mеdium), которые могут быть транслированы по определенному каналу связи (Mеdium). «В устной речи „сигнал“ акустический, а „канал связи“ – любая физическая среда, проводящая звуковые волны» [7: 34].

устный (gesprochen)

письменный (geschrieben)

ситуация общения консервация

(Radio, TV)

(Te ← lefon)

Рис. 4

Авторская схема [28: 90, 97] адаптирована с сохранением оригинальной терминологии и получила развитие лишь в направлении уточнения списка электромагнитных носителей (ср. [32: 61]).

Как представляется, сама процедура выделения медиолекта (в основе своей явления чисто языкового) и постановка его в один ряд с разновидностями отчетливой социальной маркированности не может быть признана абсолютно корректной.

Медиумы – устный и письменный – по определению интерлектальны . Они не ограничиваются рамками одного какого-либо лекта , а пронизывают всю сферу ситуационально-социального общения. Ср. [36: 16]:

«Es fragt sich aber, ob die mediale Realisierung von Sprache überhaupt unter die-se Variationsmöglichkeiten gefaßt werden soll, denn zum Begriff ‘Sprache’ gehört im-mer eine irgendwie geartete materielle Erscheinungsweise».

Попытки превратить их в «вещь в себе» наталкиваются на необходимость выделения константного набора их признаков. Признаки разговорного языка, перечисленные Г. Леффлером со ссылкой на Г. Шанка и И. Шви-таллу [34] и в дополнение к ним, не являются признаками тотальной уст-ности , так как порождены факультативными для устного общения характеристиками – спонтанностью и неофициальностью , а потому маркируют обиходно-разговорную разновидность современного немецкого языка.

-

У. Аммон также полагает, что выделение лектов не в рамках основных параметров языковой вариативности – диатопного, диастратного, диафати-ческого, диахронного – лишь затрудняет общую систематизацию разновидностей языка. Это касается, в частности, и медиолекта [30: 403].

Д. Бауерс [17] выстраивает свою языковую модель (Sprachschema) под углом зрения реальной коммуникации. Этот ракурс рассмотрения заставляет его переосмыслить принятую полярность разновидностей (Hochsprache – Dialekt) и противопоставить:

-

1) Hochsprache – Umgangssprache как форме непринужденного общения, «небрежное» употребление Hochsprache (eine lässige Gebrauchsform);

-

2) Mundart – Gemeinsprache как надрегиональной общепонятной разновидности немецкого языка;

-

3) Fachsprache – Alltagssprache как языку повседневного общения, который дистанцируется от специального предметного знания и профессионального жаргона, обеспечивая общедоступность коммуникации, широту тематики и открытость ситуациональных типов.

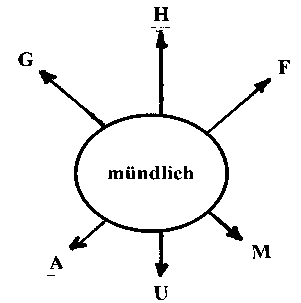

Сохранив исходные обозначения языковых разновидностей, уточним характер противопоставлений в схеме Д. Бауерса. Тогда они будут иметь вид, обозначенный на рис. 5.

Изменение положения лучей относительно точки их пересечения (ближе – дальше) позволяет графически представлять разнообразные типы коммуникативных ситуаций. Д. Бауерс, моделируя реальные акты общения, принимает за отправную точку форму его языковой реализации – «устно» или «письменно». В отвлечении от конкретной ситуации общения доля устности в представленных в схеме разновидностях в относительной оценке «больше – меньше» (ближе к центру – дальше от центра) выглядела бы как показано на рис. 6.

H – Hochsprache

G – Gemeinsprache

F – Fachsprache

A – Alltagssprache

U – Umgangssprache

M - Mundart

Рис. 5.

Рис . 6.

Процедура моделирования, предложенная Д. Бауерсом, отражает многомерность структуры социальной дифференциации языка, включающей как стратификационную дифференциацию, обусловленную разнородностью социальной структуры, так и ситуациональную дифференциацию, обусловленную многообразием социальных ситуаций общения. Она отвечает требованию, сформулированному отечественными социолингвистами, согласно которому «процесс социальной детерминации языка и речевой деятельности должен быть прослежен до его первичного звена – речевого акта, рассматриваемого в контексте социальной ситуации» [14: 44].

Ситуация общения – пожилой сельский житель, проигравший партию в скат, обвиняет в неудаче своего партнера (сюжет Д. Бауерса [17: 172]) – задает следующие параметры речи: устная, разговорно-обиходная с сильной диалектной окраской, вкраплениями специальной карточной терминологии. Они отражены на рис. 7.

Ситуация – научный доклад на конференции – прогнозирует следующие параметры речи: устная (возможно, чтение вслух), литературная с использованием специальной терминологии (рис. 8).

Рис. 8.

Рис. 7.