Формы перфекта в древнеславянском переводе Апостола (на материале списков XII-XIV вв.)

Автор: Новак Мария Олеговна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Главная тема номера

Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования форм перфекта в древнерусских списках Апостола XII-XIV вв., которое выполнено в рамках проекта, посвященного эволюции и функционированию древнерусского глагола. Актуальность и новизна избранной темы определяются дискуссионностью семантического и функционального статуса данного претерита, а также неизученностью данной категории в древнеславянском переводе Апостола. В центре внимания находятся Христинопольский Апостол XII в., Толстовский Апостол XIV в. и Чудовский Новый Завет XIV века. В работе применяются метод сплошной выборки, статистический метод, сопоставление данных разновременных списков и греческого первоисточника. В результате выявлены следующие тенденции: активное употребление перфекта без связки в форме 3 л. ед. ч., свидетельствующее о русификации рассмотренных списков; широкое варьирование форм перфекта и аориста, указывающее на обобщенную семантику перфекта как претерита; способность славянского перфекта передавать греческие формы презенса и способность славянского презенса передавать греческие формы перфекта, которые указывают на связь плана прошлого и плана настоящего в семантике перфекта; участие форм перфекта в грамматическом переосмыслении контекста, обусловленном факторами окказионального характера.

Древнеславянский перевод, апостол, перфект, семантика, функционирование, варьирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14969974

IDR: 14969974 | УДК: 811.163.1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.8

Текст научной статьи Формы перфекта в древнеславянском переводе Апостола (на материале списков XII-XIV вв.)

DOI:

Статья отражает результаты той части исследования эволюции и функционирования древнерусского глагола, которая предполагает рассмотрение сложных претеритов в переводных текстах древнеславянской книжной традиции – фиксацию вариативных форм на фоне греческого первоисточника и определение их функционально-семантического статуса.

В указанном аспекте предлагается анализ форм перфекта в нескольких списках древнеславянского Апостола. Выбор объекта про- диктован исключительно значимой ролью перфекта в истории прошедших времен, а также отсутствием в отечественной палеорусистике единой точки зрения на статус и семантику перфекта. Так, В.М. Марков, опираясь на наблюдения А.А. Потебни и А.А. Шахматова, решительно возражал не только против традиционного истолкования семантики перфекта как результативной, но и против употребления самого термина «перфект» применительно к истории русского языка, считая л-форму не причастием в составе сложного пре- терита, но элементом именного сказуемого, перешедшим затем из сферы имени в сферу глагола [3]. Другие исследователи, разделяя традиционную интерпретацию перфекта, рассматривают его в переводных памятниках древнеславянской книжности и приходят к выводу об исключительном разнообразии семантической реализации перфектных форм в контексте и его способности передавать как простые, так и сложные претериты греческого первоисточника, а также причастные формы [4; 6]. Отмечается «целый ряд коммуникативных преимуществ перфекта» по сравнению с простыми претеритами в древнерусском книжном языке: «В перфекте не было свойственной аористу омонимии форм 2 и 3 л. ед. ч., неразличения аористных и нестяжен-ных имперфектных форм у глаголов на -лти... совпадения с формами презенса или императива аористных образований типа несе или носи» [2, с. 83]. Вместе с тем репрезентация форм перфекта в тексте Апостола ранее не изучалась, и наше исследование должно послужить восполнению данной лакуны.

В центре нашего внимания находится Христинопольский толковый список XII в. га-лицко-волынского происхождения (Львовский исторический музей, ОР, № 37; далее – Христ), опубликованный на портале «Манускрипт» . Машиночитаемый формат публикации позволил произвести сплошную выборку словоформ перфекта из основного текста Деяний и Посланий апостолов, а также из вспомогательных текстов так называемого «Евфалиева аппарата» (предисловий и оглавлений к посланиям апостолов, приписываемых диакону Ев-фалию). Выборка анализируется статистически и содержательно – путем сопоставления с греческим текстом и рядом других древнеславянских списков, доступных по фотокопиям либо по изданиям Г.А. Воскресенского (ДА) и И. Христовой-Шомовой (СА). Преимущественное внимание уделяется древнерусским источникам – Толстовскому Апостолу XIV в. (РНБ, Q.п.I.5; далее – Толст) и Чудов-скому Новому Завету XIV в. (далее – Чуд; приводится по фототипическому изданию Леонтия, митрополита Московского). Греческий текст Апостола приводится по изданию B. Aland и K. Aland, текст предисловий и оглавлений Евфалия цитируется по изданию J.-P. Migne.

В тексте Христ отмечено всего 79 форм перфекта, в том числе 16 употреблений формы простого древнерусского перфекта 1 л. ед. ч. в 4 д 4 ‘знаю’, которая «встречается в основном в нарративно-повествовательных и церковно-проповеднических памятниках в авторской или прямой речи» [1, с. 445]. Кроме того, зафиксировано 29 случаев употребления л -формы 3 л. ед. ч. мужского рода без связки, 17 случаев употребления л -формы 3 л. ед. ч. мужского рода со связкой. Преобладание форм 3 л. связано с преимущественным употреблением перфекта в нарративных и проповеднических контекстах (в последних присутствуют, как правило, указания на действия Бога), например: Деян. 13:37 л t гож E б ъ въскрксидъ н е вид 4 исткд 4 н^ (Христ, л. 2); Деян. 15:4 съкл р лстл же t AHKO сътво- рилъ б ъ съ ннма (Христ, л. 5); 1Иоан. 2:6 z кoжE и онъ ходнлъ t CTK (Христ, л. 71).

Другие личные формы употреблены в Христ только со связкой (что вполне согласуется с церковно-книжным стилистическим стандартом): 11 форм 2 л. ед. ч. мужского рода, две формы 3 л. ед. ч. среднего рода, по одной форме 3 л. ед. ч. женского рода, 1 л. мн. ч. мужского рода, 2 л. мн. ч. мужского рода, 3 л. мн. ч. мужского рода. При этом из 63 употреблений лишь четыре передают собственно греческий перфект, два – формы пре-зенса и два – причастные формы. Остальные случаи представляют корреляцию «славянский перфект – греческий аорист». Эта асимметрия проявляется и с другой стороны: в греческом тексте Апостола перфектные формы исчисляются сотнями (см.: ЦБ), однако славянский перевод в целом весьма слабо реагирует на это обстоятельство. Если даже принять во внимание крупные лакуны в львовской части списка Христ, где утрачен ряд тетрадей и текст начинается с 13-й главы книги Деяний, число случаев перевода греческого перфекта славянским перфектом остается более чем незначительным на фоне корреляций «греческий перфект – славянский аорист» и «греческий перфект – славянский презенс».

Наиболее многочисленна в Христ группа л-форм 3 л. ед. ч. без связки, значительно превосходящая численно соответствующую группу форм со связкой. Из 29 чтений лишь в 12 употребление л-формы без связки поддерживается другими списками – в остальных случаях предпочтение отдано формам аориста. Сопоставление с другими древнерусскими списками показывает, что наиболее близким к репрезентациям Христ является Чуд, не только воспроизводящий употребление в Христ перфекта без связки, но предлагающий его и в тех случаях, где в Христ предпочтение отдается форме со связкой или аористу, и не только 3 л. ед. ч. мужского рода. Ср., например, в чтении 1Тим. 5:10: а\е чада въспи-тала ксть... А\Е стмъ HOp4 =MS... А\Е всдком= д4л= блг= послЕдова (Христ, л. 7) vs. А\Е ЧАДА ВсПИТААА... сТМЪ Нор4 OMSAA... а\е всдком= д4л= блг= последовала (Чуд, л. 137в). Т.В. Пентковская, детально изучившая употребление л-форм без связки в Чу-довской редакции Нового Завета, отмечает, что они обозначают «факт совершения действия, рассматриваемый в настоящий момент как качество, свойство, признак действующего лица» [5, с. 136]. Чтения Апостола из Чуд, которые будут процитированы ниже, показывают, что такие л-формы могут относиться не только к лицу.

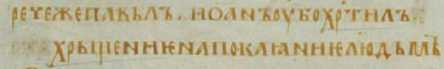

Подобные факты демонстрируют, на наш взгляд, довольно высокую степень русификации данных списков канонического текста и значительный отход от церковнославянского книжного узуса. Уже написанная (вероятно, вслед за южнославянским антиграфом), но целенаправленно соскобленная связка на л. 17 говорит о том, что употребление бес-связочной л -формы было предпочтительной стратегией в Христ:

Контекстуальный анализ древнерусских списков Апостола показывает, что функционально-семантический статус перфекта можно с достаточной долей уверенности охарактеризовать как обобщенный. Свободная взаимозаменяемость с аористом указывает на возможность обозначать немаркированное действие в прошлом («акциональный перфект» [1, с. 448]). Примером такой взаимозаменяемости могут служить однотипные контексты предисловия к посланиям ап. Павла: НЕронъ =БИ (Чуд, л. 95б) vs. НЕроНЪ =БИЛЪ (Чуд, л. 95в), при греческом аористе aveiXe от avaipeto ‘убивать’ в обоих случаях. Семантическое равенство перфекта и аориста обнаруживается и в тех случаях, когда упомянутые формы соседствуют в контексте как однородные члены: 1Кор. 3:6 Аръ насадихъ. а аполлосъ напоилъ. нъ бъ върдрАсти (Христ, л. 141 об.) – в греческом каждой славянской форме соответствует аорист.

Отдельного рассмотрения требует употребление славянского перфекта в качестве эквивалента греческого презенса, а также варьирование в древнерусских списках форм перфекта и презенса. Случаи корреляции «греческий презенс – славянский перфект» в Апостоле единичны. Первый фиксируется в кратком изложении содержания послания Филимону в рамках «Евфалиева аппарата»: пр Е ллгл к мъ ЖЕ СВОБОД А = л = чилъ. молнвъшю с д лп л= (Христ, л. 87 об.) - греч. a ^io v tai ‘удостаивается’; второй случай встречаем в послании Евреям: Евр. 4:9 ибо остало к сть е \ е с = ботьство людьмъ б ж и к мъ (Христ, л. 262 об.) - греч. a пoXe^пeтal ‘остается’. В первом из приведенных фрагментов перфект, возможно, употреблен для сохранения отнесенности всего высказывания к прошлому (чего требует соседство с причастием прошедшего времени). Показательно, что в Чуд, где в целом (в отличие от более ранних версий текста Нового Завета) широко используется praesens historicum [5, с. 112–135], употреблена форма сподоба дк тс д (л. 94 об.). Во втором фрагменте ярко проявляется способность перфекта передавать значение состояния, имевшего место в прошлом и продолжающегося в настоящем.

Вместе с тем варьирование форм перфекта и презенса по спискам присутствует в чтении, где не фигурируют глаголы состояния: Деян. 21:28 еллин^ въведе въ црквь. и осквьрнилъ сток мЕсто се (Христ, л. 24) vs. ввелъ... осквдрнилъ (Чуд, л. 74в), въводить... сквЕрнАвить (Толст, л. 78г) - в греч. соответственно аорист eiG^yayev и перфект кeкo^v-ωκεν. Если Христ точно повторяет граммемы оригинала, то в списках XIV в. заметно стремление к обобщению претеритов в контексте. При этом в Чуд делается акцент на завершенном действии в прошлом, а в Толст – на незавершенном действии, так как в нем использованы презентные формы от имперфективных основ. Благодаря такому решению контекст приобретает новое звучание – в славянском переводе действие ап. Павла предстает как хабитуалис, что отсутствует в исходном тексте.

В исследуемой выборке обнаружено несколько соответствий форм славянского перфекта греческим причастным формам, например: Деян. 21:33 и въпрАШАш д кто = во t стк. и что сътворилъ t CTB (Христ, л. 24 об., так же сербский Матичин Апостол XIII века, л. 21 об.), t CTB створидъ (Чуд, л. 74в, так же Толст, л. 79а). В греческом обнаруживается сочетание презентной формы глагола-связки и действительного причастия перфекта: d στιν πεποιηκώς . Мы не случайно привели данные сербского списка, поскольку они подтверждают общность славянской традиции в переводе греческого сочетания. В данном контексте славянский перфект предстает как относительное время, выступая в соседстве с формой имперфекта. По сути, функционально он равен здесь плюсквамперфекту, поскольку в авторском нарративе действие апостола ( сътворилъ t CTb ) предшествует вопросам римского военачальника ( въпрАШАш д ), также отнесенным в прошлое.

Еще один случай корреляции «греческое причастие – славянский перфект», зафиксированный в предисловии ко второму посланию Фессалоникийцам, демонстрирует серьезную синтаксическую перестройку контекста: zко =же tCTB пришкствкt г^t прист=пило (Христ, л. 250 об.), приступило (Чуд, л. 134а -без связки). В греческом наблюдаем оборот τyς παρουσίας dνστάσης – genitivus absolutus, в составе которого присутствует действительное причастие аориста от dνίστημι ‘становиться, наступать, начинаться’, согласованное в женском роде и в родительном падеже с существительным παρουσία ‘пришествие’. Перевод этого оборота «классическим» путем, то есть с помощью славянского причастного оборота «дательный самостоятельный», можно было бы представить как zко = же пришествью г^ю прист=пивъшю (на-ст=пивъшю, наставъшю). Однако греческий синтаксис в данном случае не сохранен – перед нами изъяснительное придаточное предложение.

Интересный случай несоответствия характеристики по лицу в греческом первоисточнике и славянском переводе обнаружен в Еф. 4:8: въшкдъ на в s сот = . пл 4 нилъ t си пл 4 нЪ. ПрИ Z ЛЪ t си ДA Z HИ t вт чл в ц 4 хт (Христ, л. 216). В греческом мы находим две формы аориста 3 л. ед. ч., соответствующие славянским формам перфекта 2 л. ед. ч.: ‡ χμαλώτευσεν ‘он взял в плен’ и h δωκεν ‘он дал’. Грамматическое и лексическое несовпадение объясняется тем, что в ряде славянских рукописей приведен перевод прямой цитаты из Псалтири (Пс. 67:19), с обращением, использующим форму второго лица аориста: ‡ χμαλώτευσας ‘ты взял в плен’ и h λαβες ‘ты взял, принял’ (ЦБ). В тексте же послания Ефесянам цитата парафразирована с использованием форм 3 л. и с частичным изменением лексического состава. Древнерусские списки представляют здесь вариацию, в которой обнаруживаются формы как аориста, так и перфекта 2 л., при этом характеристика аористов пл 4 ни, при z тъ, даств (ДА, вып. 5, с. 282283) затруднительна в силу омонимии форм второго и третьего лица. Интересно, что в списке ветхозаветных цитат, который входит в состав «Евфалиева аппарата» Христ, как и в основном тексте ряда древнейших списков: Охридском, Слепченском и многих других (см. ДА), отмечается дальнейшая экспансия формы перфекта, не поддержанная оригиналом: — пса ( лма ) .g ^ . въшвлъ t си на в s сот = (Христ, л. 96) – при греческом причастии аориста P ναβ N ς ‘взойдя’.

Мы охарактеризовали лишь некоторые, наиболее показательные и своеобразные, манифестации перфекта в древнерусских списках Апостола. Рассмотренный материал позволил сделать следующие выводы:

-

1. Сложный перфект представлен в древнерусском Апостоле относительно слабо: восточнославянские списки тяготеют к употреблению л -форм без связки, несмотря на высокий стилистический статус литургического текста.

-

2. В разновременных списках наблюдается свободное варьирование форм перфекта и аориста, что свидетельствует о реализации перфектом значения недифференцированного действия в прошлом.

-

3. Способность перфекта передавать греческие формы презенса указывает на справедливость мнения о перфекте как о времени, отражающем непрерывную связь прошлого с настоящим [1, с. 452].

-

4. Формы перфекта могут участвовать в грамматическом переосмыслении контекста, обусловленном факторами окказионального характера.

Для создания более полной картины функционирования перфекта в древнеславянских церковно-книжных памятниках необходимо движение не только от славянского текста к греческому (что было проделано выше), но и в противоположном направлении – от данных первоисточника к переводу. Это определяет перспективу дальнейших исследований.

Список литературы Формы перфекта в древнеславянском переводе Апостола (на материале списков XII-XIV вв.)

- Древнерусская грамматика XII-XIII вв./отв. ред. В. В. Иванов. -М.: Наука, 1995. -520 с.

- Жолобов, О. Ф. Динамика глагольных форм в корпусе древнерусских учительных сборников/О. Ф. Жолобов//Ученые записки Казанского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». -2009. -Т. 151, кн. 6. -С. 73-86.

- Марков, В. М. К истории форм прошедшего времени в русском языке/В. М. Марков//Studien zur russischen Sprache und Literatur des 11.-18. Jahrhunderts (Beiträge zur Slavistik. Bd. XXXIII). -Frankfurt am Mainu.al.: Peter Lang, 1997. -S. 295-303.

- Маркова, Т. Д. Древнерусский перфект в аспекте реализации функционально-семантической категории темпоральности/Т. Д. Маркова//Вестник Челябинского государственного педагогического университета. -2013. -№ 1. -С. 247-259.

- Пентковская, Т. В. К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIV веке: Чудовская редакция Нового Завета/Т. В. Пентковская. -М.: МАКС Пресс, 2009. -296 с.

- Сизиков, А. В. Перфект и плюсквамперфект в древнерусском переводе Жития Андрея Юродивого/А. В. Сизиков//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. -2013. -№ 1. -С. 178-187.

- ДА -Воскресенский, Г. А. Древнеславянский Апостол/Г. А. Воскресенский. -Вып. 1-5. -Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1892-1908.

- СА -Христова-Шомова, И. Служебният Апостол и славянската рькописна традиция. Том I: Изследване на библейския текст/И. Христова-Шомова. -София: Св. Климент Охридски, 2004. -831 с.

- Толст -Толстовский Апостол XIV в. (РНБ, Q.п.I.5).

- Христ -Христинопольский толковый список XII в. (Львовский исторический музей, ОР, № 37). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=61. -Загл. с экрана.

- ЦБ -Цитата из Библии/Софт-твари: бесплатный христианский софт. -Электрон. дан. -Режим доступа: http://jesuschrist.ru/software/#.UjHx3MbQmt0 (дата обращения: 14.04.2016). -Загл. с экрана.

- Чуд -Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа: фототипическое издание Леонтия, митрополита Московского. -М.: Университетская тип., 1892. -339 с.

- Migne, J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca/J.-P. Migne. -Vol. 85. -Paris: , 1864. -Col. 627-788.

- The Greek New Testament/Four th revised edition ed. by B. Aland, K. Aland . -3rd print. -D-Stuttgart: Deutsche Bibelgesellsch aft, 1998. -918 p.