Функциональная и смыслообразующая роль библионимов intra в повести «Педагогическая поэма второго порядка» Е.Ю. Лукина

Автор: Дащинский В.В.

Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil

Рубрика: Слово молодым исследователям

Статья в выпуске: 4 (29), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Произведения «Баклужинского цикла» волгоградского писателя-фантаста Е.Ю. Лукина - это серия социально-психологических экспериментов, отвечающих на вопрос «а что, если?». Применительно к «Педагогической поэме второго порядка» (2012) вопрос можно сформулировать так: что будет с государством и обществом, если у власти окажутся любители ролевых игр по мотивам книг? В статье рассматриваются библионимы intra - заглавия иноавторских произведений, присутствующие в художественном мире текста (латинский индекс «intra» призван отличить этот вид заглавия от названия всего текста или названий его частей). Цель статьи - анализ функциональной и смыслообразующей роли заглавий произведений, упоминаемых в тексте повести. Обзор научной литературы по проблеме. Отдельным аспектам творчества Е.Ю. Лукина посвящены статьи О.О. Путило. Анализ библионимов в структурно-семантическом, типологическом и прагматическом аспектах нашел отражение в работах Л.А. Климковой, Н.Н. Устиновой, Н.Б. Бугаковой. Библионимы волгоградского писателя объектом исследования не становились. Методология. Основными методами исследования являются описательно-аналитический, аспектный, представленный: а) функциональным; б) тематическим; в) контекстуальным; г) интертекстуальным анализом. Результаты исследования. Тотальная «игровизация» действительности рискует обернуться размытием онтологических критериев, неразличением игры и жизни. Е.Ю. Лукин иллюстрирует принцип «запретный плод сладок» (на примере изъятия государством классической литературы из школьной программы) и показывает, к чему ведут управленческие решения по насильственному внедрению в жизнь общества определенной субкультуры.

Библионим, литературная ономастика, «эффект барбары стрейзанд», фэнтези, «игровизация» реальности

Короткий адрес: https://sciup.org/144163250

IDR: 144163250 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-4-112-124

Текст научной статьи Функциональная и смыслообразующая роль библионимов intra в повести «Педагогическая поэма второго порядка» Е.Ю. Лукина

Постановка проблемы. В библионимических (посвященных системе заглавий в тексте) исследованиях в качестве объекта изучения могут быть выбраны: а) название произведения; б) название части произведения, или внутренний заголовок; в) названия произведений, упоминаемых повество- вателем или персонажами; это могут быть не только тексты, которые созданы другими писателями (например, рассказ И.А. Бунина «Господин из СанФранциско», читаемый Еленой в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»), но и тексты, «написанные» персонажами (комедия «Изпитал», повесть «Рожденье голубки» в романе «Хромая судьба» А. и. Б. Стругацких). Перечисленные объекты не образуют закрытого списка, т.к. существуют заглавия циклов, авторских сборников и т.д. В работе [Дащинский, 2024] для указанных объектов мы, опираясь на терминологию литературной ономастики, ввели понятия: а) библионимtotum; б) библионимpars; в) библионимintra. Необходимость дифференциации заглавий обусловливается некоторой разницей в выполняемых ими функциях, их смыслообразующей ролью, неодинаковым герменевтическим потенциалом. В этой статье мы уделим основное внимание третьему направлению.

В нескольких произведениях «Баклужинского цикла» волгоградского писателя-фантаста Е.Ю. Лукина (1950) книгам, с которыми взаимодействуют персонажи, отводится важная роль. В повести «Лечиться будем» (2008) главный герой постоянно обращается к «Толковому словарю психиатрических терминов» Вадима Моисеевича Блейхера и Инны Вадимовны Крук, чтобы через призму диагнозов, описанных в словаре, интерпретировать свое поведение и поведение окружающих. В повести «Понерополь» (2015) значимой оказывается книга философа М. Монтеня «Опыты». Эта повесть представляет собой художественную реализацию идеи, высказанной французским мыслителем в главе «О суетности» своего эссе: «Царь Филипп собрал однажды толпу самых дурных и неисправимых людей, каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил соответствующее название (ономастическая легенда Плутарха. – В.Д. ). Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество» [Монтень, 1960, с. 220].

Если в перечисленных произведениях персонажи просто читают книги, то в другом тексте цикла, повести «Педагогическая поэма второго порядка» (2012), по мотивам определенных книг проводятся ролевые игры. Игры становятся государство- и обществообразующим фактором.

Обзор литературы по проблеме . Творчество Е.Ю. Лукина в разных аспектах (жанровые особенности, своеобразие хронотопа) было изучено О.О. Путило [Путило, 2019а; 2019б]. Заглавия произведений волгоградского писателя-фантаста объектом изучения не становились. Специфику присутствия книги в книге в виде непосредственного текста, с которым тем или иным образом взаимодействуют персонажи (читают, обсуждают и т.д.), или в виде аллюзии и реминисценции активно исследуют как литературоведы, так и лингвисты [Теория и мифология книги…, 2006; Васильева, 2021; Боборыкина, 2023]. Институтом мировой литературы им. А.М. Горького совместно с научно-исследовательским центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура» проводятся международные научные онлайн-конференции «Книга в книге» (2023, 2024). Структурно-семантические,

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)

прагматические характеристики библионимов анализировались в работах [Клим-кова, 2020; Устинова, 2022], эволюции библионимов в творчестве А. Платонова был посвящен параграф в диссертации Н.Б. Бугаковой1.

Цель статьи - определить функциональную и смыслообразующую роль заглавий произведений, которые упомянуты Е.Ю. Лукиным в повести «Педагогическая поэма второго порядка».

Методология. В работе использованы описательно-аналитический и аспектный методы. Второй метод включает в себя несколько типов анализа: а) функциональный; б) тематический; в) контекстуальный; г) интертекстуальный.

Результаты исследования . В анализируемом тексте объективирован фик-циональный мир, в котором ролевые игры по мотивам книг (художественных, религиозных и др.) во многом становятся государство- и обществообразующим фактором. Эксперимент автора заключается в «игровизации» социальной и политической художественной реальности. «Игровизация» в сюжете осуществляется через распространение субкультуры ролевых игр на многие стороны частной и общественной жизни. Знакомство писателя с практикой ролевых игр по мотивам книг, помимо всего прочего, послужило одной из причин создания произведения: «Идею я привез из Казани. Однажды Андрей Ермолаев вытащил нас с женой на “Зиланткон”, казанский фестиваль ролевых игр, с того все и началось^ Естественно, захотелось об этом что-то написать: это было совершенно неизвестное мне явление» [Баклужино и окрестности..., 2018, с. 175]. Жаргон ролевиков в тексте представлен лексемами: квента, цивил, ролевка, реал, игротех, райигротех, гроссмейстер, железячники, бальники, занавесочники, полигонка, павильонка, дивный, мастерский и др.

Упомянутые Е.Ю. Лукиным в «Педагогической поэме второго порядка» произведения отражены в таблице. Они названы повествователем или персонажами, и только они являются материалом для анализа. Присутствуют в повести и неназванные книги, атрибутируемые через упоминание литературных персонажей, цитату или ссылку на сюжетные эпизоды претекста: «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н.В. Гоголя, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Золотая карета» Л.М. Леонова, «Талисман, или Ричард Львиное Сердце в Палестине» В. Скотта, «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, «Хоббит, или Туда и обратно» Дж.Р.Р. Толкина, «Евангелие от Луки» и мн. др.

Большинство эксплицитных заглавий реализует номинативную и информативную функцию, всем присуща интертекстульная функция, но не все единицы, выполняющие эту функцию, связаны с тексто- и смыслообразованием. В статье будут рассматриваться преимущественно те номинации, чьи функции более разнообразны. Вопрос о составе функций, реализация которых закреплена за этим видом библионимов (в сравнении с функциями других видов заглавий), остается открытым.

-

1 Бугакова Н.Б. Модель ономастического творчества в индивидуально-авторской картине мира А. Платонова: дис. … д-ра филол. наук. Воронеж, 2023. С. 67–83.

Эксплицитные заголовочные конструкции: список и частотность Explicit header constructions: list and frequency

Название упомянутого произведения

Кол-во эксплицитных упоминаний названия произведения

Появление в главах

Зарубежные тексты

1. «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина

11

Глава 1; глава 3;

глава 6; глава 10

2. «Сильмариллион» Дж.Р.Р. Толкина

1

Глава 10

3. «Падение Гондолина» Дж.Р.Р. Толкина

1

Глава 10

4. «Дон Кихот» М. де Сервантеса

2

Глава 1; глава 4

5. «Молот ведьм»

1

Глава 2.

6. «Ведьмак» А. Сапковского

1

Глава 6

7. «Гарри Поттер» Дж. Роулинг

4

Глава 7; глава 8

8. «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека

1

Глава 10

9. «Откровение Иоанна»

1

Глава 4

Отечественные тексты

1. «Яма» А.И. Куприна

1

Глава 3

2. «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого

3

Глава 6

3. «Война и мир» Л.Н. Толстого

1

Глава 6

4. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина

3

Глава 7; глава 8; глава 9

5. «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского

1

Глава 8

6. «Властителям и судиям» Г.Р. Державина

1

Глава 9

7. «Многорукий бог далайна» С. Логинова

1

Глава 7

8. «Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры»

3

Глава 2

Всего 17

Всего онимо-употреблений 17/37

Итак, сюжет разворачивается в вымышленной Республике Гоблино. Действие повести охватывает два временных периода: 1) период «гонений» на ролевое движение, он длится до государственных выборов (переворота); 2) период мнимого торжества ролевой субкультуры. До государственного переворота здесь боролись с ролевым движением: власти признавали несанкционированными собрания ролевиков (см. начальный эпизод - «реконструкцию» Куликовской битвы по летописи), даже если они были официально согласованы, объявляли ролевые игры чумой, разновидностью сатанизма, тренировкой по свержению власти, тоталитарной сектой.

По телевизору убеждали, что ролевые игры для молодежи опаснее наркомании: «Вот нет у него кольчуги – и начинается ломка! Да-да! На все пойдет: убьет, ограбит, но кольчугу купит! У родной бабки смертные украдет, на похороны

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)

отложенные»2 (некорректная аргументация: использована ложная аналогия – увлечение ролевой игрой уподобляется увлечению наркотиками).

Для родителей было выпущено пособие «Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры?». Стоит отметить, что брошюра не придумана писателем. В 2006 г. в двенадцатом номере иркутской газеты «СМ Номер один» была опубликована статья «На бал к сатане можно попасть в Иркутске» [Улыбина, 2006], содержащая подраздел «Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры?». Эта статья вызвала немало критики как со стороны представителей ролевого объединения, так и со стороны тех, кто не был вовлечен в эту субкультуру.

Абсурдность, алогичность пособия заключалась в референциальной расплывчатости признаков, по которым можно распознать ролевика, на что саркастически указывает учитель литературы Савелий Павлович, сам довольно критически настроенный по отношению к ролевым играм, считающий увлечение ими блажью: «Ну ночные кошмары, бессонница – это про меня, – объявил Савелий. – О! – воскликнул он чуть погодя. – Вот и до великих добрались. “Пишет поэмы о смерти и мертвецах…” Стало быть, и Жуковский ролевик!»3

В одном из эпизодов повести Савелий Павлович видит, как ученики предают огню некий предмет. Знаменателен следующий за этим событием диалог учителей: «Что это было?» – «“Молот ведьм”», – ворчливо отозвался толстяк. – «А серьезно?» - «А серьезно - пособие для родителей. “Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры”»4. Пособие функционально приравнивается к «роковой книге Средневековья» [Лозинский, 2020], для него находится историческая аналогия. Если бы не игровой, сатирический модус произведения Е.Ю. Лукина, то комическое сравнение методички с «Молотом ведьм» рисковало бы превратиться в трагическое сравнение.

Школы особенно были заинтересованы в стигматизации ролевого движения, поскольку ученики увлекались чтением фэнтезийной литературы, по которой преимущественно и проходили ролевые игры. Литература фэнтези вытесняла «программную» классическую литературу, фэнтезийная эрзац-культура, по словам учительницы, Клары Карловны, вытесняла православную духовность. Отметим, что связь с фэнтези (точнее, с образом гоблинов, популяризованных произведениями этого жанра) отражена в названии республики и одноименной столицы - Гоблино , в наименовании реки - Гоблинка . Название республики, конечно, не свидетельствует о том, что здесь проживают гоблины или люди, которым свойственны черты этой мифической расы, скорее оно отсылает к глухим местам, закрытым пещерам (в целом – к закрытым локусам), где та проживает согласно западноевропейской мифологии. Ср. «Гоблино всегда считалось самым уголком бывшей Сусловской державы»5. Уход от реальности в вымышленный

-

2 Лукин Е.Ю. Педагогическая поэма второго порядка // Если. 2012. № 7. С. 185.

-

3 Там же. С. 173.

-

4 Там же. С. 167.

-

5 Там же. С. 165.

мир словно жизнь гоблинов в пещере, вынужденных прятаться от солнечного света (непростой действительности).

Таким образом, внутритекстовый библионим « Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры?» , помимо информативной функции (для персонажей и читателя), выполняет аллюзивную (для читателя) и сюжетообразующую функции. Брошюра – идеологический инструмент для борьбы с любителями ролевых игр. В затекстовой реальности газетный отрывок не оказался востребованным государственной властью, так как в ролевиках не видели угрозы. Его включение в текст повести – это демонстрация возможного мира , реализация принципа «а что, если…?»: что, если государство все же начало бы кампанию против модного поветрия? Газетный отрывок становится яркой деталью периода противостояния с субкультурой ролевиков.

В результате выборов, а фактически государственного переворота к власти пришел Шкарятин Виталий Витальевич, обещавший в случае своей победы во всем поддерживать ролевое сообщество и создать министерство ролевых игр. Мастер игры, преподаватель истории Петр Маркелович, позже ставший замминистра, был инициатором государственного переворота как ролевой игры по спасению государства: «Сейчас все они, и пираты, и губернаторы, и даже подводные чудовища, были спаяны единой целью - спасти Карибы. А заодно Мордор, Ну-менор, Нарнию и Лукоморье в придачу»6 (перечислены фэнтезийные и сказочные топонимы: Мордор, Нуменор – легендариум Дж.Р.Р. Толкина; королевство Нарния – цикл романов К.С. Льюиса «Хроники Нарнии»). Именно его идея и помогла Шкарятину выиграть «выборы».3

Как изменилась жизнь Гоблино спустя 10 лет? Теперь причастность к ролевым играм стала священным долгом каждого патриота (до переворота это было добровольным занятием), на них призывали, как на военные сборы, чему многие жители, в частности сами «олдовые ролевики», не были рады и поэтому старались «эмигрировать» в разнообразные формы досуга, вернее, в «реал»: рыбалка, поход за грибами, выпивка, чтение книг, уже не связанных с фантастической тематикой.

Работы писателей-классиков в школьной программе заменили тексты Дж.Р.Р. Толкина, Н. Перумова, А. Сапковского и др. Ученики писали сочинения по произведениям авторов фэнтези. Хотя классическая литература не запрещена, некоторые жители, полагая иначе, активно доносили на ее читателей, искали и находили следы семиотического вредительства. Одним из таких следов стал выпуск классики под обложкой фэнтези-книг. Обсуждая с родителями сочинение «Концептуальный аспект нравственного выбора хоббита Фродо», Борька, или Боромир (имя дано в честь персонажа романа Толкина), сын старейшего ролевика Славы Савельева, высказал мысль, встречавшуюся на страницах повести Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы»: «Храбрость состоит из самолюбия и деревянных нервов! - брякнул тот и, кажется, сам испугался собственной выходки»7.

-

6 Лукин Е.Ю. Педагогическая поэма второго порядка // Если. 2012. № 7. С. 198.

-

7 Там же. С. 201.

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)

Отец позже узнал, что произведение, откуда сын заимствовал этот «циничный афоризм», принадлежит Л.Н. Толстому. Ср.: «Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом» [Толстой, 1935, с. 39]. Упоминание «Севастопольских рассказов» присутствует еще в одном эпизоде. В прошлом учитель литературы, а ныне член министерства, проверяющий классические произведения на «игра-бельность», Савелий Павлович объясняет своему бывшему ученику Славику, почему по произведению Л.Н. Толстого нельзя играть: «Потому что в Толстого играть – только расстраиваться. Зачем вообще человек играет? Чтобы незаметно возвысить себя в собственных глазах. Так вот с графом такая штука не проходит. Он-то как раз не придумывает людей, он именно исследует, причем беспощадно. Ну кто бы еще додумался, что каждое наше достоинство разнимается на отдельные недостатки!»8. Убежать от жизни и самого себя (одна из возможных причин организации ролевых игр), создавая игры по мотивам книг Л.Н. Толстого, не получится: неизбежно возвратишься к собственному «Я», останешься наедине с малоисследованной душой, противоречиями, соблазнами и страстями, из которых она соткана. Человек, по мнению Савелия Павловича, часто прибегает к внутренним ролевым играм: «Вот для интереса попроси кого-нибудь рассказать, что он за человек. И он почти наверняка поведает о том, каким бы хотел стать. Придумает себе прошлое, настоящее…»9. Произведения русского классика – это своеобразное горькое лекарство от такого поведения.

Для убедительности выводов в сочинении Слава Савельев решил привлечь примеры из романа «Властелин колец». Открыв наугад страницу, он прочел текст, который поразил его не меньше, чем слова сына о храбрости: «Откуда это? Из какой книги? Из какой главы? Не мог благородный Профессор гнать такую… даже не чернуху… агитку!»10 Это были размышления о том, что нужно «для успешного ведения войны» и для того, «чтобы быть гением» [Толстой, 1953, с. 60–61]. Под обложкой известного фэнтези находился роман-эпопея «Война и мир», более того, отрывок из черновых автографов и копий к III тому (рук. № 89. T. III, ч. 2, гл. I–VIII) романа-эпопеи (полное собрание сочинений в 90 т., т. 14). Нахождение под обложкой «Властелина кольца» именного этого текста неслучайно: ср. представления двух писателей о войне, близость их религиозных установок; значима оппозиция двух эпопей по эстетическим принципам, потому как не столько общее между этими произведениями повлияло на их пересечение под одной обложкой, сколько различное . Филологи и прежде всего читатели неоднократно сопоставляли творения русского и британского классика, чтобы осмыслить различия между текстами.

Вероятно, неслучайно и нахождение под обложкой «Гарри Поттера» «Губернских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина, эпопеи «Война и мир» под обложкой романа «Многорукий бог далайна» С. Логинова.

Книги, упоминаемые в повести, образуют иерархию, в которой доминирующее положение принадлежит роману «Властелин колец». Этот библионим выполняет текстообразующую и сюжетообразующую функции. Доминирующее положение обусловлено тем, что именно произведение Дж.Р.Р. Толкина повлияло на зарождение культа ролевых игр по мотивам книг. Текст Е.Ю. Лукина и изображенный в нем мир пронизан художественными атрибутами великого английского романа. Связь с ним мы видим в названии глав повести (Глава 2. Рассвет по-эльфийски. Глава 4. Голова Саурона), в топонимах и других именах собственных (название республики, полигоны Нуменор-3 и Нуменор-4, эргоним «Око Саурона»), в диалогах, где этот роман становится предметом обсуждения (особенности психологизма, проблематика), в «игровых» именах персонажей, в эпизодической эльфийской речи (синдарин, квенья – искусственные языки, сконструированные Толкином). Роман британского писателя и произведения Л.Н. Толстого образуют в повести эстетические оппозиции «массовое - высокое», «поверхностная психология – глубокая психология».

Итак, существование подпольных читален, переплетение и распространение запрещенки, ее тайное изучение после уроков (например, романа «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского, лирики А. Блока и Н. Некрасова), «тайные сходки» поклонников поэтов, издание замаскированных текстов, с одной стороны, и наличие контрразведки, доносчиков - с другой - все это игры, только различающиеся порядком. Ключевое понятие в повести, связанное с философской оппозицией «реальность - игра», - это понятие игры второго порядка .

Игра второго порядка - это игра, к которой нужно подключить любого человека, не оповестив его о том, что он стал ее участником. Так, «цивилы пенсионного возраста» по-настоящему думали, что классика запрещена, а доносительство стало восприниматься (видимо, в силу недавнего советского опыта) как их обязанность, долг. Они не знали о своей включенности в игру и поэтому прекрасно вписывались в нее.

В школьной программе классической литературы не было. Инициатор ее изъятия, бывший учитель словесности Савелий Павлович, объяснил свое решение (педагогическую игру) принципом «запретный (полузапретный) плод сладок»: пока такая литература была в списке обязательного чтения, ее ненавидели, не-дочитывали или вовсе не читали, предпочитали ей иные жанры, когда же она оказалась под негласным неодобрением, ею заинтересовались. В конце повести иеродиакон Аскольд предлагает полузапретить веру, чтобы достичь того же успеха, которого достиг Савелий Павлович.

Демонстрацией эффективности принципа «запретный плод сладок» (или эффекта Барбары Стрейзанд) Е.Ю. Лукин не ограничивается, он также показывает возможную судьбу неформальной социокультурной практики в случае ее включения в государство- и обществообразующую деятельность: какая-либо субкультура, пропагандируемая и навязываемая государством в качестве обязательного общего дела, избыточно формализованная, забюрократизированная будет вызывать у людей лишь раздражение, желание активно или пассивно саботировать участие в ней.

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)

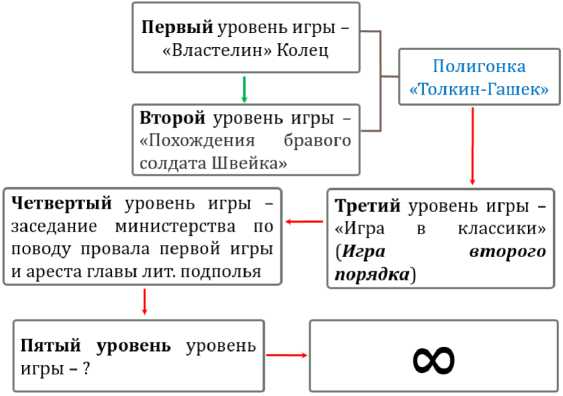

Центральное событие повести - проведение полигонной игры, ставшей уникальной благодаря своей многоуровневости (рис.). На первом уровне ролевиков ожидала игра по мотивам романа Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Неорганизованность, недисциплинированность, «самовольщина», равнодушие участников приводили к комическим и абсурдным ситуациям: «Случаи дезертирства и уклонения настолько часты, что их уже трудно назвать случаями. Разложение – полное. Стража в донжоне продает цивильным у них же конфискованное спиртное»11 (из отчета об игре на заседании министерства ролевых игр), игроки, как новые, так и «олдовые», прятались от гроссмейстеров по кустам, в канавах. Однако подобные действия ролевиков, «массовый и организованный саботаж» (как выразилось высокое начальство) были предусмотрены инициатором игры Петром Маркеловичем, который нашел сюжет, где такое поведение смотрелось бы естественно и логично. Им оказался сатирический роман Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»: «Я ж чувствовал, что эту игру мне нарочно подсовывают – на провал. Сам видишь, какой теперь контингент! Да еще и всех отставников армейских всучили. И отказаться нельзя, и сыграть нельзя. Напрашивался Швейк, напрашивался...»12.

Рис. Схема трехуровневой игры, которая разрастается новыми уровнями Fig. The scheme of a three-level game that grows with new levels

«Властелин Колец», пропущенный через «Похождения бравого солдата Швейка», – это два уровня игры, третьим уровнем стала игра в классики , которую Савелий Павлович устраивал не первый год. Эта игра была призвана, по всей видимости, трансформировать телеологию чтения: способствовать переходу от чтения как способа спрятаться от реальности к чтению как способу к реальности приблизиться. Благодаря этой игре произошел возврат многих школьников и взрослых к классике, многие из них стали читать для души, а не для игры, для внутреннего развития, а не эскапизма. Иными словами, сменилась концепция

-

11 Лукин Е.Ю. Педагогическая поэма второго порядка // Если. 2012. № 7. С. 236.

-

12 Там же. С. 242.

чтения. Приближает ли классическая литература читателя к глубокому пониманию себя и действительности, уводит ли фэнтези (в целом массовая литература) читателя от реальности и столкновения с собственным «Я» (бегство «из унылого вранья жизни в яркое вранье игры»13) – это вопросы, обсуждаемые персонажами в повести, вопросы в силу сатирической направленности произведения Е.Ю. Лукина, может быть, не слишком нуждающиеся в серьезном анализе.6

«Игра в классики» неожиданно переходит к концу повести на четвертый уровень (обсуждение ареста и незапланированного освобождения главы книжного подполья Савелия Павловича). Потенциальная многоуровневость полигонной игры, таким образом, грозит обернуться дурной бесконечностью, размытием онтологических критериев, т.е. неразличением игры и жизни. Серьезно отыгрывая квенту (в жаргоне ролевиков – это предыстория персонажа с описанием его мировоззренческих черт, целей, навыков и т.д.), человек в какой-то момент может забыть, что он участник игры, и его временная роль может срастись с личностью или даже вытеснить ее. Потенциально все может быть признано игрой, не всегда подконтрольно министерской воле развитие той или иной игры.

Выводы. Библионимыintra «Властелин колец» , «Война и мир» , «Похождения бравого солдата Швейка» , «Как узнать, не вовлечен ли ваш ребенок в ролевые игры?» активно участвуют в смыслообразовании повести Е.Ю. Лукина, в создании эстетических (элитарная – массовая литература, жизненная правда – художественная правда), философских оппозиций (игра – действительность, игра – искусство, игра – серьезность, власть – общество). Названные библио-нимы выполняют информативную, текстообразующую, сюжетообразующую функции. Среди упомянутых автором книг роман «Властелин колец» занимает доминирующее положение, что обусловлено ролью этой книги в формировании культа ролевых игр по мотивам художественных произведений. В повести художественными атрибутами этого романа пронизана система персонажей, система имен собственных (внутренние заголовки, топонимы и антропонимы).

Концептуальная информация художественного текста, формируемая библионимамиintra, касается таких проблемно-тематических областей, как жизнь и игра, реальность и виртуальность, власть и общество, идеология и искусство.

Список литературы Функциональная и смыслообразующая роль библионимов intra в повести «Педагогическая поэма второго порядка» Е.Ю. Лукина

- Баклужино и окрестности. Интервью с Евгением Лукиным // Сборник материалов Петербургской фантастической ассамблеи - 2017. СПб., 2018. С. 170-177.

- Лукин Е.Ю. Педагогическая поэма второго порядка // Если. 2012. № 7. С. 176.

- Боборыкина Т.А. Слова, слова, слова: Книги в книгах Данте, Шекспира, Пушкина, Достоевского // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 4 (24). С. 147-171. DOI: 10.22455/2619-0311-2023-4-147-171

- Васильева Н.В. Список библионимов как «текст в тексте» в зеркале языковой игры // С любовью к слову: сб. ст. к 80-летнему юбилею проф. Людмилы Алексеевны Климковой / отв. ред. О.В. Никифорова. Арзамас: Арзамасский филиал НГУ им. Н.И. Лобачевского, 2021. С. 102-105.

- Дащинский В.В. Внутренние заголовки как проблема исторической поэтики // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Филологические науки. 2024. № 3 (7). С. 103-110.

- Климкова Л.А. Библионимы в лирике С.А. Есенина // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2020. № 3 (38). С. 17-26.

- Лозинский С.Г. Роковая книга Средневековья // Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. С. 3-76.

- Монтень М. Опыты: в 3 кн. / изд. подгот. A.C. Бобович, Ф.А. Коган-Берн-штейн, Н.Я. Рыкова и A.A. Смирнов; отв. ред. A.A. Смирнов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Кн. 3. 495 с.

- Путило О.О. Жанровое своеобразие фантастической прозы Е. Лукина // Парадигмы переходности и образы фантастического мира в художественном пространстве XIX-XXI вв.: кол. монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2019а. С. 427-436.

- Путило О.О. Топология вымышленного пространства «Баклужинского цикла» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019б. № 1 (134). С. 227-231.

- Теория и мифология книги. Французская книга во Франции и России: Российско-французская конференция. Москва, 11-12 сентября 2006 г. М.: Рос-сийск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 200 с.

- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 4: Произведения севастопольского периода. Утро помещика. 449 с.

- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая. 445 с.

- Улыбина Ю. На бал к сатане можно попасть в Иркутске // «СМ Номер один». 2006. № 12. URL: https://http://www.pressa.irk.ru/sm/2006/12/003001.html (дата обращения: 18.10.2024).

- Устинова Н.Н. Аспекты изучения библионимов // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2022. № 4 (47). С. 60-63.