Функциональный анализ орудий из камня в погребениях эпохи палеометалла в Барабинской лесостепи (по материалам памятника Сопка-2)

Автор: Волков П.В., Ненахова Ю.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты экспериментально-трасологического анализа каменных артефактов из погребений разновременного могильника Сопка-2 на территории Барабинской лесостепи в Западной Сибири. Для исследования были отобраны сравнительно хорошо сохранившиеся для микроскопического обследования артефакты, соотносимые с рядом культурных образований -усть-тартасской культурой, одиновской, кротовской и пр. На основе трасологического анализа следов износа устанавливается функция орудий, определяется их место в инструментарии древних культур региона. Доказано, что для включения в состав погребального инвентаря артефакты специально не изготавливались все изученные орудия имеют следы износа, все инструменты вполне пригодны для эффективного использования. Приводятся сравнительные характеристики степени их утилизации. Отмечено, что на раннем этапе изучаемого периода каменные артефакты характерны только для женских захоронений, на более позднем для женских, детских и мужских погребений. Полученная в ходе исследований информация о характере эксплуатации орудий из камня населением Барабинской лесостепи является основой для создания функционально-морфологической типологии инструментов, применявшихся в изучаемый период.

Южная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха палеометалла, погребения, каменные орудия, функциональный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146748

IDR: 145146748 | УДК: 903.21+903.22 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.058-066

Текст научной статьи Функциональный анализ орудий из камня в погребениях эпохи палеометалла в Барабинской лесостепи (по материалам памятника Сопка-2)

Разновременный могильник Сопка-2 – один из выдающихся археологических памятников в Барабинской лесостепи, расположенный в урочище Сопка на территории Венгеровского р-на Новосибирской обл. – был исследован в конце 1970-х – начале 1980-х гг. В.И. Молодиным [Молодин, 1980, 2001, 2012; Моло-

дин, Гришин, 2016, 2019; Моло-дин, Ефремова, Соловьев, 2021; Молодин, Соловьев, 2004; и др.]. Полученные материалы дают представление о бытовании ряда культурных образований древнего населения в Барабинской лесостепи на довольно большом отрезке времени. Концепция культурно-исторического развития древнего населения Западной Сибири представлена академиком В.И. Молодиным в ряде его авторских и коллективных работ [Молодин, 1977, 1985, 2001, 2012, 2015; Молодин и др., 2013; и др.].

В археологиче ской коллекции памятника Сопка-2 артефактов из камня сравнительно мало, но они разнообразны [Молодин, Гришин, 2016, с. 239–241]. Помимо отщепов, ножевидных пластин, скребковых инструментов, имеется орудийный набор, включающий абразивы, отбойники, терочники и пр. Изучение именно этого предметного комплекса из захоронений могильника Сопка-2 сегодня представляется наиболее актуальной задачей – результаты функцио-

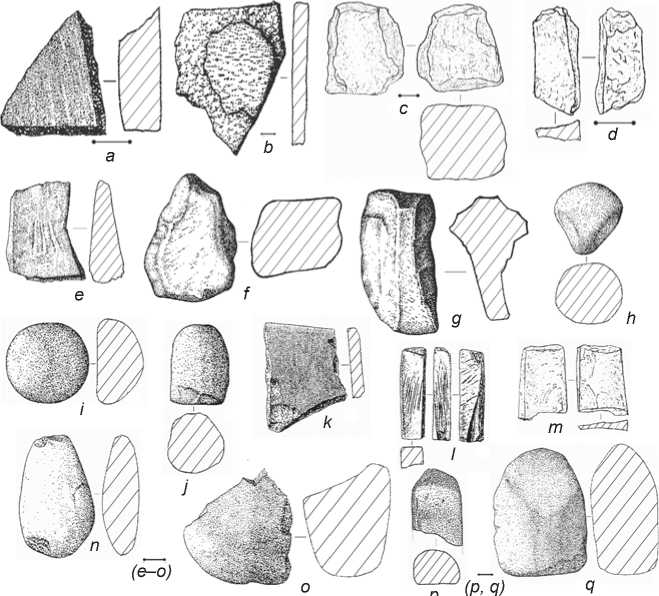

Рис. 1. Каменный инвентарь из захоронений памятника Сопка-2.

a , b – усть-тартасская культура (IV – первая половина III тыс. до н.э., эпоха раннего металла); с , d – гребенчато-ямочная общность (IV – первая половина III тыс. до н.э.); e – j – одиновская культура (III тыс. до н.э.); k , l , n , o – кротовская (III – начало II тыс. до н.э.); p , q – позднекро-товская (черноозерская) культура (конец III – начало II тыс. до н.э.); m – монгольское время (XIII–XIV вв. н.э.) [Молодин, 2001, с. 67, 32; 2012, с. 32, 47, 81; Молодин, Гришин, 2016, с. 64, 86, 210; 2019, с. 18, 42].

нального анализа каменных ору дий могут служить основой для плодотворной разработки их типологии, что будет способствовать расширению наших представлений об орудийном комплексе и особенностях хозяйственно-бытовой деятельности человека, населявшего регион в различные исторические периоды. Цель исследования – выявить и проанализировать следы износа специфического типа на каменных арте фактах, а также определить функциональное назначение орудий.

одиновской – № 5–10, кротовской – № 11, 12, 14, 15, позднекротовской (черноозерской) – № 16, 17, монгольского времени – № 13. Следует отметить, что некоторые изучаемые артефакты составляют комплекс (рис. 1). В составе инвентаря нескольких могил были наборы каменных артефактов: в погр. 22 кург. 44 (усть-тартасская культура) – № 2, 3, погр. 40 кург. 22 (одиновская культура) – № 6, 7, погр. 42 кург. 25 – № 8–10, погр. 652 (грунтовое) (кротовская культура) – № 14, 15.

Материалы исследования

Для функционального анализа отобраны артефакты, поверхность которых по сохранности была пригодна для микроскопического обследования, из погребений эпохи палеометалла на территории Западной Сибири. Находки со значительными повреждениями поверхности, полученными вследствие их размытия, выкрашивания и др., не рассматривались.

Объектами детального изучения стали 17 артефактов, которым были присвоены следующие номера: находки усть-тартасской культуры эпохи бронзы – № 1–4,

Методика и инструменты анализа

Функциональные исследования каменных артефактов коллекции базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С.А. Семеновым [1957] и Г.Ф. Коробковой [Korobkowa, 1999]. Использовался также опыт применения синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами памятников Северной и Центральной Азии [Волков, 2013, с. 94–154]. Проводившиеся ранее экспериментальные исследования, благодаря которым была пополнена коллекция трасологических эталонов каменных орудий Сибири и Дальнего Востока [Там же, с. 66–99], показали, что изно с изучаемых каменных инструментов в целом стандартный (см.: [Семенов, 1957, с. 88–90, 170–174]). Эксперименты с абразивами различной зернистости, которые проводились в рамках данного исследования, помогли уточнить характеристики следов износа в зависимости от породы камня, использовавшегося для изготовления орудий, определить относительную степень износа некоторых образцов археологической коллекции. С помощью экспериментальных орудий удалялись последствия завальцовки кромки лезвия бронзового клинка при его отливке. Отмечались различия линейных микроследов на абразивах при формировании ими подводов и при заточке кромки лезвий разнотипных клинков. Изучение поверхности крупно-и мелкозернистых абразивов позволило определить генезис следов утраты эффективности инструментами данного функционального типа при формировании в их рабочей зоне износа в виде заглаженности, а также начало и завершение образования характерного желобообразного микрорельефа на поверхности рашпилей. В ходе экспериментальных исследований обращалось внимание на общую деформацию плоскостей абразивов, формирование линейных микроследов и остатки обрабатываемых на абразиве материалов. Для изучения особенностей износоустойчивости орудий из местного сырья были проведены эксперименты, связанные с уточнением деталей процесса утилизации лощил при обработке шкур.

Описание следов износа и функциональная характеристика орудий

Усть-тартасская культура

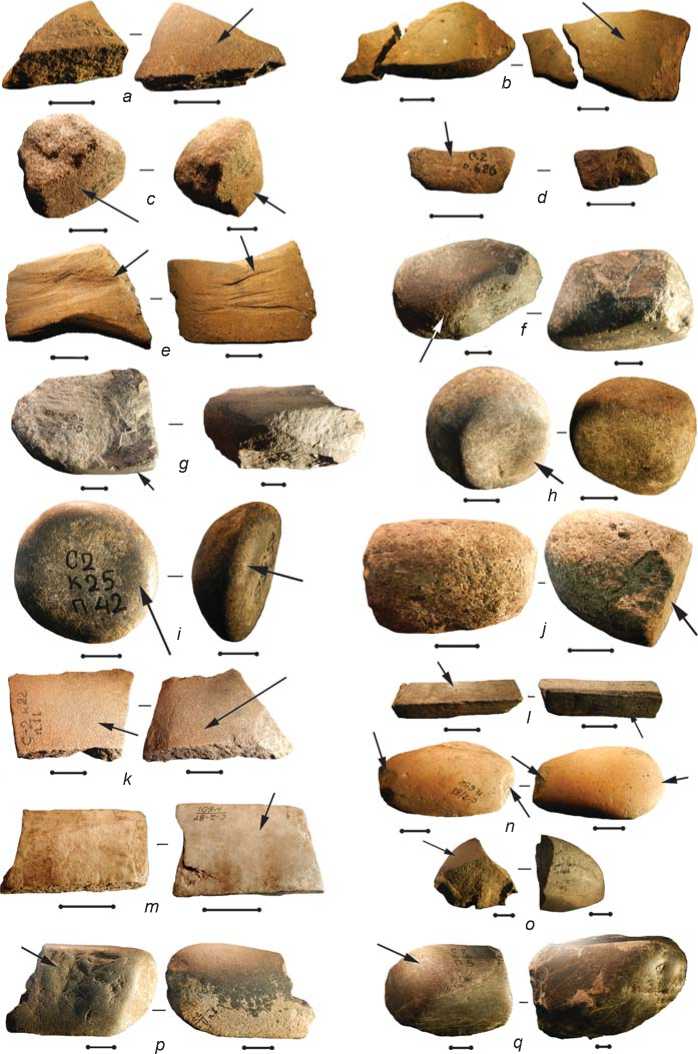

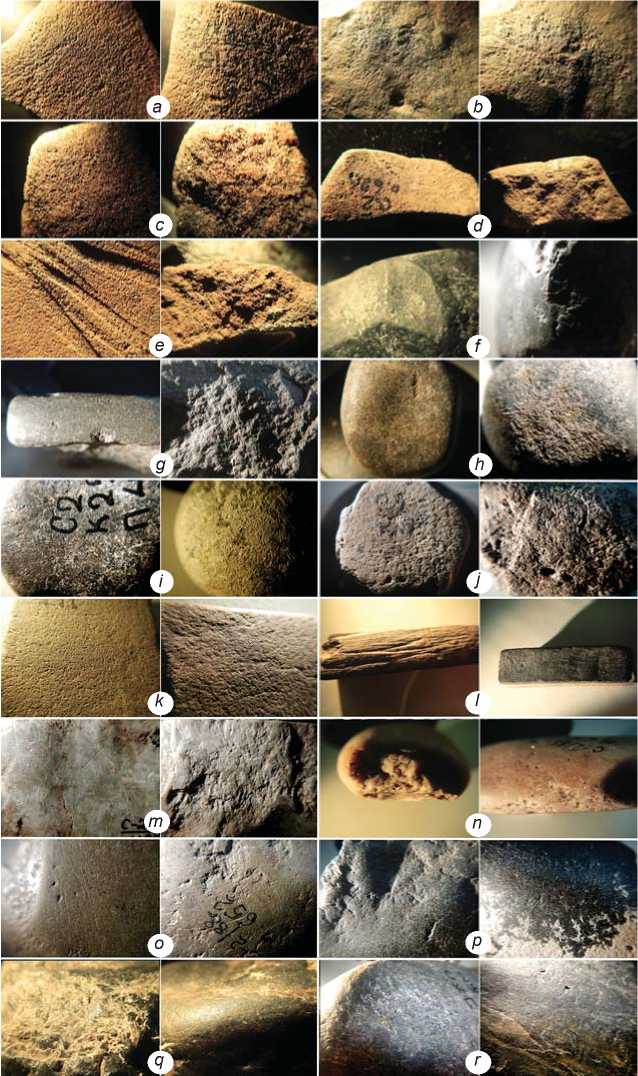

Объект исследования № 1 (рис. 2, a ; 3, a ), коллекционный шифр С-2 к 31 п 15 скелет № 3. Артефакт представляет собой фрагмент изделия. Следы износа выявлены на широкой плоскости, которая является единственным рабочим участком орудия. Естественный рельеф камня в рабочей зоне орудия в результате износа уплощен. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, как точило для правки подводов к режущей кромке металлических ножей. Степень износа* относительно средняя.

Орудие монофункциональное, в качестве инструмента для выполнения других работ не применялось.

Объект исследования № 2 (см. рис. 2, b ; 3, b ), коллекционный шифр С-2 к 44 п 22. Артефакт вместе с находкой № 3 входил в состав инвентаря погр. 22. Представлен двумя фрагментами одного изделия. Следы износа выявлены на широкой плоскости, являющейся единственным рабочим участком орудия. Естественный рельеф камня в рабочей зоне уплощен в результате износа в сравнительно незначительной степени. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, как рашпиль для удаления неровностей на сравнительно широких поверхностях металлических изделий. Степень износа относительно слабая. Орудие эксплуатировалось непродолжительное время, для выполнения других работ не применялось.

Объект исследования № 3 (см. рис. 2, c ; 3, c ), коллекционный шифр С-2 к 44 п 22. Артефакт 22 вместе с находкой № 2 входил в состав инвентаря одного погребения. Следы износа выявлены на широкой плоскости, являющейся единственным рабочим участком орудия. Рельеф камня в рабочей зоне уплощен износом. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, в качестве абразива при нивелировке относительно широких поверхностей обрабатываемых изделий из металла. Возможно, служило в качестве песта для растирания сравнительно твердых неорганических материалов на твердой поверхности. Степень износа относительно средняя.

Объект исследования № 4 (см. рис. 2, d ; 3, d ), коллекционный шифр С-2 п 626. Артефакт входил в состав инвентаря погр. 626. Следы износа выявлены на широкой плоскости, являющейся единственным рабочим участком орудия. Вогнутая поверхность в рабочей зоне орудия образовалась в ходе его интенсивной эксплуатации. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Обрабатываемый материал не установлен. Степень износа относительно высокая. Орудие монофункциональное, для выполнения других работ не применялось.

Одиновская культура

Объект исследования № 5 (см. рис. 2, e; 3, e). Коллекционный шифр С-2 84 к 22 п 24. Артефакт вхо- ные фотографии основных рабочих участков объектов исследований № 1–17 обозначены по следовательно литерами «а»–«q» (см. рис. 3). Литерой «r» отмечена поверхность объекта № 17 (позднекротовская (черноозерская) культура), на поверхности которого были выявлены следы металла.

Рис. 2. Артефакты усть-тартасской ( a – d ), одиновской ( e–j ), кротовской ( k , l , n , o ), позднекро-товской (черноозерской) ( p , q ) культур и монгольского времени ( m ) со следами использования в качестве орудий. Для всех изображений масштабная линейка равна 1 см.

дил в состав инвентаря погр. 24. Следы износа выявлены на двух широких плоскостях. Поверхность камня в рабочей зоне орудия заметно деформирована в результате контакта с обрабатываемым изделием. Линейные макроследы относительно параллельные, представляют собой сравнительно глубокие и длинные U-образные в поперечном сечении каналы со сглаженными бортами. Орудие отнесено к группе пассивных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, при работе с изделиями из твердых органических материалов (заточка острий из кости, рога и т.п.). Степень износа относительно высокая. Орудие монофункциональное, в качестве инструмента при выполнении других работ не применялось.

Объект исследования № 6 (см. рис. 2, f ; 3, f ), коллекционный шифр С-2 85 к 22 п 40. Артефакт вместе

Рис. 3. Следы износа и естественная поверхность на исследованных орудиях. Все фотографии выполнены при 2-кратном увеличении.

с находкой № 7 входил в состав инвентаря погр. 40. Следы износа выявлены по всей поверхности артефакта. Орудие полифункциональное. Использовалось в основном как лощило при работе со свежими эластичными шкурами. Изношены обе плоскости, одна их них – более интенсивно. Рельеф камня в рабочей зоне уплощен износом в виде заглаженности и характерной заполировки. Следы изно са наибо- лее отчетливо проявляются на выступающих участках камня и краях плоскостей орудия. Линейные микроследы не отмечены. Степень износа относительно высокая. Орудие отнесено к группе активных инструментов. Служило не только лощилом, но и наковальней (группа пассивных орудий) при расщеплении твердых, вероятно неорганических, материалов. Степень износа орудия в этом качестве средняя. На торце артефакта имеются следы применения инструмента и для дробления (группа активных орудий). Степень износа при выполнении этой функции высокая.

Объект исследования № 7 (см. рис. 2, g ; 3, g ), коллекционный шифр С-2 85 к 22 п 40. Артефакт вместе с находкой № 6 входил в состав инвентаря погр. 40. Следы износа выявлены на выпуклом ребре и торце артефакта. Рельеф камня в рабочей зоне сглажен износом, поверхность слегка выпуклая. Линейные микроследы износа не отмечены. Орудие отнесено к группе пассивных абразивных инструментов для работы с металлом. Использовалось, вероятно, как точило для правки подводов к режущей кромке ножа. Степень износа относительно высокая. Орудие монофункциональное, в качестве инструмента для выполнения других работ не применялось.

Объект исследования № 8 (см. рис. 2, h; 3, h), коллекционный шифр С-2 к 25 п 42. Артефакт вместе с находками № 9 и 10 входил в состав инвентаря погр. 42. Следы износа выявлены на уплощенной части, являющейся единственным рабочим участком орудия. Использовало сь в основном как лощило для работы со шкура- ми. Рельеф камня в рабочей зоне орудия представлен в виде заглаженности с характерной заполиров-кой. Наиболее отчетливо следы износа проявляются на выступающих участках камня и краях орудия. Линейные микроследы не отмечены. Степень износа определена как относительно интенсивная. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов.

Объект исследования № 9 (см. рис. 2, i ; 3, i ), коллекционный шифр С-2 к 25 п 42. Артефакт вместе с находками № 8 и 10 входил в состав инвентаря погр. 42. Представляет собой цельное орудие, близкое по морфологии к изделию № 8. Следы износа такие же, как на вышеописанном инструменте, выявлены на уплощенной части, являющейся единственным рабочим участком орудия. Использовалось в основном как лощило для работы со шкурами. Рельеф камня в рабочей зоне орудия уплощен износом в виде за-глаженности и характерной заполировки. Наиболее отчетливо следы износа фиксируются на выступающих участках рельефа камня. Линейные микроследы не отмечены. Степень износа относительно интенсивная. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов.

Объект исследования № 10 (см. рис. 2, j ; 3, j ), коллекционный шифр С-2 к 25 п 42. Артефакт вместе с находками № 8 и 9 входил в состав инвентаря погр. 42. Следы изно са выявлены на уплощенной торцовой части, являющейся единственным рабочим участком инструмента. Использовался в основном как пест-терочник (курант) при работе на ровных неэластичных поверхностях. Рельеф камня в рабочей зоне орудия уплощен износом в виде заглаженности. Линейные микроследы не отмечены. Степень износа относительно интенсивная. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов для растирания сравнительно твердых, вероятно органических, материалов.

Кротовская культура

Объект исследования № 11 (см. рис. 2, k ; 3, k ), коллекционный шифр С-2 к 22 п 11. Следы износа выявлены на одной из широких плоскостей, являющейся единственным рабочим участком орудия. Рельеф камня в рабочей зоне орудия уплощен износом. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, как точило для правки подводов к режущей кромке ножа. Степень износа относительно средняя. Орудие монофункциональное, в качестве инструмента для выполнения других работ не применялось.

Объект исследования № 12 (см. рис. 2, l; 3, l), коллекционный шифр С-2 к 25 п 64. Артефакт представляет собой цельное орудие на небольшом четырехгранном бруске камня. Следы износа выявлены на всех гранях. Линейные микроследы прослежены в виде неглубоких, относительно параллельных друг другу каналов. Линейные следы ориентированы как вдоль длинной оси орудия (на трех гранях из четырех), так и почти поперек удлиненно-под-прямоугольного рабочего участка на одной из граней инструмента. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов для работы с металлом. Использовалось, вероятно, как точило для формирования и правки подводов к кромке, удаления зазубрин и др. Степень износа на двух гранях орудия с продольно и поперечно ориентированными линейными следами использования относительно высокая. Две грани с продольноориентированными линейными следами определены как основные рабочие края орудия, две другие грани – как вспомогательные участки работы инструментом. Орудие монофункциональное.

Объект исследования № 14 (см. рис. 2, n ; 3, n ), коллекционный шифр С-2 / 88 п 652. Артефакт вместе с находкой № 15 входил в состав инвентаря погр. 652. Следы износа выявлены на двух противоположных зауженных концах овальной в плане гальки. Рельеф камня в двух рабочих зонах орудия разрушен – уплощен износом. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных инструментов. Судя по характерной смятости структуры камня в зоне контакта с обрабатываемым материалом, орудие могло служить ударным инструментом для дробления сравнительно малопрочных материалов. Применение орудия в качестве отбойника для расщепления камня маловероятно – в зоне износа не прослежены характерные для такого типа инструментов следы коротких разноориентированных микросколов. Степень износа относительно средняя. Орудие монофункциональное, в качестве инструмента для выполнения других работ не использовалось.

Объект исследования № 15 (см. рис. 2, o ; 3, o ), коллекционный шифр С-2 / 88 п 652. Артефакт вместе с находкой № 14 входил в состав инвентаря погр. 652. Представляет собой фрагмент расколовшегося изделия изначально галечной формы. Следы наиболее интенсивного износа выявлены на уплощенной части, являющейся основным рабочим участком орудия. Орудие использовалось как лощило для работы со шкурами. Рельеф камня в рабочей зоне заметно уплощен износом в виде заглаженности и характерной заполировки. Линейные микроследы – несколько кротких трасс – образовались, вероятно, в процессе непродолжительной работы с загрязненным материалом. Степень износа относительно высокая. Следует отметить, что артефакт эксплуатировался в качестве лощила не только до, но и после фрагментации. На втором этапе использования орудия зона износа сформировалась напротив зоны износа, возникшей на первом этапе, на другой стороне артефакта. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов. На втором этапе утилизации оно применялось сравнительно недолго.

Позднекротовская (черноозерская) культура

Объект исследования № 16 (см. рис. 2, p ; 3, p ), коллекционный шифр С-2 к 11 п 1. Артефакт представляет собой цельное орудие из расколотой гальки. Следы износа выявлены на уплощенной части, являющейся основным рабочим участком орудия. Орудие функционировало как лощило для работы со шкурами. В рабочей зоне выявлены следы заглаживания и характерной заполировки выступающих частей естественного рельефа гальки. Линейные микроследы не отмечены. Степень износа относительно средняя. Следы износа обнаружены не только на основном рабочем крае, но и на других участках артефакта, имеющих галечную корку. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов.

Объект исследования № 17 (см. рис. 2, q; 3, q), коллекционный шифр С-2 к 18 п 9. Артефакт представляет собой цельное орудие из гальки. Следы износа в виде смято сти структуры камня выявлены на всех выступающих участках поверхности. Основ- ным рабочим краем, судя по интенсивности износа, определена торцовая часть. Линейные микроследы не отмечены. Орудие служило предположительно отбойником (пест) для дробления сравнительно твердых материалов. Степень износа относительно средняя. При микроскопическом обследовании неизношенной поверхности артефакта выявлены следы металла (см. рис. 3, r), генезис которых не определен. Орудие монофункциональное, отнесено к группе активных инструментов.

Монгольское время

Объект исследования № 13 (см. рис. 2, m ; 3, m ), коллекционный шифр С-2 87 № 601. Артефакт представляет собой цельное изделие. Следы износа выявлены на широкой плоскости, являющейся единственным рабочим участком орудия. Рельеф камня в рабочей зоне слегка уплощен ввиду износа. Линейные микроследы не отмечены. Орудие отнесено к группе активных абразивных инструментов. Использовалось, вероятно, как точило для правки подводов к режущей кромке ножа. Степень износа относительно слабая. Орудие монофункциональное, в качестве инструмента для выполнения других работ не применялось.

a

b

Дискуссия

Усть-тартасская культура

Наличие нескольких каменных орудий в одном погребении отмечено в могилах усть-тартасской (погр. 22), одиновской (погр. 40 и 42) и кротовской (погр. 652) культур (рис. 4). Следует отметить, что доля орудий для работы с металлом в таких погребениях составляет всего 1/3, причем один из инструментов мог

e

h

d

g

Одиновская культура

Рис. 4. Абразивы для работы с металлом ( a , b , d ), орудия для работы с другими твердыми неорганическими материалами ( g , h ) и с кожей ( с , е , f , i ). Для всех изображений масштабная линейка равна 1 см.

Кротовская культура

использоваться и при работе с другими твердыми неорганическими материалами. Доля монофункциональных орудий, предназначенных для растирания и дробления твердых неорганических материалов, еще меньше - ок. 1/5. Большую часть инструментов из описываемой выборки составляют лощила (44,44 %), служившие для обработки шкур.

Определить источники сырья, из которых изготовлены изучаемые орудия, крайне сложно, и это не было целью настоящего исследования. Однако трудно предположить, что камень до ставляли в Барабу с предгорий Алтая или из русла Оби - их разделяют сотни километров. Скорее всего, в качестве исходного материала использовали гальки, случайно найденные на берегах рек или стариц в непосредственной близи от мест поселений. Косвенно об этом свидетельствует разнообразный минералогический состав сырья орудийных коллекций изучаемых археологических культур.

На исследованных изделиях не выявлены следы их использования в качестве лощил или иных инструментов при работе с керамикой. Предположение об абразивной доработке поверхностей гончарных изделий традиционными для изучаемых культур способами не получило подтверждения в ходе наших исследований.

Один артефакт (№ 6) из одиновской, один (№ 14) -из кротовской и два (№ 17, 18) - из позднекротовской (черноозерской) культур определены как орудия ударного воздействия на обрабатываемый материал (отбойники-песты). Вполне вероятно их использование для дробления шамота при изготовлении керамики.

В.И. Молодиным отмечено, что каменные артефакты в одиновском могильнике (Сопка-2/4А) встречаются только в женских захоронениях, а в более позднем могильнике кротовского времени (Соп-ка-2/4 Б, В) три изделия - в женских, два - в мужских и одно - в детском [Молодин, Гришин, 2016, с. 242]. Что касается кротовских и позднекротовских (черноозерских) захоронений, то в погр. № 158 (женское, индивид 50-60 лет) и погр. № 124 (мужское, индивид 30-35 лет), кроме упомянутых орудий, другого инвентаря не было. Инвентарь погр. № 282 включал набор орудий: бронзовый кельт, костяные и каменные наконечники стрел, четыре тигля, четыре ко стяные лопатки, клык кабана со следами подработки, литейные формы, каменная воронка, три концевые накладки на лук, резцы лошади и лося, зуб собаки, каменный скребок. В погр. № 652 (детское) обнаружены, кроме отбойника и абразива, развал сосуда, глиняная обмазка, охра, лощило и неиспользованный от-щеп. Погребение № 78 (женское, индивид 14-15 лет) содержало костяной кинжал, ложку, пластину с гравировкой, подвеску (рассеченная фаланга животного), обломок рукояти из рога.

В слоях средневековых могильников Соп-ка-2/11 и -13 каменные орудия редки. В первом артефакт найден в женском захоронении, во втором -в двух мужских погребениях [Молодин, Соловьев, 2004, с. 31].

В археологических материалах усть-тартасской культуры, включающих сравнительно небольшое количество артефактов из бронзы [Молодин, 2019], следует особо отметить наличие таких орудий, как точило для подвода режущей кромки ножей и абразива для сравнительно грубой обработки металлических изделий.

Заключение

Проведенный функциональный анализ каменных артефактов из Барабинской лесостепи показал, что его результаты могут служить основой для разработки функционально-морфологической типологии инструментов, использовавшихся в изучаемый период. Это позволит в будущем дополнить наши представления о хозяйственно-бытовой деятельности человека, населявшего юг Западной Сибири в эпоху палеометалла.

В конце V - первой половине III тыс. до н.э. в комплексе автохтонной усть-тартасской культуры преобладали каменные и костяные изделия архаичного облика (наконечники стрел, украшения-подвески, проколки, игольники и иглы и пр.), по количеству им уступали украшения из раковин, керамика малочисленна, предметы из металла единичны. У населения IV - первой половины III тыс. до н.э. были керамика, а также характерные изделия из кости и камня. Носители одиновской культуры (первая половина III тыс. до н.э.) имели развитое бронзолитейное производство. Их инвентарь включает каменные орудия, многочисленные предметы из кости (проколки, игольницы, иглы, спицы, гребни и пр.), бронзовые изделия (кинжалы, игла, шилья), украшения (серьги, прониз-ки), керамику. Кротовский материальный комплекс (середина III - начало II тыс. до н.э.) по предметному набору проявляет сходство с таковым одиновской культуры. Для позднекротовской (черноозерской) культуры типичны орудия из кости и бронзы, украшения, а также специфичная посуда. Разнообразный инвентарный набор населения средневекового периода составляют керамические, костяные и металлические (преимущественно из железа) изделия [Молодин, 1977,1985,2001,2012,2019; Молодин, Гришин, 2016, 2019; Молодин, Соловьев, 2004; и др.].

При изучении коллекции не были выявлены артефакты из камня, изготовленные специально для включения их в состав погребального инвентаря; все изученные орудия имеют следы износа, вполне пригодны для дальнейшего использования.

Проследить устойчивые связи между обрядом погребения и составом погребального инвентаря могил, в которых были найдены изученные орудия из камня, ввиду малочисленности данных пока трудно. Однако продолжение полевых исследований в регионе и расширение базы данных об использовании каменных орудий позволяют надеяться, что в будущем это удастся сделать.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Авторы признательны академику В.И. Молодину за предоставление возможности работы с предметным комплексом разновременного могильника Сопка-2.

Список литературы Функциональный анализ орудий из камня в погребениях эпохи палеометалла в Барабинской лесостепи (по материалам памятника Сопка-2)

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 416 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 174 с.

- Молодин В.И. Сопка-2 – могильник доандроновской бронзы в Барабинской лесостепи // АО 1979 года. – М.: Наука, 1980. – С. 221–222.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 127 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 с.

- Молодин В.И. Очерки истории сибирской археологии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 311 с.

- Молодин В.И. Современное состояние проблемы относительной и абсолютной хронологии Обь-Иртышской лесостепи в эпоху неолита и бронзы // Мультидисциплинарные исследования в археологии. – 2019. – № 1. – С. 3–12.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с. + 3 вкл.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. 6: Ритуальные комплексы эпохи Средневековья. – 143 с.

- Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромащенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V–I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 220 с.

- Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи Средневековья. – 184 с.

- Семенов С.А. Первобытная техника. – М.; Л.: Наука, 1957. – 241 с. – (МИА; вып. 54).

- Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. – Л.: Наука, 1983. – 255 с.

- Korobkowa G.F. Narzedzia w pradziejach. – Torin: Widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. – 168 р.