Генетическая детерминация накопления меди в миокарде у крупного рогатого скота Западной Сибири

Автор: Себежко О.И., Коновалова Т.В., Короткевич О.С., Петухов В.Л., Себежко А.Н., Зайко О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка наследственной обусловленности накопления меди в сердечной мышце у бычков голштинской породы, разводимых в эколого-климатических условиях Западной Сибири. Приведены результаты оценки уровня меди в миокарде бычков голштинской породы в возрасте 12-13 месяцев, являющихся потомками 4 быков-производителей. Взятие крови осуществляли у животных с живой массой 330-365 кг, разводимых в условиях крупного животноводческого предприятия, расположенного на территории Западной Сибири. Уровень меди в миокарде бычков определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и электротермической атомизацией. Для установления различий между группами применяли однофакторный дисперсионный анализ. В качестве теста для оценки величины эффекта использовали η2, для апостериорных сравнений - тест Тьюки. Установлено, что среднее значение содержания меди в миокарде бычков голштинской породы составило 3,24 ± 0,04 мг/кг. Фенотипическая изменчивость концентрации меди в сердечной мышце характеризовалась низкими значениями. Установленные различия (p-value function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Крупный рогатый скот, медь, голштины, миокард

Короткий адрес: https://sciup.org/140302864

IDR: 140302864 | УДК: 636.2:636.082.1:612.6 | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-10-160-166

Текст научной статьи Генетическая детерминация накопления меди в миокарде у крупного рогатого скота Западной Сибири

Введение. Медь входит в число эссенциальных элементов, поскольку широко представлена в составе кофакторов ферментов, катализирующих ключевые биохимические реакции во всех клетках, и выступает участником сигнальных путей. Биологическая потребность в меди сочетается с высокой токсичностью. При равновесных состояниях токсические эффекты меди нивелируются с помощью системы транспортных белков, которые переносят медь к печени, где происходит биосинтез купроэнзимов [1, 2].

Концентрация свободной меди в цитоплазме очень низкая, поскольку большинство белков, содержащих медь, относится к ферментам класса оксидаз, локализующихся на поверхности клеточных мембран или в везикулах. Менее 10 % металла находится в крови в комплексе с альбуминами [3], а основное количество меди в составе белковых комплексов сосредоточено именно в органах. Поэтому определение уровня меди в тканях и органах сельскохозяйственных животных имеет значение не только с точки зрения оценки здоровья самого животного, но и формирования положений о достаточности и безопасности дальнейшего потребления в качестве продуктов питания.

Основным органом, осуществляющим метаболизм меди, является печень. При этом результаты многих исследований указывают на актуальность определения содержания меди в миокарде и выявления факторов, влияющих на аккумуляцию меди кардиомиоцитами. Еще в работе O. Wostrer (1989) продемонстрирована положительная корреляционная связь между уровнем меди в ткани сердца и величиной фракции выброса левого желудочка. Была ус- тановлена положительная взаимосвязь между содержанием меди в сыворотке крови и в ткани сердца. Описана положительная динамика в состоянии сердечной мышцы при хронической сердечной недостаточности на фоне приема медьсодержащих препаратов [4]. Избыток или недостаток меди как микроэлемента, участвующего в биосинтезе тиреоидных гормонов, обеспечивает контроль их концентрации и выступает предиктом прямых эффектов трийодтиронина на кардиомиоциты, связанных с воздействием на транскрипцию генов и внеядерным действием на работу ионных каналов [5]. Избыток меди может быть причиной дилатационной кардиомиопатии с развитием пролонгированных токсических кардиодепрессивных эффектов [6]. При дефиците меди активируется перекисное окисление липидов с нарушением целостности кардиомиоцитов [7].

Синтез медьсодержащих белков и баланс меди регулируются паратипическими и генетическими механизмами. Средовые нарушения баланса меди, например, могут быть вызваны ионами Ag(I), поскольку они конкурентно присоединяются к медьсвязывающим участкам транспортных белков [8]. Подробно описан антагонизм меди с цинком, развивающийся в силу множества причин, в том числе связанных с загрязнением окружающей среды [9].

Известные на сегодняшний день генетические механизмы регуляции гомеостаза меди реализуются главным образом через систему клеточного транспорта меди и связаны с рядом полиморфизмов и мутаций в генах белков CTR1, DMT1, COX17, ATP7A, ATP7B, выступающих переносчиками меди [10].

Основными источниками меди для человека являются мясопродукты. Медь является эссенциальным элементом, одновременно ее ионы обладают выраженной токсичностью. Поэтому существует необходимость мониторинга содержания данного металла в органах и тканях. При этом важное значение имеет проблема установления факторов, в том числе генетических, влияющих на процессы аккумуляции меди в организме, поскольку затрагиваются вопросы получения экологически безопасной продукции питания для человека и селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к накоплению химических элементов.

Цель исследования – оценка наследственной обусловленности накопления меди в сердечной мышце у бычков голштинской породы, разводимых в эколого-климатических условиях Западной Сибири.

Задачи: установить средние показатели и оценить фенотипическую изменчивость содержания меди в миокарде 12–13-месячных бычков; изучить влияние генотипа быков-производителей голштинской породы на концентрацию меди в миокарде у потомков; определить референсный интервал содержания меди в миокарде для бычков данной популяционной группы в условиях Западной Сибири.

Объекты и методы. Объектом исследования было содержание меди в миокарде голштинских бычков в возрасте 12–13 месяцев с живой массой 330–365 кг, являющихся потомками 4 быков-производителей, выращиваемых в Западной Сибири, где при мониторинге почв, воды, кормов не выявлено превышение ПДК по содержанию макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и радионуклидов [11, 12].

Содержание меди в миокарде оценивалось методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и электротермической атомизацией.

Распределения по содержанию меди были оценены на нормальность (тест Шапиро–Уилка). Гомоскедастичность дисперсий подтверждали с помощью теста Бартлетта. При установлении различий между группами применяли однофакторный дисперсионный анализ. В качестве теста для оценки величины эффекта использовали η2, рассчитываемый по формуле η2 = SSв/SSt, где SSв – межгрупповая сумма квадратов, SSt – общая сумма квадратов. Апостериорные сравнения проводили с помощью критерия Тьюки. При расчете референсных интервалов применяли робастный метод.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты оценки характера распределения содержания меди в миокарде бычков, являющихся потомками 4 быков-производителей. Во всех группах содержание меди соответствовало нормальному распределению (SF p-value > 0,05).

В таблице 2 представлены средние значения и показатели изменчивости концентрации меди в миокарде потомков четырех производителей.

Таблица 1

Результаты тестирования на нормальность распределения содержания меди в миокарде сыновей четырех быков голштинской породы

Содержание и изменчивость меди в миокарде быков, мг/кг

|

Группа потомков |

Значение критерия Шапиро-Уилка |

p-value |

|

Bonier |

0,9738 |

0,9900 |

|

Brio |

0,9564 |

0,8304 |

|

Fabio |

0,9515 |

0,6979 |

|

Malstrem |

0,9115 |

0,3995 |

|

Среднее |

0,3536 |

0,9657 |

Примечание: при p-value ≥ 0,05 – нормальное распределение признака.

Таблица 2

|

Отец |

X±Sx |

Me |

Lim |

σ |

Q1 |

Q3 |

IQR |

Сv, % |

|

Fabio |

2,99± 0,07 |

3,0 |

2,6–3,3 |

0,22 |

2,9 |

3,15 |

0,25 |

7,36 |

|

Bonier |

3,37± 0,14 |

3,4 |

2,9–3,9 |

0,35 |

3,2 |

3,6 |

0,4 |

10,39 |

|

Brio |

3,51±0,103 |

3,5 |

3,0–4,3 |

0,29 |

3,2 |

3,7 |

0,5 |

8,5 |

|

Malstrem |

3,32±0,07 |

3,3 |

3,0–3,7 |

0,21 |

3,25 |

3,4 |

0,15 |

6,31 |

|

Общее |

3,24± 0,04 |

3,2 |

2,9–3,7 |

0,24 |

3,1 |

3,4 |

0,3 |

7,41 |

Примечание: X – средняя арифметическая; Sx – ошибка средней арифметической; Me – медиана; Q1 – первая квартиль; Q3 – третья квартиль; IQR – межквартильный размах; Сv – коэффициент вариации.

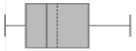

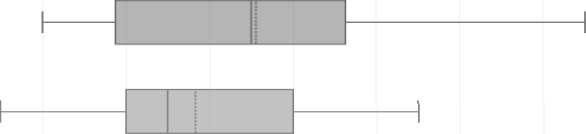

Средние значения концентрация меди в миокарде у потомков разных производителей ранжированы в порядке возрастания: Fabio → Malstrem → Bonier → Brio. В группе сыновей быка Brio отмечено максимальное значение ме- ди (4,3 мг/кг) и наиболее широкий межквартильный размах. У потомков Brio и Fabio значения Ме и средней арифметической практически совпадают (рис.).

Malstrem

Brio

Bonier

- медиана.

------ _ средняя арифметическая

Fabio

2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3 8 4 4.2

Си, мг/кг

Размах уровня меди в миокарде быков голштинской породы

Фенотипическая изменчивость содержания меди в миокарде во всех оцениваемых группах быков и в среднем по всем группам была низкой. Наиболее консолидировано по содержанию меди было потомство быка Malstrem (см. рис.). В этой группе бычков отмечены наименьшие значения показателей вариации (см. табл. 2).

Равенство дисперсий подтверждали с помощью теста Бартлетта. Статистика B = 7,6792; p-value = 0,05313 (при p < 0,05 – дисперсии неоднородны).

В таблице 3 представлены результаты однофакторного дисперсионного анализа по оцен- ке влияния производителя на уровень аккумуляции меди в миокарде скота. Полученный p-value для F 3,30 меньше, чем α (0,05), позволяет констатировать статистически значимые межгрупповые различия.

Рассчитанная величина η 2 0,35 отражает силу влияния фактора отца на содержание меди в миокарде у сыновей.

Уровень меди в миокарде потомков быка Fabio выше на 0,52 мг/кг сравнении с сыновьями Brio (табл. 4). Между быками других групп различий нет.

Таблица 3

|

Вариация признака |

SS |

df |

Средний квадрат |

F |

p-value |

|

Между группами |

1,4599 |

3 |

0,4866 |

5,4752 |

0,004017 * |

|

Внутри групп |

2,6663 |

30 |

0,08888 |

||

|

Итого |

4,1262 |

33 |

0,125 |

Примечание: df – cтепени свободы; SS – cумма квадратов; F – критерий Фишера; * – p < 0,05 – статистически значимые различия.

Таблица 4

|

Сравниваемые группы |

Статистика теста Тьюки |

p |

|

Fabio – Bonier |

0,4114 |

0,08316 |

|

Fabio – Brio |

0,3643 |

0,00281* |

|

Fabio – Malstrem |

0,3767 |

0,09644 |

|

Bonier – Brio |

0,4272 |

0,7948 |

|

Bonier – Malstrem |

0,4378 |

0,9938 |

* p < 0,05 – статистически значимые различия.

Влияние фактора отца на содержание меди в миокарде быков

Попарные сравнения содержания меди в миокарде потомков

Референсный интервал содержания меди при определении методом атомно-абсорбционной спектрометрии в миокарде здоровых голштинских быков в возрасте 12–13 месяцев с живой массой 330–365 кг составил 2,9 (2,78– 3,02)–3,7 (3,57–3,82) мг/кг.

Принимая во внимание биологические особенности меди, связанные с ее эссенциально-стью и одновременно токсичностью, необходимо продолжить исследования, связанные с установлением и периодическим пересмотром референсных интервалов с учетом возрастных и половых особенностей.

Заключение

-

1. Среднее значение содержания меди в миокарде бычков голштинской породы в возрасте 12–13 месяцев с живой массой 330–365 кг составляет 3,24 ± 0,04 мг/кг; референсный интервал для данной популяционной выборки находится в пределах от 2,9 (2,78–3,024) до 3,7 (3,58–3,82) мг/кг.

-

2. Установлены различия между значениями меди у потомков разных быков-производителей, что свидетельствует о генетической детерминации уровня меди в миокарде скота. Сила влияния фактора отцовской принадлежности бычков на уровень меди в миокарде составила 35 %.

Список литературы Генетическая детерминация накопления меди в миокарде у крупного рогатого скота Западной Сибири

- The essential metals for humans: a brief overview / M.A. Zoroddu [et al.] // Journal of Inorganic Biochemistry. 2019. Vol. 195. P. 120-129.

- Паюта А.А., Флерова Е.А., Зайцева Ю.В. Содержание тяжелых металлов в мышцах леща из разных плесов Рыбинского водохранилища // Вестник КрасГАУ. 2023. № 1. С. 103-108. DOI: 10.36718/1819-4036-20231-103-108.

- Гормональный и метаболический статус бычков голштинской породы в эколого-климатических условиях Кемеровской области / Л.В. Осадчук [и др.] // Вестник НГАУ. 2017. № 2 (43). С. 52-61.

- Wostrer O. Concentrations of Some Trace Elements (Se, Zn, Cu, Fe, Mg, K) in Blood and Heart Tissue of Patients with Coronary Heart Disease // Clin. Chem. 1989. Vol. 35, № 5. P. 851-856.

- Clinical and echocardiographic correlates of serum copper and zinc in acute and chronic heart failure / I. Alexanian [et al.] // Clin. Res. Cardiol. 2014;103(11):938-49.

- Biomonitoring Equivalents (BE) dossier for cadmium (Cd) / S.M. Hays [et al.] // Regul. Toxicol. Pharmacol. 2008. Vol. 51, № 3. P. 49-56.

- Negreva M.N., Georgiev S.J., Penev A.P. Assessment of Copper Status in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation // J. Cardiobiol. 2014;2(2):1-5.

- Влияние ионов серебра на метаболизм меди у млекопитающих в течение развития / Е.Ю. Ильичева [и др.] // Онтогенез. 2018. Т. 49, № 3. С. 189-201.

- Парахонский А.П. Роль меди в организме и значение ее дисбаланса // Естественно-гуманитарные исследования. 2015. № 4 (10). С. 72-83.

- Kaplan J.H., Maryon E.B. How Mammalian Cells Acquire Copper: An Essential but Potentially Toxic Metal // Biophysical Journal. 2016; 110(1): 7-13.

- Элементный статус крови крупного рогатого скота голштинской породы в биогеохимических условиях Кемеровской области / Н.И. Шишин [и др.] // Вестник НГАУ. 2017. № 3 (44). С. 70-79.

- Comparative assessment of radioactive strontium and cesium contents in the feedstuffs and dairy products of western Siberia / O.I. Se-bezhko [et al.] // Indian Journal of Ecology. 2017. Vol. 44. № 3. P. 662-666.