Геоморфология и четвертичные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников в Красноярском крае

Автор: Зольников И.Д., Картозия А.А., Выборнов А.В., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Грачев И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Локальные археологические и геоморфологические исследования обеспечивают корректное понимание культурно-хронологической ситуации и ее включение в общий контекст данных по четвертичной истории макрорегиона. Особенное значение такие работы имеют для трансграничных регионов, например, Канско-Рыбинской котловины, занимающей промежуточное положение между Прибайкальской, Приангарской и Приенисейской Сибирью. Археология котловины и связанные с ней представления о четвертичных отложениях и генезисе современного рельефа существенно дополнились источниками и теоретическими конструктами в результате спасательных раскопок в 2015 г. на правом берегу р. Кан под г. Канском в Красноярском крае. Исследована часть Анжевского комплекса археологических памятников, включающая стоянки Нефтепровод-1 и -2, местонахождение Рябчиков Ключ-1, которые относятся к периоду от верхнего палеолита до этнографической современности. Установлены наличие пяти геоморфологических сегментов и различный характер четвертичных отложений на отдельных участках памятников. Основной тип рельефа на местонахождении Рябчиков Ключ-1 - острогребневый расчлененный, а на стоянках Нефтепровод-1 и -2 -структурно-денудационный. Последний занимает правый борт долины р. Кан, приподнятый и разбитый на неотектонически дифференцированные по разным гипсометрическим уровням блоки. Геоморфологическое сегментирование определило характер разрезов: четвертичная толща начинается с аллювиальной пачки, на отдельных участках между дочетвертичными отложениями и субаэральным комплексом аллювий отсутствует. Культурные слои залегают в верхней пачке, представленной субаэральным покровом, отличающимся на отдельных участках памятников, что обусловлено процессами локального делювиального размыва и эоловой дефляции. Проведенные исследования показывают своеобразие геоморфологии и осадков на участке правого берега р. Кан в районе Анжевского комплекса археологических памятников по сравнению с известной в литературе стоянкой Стрижовая Гора, расположенной в 3,5 км ниже по течению р. Кан.

Красноярский край, канско-рыбинская котловина, р. кан, поздний плейстоцен, голоцен, геоморфология, антропоген

Короткий адрес: https://sciup.org/145145203

IDR: 145145203 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.015-024

Текст научной статьи Геоморфология и четвертичные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников в Красноярском крае

Археология Восточной Сибири традиционно опирается на регионы с высокой концентрацией археологических объектов, имеющих продолжительную историю изучения, – Минусинскую котловину, Приенисейскую Сибирь, Приангарье, Прибайкалье. Это значительные по площади регионы, привязанные к крупным водотокам, водоемам и важным географическим объектам, в районе которых высока активность человеческой жизнедеятельности. Отдельный интерес представляют зоны, являющиеся периферией археологической карты, – прилегающие промежуточные территории с притоками крупных рек и озер, хребтами и отрогами водоразделов. Периферийность в данном случае условна и скорее отражает не реальное историческое значение населения этих территорий, а их археологическую изученность. Проходившие здесь процессы часто имеют собственные детерминанты и закономерности, которые могут существенно повлиять на общую культурно-хронологическую оценку исторических событий в макрорегионе.

Одним из таких регионов археологической карты Восточной Сибири и Северной Азии в целом являет- ся Канско-Рыбинская котловина. Гидро- и орографически она связана с Приенисейской Сибирью, Приангарьем и Прибайкальем. Археологическое изучение котловины ведется с начала XX в. Важнейшей его составляющей стали изыскания комплексной археологической экспедиции Иркутского государственного университета (Н.А. Савельев, А.Г. Генералов и др.). В рамках ее работ были открыты и изучены более 100 памятников от палеолита до Средневековья; организованы стационарные раскопки на ряде объектов, позволившие составить культурно-хронологическую периодизацию отдельных памятников и региона в целом. Основные публикации посвящены позднему палеолиту – мезолиту, неолиту – эпохе бронзы. Особое внимание в работах иркутских исследователей уделено комплексному изучению объектов, включающему оценку геоморфологии и четвертичных отложений. Это плодотворное направление является ключевым для корректной интерпретации археологических материалов, находящихся в сложных и неоднородных условиях на большой площади.

А.Г. Генералов ранее предлагал все археологические пункты на правом берегу р. Кан от д. Анжевка до Стрижовой горы (5–6 км) включить в один Стри- жовогорский геоархеологический полигон [2000, с. 15–16]. В 2015 г. археологическим отрядом Института археологии и этнографии СО РАН были исследованы археологические объекты на части этой территории: на правом берегу р. Кан, юго-восточнее г. Канск, в административных пределах Иланского муниципального р-на Красноярского края [Выборнов, Грачев, Зольников и др., 2015; Выборнов, Славинский, Цы-банков и др., 2015]. Современное наименование объектов в соответствии с учетной документацией – стоянка Нефтепровод-2 (НП-2), стоянка Нефтепровод-1 (НП-1) и местонахождение Рябчиков Ключ-1 (РК-1). Они были открыты и исследованы в 1972 г. экспедицией Иркутского университета под руководством Н.А. Савельева. В 1989 г. эти объекты изучал красноярский исследователь Л.Ю. Блейнис. В 2011–2015 гг. исследования здесь велись отрядом Сибирского федерального университета, возглавляемым Е.В. Князевой и П.В. Мандрыкой. Объекты получали различные названия – Смоленка, Новосмоленка, Нефтепровод с разными цифровыми обозначениями. В 2015 г. предложено включить их под учетными наименованиями в Анжевский комплекс археологических памятников, названный по ближайшему населенному пункту – д. Анжевке (ныне покинута). Закрытые комплексы и находки датируются периодом от палеолита до этнографической современности. Археологические материалы на этих памятниках находятся в сложных геоморфологических условиях. Описание и интерпретация характера рельефа и четвертичных отложений позволят не только корректно оценить эти материалы, но и существенно дополнить геологическую характеристику территории в среднем течении р. Кан, уже обсуждавшуюся в соответствующей литературе.

Геоморфология района

В региональном аспекте, согласно данным государственного геологического картирования [Геологическая карта…, 1968, 1978; Государственная геологическая карта…, 2009], территория исследований приурочена к северо-восточному краю Анцирско-Бе-лоярской антиклинали, расположенной в зоне сочленения геологических структур складчатой области Енисейского кряжа и юго-западной окраины Сибирской платформы. Геолого-структурный контроль и неотектоника предопределили специфику формирования четвертичных отложений района.

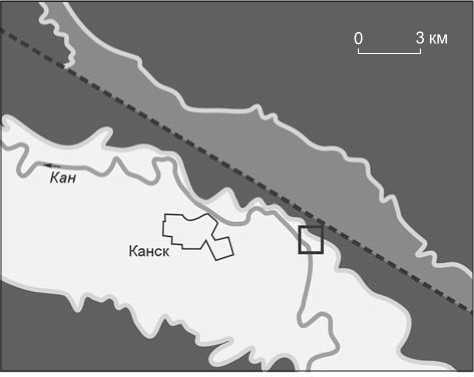

На фрагменте геологиче ской карты масштаба 1 : 200 000 полосой четко выделяется долина р. Кан шириной до 10 км, инверсионно наложенная на Ан-цирско-Белоярскую антиклиналь (рис. 1, 1 ). К северо-востоку в поле юрской толщи (рис. 1, 4 ) прослеживается вытянутая с северо-запада на юго-восток

12 ЕЕ 3□4 □5

Рис. 1 . Геологиче ское строение территории на фрагменте геологической карты (по: [Геологическая карта…, 1968]).

1 – долина р. Кан, сложенная четвертичными отложениями и локализованная на Анцирско-Белоярской антиклинали; 2 – Канская антиклиналь, сложенная девонскими породами; 3 – разлом; 4 – юрские породы; 5 – район работ.

Канская антиклиналь, сложенная девонскими породами (рис. 1, 2 ). Вдоль ее южной окраины закартирован диагональный разлом протяженностью до 35 км (рис. 1, 3 ), по которому девонские породы, прорвав юрскую толщу, взброшены с амплитудами вертикальных смещений от 300 до 3 000 м. Поскольку для мел-палеогенового времени в регионе реконструируется период тектонического спокойствия с формированием коры выветривания, то послеюрские деформации однозначно относятся к эпохе альпийской складчатости и датируются кайнозойским, преимущественно неоген-четвертичным хроностратиграфическим интервалом [Табацкий, 1982; Цыкин, 2011].

На протяжении четвертичного периода правый борт долины р. Кан вовлекался в неравномерные блочно-дифференцированные вертикальные подвижки, сопряженные с неотектониче ским поднятием Канской антиклинали. Это привело к формированию разнопорядковых, линейно чередующихся локальных структур сжатия и растяжения диагонального заложения (с северо-запада на юго-восток), что отразилось в рельефе территории. Наиболее контрастная морфо-структура – гряда Моховая расположена в 4 км к северу от района работ в пределах Канской антиклинали и обрезана вдоль своей юго-западной границы нео-тектоническим уступом высотой 250 м. От этой гряды до правого берега р. Кан по топографическим картам и космическим снимкам высокого разрешения четко фиксируются серии пространственно сопряженных геоморфологических уступов меньшей высоты и протяженности.

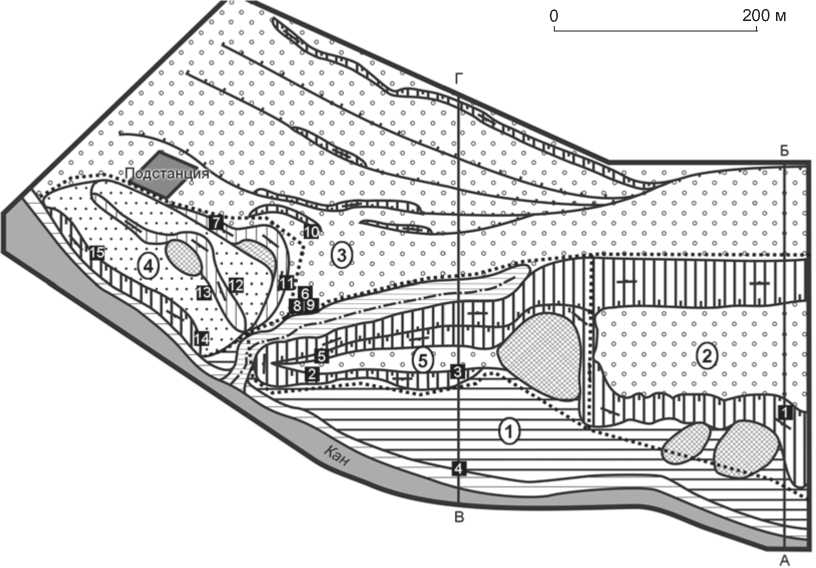

Согласно геоморфологическому районированию территории по материалам геологической съемки [Геологическая карта…, 1968], рельеф исследуемого района подразделяется на два типа: эрозионно-аккумулятивный и структурно-денудационный. К первому относится южная часть местности, на которой располагается долинно-террасовый комплекс р. Кан. Рельеф второго типа занимает правый борт долины, приподнятый и разбитый на неотектонически дифференцированные по разным гипсометрическим уровням блоки. На Анжевском археологическом комплексе и непосредственно прилегающей территории выделены пять сегментов, различающихся по геолого-геоморфологическому строению (рис. 2).

Сегмент 1 – аллювиальный. Включает поверхности речной поймы и первой надпойменной террасы р. Кан. Вытянут неширокой (до 100 м в поперечнике) полосой вдоль южной, юго-западной окраины изучаемой территории. Пойменная и надпойменная террасы цокольные. Коренные породы дочетвертичного фундамента на данном участке в нескольких местах локально обнажаются на берегу и дне р. Кан. Возраст аллювиальных поверхностей голоценовый. Пойменные осадки в пределах первой террасы облекаются маломощным субаэральным покровом (первые десятки сантиметров).

Остальная территория исследований относится к рельефу структурно-денудационного типа и состоит из четырех геоморфологических сегментов, отличающихся спецификой рельефа и геологической историей в позднем плейстоцене – голоцене.

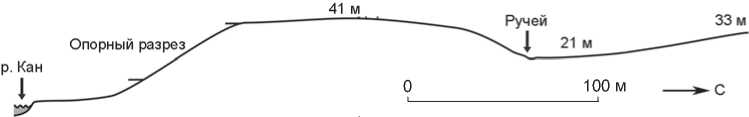

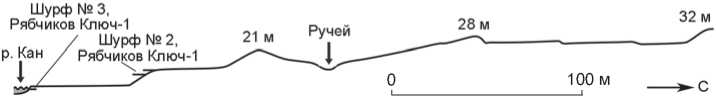

Сегмент 2 – плосковершинная гряда. Занимает восточную часть района. Длина плосковершинной гряды ок. 3 км, но в исследуемый район входит фрагмент протяженностью 220 м (рис. 2). Ориентировка длинной оси субширотная. На геоморфологическом профиле по линии А–Б (рис. 3, 1 ), полученном в результате тахеометрической съемки, проиллюстрирована форма гряды в поперечном сечении. Субгоризонтальная ровная поверхность плосковершинной гряды имеет ширину ок. 120 м, угол падения южного уступа 30°, северного – ок. 20°. Высота поверхности составляет 41 м над уровнем р. Кан. Южный уступ осложнен многочисленными оползнями. Часть из них перекрывают нижележащие, что указывает на неоднократность смещения оползневых блоков рыхлых отложений вниз по склону. Изученная форма рельефа представляет собой микроаналог горы Моховой. Это неотектонический горст, выбитый из цоколя первой надпойменной террасы и поднятый над ее площадкой на высоту более 20 м. Северный, западный и южный

Рис. 2. Геоморфологическая схема исследуемой территории.

а – ручей; б – долина ручья; в – пойма; г – площадка первой надпойменной террасы; д – ориентировка склонов; е – тела малых оползней; ж – площадки оползневых блоков; з – плоскости отрыва оползневых блоков; и – тектонические уступы; к – малоамплитудные тектонические уступы; л – поверхность плосковолнистой равнины; м – шурфы и зачистки: 1 – опорная расчистка, 2–5 – Рябчиков Ключ-1 (№ 1–4), 6–11 – Нефтепровод-1 (№ 1–6), 12–15 – Нефтепровод-2 (№ 1–4); н – границы выделенных геоморфологических сегментов; о – номера этих сегментов.

н

Рис. 3. Геоморфологические профили по линиям А–Б ( 1 ) и В–Г ( 2 ) на рис. 2 (указана высота над уровнем р. Кан).

склоны плосковершинной гряды представляют собой неотектонические уступы, частично выположенные склоновыми процессами и осложненные более поздними оползнями.

Сегмент 3 – пологоволнисто-равнинный. По всей видимости, данный сегмент относится к водораздельной поверхности, сложенной субаэральным покровом. Поверхность субгоризонтальна и только вдоль своей юго-восточной окраины приобретает пологое падение в сторону ограничивающего ее тальвега руч. Безымянного. На геоморфологическом профиле по линии В–Г (рис. 3, 2 ), полученном в результате тахеометрической съемки, показаны мелкие гряды, осложняющие водораздельную поверхность. В правой части рисунка ясно видно, что эти «микрогряды» на самом деле представляют собой серию ступенькообразных поверхностей с субгоризонтальными площадками и невысокими уступами достаточно крутого падения: три с падением склонов на север и один – на юг. Южный уступ высотой 8 м является естественной геоморфологической границей сегмента 3 и Анжевского археологического комплекса в целом. Таким образом, внутренняя часть сегмента водораздельной поверхности представляет собой грабен, составленный из серии блоков, ступенчато опущенных по плоскостям сбросов в направлении с юга на север (непосредственно на профиле В–Г видны три блока). Ось грабена и сбросы ориентированы субширотно на востоке района исследований и диагонально, с северо-запада на юго-восток, на западе (см. рис. 2).

Сегмент 4 – грядово-оползневой. В юго-западной части изучаемой территории к водораздельному сегменту примыкают асимметричные гряды, сформированные разноразмерными асеквентными деляпсив-ными оползнями, которые надвинуты на поверхность первой надпойменной террасы (см. рис. 2). Все тыловые швы и бровки оползней параллельны и ориентированы диагонально – с северо-запада на юго-восток. Следует отметить, что эта ориентировка параллель- на неотектоническим макроструктурам, в частности неотектоническому уступу (высотой 250 м) гряды Моховой, а также сбросовым разломам водораздельной поверхности сегмента 3. Северо-восточные склоны более пологие и широкие, представляют собой фрагменты водораздельной поверхности, опущенные и «задравшиеся» по плоскостям оползневых сместителей – юго-западным склонам, более коротким и крутым. Три крупных оползня осложнены мелкими. В целом сегмент представляет собой серию разноразмерных оползневых тел, смещенных с южной границы сегмента 3 (водораздельная равнина).

Сегмент 5 – острогребневый расчлененный. В центральной части изучаемой территории сегменты 1–4 сочленяются, формируя зону сложного геолого-геоморфологического строения. Она представляет собой две сопряженные острогребневые гряды субширотного простирания: северную и южную (см. рис. 2). Расчлененный сегмент оконтуривается с юга уступом, опускающимся под площадку первой надпойменной террасы р. Кан, а с севера тальвегом ручья (см. рис. 3, 2 ). Северная гряда берет начало у северного уступа горста и наклонена на запад. На южном ее склоне наблюдаются следы асеквентных деляпсив-ных оползней. Западное окончание гряды меняет свое простирание (20° к югу) и сочленяется со второй, южной, грядой. Последняя наклонена в обратную сторону, на западе образует выступ с крутыми склонами, а в восточной части «утопает» в площадке первой надпойменной террасы р. Кан. По кинематике подвижек неотектонических блоков гряды представляют собой оползневые пластины, сорванные с западной оконечности горста (сегмент 2) и отделенные от него провалом, который осложнен оползнем.

Геоморфологический анализ позволил выявить основные закономерности геологического строения изучаемой территории. На схеме (см. рис. 2) оконтурены выделы, представляющие собой поверхность, сложенную субаэральным покровом, и ее фрагменты,

«отчлененные» друг от друга в результате неотектони-ческих подвижек и оползней (поверхности пологоволнистой равнины на неотектонических блоках и площадки оползневых блоков). Эти площади наследуют дневные палеоповерхности прошлых эпох и подстилаются стратифицированными последовательностями отложений. Выделены неотектонические уступы, плоскости отрыва оползневых блоков и малоамплитудные неотектонические уступы, которые рассекают стратифицированные отложения и, соответственно, культурные горизонты.

Четвертичные отложения

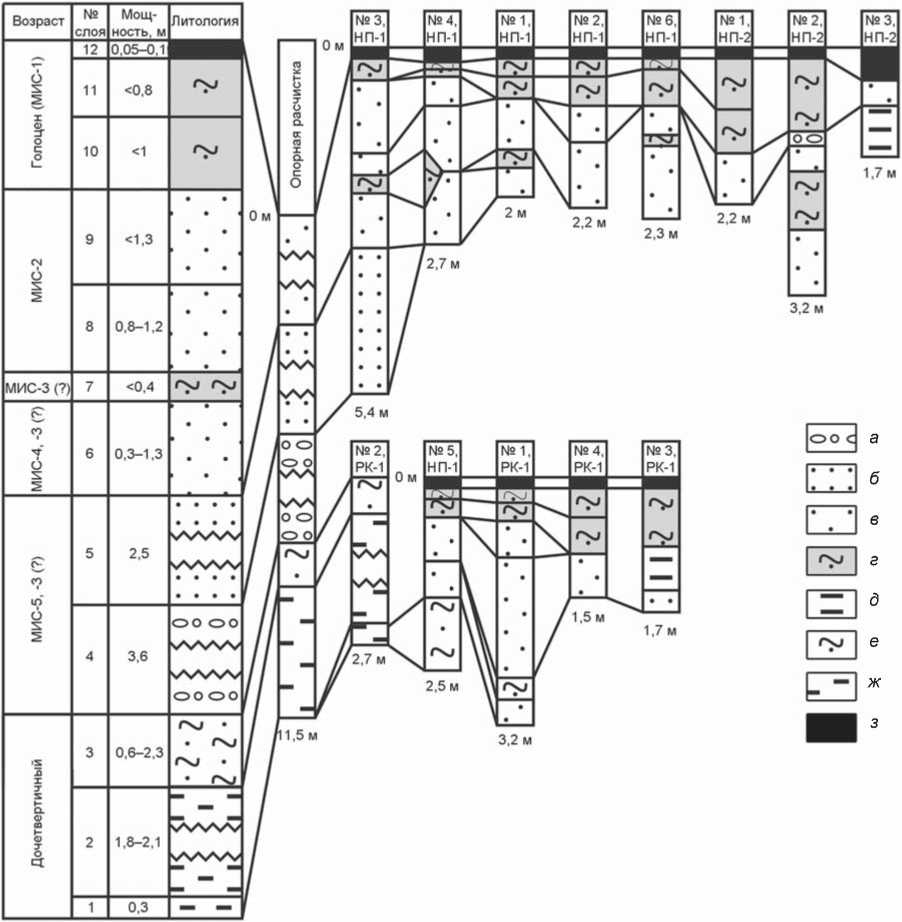

Изучение шурфов и геологических расчисток позволило выявить общую стратиграфическую последовательность отложений, построить корреляционную схему разрезов и составить сводную колонку (рис. 4). В опорной расчистке (точка 1 на рис. 2) на южном склоне пологовершинной гряды вскрыто строение горста. Здесь над палеозойским цоколем были прослежены в стратиграфической последовательности снизу вверх три пачки.

Рис. 4. Корреляционная схема разрезов со сводной стратиграфической колонкой.

а – переслаивание гравийно-галечника и песка; б – промытый аллювиальный песок; в – неслоистый эоловый алевро-песок; г – неслоистая супесь; д – слоистые суглинки и глины пойменного аллювия; е – переотложенная делювиальными процессами кора выветривания; ж – гумусированный суглинок; з – современная почва.

РК – Рябчиков Ключ, НП – Нефтепровод.

Пачка 1 – дочетвертичные отложения:

Слой 1. Черный гумусированный суглинок с прослоем комковатых алевро-песков толщиной 0,2 м. Мощность слоя 1,8 м. Генезис – дочетвертичная палеопочва.

Слой 2. Светло-серые алевро-пески, параллельнослоистые, с включениями гумусированного материала из подстилающей толщи. Наблюдается мелкокомковатая отдельность. Мощность слоя 0,6 м. Генезис – переотложенная делювиальными процессами кора выветривания.

Пачка 2 – аллювиальные отложения:

Слой 3. С ерые песчаные гравийно-галечники с прослоями светло-серых крупнозернистых песков. Слоистость крупная и средняя косая. Мощность слоя 3,6 м. Генезис – русловая фация аллювия.

Слой 4. Светлые, желтовато-серые средне- и крупнозернистые пески, субгоризонтально-параллельно-слоистые. Слоистость тонкая, мелкая. Зернистость песков уменьшается в верхней части слоя. Мощность слоя 2,5 м. Генезис – пойменная фация аллювия.

Пачка 3 – субаэральная:

Слой 5. Светло-серые с палевым оттенком карбо-натизированные алевро-пески. Мощность 2,8 м. Генезис – субаэральный лессовидный покров.

В опорной расчистке была прослежена принципиальная последовательность отложений. Затем в других разрезах более детально изучено строение каждой пачки (рис. 4). Охарактеризуем сводный разрез снизу вверх по выделенным пачкам с дополнением описания опорной расчистки наблюдениями в наиболее представительных обнажениях.

Коренные палеозойско-мезозойские породы цоколя, представленные светло-серыми конгломератами, микститами, песчаниками, алевролитами и др., фрагментарно обнажаются не только в цоколе плосковершинной гряды (у точки 1 на рис. 2), но и в нижней части берегового обрыва, оконтуривающего оползневые тела (у точки 15 на рис. 2), а также на южном склоне острогребневой гряды (у точки 3 на рис. 2).

Пачка рыхлых дочетвертичных (возможно, неогеновых) отложений маркирует границу между палеозойским цоколем и аккумулятивной покрышкой четвертичного аллювия в неотектонически расчлененных прибрежных блоках изучаемой территории. В опорной расчистке эти отложения суммарной мощностью 2,4 м (палеопочва – 1,8 м, делювиальные алевропески – 0,6 м) залегают на высоте от 22,1 до 24,5 м над уровнем реки. В шурфе № 2 РК-1 (точка 3 на рис. 2) на высоте 9,5 м над урезом воды на палеозойском цоколе их мощность составляет 2,7 м (палеопочва – 2,4 м, делювиальные алевро-пески – 0,3 м). В шурфе № 5 НП-1 (точка 10 на рис. 2) под субаэральным покровом вскрыты делювиальные алевро-пески видимой мощностью до 1 м (палеопочва не вскрыта).

Четвертичная толща начинается с аллювиальной пачки, детальное описание которой не приводится. Отметим лишь, что на изученной территории, занятой археологическими раскопами, аллювиальные отложения, представленные параллельно-субгори-зонтально-тонкослоистыми светло-серыми среднезернистыми пе сками пойменной фации, видимой мощностью до 2 м были вскрыты в шурфе № 3 НП-1 (точка 8 на рис. 2). В сочетании с данными по более северному шурфу № 5 НП-1, где между дочетвер-тичными отложениями и субаэральным комплексом аллювий не обнаружен, можно сделать вывод о том, что тыловой шов аллювиальной вложки должен проходить по южной окраине 3-го геоморфологического сегмента. Эта граница, по всей видимости, отражается в пологом понижении юго-восточной окраины пологоравнинной водораздельной поверхности и резком контакте с грядово-оползневым геоморфологическим сегментом 4. Наиболее вероятным представляется смещение оползневых пластин сегмента 4, представленных субаэральными суглинками и песками по песчано-гравийно-галечному аллювию. Севернее тылового шва аллювиальной вложки распространены не оползни, а сбросово-просадочные деформации 3-го геоморфологического сегмента (грабен). По высоте кровель палеозойского фундамента и аллювиальной пачки относительно таковых на пойме и первой надпойменной террасе амплитуда вертикального поднятия блоков устанавливается для плосковершинной гряды (горста) ок. 20 м, для острогребневых гряд ок. 10 м. Поскольку аллювий приподнят над уровнем реки, возраст взбросов оценивается как постседиментационный.

Для археологических исследований наиболее важное значение имеет строение верхней пачки, т.е. субаэрального покрова, т.к. именно эти отложения содержат культурные слои. В разрезах наблюдается некоторая фациальная изменчивость и местами из общей последовательности выпадают отдельные слои, что обусловлено процессами локального делювиального размыва и в большей мере эоловой дефляции. Охарактеризуем субаэральную пачку снизу вверх.

Слой 1. Серые с палевым оттенком алевро-пески, неслоистые, карбонатизированные, с прожилками окисного железа. Мощность 0,3–1,3 м. Генезис – лессовидные навеянно-перевеянные отложения.

Слой 2. Темно-серая слабогумусированная супесь. Мощность 0–0,4 м (участками выклинивается). Генезис – палеопочва. К данному слою приурочены археологические находки эпохи верхнего палеолита.

Слой 3. Светло-палевые с буроватым оттенком алевро-пески, неслоистые, карбонатизированные, с прожилками окисного железа. Мощность 0,8–1,2 м. Генезис – лессовидные навеянно-перевеянные отложения.

Слой 4. Светло-серые мелко- и среднезернистые неслоистые пески. Мощность 0,0–1,3 м. Слой прослежен на северном склоне долины ручья. Генезис – перевеянные отложения.

В шурфе № 4 НП-2 (точка 15 на рис. 2) на этом уровне прослеживается прослой гравийно-галечника толщиной 3–5 см, перекрытый прослоем оплывневого суглинка с включениями гравия и гальки мощностью 20–30 см. Эти образования фиксируют момент схода оползневой пластины вплоть до удара фронтальной части в воду р. Кан с формированием заплеска на поверхность оползня. Данный горизонт локального размыва и оплывания не внесен в сводный разрез, т.к. он имеет местное значение для одного из оползневых тел геоморфологического сегмента 4.

Слой 5. Буровато-серая до бурой супесь с петельчатой текстурой. Мощность 0–1,0 м. Генезис – палеопочва (иллювиальный карбонатный горизонт с дефлированными эллювиальным и гумусовым горизонтами). Встречаются археологические находки эпохи неолита – бронзового века.

Слой 6. Гумусированная супесь от серого до темно-серого цвета. Мощность 0–0,8 м. Генезис – палеопочва. К слою приурочены археологические находки железного века – Средневековья.

Слой 7. Современная почва. Мощность 0,05–0,10 м.

Таким образом, корреляция горизонтов, вскрытых шурфами на разных геоморфологических сегментах, позволила построить сводный геологический разрез в стратиграфической последовательности снизу вверх (рис. 4):

Коренные палеозой-мезозойские породы цоколя, представленные светло-серыми конгломератами.

Слой 1. Темно-бордовый гумусированный суглинок с включениями дресвы, щебня и песка из коренных пород цоколя. Мощность 0,3 м.

Слой 2. Черный гумусированный суглинок, неслоистый, с многочисленными углистыми включениями. Мощность 1,8–2,1 м. Генезис – древний, дочетвертич-ный горизонт палеопочв.

Слой 3. Светло-серые комковатые алевро-пески, параллельно-слоистые, с включениями материала из подстилающей толщи. Мощность 2,3 м. Генезис – переотложенная делювиальными процессами кора выветривания.

Слой 4. Гравийно-галечники с песком, крупно-, средне-косослоистые. Мощность 3,6 м. Генезис – русловая фация аллювия.

Слой 5. Серые пески, в нижней части средне-и крупнозернистые, в верхней – мелкозернистые; средне-параллельно-слоистые. Мощность 2,5 м. Генезис – пойменная фация аллювия.

Слой 6. Серые, палевые алевро-пески, неслоистые, карбонатизированные, с прожилками окисного железа. Мощность 0,3–1,3 м. Генезис – лессы.

Слой 7. Темно-серая слабогумусированная супесь. Мощность 0–0,4 м. Генезис – горизонт палеопочвы. К данному слою приурочены археологические находки эпохи верхнего палеолита.

Слой 8. Серые, палевые с коричневым оттенком алевро-пески, неслоистые, карбонатизированные, с прожилками окисного железа. Мощность 0,8–1,2 м. Генезис – лессы.

Слой 9. Серые мелко-, среднезернистые неслоистые пески эолового генезиса. Мощность 0–1,3 м.

Слой 10. Буровато-серая до бурой супесь с петельчатой текстурой. Мощность 0–1 м. Генезис – горизонт палеопочвы. Встречаются археологические находки эпохи неолита – бронзового века.

Слой 11. Гумусированная супесь от светло-серого до темно-серого цвета. Мощность 0–0,8 м. Генезис – горизонт палеопочвы. К слою приурочены археологические находки железного века – Средневековья.

Слой 12. Современная почва. Мощно сть 0,05–0,10 м.

Интерпретация результатов исследования

Для установления точного возраста субаэрального комплекса, содержащего археологические находки, необходимо радиоуглеродное датирование. Однако, исходя из опыта исследований террасоувалов При-енисейской Сибири [Зольников и др., 2013], можно представить вариативность предварительных оценок возраста отложений в сводном разрезе (рис. 4). Значительная совокупная мощность субаэрального комплекса (6,3 м) и наличие в нем нескольких палеопочв в сочетании с существенной мощностью аллювиальной пачки (6,1 м) не исключают того, что изученные отложения являются стратиграфическим аналогом III надпойменной террасы и начинаются с казанцев-ского горизонта (здесь и далее стратиграфические подразделения даются по номенклатуре, принятой в Западно-Сибирской региональной стратиграфической шкале), соответствующего теплым подстадиям МИС-5. В этом случае субаэральный покров будет датироваться от раннезырянского времени (МИС-4) до голоцена (МИС-1). Вместе с тем весьма вероятен каргинский возраст аллювиальной пачки, т.к. нет оснований утверждать, что она слагает базальный ярус III региональной циклоклиматической террасы с единой поверхностью. Даже в пределах изученного района видно, что аллювиальные отложения взброшены неотектоническими подвижками на разную высоту (от 10 до 20 м). Это позволяет допускать более молодой возраст аллювиальной пачки – каргинский (МИС-3). В таком случае интервал формирования субаэрального покрова будет от позднекаргинского времени до голоцена.

Следует также отметить несколько геологических объектов, которые не нашли отражение в корреляционной схеме и сводном разрезе, но имеют важное значение для археологических исследований. Прежде всего это геологические границы, разделяющие оползневые пластины и неотектонические блоки. Также можно привести пример локального гравийногалечного слоя (3–5 см толщиной) в шурфе № 2 (точка 15 на рис. 2) и прослоя оплывневого суглинка с включениями гравия и гальки (20–30 см толщиной), отражающих заплеск на поверхность одного из оползневых тел. В ходе вскрышных работ также наблюдались локальные деляпсивные деформации в нижней части субаэрального комплекса на территории геоморфологического сегмента 4.

На поверхности склонов острогребневых гряд сегмента 5 отмечено плащеобразное скопление щебней и отломов, представленных породами палеозойского фундамента. В то же время на более высоких гипсометрических уровнях скальные выходы в радиусе нескольких километров отсутствуют. Следует особо подчеркнуть, что эти острогребневые гряды представляют собой две пластины, которые являются фрагментами плосковершинной гряды (горста) геоморфологического сегмента 2. Расщепление и сброс, по всей видимости, были обусловлены сейсмическим событием и но сили быстротекущий характер. Это подтверждается наличием большого оползня и провала между плосковершинной грядой и острогребневыми грядами. Соответственно, скопления обломочного материала представляют собой сейсмодерупций (спровоцированные землетрясением обвальные отложения). Обломки были сброшены с более высоких участков на более низкие в ходе резкого опускания блоков. О высокой вероятности такого сценария свидетельствуют отсутствие четвертичных отложений на части поверхности островершинных гряд и близкогребневые фрагментарные выходы палеозойских пород.

С особенностями выявленной неотектонической истории района и установленными закономерностями геологического строения напрямую связана возможность обнаружения археологических находок. Наиболее перспективны площадки оползневых пластин и неотектонических блоков, имеющих непрерывную последовательность горизонтов субаэрального чехла с ненарушенным залеганием слоев, а также водораздельные поверхности. Тектонические уступы различного масштаба и плоскости сместителей оползневых блоков не являются перспективными по причине на-рушенности первичного залегания. То есть вертикальными расчистками будут вскрываться доголоценовые горизонты пород.

Выводы

Сравнение сводных разрезов на памятниках Анжев-ского комплекса и Стрижовой Горы [Генералов, 2000, с. 16–19, рис. 3] показывает, что они имеют однотипное строение: палеозойский цоколь, дочетвертич-ные рыхлые отложения, аллювиальный и субаэральный комплексы. Даже мощности последних сходны. При этом число слоев субаэральных отложений существенно различается, что объясняется фациальной изменчивостью, при которой в разных комбинациях могут сочетаться перевеянные пески, лессовидные алевро-пески, делювиальные пески и алевро-пески, а также эфемерные палеопочвы. Вместе с тем археологические данные свидетельствуют о том, что на Стрижовой Горе в основании субаэральной толщи залегает культурный горизонт палеолита, датированный позд-несартанским временем, а на памятниках Анжевско-го комплекса палеолитический горизонт находится в середине субаэральной пачки и его индустрия предварительно отнесена к позднекаргинско-раннесартан-скому времени. Таким образом, возраст субаэрального покрова сравниваемых разрезов существенно различается. В связи с этим вряд ли можно согласиться с мнением А.Г. Генералова о том, что территория, протягивающаяся узкой полосой вдоль правого берега р. Кан и охватывающая комплекс низких террас с уровнями 10, 15, 20 м, в геолого-геоморфологическом отношении однородная [Там же, с. 16]. Новые данные свидетельствуют об активной неотектонике и оползневых процессах, приводивших к существенным вертикальным подвижкам разноразмерных блоков в позднечетвертичное время. Это исключает правомерность корреляции по гипсометрическим уровням для отложений разных блоков и указывает на то, что на различных участках приканского правобережья существовали неодинаковые геоархеологические условия.

Таким образом, проведенные исследования Анжев-ского археологического комплекса показали наличие пяти геоморфологических сегментов. Основной тип рельефа на стоянках Нефтепровод-1 и -2 структурноденудационный, зафиксированный на правом борту долины р. Кан, приподнятом и разбитом на неотектонически дифференцированные по разным гипсометрическим уровням блоки. Участок с глубоким залеганием культурного слоя (верхнего палеолита) располагается на территории грядово-оползневого сегмента. Результаты исследования существенно влияют на оценку материалов Анжевского археологического комплекса и дополняют сведения по геоморфологии участка правого берега р. Кан, описанной ранее на материалах стоянок Стрижовая Гора (ниже по течению от Анжевского комплекса) и Бражное (выше по течению).

Список литературы Геоморфология и четвертичные отложения на Анжевском комплексе археологических памятников в Красноярском крае

- Выборнов А.В., Грачев И.А., Зольников И.Д., Картозия А.А., Марковский Г.И., Славинский В.С., Слепченко С.М., Цыбанков А.А. Спасательные археологические раскопки на местонахождении Рябчиков Ключ-1 под городом Канском в 2015 году//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 567-570.

- Выборнов А.В., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Грачев И.А., Гревцов Ю.А., Журавков С.П., Лысенко Д.Н., Макаров Н.П., Марковский Г.И., Матвеев В.Е., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Фокин С.М. Спасательные археологические раскопки под городом Канском в 2015 году//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 571-574.

- Генералов А.Г. Геоархеологический объект Стрижовая гора (стратиграфия, хронология, типология, технология). -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2000. -153 с.

- Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Серия Енисейская: Лист O-46-XXXVI: Объяснительная записка/сост. В.Н. Москалев, Л.П. Ляшенко, В.В. Дедова. -М.: Недра, 1968. -67 с.

- Геологическая карта СССР масштаба 1: 1 000 000: Лист O-46 (47): Объяснительная записка/сост. Е.К. Ковригина, Н.С. Подгорная. -Красноярск: ВСЕГЕИ, 1978. -167 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Ангаро-Енисейская: Лист O-46: Объяснительная записка/сост. В.К. Зуев, Л.К. Качевский, ГИ. Качевская, В.В. Комаров, О. А. Минаева, Л.А. Маркович, Т.Н. Шаталина, Л.Я. Потапенко. -СПб.: Картограф. фабрика ВСЕГЕИ, 2009. -500 с.

- Зольников И.Д., Деев Е.В., Цыбанков А.А., Славинский В.С., Постнов А.В., Чупина Д.А. К вопросу о молодости аллювиальных комплексов Ангары по материалам работ в зоне затопления Богучанской ГЭС//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 4. -С. 38-49.

- Табацкий И.М. Неотектонические структуры Енисейского кряжа и прилегающих окраин Сибирской платформы//Закономерности развития рельефа Северной Азии. -Новосибирск: Наука, 1982. -С. 115-121.

- Цыкин Р.А. Геология россыпей Северо-Енисейского золоторудного района//Журн. Сиб. федерал. ун-та. Сер.: Инженерия и технологии. -2011. -Т. 4, № 3. -С. 243-262.