Главный солнечный максимум и осевое время истории

Автор: Ретеюм Алексей Юрьевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Осмысление ноосферы

Статья в выпуске: 4 (53), 2019 года.

Бесплатный доступ

В истории человечества было несколько веков, когда почти одновременно на земном шаре возникли крупные централизованные государства, где росли города, расширялась инфраструктура, интенсивно развивались производство и торговля, процветали культура и наука. Этот период, во многом предопределивший ход глобальных событий в последующие два тысячелетия, получил название осевого времени. Какая энергия питала процессы уникальных перемен в традиционных обществах? Ответ: источником служила аномально высокая солнечная активность.

Осевое время истории, ясперс, солнечный максимум, циклы, человек, древние цивилизации

Короткий адрес: https://sciup.org/140244741

IDR: 140244741 | УДК: 94

Текст научной статьи Главный солнечный максимум и осевое время истории

Ретеюм А.Ю. Главный солнечный максимум и осевое время истории // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 4. – С. 80–83.

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019

Карл Ясперс в своей книге «Смысл и назначение истории», опубликованной 70 лет назад (перевод [2]), описал явление одновременных глубочайших перемен в древних очагах цивилизации от Греции и Ближнего Востока до Китая, которые образовали как бы временную ось, предопределив дальнейший ход эволюции вида Ноmo sapiens. Эти события произошли, по мнению философа, между 800 и 200 гг. до н.э., когда «мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью пришел конец» и родился человек нового типа с рациональным складом мышления.

Что же послужило причиной глобального сдвига в мировосприятии людей? Прежде чем попытаться ответить на вопрос принципиальной важности, требуется уточнить границы предмета. По Ясперсу, ось мировой истории «может быть обнаружена только эмпирически», ее «следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть». Если исходить из указанного критерия, то нужно, конечно, расширить рамки переходного этапа, включив в него также века до Нагорной проповеди и до Первого Вселенского собора (Никей, 325 г.), поскольку вклад христиан в развитие человечества на протяжении последних 17 столетий нельзя переоценить. Вместе с тем реальные преобразования в массовом сознании под влиянием великих духовных наставников должны были совершиться гораздо позднее, чем 2800 лет до наших дней. Таким образом, логика исследования, предложенная самим автором концепции, ориентирует на выделение ключевого периода, начавшегося в VI–V вв. до н.э. и завершившегося спустя 8–9 столетий.

Материальной предпосылкой распространения учений осевого времени, очевидно, стало резкое и повсеместное увеличение продуктивности экономики, что стимулировало рост городов, дало их жителям свободные часы для размышлений, а некоторым позволило посвятить себя умственной деятельности. Шло активное освоение мира средствами искусства, философии и науки. Своеобразным индикатором совершавшихся в обществе тектонических процессов служит расцвет в философии Китая «ста школ», среди которых была особая школа аграрников.

климатическая стадия субатлантик

25–26 столетий назад на Земле после длительного господства холодного климата наступило субатлантическое потепление, благоприятное для земледелия. На полях Вавилона, свидетельствует Геродот [1], обычно собирают урожаи хлебных злаков сам-двести (свыше 250 ц/га, по нашим мерам), а в хорошие годы – сам-триста (т.е. почти 400 ц/га), причем «листья пшеницы и ячменя достигают там целых четырех пальцев в ширину». Историк сообщает, что в Ливии на Ки-нипской земле также получают урожаи сам-триста. Для сравнения: многие десятилетия XX в. урожаи зерновых в Ираке держались на уровне 10 ц/га, а в Ливии – 7 ц/га.

Пик субатлантического потепления, называемый римским климатическим оптимумом, пришелся на время с 200–300 г. до н.э по 400 г., когда в Ойкумене температуры воздуха была выше, а суммы осадков больше, чем в прошлые века. Это обеспечило быстрый прогресс сельского хозяйства и объединение античного мира. На западе, в империи Рима развивается агрономия, до-

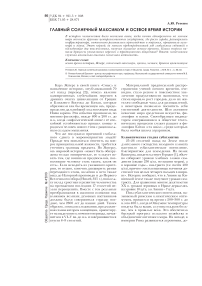

Рис. 1. Сцена сбора урожая в эллинистическом Египте при династии Птолемеев (IV в. до н.э.)

стижения которой представляют интерес даже спустя тысячелетия. Марк Теренций Варрон (I в до н.э.) считает средними для Италии сборы на уровне сам-десять, Плиний Старший (I в.) пишет о рекордных урожаях сам-сто в Сицилии, Бетике (ЮгоВосточная Испания) и Египте (рис. 1).

На востоке, в Китае Цинь Шихуанди создает первое высокоцентрализованное государство, позднее в империи детально разрабатываются правила эффективной политики в области сельского хозяйства на базе «учения о наиболее полном использовании сил земли» (Ли Куй), системы «колодезных полей» (Ван Ман) и других концепций. Создаются технологии, увеличивающие производительность труда земледельцев – севооборот, пахота железным плугом и механизированный сев (рис. 2).

Тогда же в Индии Чандрагупта строит гигантскую империю Мауриев, где были приняты единые правовые нормы, стимулировавшие производство и торговлю, крестьяне освобождались от налогов, за счет казны прокладывались каналы и дороги, возводились зернохранилища и другие общественные здания.

Закономерно, что с окончанием климатического оптимума в V в. фактически одновременно из-за вторжений варваров западная часть Римской империи перестала существовать, а от Китайской империи отде-

Рис. 2. Сеялка времен династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)

лилась северная половина, где возникло более полутора десятков враждовавших между собой государств. С 450 г. Индия также переживала нашествия варваров (гуннов), в результате чего распалось царство Гуптов.

Синхронные волнообразные изменения природы и общества многовекового масштаба в пространстве Евразии указывают на возмущение биосферы космическими силами.

Среда обитания

Большие солнечные циклы

Хорошо изучены короткие 11-летние и 22-летние циклы солнечной активности, хотя их климатообразую- щая роль остается предметом острых дискуссий. Установлена реальность циклов Миланковича в орбитальном движении планеты, определяющих колебания прихода солнечной радиации к земной поверхности с периодичностью, измеряемой десятками тысяч лет. Сведения же о закономерностях изменений потока энергии, поступающей в биосферу с характер-

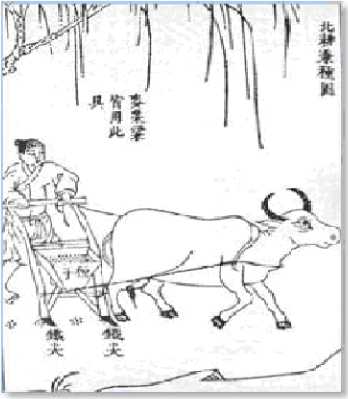

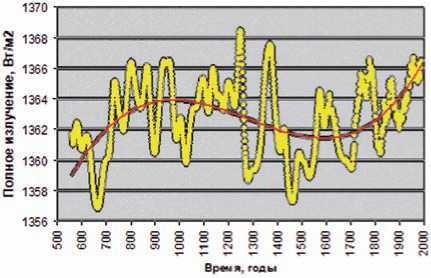

Рис. 3. Сложная положительно-отрицательная аномалия солнечного излучения у временной границы 179-летних периодов, разделяющей пополам 358-летний цикл движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы (осреднение за период около 5 тыс. лет). Источник: расчет по данным [4]; программа Alcyone Ephemeris.

ными временами порядка сотен и тысяч лет, в мировой литературе практически отсутствуют. Между тем они представляют наибольший интерес для истории и палеогеографии.

Значительный вклад в преодолении указанного пробела в наших знаниях внес Поль Хозе, который еще в 1936 г. поставил вопрос о передаче момента количества движения от планет к звезде, а в 1965 г. [3] компьютерными расчетами доказал, что 179летние циклы перемещения Солнца относительно барицентра Солнечной системы действительно проявляются в его активности.

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019

Существование связи между движением Солнца и гелиофизическими процессами отражает факт пропорционального отношения между циклами: 179 лет ≈ 22 года × 8. Логично предположить, что подобно 22-летнему циклу, 179-летний цикл состоит из двух половин длительностью около 90 лет и, в свою очередь, входит в состав хрона, большего по размеру в 2 раза. Это подтверждено фактами. Околовековой солнечный цикл был открыт А.П. Ганским в начале XIX в. Что касается цикла, охватывающего пары 179-летних периодов, его существование обнаруживается при анализе длительного ряда величин полного солнечного излучения, восстановленного по изотопу бериллия-10 (рис. 3).

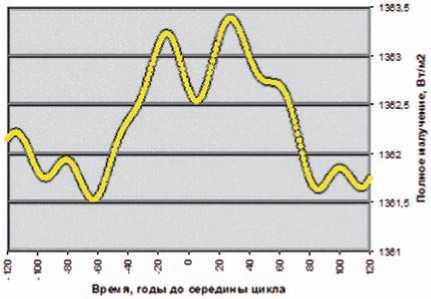

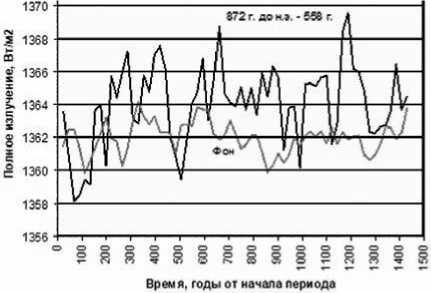

Продолжая аналогию, нужно ожидать, что восемь идущих друг за другом 179-летних периодов создают четко выраженный хрон длительностью около 1430 лет. И это – реальность (рис. 4).

Конкретные периоды, принадлежащие к 1430-летнему циклу, обладают рядом индивидуальных особенностей. Данное обстоятельство,

Рис. 4. 1430-летний цикл полного солнечного излучения: пример периода 559–1989 гг. (показан полиномиальный тренд). Хорошо выражены две неравные по активности 715-летние части и сильнейшее возмущение атмосферы Солнца в середине периода. Источник: расчет по данным [4]; программа Alcyone Ephemeris.

Рис. 5. Полное солнечное излучение в 1430-летний период, совпавший с осевым временем, и фоновое излучение в остальные периоды. Четко видна короткая эпоха 600–900 гг. от начала цикла, соответствующая римскому климатическому оптимуму. Источник: расчет по данным [4]; программа Alcyone Ephemeris.

а также экстраполяция выявленной закономерности восьмиричной структуры солнечных циклов позволяет выдвинуть гипотезу о хроне длительностью в 11440 лет.

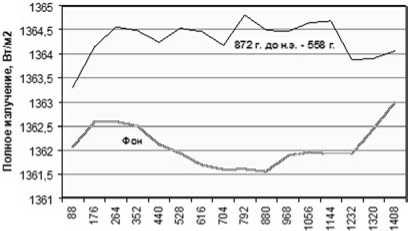

Период голоцена

Чем отличалась активность Солнца в те века, когда развертывались события осевого времени? Важно подчеркнуть, что это был всего один 1430-летний период. История формирования человека современного типа охватывает годы, тяготеющие к середине цикла, отмеченной, во-первых, уникально большим количеством энергии, поступившей в биосферу и, во-вторых, малой амплитудой ее колебаний (рис. 5 и 6).

Время, годы от начала периода

Рис. 6. Полное солнечное излучение в 1430-летний период, совпавший с осевым временем, и фоновое излучение в остальные периоды (осреднение за 88 лет). Источник: расчет по данным [4]; программа Alcyone Ephemeris.

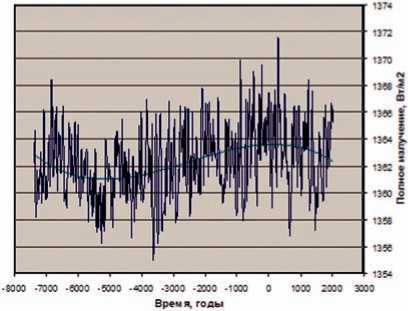

Интересующий нас период образует как бы вершину гигантской волны протяженностью более 9 тыс. лет (рис. 7).

Зная о существовании восьмеричной иерархии, можно полагать, что перед нами последний период 11440-летнего цикла. Момент его завершения установлен – 1990 г., когда центр Солнца занял место барицентра Солнечной системы. Начало датируется 9450 г. до н.э., когда таяли остатки четвертичного оледенения Земли.

Рис. 7. Полное солнечное излучение за 9370 лет и полиномиальный тренд. Источник: расчет по данным [4]; программа Alcyone Ephemeris.

Заключение

События осевого времени истории демонстрируют глубокое единство с природой общества, развивающегося в биосфере, режим которой контролируется большими солнечными циклами. Превращение древнего человека в человека рационального, ориентированного на постоянные нововведения, произошло в момент максимальной за последние 10 тыс. лет активности нашей звезды. Впереди – десятилетия, если не века, относительно спокойного Солнца.

Список литературы Главный солнечный максимум и осевое время истории

- Геродот. История в девяти книгах. - Л.: Наука, 1972, - 600 с.

- Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Издательство политической литературы, 1991. - 527 с.

- Jose P.D. Sun's motion and sunspots // Astron. J. - 1965, № 70. - P. 193-200.

- Shapiro A. et al. A new approach to the long-term reconstruction of the solar irradiance leads to large historical solar forcing // Astronomy & Astrophysics. - 2011, vol. 529.