Глокальность международного биеннального движения: от центра к периферии

Автор: Карцева Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 1 (93), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается феномен и особенности биеннальной культуры в современном художественном процессе, её возрастающая популярность, специфика кураторской работы на биеннале. Предметом статьи становится анализ соотношения условных «центра» и «периферии» в современном биеннальном движении, где количество периферийных биеннале стремительно догоняет «центровые». Биеннале как актуальная форма художественной выставки в эпоху глобализации во многом пересматривает привычную карту арт-мира, прослеживая маршруты художественной мысли и меняя представления о том, что является центром, а что - периферией.

Биеннальное движение, креативные индустрии, глокальность биеннале, выставки в эпоху глобализации

Короткий адрес: https://sciup.org/144161344

IDR: 144161344 | УДК: 008:061.4 | DOI: 10.24411/1997-0803-2020-10105

Текст научной статьи Глокальность международного биеннального движения: от центра к периферии

Под биеннале (с лат. biennium – ‘раз в два года’) понимаются крупномасштабные международные выставки, они также получили название мегавыставки, проходящие с периодичностью от двух до пяти лет – идеальный срок, чтобы художники успели воплотить масштабные проекты, которые при этом не потеряли своей актуальности. Особенностью биеннале является участие большого числа художников из разных стран. Количество участников из проводящей биеннале страны регламентируется.

Начиная с 1990-х годов именно этот формат выставок оказался наиболее авторитетным в условиях постмодернистских художественных практик, изменив институциональную структуру, во главе которой прежде находился музей. Биеннале позиционируют себя как модель арт-мира и его самых актуальных тенденций, место, где по-прежнему возможен эксперимент и художественная свобода, в противовес диктатуре арт-рынка. Поэтому они столь важны. Биеннальный формат является также продуктом современной глобальной ситуации, определившей потребность в создании глобальных же выставок. Важной чертой биеннале исследователи называют глокальность, glocal – ‘глокальный, находящийся между глобальным и локальным’ [6, с. 86].

Биеннале имеют свою историю, принято также говорить о «биеннальной культуре». В то же время сама структура биеннале подвергается постоянным изменениям и адаптациям. Здесь мы согласимся с Сабиной Фогель, автором книги «Biennials – Art on a Global Scale», в том, что биеннале – достаточно широкое понятие, охватывающее широкий спектр проектов в области совре- менного искусства [12]. Не существует строгого лекала, каким биеннале должно быть. Но есть некоторые общие черты.

История кураторской практики также тесно связана с биеннальным дискурсом. Появившаяся фигура транснационального куратора стала фокусироваться на проблемах глобального развития, социальной обстановки, экологии, политической ситуации, то есть на тех сферах, которые прежде находились за пределами эстетического. В самоопределении постсоветского поколения кураторов и художников ключевую роль сыграл вышедший в 1993 году сборник статей Б. Гройса «Утопия и обмен», где была представлена новая репрезентацион-ная концепция, согласно которой художник после М. Дюшана имеет право выставить, что угодно, в том числе за гранью эстетического [2]. В 2003 году совместно с сектором эстетики ИФ РАН под редакцией В. Бычкова был издан «Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века» [5]. Художественный язык нон-классики позволяет кураторам обращаться к более широкому спектру проблем конкретных времени и места, актуализирующихся в выставках через работы художников.

Таким образом, биеннальный формат подразумевает оперирование стратегиями, которые весьма отличаются от тех, которые применяются институциями классического типа. Постмодернистские практики почти полностью отказались от традиционных художественных медиа, и поэтому на биеннале живопись представлена гораздо меньше, чем в музее и тем более коммерческой галерее. Предпочтение отдаётся концептуальным проектам, масштабным инсталля- циям, в том числе разбросанным по городу в самых неожиданных местах, научному и технологическому искусству, документациям перформансов, видеоработам и просто дискуссиям и социальному взаимодействию. Биеннале обычно включают обширную научную и дискуссионную программу, направленную на осмысление актуальных художественных практик и места искусства в современном мире.

Во многом работа куратора на биеннале – это поиск разрешения социальных, культурных, этнических и прочих конфликтов современного общества, а также попытка отрефлексировать ситуацию в регионе. Одна из социальных функций биеннале – говорить языком искусства о проблемах, в решении которых оказываются беспомощными общество, дипломатия, политика и бизнес. М. Баскар пишет, что «сегодня как никогда актуален тезис о том, что хорошее кураторство ставит нас перед лицом вещей и явлений, которые обычно вне нашей зоны комфорта. Хорошее кураторство должно дать нам нечто за пределами очевидного. Оно должно идти на риск. Кроме того, хорошее кураторство способно оградить нас от пост-правды и релятивизма» [1, с. 12]. Спецификой международного биеннально-го движения также является то, что кураторами этих проектов выступает ограниченное количество специалистов, относимых к международной кураторской элите. Так, российских кураторов, которых приглашали курировать международные биеннале, крайне мало. Фактически это Виктор Мизи-ано – один из основателей европейской биеннале современного искусства «Манифеста», а также Екатерина Деготь – арт-дирек-тор Академии мирового искусства в Кельне (2014–2016).

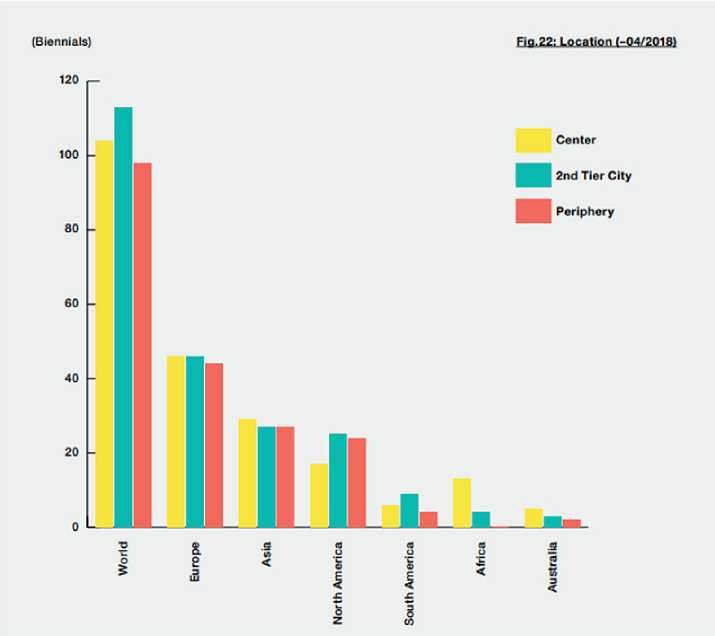

Специфика биеннале в условиях глобальной культуры заключается в том, что их распространение происходит по миру, во-первых, стремительными темпами – на сегодняшний день, по оценкам специалистов, существует около 300 биеннале, и их количество продолжает расти [10]. Другой значимый аспект состоит в том, что количество «периферийных» городов, проводящих свою биеннале (Загреб, Любляна, Дакар, Тихуана, Шарджа, Сан Паулу, Буэнос-Айрес, Сантьяго, Гавана, Бухарест, Пусан, Шанхай, Стамбул и другие), догоняет «центровые» западноевропейские (Венеция, Берлин, Кассель, Ливерпуль, Брисбен, Афины, Лион, Монреаль, Квебек, Валенсия и другие). Под «периферией» могут пониматься как развивающиеся страны, так и региональные, нестоличные города, проводящие свою биеннале.

Биеннальное движение стремится к балансу между локализмом и глобализмом, художественным и культурным влиянием и межкультурными различиями [11, p. 12]. Глокальность понимается нами как сохранение и усиление глобальных отличий, вместо их исчезновения, но в то же время – как их развёрнутость в международный контекст, основанную на взаимопроникновении глобального и локального. В результате происходит новое прочтение национальной или региональной идентичности в условиях глобальной культуры.

Распространение биеннального движения на удалении от условных «центров» определяется направленностью современного кураторского дискурса в сторону фиксирования симптомов и «болевых точек» современного мира. Экономоцентризм, европоцентризм, глобальный капитализм планомерно подвергаются кураторской критике. Благодаря биеннале современному арт-процессу удалось преодолеть несправедливость, когда значимые арт-события происходили лишь в крупных городах.

Т. де Дюв уже в 2006 году связывал успех биеннального движения в современной истории искусства именно «с изменением баланса сил в интернациональном художественном мире, вызванным смещением критического внимания от господствующих культурных центров к периферии … Именно биеннале дают искусству, находящемуся вдали от гегемонистических центров, шанс быть увиденным» [3]. Н. Буррио ещё в 2009 году на открытии Триеннале в Tate Modern определил современное искусство, как: «Впечатление искусства, поднятого на огромной волне перемещений, путешествий, переводов, миграций объектов и существ ... художественные стили и форматы отныне должны рассматриваться с точки зрения диаспоры, миграций и массового бегства» [8, p. 94].

В 2009 году для координации быстро растущего мирового биеннального движения была создана Международная ассоциация биеннале (International Biennial Association), которая на текущий момент базируется в городе Шарджа, ОАЭ (по месту резидентства текущего президента ассоциации). Среди целей ассоциации – дальнейшее расширение биеннального движения за счёт сотрудничества и обмена опытом, разработки рекомендаций по администрированию биеннале, путём предоставления стратегий и методологий по созданию биеннале [7]. Чтобы стать членом ассоциации, проект должен быть международным и реализован не менее трёх раз.

Упомянутые выше подходы не потеряли своей актуальности, а только усугубились. Основанием для крупных проектов в сфе-

Рисунок 1. Количество биеннале в периферийных городах [10, p. 28]

ре искусства сегодня становится не столько значимость историко-культурных традиций территории проведения, сколько потенциал его художественной свободы, или креативный потенциал. Любой город сегодня может выступать в качестве культурного центра. Это подтверждает исследование «Global Biennial Survey» (2018) под редакцией Р. Колба и Ш. Пателя [10], которое включает данные по 316 существующим биеннале. Для сравнения, если в 2011 году исследователи отмечали, что большинство биеннале находилось в Европе (50+), затем в Азии (20+), а затем в Америке (20+) [9, p. 13–23], то в «Global Biennial Survey» (2018) отмечается как общий рост числа биеннале, так и то, что биеннале в периферийных городах догоняет «центры». Из 316 исследованных биеннале в Европе (136), Азия (82) занимает второе место по численности, за ней следует Северная Америка (66), Южная Америка (19), Африка (17), Австралия (10), а с 2016 года одно биеннале даже проходит в Антарктиде. Уточним, что инициатором Антарктической биеннале является русский путешественник и художник Александр Пономарёв. Теперь на самой авторитетной и старейшей мировой биеннале, в Венеции, даже есть павильон Антарктиды.

Исследование также анализирует тематическую направленность биеннале. Визуальные искусства преобладают везде, но их

Список литературы Глокальность международного биеннального движения: от центра к периферии

- Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка / [перевод - Максим Шер]. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. 360 с. : ил. (Garage pro).

- Гройс Б. Утопия и обмен. Москва : Знак, 1993. 374 с.

- Дюв Т. де. Глокальное и сингуниверсальное. Размышления об искусстве и культуре в глобальном мире // Художественный журнал. 2011. № 84.

- Карцева Е. А. Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация : монография. Москва ; Берлин : Директ Медиа, 2019. 168 с.

- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / под общ. ред. В. В. Бычкова. Москва : Росспэн, 2003. 606 с. (Summa culturologiae).

- О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы) / [перевод с английского Александра Боровикова]. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. 270 с. : ил. (Garage).

- ARTICLE 3: OBJECTIVES. Available at: https://biennialassociation.org/introduction/ (In English)

- Bourriaud N. (2009) Altermodern. Tate Triennial 2009. London: Tate Publishing. 224 p. (In English)

- Grandal M. G. (2012) Biennalization? What biennalization?: the documentation of biennials and other recurrent exhibitions. Art Libraries Journal, 37 (1): 13-23. Available at: http://ualresearchonline.arts. ac.uk/5516/ (In English)

- Kolb R., Patel Sh. A. (2018) Survey review and considerations. Draft: Global Biennial Survey. Issue 39, pp. 15- 34. Available at: http://www.on-curating.org/files/oc/dateiverwaltung/issue-39/PDF_to_ Download/Oncurating_Issue39_WEB.pdf (In English)

- Patel A. Sh., Manghani S., D'Souza E. R. (2018) Extracts from How to Biennale! (The Manual). Draft: Global Biennial Survey. Issue 39, pp. 9-15. Available at: http://www.on-curating.org/files/oc/dateiverwaltung/ issue-39/PDF_to_Download/Oncurating_Issue39_WEB.pdf (In English)

- Vogel S. B. (2012) Biennials - Art on a Global Scale. Vienna: Springer. 148 p. (In English)