Гносеологические основы спора о святых иконах

Автор: Острогорский Георгий Александрович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византиноведение

Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.

Бесплатный доступ

Данный материал представляет собой републикацию малодоступной статьи Георгия Александровича Острогорского (1902-1976) - выдающегося югославского ученого русского происхождения. Автор рассматривает некоторые вопросы византийской полемики о гносеологических основаниях для почитания икон. Статья отражает уровень исследований по данной теме в начале ХХ в. и может быть полезна историкам как богословской, так и философской науки.

Византия, православное богословие, иконоборчество, иконопочитание, философия, гносеология

Короткий адрес: https://sciup.org/140297229

IDR: 140297229 | УДК: 94(495)+27-526.62-9 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_31

Текст научной статьи Гносеологические основы спора о святых иконах

RUSSIAN-BYZANTINE HERALD

Scientific JournalSaint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church

No.1 (8)

Georgiy A. Ostrogorskiy

The Gnoseological Foundations of the Controversy over Holy Icons2

UDC 94(495)+27-526.62-9

EDN HCCYXO

Попытки разрешения основной сути византийского спора о святых иконах, которые доселе были предложены в науке, почти совершенно оставляли без внима-

ния одну из существеннейших сторон этого спора, сторону философскую или, точнее, гносеологическую3. Помимо религиозных различий, разделявших византийское общество VIII и IX вв. на два враждующих стана, существовало между борющимися партиями и глубокое различие в самом характере, в самых основах мышления — различие, в силу которого эти партии как бы с первых слов друг друга не понимали. Ибо самое понятие «икона» в представлении иконоборцев преломлялось совершенно иначе, чем в представлении иконопо-читателей, ибо «икону», из-за которой шел спор, иконоборцы и иконо-почитатели мыслили по-разному.

Как же мыслили икону иконоборцы? Ответ на этот вопрос находим в сочинении императора Константина V, написанном им незадолго до иконоборческого Собора 754 г., — сочинении, в котором император-иконоборец

Патриарх Никифор попирает иконоборца Иоанна Грамматика. Миниатюра из Хлудовской псалтыри IX в.

стремился доказать невозможность изображения Христа на иконах. Произведение это, как и все иконоборческие произведения, в своей исконной форме для нас утеряно. Но оно может частично в подлинных своих выражениях быть восстановлено благодаря тому, что патриарх константинопольский Никифор, в целях опровержения воззрений императора-иконоборца, обильно

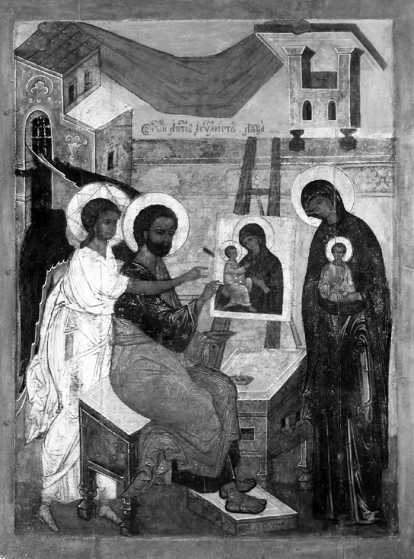

Св. ап. Лука пишет икону Пресвятой Богородицы. Русская икона XVI в.

цитирует в своих «Antirrhetici»4 его сочинение, приводя из него дословные выдержки. Произведение Константина V дает ясное и точное определение понятия «икона», открывая тем самым возможность установить, чем была и должна была быть в иконоборческом представлении «икона». Определением этим с чрезвычайной ясностью вскрываются гносеологические основы иконоборческого мышления и дается возможность сравнения его с мышлением православных иконопочитателей, покоящимся на совершенно иных основах.

Согласно Константину, истинная икона должна быть единосущна (ομooύσιον) изобразуемому на ней лицу5. Патриарх Никифор это утверждение находит бессмысленным, смехотворным и стремится подробно опровергнуть его в своем полемическом сочинении против Константина6. Не подлежит, однако, ни малейшему сомнению, что такое воззрение было присуще не одному только Константину, а всем духовным вождям иконоборчества. Не чем иным, как последовательным применением этого воззрения является и иконоборческая теория о Причастии как единственном образе Христовом. Теория эта развертывается

во второй половине произведения Константина, излагалась она и на иконоборческом Соборе 754 г. Спор, разгоравшийся между иконопочитателями и иконоборцами из-за смысла таинства Причастия7, возник не столько вследствие религиозных расхождений в восприятии этого таинства, сколько вследствие того, что понятие «образ», «икона» в представлении иконоборцев означало нечто совсем иное, чем в представлении иконопочитателей: коль скоро для иконоборцев истинной иконой могло считаться лишь нечто такое, что было тождественно со своим «архетипом», то только Прича- стие они и могли признать иконой Христа. Для православных же иконопочитателей именно потому Причастие уже не было «иконой» — образом, что оно тождественно

со своим «архетипом».

Здесь мы подходим к глубокому различию, коренным образом разъединявшему борющиеся партии в самых основах их мышления. Для православных иконопо-читателей икона не только не была «единосущна» (ομooύσιον) своему «архетипу» или «тождественна» с ним (ταυτόν), каковой в иконоборческом представлении она должна бы была быть, — напротив, согласно православным апологетам св. икон, в самом понятии слова «икона» (εικών) заключается сущностное различие образа от его архетипа.

«Икона есть подобие архетипа <…> или подражание архетипу и отражение его, своей сущностью (τη ουσία και τω υποκειμένω), однако от архетипа она отлична; икона сходна с архетипом благодаря совершенству искусства подражания, сущностью же она от архетипа отлична. Ибо если бы ни в чем она не отличалась от архетипа, то это была бы и не икона, а не что иное, как самый архетип». Так говорит патриарх Ники-фор8. А у Иоанна Дамаскина читаем: «Отнюдь не во всем икона подобна прототипу, т. е. иконописуемому. Ибо одно — икона, а другое — иконописуемое»9.

Икона известным образом связана с изображенным на ней лицом. Поэтому и честь, оказываемая иконе, возносится к ее первообразу, как утверждали, ссылаясь на слова Василия Великого, православные иконопочитатели; и наоборот, поношение иконы означает поругание ее прообраза. Икона в известном смысле сопричаствует своему архетипу10, открывает возможность вступления в сношение с архетипом, открывает возможность его познания11, но в существе своем она остается от прообраза отличной.

Для православных иконопочитателей прямо непонятно утверждение иконоборцев, что икона и изобразуемый на иконе предмет должны быть тождественны. С присущим ему темпераментом говорит Феодор Студит: «Никто же не будет столь безумен, чтобы истину и тень ее, <…> архетип и изображение его, причину и следствие мыслить по существу (κατ ουσίαν) тождественными»12. Но ведь это-то как раз и делает, как мы видели, Константин V. Создается впечатление, что борющиеся партии вообще друг друга более не понимают, говорят на двух различных языках.

Положению Константина V: «Если истинна икона, то она должна быть единосущна иконописуемому» [Там же] — противостоят диаметрально противоположные утверждения вождей православной партии: «Одно — икона, другое — иконописуемое» [Там же] и «Сущностью же [икона от архетипа] отлична, ибо если бы ни в чем она не отличалась, то это была бы и не икона…» [Там же].

Иконоборческому мышлению доступно лишь два рода соотношений между предметами — их тождество и их различие. В сознании же православных иконопочита-телей укладывается возможность известной связи двух предметов, известного соучастия одного в другом, даже и в том случае, когда сущностного тождества между ними не существует. Как продолжателям философских традиций антиномичного мышления православной догматики, иконопочитателям, помимо простых формул А = А и А1 ≠ А, непосредственно очевидна была возможность одновременного различия и тождества, — ипостасного различия при сущностном тождестве (триединство!) и ипостасного равенства при сущностном различии (св. иконы!). Икона коренным образом отлична от своего архетипа «κατ ουσίαν», она ему равна «καθ υπόστασιν», или «κατα το ονομα». Потому плодом чистейшего недоразумения нужно признать все усилия иконоборцев доказать, что икона не в состоянии передать истинного соотношения обеих природ Христовых13. Православные никогда и не стремились передать в иконе что-либо сущностно соответствующее природам Христа. Изобразуется на иконе, как ясно указывает Феодор Студит, вовсе не природа, а ипостась14.

«Икона есть подобие, образ и изображение чего-либо, в ней показуется изобра-зумое»15. Икона αιτίου αιτιατόν16, она обозначается именем своего прообраза, коего отражением и подражанием она является, — т. е. намечается то же отношение, которое существует между предметом и идеей в философской системе Платона.

Как все здание православной греческой догматики в философских своих основах базируется на платонизме, так и основы мышления византийских иконопочитателей VIII и IX вв. через посредство языческих и христианских неоплатоников восходят к учению Платона. Иконоборцы же в своем мышлении исходят из определенных представлений восточно-магического характера, не видевших различия между божеством и его изображением. Вполне понятно, что такие представления, преломляясь в христианском сознании, вызвали отвращение от иконопочитания как от идолослужения. Но, будучи направлено против укоренившегося в Православной Церкви иконопочитания, обвинение в идолопоклонстве становилось беспредметным, т. к. православным иконопочита-телям ничего не было более чуждо, чем отождествление иконы с изобразуемым на ней лицом. Патриарх Никифор, несомненно, схватывает самую суть дела, когда, указав на разницу, существующую между иконой и ее прообразом, говорит: «Те же, которые этого различия не принимают, справедливо называются идолопоклонниками»17. В случае отождествления иконы с изобразуемым на ней лицом иконопочитание было невозможно для всякого сколько-нибудь развитого христианского сознания, — в этом разногласия не существовало. И тот, кто кроме такого отношения полного тождества иного отношения представить себе был не в состоянии, должен был отрицать всякое иконопочитание. Для того же, для которого в самом понятии иконы коренилось сущностное отличие ее от изобразуемого на ней лица, с каковым икона была лишь известным образом связана, вопрос об идолопоклонстве даже и возникнуть не мог. Икона для него была лишь средством, дающим возможность, при помощи чувственных восприятий, вознестись к трансцендентной реальности, — лишь символом, указующим на определенную трансцендентную реальность и открывающим ее черты.

Весь мир для православных иконопочитателей слагался из символов. Помимо своей феноменальной формы каждый отдельный предмет имел свою значимость, — истинное его бытие коренилось не в нем, а над ним, в потустороннем мире, но при его посредстве становилось доступным познанию. Недаром цитирует Иоанн Дамаскин на первом месте из собранных им в пользу иконопочитания святоотеческих изречений Дионисия Ареопагита: «Чрез чувственные образы (δι αισθηταις εικόσιν) мы возвышаемся, сколько в силах, к божественному созерцанию»18. Эти слова по духу совершенно соответствуют воззрениям византийских иконопочитателей VIII и IX вв. Связуя этот мир с миром потусторонним, доступные чувственному восприятию, понятные символы возводят к познанию трансцендентного, скрывающегося за этими символами. Ибо мы не в состоянии воспринимать бесплотное без посредства указывающих на него соответствующих ему образов (σχημάτων αναλογούντων), говорит, следуя за Дионисием Ареопагитом, Иоанн Дамаскин19.

Только под таким углом зрения становится вообще понятным смысл церковных обрядов и значение церковных священных предметов, которые через материю (δι ύλης) возводят нас к нематериальному Богу (ανύλω Θεω)20. Св. иконы здесь лишь частный случай. Совершенно последовательно рассматривает Иоанн Дамаскин как «εικών» не только самые святые иконы, но и Священное Писание, «которое, наделяя образами, чертами и формами невидимое и бесплотное, в плотских образах его изобразует ради — столь трудного — познания Бога и ангелов»21. Равно и пророческие символы Ветхого Завета для него — «иконы». Далее, и Сын — «икона» Отца, да, наконец, — и всякий человек, созданный по образу и подобию Божию; и во всем мироздании, всюду «иконы» Творца его22. Ибо, как говорит патриарх Никифор, «иконой» является все то, что стоит «в неком соотношении с архетипом и является причинным следствием первопричины»23.

Если вспомнить, с другой стороны, утверждение императора Константина V, что икона должна быть единосущна изобразуемому на ней, то становится понятно, какая непереходимая пропасть здесь раскрывается между воззрениями борющихся партий. Партии эти просто не понимают друг друга, не могут друг с другом столковаться, потому что под словом «икона» они понимают нечто совершенно разное, потому что самые основы их мышления в корне различны.