Городские укрепления на склонах (новые данные по Ростиславлю Рязанскому)

Автор: Коваль В.Ю., Русаков П.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок 2015-2016 гг. на городище Ростиславль удалось изучить край древо-земляной стены, поставленной непосредственно на склон площадки, обращенный к р. Оке. Ниже стены обнаружена выемка на склоне, которая могла являться остатками эскарпа (или рва?), созданного, возможно, в середине XIV в. при реконструкции и существенном усилении фортификации детинца Ростиславля.

Средневековая русская фортификация, древо-земляная стена, эскарп, ров, городни

Короткий адрес: https://sciup.org/143163994

IDR: 143163994

Текст научной статьи Городские укрепления на склонах (новые данные по Ростиславлю Рязанскому)

В «малых» городах Руси, где ресурсов для оборонного строительства было существенно меньше, старались обходиться без возведения мощных стен по всему периметру площадки, воздвигая их лишь на самых опасных направлениях. Однако даже самый крутой склон не является гарантией невозможности его штурма противником, и поэтому он неизбежно должен был оборудоваться дополнительными искусственными укреплениями.

При археологическом изучении городских укреплений, созданных в древности по краям высоких площадок, главную проблему составляет эрозия склонов, которая легко могла уничтожить всякие следы фортификации. Ярким примером такого разрушения являются почти полностью уничтоженные размывами валы (остатки стен) Южного городища Старой Рязани, размещавшиеся на краю обрыва к Оке. Если же древо-земляные стены вовсе не строились, а вместо них воздвигались линии частоколов или заплотов-парапетов (оград из горизонтальных бревен, опиравшихся на вертикальные столбы)1, то даже незначительная эрозия края склона площадки могла полностью уничтожить всякие следы таких легких конструкций.

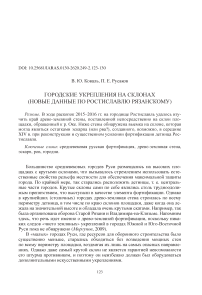

Городище Ростиславля Рязанского в этом смысле составляет довольно сложный случай, поскольку эрозия склонов площадки на нем была весьма значительной. В некоторых местах она «отодвинула» край площадки не менее чем на 3–4 м, что оставляло мало шансов на обнаружение следов фортификации как на видимом сегодня ее краю, так и на склонах. Однако в 2013 г. исследования на краю площадки все же были начаты – они были связаны с проверкой гипотезы о размещении первоначального въезда в город на том конце стены, который упирался в склон, обращенный к берегу Оки (рис. 1, I ). Высота этого склона (до уреза воды в реке) составляла около 40 м. Здесь, на оконечности вала, формирующего площадку детинца Ростиславля, был заложен раскоп под номером IX, задачей которого как раз и стала проверка такой гипотезы.

На первом этапе этих работ был вскрыт край вала, и это позволило установить, что, как и в других местах, он представлял собой здесь руины древоземляной стены (городни, заполненные материковым суглинком) ( Коваль , 2015), которая упиралась в склон и поворачивала вдоль него внутрь города ( Коваль, Русаков , 2016. С. 113–123. Рис. 1–3) (рис. 1, II ). К сожалению, здесь склон был поврежден промоиной, так что осталось неясным, имела ли древо-земляная стена продолжение вдоль края площадки или заканчивалась сразу после поворота. Возможно, по краю этого склона продолжалась линия из пустотелых клетей, аналогичная той, что была обнаружена на противоположном краю площадки городища, обращенном к глубокому оврагу ( Коваль , 2014. С. 137. Рис. 1).

Под остатками городней стены был выявлен пахотный слой толщиной до 20 см, поверхность которого имела естественный уклон в сторону Оки.

Рис. 1. План городища Ростиславль

I – план городища Ростиславль с указанием размещения раскопов и основных узлов фортификации: 1 – валы; 2 – раскопы; 3 – лес

II – схема раскопа IX с остатками городней: а – заполнение городней (красно-рыжий суглинок); б – древесный тлен; в – реконструируемые границы городней и трассы выемки (эскарпа) на склоне; г – крупные столбовые ямы в материке (в т. ч. под городнями)

Никаких следов оборудования трассы для движения людей и транспорта в этом месте не было. Зато по самому краю склона был выявлен ряд глубоких столбовых ям (диаметром до 40 см), который вполне мог являться остатками заплота-парапета («лежачего частокола»), опиравшегося на эти столбы и обеспечивавшего надежное укрытие для защитников, контролировавших все передвижения противника по крутому склону ( Коваль, Русаков , 2016. Рис. 3, II ). Подобная ограда могла стоять тут на первых этапах строительства стены, до тех пор, пока ее толщина не была существенно увеличена.

Ниже по склону сохранились следы двух плетней, тянувшихся вдоль склона, которые явно не имели отношения к защитным сооружениям. К сожалению, стратиграфическая последовательность сооружения плетней и заплота не могла быть надежно установлена, однако можно думать, что плетни возникали ранее строительства первых укреплений, когда склон ограничивался ими в чисто хозяйственных целях.

Для того чтобы понять, как городни были вписаны в склон, в 2015–2016 гг. вниз по нему была заложена траншея шириной 2 м, позволившая сделать ряд важных наблюдений. Прежде всего, выяснилось, что внешние стенки срубных городней были поставлены прямо на склон, без малейшей попытки создать для них выровненную площадку, вообще как-то подготовить этот склон к установке на нем тяжелой древо-земляной стены. Это говорит о том, что создатели стены не имели большого опыта в оборудовании тяжелых конструкций на склонах и, скорее всего, экспериментировали в ходе стройки.

Сами внешние стенки городней (а в раскопе фиксировалось сочленение двух городней, установленных на склоне) не сохранились, поскольку полностью истлели, но линию, по которой они проходили, оказалось возможным зафиксировать благодаря разнице в цвете и составе грунта между заполнением городней (красно-рыжий материковый суглинок с комками суглинка светло-серого цвета, относившегося к почвенному и подзолистому горизонтам) и грунта, отложившегося с внешней стороны от нее (ниже по склону). Этот грунт состоял из смеси красно-рыжего, желтого и светло-серого суглинков: на склон он мог попасть как в ходе заполнения городней, упоминавшихся выше, так и позже, после очередной перестройки стены, когда использовались уже иные грунты (покровные суглинки желтого цвета). Второй вариант кажется более вероятным.

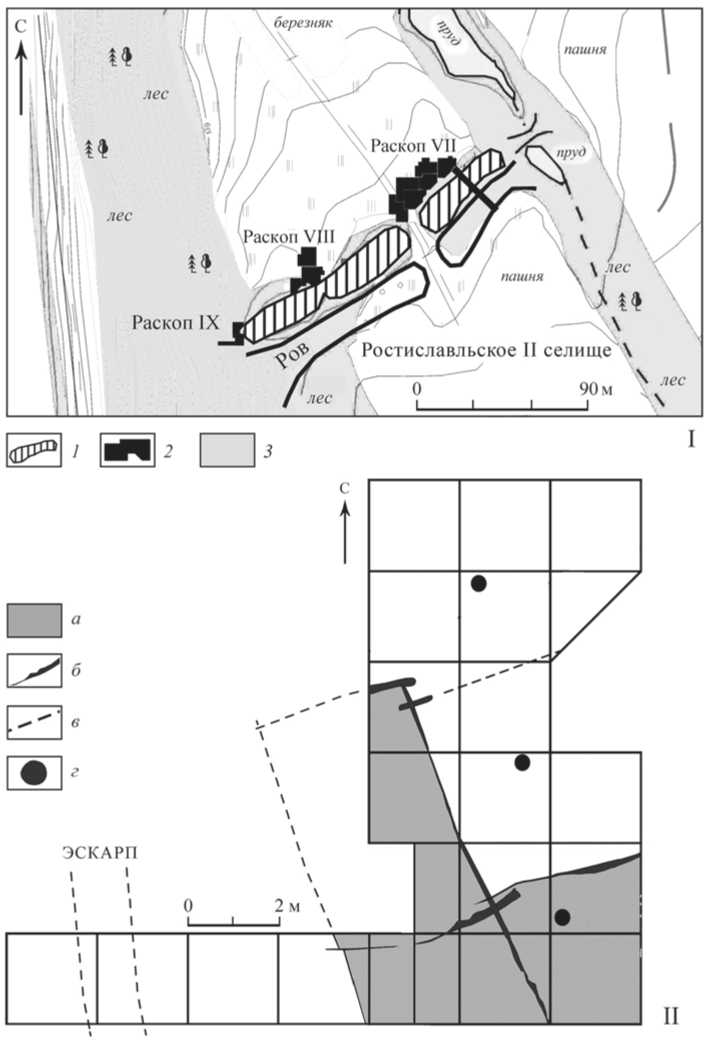

Другим признаком, позволившим установить границу городни, был почвенный (на краю площадки – пахотный) горизонт, который полностью отсутствовал ниже подошвы крайней городни. Таким образом, стена «законсервировала» почву, погребя ее под собой, а ниже по склону эта почва оказалась полностью уничтоженной эрозией. Причем можно утверждать, что срезка почвы произошла в ходе или сразу после строительства стены, поскольку позже на скальпированном склоне начал откладываться упомянутый ранее мешаный грунт, который и позволил сохраниться нижней части заполнения городней на высоту не более 0,8 м (рис. 2, I). В ходе разрушения городней внешняя бревенчатая стенка стала деформироваться, «вываливаясь» наружу, т. е. вниз на склон, а вместе с ней «поплыло» и суглинистое заполнение городней, что хорошо видно на профилях траншеи (рис. 2, I). Благодаря тому что подошвы городней такой деформации практически не были подвержены, удалось определить ширину крайней северозападной городни – около 3,3 м. А поскольку раскопки прошлых лет позволили выяснить и ее длину, то на Ростиславле впервые документально установлены полные размеры одной городни стены, срубленной в середине XIV в.: 5,4 × 3,3 м (рис. 1, II).

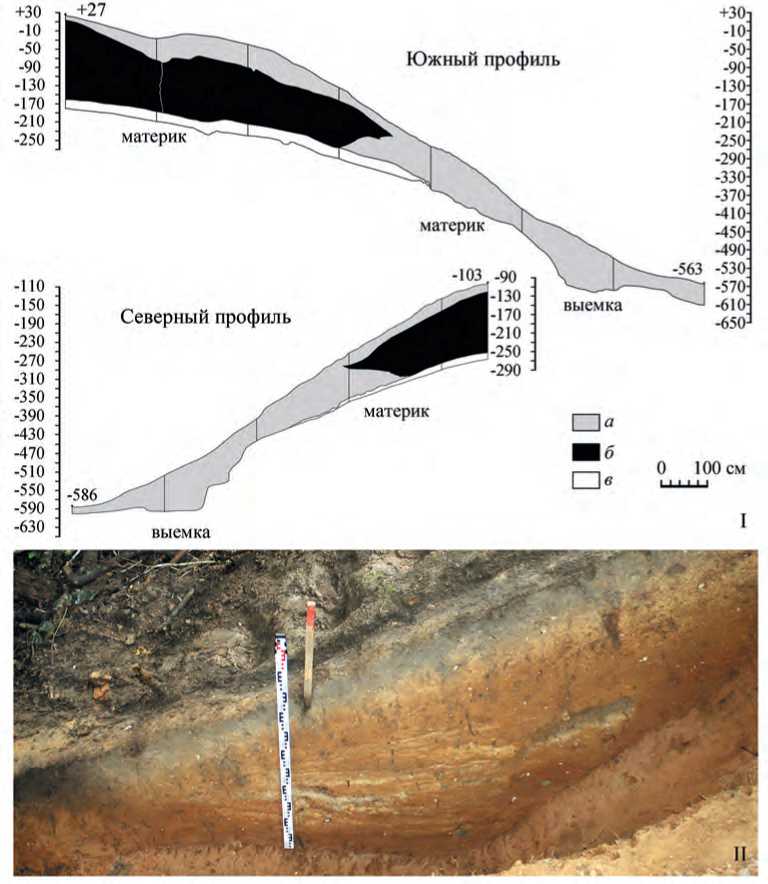

Однако траншея позволила не только обнаружить внешний край стены на склоне, обращенном к р. Оке, но и открыть крупное сооружение, врезанное в склон ниже трассы стены. Это была выемка, подрезавшая склон ниже основания стены почти под вертикаль и имевшая уплощенное дно шириной 1,2 м. Внешний край выемки поднимался на 20 см, что делало эту выемку похожей на остатки рва, дно которого располагалось на 5–6 м ниже края площадки городища и на 3 м ниже подошвы стены. Полное отсутствие археологического материала на склоне и в выемке не позволяет точно установить время как ее строительства, так и прекращения функционирования. Нельзя исключать того, что выемка существовала длительное время, если за ней осуществлялся контроль и постоянная расчистка от оплывавшей сверху земли. Судя по замывам на дне этой выемки, образующимся в результате сноса грунта дождевыми водами (слоистые прослойки белесого суглинка тонкой структуры, толщина каждой из прослоек колебалась от 1 до 5 см), и прослойкам красно-рыжего материкового суглинка (результатам осыпания грунта в сухом виде), в какой-то момент такой контроль прекратился и это привело к довольно быстрому заполнению выемки грунтом. Замывы были перекрыты массивом мешаного грунта, сформировавшимся, вероятно, после разрушения древо-земляной стены, приведшего к смещению вниз по склону большой массы земли, состоявшей из пестроцветного заполнения этой стены (рис. 2, II ). Следовательно, выемка была заброшена и начала заплывать в результате естественных процессов эрозии склона еще до того, как произошло обрушение сгнивших городней оборонительной стены (или одновременно с таким разрушением), т. е. не ранее чем в середине – второй половине XV в., поскольку до этого времени стена еще функционировала и реконструировалась.

Небольшая ширина исследовательской траншеи (2 м) и широкие промоины на склоне по обе стороны от нее не оставляют больших надежд на то, чтобы проследить, как далеко распространялась эта выемка, и понять, для какой цели она была создана. Возможны 2 варианта объяснения ее строительства:

-

1. Это «эскарп» (или остатки врезанного в склон рва), т. е. фортификационное сооружение, предназначенное для увеличения крутизны склона у подножия ограждения, проведенного по краю площадки. Грунт из выемки мог использоваться для наполнения городней древо-земляной оборонительной стены. В этом случае можно установить время создания этой выемки – середина XIV в., поскольку именно с этим периодом соотносится третий этап строительства стены, когда в городни стал попадать красно-рыжий суглинок, залегающий на довольно большой глубине от поверхности. Достигнуть пластов этого суглинка легче всего было именно на склоне, обращенном к Оке, т. к. только здесь они были обнажены (в других местах докопаться до них было гораздо труднее, во всяком случае, они ни разу не были зафиксированы ни в ямах, ни во рву перед городской стеной).

-

2. Это остатки дорожки, проведенной по искусственной терраске, отрытой на склоне, для въезда в город севернее края оборонительной стены детинца. Это предположение теоретически допустимо, однако следует заметить, что дно выемки имело некоторый уклон к северу, тогда как подъем на площадку детинца требовал бы обратного – повышения уровня поверхности в этом направлении. Впрочем, нельзя исключать локального понижения выемки в этом месте, так что это вариант не может быть пока полностью отвергнут.

Рис. 2. Городище Ростиславль. Профили и разрез

I - профили раскопа IX на западном склоне вала, обращенном к р. Оке: а - перемешанные грунты (результат разрушения городней); б - заполнения городней (красно-рыжий суглинок); в - погребенная почва

II - разрез выемки на склоне городища в северном профиле траншеи раскопа IX (фото, вид с юга)

Работы 2015–2016 гг. на Ростиславле показали, что, несмотря на сильнейшую эрозию склонов площадки, на которой был построен этот средневековый город, здесь все же можно найти следы различных сооружений: как врезанных в древний склон, так и перекрывавших его. Однако проведение подобных работ весьма трудоемко и требует особых методических приемов. В частности, не всегда информативны оказываются на склонах горизонтальные зачистки, поскольку бессистемность оползания грунта по склону вниз сводит на нет самую тщательную фиксацию. Более полезны оказались зачистки, проведенные параллельно современной дневной поверхности.

Особенную трудность при работе на склоне составляло выявление поверхности материка, особенно в том случае, когда почвенный горизонт был срезан (или эродирован), а смещенные вниз по склону грунты по своему составу и цвету мало отличались от материковых суглинков. Для уверенной фиксации поверхности материка на склоне эффективна его прорезка с зачисткой стенок. Именно таким методическим приемом была обнаружена описанная выше выемка (эскарп? ров?).

Опыт изучения склонов Ростиславльского городища показал, что информационный потенциал таких элементов рельефа весьма значителен, причем без исследования этих склонов любые выводы о размерах памятника, его фортификации и даже хозяйственном использовании останутся либо неполны, либо просто недостоверны.

Список литературы Городские укрепления на склонах (новые данные по Ростиславлю Рязанскому)

- Коваль В. Ю., 2014. Оборонительные сооружения Ростиславля Рязанского в контексте исследований средневековой русской фортификации//КСИА. Вып. 236. С. 134-138.

- Коваль В. Ю., 2015. Главная линия оборонительных укреплений Ростиславля Рязанского//РА. № 1. С. 73-87.

- Коваль В. Ю., Русаков П. Е., 2016. Новые исследования оборонительных сооружений Ростиславля Рязанского//КСИА. Вып. 242. С. 113-123.

- Моргунов Ю. Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XIII веков. М.: Наука. 303 с.