Характеристика модели процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации

Автор: Джохадзе О.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 3-4 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается попытка структурного проектирования процесса формирования навыков эмоциональной регуляции педагогов дошкольной образовательной организации, раскрыть особенности структурного содержания эмоциональной саморегуляции, спроектировать и прогнозировать процесс ее формирования.

Моделирование, структурно-функциональная модель, эмоциональная саморегуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140108848

IDR: 140108848

Текст научной статьи Характеристика модели процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации

Термин «модель» (от франц. modele, от лат. modulus — мера, образец) понимается как некоторый материальный или мысленно представляемый объект, явление или процесс, замещающий оригинал, сохраняя важные его свойства, с целью получения новых знаний о нем.

В нашей стране моделирование как метод педагогического исследования стал разрабатываться с конца 60-70-х годов XX века. Практика развивающейся системы образования требовала, чтобы с самого начала педагог обладал точным научным представлением о процессе и результатах обучения и воспитания. В связи с этим в исследования стали проникать методы точного количественного анализа, поэтому стало необходимым делить процессы которые надо сформировать на элементарные компоненты и выстаивать определенную структуру. Для этого используется метод моделирования. Характеризуя моделирование, Г. Клаус пишет, что наблюдение пассивно, анализ и построение теории - это лишь умственная активность, эксперимент по своей сущности направлен на особое, а иногда -на единичное, хотя, естественно, он, в конце концов, служит познанию целого. Он подчёркивает, что метод моделей идёт дальше и представляет собой всеохватывающее активное столкновение с действительностью.

Моделирование - процесс построения и изучения моделей, заключающийся в исследовании объектов познания (предметов, явлений, процессов и т.д.) на их моделях. Модель является одной из форм разрешения диалектического противоречия между теорией и практикой. Модель есть теория, обобщение, поскольку она абстрагируется от всех частностей, от несущественного. Модель есть практика, поскольку она должна практически функционировать Педагогическое моделирование понимается как исследование педагогических объектов путем моделирования их характеристик (понятийных, процессуальных, структурных, концептуальных) и отдельных компонентов учебно-воспитательного процесса на разных уровнях социокультурного пространства (общеобразовательном, профессиональном и других).

В ходе анализа исследуемой проблемы была разработана и обоснована структурно-функциональная модель формирования эмоциональной саморегуляции педагогов. Модель представлена на Рис.1.

Модель процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации

Целевой компонент

ЦЕЛЬ: Формировать навыки эмоциональной саморегуляции через развитие интегративных процессов личнос ти, раскрытие резервных возможностей развития и личностного потенциала, повышение профессиональной мотивации и активности педагогов дошкольной образовательной организации

Задачи: формирование системы сведений о саморегуляции; осознание необходимости саморегуляции, переход от внешних мотивов во внутренние;

принятие и следование нормам профессиональной этики;

становление нравственной регуляции поведения, поступков;

стимулирование к самосовершенствованию: самоконтроль, самокоррекция, саморазвитие;

сормирование профессиональной направленности и активности

Закономерности:

-

• соответствие цели и организации деятельности, направленной на реализацию цели;

-

• соответствие социальной практики и характера оказываемого влияния;

-

• соответствие жизненных выборов индивидуальным особенностям;

-

• развитие через самопознание и адекватную самооценку достижений и неудач;

-

• интерес и позитивный настрой как гарантия результативности

Подходы: системный аксиологический деятельностный личностноориентированный .

Принципы:

гуманистический, культуросообразный природосообразный, диалогичности,дополни-тельности, коллективности .

Факторы: групповой динамизм, рефлексия на всех этапах, самооценка, мотивация

Содержательно - регулятивный компонент

Контрольный

Диагностический

Развивающий

-------------Критериально-результативный компонент--------

Критерии оценки сформированности эмоциональной саморегуляции стабильное эмоциональное состояние, вегетативный баланс, самопроизвольность эмоциональных состояний, высокая профессиональная активность, самоосознание и управление эмоциональным состоянием , выраженность гуманистических мотивов

Предполагаемый результат: Сформированность навыков эмоциональной саморегуляции, повышение мотивации и активности профессиональной деятельности педагогов ДОО

Сконструированная модель представляет собой схематическое изложение структуры и последовательности процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации. Она позволяет раскрыть особенности структурного содержания эмоциональной саморегуляции, спроектировать и прогнозировать процесс ее формирования.

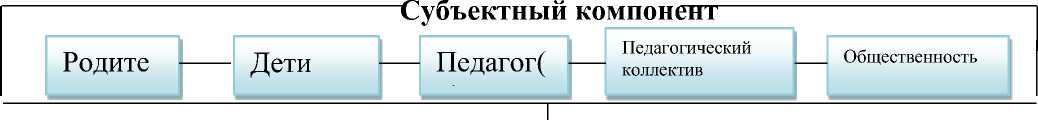

Данная модель включает в себя следующие компоненты: целевой (цель, задачи, подходы, факторы, закономерности, принципы), субъектный (педагоги, воспитанники , родители, педагогический школы, общественность), содержательно - регулятивный (направления, этапы, формы, методы, средства), критериально - результативный (критерии, показатели, уровни, предполагаемый результат).

Целевой компонент определяет общий стратегический замысел реализации модели и общую направленность процесса формирования эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации. Цель реализации модели - раскрытие резервных возможностей, личностного потенциала, повышение профессиональной активности и профессиональной культуры педагогов дошкольной образовательной организации.

Исходя из цели, нами сформулированы задачи, обозначены принципы, подходы, факторы формирования эмоциональной саморегуляции педагогов.

Процесс формирования эмоциональной саморегуляции педагогов позволяет решить ряд задач:

-

• информационно-просветительских - формирование системы знаний, сведений, убеждений педагогов, расширение их кругозора и общекультурных интересов;

-

• мотивационных - осознание педагогами необходимости саморегуляции, повышение роли профессиональной мотивации, переход внешних мотивов во внутренние;

-

• этических - принятие и выполнение педагогами норм профессиональной этики, укрепление корпоративной культуры;

-

• задач аффективной адаптации - усиление роли внутренней цензуры, нравственной регуляция поведения, формирование поступков;

-

• личностных – самооценка актуального состояния эмоциональной саморегуляции, самоконтроля, самокоррекции, саморазвития.

Нами выделен ряд закономерностей процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов, определяемых объективными законами:

-

• соответствие цели и организации деятельности, направленной на реализацию цели;

-

• соответствие социальной практики и характера оказываемого влияния;

-

• соответствие жизненных выборов индивидуальным особенностям;

-

• развитие через самопознание и адекватную самооценку достижений и неудач;

-

• интерес и позитивный настрой как гарантия результативности.

Целевой компонент определяет и ряд подходов к организации предполагаемого процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов: системный, аксиологический, личностноориентированный, деятельностный. Системный подход определяет наш взгляд на процесс как на сложный объект, изучаемый нами в совокупности взаимосвязанных элементов. Аксиологический поход основывается на гуманистических ценностях и идеалах. Личностно ориентированный утверждает представления о социальной, деятельной и творческой сущности человека как личности. Деятельностный рассматривает деятельность как основу, средство и фактор развития личности и определяет связь с практикой и потребностями профессиональной деятельности.

Принцы, организации процесса, позволяющие достигать поставленных целей - гуманистический, культуросообразный, природосообразный, диалогичности, дополнительности, коллективности.

Факторами или показатели, оказывающие положительное влияние, воздействие на процесс формования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов и результат этого процесса, на наш взгляд являютя: групповой динамизм, профессиональная мотивация, рефлексия на всех этапах, самооценка и самоанализ личных достижений.

Субъектный компонент отражает взаимосвязь и взаимодействие субъектов обозначенной модели, как непосредственно, так и опосредствованно участвующих в процессе формирования эмоциональной регуляции: воспитанников, педагогов дошкольной образовательной организации, родителей, общественности.

Содержательно-регулятивный компонент представляет собой подсистему, которая включает: содержание и механизм процесса формирования эмоциональной саморегуляции, демонстрирует специфику процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации.

При выделении комплекса социально-педагогических условий процесса формирования эмоциональной саморегуляции педагогов нами использовались рад подходов: системный, аксиологический, личностноориентированный, выделенные нами как один их элементов целевого компонента. Мы считаем, что социально-педагогическим условиями эффективности процесса формирования эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной педагогической организации являются: качественное кадровое обеспечение процесса, комфортные условия проведения занятий группы, положительный психологический фон, личная заинтересованность и активность педагогов, гуманистическая направленность содержания программы.

Содержательно-регулятивный компонент является практико ориентированным и определяет периоды процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов: диагностический, на котором определяется исходный уровень эмоциональной саморегуляции педагогов; развивающий, охватывающий предлагаемую программу и деятельность по саморазвитию и самоообразованию; контрольный, на котором оцениваются реальные личные достижения педагогов относительно исходного уровня и смежные результаты профессионального развития, обобщается групповая динамика.

Практическая реализация содержательно-регулятивного компонента нашла свое отражение в разработке и проектировании программы.

Цель программы формирование эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации.

Программа направлена на решение следующих обучающих задач:

-

1. Сформировать понятие о профессии педагога и требованиях,

-

2. Информировать о влиянии стресса на тело и психику человека. В связи с этим педагоги познакомятся с такими понятиями, как стрессор, адаптивный синдром, фрустрация, синдром эмоционального выгорания, психосоматические заболевания Содержание каждого из этих понятий закрепляется в ходе упражнений обсуждается в форме групповых тематических дискуссий, рефлексируется .

-

3. Научить распознавать признаки стресса и его последствий у себя и других людей. Многие наши реакции на стрессоры не осознаются как

-

4. Научить осознавать влияние стрессоров с тем, чтобы в дальнейшем контролировать собственное поведение в ситуации стресса. На примере конкретных ситуаций используя методы игрового моделирования педагоги научатся реагировать на слова и действия разгневанного партнера, родителя или ребенка, как справиться с собственными сильными эмоциями.

-

5. Обучить методам самопомощи и саморегуляции, которые могут быть использованы в ситуациях конфликта. Эти практические навыки особенно важны для педагогов, так как им часто приходится сталкиваться с сильными эмоциями других людей (родителей, воспитанников, коллег, членов семей). В подобных ситуациях стандарты профессионального поведения запрещают работникам проявление собственных негативных эмоций. Методы саморегуляции могут быть эффективны и для снятия постстрессового напряжения. Для специалистов сферы «человек—человек» очень важно знать техники помощи другим людям, регулировать собственное эмоциональное состояние.

-

6. Повысить коммуникативную компетентность педагогов. В связи с тем, что наибольшее количество стрессовых ситуаций у работников сферы образования связано с общением, мы считаем целесообразным включение в программу элементов тренинга коммуникативного развития.

которые она предъявляет к личности; о том какое место в профессиональной деятельности занимает способность регулировать эмоциональной состояние свое и других, о профессиональных опасностях и мерах их профилактики. Важно дать педагогам представление, что эмоциональная саморегуляция занимает ключевое место в качественных характеристиках педагога-профессионала и необходимости активной личной позиции к профессиональному самосовершенствованию. Эта задача может решаеться посредством возможностей тренинга профессионального роста.

таковые и вытесняются. Часто игнорируется влияние стрессора, который запускает стрессовое поведение, исполняя роль своеобразного спускового крючка. Это может быть какое-то слово, негативная мысль, высказывания значимых людей, особенности ситуации или поведения собеседника.

Все формы работы в ходе реализации программы в первую очередь должны включают в себя упражнения по выявлению уже имеющихся у педагогов когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий преодоления стресса, расширению поведенческого репертуара, снижению эмоционального напряжения, поиску ресурсов, которые в дальнейшем помогут справиться с травмирующими ситуациями самостоятельно.

Программа формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов строится в соответствии со следующими принципами :

-

1. Учет специфики профессионального состава группы, профессиональной мотивации т. д. Определение критериев эмоциональной саморегуляции педагогов и проведение диагностического этапа программы позволят реализовать этот принцип на практике.

-

2. Чередование теоретического и практического материала. Как и любая другая форма обучения взрослых, программа предполагает, различный уровень компетенций педагогов в исследуемом аспекте. Программа отличается практической направленностью, поскольку задача программы сформировать конкретные навыки. Поэтому сообщения ведущего должны быть конкретны и подкреплены упражнениями, необходимыми раздаточными материалами списком литературы, рекомендуемой для самостоятельного изучения.

-

3. Учет жизненного опыта участников . Игнорирование опыта участников, прежде всего профессионального опыта, может стать причиной неэффективности проведенной работы, так как не позволит нам индивидуализировать процесс обучения взрослых, сделать его адресным, востребованным.

-

4. Обмен опытом участников группы между собой . Доверительная атмосфера и мастерство ведущего должны позволить каждому высказываться, не опасаясь насильственного включения в дискуссию или критики от ведущего или членов группы. Рефлексия, как способ самоанализа является одним из факторов эффективности каждого участника.

-

5. Включение в программу упражнений и процедур, направленных на решение личностных проблем участников . Мы считаем это одним из важных принципов построения программы. Именно учет личных запросов и индивидуальных особенностей педагогов способен сделать применение методов техник саморегуляции более осознанным и долгосрочным.

Содержательно-регулятивный компонент позволяет определить оптимальные формы работы и выбор методов формирования эмоциональной саморегуляции педагогов. На наш взгляд, программа развития навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации может содержать элементы следующих видов тренинга: психотерапевтического, личностного, профессионального развития, обучающего, организационного, а потому являться интегрированной.

Критериально – результативный компонент отражает эффективность процесса, характеризует достигнутые изменения в соответствии с поставленной целью. В данном исследовании в качестве оценки результативности выступает оценка сформированности эмоциональной саморегуляции педагогов относительно исходного уровня.

Критериальными признаками (показателями) сформированности эмоциональной саморегуляции педагогов, являются параметры, наличие которых свидетельствует о сформированности навыков эмоциональной саморегуляции на всех этапах ее развития: базальной, волевой и смысловой, а именно:

-

- стабильное эмоциональное состояние;

-

- вегетативный баланс;

-

- самопроизвольность эмоциональных состояний;

-

- высокая профессиональная активность;

-

- самоосознание и управление эмоциональным состоянием;

-

- выраженность гуманистических мотивов.

В соответствии с критериальными признаками сформирован комплекс диагностических методик, позволяющий оценить уровень достижений каждого педагога, т.к. именно количественный анализ критериальных параметров, динамика формирования навыков эмоциональной саморегуляции является показателем эффективности программы формирования навыков эмоциональной саморегуляции.

Результативность и эффективность процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции определяется достижением целей: развития интегративных процессов личности, предполагающих эмоциональную осведомленность, самомотивацию, управление собственными эмоциями, эмпатию и понимание других, управление эмоциональным состоянием других.

Таким образом, рассмотрение модели процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции позволяет подвести некоторые итоги:

-

1. Предложенная модель позволяет решить организационные задачи по реализации процесса формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов в дошкольной образовательной организации.

-

2. Сконструированная модель отражает возможный подход к процессу формирования навыков эмоциональной саморегуляции и может обеспечить повышение эффективности самого процесса;

-

3. Модель процесса формирования позволяет конструировать и структурировать программу формирования навыков эмоциональной саморегуляции педагогов дошкольной образовательной организации.

Ишмухаметов Н.С., к.э.н.

доцент

Арсланова А.К.

студент 4 курса институт экономики, финансов и бизнеса Башкирский государственный университет

Россия, г. Уфа