Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

Автор: Митющенко Елена Вячеславовна, Рассказов Филипп Дементьевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 4 (46) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена проблематика формирования информационной компетенции у студентов педагогических направлений, обоснована актуальность исследования. В результате анализа авторы обобщают современные подходы к определению сущности информационной компетенции, выделяют и детерминируют ее компоненты и описывают их содержание. В статье предложена модель структуры информационной компетенции в разрезе задачи диагностики уровня ее сформированности. Авторы уделяют большое внимание педагогическим условиям, обеспечивающим формирование информационной компетенции, выделяя в качестве таковых образовательную среду, развивающую информационную компетенцию студентов педагогического направления, технологии активизации познавательной деятельности, основанные на визуализации учебного материала, интеграцию педагогических возможностей, индивидуальный образовательный маршрут. В статье представлена модель, иллюстрирующая взгляд авторов на процесс формирования информационной компетенции будущих учителей.

Информационная деятельность, информационная компетенция, структура информационной компетенции, образовательная среда, индивидуальный образовательный маршрут

Короткий адрес: https://sciup.org/142228995

IDR: 142228995 | УДК: 378.6 | DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-4-52-60

Текст научной статьи Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

Современные темпы научно-технического прогресса, изменение в социальной и экономической сферах приводят к постоянной, где-то даже перманентной, корректировке требований к подготовке учителя. Сегодня особенно актуален вопрос об уровне сформированности у выпускника педагогического направления информационной компетенции в самом широком смысле этого слова – от умения осуществлять обработку информации на методологическом уровне до умения выполнять конкретные действия, связанные с обработкой информации при использовании современных информационных технологий. При этом конкретное содержание требований к результату обучения студентов педагогического направления, будущих учителей, выражено достаточно неопределенно и, вместе с тем, динамично (формулировки компетенций как результата обучения значительно меняются от стандарта к стандарту). В практике реализации образовательного процесса в вузе, реализующем основные профессиональные образовательные программы по педагогическим направлениям, также наблюдается ряд затруднений. Анализ педагогических исследований по проблематике формирования информационной компетенции у студентов педагогических направлений позволил сформулировать ряд противоречий, обосновывающих актуальность исследования:

-

- на социально-педагогическом уровне: между требованием современного общества к тому, чтобы каждый педагог обладал высоким уровнем информационной компетенции, и реальным недостаточным уровнем развития информационной компетенции у выпускника вуза по направлению «педагогическое образование»;

-

- на образовательном уровне: между необходимостью создания среды, способствующей развитию информационной компетенции, и недостаточным использованием возможностей дисциплин и образовательного портала для этого;

-

- на научно-методическом уровне: между необходимостью создавать условия для формирования у студентов информационной компетенции высокого уровня и отсутствием методического обеспечения такой деятельности.

В связи с вышеуказанным целесообразно рассмотреть вопрос о педагогических условиях формирования информационной компетенции студента педагогического направления.

В терминологическом пространстве российской педагогики сегодня имеют место различные трактовки термина «компетенция». Изучение мнений педагогов-исследователей позволило нам сделать ряд выводов. Компетенция – есть качество личности, позволяющее в конкретной ситуации применить имеющиеся знания, умения, навыки, опыт для решения задачи, при этом большинство исследователей подчеркивают деятельностную направленность компетенций. Каждый человек обладает своим набором компетенций, который формируется в процессе жизнедеятельности, образовании и самообразовании, саморазвитии. Состав набора компетенций и уровень их развития будут зависеть и от практикуемой человеком профессиональной деятельности. Все сказанное подтверждает деятельностный характер компетенции [2, 3, 9, 10]. Подходы к определению сущности и содержания информационной компетенции также разнятся. Отметим, что информационная компетенция формируется и проявляется в деятельности,

Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

Ф.Д. Рассказов, Е.В. Митющенко

связанной с информацией и информационными процессами; такую деятельность принято называть информационной. Обобщая мнения исследователей, определим сущность информационной деятельности как неотъемлемой части умственного труда по восприятию, хранению, переработке, выдаче социальной информации. Основой информационной деятельности являются познавательные и коммуникационные операции [5; 6; 7; 8]. В современной российской педагогике нет общепринятого определения сущности и содержания информационной компетенции. В большинстве своем ученые говорят и определяют информационную компетентность в разрезе будущей профессиональной или текущей учебной деятельности обучающихся, отмечают ее междисциплинарный характер – информационные процессы не зависят от предметной сферы реализации. В то же время информационная компетенция может рассматриваться как интегральная характеристика качества подготовки студента, связанная с его способностью осмысленно применять комплекс знаний, умений и способов деятельности для реализации информационных процессов [10].

Мы согласны с Л.В. Астаховой в определении характеристик информационной компетенции и с А.В. Хуторским – в определении ее сущности. Итак, мы считаем, что информационная компетенция студента педагогического направления – интегративно-функциональное качество личности, предусматривающее знания и навыки, необходимые для эффективной информационной деятельности, то есть осуществления информационных процессов с коммуникативной или познавательной целью. В разрезе этой формулировки уточним содержание и структуру информационной компетенции студента педагогического направления [1; 10].

Гносеологический компонент характеризует знаниевую составляющую информационной компетенции и включает в себя все элементы знания, необходимые и достаточные для ориентирования в современном информационном пространстве.

Праксиологический компонент очерчивает перечень умений, необходимых для успешной, эффективной информационной деятельности для познания или коммуникации, для ориентирования в современном информационном пространстве.

Аксиологический компонент детерминирует мотивационно-ценностную составляющую информационной компетенции: это ценности и ценностные ориентации, мотивы информационной деятельности, критическое отношение к восприятию и адекватной оценке истинности информации, готовность к самообразованию, осознание ее необходимости.

Рассмотрим более подробно структуру и содержание информационной компетенции студента педагогического направления, отметив при этом наличие противоречия между формулировкой результата обучения и содержанием внешнего аудита качества обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по педагогическому направлению фиксирует конкретное содержание образования как результат обучения не в терминах «знать», «уметь», «владеть», а только в компетентностном формате. Как именно организовать обучение, какое содержание образования выбрать, что предпринять для формирования той или иной компетенции – дело вуза. Однако внешние аудиторы приезжают со своим набором требований, в том числе к качеству обучения, никак не согласованным с вузом. Преподаватель, кафедра или учебное заведение, в целом, при внешнем аудите могут столкнуться с ситуацией, когда компетенция у студентов сформирована, а аудитор проверяет не ее уровень, а только гносеологический компонент, только знания, необходимый и достаточный набор которых для данной компетенции составлен с его точки зрения без учета опыта вуза. Результат аудита качества в этом случае нельзя считать достоверным. Налицо противоречие между формулировкой результата обучения и содержанием внешнего аудита качества обучения. Следовательно, нужно сформировать такую структуру и так определить содержание компетенции, чтобы студент и преподаватель могли легко адаптироваться и подготовиться к внешним проверкам (при наличии заранее выставленных требований или критериев).

Итак, считаем с этой точки зрения целесообразным включить в аксиологический компонент следующее:

-

- уровень развития мотивации к применению знаний и умений в процессе информационной деятельности с коммуникативной или познавательной целью;

-

- направленность студента на самообразование в области применения современных информационных технологий, готовность к самообразованию, осознание ее необходимости;

-

- понимание студентом значения, в том числе личностного, последствий информатизации общества (в частности, проблем «прозрачности личности»);

-

- критическое отношение к восприятию и адекватной оценке истинности информации, понимание проблем авторства и авторского права в свете активного развития информационных и коммуникационных технологий;

-

- понимание студентом широты и объема информационного поля, доступного с помощью современных информационных технологий.

Гносеологический компонент информационной компетенции включает в себя:

-

- совокупность знаний об объекте, теории и технологиях реализации информационных процессов в объеме, необходимом для решения студентом задач информационной деятельности;

-

- знание принципов работы и приемов эффективного изучения современных программных средств информационных технологий;

-

- знание математических структур, техники доказательств и рассуждений: логики, теория множеств.

Праксиологический компонент включает в себя умения и навыки информационной деятельности студента, позволяющие применять современные технологии реализации информационных процессов в практике учебной, научно-учебной, учебно-профессиональной работы (например, в рамках производственных практик), а именно:

-

- умение студента выбирать для решения задачи информационную технологию, оптимальную в данных условиях, эффективно применять ее;

-

- умение освоить новую информационную технологию, используя различные формы обучения и самообучения;

-

- умение использовать при работе с информационной технологией, в том числе для ориентирования в современном информационном пространстве, математические знания.

Итак, определенные нами сущность, структура и уточнение понятия информационной компетенции студента педагогического направления, анализ педагогического опыта, позволяют наиболее полно оценить и наметить пути формирования информационной компетенции студента педагогического направления, что предполагает разработку соответствующей педагогической технологии для реализации при обучении студентов педагогического направления в вузе [4, 11, 12].

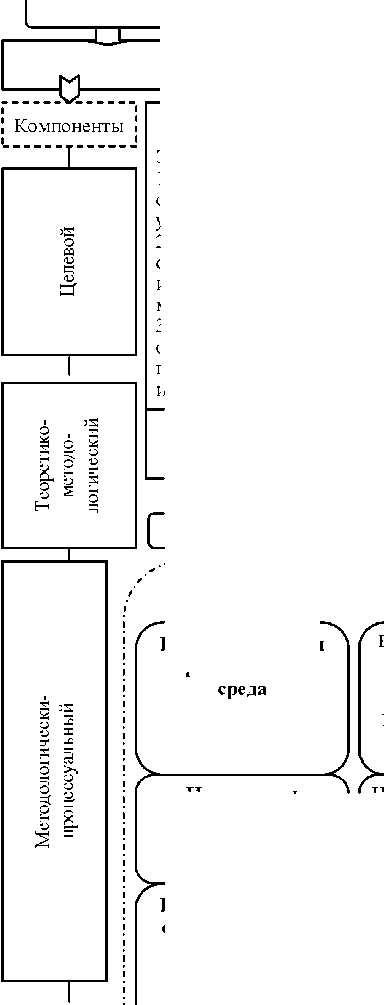

Модель структуры информационной компетенции в разрезе задачи диагностики уровня ее сформированности можно представить в табл. 1.

Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

Ф.Д. Рассказов, Е.В. Митющенко

Таблица 1. Модель структуры информационной компетенции

|

Компонент |

Педагогические условия |

Критерий |

Показатель |

Инструмент измерения |

|

:Я я я о я яг л Я н о S |

Интеграция дисциплин Индивидуальный образовательный маршрут |

Мотивационноценностный |

Ценности Интересы Мотивация |

«Ценностные ориентации» Рокича Методики изучения мотивации и мотивов (А.В. Ермолин, Е.П. Ильин) |

|

:Я Я И О о я Я О я о о о ri |

Интеграция дисциплин |

Когнитивный |

Знания Умение ими оперировать |

Дидактический тест Теоретический кейс (ситуационная задача) |

|

ЗЯ я и о я я о я о я о И й с СП |

Информационная образовательная среда Индивидуальный образовательный маршрут |

Рефлексивнодеятельностный |

Умения Навыки Владение способом |

Задание Практический кейс |

Формирование информационной компетенции будущих педагогов успешно обеспечивается применением в учебном процессе педагогической технологии, эффективной при соблюдении ряда педагогических условий:

-

1. Активно использовать в учебном процессе технологии активизации познавательной деятельности, основанные на визуализации учебного материала (опорные карты, схемы и конспекты, кластеры, ментальные карты и т.д.). Педагогические технологии активизации познавательной деятельности основаны на визуализации учебного материала и реализации принципа наглядности в процессе обучения. При этом построение визуальной схемы учебного материала дает возможность учитывать индивидуальные особенно-

- сти обучающегося, повысить качество усвоения как теоретического материала, так и способов, алгоритмов действий.

-

2. Создание среды, развивающей информационную компетенцию студентов педагогического направления. Образовательная среда – система обстоятельств, влияющих на формирование личности, а также совокупность содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении возможностей для саморазвития учащихся. Говоря о структуре образовательной среды, следует вспомнить определение В.И. Слободчикова. По его мнению, образовательная среда – это пространство, в котором происходит взаимодействие субъектов. В этом пространстве можно выделить компоненты: психодидактический (содержание, фор-

- мы и методы деятельности); социальный компонент (отношения, возникающие между субъектами); пространственнопредметный компонент (возможности для организации деятельности и развития учащихся, обеспечиваемые предметной средой); субъекты среды.

-

3. Интеграция педагогических возможностей изучаемых дисциплин (межпредметность, метапредметность). Интегрированное обучение способствует интенсификации, систематизации, оптимизации учебно-познавательной деятельности, развитию творческого мышления студентов. Применительно к системе обучения «интеграция» как понятие может принимать два значения: во-первых, это создание у обучаемых целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения). Интеграция дисциплин предполагает выполнение трёх условий: объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими; в интегрированных учебных дисциплинах используются одинаковые или близкие методы исследования; интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях.

-

4. Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала обучающегося в образовании. Индивидуальный образовательный маршрут – это заранее намеченный путь следования или движения, который направлен либо на воспитание обучающегося, либо на развитие, либо на обучение. Индивидуальный образовательный маршрут целенаправлен; создаётся до начала движения и обусловлен уже имеющимися у обучающегося знаниями и опытом; оформлен как индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями

обучающегося (уровень готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания образования. Отмеченное позволяет обоснованно говорить об индивидуальном образовательном маршруте как одном из путей реализации личностно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. По мнению большинства исследователей, процесс построения индивидуального образовательного маршрута имеет несколько этапов: постановка образовательной цели, осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с внешними требованиями, выбор способов выполнения заявленной цели, детализация целей посредством выбора курсов обучения. Процесс разработки индивидуального образовательного маршрута должен осуществляться с психолого-педагогическим сопровождением и информационной поддержкой при активном включении студентов в разработку индивидуального образовательного маршрута. В этой связи большую роль приобретает рефлексия и мониторинг, которые будут являться основой для корректировки индивидуального образовательного маршрута в процессе его реализации. Мониторинг уровня сформированности информационной компетенции студентов. Мониторинг - система наблюдений, оценки, прогноза состояния и динамики какого-либо явления, процесса или иного объекта с целью его контроля, управления его состоянием, выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям. Мониторинг сформи-рованности информационной компетенции предполагает наличие инструмента измерения и/или оценки уровня сфор-мированности компетенции в целом (т.е. ее компонентов). Своевременный анализ результатов мониторинга позволяет скорректировать учебный процесс.

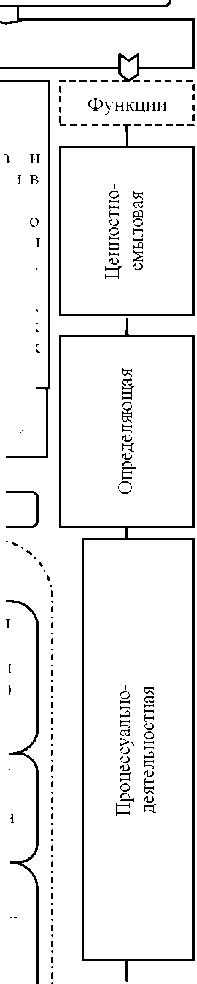

Вышесказанное позволяет осуществить моделирование процесса формирования информационной компетенции студентов педагогических направлений, результат которого представлен на рис. 1.

Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

|

ФГОС во |

4— |

Информационная образовательная

Педагогические условия

НТП и его следствия

Методологические подходы:

Интегрированный урок

Способы и формы реализации

Базовый курс на сетевой платформе портала + виртуальный рабочий стол Коллективное создание ИР на базе облачных технологий

Алгоритм формирования ИОР Автоматизированные КИМ

Интеграция дисциплин

Индивидуальный образовательный маршрут

Профстандарт педагога

Социальный заказ: выпускник педагогического направления, обладающий высоким уровнем информационной компетенции

Цель: сформировать у студентов педагогического направления информационную компетенцию на высоком уровне.

Задачи:

-

1. Воспитание внутренней потребности критического анализа оценки информационных ресурсов с точки зрения их применимости учебной, проектной, методической педагогической деятельности.

-

2. Систематизация знаний об информационных технологиях, способах поиска и обработки информации, принципах оценивания информационных ресурсов и характера их использования в проектной, методической, педагогической деятельности.

-

3. Выработка умений навыков, формирование опыта поиска, обработки информации, освоения средств реализации информационных процессов, анализа и оценки информационных ресурсов и характера их использования.

Принципы организации формирования ИК:

системности, интегративности, индивидуализации, интерактивности, ___________ наглядности, мотивации и самоорганизации

Системный. Компетенгностный. Личностно-ориентированный.

Методы

Визуализации информации Ситуационная задача (кейсы) Электронное портфолио

Ситуационная задача (кейс) Аналитическая таблица

Дидактические тесты Карты самооценки Ситуационная задача (кейс) Мониторинг

Технологический

Онлайн-курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Инструментальноинтегративная

Ф.Д. Рассказов, Е.В. Митющенко

|

Компоненты ИК |

Мотивацио нный |

Гносеологический |

Праксиологический |

|

Критерии |

Мотив ацио нно -ценностный |

Когнитивный |

Рефлексивнодеятельностный |

|

Показатели |

Ценности Интересы мотивация |

Знания Умение ими оперировать |

Умения Навыки Владение способом |

|

Инструменты диагностики |

«Ценностные ориентации» Рокича Методики изучения мотивации и мотивов |

Дидактический тест Теоретический кейс (ситуационная задача) |

Задание Практический кейс Электронное портфолио |

Рис. 1. Модель процесса формирования информационной компетенции студентов педагогических направлений

Представленная модель иллюстрирует понимание нами процесса формирования информационной компетенции у студентов педагогических направлений с учетом выделенной сущности информационной компетенции, ее структуры и педагогических условий формирования.

Список литературы Характеристика педагогических условий формирования информационной компетенции у будущих педагогов

- Астахова Л.В. Понятие информационной компетенции специалиста: когнитивный подход // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. - 2013. - №4. С. 10-16.

- Иванова А.В., Прозорова Г.Р. Формирование общепрофессиональных компетенций на занятиях информатики с позиции деятельностного подхода // Вестник ЧГПУ. - 2017. - №4. С. 33-39.

- Колодкина Н.Н., Черемухин А.Д. О множественности трактовок термина "компетенция" // КНЖ. - 2016. - №4 (17). С. 24-28.

- Махаева Л.В. Условия формирования общих компетенций (на примере информационной компетенции) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2012. - №3 (103). С. 62-66.

- Минькович Т.В. Информационные технологии: понятийно-терминологический аспект // Образовательные технологии и общество. - 2012. - №2. С. 371-389.