Хлебобулочные изделия, обогащенные железом

Автор: Арсеньева Л.Ю., Губеня В.А.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 1 (106), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье содержатся результаты научных исследований, касающиеся обогащения хлебобулочных изделий железом. Описаны причины дефицита железа в питании различных групп населения. Обоснована целесообразность обогащения хлеба железом. Впервые проведена сравнительная оценка влияния железосодержащих диетических добавок органического и неорганического происхождения на технологический процесс производства и качество хлеба. Проведенные медико-биологические наблюдения свидетельствуют о положительном влиянии хлеба, обогащенного железом на параметры крови детей, больных железодефицитной анемией.

Железодефицитная анемия, носители железа, хлебобулочные изделия, обогащение железом

Короткий адрес: https://sciup.org/140204770

IDR: 140204770 | УДК: 664.6:612.392.4

Текст научной статьи Хлебобулочные изделия, обогащенные железом

Рацион большинства людей, особенно городских жителей, состоит преимущественно из продуктов, прошедших переработку в промышленных условиях, вследствие чего содержание в них минеральных веществ, витаминов и других важных для жизни составляющих занижено, в сравнении с исходным сырьем. Вместе с тем, значительным остается потребление легкоусвояемых углеводов и жиров, которые являются спутниками многих «рафинированных» продуктов питания. На фоне дефицита полноценного белка особенно проявляется дисбаланс макро- и микронутриентов в питании, что влечет за собой разнообразные заболевания, например, ожирение, сахарный диабет, микроэлементозы и др. [1].

Одним из самых распространенных проявлений дефицита микроэлементов является железодефицитная анемия (ЗДА). Дефицит железа в той или иной степени присутствует у пятой части населения планеты, причем как в странах с низким уровнем доходов, так и регионах с достаточно высоким уровнем жизни. Очевидно, решающим фактором возникновения ЗДА выступает не только количество потребляемой пищи, но также ее разнообразие и химический состав [1, 2, 3].

Источником железа в питании могут быть как растительные, так и животные продукты. Последние являются наиболее надежными носителями железа, поскольку содержат данный микроэлемент в гемовой легкоусвояемой форме. Железо растительных продуктов чаще всего связано с фитиновой кислотой в комплексы, не разрушающиеся в процессе пищеварения. Однако частичное высвобождение железа происходит во время брожения дрожжевого теста, вследствие влияния дрожжевого фермента фитазы. Из этого следует, что усвояемость железа выше при традиционном способе производства хлебобулочных изделий с использованием опар. Физиологическая доступность растительного железа также несколько повышается в присутствии восстановителей, чаще всего аскорбиновой кислоты, которые превращают трехвалентное железо в двухвалентное [4, 5].

В среднем железо растительных продуктов всасывается на 1…5%, а животного происхождения - до 30%. Таким образом, основной причиной латентного дефицита железа является малое потребления физиологически наиболее доступного железа, вследствие снижения физической активности и соответственно потребности в энергии.

Многочисленные научные работы и публикации последних лет посвящены проблеме восполнения недостающих факторов питания путем включения в состав традиционных для конкретного региона пищевых продуктов новых ингредиентов, которые повышают содержание одного или нескольких дефицитных компонентов. Широкое внедрение в производство таких функциональных продуктов является действенным способом профилактики заболеваний, связанных с несбалансированным питанием. В долгосрочной перспективе это позволит существенно снизить затраты на лечение для конкретного человека, а также издержки государства на здраво- охранение. Потребление функциональных продуктов вместо капсулированных диетических добавок не прививает человеку хронического чувства нездоровья, сопровождающего медикаментозное лечение.

Хлеб считается одним из наиболее удобных продуктов для обогащения, поскольку занимает ощутимую часть рациона населения. Среднесуточное потребление различных хлебобулочных изделий составляет 100…300 г. Регулярно потребляют хлеб в детских садах, школьных столовых, лечебно-профилактических учреждениях; различные виды хлеба собственного производства предлагаются посетителям заведений ресторанного хозяйства и торговли. Если обогатить легкоусвояемым железом хотя бы часть реализуемых хлебобулочных изделий, возможно снизить уровень заболеваемости железодефицитной анемией, а также избежать других неблагоприятных последствий нехватки железа.

Цель данной статьи - представить результаты научных исследований, в которых хлебобулочные изделия обогащались различными по химической природе носителями железа; показать влияние железосодержащих добавок на структурно-механические и биохимические изменения, происходящие в полуфабрикатах хлебопекарного производства и влияющие на качество хлеба; описать изменения форм железа во время технологического процесса и его физиологическое влияние на показатели крови больных, потреблявших обогащенные железом хлебобулочные изделия.

Объекты и методы исследований

Препараты железа для обогащения продуктов питания можно классифицировать на водорастворимые (сульфат железа семиводный, лактат железа и др.), медленно растворимые (безводный сульфат железа, сахарат железа), плохо растворимые (цитрат железа, фумарат железа) и нерастворимые (пирофосфат, редуцированное элементарное железо) [2].

В научной литературе присутствуют несколько противоречивые данные об усвояемости тех или иных железосодержащих соединений. Более того, мнения могут быть совершенно противоположными. Эффективность всасывания железа традиционно привязывается к растворимости препаратов и степени окисления железа. Исходя из этого, многие медикаментозные средства и диетические добавки антианемического назначения содержат сульфат железа семиводный, который хорошо растворяется и сравнительно недорогой. Усвояемость сульфата часто принимают за эталон и сравнивают с ним другие носители железа. Сульфат железа семиводный содержит 20 % элементарного железа и рекомендован для обогащения практически всех продуктов питания, кроме зерновых [1,2, 3].

В последнее время появляется все больше данных о негативном влиянии медикаментозных доз сульфата железа на организм, вплоть до токсического действия даже незначительного количества препарата. При этом сульфат железа относят к устаревшим фармакологическим формам железа - так называемым антианемическим средствам первого поколения. Ко второму и третьему поколению соответственно причислены органические соли железа и гемовое железо, создающие после приема побочные эффекты менее ощутимые или вообще без них [4, 5, 6].

Для обогащения хлебобулочных изделий отобраны следующие носители железа: лактат железа, диетическая добавка гемового железа "Гемовитал", а для сравнения с указанными препаратами использован сульфат железа семиводный.

Лактат железа получают при взаимодействии карбоната железа с молочной кислотой в атмосфере углекислого газа. Это соль молочной кислоты, порошок с зеленым оттенком, имеющий характерный запах. Лактат железа зарегистрирован в качестве пищевой добавки с индексом Е585, применяемой для стабилизации окраски. Во многих странах используется только с целью лечения или профилактики железодефицитной анемии. Содержание элементарного железа в данном препарате составляет 20%. Лактат железа рекомендован для обогащения преимущественно напитков и детского питания. Данные об его использовании для фортификации зерновых продуктов отсутствуют [2].

Диетическая добавка "Гемовитал" разработана в Харьковском государственном университете питания и торговли (Украина). По органолептическим свойствам это коричневый мелкодисперсный порошок со специфическим запахом и вкусом. Его получат с помощью специальной технологии переработки крови убойных животных. В одном килограмме "Гемовитала" содержится 1,3 г элементарного железа, включенного в состав гемового комплекса. Также препарат содержит около 70% полноценного белка [7, 8, 9].

При расчете дозировок железосодер- жащих добавок учитывалась суточная потребность в железе, составляющая в среднем 16 мг. Для удовлетворения данной потребности на 50% в 300 г хлебобулочных изделий промышленного производства или в 80-120 г (одна порция) сдобных булочных изделий предприятий общественного питания необходимо добавить 40 мг лактата или сульфата железа, или 6 г диетической добавки "Гемо-витал". В пересчете на 100 кг муки это соответственно составит 0,017…0,022% солей железа и 3,0.. .3,6% "Гемовитала".

Наиболее равномерное распределение солей железа в объеме готовых изделий достигается при внесении добавок в виде растворов с концентрацией 5-10 %. Возможно включение лактата и сульфата железа в состав сахарного или солевого растворов. Препарат "Гемовитал" целесообразно предварительно смешать с мукой. Все добавки вносились на стадии замеса теста.

Исследовано влияние носителей железа на процесс брожения и структурно-механические свойства пшеничного теста, зависящие от изменений в белково-протеиназном комплексе теста на стадии созревания. Данные получены с помощью общепринятых методик по контролю качества полуфабрикатов хлебопекарного производства.

Соотношение валентных форм железа в тесте и готовом хлебе определяли по методике, приведенной в ГОСТ 26928-86 "Продукты пищевые. Метод определения железа", которую видоизменили согласно цели исследований. Например, исключена стадия сжигания образцов в муфельной печи, во время которого возможно нарушение исходного соотношения форм железа. Водорастворимую фракцию железа из теста и хлеба извлекали с помощью 1н раствора серной кислоты. В дальнейшем исследование проводилось согласно рекомендаций стандарта.

Физиологическую эффективность хлебобулочных изделий антианемического назначения определяли с помощью клинических наблюдений за состоянием крови детей, которые в течении определенного времени потребляли обогащенные железом сдобные булочки. Основные показатели крови исследовались на автоматическом гематологическом анализаторе.

Результаты и их обсуждение

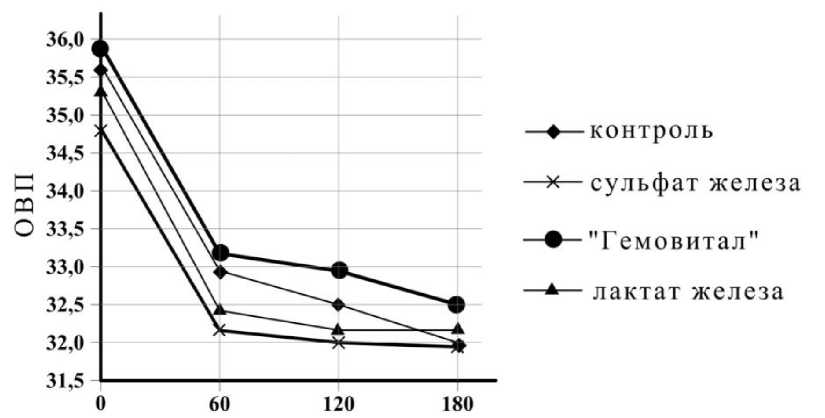

Качество пшеничного хлеба - окончательный результат ферментативных и микробиологических процессов, протекающих во время брожения полуфабрикатов. Показателем, характеризирующим направление и скорость этих процессов, является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Данный параметр уменьшается при брожении дрожжевого теста и возрастает в бездрожжевом. Жизнедеятельность дрожжей приводит к накоплению веществ с восстановительными свойствами, снижающих ОВП. К этим веществам относятся редуцирующие сахара, ацетальдегид, этиловый спирт. Таким образом, по характеру кривых ОВП возможно сделать вывод об интенсивности брожения образцов теста с носителями железа. Результаты данного исследования приведены на рис. 1.

В течение первого часа брожения теста с лактатом и сульфатом железа ОВП понижается быстрее, а с "Гемовиталом" медленнее, чем в контрольном образце.

Конечные значения ОВП во всех образцах практически не отличаются.

Резкий спад кривых на начальном этапе созревания теста с солями железа связан с гидролизом данных соединений, сопровождающимся снижением активной кислотности, которая влияет на ОВП.

Видимое замедление динамики ОВП в образце с "Гемовиталом" также происходит вследствие химических свойств составляющих данного препарата. Добавка содержит значительное количество белка со щелочной реакцией, который нейтрализует часть кислот, образующихся при брожении.

Следует отметить, что при исследовании динамики титрованной и активной кислотности этих же образцов, полученные данные коррелируют с динамикой ОВП.

время, мин

Рисунок 1 - Динамика ОВП в пшеничном тесте с носителями железа

Обобщая полученные данные, можно утверждать, что лактат и сульфат железа существенно не влияют на протекание технологического процесса производства хлеба на стадии созревания полуфабрикатов. Действие "Гемовитала" более заметно, однако поддается регулированию с помощью повышения температуры брожения теста.

В формировании структурно-механических свойств теста основная роль принад- лежит свойствам белково-протеиназного комплекса.

Влияние исследуемых добавок на активность протеолитических ферментов исследовали по динамике накопления водорастворимого азота при созревании теста. Количество азота до и после ферментации теста определяли методом Къельдаля. Результаты данного исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Характеристика белковых веществ теста с носителями железа

|

Показатели |

Динамика изменения количества водорастворимого азота в образцах теста |

||||

|

без добавок |

с добавлением, % к массе муки |

||||

|

лактат железа, 0,020 |

сульфат железа, 0,020 |

«Гемовитал» 3,5 |

|||

|

Количество водорастворимого азота, % к массе сухих веществ |

в начале ферментации |

0,333±0,005 |

0,333±0,005 |

0,334±0,005 |

0,351±0,005 |

|

через 180 мин ферментации |

0,365±0,005 |

0,347±0,005 |

0,350±0,005 |

0,396±0,005 |

|

|

образовалось азота |

0,032±0,003 |

0,014±0,003 |

0,016±0,003 |

0,045±0,003 |

|

|

20 мин ферментации |

72±0,3 |

71,0±0,3 |

69,0±0,3 |

68,0±0,3 |

|

|

180 мин ферментации |

97,0±0,3 |

96,0±0,3 |

90,0±0,3 |

93,0±0,3 |

|

В образцах теста с сульфатом и лактатом железа активность протеолиза несколько снижается, в сравнении с контрольным образцом. При этом прочность клейковины после ферментации больше, чем в тесте без добавок. Большее укрепление наблюдается в образце с сульфатом железа.

При замешивании теста двухвалентное железо частично окисляется кислородом воздуха и само приобретает свойства слабого окислителя. В тесте с солями железа образуется меньшее количество водорастворимого азота, поскольку в присутствии окислителей активность протеолитических ферментов снижается, в результате чего полученная клейковина более упругая.

Клейковина из теста с сульфатом железа имеет наименьшие значения ИДК. Это объясняется тем, что помимо ингибирования протеолиза, трехвалентное железо окисляет сульфгидрильные группы -SH пшеничных белков, превращая их в дисульфидные -S-S-, что приводит к укреплению клейковины.

Железо в форме лактата более стабильно и не принимает активного участия в окислительно-восстановительных реакциях, поэтому в тесте с лактатом железа укрепление клейковины происходит только из-за замедления протеолиза.

Степень снижения активности протеолитических ферментов под влиянием сульфата и лактата железа практически не влияет на качество готовых изделий.

Увеличение количества водорастворимого азота в тесте с диетической добавкой "Гемовитал" связано не с возрастанием активности протеолиза, а с ферментативным гидролизом белков добавки. Укрепление клейковины при этом объясняется гидрофильными свойствами белка "Гемовитала", связывающего часть води при отмывании клейковины.

Снижение активности протеолитических ферментов в образцах теста с носителями железа не требует значительных изменений параметров технологического процесса созревания полуфабрикатов. Для получения необходимых реологических параметров теста с "Гемовиталом" следует повысить температуру брожения на 1-2 °С.

В табл. 2 приведены основные показатели качества готового хлеба с носителями железа.

Таблица 2 – Показатели качества хлеба с носителями железа

|

Показатели |

Без добавок (контроль) |

С внесением, % от массы муки |

||

|

„Гемовитал” 3,5 |

сульфат железа 0,020 |

лактат железа 0,020 |

||

|

Удельный объем, см3/100 г |

300 |

291 |

295 |

298 |

|

Пористость, % |

76 |

74 |

75 |

76 |

|

Н/D |

0,40 |

0,50 |

0,45 |

0,40 |

Хлеб, обогащенный железом, не тическим показателям изделиям без добавок.

уступает по физико-химическим и органолеп- Все образцы подового хлеба с железом имеют повышенное, в сравнении с контролем, значение отношения высоты к диаметру (Н/D), что связано с укреплением клейковины. Такое изменение свойств приводит к уменьшению газоудерживающей способности теста, поэтому удельный объем хлеба несколько снижен, что, однако не влияет на его общую органолептическую оценку.

Согласно литературным данным, всасывание железа в желудочно-кишечном тракте в значительной степени зависит от валентности. Двухвалентное железо при отсутствии благоприятных факторов (например, наличие аскорбиновой кислоты) всасывается лучше, чем трехвалентное. Таким образом, для анализа хлебобулочных изделий (как и других продуктов) с точки зрения их участия в обеспечении рациона необходимым количеством железа, необходимым является определение в них количественного соотношения двух- и трехвалентного железа.

Железо, дополнительно вносимое с диетическими добавками, может изменять степень окисления в технологическом процессе. Поэтому соотношение Fe+2/Fe+3 указывает на целесообразность использования того или иного препарата в качестве носителя железа.

Результаты исследования представлены в табл. 3.

Установлено, что в тесте с добавлением лактата железа общее количество водорастворимого железа увеличивается на 150%, а двухвалентного – на 84%. При этом в конце брожения около 50% внесенного двухвалентного железа переходит в трехвалентное. Несмотря на это, в тесте все же остается больше двухвалентного железа (56%).

После выпекания количество водорастворимого железа несколько увеличивается, а по сравнению с тестом количество двухвалентного железа возрастает на 34%.

Увеличение общего количества водорастворимого, в том числе двухвалентного железа, возможно, связано с гидролизом фи-татних железосодержащих комплексов фитазой дрожжей, а также влиянием тепловой обработки.

Таблица 3 – Соотношение валентных форм железа в тесте и готовом хлебе

|

Показатели |

Образцы |

|||||

|

без добавок |

с внесением |

|||||

|

лактата железа (ІІ) |

сульфата железа (ІІ) |

|||||

|

тесто |

готовое изделие |

тесто |

готовое изделие |

тесто |

готовое изделие |

|

|

Общее количество водорастворимого железа, мг/100 г |

2,5±0,1 |

2,7±0,1 |

6,3±0,1 |

6,9±0,1 |

5,8±0,1 |

5,7±0,1 |

|

Fe+2, мг/100 г |

1,9±0,1 |

2,4±0,1 |

3,5±0,1 |

4,7±0,1 |

3,0±0,1 |

3,8±0,1 |

|

Fe+3, мг/100 г |

0,6±0,1 |

0,3±0,1 |

2,8±0,1 |

2,2±0,1 |

2,8±0,1 |

1,9±0,1 |

|

Fe+2/Fe+3, % |

76/24 |

88/12 |

56/44 |

68/32 |

52/48 |

66/34 |

Соотношение Fe+2/Fe+3 в готовом изделии с лактатом железа улучшается по сравнению с тестом, несмотря на то, что из всего количества внесенного двухвалентного железа 45% переходит в трехвалентное. Таким образом, в 100 г хлебобулочного изделия с лактатом железа содержится 4,7 мг физиологически эффективного двухвалентного железа, что на 95% больше, чем в контрольном образце.

В тесте с сульфатом железа общее количество его водорастворимой фракции оказалось меньшей в сравнении с образцом с лактатом железа, несмотря на то, что оба препарата вносились из расчета получения одинакового количества элементарного железа. Возможно, это объясняется связыванием химически активного сульфатного железа в нерастворимые комплексы с органическими соединениями, содержащимися в тесте.

Соотношение Fe+2/Fe+3 в тесте с сульфатом железа составило 52/48%, что говорит о нестабильности железа в форме сульфата. В готовом изделии соотношение Fe+2/Fe+3 меняется в сторону увеличения доли Fe+2. Благодаря этому содержание двухвалентного железа в изделии с сульфатом железа все же увеличивается на 58% по сравнению с хлебом без добавок.

Физиологическая эффективность хлеба, обогащенного железом, исследовалась в клинических условиях в отделении детской гематологии клиники Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук Украины. Клинические наблюдения проводились с участием трех групп детей с диагнозом железодефицитная анемия, которым в течение 30 дней давали по одному рогалику с фруктовой начинкой весом 120 г. Рогалики изготавливались с добавлением исследуемых препаратов железа в количестве, обеспечивающем суточную потребность в железе на 30%.

В начале и конце наблюдений проводился анализ крови детей и определялись следующие показатели: концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, средний объем одного эритроцита (МСV) и содержание гемоглобина в эритроците (МСН). Результати представлены в табл. 4.

Таблица 4 - Показателя эритроцитарного звена кроветворения у детей

|

Показатели крови |

Группы детей и носители железа в рогаликах |

||||||

|

Группа № 1, лактат железа |

Группа № 2, "Гемовитал" (гемовое железо) |

Группа № 3, сульфат железа |

|||||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

||

|

Гемоглобин, |

мальчики |

123±2,9 |

131±2,5 |

126±5,0 |

138±4,2 |

119±5,2 |

115±4,5 |

|

г·л-1 |

девочки |

121±1,8 |

133±4,5 |

132±2,6 |

138±3,0 |

120±4,0 |

120±4,0 |

|

Эритроциты, |

мальчики |

4,6±0,2 |

5,1±0,2 |

4,5±0,3 |

5,3±0,3 |

4,4±0,6 |

4,5±0,5 |

|

Т·л-1 |

девочки |

4,8±0,3 |

5,0±0,3 |

4,4±0,15 |

5,0±0,3 |

4,6±0,1 |

4,2±0,1 |

|

МСV, |

мальчики |

80,6±2,2 |

82,1±1,4 |

83,8±0,5 |

84,5±1,1 |

82,4±3,2 |

83,4±2,1 |

|

фл |

девочки |

79,4±1,3 |

82,0±0,9 |

82,4±0,25 |

85,4±2,1 |

80,2±0,1 |

81,0±0,9 |

|

МСН, |

мальчики |

25,8±0,85 |

26,1±1,0 |

27,9±0,7 |

28,0±1,1 |

28,8±0,9 |

29,3±0,8 |

|

пг |

девочки |

25,7±1,2 |

27,7±0,5 |

28,2±0,2 |

28,7±0,6 |

26,2±0,2 |

26,0±0,4 |

После проведения статистической обработки полученных данных установлено, что лактат железа в составе рогаликов положительно влияет на состояние эритроцитарного звена системы крови детей. Однако у девочек наблюдалось увеличение концентрации гемоглобина и количества эритроцитов при неизменных значениях MCV и MCH, что указывает на истощение депо железа в их организме, поэтому срок потребления изделий с лактатом железа целесообразно продлить.

Аналогичный эффект наблюдался после употребления изделий с диетической добавкой гемового железа «Гемовитал».

Достоверно установлено, что сульфат железа в составе хлебобулочных изделий в использованном количестве не влияет на концентрацию гемоглобина и эритроцитов, а также морфометрические параметры эритроцитов крови детей. Следовательно, внесение его в хлебобулочные изделия в качестве антианемического компонента является нецелесообразным.

Анализ результатов клинических исследований позволяет сделать вывод, что вопреки литературным данным, гемовая форма железа, несмотря на положительное влияние на состояние крови, не является самой эффек- тивной, поскольку влияние «Гемовитала» было соизмеримо с действием лактата железа.

Таким образом, эффективными носителями железа для создания хлебобулочных изделий антианемического назначения можно считать лактат железа и диетическую добавку «Гемовитал».

Выводы

Обогащение железом хлебобулочных изделий является действенным способом профилактики железодефицитной анемии среди категорий населения, склонных к данному заболеванию.

Исследуемые носители железа (лактат железа, диетическая добавка "Гемовитал" и сульфат железа) несущественно влияют на технологический процесс производства хлебобулочных изделий. "Гемовитал" целесообразно использовать в составе начинки сдобных булочных изделий во избежание потемнения мякиша пшеничного хлеба.

Клинические наблюдения доказали эффективность лактата железа и "Гемови-тала" в качестве носителей железа для обогащения хлеба. Сульфат железа для этих целей использовать нецелесообразно.