Холонический подход к управлению интеллектуальным развитием обучаемых

Автор: Самойлов Е.А.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Методы и технологии принятия решений

Статья в выпуске: 3 (25) т.7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведён анализ противоречий в современной системе образования в России: между новыми требованиями личности, семьи, государства, системы профессионального образования к качеству индивидуального интеллектуального развития и уровнем исследования проблемы управления интеллектуальным развитием обучаемых; между необходимостью индивидуального подхода к развитию интеллектуального своеобразия каждого обучаемого и отсутствием комплекса дидактических средств, проектировочных и организационных умений у преподавателей и др. В статье описывается холонический подход к разрешению этих противоречий, согласно которому в организационной системе не предусматривается разделение на управляющую и управляемую подсистемы. Делегирование руководством части управленческих функций рядовым сотрудникам обеспечивает необходимое в управлении разнообразие и обеспечивает образовательной организации как макрохолону и её отдельным представителям устойчивость развития и выживание в изменчивом мире.

Короткий адрес: https://sciup.org/170178758

IDR: 170178758 | УДК: 37.032.5 | DOI: 10.18287/2223-9537-2017-7-3-296-309

Текст научной статьи Холонический подход к управлению интеллектуальным развитием обучаемых

На рубеже второго и третьего тысячелетий активизировался поиск новых педагогических идей, подходов, способствующих решению проблемы управления интеллектуальным развитием обучаемых (УИРО). Активность психологов, педагогов, специалистов в области частных дидактик обусловлена рядом причин.

Специфика информационного общества (динамичность, изменчивость, обилие потоков информации) вызывает потребность личности в действенном ядре базовых знаний и способов действий, а также в интеллектуальных качествах, позволяющих самостоятельно перерабатывать информацию, решать проблемы, конструктивно взаимодействовать с партнерами. Необходимым условием становления эффективной экономики, процветающего государства признаётся поиск и развитие уникальности каждого субъекта образовательного процесса, нацеленность на максимально эффективную деятельность с учётом общечеловеческих ценностей.

Эти особенности предопределили управленческую революцию в мире: на смену бюрократическим иерархическим организациям [1] приходят холонические организации [2-5]. Последние состоят из динамически взаимодействующих целостностей – холонов (от лат. ho-lon – весь, целый), которые определяются как автономные элементы системы, способные к самообучению и адаптации без поддержки извне. В качестве элементарного холона рассматривается актор – человек, способный к приобретению знаний, принимающий решения о том, какие действия предпринять в сложившейся проблемной ситуации, и участвующий в осуществлении этих действий [6]. Понятие «актор» противопоставляется понятию «функционер», деятельность которого состоит только в том, чтобы выполнять возложенные на него функции. Управление деятельностью холонических организаций в отличие от жёсткого, классически бюрократического управления подразумевает:

-

1) децентрализованное принятие решений акторами;

-

2) самоуправление, связанное с предоставлением сотрудникам организации возможности определять свои собственные задачи и планы, регулировать свою индивидуальную рабочую нагрузку;

-

3) повышение ответственности работников за свои действия;

-

4) осуществление эффективной коммуникации акторов, вступающих во взаимодействие;

-

5) использование компьютерной системы, которая становится неотъемлемой, «встроенной» частью организации [6, 7].

Экономические и социальные изменения предопределили модернизацию российской образовательной системы и, в частности, создание новых Федеральных государственных стандартов (ФГОС) [8]. В основу ФГОС положены идеи компетентностно ориентированного образования, которое призвано обеспечить выпускнику успешную адаптацию в системах информационного общества. Новые требования ФГОС к подготовке выпускников школы и ВУЗа детерминируют поиск адекватной системы УИРО.

Современные условия образовательной деятельности : объективный контроль обученности в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА), в форме портфолио; креативные формы учебной деятельности (научные конференции, конкурсы, олимпиады) – вызывают необходимость в эффективном развитии продуктивной сферы интеллекта молодежи. В частности, результаты констатирующего педагогического эксперимента, проведённого в Самарском регионе, показали, что многие обучаемые испытывают значительные трудности при выполнении физических заданий с нестандартными условиями, с неоднозначными способами решения и альтернативными ответами [9].

Индивидуализация как глобальная мировая тенденция развития образовательных систем находит практическое воплощение в построении учебного процесса с учётом личностных особенностей обучаемых. Возникает потребность в учителях и преподавателях, способных прогнозировать и обеспечивать эффективность интеллектуального развития воспитанников с разными задатками, мотивацией, способностями.

В работе рассматривается холонический подход к построению системы УИРО, который положен в основу стратегии обучения проектировочным умениям студентов, будущих учителей физики. Сначала студенты знакомятся с теоретическим базисом УИРО [10], в том числе, анализируют холоническую модель регуляции образовательной деятельности обучаемых в школе как макрохолоне. Затем, в соответствии с изложенными идеями, будущих учителей ставят в позицию учащихся, побуждая к анализу холонического подхода к УИРО «изнутри» (глазами ученика). На заключительном этапе в ходе групповой учебной деятельности студенты самостоятельно разрабатывают и публично защищают проект УИРО при усвоении школьниками конкретной темы курса физики.

1 Соответствие образовательной системыхолонической производственной системе

Рассмотрим образовательную систему преподавателя педагогического ВУЗа и учителя школы как аналог холонической производственной системы (ХПС) [3, 4]. Тогда для построения модели УИРО целесообразно проанализировать подсистему управления в ХПС.

Всякая система управления состоит из входного и выходного устройств и каналов связи. Входные внешние сигналы преобразуются в выходные сигналы посредством функции преобразования системы. В жизнеспособных системах различают:

-

■ алгедонические сигналы (греч. algos - боль, hedos - удовольствие), то есть оказывающие влияние посредством поощрения или наказания, без объяснений;

-

■ аналитические сигналы, то есть объясняющие, зачем, почему и какие действия следует выполнять [3].

Управление осуществляется с помощью подсистемы обратной связи (ОС), под которой понимается возврат части выходной информации на вход системы, что приводит к изменению входного сигнала с помощью отдельной функции преобразования в цепи ОС. Устойчивость системе придаёт отрицательная ОС, благодаря которой влияние шума подавляется независимо от его величины, хаотичности, сорта и причины возникновения.

Кибернетическая модель управления, разделяющая систему на управляющее и управляемое звенья, базируется на классической рациональности [5]. Поэтому она эффективна для технических объектов, но оказывается несостоятельной при описании сложных социальных систем (в том числе ХПС). Холоническая модель управления строится на принципах постнеклассической рациональности, «возвращающих человека в теорию». В этой модели руководитель рассматривается как часть управляемой им организации, в которой функции регулирования распределены по всей её архитектуре [2-5].

В работе [3] выделено пять уровней (звеньев) управления :

-

1) местное автономное управление;

-

2) центральное управление;

-

3) регулирование автономного местного управления;

-

4) переключатель, связывающий высшее волевое управление макросистемой и местное самоуправление;

-

5) высшее управление.

Центральным положением в [3] является утверждение о рекурсивности жизнеспособных организационных систем, согласно которому пятиуровневая иерархия управления макросистемы присутствует в каждом её автономном подразделении. Воспользуемся этими идеями для построения структурно-функциональной модели УИРО. Каждый обучаемый рассматривается как актор – человек, который может осознать сложившуюся проблемную ситуацию и осуществлять познавательно-деятельностную функцию для её регулирования [4]. Назовём коллективным развивающимся субъектом (КРС) объединение обучаемых и обучающего в единое целое (класс в школе, учебная группа в ВУЗе) для эффективного индивидуального интеллектуального развития каждого в процессе образовательной деятельности [11]. КРС является организационной системой, прообразом которой выступает коллектив ХПС [6]. Обучающий (преподаватель, учитель) уподобляется организатору, руководителю и управляющему (менеджеру) ХПС. В соответствии с теоремой о рекурсивности сложных организаций будем считать одинаковой управленческую иерархию в макрохолоне (факультет педагогического ВУЗа, школа), в холоне (КРС) и в элементарном холоне (обучаемый-актор). Отличия состоят в том, что в зависимости от масштаба холона функции каждого уровня управления либо разделяются между акторами, либо выполняются одним актором.

2 Модель пятиуровнего управленияинтеллектуальным развитием обучаемых

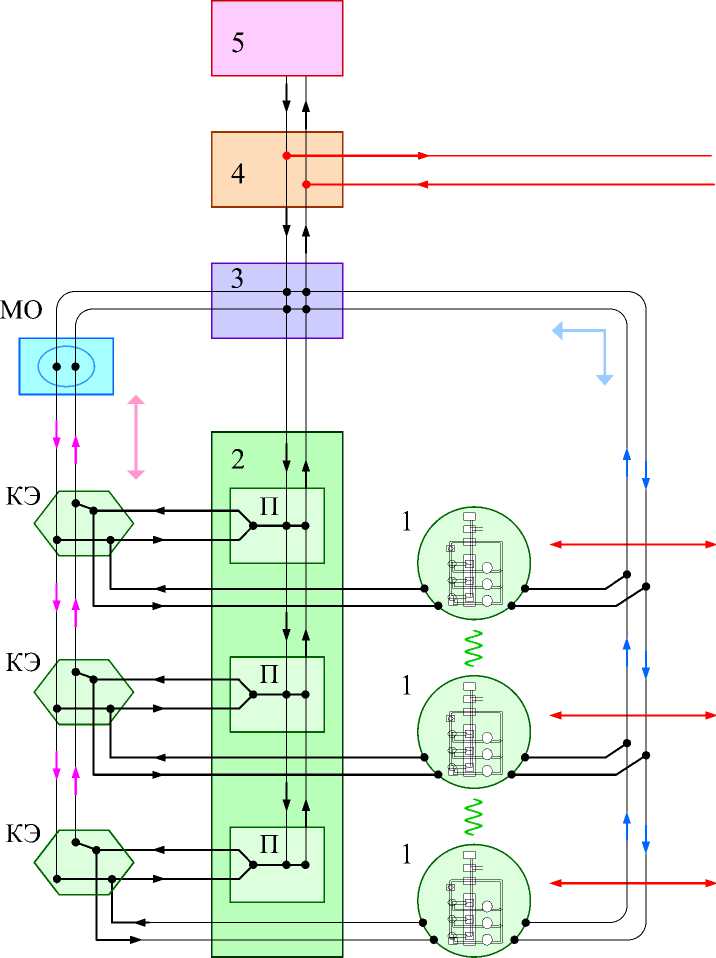

Дадим краткую характеристику пяти звеньям управления, учитывая аналогию регулирования в жизнеспособных системах разного ранга: «факультет ВУЗа», «школа». На рисунке 1 по- казана модель управления образовательным процессом в макрохолоне «Школа», построенная по аналогии с моделью управления в ХПС [3].

1 – коллективы учащихся классов школы (КРС); 2 – центральная командная ось, в состав которой входят П – педагоги-предметники школы; МО – методические объединения учителей-предметников в школе; КЭ – коммутирующий элемент; 3 – заместитель директора по учебной работе; 4 – заместитель директора по науке и его консультанты; 5 – звено высшего управления школой во главе с директором как руководителем макрохо-лона; стрелками показаны потоки управленческой информации

Рисунок 1 - Холоническая пятиуровневая модель УИРО в образовательной системе школы

Местное автономное управление на факультете (в школе) как макрохолоне осуществляется преподавателем (учителем) как руководителем КРС (холона). Функциями автономного управления являются: связь с внешним миром; местное саморегулирование с целью поддер- жания устойчивости внутреннего состояния, когда не требуется принятия волевого решения высшего управления.

Центральное управление на факультете является прерогативой преподавателей кафедры, а в школе – объединения учителей как руководителей подразделений (холонов), составляющих макрохолон. Центральное управление (центральная командная ось – см. рисунок 1) играет роль промежуточного звена между уровнями управления 1 и 3. Его функции таковы:

-

■ внутренняя взаимная увязка текущей локальной деятельности подразделений и их деятельности в рамках общего плана макросистемы;

-

■ подведение промежуточных итогов работы всех подразделений;

-

■ коммутация данных для регулирования всей макросистемы до того, как начнутся обдумывание и намеренные действия высшего управления;

-

■ фильтрация информации на пути в управленческое звено 3.

Регулирование автономного местного управления выполняется на факультете и в школе заместителями декана (директора школы), руководящими текущей образовательной деятельностью всего макрохолона с целью стабилизации внутренней обстановки в оргсистеме и рассматривается как высший уровень автономного управления и низший уровень управления всей макросистемой. Его функциями являются:

-

■ фильтрация данных;

-

■ ранжирование, координация автономных (рефлекторных) действий;

-

■ распределение ресурсов;

-

■ мониторинг выполнения плана, принятого звеном 5 (высшим управлением макросистемой).

Переключатель, связывающий высшее волевое управление макросистемой и местное самоуправление . Функцию переключателя на факультете ВУЗа и в школе осуществляет заместитель декана (директора школы), отвечающий за развитие макрохолона. Главная цель этого элемента в иерархии управления – помощь высшему руководству макросистемой в принятии решений на основе понимания сути внешнего мира и попыток предсказания будущего. В его функции входят: связь с внешним миром; соотнесение и согласование текущего состояния макросистемы и внешних событий (изменений в образовательном пространстве).

Высшее управление осуществляется на факультете ВУЗа и в школе командой управленцев, возглавляемой деканом (директором школы). Высшее управление и высшее руководство – это не одно и то же. Высшим руководителем факультета является декан, школы – её директор, но высшее управление в макрохолоне эффективнее всего осуществляется группой компетентных специалистов посредством решения сложных многоплановых проблем, стоящих перед макросистемой как единым целым. На факультете эту функцию выполняет учёный совет, в школе – совет школы. Цель высшего управления состоит в выборе направления движения, в разработке плана для обеспечения жизнеспособности макросистемы, в сосредоточенности на том, к чему макросистема стремится. Функционал высшего управления таков:

-

■ выработка политики макросистемы, норм, правил, стиля отношений;

-

■ планирование деятельности макросистемы;

-

■ предсказание (прогнозирование) будущего состояния макросистемы;

-

■ определение общего уровня предстоящих затрат и времени их освоения [3].

Пять названных уровней управления в макросистеме связаны восходящими и нисходящими потоками информации (от автономных подразделений к высшему руководству и обратно) вдоль центральной командной оси. В жизнеспособных макросистемах имеются ещё две другие возможности для передачи управленческой информации помимо центральной оси. На факультете ВУЗа первая возможность осуществляется посредством прямой коммуникации преподавателей (в школе – учителей) как дополнительная возможность регуляции и интеграции деятельности вверенных им холонов – КРС. Этот канал связи служит целям возбуждения, стимулирования периферийной деятельности и выполняет следующие функции:

-

■ стабилизация деятельности отдельных автономных подразделений в обход центральной командной оси, чтобы не перегружать её информацией;

-

■ оперативность и ускорение стабилизации внутреннего состояния отдельных автономий благодаря возможности усиления информационного сигнала (с помощью указания, намека).

Этот же канал для передачи управленческой информации, минуя центральную командную ось, используется для принятия сдерживающих решений, противоположных стимулирующим действиям. Функции этого канала связи таковы:

-

■ оперативное обсуждение образовательной обстановки в отдельных КРС без использования центральной командной оси;

-

■ передача сигналов о чрезмерном напряжении в отдельных автономных подразделениях (КРС) сразу звену 3, которое автоматически даёт подразделениям команду приглушить их активность, одновременно сообщая об этом через звено 4 высшему управлению (в звено 5), где верстались планы (и звено 5 меняет планы).

Наличие двух периферийных каналов управления с противоположными тенденциями – сдерживающего и стимулирующего характера – обеспечивает внутреннюю гармонию макросистемы.

3 Особенности холонического пятиуровневого управления интеллектуальным развитием обучаемых 3.1 Управленческие функции звеньев 1 и 2 в макрохолоне «Школа»

Эффективность интеллектуального развития каждого обучаемого существенно зависит от особенностей управления образовательным процессом в школе (макрохолоне). С точки зрения школы, КРС является холоном, автономным подразделением (звенья 1 на рисунке 1), в котором ученики – акторы (элементарные холоны) в терминологии холонического подхода к управлению [4] или субъекты образовательной деятельности в терминологии развивающего обучения [12]. С позиции школы учитель как руководитель КРС (педагог-предметник, обозначенный прямоугольником П на рисунке 1) должен действовать по заведённому в школе порядку и выполнять установленные этим порядком функции.

Учитель-предметник осуществляет руководство в КРС и, будучи его командным центром, аккумулирует и фильтрует информацию о происходящем в своём подразделении, выполняя операции коммутирующего элемента (КЭ на рисунке 1). Одновременно учитель-предметник входит в состав центральной командной оси – звена 2. В зависимости от вида и интенсивности информационных сигналов, полученных от обучаемых, учитель:

-

■ принимает оперативные управленческие решения в КРС, например, в виде алгедониче-ского одобрения при нормальной работе вверенной ему оргсистемы или алгедонического порицания в случае её отклонения от нормальной образовательной деятельности;

-

■ направляет наиболее значимую информацию в звенья 3, 4 или 5 по центральной командной оси, не перегружая без острой необходимости этот канал связи (передаются, например, результаты административных контрольных работ; образовательные показатели КРС за учебную четверть, полугодие, год и др.);

-

■ выполняет регуляционные действия для стабилизации обстановки в своём подразделении в обход центральной оси посредством симпатических (стимулирующих) информационных каналов связи, показанных вертикальными стрелками на рисунке 1, например,

«выравнивание» параллельных классов или подгрупп класса, с которыми работает учитель физики, в целях синхронности освоения образовательной программы посредством предъявления «ушедшим вперёд» заданий на расширение или углубление знаний в рамках изучаемой темы; побуждение учителя математики, преподающего в этом же классе, к дополнительной проработке со школьниками тех элементов математического знания, которые необходимы для успешного усвоения данной темы курса физики. Прямые («горизонтальные») управленческие контакты между учителями (обмен информацией, взаимовлияние) повышают эффективность решения текущих образовательных задач.

Механизм автономного регулирования в КРС принимает как наперёд заданное существование нормально работающего подразделения в соответствии с алгоритмом достижения образовательных целей и наличие совокупности управленческих инструкций. Этот механизм при всех обстоятельствах поддерживает образовательную деятельность КРС сбалансированной, физически здоровой, духовно- и интеллектосообразной. Образовательная деятельность не предусматривает вмешательства управленца более высокого уровня - заместителя директора школы (завуча) по вопросам текущей деятельности (звено 3 на рисунке 1). Завуч принимает волевые управленческие решения, касающиеся конкретного КРС, в форс-мажорных ситуациях, когда информационные импульсы из КРС достигают определённой частоты и интенсивности и преодолевают порог срабатывания фильтров центральной командной оси, локализованных в коммутирующих элементах (КЭ на рисунке 1).

С позиции обучаемых (представителей КРС) учитель-предметник единолично выполняет в подразделении регулирующие функции, которые на уровне управления школой распределены между системами 3, 4, 5. В его обязанности входит программное, целевое и нормативное планирование в КРС; постоянное уточнение образовательного плана по центральной командной оси; оперативное отображение и осмысление текущего положения дел; поиск способов регуляции КРС, обеспечивающих возможности гибкой модернизации образовательного плана в соответствии с возникающими трудностями. Выполнение этой совокупности действий позволяет учителю-предметнику предвидеть будущее и эффективно поддерживать устойчивость внутреннего состояния КРС в случаях, когда не требуется привлечение административных возможностей руководителей школы.

Эффективность управленческой деятельности учителя-предметника как командного центра в КРС во многом определяется качеством его обратной связи: организацией информационных потоков между представителями КРС и учителем, настройкой алгедонической цепи (системы контроля и оценки, комплекса поощрений и порицаний учащихся) и т.д.

Если функция преобразования учителя неверно учитывает образовательные условия в КРС, то такая оценка может быть сделана только метасистемой - более высоким элементом в иерархии школьного управления (в первую очередь, звеном 3, то есть завучем, курирующим вопросы текущей образовательной деятельности в школе).

Так любое существенное отклонение от школьного плана, вызванного, например, изменением ФГОС или предписываемого количества часов на изучение учебной дисциплины, может быть урегулировано только централизованно как модификация плана школы.

Учитель-предметник, как руководитель автономного подразделения школы, вместе с другими своими коллегами входит в состав центральной командной оси (звено 2 на рисунке 1), функционирование которой происходит под эгидой методического объединения учителей (МО) - координатора образовательной деятельности в школе. Учитель-предметник, как руководитель КРС, делегирует часть своих управленческих полномочий периферийным по отношению к центральной командной оси начальникам, функции которых выполняют отдельные учащиеся-акторы в процессе решения локальных образовательных задач (проверка ученических тетрадей с домашними заданиями, взаимоконтроль, решение задач в микро- группах переменного состава и пр.). Отчётная информация передаётся учителю-предметнику.

Вызывает интерес опыт организации систематического самостоятельного (автономного) учения в экипажах из четырёх человек, выполняющих игровые функции командира, штурмана, первого пилота и второго пилота [13, с.24]. Взаимный опрос и взаимооценка обучаемых, гуманный учёт особенностей их интеллектуального развития, продуманная организация обратной связи, – всё это стимулирует развитие лидерства, сотрудничества [14], способствует накоплению когнитивного и метакогнитивного опыта [15].

-

3.2 Управленческие функции руководства школой

Деятельность звена 2 управляется звеном 3, функции которого чаще всего выполняет заместитель директора (завуч) по учебной работе, регулирующий текущую образовательную деятельность автономных подразделений (КРС). Звено 3 несёт ответственность за стабилизацию внутренней обстановки, то есть гомеостаз школы (греч. homoios – подобный; stasis – состояние, неподвижность), а именно:

-

■ устойчивость основных образовательных функций школы как целостного организма;

-

■ относительное динамическое постоянство состава (количества учеников и педагогических кадров);

-

■ относительное динамическое постоянство свойств внутренней среды (возрастной баланс и высокая квалификация учительского корпуса; миссия, политика и традиции школы; благожелательная атмосфера в коллективе; адекватное понимание смысла терминов, регулирующих деловые отношения в школе как макрохолоне [14]).

В своей деятельности звено 3 использует модели стандартного функционирования КРС, воплощённые в механизмах управления. Эти модели рассматриваются как образцы, в сопоставлении с которыми измеряется отклонение от стандартного поведения (критериями могут служить, например, средняя для этого образовательного учреждения успеваемость или качество знаний).

В обязанности звена 3 входит: фильтрация информационных данных и направление сигналов высшему управлению (звену 5) в случае острой необходимости; мониторинг выполнения автономными подразделениями программы развития и образовательного плана школы, утверждённых звеном 5; ранжирование и координация образовательных действий всех КРС. Для решения этих задач используются три вида информационных потоков.

Поток отчётной информации из звена 2. Это сведения о результатах контрольных работ в КРС, проводимых администрацией школы, о прохождении образовательной программы, об интеллектуальных достижениях представителей КРС, о нарушениях в автономных подразделениях. Выделяется наиболее значимая образовательная информация и передаётся звену 5. Записи о таких передачах регистрируются.

Поток директив, направляемых вниз по центральной командной оси . На правах элемента управления школой звено 3 передаёт КРС плановые и специальные указания (например, о сроках проведения в КРС контрольных срезов, об изменениях в расписании, о коррекции образовательных планов и пр.). Устойчивость функционирования КРС во многом зависит от постоянства потока указаний и регулирующей информации внутри школы.

Поток сдерживающих директив и рекомендаций (показан на рисунке 1 вертикальными стрелками справа от центрального канала связи), который альтернативен потоку стимулирующих сигналов (показан вертикальными стрелками слева от центрального командного канала связи). Управление потоками сдерживающей информации является важным направлением деятельности звена 3, обеспечивающего внутришкольный гомеостаз.

Звено 3 руководит внутренней обстановкой в школе тремя способами:

-

■ как метасистемный контролёр, прямые управляющие действия которого целенаправлены вниз звену 1 (учителя – руководители КРС) и звену 2 (МО учителей);

-

■ как главный фильтр официальных школьных новостей, направляемых вверх звену 5;

-

■ как управленец, сигналы которого в виде поощрений и порицаний являются для звеньев 1 и 2 элементом обратной связи.

Качество работы звена 3 контролируется и оценивается метазвеньями 4 и 5, имеющими более высокий ранг в иерархии школьного управления, хотя все эти три звена относятся к руководству школой. Необходимость в звене 4 возникает в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Сегодня российские школы вынуждены конкурировать на рынке образовательных услуг. Для выживания в стихии рынка каждая школа вынуждена адаптироваться в изменчивом, динамичном и непредсказуемом внешнем мире, знать и учитывать современные тенденции развития образовательных систем, предвидеть будущее. Звено 4 является аналитическим центром, который помогает звену 5 в поиске ориентиров и курса развития школы, в определении её миссии и выработке политики на ближнюю и дальнюю перспективы. Школьные управленческие звенья 3 и 4 взаимно дополняют друг друга.

Функции звена 4 чаще всего выполняет управленец, именуемый заместителем директора школы по науке, хотя, по сути, он является заместителем директора по развитию. В обязанности звена 4 входит решение следующих задач.

Получение, анализ и оценка данных о внешней среде. Это информация о тех изменениях в окружающем образовательном пространстве, которые могут повлиять на устойчивость и жизнеспособность школы в той или иной перспективе. Учитываются изменения на глобальном (международном), государственном, региональном и локальном уровнях.

Оценка степени соответствия образовательной деятельности школы реалиям внешнего мира. Разработка и представление звену 5 возможных вариантов ответных действий школы на изменения в окружающей среде для организации эффективного планирования школьной работы.

Фильтрация и передача звену 5 информации по проблемам развития школы , требуемой высшему управлению для регулирования образовательной деятельности КРС, руководство которыми осуществляется на нижних уровнях школьной управленческой иерархии.

Передача управленческим звеньям 3, 2, 1 сигналов в виде сообщений, распоряжений, указаний, приказов.

Руководство алгедонической системой (средствами морального или материального стимулирования сотрудников).

Важнейшим инструментом деятельности звена 4 является динамичная модель функционирования и развития школы, учитывающая влияние внешней среды. Ключевым элементом управления является гибкое планирование образовательной деятельности. Общешкольный план систематически пересматривается для того, чтобы поддерживать баланс между внешним образовательным пространством и представлением школы о нём. Регулирование образовательной деятельности школы на уровне звена 4 должно обеспечить рост компетентности акторов (учащихся и педагогов). Направление работы звена 4 подразумевает выявление, оценку и прогноз соответствия между качеством развития интеллекта учеников школы и требованиями заказчиков образования (родителей и учащихся, государства, системы профессионального образования). Соперничество побуждает школы проверять эффективность современных перспективных педагогических концепций [16], психологических моделей интеллекта [15], технологий обучения [17], технических средств обучения. Побуждение учителей к исследованию влияния перечисленных факторов (и их сочетаний) на качество развития индивидуального интеллекта, анализ публикаций по этой тематике входят в круг обязанностей управленческого звена 4.

Звено 5 решает следующие задачи:

-

■ определяет миссию, стратегические цели, политику школы;

-

■ разрабатывает общешкольные образовательные планы и корректирует их в ответ на флуктуации внешних и внутренних факторов;

-

■ информирует управленческие звенья 1 - 4 о целях и задачах, миссии, политике, планах школы как макрохолона по центральной командной оси;

-

■ заботится о том, чтобы, выполняя свои функции в общешкольной иерархии управления и решая локальные образовательные задачи, акторы видели конечные результаты образовательной деятельности школы как целого, осознавали свой вклад в гомеостаз и прогрессивное развитие макрохолона.

В современных условиях задачи, стоящие перед высшим управлением, настолько сложны, что их эффективное решение требует привлечения компетентных специалистов. В команде, составляющей звено 5, директор, как ответственный руководитель, становится «первым среди равных», и на смену авторитарным методам и отношениям приходят коллегиальные методы, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. «Соглашение достигается в результате аргументации, а не принуждения» [18, с.8].

Решение звеном 5 общешкольных образовательных задач стратегического характера требует сложной аналитической работы с применением разнородных научных знаний (педагогических, психологических, предметных, управленческих и пр.). Однако в ходе «мозгового штурма» текущих проблем часто решающую роль играют не научные, объяснительные, верифицированные знания, а персональные, имеющие практическую ценность в конкретных жизненных ситуациях. Это объясняется, прежде всего, тем, что в масштабе реального времени более значима не мощность анализа причинно-следственных связей, а скорость распознавания, понимания и быстрота реагирования на изменения. Поиск согласованного решения на основе солидарности неоднородных акторов ставит во главу угла не столько полноту и непротиворечивость знания, сколько его ценность, основанную на взаимопонимании, на погружении каждого человека в мир смыслов других людей. «Несмотря на различные жизненные позиции и интересы, акторы должны быть мотивированы на достижение консенсуса путем переговоров, направленных на сближение точек зрения» [18, с.4]. В основу переговоров неоднородных акторов должно быть положено требование, чтобы все мотивы, кроме готовности к рационально обоснованному соглашению, были исключены [19].

4 Трудности и риски холонического управления интеллектуальным развитием обучаемых

-

1. Предложенная структурно-функциональная модель УИРО сочетает в себе иерархические отношения и холонический подход к управлению сложными оргсистемами. При штатной иерархической организации образовательного процесса предполагается автономная образовательная деятельность КРС под руководством обучающих, которым администрация делегирует часть своих управленческих полномочий и долю ответственности за конечный результат интеллектуального и духовного развития обучаемых. Обучающий, в свою очередь, действует аналогично, отдавая часть своих управленческих полномочий и ответственности обучаемым в ходе решения локальных образовательных задач. Обучающий регулирует образовательную деятельность КРС как монохолона и является для администрации штатным руководителем первого уровня в иерархии управления образовательного учреждения. С пози-

- ции руководства он обязан выполнять функции управляющего 1 и 2 звеньев, а в глазах обучаемых выступает носителем функций управленческих звеньев 3, 4, 5 (рисунок 1).

-

2. С позиции педагога как руководителя КРС обучаемые могут быть носителями функций звеньев 1, 2, 3, 4 (рисунок 1). При этом в зависимости от используемой в учебном процессе организационной формы возможны следующие три ситуации.

Обучающему предписывается конструктивно взаимодействовать с коллегами в звеньях «педагог-педагог», «педагог-администрация»; участвовать в процессах коммуникации, соотнося индивидуальные ценности с групповыми ценностями. Он будет вынужден брать на себя долю ответственности, проявлять инициативу в рамках многогранной деятельности управленческого звена 2.

-

1) В процессе коллективной образовательной деятельности (предельный вырожденный случай) КРС рассматривается как единый элементарный холон, а все обучаемые – как однородное целое с совпадающими ценностями, мотивами, устремлениями.

-

2) В рамках групповой деятельности обучаемые входят на правах акторов в составные хо-лоны, управляемые отдельными руководителями-акторами.

-

3) В ходе индивидуальной образовательной деятельности каждый обучаемый является элементарным холоном, входящим в состав КРС как штатного монохолона постоянного состава.

-

3. С позиции обучаемого (в системе отсчета «Обучаемый») он – «сам себе голова», автономная саморегулируемая жизнеспособная система с пятиуровневой системой управления. Очевидна связь управленческих функций с организацией индивидуального ментального опыта субъекта [15]. Противоречия между индивидуальным интеллектуальным развитием и коллективной прогрессивной эволюцией КРС, между личными и групповыми ценностями являются источником отдельной совокупности проблем УИРО. Процесс самоактуализации как поиск и развитие субъектом своей «самости» [20] связан именно с изучением актором своих ценностных, интеллектуальных (в том числе и управленческих) особенностей в ходе решения образовательных задач и соотнесением, сопряжением личной уникальности с индивидуальностями других субъектов. «Акторов вынуждает договариваться стремление к свободе самореализации, которая, как известно, заканчивается там, где начинается свобода другого актора» [21].

-

4. Пятиуровневая иерархия УИРО неизбежно создаёт коммуникативные трудности, как по горизонтали, так и по вертикали. С одной стороны, они детерминированы соревнованием

В первой ситуации КРС синхронно выполняет функции звена 1, управляемого педагогом. Эта ситуация важна для развития коллективного духа, общности, солидарности.

Вторая ситуация наиболее богата возможностями для накопления управленческого (ме-такогнитивного) опыта, для развития ключевых компетенций [14]. В зависимости от характера образовательной задачи и количественного состава холона (автономной группы переменного состава) возможны различные варианты распределения управленческих ролей. Руководящий актор выполняет функции звена 5 или объединяет функции звеньев 3, 4, 5, а остальные играют роль автономных акторов с обязанностями звеньев 1 и 2. Возможно распределение всех функций между отдельными обучаемыми-акторами.

В третьей ситуации каждый обучаемый получает индивидуальное задание, и в процессе его выполнения выполняет функции всех пяти звеньев управления. Эта ситуация важна для становления у обучаемого уверенности в своих силах, в личных организаторских и управленческих способностях, ибо «организуй сначала себя, прежде чем управлять другими».

Перемещения вверх и вниз по иерархической лестнице управления в процессе решения соответствующих образовательных задач предоставляют обучаемому возможности для накопления управленческого опыта.

и нередко конкуренцией акторов, находящихся на одном уровне иерархической лестницы. С другой стороны, возможны трения между акторами, принадлежащими системам разного ранга управления (обучаемый – обучающий, учитель – завуч, завуч – директор), которые обусловлены неодинаковым в и дением одной и той же проблемы. Управленец более высокого уровня использует метаязык, непонятный подчиненным в силу того, что видит проблему шире и глобальнее, с позиции устойчивости и жизнеспособности всей макросистемы, что нередко противоречит интересам автономного подразделения этой макросистемы.

Указанные трудности и риски компенсируются бесценным опытом самоорганизации участников образовательного процесса, развитием их интеллектуальных и волевых ресурсов в соответствии с нравственными критериями. Приобретаемый управленческий опыт, накапливаемый интеллектуально-волевой и нравственный потенциал акторов служат основой динамического равновесия и жизнеспособности макрохолонов и их автономных элементов в современной образовательной среде.

Заключение

В предложенной холонической модели УИРО, построенной в соответствии с идеями управления жизнеспособной оргсистемой (то есть способной расти, учиться, эволюционировать и адаптироваться в нестабильной среде), нет жёсткого разделения на управляющую и управляемую подсистемы, которое положено в основание классического бюрократического подхода. Делегирование части управленческих функций акторам, несущим ответственность за предлагаемые ими управленческие решения, обеспечивает необходимое в управлении разнообразие и возможность «получения надёжного результата из ненадёжных компонентов», что, в конечном счёте, и обеспечивает школе как макрохолону и её отдельным акторам устойчивость и выживание в изменчивом мире.

Использование для построения модели УИРО холонического подхода к управлению орг-системами может способствовать успешной адаптации выпускников образовательного учреждения в информационном обществе. Сочетание холонических идей с постнеклассической рациональностью при моделировании образовательной деятельности в школе служит целям развития таких востребованных сегодня в обществе ключевых компетенций, как сотрудничество, лидерство (возлагание на себя ответственности), коммуникация, новаторство; создаёт условия для преемственности на разных ступенях непрерывного индивидуального образования; благоприятствует профессиональной и социальной эффективности (компетентности) субъекта.

Список литературы Холонический подход к управлению интеллектуальным развитием обучаемых

- Weber, M. The theory of social and economic organization. -N.Y.: Oxford Univ. Press, 1947.

- Акофф, Р.Л. За пределами социализма и капитализма: развивающееся общество/Р.Л. Акофф//Проблемы управления в социальных системах. Том 1. Выпуск 2. -Томск: ТГУ, 2009. -С.112-140.

- Бир, С. Мозг фирмы/С. Бир -М: Либроком, 2009. -416 с.

- Виттих, В.А. Организация сложных систем/В.А. Виттих -Самара: Самарский научный центр РАН, 2010. -66 с.

- Стёпин, В.С. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики/В.С. Стёпин -http://www.spkurdyumov.narod.ru/.