Иммунофенотипическая характеристика уортин-подобного варианта папиллярного рака щитовидной железы

Автор: Демяшкин Г.А., Гузик А.А., Сидорин А.В., Быков И.В., Богомолов С.Н., Щекин В.И.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Молекулярная медицина

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одна из редких форм папиллярного рака - Уортин-подобный вариант (УПВПР) остаётся малоизученным.Цель исследования: выявление патоморфологических и прогностических особенностей УПВПР щитовидной железы (иммуногистохимический аспект). Материалы и методы: Из 2380 случаев прооперированного папиллярного рака щитовидной железы у 34 пациентов был диагностирован УПВПР (1,43%); женщин - 32, мужчин - 2; средний возраст - 45 лет. Полученный материал был изучен с помощью методов световой микроскопии и иммуногистохимии (антитела к СК19, СD15, CD138, TG). Результаты: В 20-и случаях отмечали положительную реакцию с антителами на CD15 (96,2± 0,1%); в 14 случаях из 34 (41,2%) обнаружили умеренное маркирование на CD138 (48,3 ± 0,1%); во всех случаях (n=34) выявили окрашивание на TG: у пациентов без метастазов в регионарные лимфатические узлы - 78,0 ± 0,3%, а у больных с метастазами - 89,9 ± 0,1%. Заключение: Данные клинико-морфологического и иммуногистохимического анализа на изучаемые маркеры указывают, что УПВПР относится к опухолям эпителиального генеза (СК19 - 86,2 ± 0,1%); CD15 можно считать одним из маркеров метастазирования при данном варианте раке щитовидной железы (у мужчин - 98,4 ± 0,2%, у женщин - 59,4 ± 0,1%); раковые клетки обладают низкой степенью дифференцировки (CD138 - 48,3 ± 0,1%); высокий уровень маркирования на TG (78,0 ± 0,3%) говорит о более благоприятном прогнозе.

Уортин-подобный вариант папиллярного рака щитовидной железы, ск19

Короткий адрес: https://sciup.org/149132142

IDR: 149132142

Текст научной статьи Иммунофенотипическая характеристика уортин-подобного варианта папиллярного рака щитовидной железы

К ракам щитовидной железы эпителиального происхождения относятся папиллярный, фолликулярный и анапластический типы, в патогенезе которых одна из ключевых ролей принадлежит митоген-активированным протеинкиназам (mitogen-activated protein kinase, МАРК), активирующим мутацию прото-онкогенов BRAF , RET или RAS [1 – 3].

Одна из редких форм папиллярного рака – Уортин-подобный вариант (УПВПР) остаётся малоизученным [4, 5]. Эпидемиологические особенности данного заболевания аналогичны таковым для классических форм папиллярного рака щитовидной железы [6]. Он чаще встречается у женщин старше 50 лет [4, 5, 7]. Трудность диагностики часто связана с сочетанием классической формы и тиреоидита Хасимото. Между тем, выраженная лимфоцитарно-плазматическая инфильтрация является определяющим критерием УПВПР при микроскопическом анализе [8].

Однако мало статистических и прогностических данных об УПВПР у больных из радиоактивных регионов, например, после катастрофы на Чернобыльской АЭС с выбросом огромного количества радиоактивных веществ. Известно, что иммуногистохимическое исследование при раке щитовидной железы помогает в дифференциальной диагностике различных его форм. Например, для наиболее распространенного папиллярного рака щитовидной железы характерна экспрессия тиреоглобулина и цитокератинов, которые также можно выявить в фолликулярном эпителии при хроническом аутоиммунном тиреоидите. Поэтому целесообразно использовать специфические информативные маркеры, показывающие лимфоидный гемопоэз, такие как CD15 и CD138. В русле обозначенной проблемы представляется целесообразным изучить молекулярные механизмы и патоморфологические проявления Уортин-подобного варианта папиллярного рака, учитывая, что исследований в этом направлении явно недостаточно.

Цель исследования: выявление патоморфологических и прогностических особенностей Уортин-подобного варианта папиллярного рака щитовидной железы

(иммуногистохимический аспект).

Для реализации обозначенной цели поставлены следующие задачи: с помощью комплекса гистологических и иммуногистохимических методов оценить активность плюрипотентных стволовых клеток лимфоидного ростка гемоцитопоэза (CD15), плазмоцитов (CD138) и гормональный статус неопластических эпителиальных клеток (TG). Материалы и методы

Клинико-морфологическое исследование архивного операционного материала проводили в патологоанатомическом отделении Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск) в период с октября 2006 по декабрь 2011 гг. у лиц, постоянно проживающих в регионе с после техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Пациенты и материал. Из 2380 случаев прооперированного папиллярного рака щитовидной железы у 34 пациентов был диагностирован Уортин-подобный вариант (1,43%). Соотношение по гендерному признаку составило 32/2 (жен./муж.). Средний возраст женщин составил 50,5 (от 20 до 81 лет), мужчин – 39,5 (от 31 до 48 лет). Средние размеры опухоли составили 3,25 (0,5 – 6,0) см. Стадирование заболевания: Т1-3N0-1M0. Из исследования были исключены пациенты с раком любой экстратиреоидной локализации. В качестве контроля использовали аутопсийный материал нормальной щитовидной железы (n = 10, в возрасте 30 – 35 лет). Полученный материал был изучен с помощью методов световой микроскопии и иммуногистохимии.

Физикальные и клинико-лабораторные данные

Рентгенография органов грудной клетки: у всех пациентов поля легких чистые, застоя и патологических теней не обнаружено.

Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы было выполнено всем пациентам (за 10 дней до операции), по результатам которых были обнаружены клетки, предположительно принадлежащие папиллярному раку. По данным интраоперационной тонкоигольной аспирационной биопсии – Уортин-подобный тип папиллярного рака.

Гормональный анализ. За сутки до исследования исключались физическая нагрузка и приём алкоголя. Анализ крови забирался строго натощак между 7 00 и 10 00 часами из локтевой вены (10,0 мл). Сыворотку крови до использования хранили при –20 °C. Количественное содержание гормонов щитовидной железы в образцах сыворотки крови пациентов определялось методом иммуноферментного анализа (ELISA). Определение концентрации гормонов производили на автоматическом иммунохимическом анализаторе Beckman Coulter Access-2 (США) с использованием оригинальных реактивов Beckman Coulter.

Гормоны щитовидной железы: ТТГ был повышен только у 3 пациенток (8,8%) до 5,93 мМЕ/л (N: 0,34 – 5,60); антитела к рецепторам ТГ – от 0 до 2 мМЕ/л (N ≤ 15). Из 34 пациентов у 26 (76,4%) были положительными антитела против тиреоглобулина – во всех этих случаях микроскопически был подтвержден тиреоидит Хасимото. Кальцитонин у всех пациентов: < 2 пг/мл (N: 0 – 11,5). Интактный паратиреоидный гормон у всех пациентов.

Исследование сывороточного IgG4. Исследуемый иммуноглобулин был в пределах нормы у всех пациентов: среднее значение до операции составляло 29,7 мг/дЛ, после операции – 27,7 мг/дЛ.

Операция. Под многокомпонентным эндотрахеальным наркозом была выполнена экстрафасциальная тотальная тиреоидэктомии (лат. exstirpatio glandulae thyreoideae ) с удалением регионарного лимфатического аппарата шеи (двухсторонняя шейная лимфодиссекция) 2 – 4 и 6 уровень.

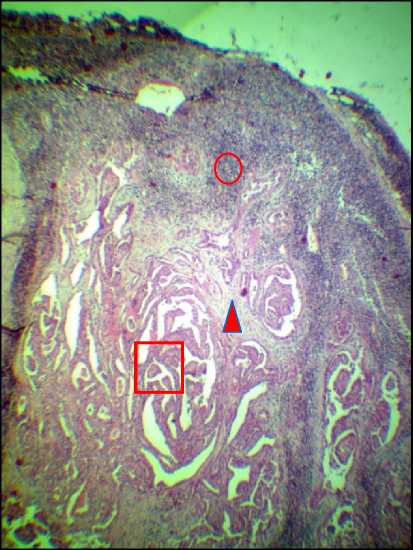

При микроскопическом исследовании была выявлена морфологическая картина Уортин-подобного рака щитовидной железы, в соответствии со следующими критериями: 1) наличие сосочковых структур, 2) онкоцитарная цитоплазма, 3) выраженная лимфоцитарноплазмоцитарная инфильтрация, а также у всех пациентов обнаружили инвазию в собственную капсулу. Кроме того, в паратуморальной ткани обнаружены признаки тиреоидита Хасимото (по Rasai/Ackerman) (Рис. 1).

При морфологическом исследовании щитовидной железы использовали стандартный метод (фиксация формалином, заливка в парафин, окраска гематоксилином и эозином).

Иммуногистохимический метод (ИГХ). В качестве первичных использовали мышиные антитела (в готовом разведении) (Novocastra, Великобритания) к СК19 (clone B170), СD15 (clone BY87), CD138 (clone MI15), TG (clone 1D4). Вторичные антитела – универсальные (Hi Def Detectionтм HRP Polymersystem, «CellMarque», США). Срезы докрашивали гематоксилином Майера и промывали под проточной водой; дегидратировали и заключали в бальзам.

Визуализацию биопсийного материала выполняли на светооптическом микроскопе CarlZeiss Lab.A1 («CarlZeiss», Германия), совмещенном с видеокамерой AxioCam ERc5s («CarlZeissMicroscopyGmbH», Германия) и программным обеспечением ZEN Lite. Далее проводили подсчёт числа иммунопозитивных клеток (в %) и оценивали степень их экспрессии в 10 полях зрения при увелич. × 400: «–» – отсутствие, «+» – слабая (1 – 10% клеток), «++» – умеренная (11 – 50% клеток), «+++» – выраженная (≥ 51% клеток).

Статистический анализ. Полученные в результате подсчёта данные обрабатывали с использованием компьютерной программы SPSS 7.5 for Windows statistical soft warepackage (IBM Analytics, США). Рассчитывали средние арифметические величины с ее предельными отклонениями и среднеквадратичную ошибку. Соответствие данных нормальному распределению подтвердили с применением критерия Колмогорова – Смирнова. При статистической обработке для оценки достоверности различий средних значений между группами использовались следующие непараметрические критерии: U-критерий Манна– Уитни, Н-критерий Краскалла-Уоллеса. При отсутствии нормального распределения данных использовали непараметрический критерий F. Wilcoxon (Statistical methods for research workers) с уровнем значимости p < 0,05.

Результаты

Мы наблюдали 2 мужчин (5,88 %) и 32 женщины (94,1 %) в возрасте от 20 до 81 лет (средний возраст 50,5 ± 13 лет). Уортин-подобный рак щитовидной железы левой доли обнаружили у 15 больных (44 %), в правой доле – у 15 (44 %), у 4 пациенток узел располагался в перешейке (11%).

Метастазы УПВПР в лимфатических узлах наблюдали у 25 пациентов (73,5%), из них: у 11 (32,4%) – в глубоких яремных на стороне опухоли, у 8 (23,5%) – в глубоких яремных с обеих сторон, у 4 (11,8%) – в паратрахеальных, у 2 (5,9%) – средостения. Гематогенных метастазов не обнаружили.

При микроскопическом исследовании была выявлена морфологическая картина

Уортин-подобного рака щитовидной железы (Рис. 1).

А

Б

В

Г

Рис. 1. Уортин-подобный вариант папиллярного рака щитовидной железы, окраска гематоксилином и эозином. А ×100; Б, В, Г ×400. О – лимфоциты, □ – раковые клетки, Δ – строма.

У всех пациентов (n = 34) в лимфатических узлах выявили признаки субтотального липоматоза, а у 25 (73,5%) – метастазы рака аналогичного строения в 4 – 6 лимфатических узлах.

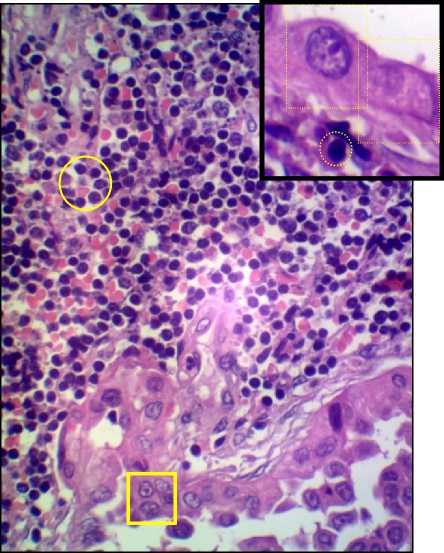

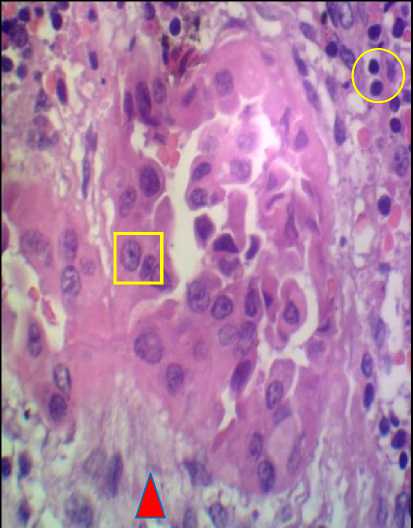

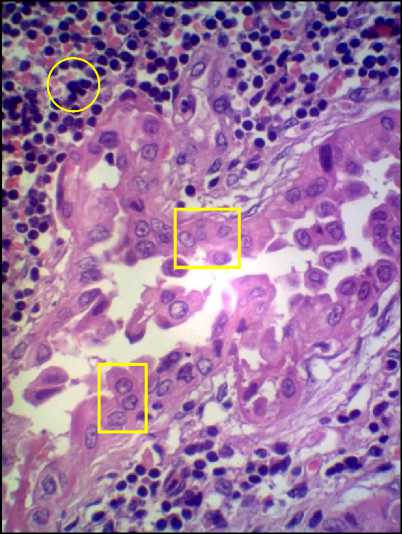

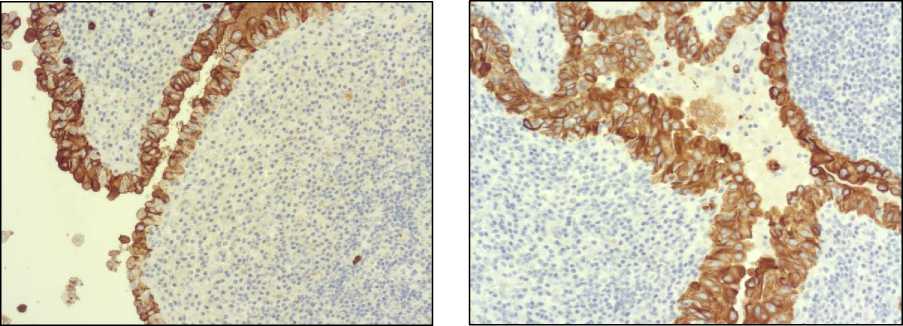

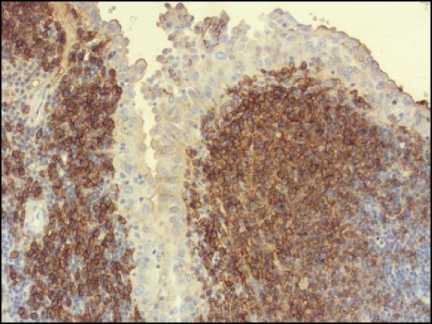

Результаты иммуногистохимического исследования. Положительную цитоплазматическую реакцию на CK19 отмечали в раковых клетках сосочковых структур во всех исследуемых образцах (86,2 ± 0,.1%), что подтверждает их эпителиальное происхождение (Рис. 2А). В 20-ти случаях отмечали положительную цитолеммальную реакцию с антителами на CD15 (96,2 ± 0,1%) в очаге лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрации УПВПР. Уровень экспрессии был наиболее высоким у мужчин (n = 2; 98,4 ± 0,2%), из них у 1 пациента были выявлены метастазы рака в глубокие яремные лимфатические узлы на стороне поражения. У женщин (n = 18) уровень иммуномечения оказался ниже и составил 59,4 ± 0,1%, при этом у всех пациенток были выявлены метастазы УПВПР в яремные, паратрахеальные и медиастенальные лимфоузлы (Табл. 1), (Рис. 2Б). В 14 случаях из 34 (41,2%) обнаружили умеренное маркирование на CD138 (48,3 ± 0,1%) в неопластических эпителиальных клетках и клетках стромы в очаге плазмоцитарной инфильтрации Уортин-подобного типа папиллярного рака. При этом, иммуномечение на CD138 в клетках стромы наблюдалась чаще при опухолях размером более 10 мм ( p = 0,026). Кроме того, менее зрелые клетки (плазмоциты и пре-В-лимфоциты) окрашивались более интенсивно, чем дефинитивные формы (Табл. 1), (Рис. 2В).

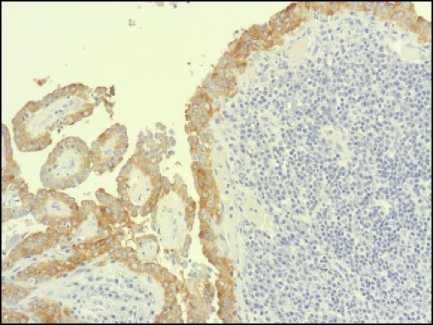

Во всех случаях (n=34) выявлена положительная мембранная реакция с антителами к TG раковых клеток: у пациентов без метастазов в регионарные лимфатические узлы – 78,0 ± 0,3%, а у больных с метастазами – 89,9 ± 0,1% (Рис. 2Г).

Таблица 1. Доля CD15- и CD138- позитивных клеток (иммунофенотипическая характеристика) в Уортин-подобном варианте папиллярного рака

|

n |

CD15 |

CD138 |

p |

|

|

Метастазы в л/у 6 уровня |

4 (11,8%) |

78,3 – 98,4 (±0,1%) |

- |

- |

|

Метастазы в л/у 2–4 |

||||

|

уровня: |

||||

|

с 1-й стороны; |

11 (32,4%) |

59,4 – 65,7 (±0,1%) |

- |

- |

|

с 2-х сторон |

8 (23,5%) |

61,2 – 78.9 (±0.1%) |

- |

- |

|

Эстратиреоидная инвазия: 1) есть 2) нет |

нет |

нет |

- |

- |

|

Размер опухоли: <1см >1см |

14 (41,2%) 20 (58,8%) |

59,4 – 98,4 (±0,1%) 59,4 – 98,4 (±0,1%) |

35,4 – 37,2 (±0,1%) 48,3 – 57,6 (±0,1%) |

p = 0 ,026 |

|

Хронический тиреоидит

|

26 (75,5%) 8 (23,5%) |

59,4 – 98,4 (±0,1%) 63,4 – 78,3 (±0,1%) |

А Б

В

Г

Рис. 2. Результаты иммуногистохимического исследования Уортин-подобного варианта папиллярного рака щитовидной железы. А – СК19, Б – CD15, В – CD138, Г – TG.

Обсуждение

Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) является наиболее распространенным типом злокачественных новообразований щитовидной железы и составляет около 80% случаев всех раков щитовидной железы [1]. При этом малоизученной остается редкая его форма – Уортин-подобный тип. В ходе проведенного ретроспективного исследования архивного материала 2380 пациентов с папиллярным раком щитовидной железы было выявлено 34 случая с УПВПР. Обнаруженное у всех пациентов окрашивание раковых клеток на СК19 доказывает эпителиальную природу УПВПР [9].

Особым предметом нашего интереса стал лимфоплазмоцитарный компонент опухоли, а точнее его иммуногистохимическое исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что с его помощью и с учетом активности иммунокомпетентных клеток, возможно прогнозирование течения заболевания в динамике. По данным литературы CD15 представляет собой сложный кластер гликопротеинов клеточной поверхности и гликолипидов с общим терминальным пентасахаридом. Продукция CD15-антигенов в тироцитах у взрослого человека рассматривается как «онкофетальная», поскольку они обнаруживаются только в антенатальном периоде [10, 11]. Выявленное в ходе исследования высокое содержание CD15 (58 – 61% у женщин и 99% у мужчин) свидетельствует о преобладании низкодифференцированных плюропотентных форм лимфоидного гемоцитопоэза, что особенно показано при метастазировании УПВПР и говорит о раке с неблагоприятным прогнозом, особенно в случаях метастазирования УПВПР в региональные лимфоузлы, где доля CD15-позитивных раковых клеток составила ≥70%. Таким образом, чем больше уровень CD15, тем выше вероятность экстратиреоидного распространения неопластического очага, что усугубляет стадию заболевания в динамике. Кроме того, значительное увеличение этих антигенов, возможно, является вторичным по отношению к онкогенной трансформации.

CD138 (синдекан-1) контролирует клеточный рост и дифференцировку лимфоцитов, а также поддержание клеточной адгезии и миграции [12]. Экспрессия CD138 при прогнозировании поведения опухоли зависит от ее типа и степени дифференцировки [13]. По результатам нашего исследования в 14 случаях из 34 (41,2%) было выявлено умеренное маркирование на CD138 (48,3 ± 0,1%) в неопластических эпителиальных клетках и клетках стромы в очаге плазмоцитарной инфильтрации УПВПР, при этом уровень иммуномечения на СD138 находится в обратной зависимости от степени дифференцировки раковых клеток, то есть, чем выше уровень экспрессии, тем хуже прогноз. Кроме того, было выявлено, что чем больше размеры новообразования, тем выше доля CD138-плазмоцитов.

Плазматические клетки являются одними из главных продуцентов IgG и IgG4. По литературным данным [8] более активно происходит секреция IgG4. В ходе нашего исследования мы выявили значительное увеличение количества плазмоцитов (очаги инфильтрации УПВПР), что не исключает активную продукцию IgG4 и секрецию его в экстрацеллюлярный матрикс, а также высокую степень дифференцировки раковых клеток, и свидетельствует о благоприятном течении УПВПР. При этом, уровень сывороточного IgG4 у всех пациентов был в пределах нормы, исключая его использование в качестве диагностического маркера УПВПР.

В ходе настоящего исследования был выявлен высокий уровень иммуномечения на TG во всех изучаемых образцах (n=34), причем мы наблюдали не очаговую, а интенсивную диффузную реакцию раковых клеток с антителами к тироглобулинам, что также характерно для Уортин-подобного варианта. Такая реакция говорит об активной секреции тироглобулина раковыми клетками, что подтверждает тот факт, что Уортин-подобный тип папиллярного рака является высокодифференцированным, то есть уровень экспрессии TG прямо пропорционален степени дифференцировки рака щитовидной железы [13, 14]. Так как риск рецидива папиллярного РЩЖ возрастает при уменьшении уровня экспрессии тиреоглобулина, то обнаруженное увеличение продукции TG говорит о том, что при УПВПР послеоперационный прогноз более благоприятный, а вероятность повторного проявления заболевания ниже.

Резюмируя полученные в ходе настоящего исследования результаты, а также сопоставляя их литературными данными, можно сделать заключение о благоприятном прогнозе УПВПР, поскольку сосудистой инвазии, отдаленных метастазов и рецидивов практически не наблюдается. Оценка иммуногистохимических реакций свидетельствует о низкой степени дифференцировки раковых клеток (увеличение CD138-позитивных плазмоцитов) [15] на фоне низкого уровня рецидива рака (повышение маркирования на TG). С другой стороны, в ходе нашего исследования в 73,5% случаев были выявлены регионарные метастазы, и у этих же пациентов мы обнаружили высокий уровень экспрессии

CD15, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе, что может быть связано с фактором проживания больных в регионе после катастрофы на Чернобыльской АЭС (Tабл. 2).

Таблица 2. Клинико-морфологическая характеристика УПВПР по данным литературы и

МРНЦ им. А. Ф. Цыба (2006 – 2011 гг.)

|

Критерии УПВПР |

Shanthakumari (2011) |

Fuentes (2017) |

Hirokawa et al. (2017) |

Наши данные МРНЦ им. А.Ф. Цыба (2006 – 2011) |

|

Распространен ность |

5% (n=30) |

2% (n=33) |

0,6% (n=17) |

1,43% (n=34) |

|

Возраст пациентов (лет) |

45,4 (31 – 66) |

33 (27– 39) |

52,2 (31–77) |

50,5 (20 – 81) |

|

Тактика лечения |

Тиреоид эктомия с диссекцией шейных ЛУ |

Абляция радиойодо м |

Тиреоидэктомия с диссекцией шейных ЛУ |

Тиреоидэктомия с диссекцией шейных ЛУ |

|

Размер опухоли (см) |

≤2 (n=13) 2 – 4 (n=14) ≥4 (n=3) |

0,3 (0,1 – 0,5) |

15,5 (6 – 32) |

3,25 (0,5 – 6,0) |

|

Сосудистая инвазия |

1 (3,3 %) |

нет |

нет |

нет |

|

Метастазы в регионарные лимфатические узлы (ЛУ) |

68% |

30% |

47,1% |

73,5% |

|

Отдаленные метастазы |

нет |

нет |

нет |

нет |

|

Иммунофено-типирование |

CD15 89 – 98% (26,7%) |

CK19 78,8 ± 0,2% |

IgG (96,2 ± 0,1%), IgG4 (88,3 ± 0,2%) |

СК19 (86,2 ± 0,1%); CD15 у мужчин (n=2) – 98,4 ± 0,2%, у женщин (n=18) – 59,4 ± 0,1%; TG (78,0 ± 0,3%); CD138 (n=14) (48,3 ± 0,1%) |

Заключение

Данные клинико-морфологического и иммуногистохимического анализа на изучаемые маркеры указывают, что УПВПР относится к опухолям эпителиального генеза (СК19 86,2 ± 0,1%); CD15 можно считать одним из маркеров метастазирования при данном варианте раке щитовидной железы (у мужчин – 98,4 ± 0,2%, у женщин – 59,4 ± 0,1%); раковые клетки обладают низкой степенью дифференцировки (CD138 – 48,3 ± 0,1%); высокий уровень маркирования на TG (78,0 ± 0,3%) говорит о более благоприятном прогнозе.

Список литературы Иммунофенотипическая характеристика уортин-подобного варианта папиллярного рака щитовидной железы

- Демяшкин Г.А., Кейли Д. Уортин-подобный вариант папиллярного рака щитовидной железы ассоциированный с тиреоидитом Хасимото: ретроспективное исследование. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 4. С. 346349.

- American Cancer Society. Thyroid Cancer. 2013 (https://cancerstatisticscenter.cancer.0rg/#l/cancer-site/Thyr0id)

- Cooper D.S., Doherty G.M., Haugen B.R., et al. Revised American thyroid association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2009. V. 19. No. 11. P. 1167-1214.

- Keelawat S., Bychkov A., Thorner P.S., et al. Detection of global hypermethylation in well-differentiated thyroid neoplasms by immunohistochemical (5-methylcytidine) analysis. J Endocrinol Invest. 2015. V. 38. No. 7. P. 725-732.

- Amico P., Lanzafame S., Destri G. L., et al. Warthin tumor-like papillary thyroid carcinoma with a minor dedifferentiated component: report of a case with clinicopathologic considerations. Case Rep Med. 2010. V. 2010. Article ID 495281. doi: 10.1155/2010/495281.

- ApelR.L., Asa S.L., LiVolsi V.A. Papillary Hürthle cell carcinoma with lymphocytic stroma. "Warthin-like tumor" of the thyroid. Am J Surg Pathol. 1995. V. 19. No. 7. P. 810-814.

- Ghossein R., Livolsi V.A. Papillary thyroid carcinoma tall cell variant. Thyroid. 2008. V. 18. No. 11. P. 1179-1181. doi:10.1089/thy.2008.0164.

- Hirokawa M., Nishihara E., Takada N., et al. Warthin-like papillary thyroid carcinoma with immunoglobulin G4-positive plasma cells possibly related to Hashimoto's thyroiditis. Endocr J. 2018. V. 65. No. 2. P. 175-180. D0I:10.1507/endocrj.EJ17-0319.

- Sánchez Fuentes P.A., Ríos A., Rodríguez J.M. Warthin-like variant of thyroid papillary carcinoma. Carcinoma papilar de tiroides variante Warthin-like. Med Clin (Barc). 2017. V. 149. No. 1. P. 505-506. doi:10.1016/j.medcli.2017.07.014.

- Камышанский Е.К., Костылева О.А. CD15 - молекулярный маркер адгезии, миграции и протекции опухолевой клетки и инфекционных агентов. Медицина и экология. 2017. Т. 1. № 82. С. 27-33.

- Shanthakumari M., Jayaraman A., Ramalingam S. Immunohistochemical analysis of expression of CD15 in various thyroid neoplasms. Dissertation. Tamilnadu. India. 2011.

- Bologna-Molina R., González-González R., Mosqueda-Taylor A., et al. Expression of syndecan-1 in papillary carcinoma of the thyroid with extracapsular invasion. Arch Med Res. 2010. V. 41. No. 1. P. 33-37. doi:10.1016/j.arcmed.2009.11.004.

- Chu P.G., ArbeR D.A., Weiss L.M. Expression of T/NK-cell and plasma cell antigens in nonhematopoietic epithelioid neoplasms. An immunohistochemical study of 447 cases. Am J Clin Pathol. 2003. V. 120. No. 1. P. 64-70.

- Ghossein R.A., Leboeuf R., Patel K.N., et al. Tall cell variant of papillary thyroid carcinoma without extrathyroid extension: biologic behavior and clinical implications. Thyroid. 2007. V. 17. No. 7. P. 655-661.

- Ito Y., Yoshida H., Nakano K., et al. Syndecan-1 expression in thyroid carcinoma: stromal expression followed by epithelial expression is significantly correlated with dedifferentiation. Histopathology. 2003. V. 43. No. 2. P. 157-164.