Индивидуальная методическая система преподавателя колледжа

Автор: Кахаров Арслан Самаилович

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 3-4 (16-17), 2013 года.

Бесплатный доступ

В соответствии с представлениями о характере профессиональной деятельности в колледже описывается сущность методической системы преподавателя, раскрывается ее индивидуальный контекст. Подчеркивается подвижность элементов индивидуальной методической системы, что определяется влиянием на ее внутреннее содержание обогащения профессионального и жизненного опыта преподавателя. Красной нитью проходит идея о том, что методическая система задает границу достижения преподавателем целей профессиональной деятельности, что открывает широкие возможности для использования в учебной работе новых педагогических средств. Целостный формат представления индивидуальной методической системы обеспечивает рассмотрение в статье ее основных функций: гносеологической, проектировочной, внедренческой и рефлексивной. Проведена интерпретация указанных функций в контексте становления и функционирования индивидуальной методической системы. Показана взаимосвязь активной позиции преподавателя в воплощении методической системы и повышения качества подготовки обучаемых в колледже. Специальное внимание в статье уделено обоснованию содержания и структуры индивидуальной методической системы.

Теория и методика воспитания, кафедра, повышение квалификации педагога, образовательная программа, технологическое обеспечение процесса повышения квалификации педагога

Короткий адрес: https://sciup.org/14042814

IDR: 14042814 | УДК: 371.13

Текст научной статьи Индивидуальная методическая система преподавателя колледжа

Преподавательская деятельность, осуществляемая в профессиональном колледже, относится к числу профессий, требующих от работника целого ряда качеств. Он должен владеть содержанием преподаваемого предмета на профессиональном уровне, развивать в себе познавательные потребности и обширные исследовательские интересы, уметь преломлять полученные теоретические знания к реальному процессу подготовки студентов, совершенствовать глубину, гибкость и самостоятельность мышления. Практика показывает, что преподаватель действует тем успешнее, чем более он подготовлен в методическом отношении. Иными словами, речь идет о наличии у преподавателя методической системы.

Анализ литературных источников показывает, что феномен «методическая система» (в контексте «методическая система педагога») в научной литературе используется достаточно часто, но при этом неоднозначно определяется. Отметим, что в данном случае мы не принимаем во внимание методические материалы, раскрывающие результаты методической деятель -ности учителей, активно внедряющих современные педагогические технологии и являющиеся участниками конкурсных отборов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Здесь методическая система учителя рассматривается как описание опыта педагогической деятельности, что далеко не всегда отражает ключевые признаки рассматриваемого понятия.

Если же вести разговор о научной литературе, то обращают на себя внимание такие контексты интерпретации понятия «методическая система», как образовательная модель (В. М. Жучков [1]); концепция обучения (Д. Ф. Ильясов [2; 3], М. В. Шептуховский [4]); педагогическая технология (Л. И. Боженкова [5]); динамическое образование (О. Н. Пономарева [6]).

Основательную разработку проблемы в интересующем нас ключе предпринял в свое время А. М. Пышкало. По его мнению, методическая система представляет собой «структуру, компонентами которой являются цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и средства» [7, с. 7]. К этому надо добавить, что разработанную А. М. Пышкало методическую систему Г. Е. Саранцев предлагает дополнить новыми компонентами. Он исходит из того, что в современной практике образования особое внимание уделяется личности обучаемого и его саморазвитию. В соответствии с этим им предлагается включить в состав методической системы результаты обучения и учет индивидуальности обучающихся [8, с. 10].

Имеются и другие точки зрения, в которых предлагается дополнить или уточнить состав методической системы. Однако подобная детализация методической системы, на наш взгляд, является неперспективной. Есть основания полагать, что методическая система не должна быть чересчур детализирована. В ней следует видеть лишь ориентировочную основу, что позволит оставить место для творчества преподавателя. В этой связи в определении феномена «методическая система» следует опираться на позицию Н. В. Кузьминой, которая считает, что методическая система состоит из тех же компонентов, что и педагогическая система. Отличие, по ее мнению, обнаруживается лишь в том, что каждый из таких компонентов приобретает методические функции [9].

Эта позиция получила развитие в исследованиях С. Н. Поздняк, Т. Г. Буржинской и Т. К. Смыковской. Так, С. Н. Поздняк, раскрывая вопросы проектирования содержания методической подготовки учителя, понятие «методическая система учителя» рассматривает в контексте углубления представлений о сущности методической компетентности [10]. Она говорит о методической компетентности учи -теля как средстве отражения опыта его профес -сиональной деятельности. В качестве признаков методической системы автор называет следующие характеристики: «Она персонифицирована, неповторима, инерционна и в то же время динамична, поскольку обогащается профессиональным и жизненным опытом учителя» [там же, с. 62].

Ценными являются выводы С. Н. Позняк о том, что характер развития методической системы задает верхнюю границу достижения целей профессиональной деятельности. Поэтому совершенствование методической системы учителя, считает автор, позволяет реализовывать в учебном процессе новые целевые воз -можности, новые педагогические и методические идеи, эффективные методы и приемы, технологии обучения [там же].

Заслуживающим внимания является акцентирование внимание не столько на методических знаниях и умениях учителя, сколько на его способности применять соответствующие знания и умения в реальной практике педагогической деятельности, принимать ответственные решения при выполнении педагогических задач, предвидеть их последствия. Не случайно автор говорит о том, что методическая система в некотором плане даже задает границу достижения целей профессиональной деятельности, что, как несложно предположить, открывает широкие возможности для использования в учебном процессе новых педагогических средств.

Следует отметить оригинальный подход к пониманию методической системы у Т. Г. Бур-жинской. Она рассматривает методическую систему будущего учителя в четырех измерениях, а именно: профессиональное мировоззрение, профессионально-педагогическая культура, субъектность и индивидуальный стиль [11, с. 109].

Поскольку данные характеристики получили отражение в определении методической системы, то следует дать им характеристику. Так, в качестве основных содержательных характеристик профессионального мировоззрения будущего учителя она определяет персонифицированные ценностные ориентации и установки, личностные смыслы, мотивы и потребности. Профессионально-педагогическую культуры автор рассматривает сквозь призму не сколько достижения определенного уровня компетентности, сколько проявления творчества, меры и способа творческой самореализации личности. Субъектность будущего учителя презентуется ею как проведение способности к рефлексии, собственной конструктивной активности, самостоятельности, диалоговому взаимодействию в профессиональном сообществе. Что касается индивидуального стиля, то он преподносится в качестве отражения профессионального опыта будущего учителя и его индивидуальных психофизиологических особенностей, определяющих возможность, условия и причину развития методической системы [там же].

Глубокое проникновение в сущность методической системы педагога осуществляется в исследовании Т. К. Смыковской. Под методической системой учителя она понимает совокупность взаимосвязанных компонентов (цели, методический стиль учителя и организационные формы), необходимые для создания целенаправленного и строго определенного педагогического воздействия на формирование личности с данными качествами и на реализацию учебно-воспитательного процесса [12, с. 91].

В данном определении явно обнаруживается, что методическая система позиционируется как открытая педагогическая система, которая способна изменяться под влиянием внешних воздействий. Подтверждением тому является совокупность «подвижных» элементов: цели, методический стиль и организационные формы. Причем наиболее подверженным к изменениям компонентов методической системы, как несложно предположить, является целевой компонент. Более того, изменение цели приводит к изменениям в содержании остальных компонентов. Однако, следует заметить, что в меньшей степени подверженными изменениям можно считать организационные формы.

Осуществляя уточнение представления о методической системе учителя, Т. К. Смыков-ская называет ряд ее признаков, к числу которых относит следующие: а) полнота компонентов, причастных к достижению цели; б) наличие связей и зависимостей между компонентами; в) наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых для обеспечения компонентов ; г) появление у компонентов общих качеств [там же, с. 93].

Проведенный анализ свидетельствует о том, что методическая система является разновидностью педагогической системы, в которой образующие ее элементы выполняют методические функции. В методической системе преподавателя делается акцент не на его методических знаниях и умениях, а на их применении при выполнении педагогических задач. Такая интерпретация методической системы позволяет увидеть в ней ресурсы для активного использования преподавателем в учебном процессе новых педагогических средств .

Ценным является положение о том, что образующие методическую систему элементы , будучи методически насыщенными, подчеркивают творческий характер педагогической дея -тельности преподавателя. Проявляется это, в частности, в том, что право в содержательном наполнении и методической интерпретации основных элементов методической системы остается за преподавателем. Иными словами, элементы методической системы, будучи динамичными, обусловливаются субъектной ролью преподавателя.

Итак, методическая система преподавателя представляет собой идеальную конструкцию, отражающую его представления об организации и осуществления педагогической деятельности. Однако в реальной профессиональной практике каждый преподаватель строит собственную модель методической системы, в которой интегрируются его педагогические идеалы и ценности, внутренняя позиция, опыт профессиональной деятельности, личностные качества и система отношений с коллегами и студентами (учащимися). В этой связи целесообразно говорить об индивидуальной методической системе преподавателя. Тем более что выше уже отмечалось, что в качестве важных признаков методической системы следует видеть неповторимость, персонифицированность, обогащенность жизненным и профессиональным опытом. Последнее обстоятельство (обогащенность жизненным и профессиональным опытом) указывает на принципиально важное отличие рассматриваемой индивидуальной методической системы. Подразумевается индивидуальная методическая система преподавателя.

Термин «индивидуальная» в данном случае подчеркивает тот факт, что речь идет о методической системе конкретного преподавателя. В преломлении к методической системе индивидуальный контекст обнаруживается не только в постановке целей (что уже само по себе важно), но и в том, что у каждого преподавателя в осуществлении педагогической деятельности имеются вполне определенные представления и предпочтения, своего рода образцы, на которые он склонен опираться. У преподавателей складывается своеобразный характер взаимоотношения с обучающимися, формируется отношение к тем или иным педагогическим методам и приемам. В конечном счете, в дальнейшем это приводит к образованию педагогических пристрастий. Это, как раз, и указывает на индивидуальный подтекст методической системы преподавателя. Более того, мы полагаем, что акцентуация внимания именно на индивидуальной методической системе обеспечивает повышение эффективности профессиональной деятельности в колледже, с одной стороны, и профессиональной самореализации преподавателя, с другой стороны.

В соответствии с этим индивидуальную методическую систему преподавателя колледжа следует рассматривать как идеальную конструкцию, отражающую представления преподавателя об организации и осуществлении педагогической деятельности, раскрывающую его методические предпочтения, характер взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса и отношение к тем или иным педагогическим методам и приемам и опреде- ляющую, в конечном счете, направленность на результативную учебную работу обучающихся. Другими словами, индивидуальная методическая система преподавателя раскрывает пути, с помощью которых могут быть определены и реализованы целевые, организационно-педагогические и процессуально-действенные средства обучения и воспитания воспитанников колледжа.

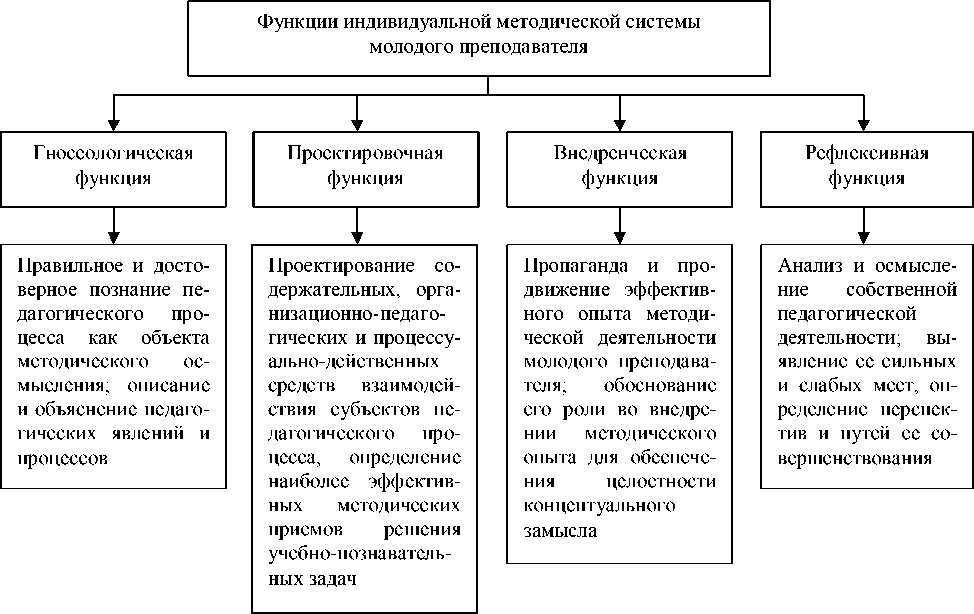

Целостное представление об индивидуальной методической системе молодого преподавателя может быть достигнуто, если рассмотреть ее основные функции. Исходя из анализа научной литературы, выявлены следующие функции методической системы: гносеологическая, проектировочная, внедренческая и рефлексивная.

Гносеологическая функция имеет целью правильное и достоверное познание педагогического процесса как объекта методического осмысления. По существу, гносеологическая функция включает в себя описание и объяснение педагогических явлений и процессов. Речь идет об изучении конкретных технологий обучения и воспитания, об осмыслении и интерпретации педагогического потенциала современных методов решения учебно-познавательных задач, об осознании ведущих идей педагогики и психологии в проектировании образовательного процесса в профессиональном колледже. Важное место здесь занимает и осознание преподавателем самого себя, своих индивидуально-психологических особенностей в профессиональной деятельности.

Проектировочная функция предполагает, так называемое, «опережающее отражение» в сознании преподавателя создаваемой методической системы. Она проявляется в операционном и технологическом обеспечении методической работы молодого преподавателя колледжа и выражается в проектировании содержательных, организационно-педагогических и процессуально-действенных средств взаимодействия субъектов педагогического процесса, а также в определении наиболее эффективных методических приемов решения учебно-познавательных задач.

Внедренческая функция заключается в пропаганде и продвижении эффективного опыта методической деятельности молодого преподавателя колледжа. Здесь важно определить про- дуктивные пути продвижения эффективного методического опыта. Речь, в частности, может идти о пропаганде, непосредственном и опосредованном проникновении в опыт, различных формах ознакомления преподавателей с новым словом науки (научно-методические конференции, проблемные семинары, недели психологопедагогической науки, деятельность научных лабораторий, совместная деятельность преподавателей и ученых и т. д.).

Рефлексивная функция индивидуальной методической системы преподавателя предполагает анализ и осмысление своей педагогической деятельности. В процессе такого осмысления появляется реальная возможность осуществить оценку своих способностей, выявить сильные и слабые места в педагогической дея -тельности, определить перспективы и пути ее совершенствования.

Таким образом, определение и интерпретация функций индивидуальной методической системы преподавателя колледжа (рис. 1) позволяет понять особенности ее становления и функционирования, учесть объективные закономерности и условия развития в общем контексте педагогической деятельности. Их гармоничное взаимодействие и реализация в практической педагогической деятельности зависит, прежде всего, от самого преподавателя, от его активности и инициативы в повышении качества профессиональной подготовки обучающихся в колледже.

При установлении внутреннего строения индивидуальной методической системы преподавателя колледжа целесообразно придерживаться подхода в определении структурных компонентов методической системы учителя, предложенного Т. К. Смыковской [12], а также учитывать индивидуальный контекст осуществления преподавателем педагогической дея -тельности. На этом основании в структуре индивидуальной методической системы выделим три элемента: цели методической деятельности, индивидуальный методический стиль преподавателя, организационные формы, методы и средства педагогической деятельности.

Рис. 1. Функции индивидуальной методической системы преподавателя колледжа

Цели методической деятельности выступают регулятором индивидуальной методической системы преподавателя, выражающим ее содержание и предметно-смысловую направленность. Цели отражают своего рода «философию» педагогической деятельности преподавателя; они фиксируют целевые характеристики образовательных концепций и технологий, которые преподаватель принимает и использует в практической деятельности. Они воссоздают смысл педагогических идей, которые определяют качественное своеобразие индивидуальной методической системы преподавателя.

Индивидуальный методический стиль деятельности преподавателя является разновидностью стиля его педагогической деятельности. Отличие его состоит в том, что входящие в его структуру педагогические средства являются насыщенными методическими функциями. Индивидуальный стиль педагогической деятельности рассматривается через совокупность устойчивых характеристик деятельности преподавателя, которые проявляются в контексте любого ее содержания, мотивов и характерологических особенностей преподавателя. В сущности, предполагается выработанная в соответствии со сформировавшимися у преподавателями индивидуально-своеобразными психологическими качествами система педагогических средств и способов взаимодействия с обучающимися.

В качестве ключевых характеристик индивидуального методического стиля преподавателя, как и Т. К. Смыковская, предлагаем рассматривать содержательные характеристики стиля, динамические характеристики стиля и результативность [12]. Содержательные характеристики методического стиля преподавателя проявляются в ориентации на процесс или результат методической работы; развертывание преподавателем ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в педагогической деятельности. Динамические характеристики отражаются в гибкости, устойчивости и переключаемости деятельности преподавателя. Результативность как характеристика методического стиля представлена уровнем знаний и умений студентов, а также интересом студентов к учебно-профессиональной деятельности.

Организационные формы, методы и средства педагогической деятельности раскрывает процессуальный контекст педагогической деятельности молодого преподавателя. Он определяет те формы, методы и средства, которые осваивает молодой преподаватель и использует в реальной практической деятельности. Профессиональное мастерство преподавателя проявляется в умении проектировать данный элемент методической системы, находить и определять оптимальное сочетание форм, методов и средств в различных условиях педагогической деятельности.

Список литературы Индивидуальная методическая система преподавателя колледжа

- Жучков В. М. Теория и практика проектирования инновационных педагогических технологий для педагогических вузов в предмет-ной области «Технология»: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. -СПб., 2001. -414 с

- Ильясов Д. Ф. Самообучающаяся организация как феномен и стратегия (на примере общеобразовательного учреждения)//Мир науки, культуры, образования. -2013. -№ 3 (40). -С. 153-156

- Ярычев Н. У., Ильясов Д. Ф. Концепция самообучающейся организации в отражении тенденций развития современной школы//Сибирский педагогический журнал. -2011. -№ 4. -С. 247-254

- Шептуховский М. В. Методическая система подготовки будущих учителей начальных классов к обучению школьников курсу «Окружающий мир»: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. -Шуя, 2009. -43 с

- Боженкова Л И. Методическая система обучения геометрии, ориентированная на интеллектуальное воспитание учащихся общеобразовательной школы: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. -М., 2007. -46 с

- Пономарева О. Н. Методическая система обучения экологии в средней школе: дис. … канд. д-ра наук: 13.00.02. -Пенза, 2000. -270 с

- Пышкало А. М. Методическая система обучения геометрии начальной школе: авторский доклад по монографии «Методика обучения геометрии в начальных классах», представленной на соискании … д-ра пед. наук. -М.: Академия наук СССР, 1975. -60 с

- Саранцев Г. И. Методология и методика обучения математике. -Саранск, 2001. -144 с

- Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки//Методы системного педагогического исследования. -Л., 1980. -С. 16-17

- Поздняк С. Н. Проектирование содержания методической подготовки учителя географии в контексте требований компетентностно-го подхода//Педагогическое образование. -2009. -№ 3. -С. 60-67

- Буржинская Т. Г. Методическая система будущего учителя как профессионально-педагогический феномен//Фундаментальные исследования. -2008. -№ 6. -С. 108-110

- Смыковская Т. К. Теоретико-методологические основы проектирования методической системы учителя математики и информатики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. -М., 2000. -383 с

- Буржинская Т. Г. Методическая система будущего учителя как профессионально-педагогический феномен//Фундаментальные исследования. -2008. -№ 6. -С. 108-110

- Смыковская Т. К. Теоретико-методологические основы проектирования методической системы учителя математики и информатики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. -М., 2000. -383 с