Информация как организованное разнообразие географических систем и моделей

Автор: Паранина Алина Николаевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Научный поиск

Статья в выпуске: 3 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

Авторское определение информации как организованного разнообразия природы и культуры основано на отражении пространства-времени в структуре географических систем и их моделей с учетом единства и субординации географического, геокультурного и информационного пространства. Такой подход расширяет методологическую основу междисциплинарного взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного знания, укрепляет связи в системе географических наук, открывает новые возможности анализа и оптимизации моделей взаимодействия человека и природы.

Географическая оболочка земли, информация, моделирование, пространство-время, солярная навигация

Короткий адрес: https://sciup.org/140225657

IDR: 140225657 | УДК: 911.2

Текст научной статьи Информация как организованное разнообразие географических систем и моделей

Паранина А.Н. Информация, как организованное разнообразие географических систем и моделей // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 3. – С. 159–164.

Значение информации в современном мире стремительно растет, а понятие «информация» до сих пор не получило универсального определения, за исключением шутливого изречения Н. Винера, что информация есть информация, а не материя и не энергия. Очевидно, отсутствие общего определения для явления, имеющего универсальное проявление в природе, обществе, культуре, ограничивает возможности целостного представления об их взаимодействии.

В эпоху кризиса цивилизации особую актуальность приобретают представления о формах и способах адаптации человека к пространственно-временной динамике окружающей природной и социо-природной среды. Для этого необходима системная концепция информационного моделирования мира, применимая к любой его части.

В географии широкое определение информации необходимо для решения общих и частных задач в контексте единства и целостности географического пространства, представляющего объект географии в границах географической оболочки Земли – области контакта геосфер (атмо-, гидро-, лито-, педо- и биосферы) на ее поверхности. Невозможно обойтись частными определениями при характеристике потоков вещества, энергии, информации в геосистемах локального, регионального и глобального уровня, в моделировании природных обстановок в прошлом, настоящем и будущем, а так же в развитии междисциплинарных направлений, таких как геоэкология, историческая география, география культуры.

Преимущество географического подхода – исследование информации в координатах географического пространства-времени с учетом генезиса, соседства и положения объектов в иерархически построенной глобальной системе. Решение этой задачи способствует развитию единой географии и ее отраслей, а универсальность проявления информации позволяет применить полученные результаты в других областях знания.

Материалы и методы

Теоретической основой исследования послужили системный подход, теория отражения, закономерности географической оболочки Земли, учение о биосфере

Общество

В.И. Вернадского, историческая география В.И. Паранина и анализ современных тенденций развития теории информации.

Базу географических данных составили авторские материалы по эколого-географической оценке геосистем Среднего Полужья, полученные на основе полевых и камеральных исследований структуры почвенного покрова, структуры и запасов биомассы, других геотопологических параметров.

Данные о семиотике географического пространства получены в ходе комплексных исследований на объектах природного и культурного наследия в Европейской части России и Южной Сибири. Палео-астрономические расчеты осуществля- лись с помощью астрокалькулятора и при консультативной поддержке сотрудников ГАО РАН.

В исследовании применялись так же литературные и картографические источники, ДДЗЗ, стандартные методы ландшафтных исследований, статические, математические и другие общенаучные методы.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Результаты и обсуждение

К определению понятия «информация». Латинский термин informatio означает: сведения, сообщения, информация. Существующие определения понятия отражают отдельные свойства информации и отвечают конкретным задачам: одни предназначены для фундаментальных теоретических исследований, другие – для применения в практической деятельности [1–6, 9; 10, 14–16]. Варианты определений понятия «информация» в информатике, кибернетике: мера устранения неопределенности (энтропии); в теории информации (вычислительной технике и связи): количество принятых, обработанных или переданных сообщений (битов); в синергетике: уровень организации (согласованности, связности, упорядоченности) системы; в информологии: мера отражения действительности.

Подходы к определению информации характеризует ряд объективных противоречий: 1) в одном случае информацию считают свойством материи (атрибутивная концепция), в другом – связывают лишь с процессами управления и самоуправления (функциональная концепция); 2) использование понятия в значениях, отражающих разные функции – «информация» как процесс (отношение, взаимосвязь между явлениями и системами) и состоя- ние (результат действия на структуру принимающего объекта); 3) неопределенность значения при трактовке информационных процессов как преобразовании сообщений «с языка на язык» – в зависимости от направления информационного процесса система-источник выступает в роли потенциальной информации, а система-приемник в качестве актуальной информации т.е. системы. Растет актуальность таких проблем, как: субъективность восприятия знаний, отражающего личный опыт, профессиональную направленность, уровень социо-культурного развития общества; дефицит исследований качественной стороны информационных процессов; необходимость расширении знаний об информации в природе.

Для анализа устойчивых связей, имеющих сходный характер проявления в географической оболочке Земли, ее подсистемах и моделях мы предлагаем определение информации как организованного разнообразия природных, природно-социальных и знаковых систем, основанного на отражении пространства-времени . Такой подход характеризуют:

-

1. Представление об информационных процессах как отражении разнообразия при взаимодействии;

-

2. Признание недетерминированности информационного взаимодействия, т.к. воздействие и отклик не всегда совпадают в пространстве-времени;

-

3. Понимание принципа «конструктивной роли надсистемы» как соотношения потенциальной и реальной информации [10].

Исследования организованного разнообразия в географическом, геокультурном и информационном пространствах показывают, что универсальной причиной движения выступает разница потенциалов, алгоритм структурных преобразований описывает концептуальная формула «поток организует пространство», а устойчивость определяется проточностью (открытостью) географических систем и их моделей.

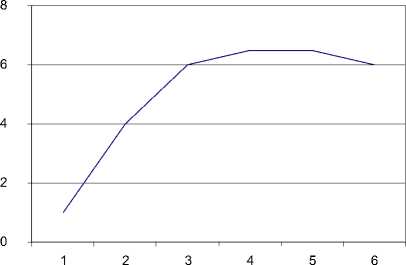

Ведущая роль проточности в организации географического пространства проявляется на всех уровнях. Так, структура ландшафта рассматривается как его пространственно-временная организация, которая формируется под влиянием вертикальных и латеральных потоков [3]. Это иллюстрирует график, связывающий показатели условий дренажа и развитие биомассы в геосистемах Среднего Полужья (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Соотношение биомассы (по вертикальной оси) и степени дренированности геосистем (по горизонтальной оси; обозначения 1–5 на графике соответствуют номерам в табл. 1)

Таблица 1

Типы устойчивости локальных геосистем

|

Субгоризонтальная поверхность |

Склоны |

|||

|

Водораздельная равнина |

Эрозионные |

|||

|

Придо-линное расчленение |

Речная Долина |

|||

|

Слабодрениро-ванные |

Дренированные |

|||

|

Болото сфагновое с сосной (1) |

Сосняк сфагновый (2) |

Сосняк зелено-мош-ный (3) |

Ельник зелено-мош-ный (4) |

Ельник сложный (5) |

|

Деструктивный (пассивный) |

Переходный тип устойчивости |

Конструктив-ный (активный) |

||

Максимальные показатели биомассы, а так же биоразнообразия, скорости и емкости биологического круговорота, наблюдаются в геотопах с устойчивой проточностью – на склонах водораздельной равнины и речной долины. При снижении проточности в логах переменного увлажнения тип леса сменяется с хвойно-широколиственного на хвойный, а интенсивность биологического круговорота замедляется. Предельно низкие значения всех показателей отмечаются на верховом сфагновом болоте. В геотопах с максимальной проточностью – отвесных склонах и на периодически осушаемом русле реки, все показатели разнообразия также снижаются (вторая зона пессимума).

Очевидно, что ландшафтная катена формируется на пересечении потоков, представляющих звенья локальных, региональных и глобальных круговоротов, что позволяет рассматривать конструктивное влияние надсистем на развивающиеся локальные геосистемы.

Роль сети транспортных коммуникаций и ее проточности как основы структуры гео-культурного пространства (территориальных систем и их моделей), показана в трудах В.И. Паранина, открывающих новый этап развития исторической географии, основанный на применении системного подхода [7; 8]. Роль проточности раскрывают: 1) определение структурообразующей роли трансконтинентальных путей, как потоков вещества, энергии и информации и обоснование полицентричности геопространства; 2) выделение ключевой роли Северо-Западного региона России в евразийском пространстве вследствие расположения на перекрестке трансконтинентальных транспортных потоков; 3) выявление влияния циклической динамики геопространства, связанной с ритмами природных процессов (в частности, 1850-летним ритмом увлажнения А.В. Шнитникова – Е.В. Максимова), на развитие межрегиональных коммуникаций и структуру моделей, созданных в разные эпохи.

Исследования закономерностей самоорганизации геокультурного пространства позволили В.И. Паранину открыть фундаментальный принцип топонимической маркировки территориальных систем, сформированный широкой практикой ориентирования в пространстве-времени по Солнцу. На этой основе были локализованы о. Рус арабских источников, о-ва Макарос, оз. Меотида и другие объекты, упоминаемые в трудах античных авторов. В последние десятилетия навигационную концепцию В.И. Паранина подтвердили повсеместные находки астрономических инструментов каменного и бронзового веков, среди которых и наши исследования каменных лабиринтов-гномонов [11–13; 17–22],

Сравнение графиков тени гномона со структурой и семантикой традиционных знаков и образов помогло раскрыть алгоритм отражения пространства-времени в информационной модели мира (ИММ) и проанализировать этапы формирования информационного пространства .

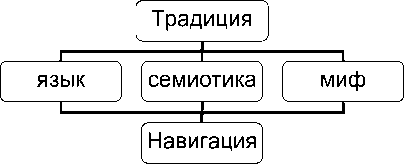

Функциональная структура интегральной ИММ включает базис (навигация, эмпирический уровень познания), сложно дифференцированное «тело» (разнообразные знаковые системы, теоретический уровню познания) и венец (традиция, интегрирующее звено, отражает общий уровень социо-природной адаптации) (рис. 2).

Общество

Рис. 2. Структура информационной модели мира (ИММ)

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Базисный блок – навигация в пространстве-времени не только является основанием ИММ, но пронизывает и семантически объединяет все её части, т.е. выполняет функцию каркаса всей модели. Объективная оценка ведущей роли навигации в формировании информационной модели мира опирается на ее универсальные возможности в определении любого объекта по его положению в пространстве-времени . Кроме того, навигация как совокупность способов ориентирования и передвижения, обеспечивает решение главной для адаптации, выживания и развития человека задачи «быть в нужное время в нужном месте». Система ориентирования человека, как и других биологических видов, опирается на информационные ресурсы географического пространства, в котором наиболее устойчивыми, следовательно, – надежными, являются планетарно-космические процессы [23].

Функцию тиражирования и кодирования жизненно-важной информации выполняют знаковые системы, объединенные в семиотический, лингвистический, топонимический, картографический, мифологический блоки ИММ (на рис. 2 показано только три из них). На основе сопоставления рассчитанных для разных географических широт, суточных, сезонных и годовых графиков тени с системой современных знаков и древних мифологических образов, получен алгоритм кодирования знаков природы «природный процесс – знак – мифологический образ» . Этим понятиям даны новые определения, основанные на их генезисе, свойствах и функциях в информационном процессе: «знаковый природный процесс (семиотика природы)» – жизненно-важный процесс, выполняющий роль сигнала (режим освещения), «знак» – графическая модель природного процесса (реальное его отражение, абстрактное для восприятия); «образ» – художественная модель знака (конкретен по форме, идеален по содержанию); «миф» – обобщенная образно-сюжетная модель природного процесса [13].

При таком понимании процесса передачи организованного разнообразия географического пространства в пространство культуры раскрывается безграничный информационный потенциал ориентиров пространства-времени в объяснении сакрального смысла знаков, образов, раскрытия объективной основы ностратического родства языков, изначального географического смысла топонимов.

Функция фильтрации информации, выделения и сохранения для будущих поколений самого надежного и необходимого для продолжения жизни знания, в его сложившихся за предшествующее время формах, выполняется традицией (традиционной культурой). Народная традиция как составная часть культуры, выполняет функции жизнеобеспечения с учетом уникальности этноса и региональных особенностей освоенного им ландшафта. Природное и культурное наследие в контексте навигационной концепции информационной модели мира выступает в роли универсального средства коммуникации – межрегиональной и межпоколенной, обеспечивая связь частей целостной мировой культуры в пространстве и времени .

Так системный анализ информационных процессов в географическом, геокуль-турном и информационном пространстве неизбежно приводит к представлению о потоке навигационной информации, по сути, – о потоке превращенной солнечной энергии, организующем структуру информационной модели мира и ее блоков-подсистем . Широкое использование именно солярной навигации можно объяснить тем, что как ориентир Солнце отвечает требованиям универсальности и доступности, а главное – определяет порядок жизни и деятельности.

Определение информации как организованного разнообразия геосистем и их моделей позволяет рассматривать комплекс современных экологических, экономических и социальных проблем как проявления целостного процесса – системного кризиса современной цивилизации и определить его основную причину как нарушение потоков вещества, энергии и информации в разных блоках ИММ и ее общей проточности [19; 20].

На ранних этапах развития ИММ (технологии навигации – прямое визирование) напряженность потоков между человеком и природой была несопоставимо меньше современного уровня, но их доля доминировала в сравнении с потоками внутри формирующейся социальной подсистемы.

Результат такого соотношения – преобладание рациональных знаний, необходимых для выживания человека как биологического вида. На этом этапе гуманитарное знание развивается как искусство, этика и эстетика взаимодействия с окружающим миром, которые непосредственно отражают, сопровождают и тиражируют в универсальных и оптимальных для восприятия формах, жизненно важные знания о закономерностях природной среды. Такой состав знания, с преобладанием рациональной естественнонаучной составляющей, лежит в основе первобытной культуры, наиболее близкой к начальной стадии развития социальной формы движения материи, представленной в животном мире, где, как известно, нет места иррациональным формам поведения.

На этапе массового внедрения технологии обратного визирования по тени резко возрастает семиотическая продуктивность астрономических инструментов, графические знаки получают широкое выражение в общедоступных художественных образах, построенных на ландшафтных и биотических ассоциациях (растительных, животных, антропоморфных). Высокая эффективность широкого спектра новых семиотических средств и возможность количественной оценки окружающей среды (измерение пространства-времени) породили «информационный взрыв», и, как следствие, более высокий уровень сущностного освоения природы. Однако моделирование на основе абстрактного знака имеет и свои отрицательные стороны, в числе которых: быстрое накопление погрешностей, ограниченность моделей по качеству отражения природных процессов и по области применения, общая формализация мышления и мировосприятия.

Зарождение и развитие городской культуры закрепило отрыв материальной и нематериальной культуры от природной основы, а повышенная напряженность потоков вещества, энергии и информации в искусственном, относительно ограниченном культурном пространстве, объективно способствовала развитию социальных институтов и гуманитарного знания, значение которых объясняется задачами социальной адаптации, т.е. установлением порядка внутри социо-культурной подсистемы. В это время «слово» получает свой неоправданно высокий статус «Вначале было слово», неоднократно подвергнутый сомнению («мысль изреченная есть ложь», «сила печатного слова», «педагогика слова»), но удобный в управлении обществом.

Сегодня гуманитарное знание имеет статус системы наук, оставаясь по своей сути искусством, поскольку не владеет количественными методами, а статистические методы позволяют создавать только очень ненадежные искусственные модели. Неустойчивость методологии и, в целом, содержательного наполнения гуманитарного знания лежит в основе иррациональных тенденций его развития, которые в истории цивилизации проявлялись в таких формах, как религиозный догматизм, научный мистицизм, идеологизация знания, политизация сознания и, как неизбежный результат, – монополия на истину, т.е. полная ограниченность.

Очевидно, единство естественного и гуманитарного знания заключено в первооснове моделей – природе, а различия связаны с уровнем (порядком) моделирования: «модели моделей» по мере удаления от своей первоосновы накапливают погрешности, ограничиваются в выборе источников и замыкаются в искусственную систему, теряющую связь с реалиями пространства-времени. Такая система неизбежно вступает в противоречия с жизнью и той частью культуры, которая непосредственно связана с жизнеобеспечением. В таком контексте нарастающие тенденции междисциплинарных коммуникаций и интеграции знания (например, геоэкология, география культуры и другие сочетания наук с географией) могут рассматриваться как проявления иммунитета цивилизации – защитной реакции в целях самосохранения.

Таким образом, ретроспективный анализ информационного взаимодействия географического, геокультурного и информационного пространств показывает, что проточность выступает гарантией устойчивого развития и в масштабе целостной глобальной системы [23].

Выводы

Разработка универсального определения информации в географии служит задачам системного исследования общих и частных проблем, а так же обеспечивает: междисциплинарные коммуникации, интеграцию разноаспектных исследований, рассмотрение проблем в широком пространственном контексте с учетом целостности географической оболочки Земли.

Определение информации как организованного разнообразия систем позволяет: исследовать процессы информационного взаимодействия географического, геокуль-

Общество

турного и информационного пространства; применять понятие поточности как основы организации и устойчивости к глобальной системе «Природа–Общество» и любой ее части; выявить объективные причины деформации и перестройки географических систем и моделей.

Исследования информации как организованного разнообразия географических систем и моделей раскрывают объективную природу информации – пространственно-временной континуум, порядок пространства-времени, определяемый космической надсистемой.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Список литературы Информация как организованное разнообразие географических систем и моделей

- Глушков В.М. Введение в кибернетику. -Киев: Изд-во АН УССР, 1964. -324 с.

- Винер Н. Кибернетика. -М.: Наука, 1968. -201 с.

- Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. -М.: Высшая школа, 1991. -366 с.

- Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. -М: МГУ, 2005. -496 с.

- Колмогоров А.Н. Теория информации и теория алгоритмов. -М.: Наука, 1987. -304 с.

- Лачинов В.М., Поляков А.О. Информодинамика или Путь к Миру открытых систем/Изд. второе, перераб. и доп. -СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. -431 с.

- Паранин В.И. Историческая география летописной Руси. -Петрозаводск: Карелия. 1990. -152 с.

- Паранин В.И. История варваров. -СПб.: Изд-во РГО, 1998. -284 с.

- Паранина Г.Н. Эколого-географическая оценка геосистем//Изв. РГО, Воронежское отд. -2001, № 6. -С. 57-60.

- Паранина. Г.Н. Географические аспекты в изучении информационных процессов//Региональные и отраслевые географические исследования: Сб. н. ст. -СПб.: Изд-во РГО, 2005 -С. 34-37.

- Паранина Г.Н., Паранин Р.В. Северные лабиринты как астрономические инструменты в соотношении с образцами мифологии и символами культуры//Общество. Среда. Развитие. -2009, №4. -С. 120-134.

- Паранина Г.Н. Отражение пространства и времени в древних символах (на примере знака Рюрика)//Общество. Среда. Развитие. -2010, № 2. -С. 199-207.

- Паранина Г.Н. Свет в лабиринте: время, пространство, информация//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 1. -С. 202-207.

- Паранина А.Н., Григорьев Ал.А., Эйдемиллер К.Ю. О трансформации географического, социокультурного и информационного пространства: к итогам LXVI Герценовских чтений, посвященных 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского//Известия РГПУ им. А.И. Герцена. -2014, № 168. -С. 72-78.

- Урсул А.Д. Отражение и информация. -М.: Мысль,1973 -232 с.

- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. -М.: Изд. иностр. лит., 1963. -830 с.

- Paranina G.N. Northern Labirinths -gnomon and models of geographical space//Procedia. Social and Behavioral Sciences. -2011, № 19. -Р. 593-601.

- Paranina A. Northern Labyrinths in North Europe: A Key to Time and Space (Ch. 33)//Environment and Ecology in the Mediterranean Region. -Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne, 2012. -P. 393-408.

- Paranina A.N. Navigation in Space-Time as the Basis for Information Modeling//Scientific Research Publishing. Archaeological Discovery -Eastern Connecticut State Univ., USA, 2014, vol. 2, № 3. -P. 83-89.

- Paranina A.N. Navigation in geographical space as a factor of development of civilizations//International Conf. «Applied Ecology: Problems, Innovations» Proceegings ICAE-2015 7-10 May, 2015, Tbilisi-Batumi. -Tbilisi, 2015. -P. 211-215.

- Paranina A., Paranin R. Interaction of the nature and ancient persons on the coast of the White Sea//J. Wetlands Biodiversity (JWB), Braila, Romania (MUZEUL BRAILEI, Institu?ie publica subordonata profesional Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i financiar Consiliului Jude?ean Br?ila). -2014, № 4. -P. 131-140.

- Paranina A., Paranin R. Northern Labyrinths as Navigation Network Elements//Activities in Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation/Ed. A. Weintrit. -London -New-York -Leiden: CRC Press. 2015, Ch. 4. -P. 177-180.

- Paranina A. The navigation network as the basis for the organization of geo-cultural and information space//Satellite-2015 Engineering Conferences, August 17-19, 2015 Houston, Texas, USA. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://satellite.conferenceseries.com