Инклюзивные диспозиции и компетенции педагогов общеобразовательных организаций: проблемы взаимосвязи

Автор: Кантор В.З., Проект Ю.Л.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 3 (116), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Диверсификация образования детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющаяся на основе инклюзивной образовательной парадигмы, актуализировала задачи формирования и развития инклюзивных компетенций у педагогов общеобразовательных организаций. Эти компетенции должны рассматриваться в их связи с инклюзивными диспозициями педагога как смысловыми структурами его личности. Проблема взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций педагогов до настоящего времени в эмпирической плоскости не анализировалась. Цель исследования - установление характера взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций педагогов общеобразовательных организаций.

Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивные диспозиции педагогов, инклюзивные компетенции педагогов, типологический подход, педагоги общеобразовательных организаций

Короткий адрес: https://sciup.org/147244444

IDR: 147244444 | УДК: 37:013 | DOI: 10.15507/1991-9468.116.028.202403.384-399

Текст научной статьи Инклюзивные диспозиции и компетенции педагогов общеобразовательных организаций: проблемы взаимосвязи

Диверсификация образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляющаяся в русле инклюзивной образовательной парадигмы и охватывающая все институциональные уровни образования – от отдельного класса или школы до национальных образовательных систем в целом [1; 2], закономерно обусловила становление принципиально нового – инклюзивного – образовательного ландшафта1 [3]. Однако в ходе имплементации инклюзии обнаруживается ряд противоречий, и одно связано с несоответствием имеющихся у школьных педагогов компетенций потребностям внедрения и реализации инклюзивных образовательных практик [4; 5].

В данном контексте формирование и развитие инклюзивных компетенций у действующих педагогов общеобразовательных организаций приобретает ключевое значение. Предметом экспериментального изучения становится наличный уровень сформированности инклюзивных компетенций у школьных педагогов [6; 7], а также факторы и предикторы развития следующих компетенций: климат в педагогическом коллективе школы [8], профессиональные компетенции учителя в целом, личностные качества, профессионально-демографические характеристики [9].

Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская и В. Г. Шкунов отмечают, что «ограниченность традиционного представления о компетентности обнаруживается сразу же, как только мы входим в пространство смыслов профессиональной деятельности педагога (выделено нами. – Aвт. )» [10]; формирование и развитие инклюзивных компетенций педагогов не может рассматриваться вне их связи с соответствующими смысловыми структурами личности. Поскольку в качестве подобных структур, генерирующих личностные смыслы профессиональной деятельности, выступают профессиональные диспозиции [11], постольку применительно к ком-петентностному обеспечению профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзии речь должна идти об инклюзивных диспозициях педагога, являющихся неотъемлемой составляющей или содержательным компонентом его профессиональных диспозиций в целом [12]. При этом обнаруживаются различные типы инклюзивных диспозиций педагогов [13].

Проблема взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций педагогов общеобразовательных организаций в эмпирической плоскости до настоящего времени не разрабатывалась. Близкими по содержанию к понятию диспозиции выступают термины «установка», «аттитюд» и «отношение» [11]; при экспериментальном изучении соответствующих профессионально-личностных характеристик школьных педагогов как субъектов инклюзивного образования детей с ОВЗ указанные понятия также не анализировались в аспекте их взаимосвязи с инклюзивными компетенциями [14–16].

В итоге обедняются представления о механизмах формирования и развития инклюзивных компетенций педагогов.

Данное исследование направлено на восполнение указанного пробела. Его цель заключалась в том, чтобы в русле типологического подхода к инклюзивным диспозициям педагогов общеобразовательных организаций изучить характер их взаимосвязи с инклюзивными компетенциями.

Обзор литературы

Представление об учителе инклюзивной школы как о субъекте профессиональнопедагогической деятельности, призванном воплощать качественно новый тип профессионализма в сфере образования [17], актуализирует профессионально-личностные аспекты работы педагога в условиях инклюзии.

О. М. Хомутова и С. В. Сарычев в данном контексте акцентируют внимание на той профессионально-личностной характеристике педагога, которую они определяют, как сформированность социальных установок на совместную (учебную) деятельность с обучающимися с ОВЗ. При этом в методологическом плане выстраиваемую систему представлений ученые базируют в том числе на диспозиционной концепции личности В. А. Ядова [18]. Тем самым определяется диспозиционный подход к рассмотрению профессионально-личностного статуса педагога инклюзивного образования.

Диспозиционный подход продуктивно реализуется в различных по своей направленности теоретико-экспериментальных исследованиях, целевой группой которых выступают педагоги разных категорий [19–21]. Разработка проблематики диспозиций применительно к деятельности педагога имеет давние и глубокие традиции [22]. Американские ученые Л. Г. Кац и Дж. Д. Ратс положили начало реализации дискурса, связывающего диспозиции со становлением учительских компетенций [23].

В разрезе инклюзивного образования данный дискурс, определяющий возможность и перспективность комбинированной опоры на диспозиционный и компетент-ностный подходы к личности педагога как профессионала, приобретает особую актуальность, поскольку речь должна идти об инклюзивных диспозициях и инклюзивных компетенциях педагога, а компетентностное обеспечение играет ключевую роль в имплементации инклюзии: «Компетентность учителей, – отмечают немецкие исследователи Л. Кюлькер и К. Греш, – считается важным условием успеха школьной инклюзии, и в то же время к учителям предъявляются новые требования» [24]. Развитие инклюзивных диспозиций является результатом их формирования у будущего педагога в процессе освоения профессии и дериватом собственной личностной активности уже практикующего педагога [13], а овладение инклюзивными компетенциями должно происходить не только в рамках получения педагогического образования [25], но и в условиях реальной профессиональной деятельности, непосредственно в той общеобразовательной организации, где педагоги работают2.

Таким образом, анализ диады «инклюзивные диспозиции педагога – инклюзивные компетенции педагога» в аспекте имеющихся взаимосвязей приобретает важное значение с точки зрения дальнейшего углубления представлений о специфике профессионально-личностной детерминации деятельности педагога, реализующего инклюзивное образование детей с ОВЗ. В рамках подобного изучения должно учитываться многообразие инклюзивных диспозиций педагогов, проявляющееся в наличии четырех типов обобщенных инклюзивных диспозиций – поддерживающей, скептической, отрицающей и аналитической, которые определяются в результате факторизации соответствующих первичных диспозиций: аналитической, детоцентрированной, личностноориентированной, мировоззренческой, системоцентрированной, скептической, негативной и индифферентной [13].

Материалы и методы

В рамках эмпирического исследования в качестве респондентов на основе добровольного информированного согласия выступили 759 педагогов общеобразовательных организаций (59 мужчин и 700 женщин) в возрасте от 20 до 70 лет (средний возраст – 44 года, стандартное отклонение – 12,5 лет). Состав выборки включал 234 учителя начальной школы, 412 учителей средней школы и 113 педагогов дополнительного образования. 44,1 % участников исследования имели профессиональный стаж свыше 20 лет, 21,2 % – стаж до 5 лет, 17,7 % – стаж от 11 до 20 лет, 17,0 % – стаж от 6 до 10 лет. Опытом работы в условиях инклюзии обладали 408 педагогов (53,8 % участников исследования).

География исследования охватывала 7 федеральных округов Российской Федерации: Северо-Западный (67,6 % респондентов), Южный (9,6 %), Центральный (9,5 %), Приволжский (6,2 %), Уральский (3,6 %), Сибирский (2,0 %) и Дальневосточный (1,5 %).

В работе использовались две взаимодополняющие авторские диагностические методики, представленные в виде онлайн-формы Яндекс – ситуационный профессиональный тест сформированности инклюзивных компетенций педагога и методика самоидентификации инклюзивных диспозиций педагога.

Первый диагностический инструмент предназначен для определения общего уровня компетентностного обеспечения деятельности педагога в условиях инклюзии в разрезе пяти соответствующих интегральных компетенций, связанных с организацией инклюзивного образовательного процесса, индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ, сопровождением обучающихся с ОВЗ, их психолого-педагогической поддержкой а также с содержательными и инструментальными знаниями по работе с ними.

Тест объединяет 25 ситуационных задач, которые отражают проблемные ситуации, возникающие в инклюзивной образовательной практике. Инклюзивные компетенции педагога оцениваются как сформированные при выборе 75 % и более правильных вариантов разрешения предложенных ситуаций, как сформированные лишь частично – при выборе свыше 50 %, но менее 75 % правильных вариантов, как несформированные – при выборе менее 50 % правильных вариантов3.

Второй диагностический инструмент – методика самоидентификации инклюзивных диспозиций педагога – основывается на 8 психологических портретах педагогов, воплощающих каждый из 8 типов их первичных инклюзивных диспозиций [13]. Респондентам предлагалось с опорой на 6-балльную шкалу Ликерта (1 – совершенно не похоже; 6 – очень похоже) оценить степень собственного сходства с этими портретами («самооценка») и сходства с ними большинства педагогов («отраженная оценка»). Также анализировались и 4 вторичные инклюзивные диспозиции [13].

В дополнение к обозначенным методикам участникам опроса предлагалось ответить на ряд вопросов относительно их профессионального опыта и социально-демографических характеристик.

Для проведения математико-статистической обработки данных использовались сравнительный анализ с применением критерия χ 2 Пирсона на основе распределения общей выборки на группы с различным уровнем сформированности инклюзивных компетенций, корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена, пошаговый регрессионный анализ. Все статистические расчеты выполнены с помощью программы Statistica 8.0.

Результаты исследования

Материалы проведенного эмпирического исследования свидетельствуют о том, что на фоне недостаточного уровня сформированности инклюзивных компетенций у педагогов общеобразовательных организаций наблюдается его соотношение со степенью выраженности у этих педагогов тех или иных инклюзивных диспозиций.

Согласно полученным результатам у 29,5 % педагогов инклюзивные компетенции не сформированы вовсе, у 48,3 % – сформированы лишь частично, и только у 22,2 % респондентов они предстают как сформированные. При этом наиболее симметричное распределение педагогов с различным уровнем сформированности инклюзивных компетенций обнаруживается среди учителей средней школы: у 45,3 % из них инклюзивные компетенции сформированы частично, остальные в практически равных долях – 27,2 % и 27,5 % соответственно – демонстрируют либо не-сформированность, либо, напротив, высокую степень сформированности инклюзивных компетенций. Среди респондентов из числа учителей начальной школы высокая степень сформированности инклюзивных компетенций фиксируется только у 14,5 %, а среди педагогов дополнительного образования – лишь у 18,6 %.

В то же время обнаружились достоверные различия между педагогами разных категорий применительно к интегральным инклюзивным компетенциям, связанным с организацией инклюзивного образовательного процесса в целом (χ2 = 10,4; p = 0,006), сопровождением обучающихся с ОВЗ (χ2 = 12,2; p = 0,002) и индивидуально-ориентированного маршрута для таких обучающихся (χ2 = 14,9; p = 0,0006): если в контексте организации процесса и сопровождения более высокие показатели продемонстрировали учителя средней школы, то в плане индивидуализации обучения ребенка с ОВЗ – педагоги дополнительного образования. Учителя начальной школы характеризуются редуцированными показателями в данных аспектах. Применительно к интегральным инклюзивным компетенциям, лежащим в плоскости содержательных и инструментальных знаний, касающихся обучения детей с ОВЗ, и оказания психолого-педагогической поддержки в процессе обучения, значимые различия между педагогами разных категорий не обнаруживаются.

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о дифференциации выраженности у педагогов инклюзивных диспозиций в зависимости от уровня сформиро-ванности у них инклюзивных компетенций (табл. 1). В аспекте самооценки обнаруживается возрастание выраженности инклюзивных диспозиций, несущих позитивные смыслы, по мере повышения уровня сфор-мированности у педагогов инклюзивных компетенций. Речь идет о диспозициях, связанных с ориентацией на расширение возможностей обучения и социализации детей с ОВЗ (детоцентрированная диспозиция), признанием инклюзии как императива современного общества (мировоззренческая диспозиция), пониманием инклюзии в контексте развития личности обучающихся (личностно-ориентированная диспозиция), представлением об инклюзии как ресурсе совершенствования системы образования

(системоцентрированная диспозиция), и ориентацией на анализ возможностей и ограничений в имплементации инклюзии (аналитическая диспозиция).

Применительно к инклюзивным диспозициям, характеризующимся проявлением либо скепсиса по отношению к инклюзивному образованию (скептическая диспозиция), либо активного неприятия такого образования (негативная диспозиция), либо безразличия к нему (индифферентная диспозиция), наблюдается обратная тенденция: они в наибольшей степени выражены у педагогов с несформированными инклюзивными компетенциями.

Относительно отраженной оценки выраженности инклюзивных диспозиций, обнаруживающейся в оценках педагогами представленности этих диспозиций в педагогическом сообществе, различия нивелируются, и соответствующие оценки педагогов приобретают сходство. Независимо от уровня сфор-мированности инклюзивных компетенций педагоги отмечают меньшую выраженность детоцентрированной и системоцентрированной инклюзивных диспозиций у своих коллег.

Т а б л и ц а 1. Выраженность инклюзивных диспозиций в группах педагогов с различным уровнем сформированности инклюзивных диспозиций

T a b l e 1. Inclusive dispositions in groups of teachers with different levels of formedness of inclusive dispositions

|

Инклюзивные диспозиции / Inclusive dispositions |

Я / Self |

Большинство педагогов / Most of teachers |

||||||

|

M / Me |

x 2 |

M / Me |

x 2 |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

Детоцентрированная / Childcentered |

4,0/4 |

4,1/4 |

4,5/5 |

4,9 ** |

3,7/4 |

3,8/4 |

3,9/4 |

17,2 |

|

Мировоззренческая / Worldview |

3,9/4 |

4,2/4 |

4,5/5 |

5,5** |

3,9/4 |

3,9/4 |

4,1/4 |

19,1* |

|

Индифферентная / Indifferent |

3,5/4 |

2,5/2 |

2,1/2 |

14,6 *** |

3,6/4 |

2,9/2 |

2,7/2 |

47,0*** |

|

Аналитическая / Analytical |

4,1/4 |

4,5/5 |

4,5/5 |

5,2 ** |

3,9/4 |

4,3/4 |

4,3/4 |

27,8 ** |

|

Негативная / Negative |

3,8/4 |

2,9/2 |

2,2/2 |

7,2 *** |

3,8/4 |

3,3/3 |

2,8/2 |

40,2*** |

|

Личностно-ориентированная / Personality-oriented |

3,8/4 |

4,0/4 |

4,6/5 |

9,7*** |

3,7/4 |

3,7/4 |

4,0/4 |

22,9* |

|

Скептическая / Sceptical |

4,4/4 |

4,0/4 |

3,6/4 |

1,0*** |

4,3/4 |

4,0/4 |

3,7/4 |

20,2* |

|

Системоцентрированная / |

4,0/4 |

4,1/4 |

4,3/4 |

21,2* |

4,0/4 |

3,9/4 |

4,1/4 |

18,2 |

System-centered

Примечания : M – среднее; Me – медиана; 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень; х 2 — критерий Пирсона; * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001.

Notes : M - mean; Me - median; 1 - low; 2 - middle; 3 - high; x 2 — Pearson’s chi-square test; * - p < 0,05;

** - p < 0,01; *** - p < 0,001.

Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. Source : Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

В то же время в оценках представленности в профессиональном сообществе негативно ориентированных инклюзивных диспозиций имеются существенные различия: респонденты с несформированными инклюзивными компетенциями относят подобные диспозиции основной массе других педагогов в большей степени, чем те, у кого эти компетенции сформированы в полной мере или хотя бы частично.

Анализ вторичных инклюзивных диспозиций и их связи с инклюзивными компетенциями педагогов общеобразовательных организаций позволил не только установить характер распределения педагогов по типам вторичных диспозиций в их соотнесенности с уровнем сформированности инклюзивных компетенций, но и обнаружить смешанные типы инклюзивных диспозиций: смешанную положительную и смешанную отрицательную. Они зафиксированы у педагогов, в равной степени идентифицированных с поддерживающей и аналитической диспозициями, и со скептической, и отрицающей диспозициями.

В выявленном распределении наблюдаются достоверные различия среди педагогов с разным уровнем сформированно-сти инклюзивных компетенций (χ2 = 53,2; p < 0,001).

У педагогов с низким уровнем сфор-мированности инклюзивных компетенций наиболее часто отмечаются скептическая (34,6 %), поддерживающая (19,8 %) и аналитическая (18,1 %) инклюзивные диспозиции. Педагогам именно этой группы чаще остальных присущи отрицающая (9,9 %) и смешанная отрицательная (13,7 %) диспозиции. Бо́льшая же часть педагогов с низким уровнем сформированности инклюзивных компетенций (58,2 %) характеризуются диспозициями, определяющими скорее неготовность включаться в инклюзивный образовательный процесс, что вполне закономерно в контексте ранее выявлявшейся связи данных типов инклюзивных диспозиций с параметрами отношения педагогов к инклюзии [26]. Среди педагогов со сформированными инклюзивными компетенциями суммарно доминируют те, кого отличают аналитическая (36,5 %) и поддерживающая (30,8 %) инклюзивные диспозиции. Аналитическая диспозиция (33,8 %) преобладает у педагогов, инклюзивные компетенции которых сформированы лишь частично, тогда как поддерживающая (23,2 %) и скептическая (22,1 %) инклюзивные диспозиции проявляются практически в равной степени. Смешанная отрицательная диспозиция обнаруживается у 12,4 % педагогов данной группы. В целом доминирующими у педагогов вне зависимости от уровня сформированности инклюзивных компетенций являются аналитическая, поддерживающая и скептическая инклюзивные диспозиции.

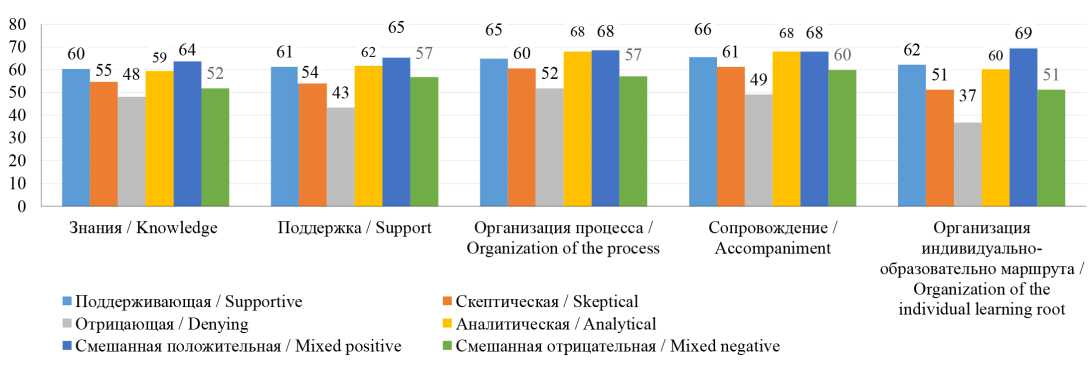

В разрезе отдельных интегральных инклюзивных компетенций по результатам сравнительного анализа (рис. 1) между педагогами, характеризующимися различными типами инклюзивных диспозиций, обнаруживаются достоверные различия (при p ≤ 0,01 %) применительно к каждой подобной компетенции: работа с обучающимися с ОВЗ (χ2 = 27,7), поддержка обучающихся с ОВЗ (χ2 = 26,3); организация инклюзивного образовательного процесса в целом (χ2 = 27,9), психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (χ2 = 22,4) и организация индивидуально-ориентированного образовательного маршрута (χ2 = 22,5). Высокий уровень сформированности всех интегральных инклюзивных компетенций, кроме компетенции в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, наблюдается у педагогов, имеющих смешанную положительную диспозицию, что указывает на потенциальную значимость сочетания аналитической и поддерживающей диспозиций педагога как условия развития его инклюзивных компетенций. Данное обстоятельство приобретает принципиальную важность – такие педагоги проявляют максимальную успешность в решении задач индивидуализации обучения ребенка с ОВЗ.

В наименьшей степени все интегральные инклюзивные компетенции сформированы у педагогов, характеризующихся отрицающей инклюзивной диспозицией. Если с профессиональными задачами, которые связаны с организацией инклюзивного образовательного процесса и решение

Р и с. 1. Соотношение типов вторичных инклюзивных диспозиций и ключевых компонентов инклюзивных компетенций педагогов

F i g. 1. Relationship between the types of secondary inclusive dispositions and key components of inclusive competencies of teachers

Источник : составлено авторами. Source : Compiled by the authors.

которых возможно на основе определенных регламентов и нормативов, такие педагоги справляются, то задачи, требующие реализации индивидуального подхода к обучению ребенка с ОВЗ, вызывают у них предельное напряжение. Это касается и педагогов, проявляющих скептическую диспозицию, хотя они и отличаются более высоким уровнем сформированности компетенций в сфере сопровождения обучающихся с ОВЗ и организации инклюзивного образовательного процесса. В то же время педагоги, характеризующиеся поддерживающей, аналитической и смешанной положительной диспозициями, имели менее благоприятный статус в аспекте сформированности компетенций, лежащих в плоскости содержательных и инструментальных знаний, которые обеспечивают имплементацию инклюзии.

С точки зрения взаимосвязи вторичных инклюзивных диспозиций и инклюзивных компетенций педагогов зафиксированы достоверные обратные связи между всеми интегральными инклюзивными компетенциями педагогов и отрицающей инклюзивной диспозицией (табл. 2). Данная диспозиция обнаруживается у педагогов, не имеющих опыта работы в условиях инклюзии.

Отрицающая инклюзивная диспозиция выступает барьером к принятию инклюзии как нормы современного образования.

Педагоги, для которых характерна подобная диспозиция, формируют устойчивые предубеждения по отношению к образовательным возможностям обучающихся с ОВЗ, не имея опыта взаимодействия с ними. Такая диспозиция не стимулирует желание педагога приобретать новый опыт и развивать свои профессиональные компетенции в работе с подобной категорией обучающихся.

Выраженность скептической инклюзивной диспозиции также обнаруживает обратную корреляцию со всеми интегральными инклюзивными компетенциями, однако не имеет связи с опытом работы педагога в условиях инклюзии. Скептическое отношение части педагогов к инклюзивному образованию определяется не негативным опытом профессионального взаимодействия со школьниками с ОВЗ, а недостаточной сфор-мированностью инклюзивных компетенций. В итоге дефицитарность инклюзивных компетенций приводит к ситуациям неудачи в профессиональной деятельности в условиях инклюзии, что провоцирует возникновение сомнений относительно возможности реализации инклюзии в образовательной практике, что блокирует развитие инклюзивных компетенций.

Связи поддерживающей и аналитической инклюзивных диспозиций с интегральными инклюзивными компетенциями предстают как достоверные, но недостаточные.

Поддерживающая инклюзивная диспозиция выражена у педагогов, имеющих более высокий уровень сформированности инклюзивных компетенций в области содержательных и инструментальных знаний о работе с детьми с ОВЗ, организации инклюзивного образовательного процесса, оказания обучающимся с ОВЗ психолого-педагогической поддержки и обеспечения индивидуального образовательного маршрута. Аналитическая инклюзивная диспозиция выявлена в большей степени у педагогов, обладающих компетенциями в оказании обучающемуся с ОВЗ психолого-педагогической поддержки и индивидуализации обучения. Педагоги с выраженной аналитической диспозицией характеризуются более сформированными инклюзивными компетенциями применительно к работе с детьми с ментальными нарушениями.

Пошаговый регрессионный анализ, проведенный применительно к интегральным инклюзивным компетенциям педагогов и их опыту работы с детьми с ОВЗ, детализировал полученные данные в аспекте уяснения предикторов развития этих компетенций (табл. 3).

Значимость отрицающей инклюзивной диспозиции определяется как предиктор недоразвития всех интегральных инклюзивных компетенций педагогов. Весомыми предикторами формирования инклюзивных компетенций становятся опыт работы педагога в условиях инклюзии и его возраст. Молодые педагоги, включенные в инклюзивный образовательный процесс, характеризуются более развитыми инклюзивными компетенциями и, в частности, более высоким уровнем сформированно-сти содержательных и инструментальных знаний, обеспечивающих имплементацию инклюзии, а также бо́льшими возможностями в плане оказания психолого-педагогической поддержки. При этом широта спектра обучающихся с ОВЗ в аспекте принадлежности к различным нозологическим группам выступает предиктором развития компетенций в области организации инклюзивного образовательного процесса и обеспечения индивидуального образовательного маршрута. Поддерживающая инклюзивная диспозиция оказывает незначительное, но достоверное влияние на расширение содержательных и инструментальных знаний, необходимых педагогу для реализации профессиональной деятельности в условиях инклюзии, и на развитие инклюзивной компетенции, связанной с организацией индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с ОВЗ, а аналитическая – на развитие инклюзивных компетенций педагога в целом.

Т а б л и ц а 2. Результаты анализа взаимосвязи инклюзивных диспозиций и компетенций

T a b l e 2. The results of the analysis of the interrelation between inclusive dispositions and competencies

|

Инклюзивные компетенции / Inclusive competencies |

Вторичные инклюзивные диспозиции / Second order inclusive dispositions |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Знания / Knowledge |

0,12 |

–0,14 |

–0,32 |

0,06 |

|

Поддержка / Support |

0,08 |

–0,16 |

–0,35 |

0,07 |

|

Организация процесса / Organization of the process |

0,09 |

–0,17 |

–0,36 |

0,06 |

|

Сопровождение / Accompaniment |

0,04 |

–0,15 |

–0,34 |

0,04 |

|

Организация индивидуального образовательного маршрута / Organization of the individual learning route |

0,15 |

–0,13 |

–0,29 |

0,08 |

|

Ментальные нарушения / Mental disorders |

0,06 |

–0,17 |

–0,31 |

0,08 |

|

Нарушения сенсорной и двигательной сферы / Sensory and motor disorders |

0,06 |

–0,16 |

–0,34 |

0,02 |

|

Общий балл / Total score |

0,11 |

–0,19 |

–0,40 |

0,08 |

|

Опыт работы в условиях инклюзии / Work experience in an inclusive environment |

0,06 |

–0,02 |

–0,13 |

0,06 |

Список литературы Инклюзивные диспозиции и компетенции педагогов общеобразовательных организаций: проблемы взаимосвязи

- Para B. H., Siddiqui M. H. Diversifying Classrooms for Children with Special Needs through an Inclusive Lens // International Journal of Indian Psychology. 2022. Vol. 10, issue 3. P. 372-380. URL: https://ijip.in/articles/ diversifying-classrooms-for-children-with-special-needs-through-an-inclusive-lens/ (дата обращения: 28.01.2024).

- Inclusive Education in the Diversifying Environments of Finland, Iceland and the Netherlands: A Multilingual Systematic Review / C. E. Wolff [et al.] // Research in Comparative and International Education. 2021. Vol. 16, issue 1. P. 3-21. https://doi.org/10.1177/1745499921991958

- The Inclusion for Students with Special Educational Needs across the Asia Pacific // The Changing Landscape ; ed. by W. Beamish, M. Yuen. Singapore : Springer, 2022. 223 p. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2221-3

- Миронова М. В., Смолина Н. С., Новгородцева А. Н. Инклюзивное образование в школе: противоречия и проблемы организации доступной среды (на примере школ Российской Федерации) // Перспективы науки и образования. 2019. № 6 (42). С. 349-359. https://doi.org/10.32744/pse.2019.6.29

- Nimante D., Kokare M. Perspective of Teachers on Their Competencies for Inclusive Education // Acta Paedagogica Vilnensia. 2022. Vol. 49. P. 8-22. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.49.1

- Education for all in Action: Measuring Teachers' Competences for Inclusive Education / W. Vantieghem [et al.] // PLoS One. 2023. Vol. 18, issue 11. Article no. e0291033. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291033

- Analysis of the Factors Influencing Inclusive Education Competency of Primary and Secondary Physical Education Teachers in China Agency / R. Xue [et al.] // Sustainability. 2023. Vol. 15, issue 1. Article no. 308. https://doi.org/10.3390/su15010308

- The Influence of School Inclusive Education Climate on Physical Education Teachers' Inclusive Education Competency: The Mediating Role of Teachers' Agency / R. Xue [et al.] // Frontiers in Psychology. 2023. Vol. 14. Article no. 1079853. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1079853

- Mihic S. S., Vorkapic S. T., Cepic R. Teachers' Competencies for Inclusive Teaching: Relation to Their Professional Development and Personality // European Journal of Contemporary Education. 2022. Vol. 11, issue 2. Р. 446-458. https://doi.org/10.13187/ejced.2022.2.446

- Сенько Ю. В., Фроловская М. Н., Шкунов В. Г. Становление гуманитарного базиса профессиональной компетентности учителя // Образование и наука. 2008. № 2 (50). С. 48-55. URL: https://elar.rsvpu.ru/ handle/123456789/33027 (дата обращения: 28.01.2024).

- Абакумова И. В., Савченко Н. А. Профессиональные диспозиции как компонент личностного становления // Российский психологический журнал. 2008. Т. 5, № 1. С. 23-32. https://doi.org/10.21702/ rpj.2008.1.2

- Педагогическое образование как сфера формирования инклюзивных диспозиций учителя / В. З. Кантор [и др.] // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 10. С. 12-44. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-10-12-44

- Инклюзивные диспозиции педагогов общеобразовательных организаций: социально-профессиональный контекст / В. З. Кантор [и др.] // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2023. № 4. С. 184-204. https://doi.org/10.35231/18186653_2023_4_184

- Teachers' Attitude towards Inclusive Education: Latvian and Lithuanian Experiences / D. Bethere [et al.] // Social Sciences. 2023. Vol. 12, issue 7. Article no. 365. https://doi.org/10.3390/socsci12070365

- Einflussfaktoren auf inklusionsbezogene Einstellungen von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen. Ergebnisse einer empirischen Studie in deutschen Bundesländern / A. Burda-Zoyke [et al.] // Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 2023. Vol. 26. P. 55-82. https://doi.org/10.1007/s11618-022-01135-7

- Exploring Attitudinal Dimensions of Inclusive Education: Predictive Factors among Romanian Teachers / A. M. Jurca [et al.] // Education Sciences. 2023. Vol. 13, issue 12. Article no. 1224. https://doi.org/10.3390/ educsci13121224

- Алехина С. В. Педагог инклюзивной школы. Новый тип профессионализма // Образование в Кировской области. 2015. № 1 (33). С. 13-20. EDN: VUWYST

- Хомутова О. М., Сарычев С. В. К проблеме социальных установок педагога на совместную деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. № 4. C. 230-236. URL: http://scientific-notes.ru/magazine/archive/number/45 (дата обращения: 27.01.2024).

- Кряхтунов М. И. Ролевая диспозиция как одно из психологических оснований труда учителя // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 4: Педагогика. Психология. 2017. Вып. 47. С. 130-134. https://doi.org/10.15382/sturIV201747.130-134

- Yang H., Markauskaite L. A. Sociocultural Framework for Exploring Pre-Service Teacher Dispositions: The Role of Experience and Situation // Culture and Education. 2023. Vol. 35, issue 2. P. 342-383. https://doi.org/ 10.1080/11356405.2023.2177006

- te Poel K. Die Reflexion berufsfeldbezogener habitueller Dispositionen angehender Lehrpersonen. Materialien zu einem Mehr-Schritt-Reflexionsverfahren zwischen rekonstruktiver Kasuistik und Selbstreflexion // DiMawe - Die Materialwerkstatt. 2023. Vol. 5, issue 4. P. 34-48. https://doi.org/10.11576/dimawe-6632

- Positioning Dispositions in Initial Teacher Education: An Action Research Approach / Q. Zhang [et al.] // Australian Journal of Teacher Education. 2022. Vol. 47, issue 4. Article no. 3. https://doi.org/10.14221/ajte.2022v47n4.3

- Katz L., Raths J. Dispositions as Goals for Teacher Education // Teaching and Teacher Education. 1985. Vol. 1, issue 4. P. 301-307. https://doi.org/10.1016/0742-051X(85)90018-6

- Külker L., Gresch C. Kompetenz zum inklusiven Unterrichten von allgemeinpädagogischen Grundschullehrkräften: Zusammenhänge zu berufsbiografischen Merkmalen und dem schulischen Kontext // Empirische Sonderpädagogik. 2021. Vol. 13, issue 1. P. 56-74. https://doi.org/10.25656/01:23571

- Sabalú C. D. J. T., González M. F. Y. C., Cortés R. P. B. Inclusive Competences in Initial Training: The Teacher for Inclusive Education // 2021 4th International Conference on Inclusive Technology and Education (CONTIE). Mexico : IEEE. 2021. P. 140-145. https://doi.org/10.1109/C0NTIE54684.2021.00031

- Инклюзивные диспозиции как профессионально значимые характеристики будущих педагогов: типологический аспект / В. З. Кантор [и др.] // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2023. № 210. С. 217-229. https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2023-210-217-229

- Mills C., Ballantyne J. Pre-Service Teachers' Dispositions towards Diversity: Arguing for a Developmental Hierarchy of Change // Teaching and Teacher Education. 2010. Vol. 26, issue 3. P. 447-454. https://doi.org/10.1016/j. tate.2009.05.012

- Цифровые технологии методического сопровождения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования / К. Р. Капиева [и др.] // Перспективы науки и образования. 2023. № 2 (62). С. 658-676. https://doi.org/10.32744/pse.2023.2.39

- Мельник О. В. Программа психолого-педагогического сопровождения в условиях формирования готовности педагогов к реализации инклюзии // Вестник практической психологии образования. 2020. Т. 17, № 4. C. 68-77. https://doi.org/10.17759/bppe.2020170407

- Поникарова В. Н., Лебедева А. А., Покудина Т. Н. Сопровождение педагогов инклюзивного образования: возможности использования рабочей тетради // Образование и право. 2019. № 1. С. 283-289. URL: https://education.law-books.ru/поникарова-в-н-лебедева-а-а-покудина-т/ (дата обращения: 26.01.2024).

- Немирова Н. В., Кантор В. З. Исследование потребностей педагогических коллективов школ в условиях институционализации инклюзивного образования слепых и слабовидящих // Science for Education Today. 2020. Т. 10, № 3. С. 28-44. http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2003.02