Институциональный и деятельностный подходы в проблемах развития института противопожарного добровольчества

Автор: Перелыгин А. Ю.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 1 (94), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы проблемы развития добровольной пожарной охраны с точки зрения деятельностного подхода, позволяющего обозначить особенности реализации гражданином права на создание общественных объединений для борьбы с пожарами, а также с точки зрения институционального подхода, благодаря которому возможно рассмотрение противопожарного добровольчества в качестве самостоятельного социального института.

Добровольный пожарный, добровольная пожарная охрана, общественные объединения граждан, пожарная безопасность, социальный институт, независимая оценка квалификации, реестр добровольных пожарных

Короткий адрес: https://sciup.org/14126482

IDR: 14126482 | УДК: 377.018.48

Текст научной статьи Институциональный и деятельностный подходы в проблемах развития института противопожарного добровольчества

Пожары являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Несмотря на обилие различных подходов к предупреждению возникновения пожаров, ежегодная статистика свидетельствует о том, что избавиться от этого явления невозможно.

Наиболее пожароопасной категорией объектов на территории Российской Федерации ежегодно становятся объекты индивидуального жилищного строительства: пожары в частном секторе происходят наиболее часто, нанося колоссальный урон гражданам и государству.

Охрану населенных пунктов от пожаров организовывают подразделения различных видов пожарной охраны. Их распределение, как правило, происходит по территориальному принципу с учетом максимального радиуса обслуживания для обеспечения минимального времени прибытия с момента получения первого сообщения о пожаре.

Профессиональные подразделения пожарной охраны входят в состав государственной противопожарной службы (федеральной противопожарной службы и противопожарной службы субъектов Российской Федерации), которые создаются в первую очередь в крупных населенных пунктах и на предприятиях.

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности1 определено, что в сельской местности время прибытия подразделения пожарной охраны с момента получения первого сообщения о пожаре не должно превышать двадцати минут, однако, несмотря на столь императивную норму, ее соблюдение на территории Российской Федерации – весьма спорный вопрос. Сельские населенные пункты зачастую отдалены от районных центров, в которых расположены подразделения профессиональной пожарной охраны, что подталкивает людей брать инициативу в собственные руки и создавать общественные объединения добровольной пожарной охраны.

В иерархической модели потребностей человека следом за естественными (физиологическими) потребностями идет потребность в безопасности. Обеспечив должный уровень отсутствия угроз, человек может реализовывать дальнейшие ступени иерархии. Именно потребность в безопасности стала поводом для создания общественных объединений добровольной пожарной охраны. Но только ли в этом причина? Для того чтобы разобраться в вопросе природы общественных объединений, изучить особенности взаимодействия власти и общества касательно обеспечения пожарной безопасности, предлагается применить институциональный и деятельностный подходы.

Деятельностный подход позволит рассмотреть роль отдельно взятых участников общественного института добровольной пожарной охраны с целью выработки наиболее эффективных решений по содействию созданию и развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны.

Институциональный подход позволяет определить общие закономерности создания общественных объединений, их признаки, направления деятельности, а также механизмы реализации данной деятельности во взаимодействии с обществом и органами власти.

Деятельностный подход

Деятельность добровольных пожарных в Российской Федерации является разновидностью волонтерской, неоплачиваемой работы. Основным законом, регламентирующим деятельность добровольцев, является федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»2.

В ст. 2 указанного федерального закона в качестве одного из субъектов специфической деятельности по обеспечению пожарной безопасности закреплен «добровольный пожарный» – физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Статус добровольного пожарного предоставляет физическому лицу возможность использовать определенные льготы, накладывая вместе с тем некоторые обязанности. Приобретается данный статус после регистрации в сводном реестре добровольных пожарных (далее – сводный реестр), который формируют и ведут главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Регистрация добровольных пожарных в сводном реестре является строго последовательной процедурой, определенной приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 154 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416»1. Данная процедура включает в себя:

– подачу заявления о регистрации физического лица в сводном реестре в соответствующий территориальный орган МЧС России по субъекту Российской Федерации;

– приложение к заявлению копии гражданско-правового договора между общественным объединением пожарной охраны и добровольным пожарным, устанавливающего условия участия добровольного пожарного в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

– приложение к заявлению копии диплома о среднем и (или) высшем специальном профессиональном образовании (при наличии);

– приложение к заявлению копии документа о прохождении соответствующей подготовки по программам профессиональной подготовки и (или) копию документа о подтверждении квалификации добровольных пожарных с указанием регистрационного номера и даты свидетельства о квалификации добровольного пожарного, полученного по результатам независимой оценки квалификации;

– подачу заявления о согласии добровольного пожарного на обработку персональных данных.

В случае если лицо не имеет образования в области пожарной безопасности, ему необходимо в обязательном порядке пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, разработанным и утвержденным Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»2 установлено, что МЧС России рассматривает и утверждает программы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации добровольных пожарных (далее – Программы). В соответствии с п. 6.1.12 Положения о Главном управлении пожарной охраны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий3 (далее – Положение о ГУПО) задача по разработке проектов Программ возложена на Главное управление пожарной охраны МЧС России.

В связи с отсутствием (на момент написания данной статьи) разработанных и утвержденных Программ подготовка добровольных пожарных осуществляется по Сборнику примерных программ профессиональной подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной охраны; только он одобрен учебно-методическим советом МЧС России (24 мая 2011 г., протокол № 1) и утвержден 11 июля 2011 г. заместителем Министра МЧС России А. П. Чуприяном (далее – Сборник)1. Отметим также, что в открытом доступе находится проект приказа МЧС России об утверждении Программ2.

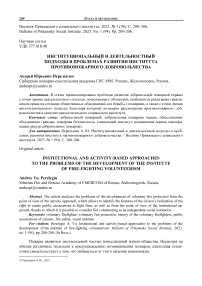

Вместе с требованием о необходимости прохождения подготовки добровольных пожарных существует не менее затруднительная императивная норма, содержащая требования подтверждения квалификации добровольных пожарных. Так, после прохождения обучения по Программам, кандидат на регистрацию в сводном реестре обязан приложить к заявлению свидетельство о подтверждении квалификации, полученное по результатам независимой оценки квалификации. Данное свидетельство может быть получено только в центрах оценки квалификации, примерное географическое расположение которых на территории Российской Федерации отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Географическое расположение центров оценки квалификации на территории Российской Федерации [1].

В период подготовки данного материала к публикации только в 47 субъектах Федерации (из 89) проводится независимая оценка квалификации по специальности «Добровольный пожарный». Сами же центры оценки квалификаций расположены, как правило, в столицах субъектов Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации определена единственная возможная форма независимой оценки квалификации – профессиональный экзамен.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалифи- каций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»1 соискатель на подтверждение квалификации за свой счет или за счет средств работодателя обращается в центр оценки квалификаций, который назначает дату и место проведения профессионального экзамена. Место проведения профессионального экзамена должно быть оборудовано соответствующими оценочными средствами, что лишает соискателей возможности дистанционной сдачи и создает дополнительные сложности, связанные с организацией мероприятий по проведению оценки квалификации для добровольцев (соискателей на подтверждение квалификации), проживающих в отдаленных районах.

Отметим, что в период обучения, подтверждения квалификации и выполнения задач в интересах добровольной пожарной охраны за добровольным пожарным сохраняется рабочее место по основному месту работы, однако заработная плата за пропущенное время – нет. Компенсация выплат по основному месту работы ложится на плечи общественных организаций – заказчиков по гражданско-правовому договору на участие в профилактике и (или) тушении пожаров.

Таким образом, на сегодняшний день люди с активной гражданской позицией сталкиваются с проблемой реализации права на участие в общественных объединениях, которая выражается в необходимости подтверждения квалификации. В качестве решения данной проблемы предлагается:

– в законодательстве о независимой оценке квалификации предусмотреть иные формы оценки квалификации соискателей на подтверждение квалификации добровольного пожарного, включая применение дистанционных технологий;

– при разработке программы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации добровольных пожарных учитывать возможность применения технических средств, обеспечивающих дистанционное проведение учебных занятий и оценку знаний.

Институциональный подход

Институт добровольчества в работе А. В. Сычевой определяется как «социальный институт, который представляет общественное образование, имеющее логику развития, систему ценностей, норм, идеалов, а также образцов поведения людей в общественно полезной деятельности» [2].

Институционализация добровольчества (волонтерства) как процесса является объединением социально направленной деятельности индивидуумов в единую систему социального института. Как отмечает Е. В. Ульянова, «процессы институционализации волонтерского движения являются объектом пристального внимания государства, в настоящее время ведется активная работа по социально-культурному партнерству государственного и частного секторов в этом направлении, разработан и подписан закон о статусе волонтерских организаций, обеспечивающий их нормативно-правовое функционирование, а также дифференцированы полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских движений и организаций» [3, с. 85]. Действительно, рассматривая волонтерство в качестве отдельного социального института, возможно определить такие направления взаимодействия общества и власти, которые будут взаимовыгодны.

Говоря о результатах взаимодействия между институтом добровольных пожарных, государственных органов и общества, отметим показатели официальной статистики МЧС России:

– подразделения добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) обеспечивают своевременное прибытие сил и средств к месту пожара в 33 216 населенных пунктах России, в которых проживает более 7 млн человек;

– в 2021 г. подразделения ДПО участвовали в тушении пожаров 29 129 раз, в том числе 3 423 пожара потушили самостоятельно;

– 675 раз тушили лесные пожары, из них 85 потушили самостоятельно;

– 12 921 раз принимали участие в тушении иных ландшафтных (природных) пожаров, из них 2 920 потушили самостоятельно;

– при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ подразделениями ДПО спасено 352 человека [4].

Приведенные статистические данные показывают, насколько результативно проявляют себя подразделения ДПО в деле борьбы с пожарами, создавая, как следствие, потребность в развитии данного социального института.

Содействие в развитии добровольчества является одним из приоритетных направлений деятельности государственной политики, о чем свидетельствует принятая в 2018 г. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года1 (далее – Концепция).

В качестве основных целей развития добровольчества (волонтерства) выделяются: расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Одной из основных проблем развития институтов добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации в Концепции назван значительный разрыв между числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, и числом граждан, реально ее осуществляющих. Это связано, в частности, с недостатком информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, слабостью межсекторного и межведомственного взаимодействия по вопросам развития добровольчества (волонтерства), а также с общей неустойчивостью многих российских некоммерческих организаций, что ограничивает их возможности быть организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности.

В этой связи возникает потребность исследования проблем развития добровольчества (волонтерства) с юридической, экономической, социологической и исторической точек зрения.

Применяя методы исторического анализа и иные методы социально-гуманитарного исследования (деятельностного и институционального), возможно выработать наиболее ориентированные подходы к развитию институтов добровольцев (волонтеров).

Выделяя в отдельный общественный институт пожарное добровольчество, можно более глубоко изучить природу возникновения потребности людей к объединению в целях борьбы с огненной стихией. Учитывая успешный опыт развития добровольного пожарного общества на протяжении истории России и ее регионов, необходимо ретроспективно изучить взаимодействие органов власти и общества, обобщить наиболее успешные практики развития противопожарного добровольчества и предложить решение современных проблем реализации Концепции.

Список литературы Институциональный и деятельностный подходы в проблемах развития института противопожарного добровольчества

- Центры оценки квалификации // Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации: сайт. URL: https://nok-nark.ru/cok/list/ (дата обращения: 19.10.2022).

- Сычева А. В. Институционализация добровольческого движения молодежи в условиях современного российского общества // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 11. С. 133–137. EDN: XCJKNR.

- Ульянова Е. В. Особенности институционализации волонтерского движения в со-временном российском обществе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 24. № 178. С. 85–92. EDN: YXCQCL.

- Анализ развития добровольной пожарной охраны в Российской Федерации по итогам 2021 года. М., 2022.