Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании

Автор: Н.А. Пахтусова, А.В. Подмарева, И.Г. Самсонова

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 4 (54) т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки педагогов профессионального обучения путем интеграции практико-ориентированного и теоретического подходов для внедрения экспериментального проекта «Профессионалитет» как приоритетного направления в области развития системы среднего профессионального образования. Отмечается, что профессиональная деятельность педагога становится более многозадачной и требует формирования профессиональных навыков при одновременном развитии гибкости мышления, интеллекта, умения быстро реагировать на запросы рынка труда. Профессиональная подготовка педагогов предусматривает интеграцию практико-ориентированного и теоретического подходов для формирования конкурентоспособного специалиста. При этом образовательная среда должна отличаться вариативностью подходов, образовательных технологий, дидактических средств и приемов обучения. В статье описаны некоторые формы работы со студентами, которые позволяют моделировать будущую профессиональную деятельность педагога профессионального обучения и подразумевают углубление и расширение содержания теоретического материала и его преломление при выполнении практических заданий профессиональной направленности. Отмечая практико-ориентированный подход как активную форму организации профессиональной подготовки студентов, авторы рассматривают опыт работы на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Интеграция, практико-ориентированное образование, педагог профессионального обучения, специалист нового типа, комплексная учебная работа.

Короткий адрес: https://sciup.org/142230495

IDR: 142230495 | УДК: 378.1 | DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-4-33-41

Текст научной статьи Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании

Н.А. Пахтусова, А.В. Подмарева, И.Г. Самсонова

Министр просвещения Сергей Кравцов недавно анонсировал старт экспериментального проекта «Профес-сионалитет», который должен стать революционным прорывом в развитии системы СПО. Ожидается, что новая программа, позволит разрешить современную ситуацию развития профессий и отраслей в которой, как отмечает эксперт ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов, «все сложнее разделить трудовую деятельность на привычные специальности и профессии. Профессиональная трудовая деятельность становится все более многозадачной, при этом стандартизированных комплексов профессиональных компетенций выделить практически невозможно, каждое рабочее место требует своего набора знаний, умений и компетенций в зависимости от производственной ситуации» [1].

Основная задача нового экспериментального проекта от Министерства просвещения заключается в том, чтобы молодые люди в процессе приобретения рабочей профессии получали бы преимущественно практические навыки, то есть «чтобы они умели не только рассуждать, но и что-то делать руками».

Работодатели подтверждают мнения экспертов и отмечают излишнюю «академичность» образования, говоря о необходимости практической направленности профессиональной деятельности, основанной, однако, на творческом и новаторском начале, генерировании но- вых идей. Квалифицированный молодой специалист, по мнению работодателей, должен обладать такими качествами, как уверенностью в себе, быстрой адаптацией к различным рода производственным ситуациям с высокой степенью неопределенности, развитыми навыками общения и коммуникации, умением работать в команде, творческим мышлением и практическим внедрением новых идей.

При этом, как отметил генеральный директор национального агентства квалификаций Артем Шадрин, профессиональные стандарты должны стать более гибкими, а в образовательные программы колледжей войти так называемые softskills с упором на развитие эмоционального интеллекта, клиентоориенти-рованности, управленческих способностей и умение работать в команде.

Все эти подходы должны отразиться в содержании и технологиях организованного педагогического процесса, цель которого направлена на подготовку квалифицированного бакалавра профессионального обучения, который обладает способностью быстрого реагирования на запросы рынка труда, расширения и углубления надпрофессиональных знаний, умений практической деятельности, навыков, готовностью к профессиональной мобильности и, самое важное, способен эффективно развивать гибкость мышления у своих обучающихся – будущих кадров начальной или средней квалификации.

Более качественному осмыслению и формированию новых систем знаний, активизации умственной, креативной, практической деятельности обучаемых, и, в целом, интенсификации образовательного процесса, будет способствовать, на наш взгляд, интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов в организации процесса подготовки кадров в педагогическом вузе в условиях нового информационно насыщенного и постоянно меняющегося мира.

Интегративные тенденции долгое время изучаются учеными педагогами, психологами и отражены в разных аспектах исследования проблемы комплексного подхода к процессу воспитания (Ю.К. Бабанский, З.И. Моносзон, М.М. Поташник, Г.Н. Филонов и другие), вопросов преемственности обучения в школе и вузе (С.М. Годник, В.Э. Тамарин), задач развивающего обучения (Б.Т. Лихачев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.), в разработке теории и практики эвристического программирования (В.Н. Андреев) и концентрированного обучения (Г.И. Ибрагимов), кооперированного обучения и групповой мысле-деятельности (Р. Джонсон, И.В. Первин, К. Вазина), проблемно-модульного обучения (М.А. Чошанов) и других направлениях и подходах. Практико-ориентированный подход рассматривается в достаточном количестве диссертационных исследований, отражающих проблемы интеграции в образовательном процессе (Е.Ю. Асадулина, И.Б. Богатова, А.А. Листвин, Н.К. Чапаеви др.). Диапазон исследуемыхвопросов продолжает расширяться и затрагивает все ступени образования: общего, профессионального и высшего.

Профессиональная подготовка студентов на интегративной основе – сложный динамичный процесс, направленный на профессиональное становление личности обучаемого, формирование его компетентности и конкурентоспособности на рынке труда. Интегративность предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение всех субъектов – потребителей профессиональной подготовки: личность, общество, производство и систему образования [11].

Интегративность субъектов может выражаться в различных формах взаимодействия. К ним относятся различные инновационные технологические центры и промышленные комплексы, научнообразовательные комплексы, инкубаторы новых технологий и технопарки. Основная цель социального партнерства в профессиональном образовании – обмен опытом, формирование практических

Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании

умений и навыков, повышение качества образования.

В нашем исследовании мы обращаем внимание, прежде всего, на один из векторов интеграции – взаимопроникновение практико-ориентированного похода в систему теоретического обучения, где главным, по утверждению А.Н. Богомолова, является решение задач, направленных не на механическое заучивание информации, а на активную и творческую переработку содержания изучаемого материала [2], что, в конечном итоге, создает условия для формирования практических навыков будущего педагога в результате освоения интеллектуальной, познавательной, поисково-творческой, практической деятельности.

Данные обстоятельства требуют взаимодействия и взаимопроникновения

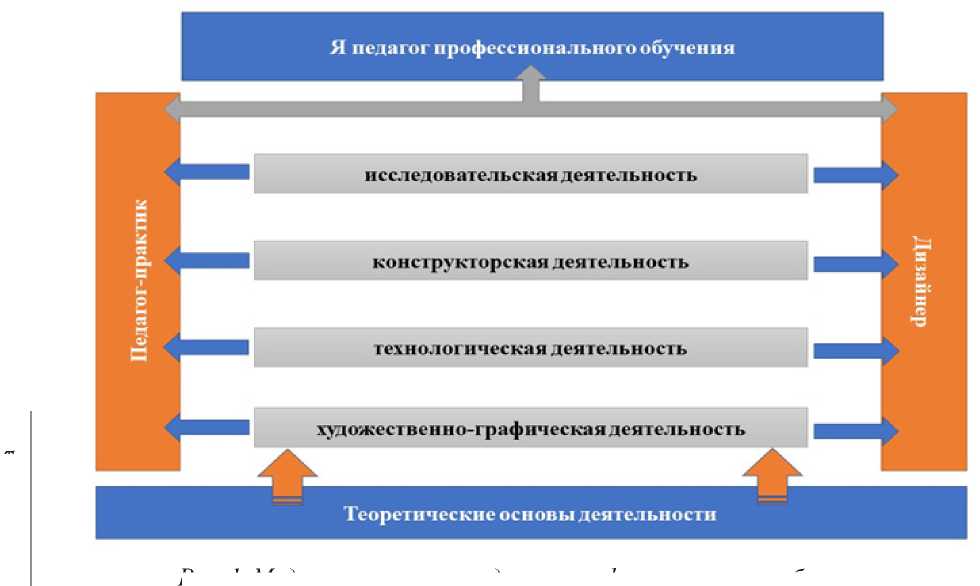

Рис. 1. Модель выпускника педагога профессионального обучения

Н.А. Пахтусова, А.В. Подмарева, И.Г. Самсонова

Практико-ориентированный подход в профессионально-педагогической подготовке имеет свои особенности и понимается нами как ориентация образовательного процесса на конечную цель профессионального обучения – приобретение и обогащение практического опыта, включающего совокупность конкретных профессиональных действий, в процесс получения знаний и умений из различных областей наук: педагогических, психологических, искусствоведческих, специальных отраслевых, производственно-технологических, что подтверждает необходимость интегративности в деятельности бакалавров профессионального обучения. Именно такой подход позволит направить профессиональную подготовку на создание специалиста нового типа, подготовленного для реализации экспериментальной программы «Профессионалитет», и может быть наглядно представлено в виде схемы (рис. 1).

Ученые анализируют проблемы интеграции дисциплин в различных группах наук (В.В. Алексеев, В.С. Библер, В.В. Булгаков, В.С. Готт, В.В. Гусев, Э.Ф. Зеер, Б.И. Иванов и др.).

основанных на свободном овладении теоретической информацией, что в конечном итоге достигается посредством интеграции теоретического и практического подходов в обучении.

Д. Варнеке понимает практико-ориентированный подход как активный процесс организации профессиональной подготовки, суть которого в применении компонентов практического образования в теоретическом обучении, и реализация которого происходит посредством обогащения элементами профессиональной деятельности отдельных составляющих учебного процесса [13].

Необходимо отметить, что в исследованиях по педагогике практико-ориентированный подход рассматривается как совокупность методических приемов обучения и преподавания в комплексе с практической деятельностью с целью формирования компетенций как конечного результата профессиональной подготовки [8].

Реализация практико-ориентированного подхода в вузе позволяет обеспечить условия трансформации образовательной деятельности студента в профессиональную деятельность будущего специалиста посредством моделирования предметного содержания его учебной деятельности.

Для этого содержание профессиональной подготовки располагает значительным потенциалом и включает: теоретический аспект (лекции, семинары, самостоятельную работу, курсовое проектирование и др.); прикладную или практическую часть (лабораторные, практические работы, активные формы учебной работы включая мастер-классы, викторины, конкурсы, круглые столы, игровые формы и др.); учебную и производственную практики, выполнение конкурсных работ и проектов совместно с педагогами и специалистами-практиками).

Любая деятельность, как показывает практика работы в вузе, отличается различной степенью активности и самостоятельности студента, однако только активная, эмоционально насыщенная деятельность способствует полноценному развитию личности будущего специалиста. Отсюда содержание учебного процесса следует проектировать так, чтобы подготовить студентов к овладению способами и приемами профессиональной деятельности в различных видах учебных занятий и на этой основе обеспечить про- фессиональное саморазвитие, полноценное формирование гармоничной и всесторонне развитой личности будущего педагога профессионального образования.

К числу таких форм и относятся диалоговые формы работы – семинары, конференции, дискуссии, круглые столы, викторины и т. д., имитирующие решение производственных проблем. С одной стороны такие занятия актуализируют теоретические знания из разных областей, а с другой – моделируют многофункциональность производственной деятельности специалистов, что в свою очередь, позволяет создать необходимые условия для интеграции в единую модель цикла «теоретическая проблема – реализация на практике» всех видов учебных занятий и их полноценного усвоения [12].

Опыт использования парно-диалогического метода в ходе проведения лекционного занятия был описан учеными психологами Э.Ф. Зеером, О.Н. Шахматовой [4]. Так, применение этого педагогического метода ведет к значительным изменениям как построения материала лекций и практических занятий, так и взаимосоотношения между ними, и обусловливает появление новых инновационных форм.

В программах дисциплин профессиональной подготовки заложен большой потенциал для реализации интегративных лекций, содержание которых требует не просто суммирования системы знаний философского, искусствоведческого, психолого-педагогического характера, а их органический симбиоз в процессе подачи и усвоения учебной информации. Увидеть взаимосвязь, взаимообусловленность между трудно соотносимыми знаниями – основная задача участника интегративного занятия. Учебный материал здесь подвергается разностороннему анализу, обоснованию, поиску и представлению множества вариантов решения проблемы. «В результате возникает несколько интегративнодиалогических линий: а) педагог-теоре-

Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании

Н.А. Пахтусова, А.В. Подмарева, И.Г. Самсонова

тик – педагог-практик; б) теоретическая информация- практический материал; в) лекционная форма обучения-семинар-ская (практическая) форма обучения и т.д.» [10].

Отсюда в практике преподавания использование нами интегративных заданий (задачи, упражнения) требует не только привлечения знаний, сформированных у студентов на различных дисциплинах, но и возможности использования практических умений и навыков различного характера (художественнографических, аналитических, исследовательских, естественнонаучных и др.), что обеспечивает достижение лучшего полезного эффекта в условиях конкретных приемов деятельности.Опыт использования таких заданий был описан нами ранее в статье «Проектно-творческая деятельность в аддендуме профессиональной подготовки дизайнеров» [5].

При изменении содержания деятельности путем постепенного перехода от учебно-предметного усвоения наук к овладению каждым студентом совокупностью практических умений и навыков, необходимых для выполнения профессионально-педагогической деятельности, учебно-познавательная деятельность студентов приобретает целенаправленный практико-ориентированный характер, что позволяет «обучающимся не только качественно перестроить уровень выполнения образовательной деятельности, но и выстроить перспективу профессиональных достижений – спрогнозировать профессиональное будущее в соответствии со своими целями и смыслом жизни» [3, с. 156].

Содержание деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», определяется учебным планом и рабочими программами дисциплин предметной подготовки. Исходя из предмета нашего исследования, мы выделили только несколько учебных дисциплин, которые отражают профильную составляющую, а именно деятельность будущего педагога профессионального обучения в области дизайна: «Технология швейных изделий»; «Материаловедение»; «Конструирование одежды»; «Проектирование»; «Графика фигуры»; «Дизайн одежды». Этот выбор обоснован тем, что содержательный аспект дисциплин постоянно обновляется в связи с активными преобразованиями в мире моды и несмотря на обязательные предметные знания (стандарт) подразумевает любое расширение и углубление материала, поэтому при решении данного вопроса ограничений не существует. Это также находит подтверждение в исследованиях С.А. Мамыченко, М.В. Максимовой, Л.А. Хохленковой и др., которые говорят о вариативности подходов при реализации принципов практико-ориентированного обучения, предполагая множество подходов, подсистем и технологических решений [7; 6; 9].

Формированию профессиональных умений выполнять деятельность на высшем (креативном) уровне способствуют комплексные познавательные задания, которые образуют содержание комплексных (построенных на интеграции знаний) контрольных работ, курсовых проектов, экзаменов. Овладение действиями и операциями анализа, сравнения, обобщения, обоснования, соотнесения и сопоставления, а также переноса явлений, относящихся к различным областям наук позволяет максимально сблизить учебную и реальную профессиональную деятельность.

Таким образом, благодаря применению технологий профессионально-ориентированного обучения многократно выполняемые действия интериоризиру-ются и впоследствии успешно могут быть реализованы в опыте профессиональной деятельности.

Список литературы Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании

- Блинов В. Обществу больше не нужны места «передержки будущих рабочих кадров» [Электронный ресурс] // РАНХиГС. – Режим доступа: https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ekspert-firo-rankhigs-vladimir-blinovobshchestvu-bolshe-ne-nuzhny-mestaperederzhki-budushchikh-rab/

- Богомолов А.Н. Психолого-педагогические аспекты практико-ориентированного обучения // Современное педагогическое образование. – 2019. – №10. С.7-11

- Зеер Э.Ф., Церковникова Н.Г., Третьякова В.С. Цифровое поколение в контексте прогнозирования профессионального будущего // Образование и наука. – 2021. – Т23. – № 6. С. 153-184.

- Зеер Э.Ф., Шахматова О.Н. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста: научно-методическое пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та. 1999. – 244 с.

- Львова Е.В., Самсонова И.Г., Подмарева А.В. Проектно-творческая деятельность в аддендуме профессиональной подготовки дизайнеров // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – №12(102). С. 49-53

- Максимова М.В. Практико-ориентированная образовательная среда как средство развития профессиональных компетенций у обучающихся колледжа // Методист. – 2018. – № 5. С. 13-21

- Мамыченко С.А. практико-ориентированная модель обучения студентов в учебном процессе современного вуза // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2017. – № 2. С. 92-98

- Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения: учебно-методическое пособие. – Орел: ОГУ, 2003. – 94 с.

- Хохленкова Л.А. Практико-ориентированное обучение студентов в университете [Электронный ресурс] // АНИ: педагогика и психология. – 2021. – № 2(35). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/praktikoorientirovannoe-obuchenie-studentov-vuniversitete

- Чапаев Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф-пед. ун-та, 2019. – 372 с.

- Шоев Д.А. Важные факторы повышения качества образования // Проблемы науки. – 2019. – №12-2. С. 108

- Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. – Ленинград: Изд-во Лен. гос. ун-та, 1987. – С. 44-45

- Warneke D. Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung – Kassel: Kassel Univ. Press, 2007. – S. 599