Интеграция радиологических и молекулярно-биологических технологий обследования женщин с заболеваниями молочных желез

Автор: Кудинова Е.А., Рожкова Н.И., Кулинич Т.М., Захаренко М.В., Джикия Е.Л., Меских Е.В., Боженко В.К., Солодкий В.А.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Молекулярная медицина

Статья в выпуске: 1 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Разработка и внедрение новых методов диагностики, основанных на молекулярно- биологическом подходе, позволяют с высокой эффективностью проводить дифференциальную диагностику заболеваний и определять прогноз заболевания.Целью данного исследования являлась разработка технологии молекулярно-биологического тестирования образцов тканей молочной железы, повышающей эффективность дифференциальной диагностики образований молочной железы.Проведены исследования молекулярно-генетического профиля тканей молочной железы ипредложен алгоритм дообследования женщин при заболеваниях молочной железы, включающий определение уровня экспрессии 9 генов и позволяющий повысить общую эффективность диагностики.

Молекулярно-генетическая диагностика, рак молочной железы, фиброаденома молочной железы, фенотип, дифференциальная диагностика, пцр в

Короткий адрес: https://sciup.org/149132133

IDR: 149132133

Текст научной статьи Интеграция радиологических и молекулярно-биологических технологий обследования женщин с заболеваниями молочных желез

Новообразования молочной железы (МЖ) занимают одну из лидирующих позиций в структуре онкологических заболеваний у женщин. К настоящему времени достаточно хорошо разработана система диагностики и современного лечения рака молочной железы (РМЖ), включающая комплекс радиологических методов. Вместе с тем, постоянно растущее число лечебно-диагностических технологий опережает возможности осуществления своевременного скрининга [4, 5]. Поэтому необходима активная разработка и внедрение в практику новых молекулярно-генетических технологий, позволяющих повысить общую эффективность диагностики.

Комплексирование клинических и радиологических технологий с новыми возможностями смежных дисциплин, в том числе с молекулярной биологией, позволяет решать проблемы скрининга и давать представление о субстрате заболевания на клеточном уровне. Так, в настоящее время активно развивается направление по изучению фенотипических свойств нормальных и патологических тканей [12, 14]. Эти свойства ассоциируются с определенным профилем экспрессии РНК в клетке. Анализ такого профиля позволяет не только проводить дифференциальный диагноз по типу — злокачественная опухоль — нормальная ткань, но и определять степень злокачественности конкретной опухоли. Это позволяет определить ее метастатический потенциал и инвазивные свойства. Кроме того, детектируется чувствительность к различным вариантам противоопухолевого воздействия, включая лучевую терапию. Для снижения показателей смертности, осуществления профилактики, своевременной диагностики, выявления групп риска целесообразно выполнять профилактическое определение специфических онкомаркеров, генетических факторов наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям (мутации BRCA для РМЖ), позволяющих выделить группы риска для проведения дополнительных клинических исследований [11].

На сегодняшний день весьма актуальной остаётся задача ранней диагностики и выбора оптимальной тактики лечения больных РМЖ, продолжается поиск, разработка и внедрение различных методов диагностики и прогноза, способных выявлять опухолевые очаги [10]. Одним из наиболее перспективных направлений для поиска новых маркеров рака молочной железы является использование молекулярно-генетических методов, среди которых особое внимание заслуживает изучение органо- и тканеспецифических профилей экспрессии мРНК [3, 10]. Развитие опухоли молочной железы сопровождается рядом генетических изменений, качественными и количественными изменениями в экспрессии генов, кодирующих факторы роста и их рецепторы, изменениями структурных белков, белков вторичных мессенджеров, и факторов транскрипции. Изучение изменений в экспрессии генов могут помочь найти наиболее информативные из них, которые могли бы послужить надежными маркерами развития злокачественной опухоли конкретной локализации.

Целью данного исследования являлась разработка технологии молекулярно-биологического тестирования образцов тканей молочной железы, повышающей эффективность дифференциальной диагностики образований молочной железы.

Материалы и методы

Образцы тканей молочной железы (n=534) были получены в результате прицельных биопсий, секторальных резекций и мастектомий пациенток, проходивших обследование и лечение в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. В исследование были включены образцы ткани рака молочной железы (n=169), образцы фиброаденомы молочной железы (ФА) (n=141), образцы неизмененной ткани МЖ при РМЖ (мнтРМЖ) (n= 128), образцы неизмененной ткани при ФА (мнтФА) (n=96). Средний возраст пациенток, составляющих группу РМЖ - 57,2 года; средний возраст пациенток, составляющих группу ФА - 33,1 год; средний возраст пациенток с неизмененной тканью молочной железы составил - 50,4 года. Группы были сформированы на основании гистологического заключения. В ходе молекулярно-биологического исследования методом ПЦР «в реальном времени» проанализированы уровни экспрессии мРНК 17 генов: Ki67, Aurca, BIRC5, CCNB1, MMP11, BCL2, NDRG1, MGB1, CTSL2, HER-2/new, GRB7, BAG, BAX, ESR, PRG, TERT, PTEN («ДНК-технология», Россия). Данные гены ответственны за процессы клеточной дифференцировки, апоптоза и пролиферации. В качестве генов сравнения были использованы 3 референсных гена: GUS, HPRT, B2M .

В ходе исследования проведена оценка экспрессии генов в тканях РМЖ, фиброаденомы и неизмененной ткани молочной железы. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием методов непараметрического анализа. Исследованные количественные показатели представляли в виде Ме (L-H), где Ме - медиана,

L – нижний квартиль, Н – верхний квартиль. Для сопоставления двух групп по количественным признакам использован U-критерий Манна-Уитни. Различие групп полагали статистически значимым при Р<0,05. Обработку полученных результатов проводили в программном пакете StatSoft Statistica 6.0.

Результаты исследования

При использовании для анализа данных непараметрического теста Краскелла и Стьюдента, было получено (Табл. 1, 2), что в тканях РМЖ и ФА достоверно (р<0.05) отличается экспрессия таких генов, как Ki-67, Aurca, BIRC5, CCNB1, MMP11, HER2 neu, BCL2, NDRG, PTEN.

При сравнении групп: рак молочной железы – мнтРМЖ получены следующие достоверные отличия (р<0.05) экспрессии мРНК генов: Ki-67, Aurca, Birc5, CCNB1, MMP11, GRB7, BCL2, NDRG, ESR, PTEN . Для группы ФА – мнтФА достоверные отличия (р<0.05) получены только для гена MMP11 . Между группами мнтФМЖ и мнтРМЖ обнаружены достоверные отличия эксперссии двух генов: MMP11, PRG .

Таблица 1. Достоверность отличий на основании рангового дисперсионного анализа Краскела-

Уоллиса

|

Показатель / Группы |

РМЖ-ФА |

РМЖ-мнтРМЖ |

ФА-мнтФА |

мнтФА-мнтРМЖ |

|

Ki-67 |

0.0001* |

0,0000* |

0,3272 |

0,2006 |

|

Aurca |

0.0018* |

0,0000* |

0,1416 |

0,7156 |

|

Birc5 |

0.0001* |

0,0000* |

0,1025 |

0,1558 |

|

CCNB1 |

0.0006* |

0,0000* |

0,5676 |

0,4217 |

|

MMP11 |

0.0003* |

0,0000* |

0,0044* |

0,0210* |

|

CTSL2 |

0.1258 |

0,1492 |

0,5136 |

0,2583 |

|

HER2 neu |

0.0176* |

0,4392 |

0,7903 |

0,0531 |

|

GRB7 |

0.6470 |

0,0004* |

0,7324 |

0,0945 |

|

BCL2 |

0.0215* |

0,0001* |

0,7903 |

0,9033 |

|

BAG |

0.0848 |

0,2931 |

0,6761 |

0,3359 |

|

BAX |

0.2116 |

0,0180* |

0,4624 |

0,3849 |

|

NDRG |

0.0111* |

0,0000* |

0,3051 |

0,6337 |

|

ESR |

0.8881 |

0,0098* |

0,1208 |

0,6606 |

|

PRG |

0.0942 |

0,2523 |

0,4704 |

0,0466* |

|

PTEN |

0.0128* |

0,0002* |

0,8494 |

0,9330 |

|

MGB1 |

0.5883 |

0,7218 |

0,9093 |

0,3423 |

|

TERT |

0.0651 |

0,0667 |

0,1213 |

0,1131 |

* - достоверность отличий р< 0.05

Таблица 2. Достоверность отличий на основании Т-критерия Стьюдента

|

Показа тель |

Достоверность отличий между группами РМЖ – ФА (средние значения) |

Достоверность отличий между группами мнтРМЖ – мнтФА (средние значения) |

||||||

|

РМЖ |

ФА |

t-знач. |

p |

мнтРМЖ |

мнтФА |

t-знач. |

p |

|

|

Ki67 |

117,57 |

22,77 |

2,87467 |

0,005461* |

26,49 |

14,67 |

1,63177 |

0,107640 |

|

Aurca |

240,07 |

56,89 |

2,04160 |

0,045255* |

32,38 |

43,81 |

-1,08400 |

0,282430 |

|

Birc5 |

119,22 |

17,03 |

2,06251 |

0,043223* |

8,81 |

19,14 |

-1,19867 |

0,235218 |

|

CCNB1 |

55,32 |

14,88 |

1,92643 |

0,058425 |

13,54 |

10,41 |

1,09096 |

0,279380 |

|

MMP11 |

250,24 |

19,78 |

2,04244 |

0,045106* |

3,91 |

13,16 |

-0,85063 |

0,398148 |

|

CTSL2 |

38,07 |

31,22 |

0,18230 |

0,855916 |

47,61 |

20,91 |

2,08043 |

0,041494* |

|

Her2 neu |

42,05 |

45,70 |

-0,13418 |

0,893667 |

68,56 |

27,54 |

2,21013 |

0,030679* |

|

GRB7 |

1992,17 |

532,13 |

0,90152 |

0,370588 |

737,59 |

390,29 |

1,86854 |

0,066265 |

|

BCL2 |

38,55 |

54,09 |

-1,75487 |

0,083922 |

63,40 |

65,40 |

-0,08739 |

0,930634 |

|

BAG |

5,05 |

5,27 |

-0,15122 |

0,880266 |

6,52 |

4,37 |

2,72975 |

0,008177* |

|

BAX |

24,39 |

18,22 |

1,40995 |

0,163323 |

15,13 |

21,46 |

-1,06878 |

0,289185 |

|

NDRG |

159,71 |

339,10 |

-2,52865 |

0,013849* |

494,41 |

494,73 |

-0,00202 |

0,998397 |

|

ESR |

378,35 |

291,22 |

0,61081 |

0,543454 |

146,91 |

165,12 |

-0,24411 |

0,807927 |

|

PRG |

4244,15 |

5346,91 |

-0,55017 |

0,584063 |

4293,01 |

1995,70 |

2,27368 |

0,026349* |

|

PTEN |

7,35 |

9,17 |

-1,83319 |

0,071284 |

10,63 |

11,45 |

-0,31497 |

0,753810 |

|

MGB1 |

91648,82 |

33112,46 |

0,97028 |

0,335447 |

38757,52 |

22840,57 |

1,23841 |

0,220158 |

|

TERT |

32,14 |

4,29 |

0,63149 |

0,530918 |

22,79 |

16,84 |

0,35429 |

0,725518 |

* - достоверность отличий р< 0.05

Было показано, что при РМЖ отмечена низкая экспрессия мРНК проапоптотических генов BCL2, NDRG1 по сравнению с мнтРМЖ и группой с ФА. Уровень BIRC5 при РМЖ достоверно выше, чем в группах мнт и ФА. Для генов, ответственных за процессы пролиферации Ki67, Aurca, CCNB1, PTEN в образцах тканей РМЖ, получена повышенная экспрессия мРНК.

В результате статистической обработки данных, полученных при оценке молекулярнобиологических маркеров, эффективность диагностики РМЖ на основе дискриминантного анализа составляет 98%. Однако, правильная дифференциальная диагностика ФА, была существенно ниже и не превышала 60,5% (Табл. 3).

Таблица 3. Процентное соотношение правильных результатов классификации образцов по данным уровня экспрессии исследованных молекулярно-биологических маркеров

|

Ткань |

Процент |

|

ФА |

60,45454 |

|

РМЖ |

98,21429 |

|

Всего |

89,55224 |

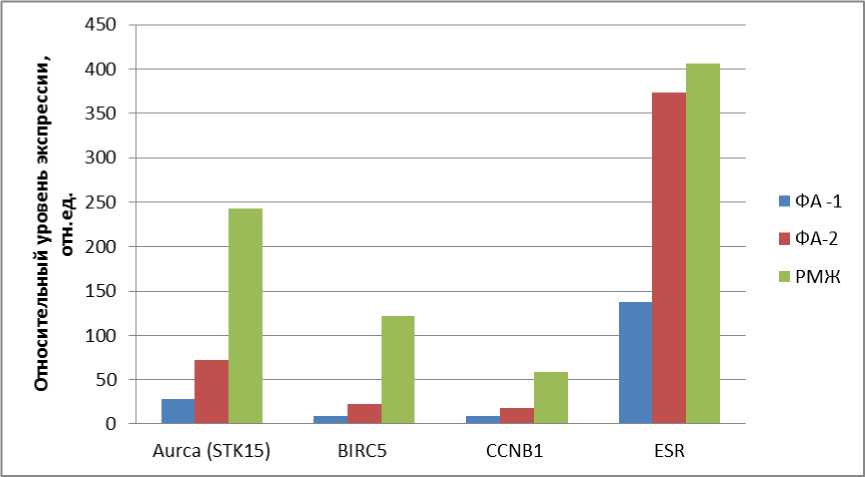

Данные результаты дифференциальной диагностики ФА можно оценить, как низкую специфичность метода, однако возможна и другая интерпретация полученных данных. Известно, что в настоящее время нет достоверных методов прогноза при ФА. Т.е., нет критериев, способных предсказать развитие ФА во времени: будет ли ускоренный рост с возможным озлакочествлением или нет, ФА будет существовать как доброкачественный процесс без изменения объема и «качества». При анализе группы ФА, было показано, что на основании молекулярно-генетического тестирования можно выделить две группы образцов ФА, отнесенных после статистической обработке к группе ФА – «ФА-1» и ошибочно отнесенных при анализе к группе РМЖ – «ФА-2». При сравнении фенотипических особенностей данных групп «ФА-1» и «ФА-2» с использованием Т-критерия Стьюдента, было установлено, что в группе «ФА-2», ошибочно отнесенной к РМЖ, достоверно выше (р<0,05) уровень экспрессии Aurca (STK15) и значимо выше уровни экспрессии таких генов как BIRC5, CCNB1 (cyclin B1) и ESR (Рис. 1). Таким образом, данные образцы ткани ФА отличаются более высоким уровнем пролиферативной активности, характерным для тканей ткани РМЖ. Можно предположить, что образцы ФА, попавшие в группу «ФА-2» и отличающиеся высоким уровнем пролиферации и снижением апоптотической активности в ткани, по этим характеристикам приближаются к РМЖ, с большей вероятностью способны к переходу в злокачественное новообразование и имеют неблагоприятный прогноз.

Рисунок 1. Сравнения экспрессии генов, достоверно отличающихся в группах «ФА-1» (правильно классифицированные образцы тканей ФА) и «ФА-2» (образцы ФА, ошибочно отнесенные к группе РМЖ) с экспрессией в группе РМЖ.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило определить 9 генов, отражающих основные процессы, происходящие в клетках при злокачественной трансформации и имеющих важные диагностические отличия между исследуемыми группами тканей МЖ. Было показано, что в группе РМЖ увеличивается уровень экспрессии генов, ответственных за процессы пролиферации (Ki67, Aurca, CCNB1, PTEN), увеличивается уровень экспрессии проапоптотического гена BIRC5 и снижается уровень супрессоров апоптоза BCL2, NDRG1. Данные закономерности экспрессии генов, ответственных за процессы пролиферации и апоптоза, отмечены при РМЖ во многих исследованиях других авторов [7, 8]. Экспрессия гена межклеточного взаимодействия MMP11 достоверно отличается между исследуемыми группами. Определение MGB1 выявило тенденцию к повышению его уровня при РМЖ и увеличению значений в ряду мнтФА-ФА-мнтРМЖ-РМЖ. Из литературных данных известно о его высокой специфичности в отношении тканей МЖ [1, 6, 15]. В целом, полученные результаты согласуются с данными литературы, описывающими характер изменений данных генов при канцерогенезе [8, 9].

Анализ результатов позволил сформулировать простое правило: для ткани РМЖ характерно повышение экспрессии как минимум 1 гена из списка Ki67, Aurca, BIRC5, CCNB1, MMP11, MGB1 (маммаглобин). Молекулярно-биологическое исследование образца ткани молочной железы, включающее определение уровня экспрессии таких генов, как Ki67, Aurca, CCNB1, PTEN, BIRC5, BCL2, NDRG1, MMP11, MGB1 позволяет с достоверностью 89,5% отличить доброкачественную и злокачественную ткань молочной железы. Включение этих исследований в диагностический комплекс повышает общую эффективность диагностики с 81 до 96%.

Мы также провели сравнение молекулярно-генетических данных для групп с диагнозом нормальная ткань - ФА - РМЖ методами многопараметрического анализа: дискриминантным, кластерным и др. Так, эффективность классификации между тканью РМЖ и нормальной тканью на основе дискриминантного анализа составляет 98%. Интересные результаты были получены при дискриминантном анализе молекулярно-генетических данных для ткани ФА. Оказалось, что все образцы ФА делятся на два различных класса - один из которых по таким характеристикам, как активность пролиферации и уровень экспрессии маркеров апоптоза близок к нормальной ткани молочной железы, а второй класс по этим характеристикам близок к ткани РМЖ. Т.е., молекулярно-генетические характеристики ткани ФА не образуют самостоятельного кластера и могут, по-видимому, быть разделены на прогностически благоприятную группу, с низким уровнем пролиферации, и неблагоприятную

– с высоким уровнем пролиферации клеток и началом нарушения контроля апоптоза. Схожие результаты по возможности определения прогноза течения ФА с помощью анализа экспрессии ряда генов представлены в исследованиях Maria Vidal et al. [13]. Показано, что исследование молекулярных особенностей может ответить на многие вопросы по прогнозу и течению ФА, а также повлиять / изменить принятую классификацию заболеваний МЖ [2, 12].

Таким образом, исследование молекулярно-биологических маркеров при заболеваниях МЖ, может не только помочь в постановке правильного диагноза, но и быть дополнительным фактором прогноза течения для доброкачественных заболеваний молочной железы. Сочетанное использование молекулярно-биологических и клинико-радиологических методов при диагностике заболеваний МЖ повышает диагностическую эффективность до 96%.

По полученным результатам предложен алгоритм использования молекулярно-генетического тестирования тканей МЖ и определения уровня экспрессии мРНК генов. Общий принцип данного алгоритма:

-

1. После получения биопсийного, операционного материала, или жидкости из образования МЖ, проводится цитологическое или гистологическое исследование полученного материала. Параллельно проводится определение уровня экспрессии генов Ki67, Aurca, CCNB1, PTEN, BIRC5, BCL2, NDRG1, MMP11, MGB1 .

-

2. При получении заключения о злокачественной природе процесса по данным морфологических методов поступают к проведению лечения соответствующей нозологической формы.

-

3. При получении морфологического заключения о доброкачественной природе процесса или «не информативности» полученного материала анализируют данные молекулярногенетических исследований. В случае получения результатов молекулярно-генетического исследования о злокачественной природе процесса (уровни экспрессии характерны для РМЖ)

назначается проведение повторного забора биопсийного материала (а, в случае наличия операционного материала, повторное его исследование). При многократном получении неинформативных морфологических исследований может быть дана рекомендация на проведение минимального хирургического вмешательства со срочным гистологическим исследованием или проведение динамического наблюдения с периодичностью не реже раза в 3 месяца.

Эффективность предлагаемой технологии заключается в возможностях использования новых технологий на основе комплексирования радиологических и молекулярнобиологических методов с целью дифференциальной диагностики заболеваний молочной железы и последующего динамического мониторинга. Разработанная технология позволяет проводить качественную и количественную оценку состояния тканей молочной железы и повысить информативность клинико-радиологического комплекса.

Список литературы Интеграция радиологических и молекулярно-биологических технологий обследования женщин с заболеваниями молочных желез

- Боженко В.К., Солодкий В.А., Харченко Н.В. и др. Определение экспрессии мРНК маммаглобина как маркера раннего рака молочной железы. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2013. № 2. С. 71-77.

- Боженко В.К., Харченко Н.В., Кудинова Е.А. и др. Анализ экспрессии генов в фиброаденоме молочной железы. Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. 2013. № 13-4. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v13/papers/oorzhak_v13.htm.

- Дергунова Ю.А., Кометова В.В., Боженко В.К. и др. Сравнение иммуногистохимического и пцр метода определения уровня экспрессии Ы-67 в ткани рака молочной железы. Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. 2018. Т. 18. № 3. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v18/docs/telisheva.pdf.

- Ненахова Ю.Н. Лучевые методы диагностики в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии у пациенток раком молочной железы. Диагностическая и интервенционная радиология. 2017. Т. 11. № 1. С. 67-73ю

- Оруджева И.Н., Асадов А.С., Бахшиев Б.А. Диагностическая ценность некоторых параметров лучевой диагностики при раке молочной железы. Theoretical & Applied Science. 2018. Т. 9. Т. 65. С. 209-215.

- Berghuis A.M.S., Koffijberg H., Prakash J., et al. Detecting Blood-Based Biomarkers in Metastatic Breast Cancer: A Systematic Review of Their Current Status and Clinical Utility. Int J Mol Sci. 2017. V. 18. No. 2. Pii: 363. doi: 10.3390/ijms18020363.

- Dai J.B., Zhu B., Lin W.J., et al. Identification of prognostic significance of BIRC5 in breast cancer using integrative bioinformatics analysis. Biosci Rep. 2020. V. 40. No. 2. doi: 10.1042/BSR20193678.

- Kim M.C., Park M.H., Kang S.H., Bae Y.K. NDRG3 protein expression is associated with aggressive biologic phenotype and unfavorable outcome in patients with invasive breast cancer. Int J Clin Exp Pathol. 2019. V. 12. No. 10. P. 3886-3893.

- Liang J., Zhao W., Tong P., et al. Comprehensive molecular characterization of inhibitors of apoptosis proteins (IAPs) for therapeutic targeting in cancer. BMC Med Genomics. 2020. V. 13. No. 1. Article ID 7. doi: 10.1186/s12920-020-0661-x.

- Qiu C., Wang P., Wang B., Shi J., et al. Establishment and validation of an immunodiagnostic model for prediction of breast cancer. Oncoimmunology. 2019. V. 9. No. 1. Article ID 1682382. doi: 10.1080/2162402X.2019.1682382.

- Scott A.M., Lashley M.G., Drury N.B., Dale P.S. Comparison of Call-Back Rates between Digital Mammography and Digital Breast Tomosynthesis. Am Surg. 2019. V. 85. No. 8. P. 855-857.

- Tan W. J., Cima I., Choudhury Y., et al. A five-gene reverse transcription-PCR assay for preoperative classification of breast fibroepithelial lesions. Breast Cancer Res. 2016. V. 18. No. 1. Article ID 31. doi: 10.1186/s13058-016-0692-6.

- Vidal M., Peg V., Galvan P., et al. Gene expression- based classifications of fibroadenomas and phyllodes tumours of the breast. Mol Oncol. 2015. V. 9. No. 6. P. 1081-1090. doi: 10.1016/j.molonc.2015.01.003.

- Vranic S., Stafford P., Palazzo J., et al. Molecular Profiling of the Metaplastic Spindle Cell Carcinoma of the Breast Reveals Potentially Targetable Biomarkers. Clin Breast Cancer. 2020. pii: S1526-8209(20)30043-4. doi: 10.1016/j.clbc.2020.02.008.

- Hu Y., Liu P., Wu D., Jiang Y. Prognostic role of plasma mammaglobin A expression in breast carcinoma patients: a meta-analysis. Onco Targets Ther. 2018. V. 11. P. 3245-3255. doi: 10.2147/OTT.S156556.