Интегративно-развивающий подход как фактор актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально- прикладной физической подготовкой

Автор: Баранов Александр Владимирович, Найн Альбер Яковлевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 1 (43) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической подготовкой. Сформулированы принципиальные особенности интегративно-развивающего подхода к спортивно-тренировочному процессу обучающихся: цикличность тренировочного процесса с учетом своей структуры и продолжительности; методика индивидуализации, основывающаяся на типологических особенностях силы нервной системы курсантов; закономерности и особенности применения технико-тактических действий курсантов в соревновательных поединках. Интегративно-развивающий подход демонстрирует поэтапное движение от деятельности курсантов под руководством наставника к самоорганиза-ции тренировочного процесса, от него к самообучению и саморазвитию. Разработанная структурно-мотивационная модель развития мотивации в спортивной деятельности курсантов военного вуза создает ситуации успеха, приоритетно ориентированные на усиление мотивационной основы их активности

Интегративно-развивающий подход, фактор, актуализация, потребность, мотивация, курсанты военного вуза, профессионально-прикладная физическая подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/142228968

IDR: 142228968 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-1-88-95

Текст научной статьи Интегративно-развивающий подход как фактор актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально- прикладной физической подготовкой

Анализ психолого-педагогических источников [1-12] приводит нас к определению ведущей дефиниции «интегративно-развивающий подход», под которым понимается особая форма познавательной и практико-ориентированной мотивационной деятельности, позволяющей реализовать идеи мотивационной целостности, интеграции и развития в образовательной системе военнослужащего, учитывающей ее синергетические свойства [12, с. 8-9].

При этом следует отметить, что мотивация является одной из фундаментальных проблем как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость для современной психологии связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методов ее изучения (В.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Агеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминон, А. Маслоу, З. Фрейд, П. Фресс, В.Э. Чуд-новский, П.М. Якобсон и др.).

Личность специалиста современной военной организации (армии), его подготовка в вузе, профессионально и личностно значимые качества, особенности формирования (воспитания) его индивидуального стиля, многогранность его деятельности требуют, как верно отмечает А.В. Михалев, всестороннего учета психолого-педагогического воздействия и опоры на интегративно-развивающий подход, особенно на занятиях профессионально-прикладной физической подготовкой [7, с. 106-107].

Процессуальный аспект деятельности курсанта военной организации, особенности его обучения, профессионального становления, многоаспектная профессиональная направленность и творческий характер мотивационной деятельности изучаются курсантами в рамках теории, методики, военной психологии и дидактики [2; 7]. Мотив, по мнению А.Э. Смирнова, это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельность [11, с. 41]. Мотивы деятельности – это многогранное понятие, включающее в себя потребности, установки, интерес, привычки, побуждения, желания, склонности, влечения [2, с. 108].

Термин «мотивация» представляет, по мнению В.Г Асеева, более широкое понятие, чем дефиниция «мотив» [1, с. 105].

Мотивация, по мнению В.К. Вилюнас, это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [4, с. 92].

Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека [8, с. 90]. Мотивация – это процесс формирования и обоснования намерения что-либо сделать или не сделать. В данном контексте интерес представляет сформулированный Л.В. Львовым термин «мотивационный механизм», понимаемый автором как «система психолого-педагогических, организационно-распорядительных, экономических, и технико-технологических методов, средств и форм побуждения обучающихся к эффективной учебной, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности» [6, с. 52].

Интегративно-развивающий подход как фактор актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической подготовкой

А.В. Баранов, А.Я. Найн

Учет потребностей военнослужащего, его интересов и потенциальных возможностей, обучение навыкам самостоятельного приобретения необходимых компетенций и мотивации для развития и самореализации личности защитника Отечества возможны в рамках дидактической системы развивающего обучения, основой которой является интегративноразвивающий подход. На основе данного подхода, как показали работы А.В. Михалева [7], Т.М. Михеевой и Г.Б. Холодовой [8], Л.А. Шипилиной [12] и других исследователей, определяются основные функции, которые заключаются в том, чтобы процесс подготовки курсанта к военной деятельности, с одной стороны, формировал готовность к постоянному саморазвитию, а с другой стороны - способствовал самореализации личности в деятельности.

Интегративно-развивающий подход вобрал в себя содержание многих лучших подходов, в связи с чем правомерно стал инновационным подходом [5]. Основополагающей идеей данного подхода выступает положение, связанное с рассмотрением человека как основного субъекта образовательной деятельности; образование, согласно этому положению должно «выводиться» не столько из перспективных задач общественного развития, сколько из наличного уровня и состояния общества и человека, их возможностей и надежд. Только в этом случае образование из средства социализации и индоктринации человека (в узком смысле) превратится в условие развития личности. Таким наличным уровнем и состоянием общества и человека является социокультурная реальность (по терминологии О. Долженко).

Содержательно и в смысловом аспекте подход заключается в интеграции содержания военного образования на основе целевых установок модели развития личности военнослужащего; интеграционной связи естественнонаучной подготовки курсанта, нашедшей отражение в учебном плане; в учете фунда- ментального и прикладного характера психолого-педагогических наук; в процессе обучения основам мотивационнотворческой и спортивно-тренировочной деятельности; в разработке интегративной, явно выраженной мотивационной формы самоорганизации курсантов как субъектов учения и развития; в приме -нении интегративного критерия - «творческого стиля деятельности» при оценке результативности подготовки военных специалистов.

Приведенные выше факторы свидетельствуют о необходимости изучения мотивационной сферы обучающихся в вузе для дальнейшей разработки программы мероприятий, направленной на повышение положительной мотивации к выполнению учебных и служебных задач.

Теоретическое изучение мотивационной сферы деятельности вызвало определенные трудности, поскольку психологическая теория мотивации чрезвычайно сложна. Мы согласны с мнением В.Г. Асеева, что «едва ли найдется другая такая же обозримая область психологических исследований, к которой можно было бы подойти со столь разных сторон, как в психологии мотивации» [1, с. 96-98]. Особое значение имеет определение результата действия мотивационного механизма - «изменение мотивационных структур личности в процессе адаптации преодоления через рефлексию ситуационных изменений в познавательные мотивы, мотивы достижения успеха и самореализации [6, с. 55].

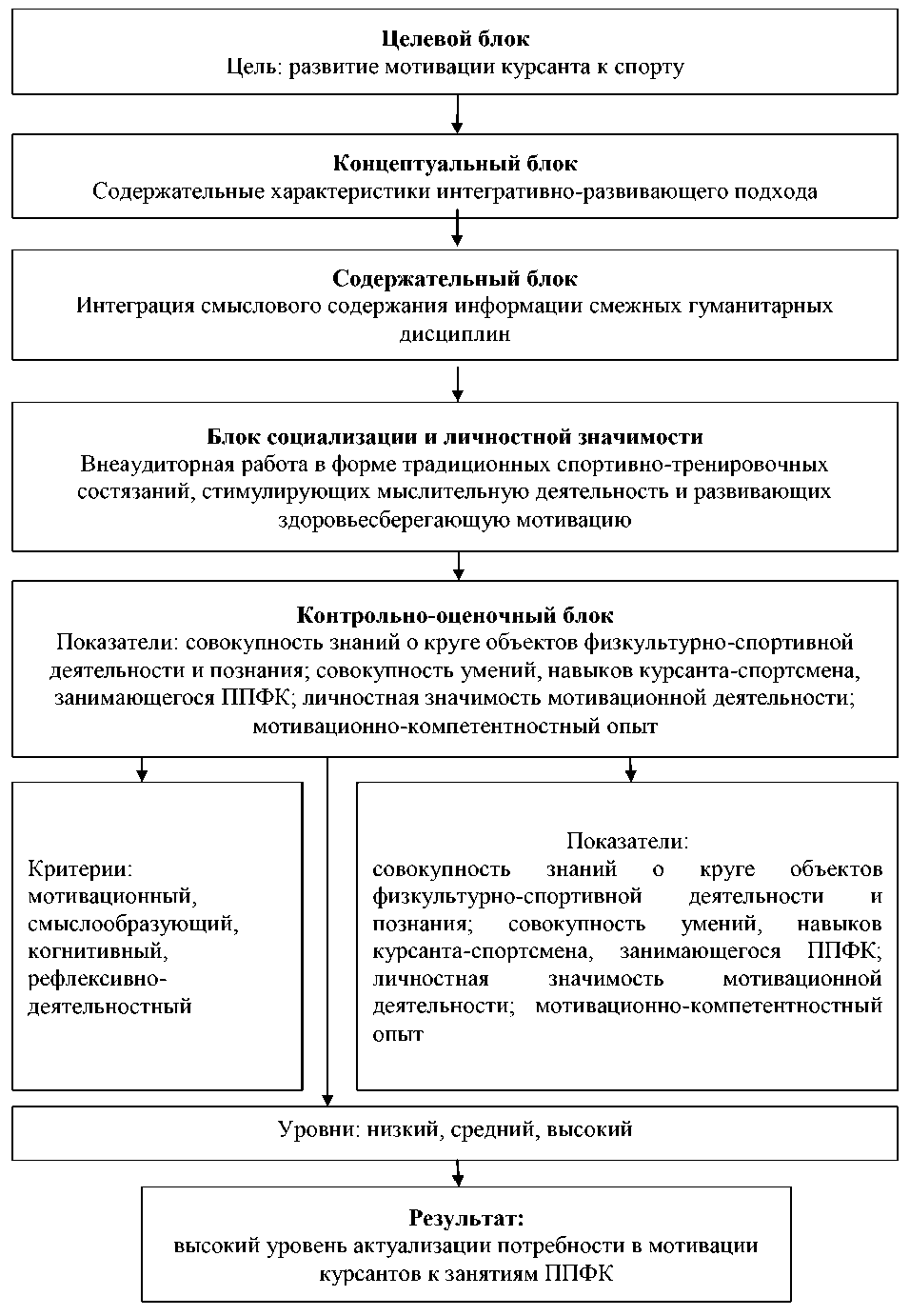

Перейдем к этапу создания структуры модели развития мотивации в спортивной деятельности курсантов военного вуза. Анализируя существенные признаки различных моделей, мы пришли к следующему определению: под педагогической моделью в данном изыскании понимается такое методологическое средство, которое позволяет на объективной основе значительно углубить анализ сущности, закономерностей и особенностей развития мотивации обучающихся к занятиям профессионально- прикладной физической подготовкой [7, с. 193-194]. Организованное нами моделирование профессионального содержания физкультурной мотивации курсантов-спортсменов позволяет преодолевать трудности, возникающие в связи с отсутствием в источниках данных, характеризующих те или иные важные явления и процессы, влияющие на здоровьесберегающие технологии курсантов.

Остановимся на содержании некоторых приоритетных блоках проектируемой структурно-мотивационной модели (рис. 1).

Целевой блок, исходя из названия, подразумевает цель, которая находит отражение в прогнозируемом результате, определяющимся высоким уровнем актуализации потребности в мотивации курсантов к занятиям профессионально-прикладной физической культурой (ППФК).

Содержательный блок интегрирует смысловое содержание смежных гуманитарных дисциплин курсантов. Он объединяет функциональные основы всех блоков с целью анализа информации по актуализации потребности курсантов в профессионально-прикладной физической культуре.

Блок социализации и личностной значимости направлен на развитие высокого уровня мотивации в достижении результатов в процессе занятий профессионально-прикладной физической культурой. Наполнением данного блока является разработанный спецкурс «Развитие мотивационной компетентности курсантов, занимающихся профессиональноприкладной физической культурой».

Взаимосвязь результатов, формируемых в процессе физкультурно-мотивационного образования, исходя из содержания данного спецкурса, может быть представлена в соответствии с общедидактической цепочкой следующим образом: мотивационная грамотность – компетенция - спортивно-тренировочная компетентность – мотивационная культура – мотивационный менталитет.

Таким образом, важным этапом на пути к развитию физкультурно-мотивационной культуры выступает формирование и заинтересованное отношение обучающихся к предмету «Физическая культура».

Помимо спецкурса, содержание данного блока осуществляется и во время внеаудиторной работы в форме традиционных спортивно-тренировочных состязаний, стимулирующих не только мыслительную деятельность и развивающих здоровьесберегающую мотивацию. Особую значимость приобретают методы, способствующие активизации познавательного интереса спортсменов, занимающихся прикладными видами единоборств и, в частности, спортивно-игровые. Эффективность использования спортивно-тренировочной игры для развития компетентности в спортивной деятельности обусловлена тем, что игра – это осмысленная деятельность, то есть совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива и интереса. Смысловое содержание спортивно-тренировочной игры (соревнований) – в способности отображать и таким образом преображать действительность. Игра относится к такому виду спортивно-соревновательной деятельности, важность которой заключается и в результате, и в самом смыслообразующем процессе [1, с. 39]. Поэтому в ней возможно создание наиболее благоприятных условий для усвоения знаний, навыков и, главное, развитие мотивационно-спортивной компетентности.

Контрольно-оценочный блок позволяет анализировать и оценивать уровень сформированности актуализации потребности в мотивации курсантов к занятиям ППФК и на этой основе формулировать рекомендации для принятия оптимальных решений по ограничению физической нагрузки на занятиях по профессионально-прикладной физической культуре курсантов.

Интегративно-развивающий подход как фактор актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической подготовкой

А.В. Баранов, А.Я. Найн

Рис. 1. Структурно-мотивационная модель развития мотивации в спортивной деятельности курсантов военного вуза

Онтологическая сущность физкультурной мотивации обусловливает, таким образом, взаимодействие с сущностью и содержанием профессионально-прикладной физической подготовки, при которой занятия физической культурой переживаются как способные удовлетворить широкий спектр потребностей и становятся значимым для курсанта [7, с. 194-195].

Разработанная и апробированная в опытной работе структурно-мотивационная модель может быть описана и с позиции внешней атрибутивной характеристики: название, интегративно-развивающий подход, структурные блоки модели. Спроектированная модель, как показали отсроченные результаты, показала позитивные результаты и нацеливает исследовательский коллектив на дальнейшее изыскание при более объемном охвате курсантов-спортсменов.

Таким образом, в авторской методике одним из значимых образовательных атрибутов является поиск психолого-методических методов и приемов активного обучения курсантов основам мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической культурой. При этом нами учитывались профессиональная направленность спортивного учреждения и его материально-техническая база, гендерные и возрастные особенности обучающихся (тренирующихся), спортсменов, а также такие факторы, как окружающая среда, условия жизнедеятельности, расписание учебных занятий. При внедрении инновационных средств и методов в процесс физического воспитания обязательными являются: определение исходного уровня физического здоровья обучающихся; диалог со спортсменами, занимающимися прикладными видами спорта; изучение имеющихся у них потребностей, интересов, мотиваций, склонностей, способностей; оценка исходного уровня физической подготовленности; изучение условий для проведения занятий, кадрового потенциала и состояния учебно-спортивной базы (спортивного клуба).

Список литературы Интегративно-развивающий подход как фактор актуализации потребности курсантов в мотивации к занятиям профессионально- прикладной физической подготовкой

- Асеев В. Г. Проблемы мотивации и личность // Теоретические проблемы психологии личности. - М.: Мысль, 1974. - С. 122-144.

- Бабушкин Г.Д., Бабушкин Е.Г. Формирование спортивной мотивации: монография. - Омск: СибГАФК, 2000. - 179 с.

- Баранов А.В. Развитие мотивации курсантов к спортивной деятельности средствами профессионально-прикладной физической культуры // Проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы: сб. науч. тр. молодых ученых. - Челябинск: УралГУФК, 2017. - С. 3-5.

- Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации. - М.: МГУ, 1990. - 288 с.

- Карпова О.Л., Найн А.Я. Развитие коммуникативной компетенции бакалавров физической культуры на основе интегративно-развивающего подхода // Проблемы современного педагогического образования. - 2018. - № 59-3. С. 370-374.