Интегративный подход к построению модели интеграции основного и дополнительного образования в высшей школе

Автор: Осипенко О.А., Пак Н.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Содержание образования и частные методики

Статья в выпуске: 1 (1), 2006 года.

Бесплатный доступ

Высшее образование, интеграция основного и дополнительного образования, интегративный подход в высшем образовании

Короткий адрес: https://sciup.org/144152796

IDR: 144152796

Текст статьи Интегративный подход к построению модели интеграции основного и дополнительного образования в высшей школе

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Необходимость изменения структуры и содержания высшей школы вызвана возникшим противоречием между глобальными потребностями общества и ре зультатами образования . Новые задачи высшей школы и ее изменившиеся со циальные функции обусловливают необходимость выработки новой модели , учитывающей современные инновации , новые педагогические и информацион ные технологии , прагматизм и личностно - ориентированный путь формирова ния современного специалиста .

В настоящее время в высшей школе наряду с основным образованием разви лось дополнительное . Под основным подразумевается нормативно регламенти рованная , иерархически построенная система образования , в которой реализу ются общепринятые и установленные методы , приемы и формы обучения и оце нивания ее результатов .

Под дополнительным ( неформальным ) образованием понимается организо ванный и устойчивый процесс коммуникации , порождающий обучение и осу ществляемый за пределами системы традиционного школьного и вузовского об разования .

Сфера дополнительного образования обладает рядом преимуществ по срав нению с основным . Обладая большей свободой в отборе содержания , форм , ме тодов и средств обучения , здесь удается сочетать высокий уровень мотивации обучения с эффективными методами личностно - ориентированного обучения . Однако дополнительное образование в вузе нередко является самостоятельной образовательной отраслью , зачастую оторванной от целей и задач основного учебного процесса .

Вместе с тем существует проблема , которая заключается в отсутствии между системами основного и дополнительного образования необходимой связи и пре емственности . Эти системы различны по входящим в них педагогическим ин ститутам , конкретным воспитательно - образовательным задачам , решаемым в них . Различное содержание образования , особенности форм педагогического процесса , разные уровни научно - методической квалификации педагогов созда ют различные трудности их состыковки .

Аддитивная интеграция основного и дополнительного образования либо про стой перенос достижений одной системы в другую не представляются эффектив ными в силу их специфичности . В этой связи идея педагогически эффективной организации этих двух сфер в единую открытую образовательную систему пред ставляется актуальной.

По данным Большой Советской Энциклопедии и Философского словаря ин теграция ( латинское integratio – восстановление , восполнение , от integer – це лый ) представляет собой понятие , означающее состояние связанности отдель ных дифференцируемых частей и функций системы в целое , а также процесс , ведущий к такому состоянию ; процесс , или действие , имеющий своим результа том целостность ; объединение , соединение , восстановление единства .

Можно рассматривать интегративный подход как путь , способ , направление достижения целей интеграции , заключающихся в формировании состояния связанности отдельных частей и функций системы в целое , восстановлении единства .

В этом случае основной целью применения интегративного подхода к моде лированию развития основного и дополнительного образования высшей шко лы будут являться оптимизация и повышение эффективности образовательного процесса за счет устранения неоправданного многообразия подходов к постро ению непрерывного , открытого , дополнительного и основного образования , ми нимизация затрат на разработку и развитие технологических , содержательных , методических средств обучения .

Существенным фактором интеграции образовательных структур может стать предъявление к ним единого комплекса требований качества и условий реали зации образовательного процесса .

Группа интегративных требований. Главные из них : преемственность , кон центричность , непрерывное использование методов познания , единая инфор мационно - образовательная среда .

Группа традиционных дидактических требований . В их числе требование научности , доступности , проблемности , наглядности , сознательности , система тичности , последовательности обучения и другие требования .

Кроме традиционных дидактических требований, к интегрированной модели организации высшей школы предъявляются специфические дидактические требования, обусловленные использованием в учебном процессе преимуществ современных инновационных педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий, а также созданием и функционированием подобных средств. В число таких требований входят: адаптивность, интерактивность, реа- лизация возможностей компьютерной визуализации учебной информации, развития интеллектуального потенциала обучаемого и другие требования.

Методические требования предполагают учет специфики конкретных облас тей знаний , особенностей содержания соответствующей науки , ее понятийного аппарата , особенностей методов исследования ее закономерностей , возможнос тей реализации современных технологий , методов и средств предметной облас ти , а также уровневую сложность знаний , соответствующую возрастным и целе вым установкам образования .

Школа

Вуз

Послевуз

Основное обр.

Основное обр.

Повышение квалификации

Переподготовка

Доп. обр.

Доп. обр.

Аспирантура

Школа Профиль

Вуз Послевуз Гражданское обр.

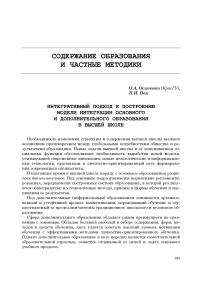

Рис . 1. Обобщенная схема интегрированной модели основного и дополнительного образования вуза

Психологические требования , вытекающие из анализа соответствующих пси холого - педагогических исследований особенностей восприятия мира , предмет ных областей в зависимости от возраста , мотивации и личностных характерис тик обучаемого .

Учет подобных требований позволяет повысить степень « интегрируемости » разрозненных компонент интегрированной модели общего и дополнительного образования .

Формирование и применение комплекса требований и условий может рас сматриваться в качестве ключевого звена в интегративном подходе . Следует от метить , что подобный подход приобретает особую актуальность в случае необхо димости интеграции достаточно разрозненных подсистем и компонентов , к чис лу которых относятся сферы основного и дополнительного образования в об щем , среднем , высшем и послевузовском образовании .

Основным методом интегративного подхода является системный анализ . Системность – это атрибут , одна из ключевых качественных характеристик со циальных объектов , в т . ч . и образовательной реальности .

Основываясь на положениях интегративного подхода и системного анализа , сформируем общую блочно - модульную структуру модели интеграции . На рис . 1 показаны структуры трех уровней образования , до и после интеграции .

В модели интеграции вуз включает в себя : собственную структуру , в которой общее и дополнительное образование интегрируется в смешанное ; довузовское и профильное школьное образование , где также интегрируются основная и до полнительная формы ; послевузовское образование , которое в дальнейшем встраивается в гражданское .

В этой модели следует обратить внимание на довузовскую подготовку , явля ющуюся отдельной ступенью образования и системообразующей для формиро вания профильной школы . Целостную систему послевузовского образования не обходимо еще формировать , поскольку в настоящее время в высшей школе только начинается « строительство » многоуровневого образования , включающе го бакалавриат , магистратуру , дополнительные квалификации , специальности и специализации .

Теперь перейдем к концепции интеграции содержательной линии модели . Здесь идея основана на иерархической структуре знаний . Учитывая главное предназначение образования – формирование знаний об окружающем мире , разумно положить в основу образовательной деятельности поэтапное формиро вание знаний , представляющих иерархическую структуру . Следует заметить , что формируемый в настоящее время в сети Интернет человеческий ресурс зна ний и информации также представляет метаиерархическую структру ( гипер текст , гипермедиа ).

Исходя из результатов психолого - педагогических исследований , естественно предположить , что формирование структурированной информации об объекте может происходить по наиболее приемлемой для обучаемого схеме . Такой спо соб усвоения информации , вероятно , имел бы свои положительные стороны и в случае , когда формируется умственный образ принципиально нового для чело века явления или объекта , что чаще всего и ставится целью процесса обучения . Учитывая сказанное , необходимо строить модель образования , в которой обуче ние наиболее целесообразно привязано к формированию иерархических струк тур знаний обучаемого .

Кроме этого, изучение структурированности человеческого знания показывает, что в основе многих его областей лежит древовидная структура, определяющая иерархию понятий конкретной предметной области. Такие структуры можно выделить и в содержании практически всех образовательных областей. Иерархический характер усваиваемого материала на протяжении многих лет является предметом изучения отечественной и зарубежной психологии. Представления о функционально-системной организации психических процессов развиваются в пcихолого-педагогических исследованиях П. Я. Гальперина, В. П. Зинченко, В. К. Шабельникова, Б. Ф. Ломова, В. Д. Шадрикова и др. До- казано, что важную роль в формировании умственного образа играет опознание изучаемых объектов и явлений. Результатом исследований является также и тот факт, что любое опознание, цель которого – определенная оценка объекта, обязательно содержит скрытый мыслительный анализ выделенных признаков, на основании которого и делается заключение об объекте.

Модель представления знаний . Как правило , содержание предметной облас ти формируют последовательно , по темам и разделам .

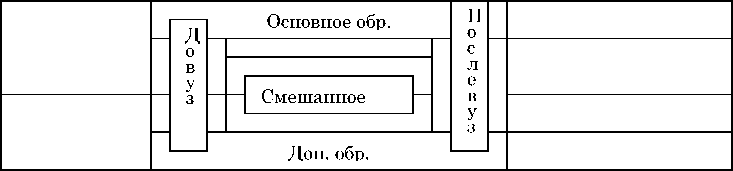

Педагогическая модель знаний является , как правило , линейной структурой , которую можно представить в виде совокупности последовательно взаимосвя занных тем , разделов и / или модулей ( рис . 2).

Каждый модуль предполагает входящую информацию из других модулей и генерирует новые понятия и свойства данного модуля .

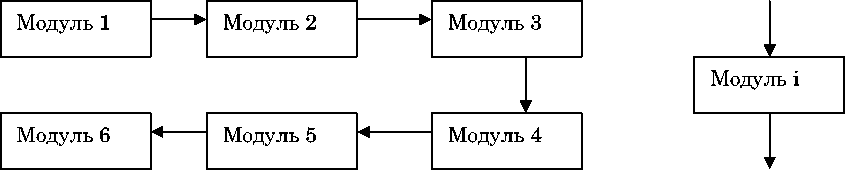

Нелинейными структурами представления знаний могут служить семанти ческие сети . Термин семантическая сеть применяется для описания метода представления знаний , основанного на сетевой структуре . Семантические сети первоначально были разработаны для использования их в качестве психологи ческих моделей человеческой памяти . В настоящее время они являются стан дартным методом представления знаний в искусственном интеллекте – разделе информатики , связанном с разработкой интеллектуальных программ для ком пьютеров , в экспертных системах .

Рис . 2. Линейная структура модели знаний

Проблемы моделирования знаний – это одно из направлений исследований в области искусственного интеллекта . В основе моделей представления знаний в виде семантической сети лежит идея о том , что любое знание можно предста вить в виде совокупности объектов ( понятий моделируемой предметной облас ти ) и связей ( отношений ) между ними . Семантические сети состоят из точек , на зываемых узлами , и связывающих их дуг , которые описывают отношения меж ду узлами . Дуги могут быть определены разными методами , зависящими от ви да представления знаний . Обычно дуги , используемые для представления ие рархии , включают дуги типа is ( является ) или has-part ( имеет часть ). Важно от метить , что отношение типа is транзитивно , кроме того , отношения is и has-part устанавливают свойство иерархии наследования в сети , т . е . элементы более низкого уровня могут наследовать свойства элементов более высокого уровня .

Самым простым примером семантической сети служит семантический граф , вершинами которого являются основные понятия курса или отдельные модули .

Каждая вершина - модуль , в свою очередь , также может быть представлена в ви де семантического графа . Существенным преимуществом подобной модели представления знаний перед традиционным тематическим содержанием учеб ного курса является системность знаний предметной области и наглядность его структуры . Нелинейный характер подобной модели представления знаний поз воляет реализовать нелинейные технологии обучения и нелинейный принцип построения гипертекстов .

Модуль может быть представлен в виде базы данных , базы знаний , информа ционной модели . Понятия со своими свойствами и отношения между ними представляют семантический граф ( рис .3).

Проектирование модели знаний играет важную роль для образовательного процесса . От этого в конечном счете зависит обучающая среда : учитель с его квалификацией и опытом , средства и технологии обучения , а также контроль обучения .

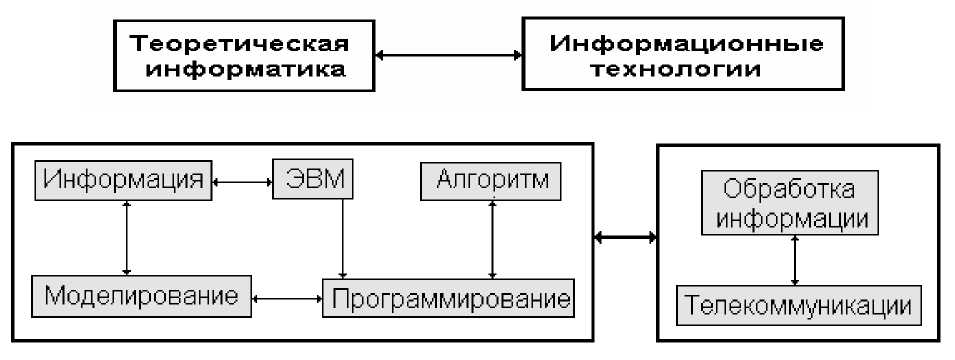

Приведем пример построения четырех уровней семантического графа модели знаний предметной области « Информатика ».

Рис .3. Схема семантического графа модуля знаний

Используем принцип последовательной детализации . В информатике можно условно выделить два направления :

Рис . 4. Первый уровень иерархии модели знаний курса « Информатика »

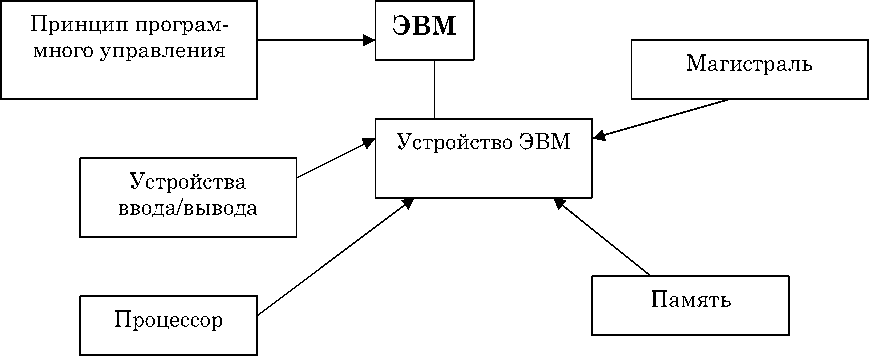

Следующие этапы детализации рассмотрим на примере одного модуля

« ЭВМ » ( рис . 5–7).

Рис . 5. Первый уровень иерархической структуры понятия « ЭВМ »

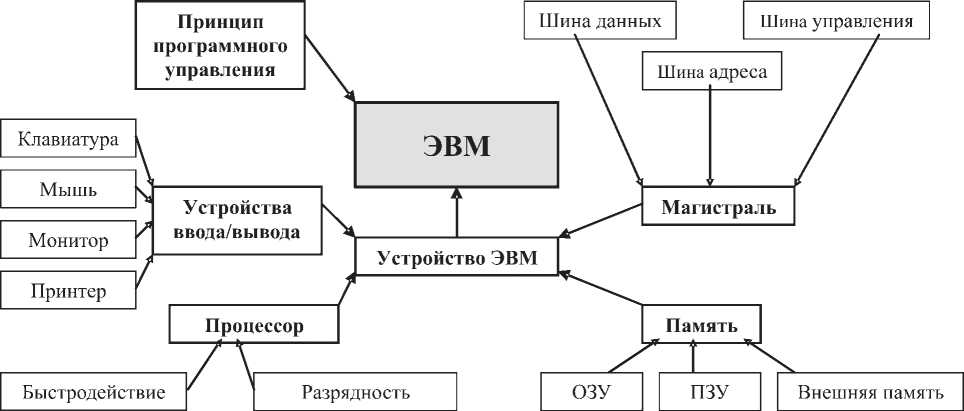

Дальнейшая детализация понятий приведет к следующей схеме :

Рис . 6. Второй уровень иерархической структуры понятия « ЭВМ »

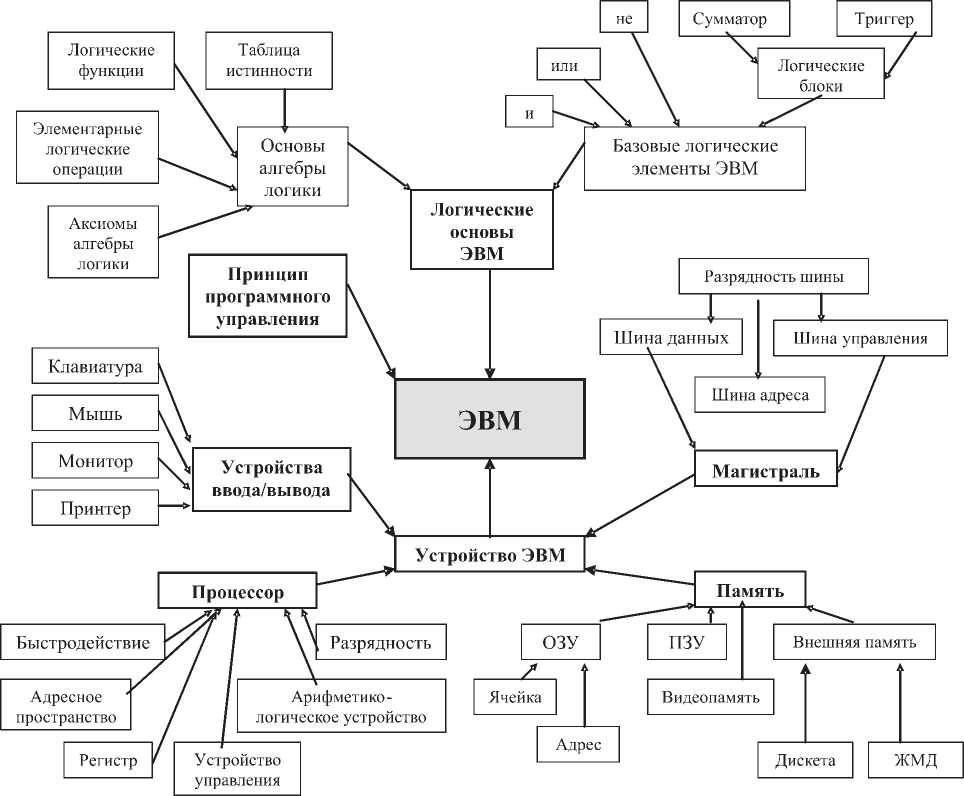

Второй уровень ( рис . 6) соответствует базовому курсу школьной информати ки . А следующий уровень детализации графа соответствует программам вузов ских стандартов курса информатики ( рис . 7).

Вышеприведенные рассуждения позволяют предположить , что на каждой ступени образования у человека формируется свой уровень ( глубина иерархии ) иерархической структуры знаний объектов и явлений окружающего мира . И со вершенно неоправданным является независимое и изолированное формирова ние этих знаний в начальной , затем старшей школе , потом в вузе .

Преемственность образовательного процесса можно обеспечить на основе концентричного построения содержания образования всех ее ступеней , опреде ляя для каждой свой уровень детализации ( глубины ) иерархической структуры знаний .

Для нашей модели примем три концентра , соответствующих трем подсисте мам интегрированной модели ( рис . 1). Подобный подход позволит снять пробле му преемственности и рассогласованности школьного и вузовского образования . Этот процесс в целом может происходить естественным путем . В частности , во многих вузах довузовскую подготовку и работу в профильных классах ведут преподаватели вузов , которые обеспечивают принцип концентричности в обуче нии . Они же в интегрированной модели осуществляют и послевузовское обуче ние . Разработка сквозных образовательных программ потребует многих усилий и со стороны Министерства науки и образования , региональных управлений об разования , а также вузовских работников . Но это тема отдельных исследова ний .

Модель не предполагает существенных изменений сложившихся структур в вузе . В ней сохраняются структуры основного и дополнительного образования , но расширяются их функции и задачи . Новым в ней являются совместные структуры , где основное и дополнительное образование интегрируется в инсти туты , факультеты , кафедры и т . п .

В начальной стадии реализации модели эти структуры носят вспомогатель ный характер , но в конечном счете они станут главными и основными структу рами вуза .

Рис . 7. Третий уровень иерархической структуры понятия « ЭВМ »

Главным интегрирующим условием основного и дополнительного образова ния является информационная образовательная среда вуза ( ИОС ) . Она вклю чает в себя материально - техническую базу , информационно - коммуникацион ные ресурсы , кадровый состав . В этой среде формируются методические систе мы предметной , специальной и дополнительной подготовки школьников , сту дентов , взрослых на базе :

-

– единой установки на общее развитие ;

-

– сохранения индивидуальности на любом возрастном этапе ;

-

— интенсификации научной и образовательной деятельности за счет совре менных педагогических и информационных технологий ;

-

- многообразия форм , специальностей , специализаций и квалификаций ;

-

— создания психолого - педагогических условий для непрерывного повышения квалификации всех субъектов образовательного пространства .

Вектор развития вуза в новой модели направлен в сторону открытого образо вания , использования технологии открытого обучения . Открытое обучение — это целостная саморазвивающаяся педагогическая система , совокупность путей , форм , методов , средств , способов приобретения , расширения и углубления про фессиональных знаний , умений и навыков по предмету на основе развития ин дивидуальных способностей личности , максимальной реализации собственных индивидуальных особенностей обучаемых .

Таким образом , интегративный подход на основе единого комплекса требова ний качества и условий реализации образовательного процесса позволяет осу ществлять моделирование процесса интеграции основного и дополнительного образования высшей школы . К числу традиционных дидактических требований к образовательному процессу в новой модели следует добавить группу интегра - тивных требований : преемственность , концентричность , единая информаци онно - образовательная среда , непрерывное использование методов познания .

Преемственность обеспечивается едиными требованиями к содержанию обра зовательных программ всех ступеней образования на основе иерархической структуры знаний . Концентричность позволяет каждой подсистеме модели осу ществлять свой образовательный процесс на заданном уровне иерархии зна ний .

Единая информационно - образовательная среда является системообразую щим , главным и необходимым условием интеграции всех форм образования . В этой среде все методы , средства и технологии обучения и познания доступны всем участникам образовательного процесса и их использование носит непре рывный характер .

Интегрированная модель вуза позволяет расширить свои традиционные це ли и задачи : в сторону предоставлять обязательные образовательные услуги школьников в сфере основного и дополнительного образования ( довузовская подготовка ), выпускникам , а также гражданскому населению ; реализовывать непрерывное образование ; принципы открытого образования .