Интегрирующая функция философского, психолого-педагогического и методического знания в исследовании категорий «отчуждение» и «освоение»

Автор: Зайцев В.В.

Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu

Рубрика: Методологические основы и тенденции развития образовательного процесса

Статья в выпуске: 2 (195), 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе эволюции философского знания раскрыты сущностные характеристики категории «отчуждение», выявлены психологические и педагогические особенности этой категории применительно к образовательной деятельности. Установлено, что более продуктивным является научный подход, который рассматривает отчуждение не изолированно, а в контексте с категорией «освоение» как его бинарной оппозицией. Показано, что приоритет освоения над отчуждением задает иную методологию построения обучения, которая ориентирована не на компенсацию отрицательных последствий отчуждения учащихся от школы, а на последовательное освоение школьниками функций, относящихся к «родовой сущности человека». На методическом уровне предложена модель урока, которая опирается на понимание самооценки как отношения «сущего» (результата рефлексии) к «должному» (цели) и интегрирует целеполагание, рефлексию и самооценку школьников в единое целое.

Отчуждение, освоение, интеграция философского знания с психолого-педагогическим и методическим знанием, целеполагание, рефлексия, самооценка

Короткий адрес: https://sciup.org/148330652

IDR: 148330652

Текст научной статьи Интегрирующая функция философского, психолого-педагогического и методического знания в исследовании категорий «отчуждение» и «освоение»

Категория отчуждения является одной из центральных онтологических проблем, которая на протяжении многих веков постоянно находилась в фокусе внимания различных философских исследований. Идея отчуждения начала зарождаться в период древнегреческой философии, на протяжении многих веков различные теории отчуждения строились на основе многообразных концептуальных подходов.

В философском понимании термин «отчуждение» принадлежит Г. Гегелю, являясь для него ключевым онтологическим понятием [10, c. 168]. В философской системе Г. Гегеля отчуждение рассматривалось сквозь призму несоответствия индивидуальной сущности человека его родовой сущности. Ж.-Ж. Руссо и Т. Гоббс рассматривали отчуждение исходя из концепции «общественного договора». Для И. Фихте и Ф. Шеллинга исходной платформой служила идеалистическая немецкая классическая философия, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр и А. Камю опирались на экзистенциальную теорию.

Особый вклад в определение понятия «отчуждение» внес молодой К. Маркс в работе «Экономическо-философские рукописи 1844 г.». В отличие от ряда предшествующих мыслителей (И. Фихте, Г. Гегель) К. Маркс подчеркнул социально-экономический характер отчуждения, который раскрывается на основе производственных отношений. Он выделил четыре формы отчужденного в условиях капиталистического общества: 1) отчуждение рабочего от продукта труда, произведенного им товара; 2) отчуждение

* Исследование выполнено по проекту «Концепция и модели интеграции педагогической, психологической и методической подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования (целостный подход)», который реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания на НИР (дополнительное соглашение от 27.08.2024 г. №073-032024-047/5 к соглашению от 18.01.2024 г. №073-03-2024-047).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА человека от его собственной сущности; 3) отчуждение человека от его родовой жизни; 4) отчуждение человека от человека [29, с. 64]. В работах А. Швейцера, М. Вебера, М. Шелера, О. Шпенглера, Э. Фромма отчуждение трактовалось, прежде всего, как соотношение внутреннего мира человека с внешним миром [10, с. 168]. Из отечественных философов к исследованию отчуждения обращались Н. Лосский, Д. Мережковский, В. Розанов, П. Флоренский и др.

В советский период интерес к этой проблеме сохранялся, однако крупных отечественных философских работ по отчуждению было не так много, т.к. «ее разработка имела оттенок диссидентства» [4, с. 74]. В этом плане обращают на себя внимание работы И.С. Нарского [18] и Э.В. Ильенкова [9].

В постсоветский период внимание к исследованию проблемы отчуждения значительно возросло. Это нашло отражение в появлении докторских и кандидатских диссертаций, монографий, крупных научных статей в области философии, социологии, психологии, педагогики. «Отмена табу на исследования отчуждения при социализме в конце 80-х, отмечает В.Ю. Комбаров, незамедлительно получила отклик со стороны молодых ученых» [12, с. 86]. Был подготовлен сборник «Отчуждение труда при социализме и пути его преодоления» [22]. В начале XXI в. интерес к проблематике отчуждения стремительно вырос не только в философии и социологии (Е.Д. Шетулова, А.И. Беспалов, С.С. Шинкова, С.А. Суворов, Н.И. Лапин, А.В. Бузгалин, Б.В. Новиков, Т.Н. Уймина и др.), но и в области психологии, педагогики и образования (Е.Ю. Федоренко, Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев, В.В. Абраменкова, В.С. Мухина, Б.И. Хасан, Ю.С. Матросова, И.Д. Фрумин, А.А. Пинский, Г.Б. Вильданова и др.).

Завершая краткий анализ эволюции категории «отчуждение» в истории развития философской мысли, следует отметить, что она всегда носила многоаспектный и противоречивый характер. На современном этапе категория «отчуждение» выражает «такую объективацию качеств, результатов деятельности и отношений человека, которая противостоит ему как превосходящая сила и превращает его из субъекта в объект ее воздействия» [19, с. 81]. Это определение отражает те сущностные характеристики отчуждения, которые К. Маркс выделил в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.».

Один из важных аспектов философского исследования отчуждения связан с возможностью его преодоления. Большинство философов ХХ в. скептически относились к такой возможности. Главную задачу они видели в том, чтобы «помочь человеку достойно жить в отчужденном мире, постоянно рождающим страх» [26, с. 659].

Отмеченные выше обобщенные философские характеристики отчуждения конкретизируются и уточняются в области психолого-педагогических исследований. В психологических работах отмечается особая актуальность проблемы отчуждения в образовательной сфере, т.к. в последние годы растет отчуждение молодежи от традиционных ценностей, окружающего социума, друг от друга. У подростков наблюдается падение интереса к учебе, склонность к конфликтности и агрессии.

В исследованиях в области психологии отмечается, что для анализа психологических механизмов отчуждения необходима соответствующая методологическая основа. Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин в качестве такой методологии предлагают современные теории мотивации, которые опираются на понятие смысла: «от смысла учебной деятельности зависит не только то, будет ли она увлекательной и успешной, но и то, станет ли учебный материал частью реальных жизненных отношений учащегося или останется отчужденным от нее» [19, с. 80]. Для обозначения потери смысла авторы используют специальный термин – «смыслоутрата». Отсутствие смысла служит индикатором состояния отчуждения, который фиксирует нарушение связанности индивида с миром [20]. Связь отчуждения с потерей смысла прослеживается в работах В. Франкла, который считал, что личность должна быть способна порождать или обнаруживать смысл, устанавливая связи с миром [26].

С психологической точки зрения отчуждение школьника от учебного процесса проявляется в невозможности найти свое место в образовательном пространстве школы, в котором он мог бы комфортно чувствовать себя самим собой, сохранять свою идентичность, иметь условия для самореализации и самоактуализации [24].

Одна из психологических концепций трактует отчуждение как «психическое состояние человека, ощущение им собственной несвободы и манипуляции со стороны внешних сил» [12, с. 35]. Э. Фромм подчеркивает, что при наличии свободы степень отчужденности человека от мира, человека от человека только возрастает [27].

В исследованиях в области педагогики сущность отчуждения школьников от образовательного процесса трактуется как процесс превращения ученика в объект для достижения чуждых ему целей учителя, школы, как несоответствие школьных условий его ценностям-ожиданиям [16]. Это порождает у школьников чувства обособленности, отвержения, потери собственного Я.

В педагогических работах определены индикаторы для выявления учащихся, склонных к отчуждению от образовательного процесса: негативное отношение к школе, ее ценностям; психологический дискомфорт, психологическое напряжение и комплекс вины; утрата чувства свободы, автономии; отсутствие мотивации к учению; слабая социальная активность, отсутствие стимулов к самосовершенствованию; чувство одиночества и страха, ощущение собственной ненужности; неприятие «взрослых» ценностей; неохотное выполнение школьных поручений; нежелание посещать школу, школьная фобия [Там же].

Зарубежные исследователи в области психологии образования Б. Барнхардт и П. Джиннс выявили, что «отчуждение в учебной деятельности выражается в переживаниях бессилия, бессмысленности учебной деятельности и несоответствия ее содержания собственным интересам учащегося» [30, с. 790]. Основные причины отчуждения они видят в чрезмерной нагрузке, отсутствии ясных целей и критериев, недостатке поддержки со стороны преподавателей и отсутствии возможностей для творчества и выбора в рамках учебы.

Проведенный обзор показал, что категория отчуждения в последние десятилетия активно исследуется зарубежными и российскими учеными не только в области философии и социологии, но и в психолого-педагогических науках. Определение сущностных характеристик отчуждения, раскрытие психологических механизмов и индикаторов проявления отчуждения в сфере образования позволили более эффективно исследовать педагогические условия и закономерности преодоления отчуждения учащихся от учебного процесса. Однако существенным недостатком всех использованных выше научных работ является, на наш взгляд, рассмотрение категории «отчуждение» изолированно, вне контекста с противоположной ей категорией «освоение». «Невозможно рассматривать сущность отчуждения, – отмечает С.С. Шинкова –, нивелируя освоение. Отчуждение и освоение являют собой диалектически связанные категории, с использованием которых может быть осуществлен всесторонний анализ различных уровней бытия человека и социума. Отчуждение и освоение – это атрибутивные характеристики человеческого сознания и бытия» [29, с. 3].

Однако в философской литературе очень немного научных публикаций, которые рассматривают отчуждение и освоение как компоненты единого процесса: С.С. Шин-кова [Там же], А.М. Максимов [13–15], В.М. Воронов [3] и др. С.С. Шинкова подчеркивает, что «согласно марксистской логике, отчуждение и освоение ‒ это две противоположные стороны целостного процесса деятельности. Освоение, начинаясь, влечет за собой процессы отчуждения. Отчуждение, в свою очередь, служит побудительным стимулом для осваивающей деятельности. <…> В связи с этим представления марксизма об отчуждении и освоении имеют социально-диалектический характер» [29, с. 9].

Если отчуждение сопровождается, как отмечалось выше, утратой собственного «Я», закрытостью человека от внешнего мира, то обращение к освоению открывает новые горизонты в целостном исследовании этих категорий: «экзистенциальноантропологическая ситуация отчужденности, таким образом, открывает мир как мир, подлежащий о-своению. О-своение есть преобразование чужого в свое» [3, с. 6].

Таким образом, тесная связь отчуждения с освоением позволяет рассматривать эти категории как единую универсальную «клеточку», характеризующуюся диалектическим взаимодействием. В науке такой метод получил название метода бинарных оппозиций (двоичных противопоставлений). Этот метод был введен в научный оборот лингвистом Н.С. Трубецким, а затем постепенно распространился на другие области гуманитарного знания [23, с. 72.]. Бинарная оппозиция понимается как одновременное исследование двух противоположных понятий, одно из которых утверждает какое-либо качество, а другое – отрицает.

Важную роль в развитии принципа бинарности сыграли И. Кант (через оперирование понятиями «антиномия», «тезис и антитезис»), Г. Гегель (метод «столкновения противоположных понятий» и его разрешение через объединение этих понятий). В настоящее время бинарные оппозиции, по признанию ученых, являются эффективным универсальным инструментом научного познания в гуманитарных исследованиях [10].

Обратим внимание еще на одну особенность содержания категории «отчуждение». В рассмотренных выше научных исследованиях процесс отчуждения трактуется как процесс негативный, т.к. в ходе него человек превращается в объект для внешних и чуждых ему целей. «Общим моментом, характеризующим традиционное понимание – использование отчуждения в качестве категории, ‒ отмечает В.М. Воронов, ‒ является определенный негативизм. Поэтому личностное и социокультурное измерение данного феномена оценивается, как правило, только в отрицательной коннотации» [3, с. 6].

Значительно реже в научных исследованиях использовался подход, в котором выделяются не только негативные, но и позитивные стороны отчуждения (Д.М. Зиновьева и др.). Данный подход представляется нам более продуктивным. Позитивная оценка отчуждения становится возможной, если ориентироваться не на один обобщенный уровень отчуждения, а выделить два его различных уровня: отчуждение обратимое (развивающее индивидуальность и субъектные свойства личности) и необратимое (разрушающее личность). С точки зрения психологических состояний обратимое отчуждение проявляется в диалоге Я и Ты (М. Бубер), в обособлении личности как моменте ее индивидуализации (В.С. Мухина, А.Е. Горбушин, В.А. Абраменкова), в репрезентативности в другом (А.В. Петровский, В.А. Петровский). Необратимое отчуждение характеризуется чувством несвободы (М. Вебер), бессилием, бессмысленностью, изоляцией и самоотчуждением (М. Симен), сужением личностной жизни (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская), несовпадением значений и смыслов (А.Н. Леонтьев) [7].

С позиций бинарных оппозиций дуальный процесс «отчуждение-освоение» исследовался на примере трех форм отчуждения: социальное отчуждение; межличностное отчуждение; внутриличностное отчуждение (самоотчуждение).

В исследовании С.С. Шинковой [29] раскрыты общие динамические закономерности взаимосвязи процессов отчуждения и освоения при взаимодействии человека с окружающим социумом. Если эти закономерности проецировать на младший школьный возраст, то его описание будет выглядеть следующим образом.

Для первоклассника основным представителем школьного сообщества является его учитель. Приход ребенка в школу, его включение в школьное обучение запускают процессы освоения новой школьный среды. Ребенок, с одной стороны, пытается приспособиться к новому окружающему его миру, а с другой ‒ пытается понять, как устроен этот мир.

Одновременно с этим запускается процесс отчуждения, который проявляется в том, что ребенок начинает приспосабливаться к условиям окружающей среды, что искажает его собственную природу. В рамках познавательной деятельности ребенок отчуждается от самого себя, ориентируясь на те ценностные приоритеты, которые задаются учителем. Адаптация к этим ценностным приоритетам затрудняет осмысление и понимание ребенка тождественности самому себе и не дает быстрого ответа на вопрос о том, кто он такой.

Одновременно c освоением нормативно-ценностной системы школьной жизни ребенок начинает противостоять внешнему миру, который он осваивает. Этот внешний мир начинает определять его ценностные и мировоззренческие ориентиры, что затрудняет осмысление ребенком своего собственного Я. В условиях взаимодействия ребенка и школьного сообщества увеличивается разрыв между внешними требованиями и его собственными потребностями, желаниями, целями. Ребенок начинает жить в двух мирах (личностном и общественном). Отсюда, считает К.Н. Поливанова, «формализм и суррогатная мотивация: учусь не потому, что вовлечен, а потому, что иначе будут санкции, и их лучше умело избегать» [22, с. 70]. Самооценка, по мнению К.Н. Поливановой, является максимой учебной деятельности: если вовлечен, то обязательно есть и самооценивание, если же нет, то лишь внешнее, а часто и отвергаемое оценивание [Там же]. Эмоциональная включенность школьника, которая сопровождает самооценку, формирует ценность его причастности к школьной жизни.

Для преодоления отчуждения ребенка от внешней оценки, отмечает зарубежный исследователь Джеймс Пол Джи, формализованное оценивание должно трансформироваться во внутреннюю оценочную систему обучающегося. Учащийся должен научиться оценивать сам себя [4].

Усиление отчуждения ребенка от окружающего школьного социума изменяет условия освоения им этого социума. Освоение опыта, представленного в школе в форме теоретических знаний и практических умений, формирует толерантность ученика к внешним ценностным ориентирам. Ребенок постепенно становится объектом манипулирования, в первую очередь, со стороны учителя.

Избыток получаемой учебной информации формирует у ребенка осознание его неподготовленности к учению, неустойчивости ценностных ориентаций. Ему становится сложнее самоориентироваться и делать правильный выбор в различных жизненных ситуациях. Это затрудняет формирование у младших школьников критического мышления, способствует формированию устойчивых стереотипов и установлению системы тотального внешнего контроля.

Здесь уместно вспомнить о педагогических идеях Ж.-Ж. Руссо, который считал цивилизацию причиной порчи и искажения естественной человеческой природы. Главнейшая задача воспитателя, по мнению Ж.-Ж. Руссо, состоит в предохранении «дитяти» от тлетворного влияния цивилизации, так как природа человека сама по себе совершенна. Аналогичных взглядов на воспитание придерживался молодой Л.Н. Толстой, которого называли «русским Руссо». Человек от рождения, считал Л.Н. Толстой, представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра. Однако принудительность образовательных систем, по мнению Л.Н. Толстого, постепенно формируют отчуждение ребенка от первоначальной естественной природы.

Взаимосвязь отчуждения и освоения проявляется в рефлексивной деятельности сознания: «отчуждение и освоение являются атрибутивными характеристиками сознания и его рефлексии» [29, с. 17]. Осваивающая сторона рефлексии заключается в познании и осмыслении знаний.

Обратимое отчуждение тесно связано не только с самооценкой, но и с рефлексивными способностями младшего школьника. Рефлексия через отчуждение осущест-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА вляется в форме переосмысления человеком элементов содержания индивидуального сознания.

Отчужденно-осваивающий характер рефлексии проявляется, по мнению С.С. Шинковой, в трех аспектах: 1) в ходе нее субъект продуцирует новые смыслы; 2) отчужденная рефлексия объективирует смыслы в виде знаний, предметов и объектов деятельности; 3) осваивающая рефлексия способствует познанию и осмыслению объективированных знаний в практической деятельности [Там же].

Чтобы отчуждение сохраняло позитивный характер и не переходило границу зоны разрушающего воздействия, школьник должен постоянно осваивать окружающий мир, критически осмысливать его ценностные ориентиры. Иначе ему угрожает опасность конформизма, превращения человека в «социальный атом» [Там же, с. 3].

В некоторых философских исследованиях подчеркивается связь отчуждения и освоения с категорией свободы. «Свободу, ‒ считает А.М. Максимов, ‒ не следует метафизически противопоставлять отчуждению. Теоретически более плодотворно представить свободу диалектической мерой освоенного и отчужденного» [13, с. 4]. А.М. Максимов видит задачу в обосновании сущности свободы как меры отчуждения своего и освоения чужого [Там же]. Исходя из этой методологии, он делает вывод, что свобода человека в той же мере есть отчуждение, в какой она является освоением.

Выше мы отмечали, что с позиций диалектики «отчуждение-освоение» в проектировании образовательной деятельности младших школьников следует опираться не на поиск каких-либо компенсирующих механизмов уже сложившегося негативного отчуждения, а на обратную методологию ‒ позитивное освоение. Одним из исходных моментов этой методологии является работа над целеполаганием учащихся, так как она позволит интегрировать в единую систему такие качества личности младшего школьника, как мотивация, смысл, рефлексия, самооценка, то есть те атрибутивные свойства, которые выражают, по мнению К. Маркса, родовую сущность человека. Известный ученый и педагог Ш.А. Амонашвили отмечает, что «проблема заключается в том, чтобы <…> школьник предложенную, педагогически необходимую учебную задачу принимал как свободно выбранную. Тут мы можем обнаружить корни, из которых вырастет педагогика как наука о воспитании и как искусство воспитания» [1, с. 160].

Чтобы прогнозировать возможные ошибочные действия учителя в целеполагании, которые способствуют отчуждению учащихся от истинных целей и способов их конструирования, необходимо определиться с понятием цели. Цель, в точном понимании этого термина, – это идеальный образ будущего результата (подчеркнем, не сам результат, а его образ).

Цели обучения должны ориентироваться не на то, что учитель будет делать на уроке (деятельность учителя), а на учебные результаты учащихся, поэтому цели должны формулироваться в результативных, а не в процессуальных характеристиках [5, с. 4]. Формулировки предметных целей урока в форме «Познакомить учащихся с …», «Создать условия для …» и т.д. не являются целями, т.к. не соответствуют определению цели. В формулировках целей должен быть зафиксирован тот результат, с которым ученик уйдет с урока («Знать …», «Понимать …», «Уметь …» и др.).

Искаженная трактовка сущности целей урока учителем приводит к аналогичному неправильному пониманию целей учениками. Вместо формулировки итоговых результатов урока, они описывают, что будут делать в течение урока. Авторы некоторых поурочных разработок по различным предметам начальной школы совсем не предусматривают совместную работу учителя и учащихся для постановки целей урока. Часто учитель в начале урока предлагает ученикам открыть учебник и прочесть, что они будут делать на уроке. ФГОС начального общего образования (2021 г.) предусматривает формирование у младших школьников «способности принимать и сохранять учебную цель». Однако описанные выше приемы целеполагания этому не способствуют. В итоге цель, привнесенная извне, в формировании которой ученик не принимал участия, которую он не осознает и не видит в ней смысла, носит для него отчужденный характер. В результате этого первый шаг к отчуждению младшего школьника от учебного процесса лежит в области его отчужденного целеполагания.

Приведем примеры некоторых механизмов целеполагания, которые работают не на отчуждение, а на освоение:

-

1) Участие детей в совместной с учителем постановке цели урока, обсуждении условий ее достижения.

-

2) Создание в начале урока проблемной ситуации, совместное разрешение которой формирует у учащихся мотивацию освоения нового предметного содержания.

-

3) На основе рефлексии и самооценки учащимися своих результатов в конце предыдущего урока строится «мостик» к постановке целей следующего урока.

-

4) В начале изучения нового раздела (темы) учитель совместно с учениками конструирует общую логику освоения этого раздела. Данная логика фиксируется в форме таблицы или схемы, а затем уточняется и конкретизируется в рамках отдельных уроков с четким составом предметных знаний и перечнем соответствующих умений.

Для более глубокого понимания неразрывной связи целеполагания, рефлексии и самооценки обратимся к философскому знанию, в котором познание и оценка рассматриваются как особые формы отражения человеком реального мира. Основной продукт процесса познания ‒ знание, которое, в отличие от информации, носит субъективный характер и оценивается сквозь призму целей субъекта. При этом личностные свойства человека формируются, прежде всего, не в ходе познания, а в процессе формирования у субъекта отношения к познанному. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что оценка имеет для развития личности фундаментальное значение, потому что является не только знанием, но и отношением. Так как в основе оценочного процесса лежит сравнение предмета оценок с каким-либо соизмеримым эквивалентом, то оценка представляет собой особую форму отражения отношений.

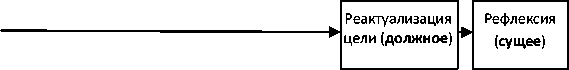

Если речь идет об оценке субъектом своей предыдущей деятельности (ретроспективная самооценка), то ее можно рассматривать как меру отношения «сущего» (фактически полученного результата) к «должному» (ожидаемый результат по завершению деятельности, ее цель). Если эти общие закономерности самооценки спроецировать на процесс самооценивания младшим школьником своей учебной деятельности, который осуществляется на завершающем этапе урока, то для успешного выполнения данной работы учителю необходимо: 1) в начале урока зафиксировать цель урока (желательно не только вербально, но и визуально), которая сформирована при совместном участии в целеполагании учителя и учащихся; 2) удерживать внимание учащихся на этой цели в течение всего урока; 3) актуализировать цель в конце урока в статусе «должного»; 4) предложить каждому ученику провести анализ (рефлексию) своего движения к достижению цели в течение всего урока (формирование фактического результата, «сущего»); 5) соотнести «сущее» с «должным» и на этой основе оценить результат своей деятельности на уроке (рис.).

Целеполагание

Самооценка ( сравнение сущего с должным )

УРОК

Рис. Модель интеграции цели, рефлексии и самооценки в течение урока

Описанный процесс позволяет в течение урока интегрировать процессы целеполагания, деятельностной рефлексии и самооценки младших школьников. Данная модель педагогической деятельности ориентирована на освоение учащимися функций, относящихся к категории родовой сущности человека (К. Маркс). Во ФГОС начального общего образования (2021 г.) данные функции представлены в форме регулятивных универсальных учебных действий. Если эти функции длительное время монополизируются учителем, то начинают запускаться процессы отчуждения учащихся от полноценной учебной деятельности, которые оказывают негативное воздействие на личностное развитие младшего школьника.

Приведем описание урока математики в начальных классах, который интегрирует функции целеполагания, рефлексии и самооценки младших школьников [6]. Учитывая, что учащимся этого возраста пока еще сложно самостоятельно ставить учебные цели, учитель предлагает им выбрать одну из нескольких целей, каждая из которых связана с определенной группой учебных заданий. Выбор сопровождается коллективной рефлексией, в ходе которой дети поясняют мотивы своего выбора на основе соотнесения этих заданий с соответствующими целями.

До выполнения выбранных заданий ученик прогнозирует, насколько успешно он сможет справиться с этими заданиями и отражает этот прогноз крестиком на шкале в форме вертикального отрезка. Чем лучше прогнозируемый результат, тем выше ставится крестик (методика Дембо-Рубинштейн). После выполнения выбранных заданий учащиеся сравнивают свои решения с контрольными ответами и на этой основе повторно отражают крестиком успешность работы на шкале Дембо-Рубинштейн. Тем самим прогностическая самооценка соотносится с ретроспективной самооценкой. Далее ученик выбирает одно из суждений, отражающих степень его удовлетворенности своей работой на уроке (доволен, не совсем доволен; не доволен и др.). Это позволяет более осознанно спроектировать цель для самостоятельной работы на следующем уроке.

Выделенные выше признаки отчуждения у младших школьников [16] (психологический дискомфорт, утрата чувства свободы и автономии, отсутствие мотивации к учению и др.) относятся к категории обратимых и могут способствовать развитию индивидуальности учащихся. Однако при постоянном повторе и накоплении эти проявления могут переходить в более сложные формы отчуждения (чувство одиночества и страха, ощущение собственной ненужности; неприятие «взрослых» ценностей; школьная фобия и др.). В результате этого уже на этапе начальной школы очень важно ориентировать учебный процесс не на компенсацию отрицательных результатов первых признаков отчуждения, а на опережающее освоение младшими школьниками описанных механизмов интеграции целеполагания, рефлексии и самооценки. В более широком контексте этот механизм в себя включает развитие у младших школьников функции самостоятельного планирования своей учебной деятельности на основе целеполагания, а также ее коррекции после проведенной рефлексии и самооценки. Таким образом, взгляд на учебный процесс в начальной школе сквозь призму категорий «отчуждение-освоение» позволяет увидеть новый смысл в развитии у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий, зафиксированных в ФГОС начального общего образования (2021 г.).

Еще один важный механизм личностного развития младших школьников с позиций категорий «отчуждение» и «освоение» связан с совместной (коллективно-распределенной) учебной деятельностью, которая входит в группу коммуникативных универсальных учебных действий ФГОС начального общего образования. Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, именно в совместной деятельности со взрослым и со сверстниками формируются все специфически человеческие психи- ческие процессы. Согласно закону интериоризации, каждая психическая функция, прежде чем стать внутренним средством сознательной деятельности, проходит внешнюю стадию, осуществляемую в рамках совместных видов деятельности. Кратко этот процесс можно отразить в форме тезиса «интра через интер». Исследования В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман и др. показывают особое значение совместной учебной деятельности школьников для формирования у них рефлексии.

В результате проведенного анализа категорий «отчуждение» и «освоение» в контексте философского, психологического и педагогического знания можно сделать следующие общие выводы.

-

1. Категория «отчуждение» постоянно находилась в фокусе внимания социальной философии, психологии, педагогики и других научных направлений. Исследование данного феномена велось с различных мировозренческих позиций с акцентированием внимания на отдельных аспектах. В наиболее обобщенном виде отчуждение в философии трактуется как подчинение человека внешней силе, возникающей в ходе общественных отношений, переход его из положения субъекта в положение объекта, переживание этого превращения через ощущения враждебности окружающего мира, изолированности, подавленности, несвободы.

-

2. Применительно к сфере образования категорию «отчуждение» целесообразно рассматривать не изолированно, как в большинстве научных исследований, а в единстве со своей противоположностью ‒ категорией «освоение». Бинарная оппозиция «отчуждение-освоение» задает в образовании более продуктивный методологический подход, который ориентирован не на устранение уже сформированных в ходе обучения негативных результатов отчуждения, а на освоение как процесс, предупреждающий и нейтрализующий появление негативных сторон отчуждения. Отчуждение и освоение выступают как две противоположные стороны целостного процесса деятельности, образующие диалектическое единство, в котором приоритетом является освоение.

-

3. Взгляд на учебный процесс в начальной школе сквозь призму категорий «отчуждение-освоение» позволяет увидеть новый смысл в развитии у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий (ФГОС начального общего образования), который раскрывается через механизмы интеграции целеполагания, рефлексии и самооценки при работе с любым предметным содержанием. В основе этого механизма лежит формирование самооценки младших школьников как отношения «сущего» (результатов рефлексии) к «должному» (целям урока).

С психологической точки зрения отчуждение проявляется в ощущении субъектом собственной несвободы и манипуляций со стороны внешних сил, психологического дискомфорта, напряжения и комплекса вины, утраты чувства свободы и автономии. Школьник не может в пространстве школы найти свое место, где бы он был принят таким, каков он есть, сохранить свою идентичность и способность к самореализации и самоактуализации.

В педагогических исследованиях сущность отчуждения от учения проявляется в том, что цели учителя являются чуждыми для учащихся и не соответствуют их ожиданиям и ценностным ориентирам. Это порождает у учащихся негативное отношение к школе, ее ценностям, неохотное выполнение школьных поручений, нежелание посещать школу, чувство одиночества и страха.