Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Автор: Абрамовских Н.А.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 4 (62) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается актуальная проблема формирования здорового образа жизни обучающихся в вузе. Раскрывается специфика интевального метода оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе. Указывается, что в настоящее время обозначенная проблема недостаточно представлена в научных исследованиях. Приводятся результаты исследования эффективности вышеназванного метода в условиях образовательного процесса в вузе. Делается вывод о том, что у занимающихся плаванием в процессе оздоровительной тренировки с внедрением интервального метода повышаются функциональные возможности организма в период физической нагрузки, что является мощным средством профилактики заболеваний сердца и системы кровообращения.

Интервальный метод оздоровительной тренировки, здоровый образ жизни, методика преподавания, плавание, студены, профилактика заболеваний

Короткий адрес: https://sciup.org/142240090

IDR: 142240090 | УДК: 378:796.011.3

Текст научной статьи Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Современное образование способствует малоподвижному образу жизни обучающихся. Студенты, занимающиеся активной умственной деятельностью, много времени проводят в сидячем положении за компьютером, дома при подготовке заданий, использовании гаджетов и просмотре телевизора. Мышечная деятельность является неотъемлемым атрибутом повседневной деятельности человека, так как в естественных условиях практически все функции организма в той или иной степени связаны с различными видами мышечных нагрузок. Физические упражнения, вызывая изменения деятельности всех органов и систем, с одной стороны, способствуют реализации функциональных возможностей организма, с другой – могут их усиливать и тренировать. Уровень этих изменений зависит как от характера выполняемых нагрузок, так и от степени адаптирован-ности к ним организма, то есть от уровня и специфики повседневной двигательной активности человека.

Проблемы влияния физической нагрузки на системы организма в разные периоды поднимали Л.В. Карпман, И.В. Аулик, А.Н. Журавлев, Т.Е. Шид-ловская, Л.А. Королева, В.С. Мищенко, Н.Г. Трушкина, и др.

Функциональная подготовленность студента в современном понимании может рассматриваться как интегральная характеристика функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают эффективность повседневной деятельности. Другими словами, она отражает функциональные возможности организма применительно к условиям напряженной образовательной деятельности студентов. Для нас особенно интересным являются исследования в циклических видах спорта, поскольку лёгкая атлетика, лыжная подготовка, плавание определяют основную часть рабочих программ по «Физической культуре и спорту» в колледже и вузе. Поэтому целью настоящей работы является исследование функциональных особен- ностей висцеральных систем организма студентов, занимающихся плаванием в рамках учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Функциональные, биохимические и морфологические изменения, возникающие во время занятий физической культурой и спортом, различны. Относящиеся к циклическим видам спорта бег, ходьба, плавание, лыжные гонки имеют ряд общих черт, как в отношении движений, так и в отношении энергозатрат и функционировании сердечно-сосудистой системы. Недаром циклические виды спорта включают в оздоровительные программы с целью профилактики ряда заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также с лечебной целью. Адаптационные изменения в сердечно-сосудистой системе развиваются в сердце и сосудах, они захватывают не только наиболее тренируемые конечности, a всю систему кровообращения. Известно, что сердечно-сосудистая система является одной из тех систем, которая в первую очередь лимитирует работоспособность, достижение высоких показателей в циклических видах спорта.

Исследования параметров сердечнососудистой системы, производимые по периодам годичного цикла дают объективные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы, что позволяет преподавателю и студенту вносить изменения в учебные занятия и регулировать нагрузки.

В последнее десятилетие в научной литературе можно встретить исследования вопроса присутствия спорта в жизни людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (Е.В. Карпина) [4], процедуры грамотного подбора физических нагрузок для таких больных (А.А. Чиркова, В.Б. Сергеев) [11]. О.Д. Николаева в своей работе оценивает методы профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы при помощи средств физической культуры, определяя основной фактор развития заболеваний системы кровообращения, отсутствие достаточной физической активности и как следствие снижение газообмена в тканях и органах [6]. Абиев А.Г. приводит расчёты, обосновывая законами физики (II закон Ньютона) и математики (вибрации по Пифагору) процесс невесомости во время спортивных упражнений. Он рассматривает «циклическую невесомость», которая возникает в момент систолы миокарда и утверждает, что циклического движения не хватает нашей функциональной системе [1]. А.В. Самойлов в своих изысканиях в качестве лечебного средства сердечно-сосудистых заболеваний рассматривает плавание – занятия лечебной гимнастикой в бассейне – лечебно-оздоровительное плавание как многофакторную социально-медицинскую систему реабилитации [9].

Ряд современных исследователей в своих трудах рассматривают плавание как составляющая комплексной реабилитации лиц с определенными заболеваниями [7; 8] либо приводят практические рекомендации для обучающихся в данном виде спорта [3; 10; 2].

В то же время анализ плавания как оздоровительной тренировки с использованием интервального метода на занятиях студентов в целях профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и формирования здорового образа жизни студентов в научной литературе представлен недостаточно.

Исследование проводилось в два этапа среди студентов, занимающихся плаванием, с сентября 2022 года по май 2023 года:

– на первом этапе (с сентября по октябрь 2022г.) исследовали показатели вегетативного статуса у испытуемых студентов в условиях подготовительного периода учебного процесса;

– на втором этапе (январь 2023 – май 2023г.) исследовали показатели вегетативного статуса у испытуемых студентов в условиях сдачи контрольных нормативов дисциплины учебного процесса.

В качестве испытуемых выступали 20 человек мужского пола в возрасте 1722 лет. Стаж систематических занятий плаванием отсутствует.

Занятия по плаванию, оздоровительные тренировки, проводились групповым методом. На первом этапе выполняли упражнения для освоения с водой, изучалась техника плавания. Дозированное плавание в свободном и умеренном темпе продолжительностью 30-40 минут. После проплывания отрезков дистанции 50 м. выполняются 8-10 выдохов в воду. Контроль ЧСС – пик не более 130 уд/мин. ЧСС выше 110 уд/мин. не более 10 минут. Ныряние в длину 10-15 м за предметом проводилось после выполнения дозированного плавания. Исключали прыжки, скоростное плавание, эмоциональные спортивные игры.

На втором этапе – внедряли интервальный метод оздоровительной тренировки: 5 мин – интенсивное плавание, 3 мин – плавание в медленном темпе. Повтор – 5-7 раз. Заключительная часть – 5-8 минут в медленном темпе. Увеличение двигательной активности занимающихся и продолжительности занятия на втором этапе составляет с 45 минут до 1 часа. Контроль ЧСС в конце заплыва интенсивного плавания – до 149 уд/мин.

На втором этапе уменьшается роль специальных упражнений и увеличивается роль циклических.

Материалами исследования являются функциональные показатели сердечнососудистой системы: частота сердечных сокращений, артериальное давление, ударный объем сердца, минутный объем кровообращения.

Исследование функциональных особенностей вегетативной и сердечно-сосудистой системы включало следующие методы: пальпаторную пульсометрию, измерение артериального давления прибором Короткова с звуковым методом, расчет интегративных показателей, пробу PWC170; индекс Кердо.

Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Н.А. Абрамовских

Подсчет пульса (ЧСС) проводился пальпаторно трехкратно: до занятия (ЧССисх), после прекращения работы в положении стоя в течение первых десяти секунд с дальнейшим перерасчетом на одну минуту.

Измерение артериального давления (АД) проводилось прибором Короткова с автоматической накачкой манжеты. Метод основан на прослушивании характерных тонов.

Измерение АД проводилось в покое до нагрузочного упражнения и сразу после него.

Методика. При измерении давления аппарат устанавливается таким образом, чтобы нулевое деление манометра находилось на уровне измеряемой артерии, а последняя – на уровне сердца. Манжету плотно накладывают на конечность, после чего в нее нагнетают воздух, избегая возникновения болезненных ощущений у исследуемого, манжета расправляется, сдавливая артерию вплоть до полного прекращения через нее тока крови. Вслед за этим в манжетке (и в манометре) начинают постепенно снижать давление. При снижении давления до величины, равной или несколько меньшей систолического, в дистальном отрезке артерии фонендоскопом прослушивается громкий звук – тон (первая фаза), соответствующий систолическому давлению (Адс); на манометре отмечается соответствующая цифра. При дальнейшем снижении давления тоны сменяются шумами (вторая фаза). Далее появляются громкие тоны, интенсивность которых постепенно уменьшается (третья фаза) – этот момент соответствует величине среднего динамического давления (АДср). Момент, когда звуки совершенно исчезают, соответствует диастолическому давлению – АДд (четвертая фаза).

На основе данных ЧСС и АД были рассчитаны следующие интегративные показатели:

– средний пульс (Рср) – для его определения все результаты исследований частоты сердечных сокращений во время занятия складываются, и сумма делится на число исследований;

– ударный объем сердца (УО) по формуле: УО (мл) = 50,0 + 0,5АДпр (по А.И.Елфимову), где АДпр – редуцированное давление [АДпр = (АДп/ Адср) х 100]; АДп – пульсовое давление; АДп = АДс – АДд;

– минутный объем кровообращения: МОК = УО х ЧСС;

Физическая работоспособность определялась по методике PWC170 у испытуемых применялся двухступенчатый степ-тест.

Испытуемый совершает подъем на ступеньку высотой 30 см в темпе 20 восхождений за 1 мин в течение 3 мин. После прекращения работы в положении стоя подсчитывается пульс в течение первых 10 секунд. Через 1 мин отдыха испытуемому дается вторая нагрузка: в течение 3 мин подъем на ступеньку, высотой 30 см, но в темпе 30 восхождений за 1 мин. После прекращения работы в положении стоя опять подсчитывают пульс в течение первых 10 секунд. По табл. 1 на горизонтальной линии находят цифру, соответствующую частоте пульса после первой нагрузки, а на вертикальной – частоту пульса, полученную после второй нагрузки. Место пересечения двух этих величин пульса дает определенный коэффициент, при умножении которого на массу тела испытуемого (m) рассчитывается РWС170 в кгм/мин:

PWC170 =К m (кг)

Если в таблице значений пульса, измеренных при исследовании, нет, то коэффициент рассчитывается по формуле:

где Р1 - пульс после первой нагрузки; Р2 - пульс после второй нагрузки. Полученные результаты оцениваются в соответствии со средними значениями.

Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы проводилось по индексу Кердо (ВИК):

ВИК= (1-Дд/ЧСС) 100, где Дд – величина диастолического давления, ЧСС - частота сердечных сокращений в 1 мин.

Принципы оценки. При полном вегетативном равновесии (эйтония) в сер-

Таблица 1 – Значения для расчета PWC 170

Пульс за 10 с в конце выполнение первой нагрузки (t=3 мин, Н=0.3м, n=20)

|

Р2 |

Р1 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

|

Пульс за 10 с в конце выполнения второй нагрузки (t=3 мин, Н=0.3м, n=30) |

20 |

20,80 |

25,80 |

40,80 |

|||||||

|

21 |

17,40 |

19,60 |

24,00 |

37,20 |

|||||||

|

22 |

15,36 |

16,50 |

18,40 |

22,20 |

33,60 |

||||||

|

23 |

14,00 |

14,64 |

15,60 |

17,20 |

20,20 |

||||||

|

24 |

13,03 |

13,40 |

13,92 |

14,70 |

16,00 |

18,60 |

|||||

|

25 |

12,30 |

12,51 |

12,80 |

13,20 |

13,80 |

14,80 |

16,80 |

||||

|

26 |

11,73 |

11,58 |

12,00 |

12,20 |

12,48 |

12,90 |

13,60 |

15,00 |

|||

|

27 |

11,28 |

11,83 |

11,40 |

11,49 |

11,60 |

11,76 |

12,00 |

12,40 |

13,20 |

||

|

28 |

10,93 |

10,85 |

10,97 |

11,00 |

11,04 |

11,10 |

11,20 |

11,40 |

|||

|

29 |

10,53 |

10,50 |

10,46 |

10,40 |

10,32 |

10,20 |

10,00 |

||||

|

30 |

10,13 |

10,05 |

9,94 |

9,80 |

9,60 |

9,30 |

|||||

|

31 |

9,73 |

9,60 |

9,43 |

9,20 |

8,88 |

||||||

|

32 |

9,33 |

9,15 |

8,91 |

8,60 |

Формула расчета : PWC 170 = K х массу тела (кг), где К - коэффициент, который находится в данной таблице на пересечении ЧСС после первой ( Р 1 ) и второй ( Р 2 ) нагрузок.

Методы математической обработки данных. Для обработки данных использовались методы математической статистики. Определяли среднюю арифметическую, стандартное отклонение, ошибку средней. Определяли доверительный интервал для ошибки средней. Статистическую обработку производили по методу Стьдента-Фишера. Различия между сравниваемыми величинами считали достоверными при не менее 95% (р≥0,05). Для графических изображений полученных данных определяли доверительные границы. Доверительные границы находили при р≥ 0,05. Считается, что для биологических исследований такая величина является достаточной.

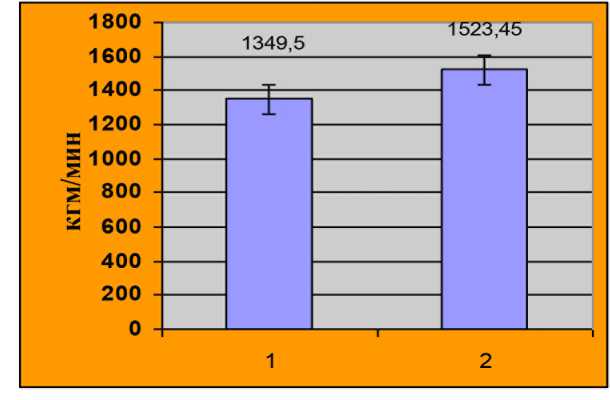

Результаты исследований. При изучении динамики изменений показателя физической работоспособности у занимающихся плаванием нами было обнаружено на втором этапе увеличение вели- дечно-сосудистой системе ВИК=0. Если коэффициент положительный, то преобладают симпатические влияния, если цифровое значение коэффициента получают со знаком минус, то повышен парасимпатический тонус.

чины РWС170 на 12% от 1349 до 1523 кгм/ мин. (рис. 1).

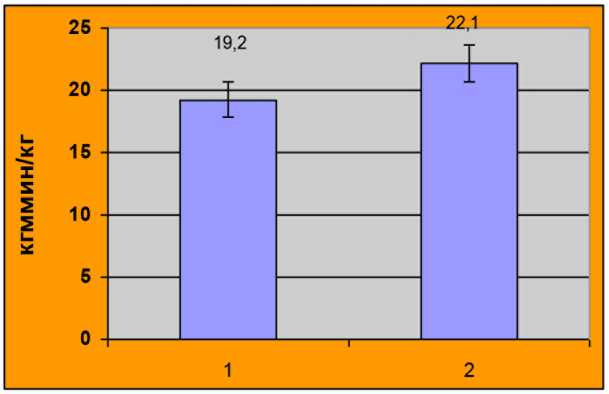

При сравнении среднего значения абсолютной физической работоспособности мы видим, что после внедрения интервального метода оздоровительной тренировки, она увеличилась. Если рассматривать относительные показатели работоспособности, можно также обнаружить достоверное увеличение показателя на втором этапе, то есть увеличение происходит от 19 до 22 кгм/мин/кг. (рис. 2).

Таким образом, показатель физической работоспособности говорит о высоком уровне производительности кардио-респираторной системы.

Следующий показатель гемодинамики, определяющий эффективность системы транспорта кислорода, связанный с физической работоспособностью, – частота сердечных сокращений.

Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Н.А. Абрамовских

Рисунок 1 – Динамика изменений показателя абсолютной физической работоспособности (PWC170) у занимающихся плаванием

Рисунок 2 – Динамика изменений показателя относительной физической работоспособности (PWC170) у занимающихся плаванием

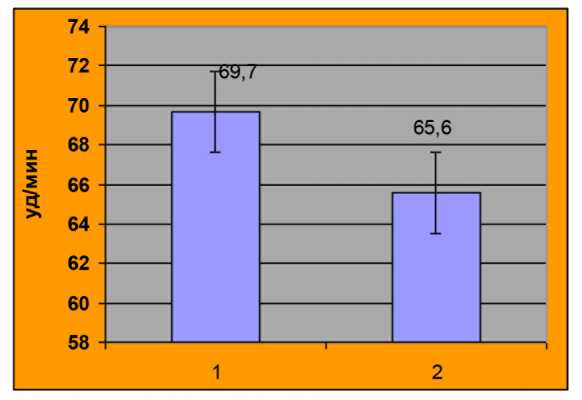

Рисунок 3 – Динамика изменений показателя ЧСС в покое у занимающихся плаванием

Динамика изменений показателя частоты сердечных сокращений в покое у занимающихся плаванием на втором этапе исследования отражается в достоверном снижении: с 69,7 удара в минуту в подготовительном периоде до 65,6 в соревновательном (рис 3). Это говорит о том, что такая физическая нагрузка обе-

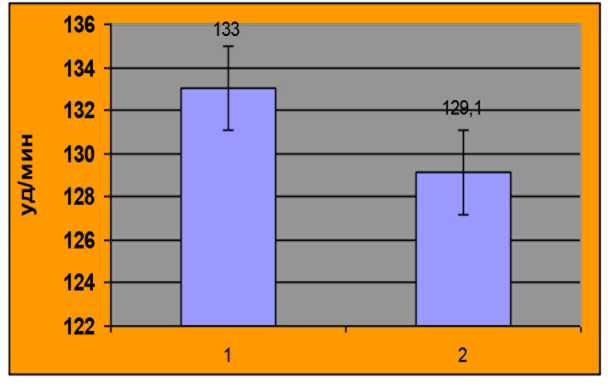

Рисунок 4 – Динамика изменений показателя ЧСС при нагрузке у занимающихся плаванием

Следует отметить, что работа сердца при очень большой частоте сердечных сокращений становится менее эффективной, так как значительно сокращается время наполнения желудочков кровью и уменьшается ударный объем. В нашем исследовании урежение частоты сердечных сокращений составило 4,7%.

Ударный и минутный объем крови является важным показателем функционального состояния сердца. Объем сердца определяет величину максимального систолического объема крови при физической работе (Р.А. Меркулова, Ю.А. Борисова).

Однако литературные данные об этих величинах у спортсменов различны. Так одни исследователи в состоянии покоя у тренированных находят увеличение ударного и минутного объемов крови (Ю.И.Кузнецов, Р.Ф. Ланг), то другие, наоборот, отмечают его уменьшение (Н.А. Степочкина, Н.И. Вольнов, К.М. Немчинов).

спечивает снижение энерготрат сердечнососудистой системы в состоянии покоя.

При нагрузке мы также видим достоверное изменение, то есть систематические занятия физическими упражнениями вызвали урежение частоты сердечных сокращений на 6% (с133 до 129,1 уд/мин). (рис. 4).

Разноречивость данных о величине сердечного выброса у обучающихся обусловлена, по мнению В.В. Васильевой, применением разных методов и нестандартностью условий, при которых велись исследования.

По данным наших исследований в подготовительный период в покое величина ударного объема составила 69 мл., а на втором этапе – 71 мл. При нагрузке в подготовительный период величина ударного объема составила 117 мл.

Таким образом, если в подготовительном периоде оздоровительной тренировки нагрузка сопровождалась увеличением ударного объема на 42% по отношению к исходной величине, то в период сдачи контрольных нормативов этот показатель равен 46%. Относительно большее значение ударного объема свидетельствует об экономизации деятельности сердца в данном периоде студентов-пловцов.

Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Минутный объем крови – величина, отражающая главные свойства сердца – его сократительную функцию и автоматизм. Обнаружено, что в состоянии покоя величина сердечного выброса зависит от пола, возраста, условий окружающей среды и эмоционального состояния ин-дивидиума (И.В. Аулик).

Минутный объем крови определяется ударным объемом сердца и частотой сердечных сокращений.

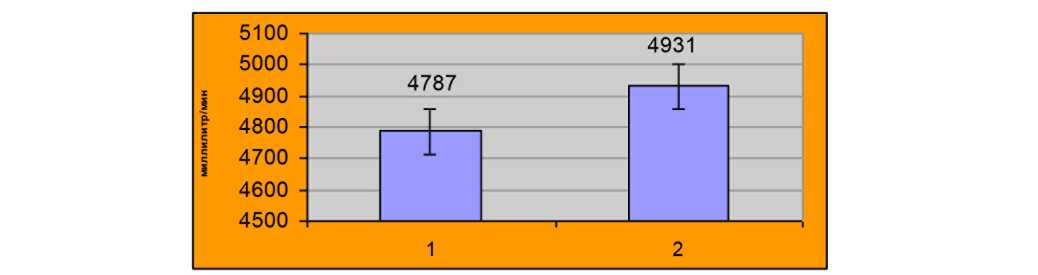

Рисунок 5 – Динамика изменения минутного объема кровообращения в покое

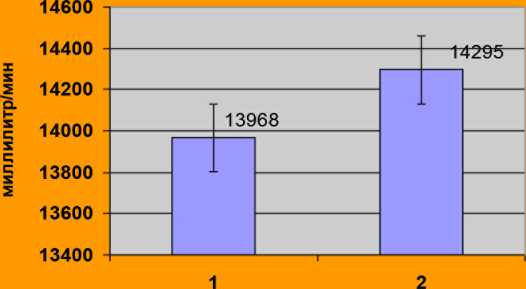

По нашим данным при мышечном покое величина минутного объема крови в подготовительный период оказалась у занимающихся плаванием 4785 мл/мин., а во второй период – 4930 мл/мин (рис. 5, 6). Полученные результаты подтверждают данные об увеличении минутного объема крови после нагрузки при тренировках на выносливость, что согласуется с динамикой тонуса вегетативной нервной системы, в которой начинает превалировать влияние парасимпатического отдела.

Рисунок 6 – Динамика изменения минутного объема кровообращения при нагрузке

Н.А. Абрамовских

Возможность изучения артериального давления непосредственно при физической нагрузке нами не исследовались из-за отсутствия специальных методов. Имеется лишь несколько работ, авторы которых, применяя либо аускультативный метод, либо артериальную осциллографию, определяли артериальное давление непосредственно при мышечной деятельности (А.П. Борисов). Они отме- чали повышение систолического давления при динамической работе, в то время как диастолическое подвергалось менее выраженным изменениям.

Анализ артериального давления при физической работе, проведенный в последние годы с применением катетеризации артерий подтвердил данные об увеличении систолического давления до 150-200 мм рт. ст.

По наблюдениям А.В. Аулика, анализ изменений гемодинамики у обучающихся плаванию в подготовительном периоде тренировки в нагрузке обнаружил увеличение частоты сердечных сокращений и систолического давления по мере нарастания мощности работы, с возрастом мощности нагрузки, систолическое давление повышается, а диастолическое – закономерно падает. Если в состоянии относительного мышечного покоя у легкоатлетов частота сердечного сокращения составляла 63 уд/мин., артериальное давление 115/65 мм рт. ст., то на первой ступени нагрузки – соответственно

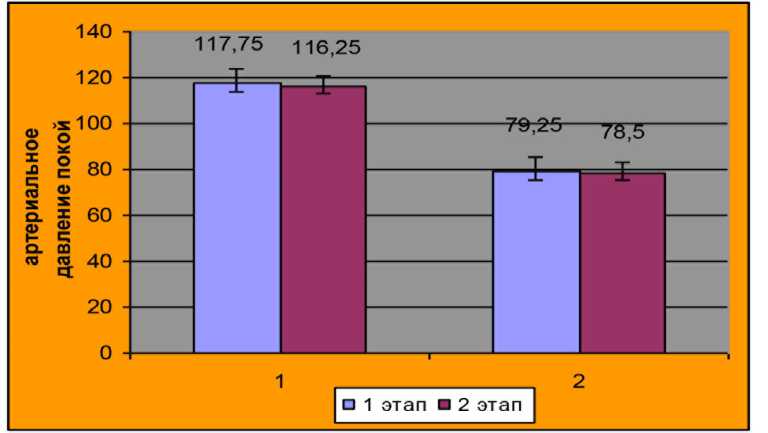

Рисунок 7 – Динамика изменений показателя артериального давления у занимающихся плаванием

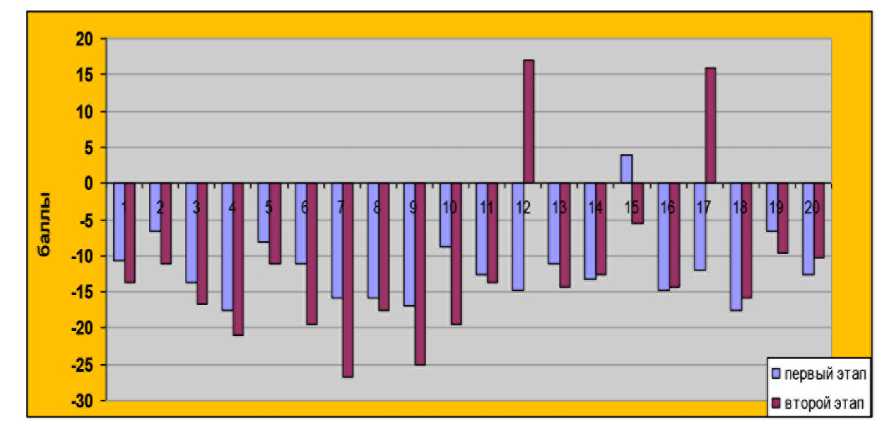

Важным показателем взаимовлияния сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы является динамика индекса Кердо.

По нашим исследованиям на первом этапе у 95% исследуемых индекс Кердо имел отрицательное значение, что свидетельствует о преобладании тонуса па-

125 и 145/60 мм рт. ст. При максимальной нагрузке учащение пульса составило 201,1%, уровень систолического артериального давления – 72%, снижение диастолического – на 54%.

Увеличение при нагрузке систолического и понижение диастолического давления в нашем случае соотносится с литературными данными.

Таким образом, артериальное давление испытуемых под влиянием тренировки на выносливость понижается. В нашем случае эта тенденция прослеживается (рис. 7).

расимпатического отдела вегетативной нервной системы.

На втором этапе у 70% исследуемых усилился тонус парасимпатического отдела. У 10% исследуемых ваготония сменилась симпатикотонией. У 20% показатель близко к первоначальному (рис. 8).

Рисунок 8 – Распределение индекса Кердо на первом и втором этапе

Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

Таким образом, у занимающихся плаванием в процессе оздоровительной тренировки с внедрением интервального метода годичного цикла отмечается явное увеличение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что говорит о повышении функциональных возможностей организма в период физической нагрузки. Это обеспечивает снижение энерготрат сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя, усиление механизмов адаптации, в целом являясь мощным средством профилактики заболеваний сердца и системы кровообращения.

Список литературы Интервальный метод оздоровительной тренировки в профилактике заболеваний сердечнососудистой системы на занятиях по плаванию как условие формирования здорового образа жизни студентов в вузе

- Абиев, А.Г. Циклическая невесомость на службе сохранения здоровья сердца // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2021. – № 3(23). – С. 4-8.

- Андросова, А.П. Практические рекомендации обучения старшеклассников в школах спортивного профиля по спортивному направлению «Плавание» // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. – 2018. – № 1(18). – С. 5-10.

- Иванина, Л.И., Алдошина, Е.А. Плавание. Прикладное плавание в практике физического воспитания студентов: Учебно-методическое пособие. – Орёл: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2016. – 41 с.

- Карпина, Е.В. Физическая культура в профилактике сердечно сосудистой системы // E-Scio. – 2020. – №3 (42).

- Кириченко А.С., Иванова Е.Ю., Ланкина А.А. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Психология. Спорт. Здравоохранение. 2020. – 49-52 с.

- Николаева, О.Д. Физическая культура в профилактике и лечении сердечно-сосудистой системы // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2021. – Т. 11. – № 10. С. 230.

- Паршакова, В.М. Плавание - эффективный способ укрепления здоровья и развитие двигательной функции студентов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 6-1(45). С. 165-168.

- Пекин, А.П. Плавание как составляющая комплексной реабилитации лиц с повышенным артериальным давлением и гипертонией 1-й степени // Молодой ученый. – 2022. – № 24(419). С. 412-414.

- Самойлов, А.В., Козурман, А.Н. Роль плавания в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактика // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 3-5(12). С. 130-132.

- Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 137 с.

- Чиркова, А.А., Сергеев, В.Б. Физическая культура как метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный ресурс] // SCI-ARICLE. – 2021. – №92. – Режим доступа: https://sci-article.ru/stat.php?i=1614165770