Ионообменные волокна с полиамфолитными свойствами

Автор: Курманалиев М.К.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (104), 2014 года.

Бесплатный доступ

Синтезированы ионообменные материалы на основе полиакрилонитрильного волокна “нитрон”. Изучены кинетические закономерности химического превращения полиакрилонит-рильного волокна гидроксиламином в присутствии гексаметилендиамина. Показано, что ионообменники проявляют амфотерные свойства.

Волокна, ионообменники, модификация

Короткий адрес: https://sciup.org/140204743

IDR: 140204743 | УДК: 628:34:541.183.12

Текст научной статьи Ионообменные волокна с полиамфолитными свойствами

Объекты и методы исследований

-

1. Использованные реактивы

-

1. Волокно “Нитрон” является сополимером акрилонитрила (92,5%), метилакрилата (6,0%) и итаконовой кислоты (1,3%). Перед использованием волокно очищали от возможных промышленных примесей, промывали водой и другими инертными растворителями.

-

2. Гидроксиламин сернокислый – М=164,14; ρ=1,216 г/см3;tnл=1700C

-

3. Гексаметилендиамин – М=116,1; tnл-430C.

-

-

2. Методика проведения химических превращений нитрона

Перед химической модификацией исходное волокно “нитрон” активировали 1н. водным раствором едкого натра при температуре 900С в течение 3 минут.

Химическая модификация нитрона гидроксиламином в присутствии гексаметилендиамина. Модификацию проводили в 5%-водном растворе диметилформамида (ДМФА) для того, чтобы осуществить частичное набухание волокна, позволяющего более равномерное протекание реакции в массе полимера. В круглодонную колбу емкость 150мл помещали взвешенное количество (1,0г) волокна, добавляли водный раствор ДМФА (2мл) 5% солянокислого гидроксиламина (1,6г) и 0,7% гексаметилендиамин (0,2г). Реакцию проводили в течение 60 минут при температуре 900С, pH реакционной среды был 8, при модуле ванны 30. Затем модифицированное волокно промывали дистиллированной водой до

(-СН2-СН-Х- (-CH2-CH)m-(-

CN COOH

Полученный полимер не растворяется в растворителях ПАН, что свидетельствует о протекании сшивки с помощью гексаметилендиамина.

Перед модификацией, исходное волокно “нитрон” активировали 1н. раствором едкого натра при температуре 900С в течение 5-7 минут.

CH2-CH-X-(-CH

* I

C=NH

NH

I

нейтральной реакции и сушили на воздухе до постоянного веса и определяли СОЕ известными методами [3].

Результаты и их обсуждение

В отношении полиакрилонитрильных волокон нельзя говорить только о строго ограниченной способности к обмену исключительно катионов или анионов. В силу специфических особенностей нитрильной группы, способной при взаимодействии с основными модифицирующими агентами последовательно превращаться в анионо- и катионогенную, ионообменные ПАН волокна по существу во всех случаях проявляет дифильный характер, т.е. амфотерные свойства [2].

Анализ литературных данных показывает, что благодаря высокой и разнообразной способности циангруппы, свойства нитрилсодержащих полимеров можно сравнительно легко модифицировать путем обработки их различными реагентами. Ряд реакций, основанных на гидролизе полиакрилонитрила, находят широкое применение в промышленности[1].

Нами была исследована химическая модификация полиакрилонитрильного волокна нитрон с гидроксиламином в присутствии сшивающего агента. В качестве сшивающего агента в реакционную смесь добавляли гексаметилендиамин, при этом в структуре полимере образовалась трехмерная сетка и возрастала его хемостойкость.

Предполагаемое химическое строение полученного модифицированного нитронового волокна при обработке с гидроксиламином и в присутствии гексаметилендиамина было представлено следующей схемой:

2-CH-)y-(-CH2-CH-X

C=N-OH C=N-OH

NH; OH

(СН2)б

I

NH

C=NH

I

(-CH-Ofc^i

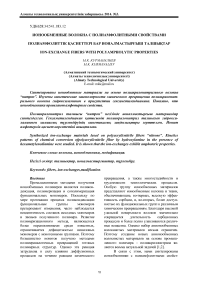

Модификацию волокна с ГА проводили в 5% водном растворе диметилформамида. Наличие небольшого количества ДМФА водном растворе способствует лучшему набуханию волокна, что обеспечивает ускорение и более равномерное протекание реакции во всей массе полимера. Гидроксиламин в виде основания получали нейтрализацией сернокислой соли гидроксиламина раствором NaOH. При этом pH реакционного раствора составляла 8-8,5 и не изменялась в течении 1-2 часов. Критерием оценки степени модифицирования ПАН волокон служила статическая обменная ёмкость (СОЕ) по 0,1 н HCI. Однако кинетика реакции нитрона с гидроксиламином в присутствии гексаметилендиамина изучены недостаточно. Для определения наиболее приемлемой температуры химической модификации волокна с гидроксиламином кинетические кривые модифицирования изучали в пределах температуры от 600 до 1000С. Поскольку количественное определение вновь образованных аминных функциональных групп требует особые условия, для характеристики степени превращения цианогрупп в ионообменные функциональные группы, нами использован метод определения статической обменной емкости (СОЕ), на основе которого рассчитаны степени превращения (γ) нитрильных групп гидроксиламином. Результаты изучения влияния температуры на γ-модифицированных волокон в присутствии сшивающего агента гидразина приведены на рис.1.

продолжительность реакции, мин.

Рисунок 1 - Изменение γ-модифицированных ГА нитрона от продолжительности реакции. 1,2,3,4-температуры реакции 65,75,90,1000С соответственно (модуль ванны 1:50; содержание ГА и ГМДА в реакционном растворе 5 и 0,7% соответственно).

Как видно из представленных на рис. 1 результатов с повышением температуры процесса и продолжительности реакции значение γ полученных волокон увеличивается. В случае проведения реакции при температуре выше, чем 900С наблюдается снижение γ. Таким образом, наиболее подходящей температурой для проведения реакции является 900С (рис.1).

Характер изменения значений γ в процессе модификации показывает, что реакция химического превращения цианогрупп ПАН звеньев с ГА чувствительна к температуре. При увеличении температуры реакции, при фиксированной концентрации ГА, от комнатной до 900С значение γ повышается. При температуре ниже 600С реакция практически не идет, при всех изученных температурах значение γ стремится к запределиванию из-за электростатического взаимодействия нитрильных и образовавшихся функциональных групп и с образованием азотсодержащих гетероциклов вследствие протекания внутримолекулярных реакцией нитрильной группы. Можно полагать, что реакция превращения –CN групп в амидоксимные, при постоянной концентрации ГА, идет с замедлением. Расчеты показывают, что при 100%-ном превращении –CN групп в амидоксимные мы имели бы массовую емкость равную 11,62 мг-экв/г. Следовательно, в условиях реакции, представленных на рис.1, при температуре 900С она “запределивается” примерно при степени превращения 48-50%. Но при этом следует учесть, что теоретическая массовая емкость хемосорбционных волокон обычно несколько отличается от экспериментально найденных значений, поскольку трудно учесть содержание вещества, образующего пространственную сетку.

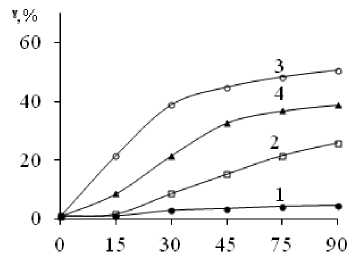

Из кинетических данных модификации нитрона гидроксиламином была рассчитана энергия активации реакции, которая составляет 55,93 кДж. Величина энергии активации рассчитана из зависимости скорости реакции от температуры по формуле E=R∙tgα (рис.2.).

6+lg 3

V

10 20 30

1/T . 10-4

Рисунок 2 - Зависимость скорости реакции от обратной температуры

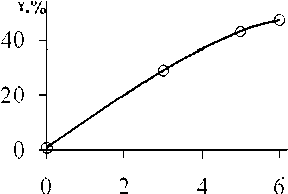

На рис. 3 представлено влияние концентрации ГА в реакционной среде на значение γ-модифицированных волокон, при постоянной концентрации гексаметилендиамина и продолжительности реакции 60 мин.

Как видно из представленных данных, увеличение концентрации гидроксиламина до 6% в реакционной смеси приводит к возрастанию γ-модифицированных волокон. Однако дальнейшее увеличение содержания ГА приводит к образованию гелеобразного продукта, что не представляет практический интерес.

В ИК-спектрах модифицированных активированных образцов ПАН волокон по сравнению с исходными модифицированными волокнами наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения при 2240Gilt 1, соответствующей валентным колебаниям нитрильных групп, появляются новые полосы поглощения при 3500-3600CM 1, соответствующие валентным колебаниям С=0 карбоксильной группы.

концентрация ГА,%

Рисунок 3 - Влияние концентрации гидроксиламина на степень превращения нитрона (t=900C, T=60 мин, Сгмда = 0,7%, модуль ванны 50).

Наличие сильноосновных амидиновых групп способствует комплексообразованию с ионами переходных металлов.

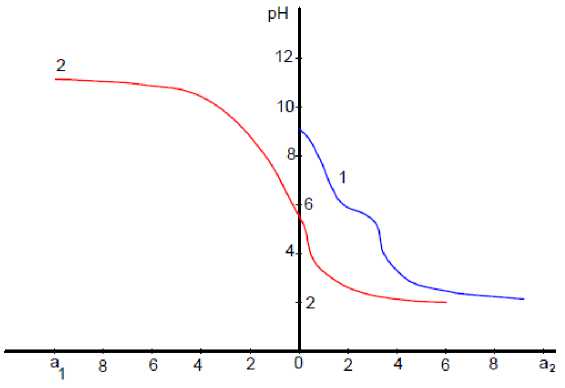

Обменная емкость полученного ионита составляет 5,0- 5,2 мг-экв/г по основным группам и 1,2-1,4 мг-экв/г по карбоксильным группам. Было установлено, что обменная емкость ионита не изменялась после обработки в течение 10 суток 0,1н. растворами соляной кислоты и едкого натра. Кривые потенциометрического титрования обработанных образцов были идентичны кривым исходного волокнистого ионита (рис.4). Кривая 1 соответствует титрованию щелочной формы ионита методом прямого титрования одной навески. На кривой имеются два перегиба, наличие которых однозначно подтверждается дифференциальной кривой. Наличие двух типов функциональных групп следует и из структурной формулы ионита.

Рисунок 4 – Потенциометрическое титрование ионита. рН-значение рН равновесного раствора, а 1 и а 2 - расход едкого натра и соляной кислоты соответственно (мг-экв/г). 1 - щелочная, 2 - кислотная форма ионита.

Кривые 2 описывают результаты потенциометрического титрования кислой формы ионита. С помощью дифференциальной кривой удалось выявить три перегиба (pH=4; 8,5 и 10,5) на кривой титрования. Последний перегиб (pH=10,5) соответствует началу титрования щелочью карбоксильных групп. Таким образом, кривые потенциометрического титрования показывают, что синтезированные ионообменные волокна проявляют типичный амфотерный характер. Модифицированные волокна приобретают такие специфические свойства, как способность к ионному обмену и к комплексообразованию. Полученные ионообменные волокна могут быть использованы в гидрометаллургии, для извлечения ионов металлов, очистки сточных и промышленных растворов от токсических ионов металлов.

Заключение

Проведенные исследования показали, что наиболее подходящими условиями получения волокнистых амфотерных ионообменников при модификации нитрона с гидроксиламином являются: проведение реакции при температуре 900С, при продолжительности реакции 1,5 часа, при концентрациях ГА=6% вес, ГМДА=0,7% вес и при модуле ванны 1:50. При этом максимальное значение СОЕ по HCI составляло 5,0-5,2мг-экв/г, а по NaOH-1,2-1,4мг-экв/г.

Список литературы Ионообменные волокна с полиамфолитными свойствами

- Зверев М.П. Хемосорбционные волокна.-М.: Химия,1981.-191с.

- Вольф Л.А. Волокна с особыми свойствами.-М.: Химия,1980.-240с.

- Вайсберг А., Проскауэр Э. Органические растворители: физические свойства и методы очистки. -М.: Издатлит., 1958.

- Полянский Н.Г. Методы исследования ионитов. -М.: Химия, 1976.-296с.