Использование методов когортного анализа для изучения мобильности студентов вузов в процессе обучения

Автор: Донец Екатерина Всеволодовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы, суждения, мнения

Статья в выпуске: 1 (43), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности и перспективы применения когортного метода для изучения мобильности учащихся высших учебных заведений в процессе обучения. Работа основана на данных низкой активности, накопленных в наборах данных административных данных высших учебных заведений. Особое внимание уделяется оценке отсева из когорт, причин несвоевременного прекращения исследований, социально-демографических аспектов выбывших из когорт студентов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347698

IDR: 14347698

Текст научной статьи Использование методов когортного анализа для изучения мобильности студентов вузов в процессе обучения

использование метобоВ когортного анализа для изучения мобильности студентов Вузов в процессе обучения

Н астоящая работа посвящена изучению возможностей применения методов демографического анализа для исследования образовательной мобильности студентов на основе административной статистики. Требования, предъявляемые к современному научному анализу, определяют необходимость введения в оборот данных нового типа, с помощью которых ситуация может быть описана с высокой степенью детализации. Таким потенциалом обладает информация, собираемая в вузах и в настоящее время используемая для подготовки сводных отчетов по ограниченному кругу показателей и поиска индивидуальных данных.

Преобразование административных данных в статистические создает принципиально новые возможности, на которые уже обратили внимание статистики 1. В частности, появляются перспективы для изучения образовательной мобильности студентов посредством методов, не характерных для данной области. Речь идет о методах когортного анализа, преимуществом которых является возможность многомерной оценки процесса выявления влияния внешних и внутренних факторов (в том числе условий формирования и структуры группы) на его динамику.

В ряде стран необходимость когортного анализа образовательной мобильности отчетливо проявилась в связи с реформами высшей школы. Рост числа вузов и обострение проблем финансирования предопределили постановку вопроса о рациональном использовании имеющихся средств. Процесс отсева из вузов предложено принимать во внимание при расчете средних затрат на обучение студента [1. P. 5–6]. Применение когортного метода дает возможность определить реальную длительность обучения, с учетом которой должны рассчитываться затраты2, найти подходы к оценке потерь в связи с неза- конченным образованием, определить категории студентов, подверженных риску выбытия, для разработки программ и мер помощи студентам.

Объектом нашего исследования являются когорты студентов, сформированные по году поступления 1 . В фокусе исследования – процесс выбытия из когорт в ходе обучения, причины и факторы, влияющие на несвоевременное прерывание учебы. Предметом изучения являются особенности образовательной мобильности студентов в процессе обучения. Оговоримся, что понятие образовательной мобильности применяется достаточно широко для определения различных процессов. В традиционном смысле – это процесс повышения уровня образования от поколения к поколению [3. C. 108–123], либо изменения его уровня по сравнению с родительской семьей [4. С. 139– 142]. В связи с Болонским процессом термин может означать смену места, программ и схем обучения. В контексте данной статьи образовательная мобильность подразумевает прежде всего смену статуса студента, обучающегося в вузе, в результате чего он либо своевременно заканчивает вуз, либо прерывает обучение, временно или окончательно.

Изучение образовательной мобильности в зарубежной практике. По результатам исследований, диверсификация высшего образования дает неоднозначные результаты. Международные обобщения по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что доля лиц, закончивших вуз в срок, варьирует в относительно широком диапазоне. В среднем по странам около 31% посту- пивших не заканчивают вуз в срок [5. P. 98]. С 1970–1980-х годов разрабатываются модели, оценивающие конечный результат и промежуточные успехи когорт студентов в зависимости от ряда факторов [6. С. 89–125, 7. С. 155–186], в том числе от качества обучения до поступления в вуз, миграционной биографии, социально-демографических характеристик студентов.

Масштабы зарубежных исследований (особенно 1990-х годов) значительны . Частично этому способствует такая схема организации процесса поступления, когда заявка в различные вузы подается через единый централизованный орган, фактически накапливающий данные о значительном числе новых студентов. Так, в одном из исследований по Великобритании для анализа использовались записи о 100 тыс. студентах «традиционных» университетов, прошедших процедуру поступления через так называемый Центральный совет по вопросам пос-туплениявуниверситеты(«Universities’ Central Council on Admissions») и отчислившихся в 1993 г. [8. P. 23–44]. От отечественных работ они отличаются тем, что, во-первых, привлекаются различные источники информации: наряду с материалами опросов используются электронные базы данных, в научный оборот активно вводится анализ микроданных. Во-вторых, исследования охватывают широкий круг проблем и ведутся по группам учебных заведений (колледжи, вузы, «старые» и «новые» университеты) с использованием общих подходов. В-третьих, к анализу активно привлекаются социальнодемографические характеристики студентов. Это позволяет проводить обобщения и (с определенными оговорками) международные сравнения по расширенной группе показателей.

Возможности исследования проблемы по материалам российской статистики. Система показателей российской статистики образования находится в стадии совершенствования и является темой, широко обсуждаемой специалистами [9. С. 21–27, 10. С. 59–69]. В настоящее время формы статистического наблюдения1, заполняемые ежегодно, включают следующую информацию: число принятых и обучающихся по курсам и специальностям бакалавров, специалистов и магистров; фактический и ожидаемый выпуск лиц указанных категорий и лиц с неполным высшим образованием; распределение студентов дневного обучения по категориям льготного обеспечения; гражданство, состав (без распределения по курсам) по возрасту и полу; общие данные об обеспеченности студентов общежитиями и некоторую другую информацию. Эта отчетность не дает представления о процессе выбытия студентов из когорт, социально-демографические характеристики представлены в обобщенном виде. До настоящего времени в российской статистике образования нет ряда данных для международных сравнений, а общий показатель «завершенности» образования, впервые пред- ставленный в 2008 г. (79% в 2005 г.), рассчитан не для когорт, а как отношение числа успешно закончивших к числу поступивших в «типичном» году [5. P. 98].

Чаще всего для изучения студенческих групп применяются социологические методы. Выборочные обследования, проводимые в студенческой среде, представляют большой интерес. Однако объемы выборки не позволяют распространять результаты на всю совокупность. Кроме того, существуют и субъективные ограничения для обобщений, объясняемые влиянием представлений самих исследователей на структуру анкеты, формулировки вопросов и подсказов, а также на интерпретацию результатов.

Информационный потенциал исследований может быть расширен за счет использования данных, позволяющих проводить беспристрастную объективную оценку. Информация, собираемая в вузах в удобной для обобщения форме базы данных, расширит инструментарий за счет использования дополнительных методов, в том числе демографических.

База данных студентов МГУ им. М.В. Ломоносова. С начала 1990-х годов в МГУ им. М.В.Ломоносова функционирует автоматизированная информационная система «Студент МГУ». Основная цель ее создания – административная. При формировании системы использованы принципы регистра населения. По существу, это система записей индивидуальных данных с возможностью внесения дополнений и изменений. Каждому лицу (точнее, записи о нем) присваивается уникальный идентификационный номер (он связан с номером личного дела). Форма доступа к базе данных соответствует современным требова- ниям сохранения конфиденциальности персональной информации – имеется техническая возможность получать обезличенную информацию о студентах.

При создании системы информация условно делилась на 2 части: данные о студентах на момент поступления и информация об изменениях статуса в процессе обучения. Все анализируемые ниже данные были сформированы по такой схеме. Состав данных позволяет в перспективе проводить более глубокие исследования – своеобразные «студенческие переписи». Современный информационный потенциал базы дает уникальную возможность применения когортного метода, не свойственного исследованиям в сфере образования.

Настоящая работа основана на результатах разработки массива информации о студентах 6 факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова: биологического, геологического, физического, филологического, философского, экономического (главный принцип отбора – обеспечить представительность различных направлений обучения – естественного, гуманитарного и смешанного). Анализировались когорты 1998–2001 гг. поступления 1 , т.е. на момент обследования студенты этих когорт теоретически должны были завершить свое обучение в вузе 2 . В целом массив содержал записи о 7224 студентах 3 .

Главными задачами исследования были: определение характера движе- ния студенческих когорт, потерь когорт в процессе обучения, влияния различных причин выбытия на результат, взаимозависимости социально-демографических характеристик студентов и успешности студенческой биографии. Рассчитанные для когорт показатели мобильности отражают изменения их размеров по мере продвижения с курса на курс.

Имелась возможность анализа данных по нескольким переменным: возрасту, полу, месту постоянного проживания, источнику финансирования (бюджетное или контрактное обучение). Ряд данных, в том числе сведения о семейном положении студентов, оказались малопригодными для анализа, так как не корректировались в процессе обучения

Характеристики исследуемой совокупности. Подавляющее большинство студентов-первокурсников (в среднем более 90%) поступили в вуз после окончания школы в возрасте 16–18 лет. Достаточно раннее поступление в вуз является спецификой российской системы образования, в которой, как отмечают исследователи [10. C. 62], не популярно среднее специальное образование. Расчеты показывают, что в большинстве стран поступающие в вузы старше российских абитуриентов на несколько лет [12] . Например, по расчетам для третичного образования, ступень А, средний возраст поступления в Германии и Великобритании составляет 22 года, в США – 22,4 года, численность 16–18-летних первокурсников составляет в этих странах соответственно 2,3, 38,6 и 40% от общего числа поступивших. В целом средний возраст поступивших в вузы в 2005 г. (страны ОЭСР) колеблется от 19,2 лет в Греции до 25 лет в Новой Зеландии (и даже 25,8 лет в Исландии), что объясняется в том числе особенностями организации системы обучения в целом и ее структурой*. Распределение по возрасту зависит от направления обучения. Наиболее молодыми можно назвать студенческие группы физического и геологического факультетов (средний возраст поступивших – 17 лет), самый же «старый» факультет – философский (17,8 лет).

В структуре поступивших девушек немного больше, нежели юношей

(52%) 1 . Асимметрия особенно заметна на филологическом (87%) и биологическом (64,1%) факультетах, одновременно на физическом факультете высока доля юношей– 78,1%.

Иногородние студенты, имеющие право на общежитие, составляют 39,4%, в том числе 39,2% проживают в общежитиях и 0,2% имеют право на общежитие, но не пользуются им. 58,7% студентов – жители Москвы и ближнего Подмосковья, данные о месте проживания 1,9% студентов в базе не уточнены.

Общие результаты исследования. Обобщающей характеристикой успешности обучения является доля студентов, закончивших обучение в срок. По наблюдениям (включая данные первого этапа исследования когорт

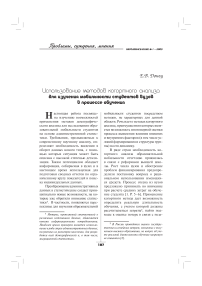

Рис. 1. Доля студентов, окончивших обучение в срок, по когортам 1994–2001 гг. поступления (в среднем по 6 факульте там МГУ), %

Таблица 1

|

Факультеты |

Курс, на котором произошло событие |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Биологический 0,091 0,033 0,037 0,032 0,031 Геологический 0,13 0,052 0,036 0,063 Физический 0,073 0,067 0,051 0,046 0,013 0,009 Филологический 0,067 0,072 0,054 0,046 0,036 Философский 0,091 0,065 0,06 0,035 0,025 Экономический 0,072 0,031 0,015 0,006 В среднем по 6 факультетам 0,083 0,054 0,041 0,036 0,025 (5 курс - по 4 факультетам) |

||||||

* Отметим, что рассчитывались только вероятности первого события в студенческой биографии, ставшего причиной выбытия из когорты.

Вероятности прерывания обучения (когорты 1998–2001 гг. поступления)*

1994–1997 гг. поступления), доля студентов, получающих диплом в срок, постепенно растет (рис. 1) 1 .

Однако более 1/5 студентов испытывают определенные трудности, что мешает своевременному окончанию вуза. Высокая доля студентов, не получивших диплом в срок, отмечается на геологическом (29%) и философском (26,3%) факультетах (когорты 1998– 2001 гг.). Наиболее благополучными являются экономический и биологический факультеты – соответственно 86,1% и 78,7% студентов окончили вуз своевременно.

Процесс выбытия студентов имеет различную интенсивность в зависимости от года и направления обучения. Для его характеристики использовались показатели вероятности наступления события, в нашем случае – выбытия из когорты (табл. 1).

Наибольшие сложности, что объяснимо, испытывают студенты 1 курса.

По мере продвижения с курса на курс, для студентов, успешно преодолевших предыдущие рубежи, вероятность выбытия из когорты в целом постепенно снижается 2 .

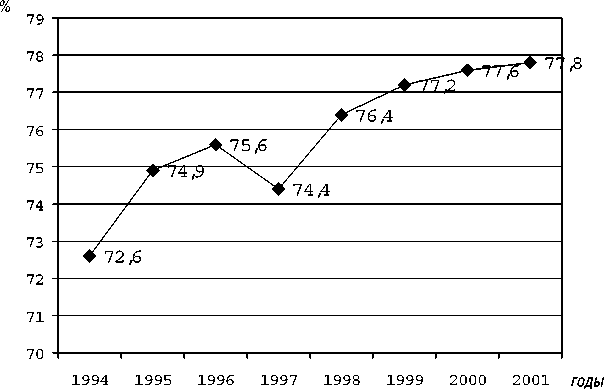

Существуют две основные группы причин выбытия из когорты – отчисление из числа студентов и получение академического отпуска. Для этих причин были рассчитаны показатели вероятностей выбытия (рис. 2). Соотношение причин в структуре выбытия различно в зависимости от периода обучения. Вероятность отчисления, наиболее высокая на первом курсе, существенно снижается к третьему курсу. Вероятности же получения академического отпуска изменяются незначительно, видимо, потому, что для оформления отпуска всегда необходимо наличие весомых объективных причин.

По результатам двух этапов наблюдений (сравнивая когорты 1994–1997

▲ Вероятность выбытия из когорты

—•— Вероятность отчисления

■ Вероятность прерывания обучения ( академический отпуск )

Рис. 2. Вероятности прерывания обучения по причинам на разных курсах (средняя величина, когорты 1998–2001 гг. поступления)

и 1998–2001 гг. поступления), выявленная тенденция может считаться относительно устойчивой, за исключением того факта, что в последние годы не отмечается зафиксированного ранее роста вероятности отчисления на последнем курсе, связанного, очевидно, с окончанием курса обучения без защиты дипломной работы. Это обстоятельство может быть одной из причин общего роста числа закончивших обучение в срок.

Можно ли рассматривать возраст как фактор, сопутствующий успешному обучению? Общие выводы таковы: чем выше возраст студента при поступлении, тем меньше вероятность успешного окончания вуза. Исключение составляет лишь самая молодая группа студентов (возраст поступления – 15 лет), учебная биография которых менее успешна, нежели у более взрослых (на 1–2 года старше) студентов. Однако обобщения по данной группе делать нельзя, так как она малочисленна.

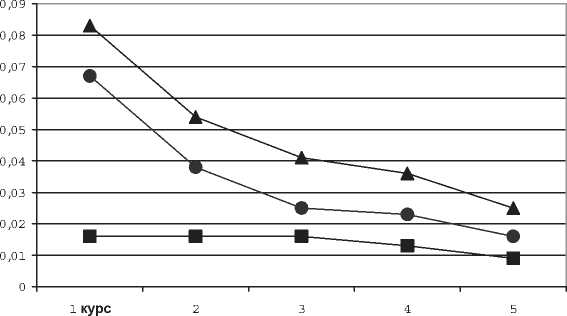

В целом наиболее устойчивая учебная карьера наблюдается у 16 и 17летних студентов. По мере повышения возраста поступления доля студентов, закончивших вуз, постепенно снижается (рис. 3). Наиболее сложным является положение студентов старше 23 лет. Некоторая их часть (статус «прочее»: находящиеся в академическом отпуске, отчисленные с возможностью восстановления или остающиеся студентами), еще имеет шанс окончить обучение. Однако, чем «старше» когорта, тем ниже эта вероятность.

Основной причиной выбытия студентов старшего возраста специалисты считают появление дополнительных проблем: материальных, семейных и др. [14]. В нашем случае оказывает влияние и перерыв в обучении (между средней и высшей школой) – забывается часть школьной программы, сама программа меняется, т.е., наиболее благоприятной является ситуация, при которой период обучения в жизненном цикле занимает определен-

моложе старше

® окончили вуз на момент обследования '» отчислены :: прочее

Рис. 3. Статус студентов на момент обследования (октябрь 2007 г.), когорты 1998–2001 (2002) гг. поступления, по возрасту поступления, %

Таблица 2

Структура поступивших и окончивших вуз студентов по полу, когорты 1998–2001 (2002) гг. поступления, %

Общий результат движения когорты зависит и от распределения студентов по полу (табл. 2). Сравнение первоначального и конечного соотношений по полу показывает нарастание асимметрии в процессе обучения в сторону увеличения доли девушек среди студентов, успешно закончивших вуз. Практически на всех факультетах, независимо от направления и характера обучения, результаты обучения у девушек выше.

Таблица 3

Общие результаты обучения иногородних студентов и студентов-москвичей, когорты 1998–2001 (2002) гг. поступления, %

|

Результат обучения |

Студенты, проживающие в общежитии |

Студенты, не нуждающиеся в общежитии |

|

Окончили |

78,1 |

82,5 |

|

Отчислены |

16,4 |

12,1 |

|

Прервали обучение |

5,1 |

5,0 |

|

Прочее |

0,5 |

0,3 |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

Отдельное внимание привлекает территориальная мобильность студентов в связи с получением образования. По мнению исследователей, ее масштабы по данным статистики определить сложно [15]. В то же время, изучение влияния места жительства и его удаленности на процесс обучения важно для оценки результативности обучения в вузах.

Несмотря на благоприятные условия, создаваемые в вузе для иногородних студентов (почти всем нуждающимся студентам в МГУ предоставляются места в общежитии), они подвержены относительно большему риску прерывания обучения, нежели москвичи. К моменту обследования доля иногородних студентов, проживавших в общежитии и успешно закончивших вуз, была на 4,4% меньше, чем аналогичный показатель у москвичей (табл. 3). Основной причиной превышения удельного веса выбывших иногородних студентов (по сравнению с москвичами) было отчисление.

Наиболее сложным временем является первый год обучения. Иногородние студенты переживают период двойной адаптации – к новой форме обучения и к жизни вне родительской семьи. Двойная нагрузка сказывается на успеваемости. При этом различными по группам оказываются не только успеваемость в целом, но и результаты по этапам обучения: из всех отчисленных студентов-москвичей на первом курсе выбывают 41,4%, аналогичный показатель для иногородних студентов – 49,2%. В то же время, 2-й и 3-й курсы для иногородних менее опасны, нежели для студентов-москвичей. Режимы отчисления иногородних и москвичей на последних курсах различаются незначительно.

Предположения о том, что сложности адаптации студентов-мигрантов мешают достижению лучших результатов, подтверждаются и тем фактом,

Таблица 4

Удельный вес студентов, выбывших из когорты в результате отчисления и академического отпуска, по возрасту и месту проживания, %

Анализ фрагмента базы данных о студентах МГУ выявляет вполне определенные взаимосвязи между перечисленными выше основными демографическими характеристиками студентов и их учебной биографией. Предоставленная АИС «Студент МГУ» информация дает основания для выводов о сформировавшемся режиме выбытия из когорт студентов, общих результатах движения когорт и их динамике. В целом удельный вес студентов, закончивших вуз, достаточно высок. Успешно и без отсрочки вуз оканчивает до 77,8% поступивших (когорта 2001 г. поступления), наблюдается повышение удельного веса «благополучных» студентов, что свидетельствует, скорее всего, о росте учебной мотивации и интереса к конечному результату обучения. В составе когорт выделяется группа иногородних студентов, общие образовательные достижения которых могут оцениваться как относительно более низкие, нежели у студентов-москви- чей. Особые трудности испытывают иногородние студенты молодых возрастов, что связано с дополнительными проблемами адаптации в новой среде. Сохраняются общие различия результативности обучения по полу (результаты обучения девушек в целом выше) и возрасту (после 19 лет с повышением возраста проблемы обостряются).

Использование баз данных вузов существенно расширяет аналитические возможности изучения проблем населения, образования и миграции. По нашему мнению, актуальной является постановка вопроса о создании оптимальной формы базы данных (точнее, ее ядра), что позволило бы ей одновременно выполнять свои основные, административные, функции и быть источником весьма интересной статистической информации. Особенно ценной считаем возможность проведения когортного и межкогортного анализа, позволяющего проследить динамику процесса и причинно-следственные связи. Использование когортного метода в изучении образовательной мобильности дает возможность для уточнения прогнозов численности студентов вузов, открывает новые перспективы для анализа реальных сроков обучения в вузах и экономических потерь как результата преждевременного прерывания обучения.