Использование технологий как педагогического инструментария содействия становлению ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности

Автор: Тропникова Нина Павловна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 1 (37), 2023 года.

Бесплатный доступ

Образование как культурологическая характеристика призвано формировать индивидуальные образы будущего - через ценностно-смысловые ориентиры, отношение, поведение и деятельность. Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в аспекте ценностно-смысловых ориентиров, и не только к получаемой профессии, но и к трансляции в будущей своей педагогической деятельности общепринятых отечественных традиций и ценностей, становится востребованной. Актуальность формирования ценностно-смыслового отношения будущих педагогов к своей профессиональной деятельности обусловлена требованием ФГОС СПО к результатам их подготовки. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий и выбора наиболее эффективных технологий, содействующих данной направленности профессиональной подготовки педагогов. В статье представлена модель формирования ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности, описан опыт апробации технологий с учетом этапов реализации представленной модели в условиях выполнения инновационного проекта преподавателями Троицкого педагогического колледжа.

Образовательная технология, модель ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности, ценностно-мотивационный этап, когнитивно-операциональный этап, рефлексивно-оценочный этап

Короткий адрес: https://sciup.org/142237219

IDR: 142237219 | УДК: 377.8

Текст научной статьи Использование технологий как педагогического инструментария содействия становлению ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности

Nina P. Tropnikova, ,

В настоящее время Российская Федерация столкнулась с рядом масштабных вызовов и угроз, которые сказались на многих отраслях народного хозяйства страны, в том числе и на образовании. Образование является активно развивающейся сферой жизни общества, быстро реагирующей на меняющиеся условия.

В последние годы на рынке труда вполне определенно сформировался запрос на специалистов, которые были бы способны творчески решать профессиональные задачи и преобразовывать свою деятельность на основе критической оценки изменяющихся внешних условий. Ученые гуманитарной сферы все чаще обращают внимание на процессы трансформации системы ценностей российского общества.

Образование как культурологическая характеристика призвано формировать индивидуальные образы будущего — через ценностносмысловые ориентиры, отношение, поведение и деятельность. Период профессионального образования является особым этапом личностного становления каждого студента, поскольку в этот момент не только приобретаются специальные знания, но и утверждается его нравственная позиция.

В июне 2022 года Правительством Российской Федерации принята Концепция подготовки педагогических кадров [1]. Ожидаемым результатом реализации Концепции к 2030 году является, в частности, внедрение в систему подготовки педагогических кадров единых подходов к процессу воспитания и результатам формирования социальной ответственности личности, гумани- тарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей педагогического образования.

В связи с этим все востребованнее становится вопрос подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности в аспекте ценностно-смысловых ориентиров, и не только к получаемой профессии, но и к трансляции в будущей своей педагогической деятельности общепринятых отечественных традиций и ценностей. Актуальность формирования ценностно-смыслового отношения будущих педагогов к своей профессиональной деятельности обусловлена требованием ФГОС СПО к результатам их подготовки. В частности, одна из общекультурных компетенций включает в себя способность выпускников «понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» [2].

Благодаря наличию ценностно-смыслового отношения к профессионально-педагогической деятельности обучающимся приобретается личностный смысл; деятельность расценивается как нечто значимое для его собственной жизни и жизни общества.

В сложившихся условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных технологий, обеспечивающих формирование ценностно-смыслового отношения будущих педагогов к своей профессиональной деятельности. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий и выбора наиболее эффективных технологий, содействующих данной направленности профессиональной подготовки педагогов. Современные педагогические технологии могут реализоваться только в инновационном образовательном учреждении.

Материалы и методы исследования

Исследование в статье проводилось с помощью эмпирических методов: наблюдения, педагогического анализа уроков, технологических карт уроков, методической продукции, выступлений на открытых заседаний ЦМК.

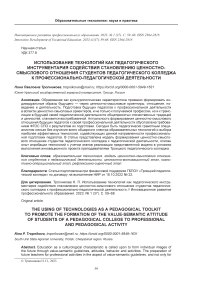

В рамках реализации в Троицком педагогическом колледже инновационного проекта «Формирование ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности», основные этапы которого уже были освещены в печати [3–5] и откорректированы в модели по теме проекта, большое внимание уделялось соотнесению целевых установок проекта с технологией их осуществления (рис. 1).

Модель ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности

Социальный заказ: подготовка специалистов, обладающих достаточным уровнем сформированное™ ценностно-смыслового отношения к педагогической деятельности

Цель: разработать, теоретически обосновать и реализовать на практике модель формирования ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к педагогической деятельности.

Показатели:

определение самостоятельное цели профессио-

Ценностный критерий

Показатели: изложение ценности профессии педагога, умение формулировать мотивацию учения, проявлять творчество в выполнении самостоятельной работы

Показатели: проявление интереса к профессии, направленность личности на самореализацию, саморазвитие, стремление к позитивному взаимодействию нального и личностного саморазвития, проекгирование дневника саморазвития

Показатели: отношение к достижениям ученых и практиков отечественной педагогики как к ценности, осуществление объективной самооценки изменений мотивационной сферы

Потребностно-мотивационный —> критерий

Формирование интереса к пед. деятельности, мотивов педагогической деятельности на основе осознания ближайших и конечных целей обучения, саморазвития

Когнитивный критерий

Изучение соц. заказа государства и общества, требований ФГОС СПО к профессии педагога, основных групп ценностей педагогической деятельности, трудов отечественных педагогов о значимости профессии

Наличие интереса к пед. деятельности, повышение уровня мотивации (социальных, познавательных, моральных, творческих мотивов), осознания ценности профессии педагога

Этапы формирования ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности:

Подходы: системный, деятельностный, аксиологический, личностно-личностный

Функции: направляющая, преобразующая, конструктивная

Ценностно-мотивационный этап

Цель

Содержание

Результат

Технологии

|

Метод |

моделирования, |

проектов, |

|

анализа |

педагогических |

ситуаций, |

|

рефлекс |

ИИ |

Деятельностный критерий

1а

1б

Рис. 1 а, б. Модель ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности

При выборе и апробации технологии, содействующей становлению ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности, нами учтены замечания М. В. Кларина: «Человеческая психология — важный фактор в развитии технологии, так же, как коммуникации и информационный обмен. Это значит, что к образовательному процессу следует подходить как к процессу развития гуманитарной системы, а потому в образовательной технологии неизбежна неопределенность, полная жесткая алгоритмизация ее маловероятна. Операционная сторона педагогической деятельности не может быть отделена от ее личностно-субъективных параметров, рациональная регуляция — от эмоциональной. Субъективность, отсроченность, вариативность результата не позволяют обеспечить такой же уровень его предсказуемости и гарантированности, как в инженерно-технических областях. Тем не менее, педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью» [6, с. 10].

Проведенный в педагогической литературе анализ понятий позволил нам представить образовательную технологию как проект взаимосвязанной, рефлексивно осуществляемой деятельности преподавателя и обучающихся, в процессе реализации которой используется разнообразный организационно-методический инструментарий, предусматривающий специальный набор и компоновку форм, методов, способов, содействующих становлению ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности.

По мнению Н. П. Шитяковой [4; 5], развитие ценностно-смысловой сферы личности будущих педагогов рассматривается как двусторонний процесс, для реализации которого, с одной стороны, необходимо расширение системы знания ценностей, с другой — разнообразие способов их принятия. Усвоение и принятие ценностей — это две составляющие процесса смыслообразования.

В качестве условий развития ценностносмысловой сферы личности обучающегося можно рассматривать: ознакомление с существующими в педагогической деятельности ценностями и их актуализацию; возникновение у студента образов (наглядных представлений) этих ценностей; эмоциональное переживание, связанное с восприятием или припоминанием этих образов; освоение личностью новых со- циальных ролей; смыслопреобразующую деятельность; создание ситуаций для возможного эмоционального отклика и др. В связи с этим духовно-нравственное воспитание личности, принятие будущим педагогом духовно-нравственных ценностей предполагает как освоение их значения для конкретной общности людей (социальной, этнической, религиозной и др.), так и извлечение личностного смысла этих ценностей, который заключает в себе субъективное эмоционально-оценочное отношение к «значениям». Сами по себе духовно-нравственные ценности являются источником смыслов для субъектов образовательного процесса. Наличие в содержании образования различных значений одного и того же духовно-нравственного понятия способствует возникновению эмоционально-оценочного отношения личности к нему, а следовательно, и личностного смысла [3].

С. А. Старченко [7] отмечает, что сегодня важной является реализация педагогической технологии, обеспечивающей личностный характер стилевого взаимодействия преподавателя и студента на основе личностного опыта студента. При таком стилевом взаимодействии осуществляется обоюдное личностно-личностное принятие друг друга, обмен информацией, чувствами, действиями, образцами поведения на основе взаимного интереса и духовного расположения. Такая технология раскрывает сущность ценностных смыслов, духовной свободы учителя, доброжелательности, нравственности, совести, красоты педагогического труда. Личностно-личностная технология обеспечивает становление профессиональной активности, воспитанности, толерантности, адекватности взглядов студентов на детство, семейные отношения, труд, мир, природу и общество.

Вернемся к разработанной нами модели ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности. На основе результатов полученной диагностики на первом этапе реализации инновационного проекта нами был осуществлен выбор образовательных технологий согласно этапам, представленным в модели.

На первом, ценностно-мотивационном этапе преподаватели использовали методы моделирования, проектов, анализа педагогических ситуаций, рефлексии.

Так, преподаватели цикловой методической комиссии общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ) в процессе обучения студентов I–II курсов считают, что метод проектов раскрывает особенности интеграции групповой формы обучения и организации самостоятельной работы, предусматривающей умения использовать знания из различных областей науки, техники, технологии. В процессе создания практико-ориентированных проектов у обучающихся формируются ценностные ориентиры, которые отражаются в профессиональных результатах деятельности будущих педагогов. На примере создания проекта «Литературная карта Британии: путешествие в детство» в рамках дисциплины «Иностранный язык» описываются этапы реализации проекта, критерии его оценки, типология и форма защиты. На начальном этапе студентами были сформулировали основополагающие вопросы проекта и методологический аппарат, изучен библиотечный фонд на предмет наличия в нем произведений авторов и сделана подборка книг и энциклопедий с биографией британских детских писателей. В результате выполнения проекта был создан список из шестнадцати известных детских писателей Великобритании, в который вошли: Артур Конан Дойл, Памела Трэверс, Оскар Уайльд, Льюис Кэрролл, Дональд Биссет, Алан Милн и др. Студенты систематизировали полученную информацию и представили ее в виде интерактивной карты с доступным интерфейсом и удобной навигацией. В литературную карту были включены произведения писателей в электронном варианте. К достоинствам интерактивной карты относилась возможность прослушать звуковое сопровождение на русском языке с информацией о жизни известных писателей и их произведениях, нажав на значки микрофона на главной странице. Звуковое сопровождение было записано студентами в специальной компьютерной программе «Adobe Audition 1.5» и добавлено в литературную карту. Методика самооценки была использована на начальном и завершающем этапах создания проекта (после его защиты) и показала достаточный уровень сформированности рефлексивных умений студентов. Все это позволяет отметить следующее. Выполняя проекты и добившись определенных результатов, студенты осознают, что метод проектов — это технология, которая:

-

1) позволяет получать видимый продукт деятельности (на уровне «ничего не было, а теперь я вижу результат»);

-

2) позволяет обучающемуся оценить свой успех (на уровне «я не умел — я научился»);

-

3) позволяет применить полученный опыт в практической деятельности (на уровне «я не просто могу сам, но и могу научить других»);

-

4) способствует формированию педагогически значимых ценностей личности [8].

Преподаватели цикловой методической комиссии дошкольного отделения относят решение педагогических ситуаций к эффективным средствам формирования у студентов ценностно-смыслового отношения к профессии педагога. Проблемная педагогическая ситуация рассматривается как основное звено проблемного обучения, с помощью которого пробуждается мысль, познавательная потребность, формируются профессиональные компетенции. В процессе анализа педагогических ситуаций студенты осуществляют поиск способов их решения, защиту найденного способа решения, его обоснование.

Результаты рефлексии, проведенной посредством использования преподавателями образовательных технологий на первом, ценностно-мотивационном этапе инновационного проекта, показали, что студенты способны самостоятельно определять цели профессионального и личностного саморазвития, выстраивать траекторию саморазвития.

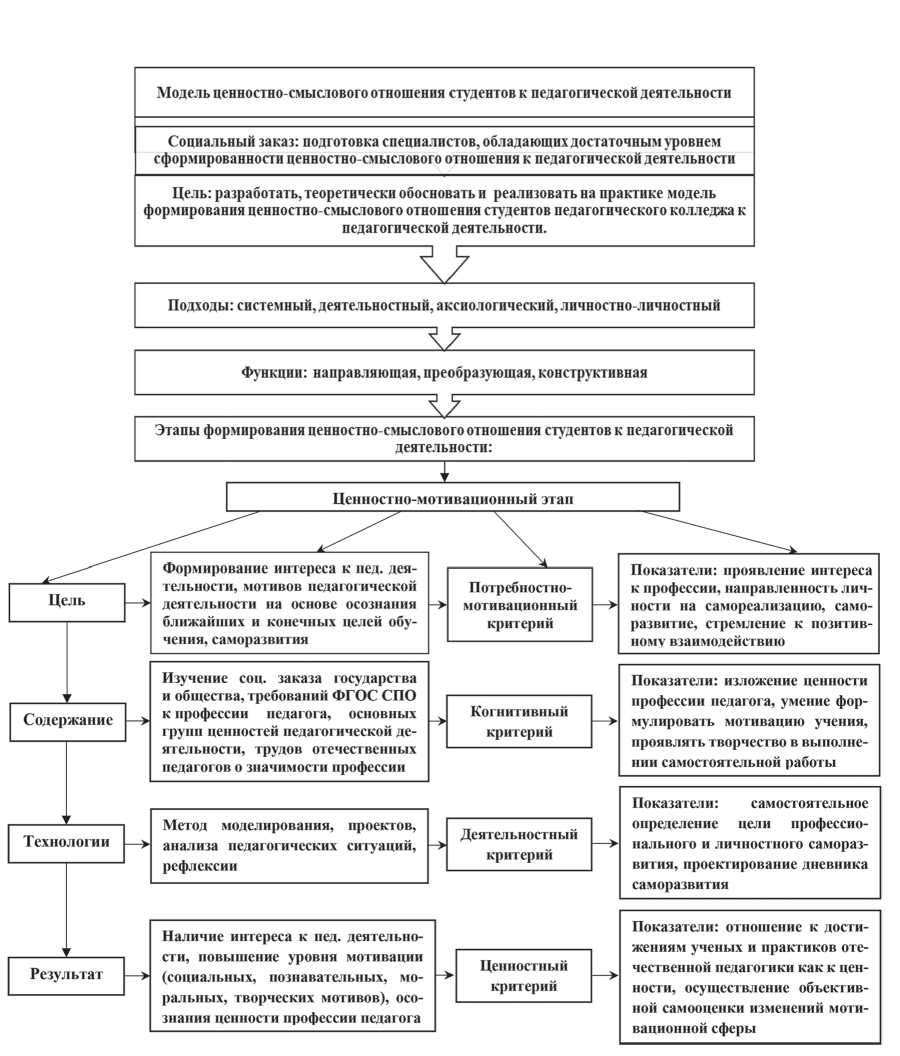

На втором, когнитивно-операциональном этапе к эффективным технологиям были отнесены технологии имитационного обучения, позволяющие проектировать элементы образовательной деятельности, создавать имитацию будущей реальной профессиональной деятельности студента, показать на практике межличностные отношения, а также самореализоваться, развить творческий потенциал [7]. При применении имитации идет процесс формирования ценностей, которые отражаются в сознании, а потом рефлексируются при многократном проигрывании ситуаций. Отличительной чертой имитационных занятий являлось наличие модели изучаемого процесса. Структура имитационной технологии включала в себя создание модели деловых имитационных игр и их фрагменты на некоторых практических занятиях с распределениями ролей. Роли распределялись между несколькими студентами, а остальные, не получившие ролей, становились активными зрителями или выполняли функции экспертов.

На примере занятий по учебной дисциплине «Теория и методика экологического образования дошкольников» преподавателем создавалась определенная модельная ситуация, в ходе которой студенты учились определять последовательность профессиональных действий. Например, определяются студенты для проведения виртуальной экскурсии, у которых подготовлен материал видеоконтента, разработана технологическая карта занятия, создаются условия предметно-пространственной среды, такие как размещение детей для просмотра относительно экрана, правильное положение педагога при показе экскурсии, правильный выбор расположения педагога во время демонстрации экскурсии и т. д. Остальные студенты участвуют как эксперты проведения экскурсии и выставляют общее количество баллов. Посредством использования данной технологии студенты приобретают навыки социального взаимодействия, ценностные установки, присущие специалисту [8].

При этом студент, как отмечает С. А. Старченко [7], для решения определенной дидактической цели взаимодействует с преподавателем, имеющим личностный опыт, стиль познания, индивидуальную структуру познавательной деятельности, при этом совершает акт выхода за пределы своего собственного «я», своего мира, навстречу познавательному опыту преподавателя, а преподаватель должен подстроиться под опыт студента. При такой встрече происходит взаимное обогащение и сотворчество, если стиль учебной деятельности студента резонирует со структурой познания преподавателя. Важным при таком резонансном взаимодействии является поэтапное продвижение студента от репродуктивного уровня реализации профессиональной подготовки к продуктивному, более сложному и вариативному. Стиль учения и стиль преподавателя должен совпадать, причем преподаватель должен осознавать особенности стиля учения студента и подстроиться под стиль учебно-познавательной деятельности студента. Личностно-личностное взаимодействие должно быть партнерским вопреки функциональному неравенству преподавателя и студента; их основой должен стать психологический комфорт, базирующийся на ценностно-смысловом отношении студентов к профессионально-педагогической деятельности.

Все это позволяет вывести студентов на определенный результат, представленный в модели показателем «готовность к проектированию и проведению фрагментов педагогической деятельности на практике», т. е. технологической готовности.

На рефлексивно-оценочном этапе инновационного проекта активно использовались в образовательном процессе технологии проектов профессионального и личностного саморазвития, во внеучебной деятельности — встречи с ветеранами педагогического труда, профессиональные практикумы.

В процессе изучения междисциплинарного курса «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» становление цен- ностно-смысловых ориентиров студентов осуществлялось через профессионально ориентированные методы, приемы работы с учебной информацией и образное восприятие информации с целью воздействия на чувственную сферу студентов. На уроках данного курса студенты знакомятся с содержанием художественных произведений, определяют их идейный смысл, высказывают и аргументируют свое отношение к прочитанному, анализируют поступки и личностные качества персонажей, с помощью приемов выразительного чтения передают характер, настроение, переживания персонажей.

Большая часть фонда произведений детской литературы пронизана нравственно-этическими идеями, ценностными смыслами. В этой связи на уроках детской литературы использовались методы и приемы, содействующие процессу становления ценностно-смысловых ориентиров студентов: определение цепной связи добра в сказе П. П. Бажова «Серебряное копытце»; письмо-раскаяние от лица героя повести-сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»; сопоставление инстинктов животных и чувственного мира людей в произведении Л. Толстого «Лев и собачка»; мини-сочинение на тему «Красота нравственного поступка в сказке В. П. Катаева „Цветик-семицветик”» и др.

Помимо разнообразных приемов работы с текстами студентам предлагается использовать ценностную составляющую произведений детской литературы в профессиональной деятельности в разных ее видах, в том числе: экологический квест, экологический дневник; драматизация; организация этических бесед; создание «Электронной азбуки положительных эмоций».

Все это способствует глубокому осмыслению жизненных ситуаций и поступков людей, осуществлению каждым студентом осознанного выбора в определении собственной гражданской позиции исходя из арсенала общечеловеческих ценностей и становлении на их основе ценностно-смысловых ориентиров [8].

Использование диалоговой технологии обучения в практике организации обучения по междисциплинарному курсу «Методика и теория математического развития дошкольников» ориентировано на поиск различных способов выражения обучающимися своих мыслей для освоения профессиональных ценностей. При этом диалог рассматривается как особая социокультурная среда, создающая благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, изменения ряда утвердившихся смыслов.

Диалог на уроке — это особая дидактикокоммуникативная атмосфера, которая помогает студенту не только овладеть диалогическим способом мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные свойства личности (устойчивость внимания, наблюдательность, память, способность анализировать деятельность партнера, воображение). На таких уроках содержание учебного материала усваивается как вследствие запоминания, так и в результате общения, в ходе которого происходит обращение к личностно значимым смыслам, к глубинам собственного сознания.

При организации диалога преподаватели придерживались ряда правил:

-

– слушать того, кто говорит;

-

– говорит только один человек;

-

– если хочешь что-то сказать, покажи это, подняв руку;

-

– нельзя прерывать того, кто говорит;

-

– когда ты с кем-то не согласен, убедись, что ты критикуешь идею, а не человека;

-

– вовлекать в обсуждение всех [9].

На уроках преподаватели использовали мультидиалог — множественный одновременный диалог, который возникает при обсуждении проблем в малых группах. Одна подгруппа получает задание выбрать по жеребьевке организатора фрагмент занятия по формированию математических представлений у дошкольников; члены второй подгруппы являются экспертами данной работы. Для участия в экспертной деятельности студентам предлагаются критерии, по которым необходимо проанализировать фрагмент педпроцесса и проектировочные умения обучающегося посредством оценки конспекта занятия. В процессе педагогического анализа студенты высказывают свое мнение о качестве проведения занятия.

Все это позволяет прийти к выводу, что использование диалоговой технологии способствует формированию таких ценностей, как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание и взаимопомощь. Сформированные компоненты ценностно-смыслового отношения к педагогической деятельности у студентов позволяют расширить представления о возможностях профессии воспитателя, приобрести опыт гуманных отношений друг с другом, социальный опыт совместной деятельности и общения.

Результаты исследования и их обсуждение

На рефлексивно-оценочном этапе инновационного проекта полученные результаты диагно- стического обследования студентов Троицкого педагогического колледжа показали эффективность использования образовательных технологий.

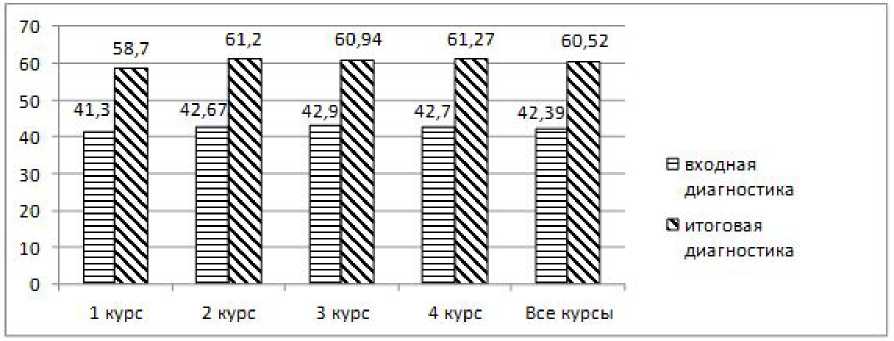

Диагностика уровня сформированности ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности осуществлялась посредством использования ряда методик. Представим результаты использования анкеты оценки сформированности ценностно-смыслового отношения (ЦСО) студентов к педагогической деятельности на ценностно-мотивационном и рефлексивно-оценочном этапах инновационного проекта.

Общий показатель ЦСО складывался из пяти показателей:

-

1) мотивация к педагогической деятельности;

-

2) представления студентов о педагогической профессии;

-

3) осмысленность студентами собственных достижений;

-

4) заинтересованность студентов в собственных образовательных достижениях;

-

5) устремленность студентов к росту своих достижений.

Результаты рассчитывались следующим образом: высокий уровень — 69–80 баллов; уровень выше среднего — 57–68 баллов; средний уровень — 44–56 баллов; уровень ниже среднего — 32–43 балла; низкий уровень — 20–31 балл.

Сравнительные результаты диагностики представлены на диаграмме (рис. 2).

На входном этапе диагностики у студентов наблюдался уровень сформированности ЦСО ниже среднего — 42,39 балла. На итоговом этапе диагностики это значение выросло до 60,52 балла, что соответствует уровню выше среднего.

Заключение

Согласно проведенному исследованию, ценностно-смысловое отношение студентов как связь с будущей профессиональной деятельностью расценивается ими как нечто значимое для собственной жизни и жизни общества.

Полученные результаты показали, что у студентов формируется желание передать свое мастерство и знания воспитанникам; педагогическая деятельность воспринимается ими как социально значимая, достаточно развита готовность личности к полноценной самореализации в сфере педагогической деятельности. У студентов сформировано представление о будущей профессии, а также достаточно развиты мотивы, определяющие содержание, направленность и характер деятельности; осознается

Рис. 2. Сформированность общего показателя ЦСО студентов колледжа к педагогической деятельности

общественная и личная значимость профессии, престижность работы, сформированы мотивы личностного и профессионального роста.

Таким образом, апробированные образовательные технологии, методы обучения, спроек- тированные в модели, составляют эффективный педагогический инструментарий содействия становлению ценностно-смыслового отношения студентов колледжа к профессионально-педагогической деятельности.

Список литературы Использование технологий как педагогического инструментария содействия становлению ценностно-смыслового отношения студентов педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности

- Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-р // Правительство России: сайт. URL: http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwtA5.pdf.

- Приложение. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование // Гарант.ру: информационно-правовой портал. URL: http://base.garant.ru/70810642/98c63fbcbeeb1362018330a88cb049e2/#block_61.

- Шитякова Н. П., Верховых И. В. Духовно-нравственное воспитание младших школьников как процесс смыслообразования: монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2020. С. 40-63.

- Шитякова Н. П., Чилингер Н. М. К вопросу о сформированности ценностно-смыслового отношения первокурсников педагогического колледжа к профессионально-педагогической деятельности // Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 3 (27). С. 105-111.

- Суфлян Л. Ю., Шитякова Н. П., Чилингер Н. М. Концептуальный компонент процесса формирования ценностно-смыслового отношения будущих педагогов к своей профессиональной деятельности // Инновационное развитие профессионального образования. 2021. № 3 (31). С. 104-110.

- Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). Рига, НПЦ "Эксперимент", 1995. 176 с.

- Старченко С. А. Технология личностно-личностного обучения в современной школе: монография. Челябинск: Изд-во ЗАО "Библиотека А. Миллера", 2021. 262 с.

- Формирование ценностно-смыслового отношения студентов колледжа к профессионально-педагогической деятельности. Столетию педагогического колледжа посвящается: материалы территориальной науч.-практ. конф. / Отв. ред. С. А. Старченко. Челябинск: Изд-во ЗАО "Библиотека А. Миллера", 2022. 270 с.

- Тропникова Н. П. Технология педагогического содействия формированию готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения: содержание, формы, методы реализации: науч.-метод. пособие. Троицк, 2012. 76 с.