Исследование готовности педагогов использовать активные методы для формирования школьной успешности обучающихся

Автор: Жаркова С.В.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 2 (63), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современная система дополнительного профессионального образования играет важную роль в развитии социума. В первую очередь речь идет об ее участии в реализации крупных федеральных проектов в области образования. В частности, в рамках системы дополнительного профессионального образования осуществляется научнометодическое сопровождения педагогических работников по вопросам решения ключевых задач государственной образовательной политики. Одной из приоритетных задач является повышение школьной успешности обучающихся. Анализ нормативных и научных источников показывает, что для ее решения следует больше внимания уделять применению активных методов обучения. В этой связи ставится цель исследования, связанная с изучением готовности педагогов использовать активные методы для формирования школьной успешности обучающихся. Методология (материалы и методы). Направление исследования определяется идеями А. Н. Леонтьева о ведущей роли деятельности в развитии личности. В частности, предполагается, что готовность к применению активных методов обучения необходимо развивать в рамках педагогической деятельности. Несмотря на очевидность данного предположения у современных педагогов может отсутствовать обсуждаемое внутренне состояние активности использовать анализируемые методы. Для установления причин, препятствующих уверенному применению активных методов обучения, был использован опросный метод (анкетирование), наблюдение, анализ литературы, метод математической обработки статистических данных и обобщение. Выборку исследования составили 40 педагогов образовательных организаций Челябинска и Челябинской области — педагогов начальных классов и педагоговпредметников. Результаты. По итогам научной работы были получены результаты, свидетельствующие о интересе педагогов к применению активных методов обучения для формирования школьной успешности. Вместе с тем были уточнены причины, препятствующие более интенсивному и инициативному применению изучаемой группы методов. Все указанные факты позволили сделать вывод о наличии готовности педагогов использовать активные методы для формирования школьной успешности обучающихся. Научная новизна научной работы определяется выявлением причин, снижающих готовность педагогов использовать активные методы обучения при формировании школьной успешности обучающихся. Также была разработана авторская «Анкета профессиональных затруднений в применении активных методов обучения (АМО)». Теоретическая значимость исследования состоит в расширении представлений о критериях профессиональной готовности педагогов. Также научная работа обогащает теоретические позиции теорий о непрерывном профессиональном развитии личности. Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная анкета может быть использована при организации входной и итоговой диагностик слушателей системы дополнительного профессионального образования. Перспектива дальнейших исследований связывается с разработкой методических рекомендаций, позволяющих педагогам самостоятельно совершенствовать свою готовность к использованию активных методов обучения.

Дополнительное профессиональное образование, активные методы обучения, формирование школьной успешности обучающихся, профессиональная готовность

Короткий адрес: https://sciup.org/140309823

IDR: 140309823 | УДК: 378.091.398+371.3+376.5

Текст научной статьи Исследование готовности педагогов использовать активные методы для формирования школьной успешности обучающихся

The research problem and the rationale for its relevance. The modern system of continuing professional education plays a vital role in the development of society. This is primarily due to its participation in the implementation of major federal projects in the field of education. In particular, the system of continuing professional education provides scientific and methodological support to pedagogical staff on issues related to addressing key tasks of state educational policy. One of the priority tasks is to improve the academic success of students. An analysis of normative and scientific sources shows that to solve this problem, more attention should be paid to the application of active learning methods. In this regard, the goal of the research is related to studying the readiness of teachers to use active methods to foster academic success of students.

Methodology (Materials and Methods). The research direction is determined by A. N. Leontiev’s ideas about the leading role of activity in personality development. In particular, it is assumed that readiness to use active learning methods must be developed within the framework of pedagogical activity. Despite the obviousness of this assumption, modern teachers may lack the discussed internal state of activity to use the analyzed methods confidently. To identify the reasons hindering the confident application of active learning methods, a survey method (questionnaire), observation, literature analysis, a method of mathematical processing of statistical data, and generalization were used. The research sample consisted of 40 teachers from educational organizations in Chelyabinsk and the Chelyabinsk region, comprised of primary school teachers and subject teachers.

As a result of the scientific work, results were obtained indicating teachers’ interest in using active learning methods to foster academic success. At the same time, the reasons hindering a more intensive and proactive application of the studied group of methods were clarified. All these facts led to the conclusion that teachers are ready to use active methods to foster the academic success of students.

The scientific novelty of the research is determined by the identification of reasons that reduce teachers’ readiness to use active learning methods in fostering the academic success of students. Also, an original questionnaire “Questionnaire of professional difficulties in the application of active learning methods (ALM)” was developed.

The theoretical significance of the research lies in expanding the understanding of the criteria for professional readiness of teachers. Also, the scientific work enriches the theoretical positions of theories about continuous professional development of the individual.

The practical significance of the research is that the developed questionnaire can be used in organizing initial and final assessments of students in the system of continuing professional education.

The prospect of further research is related to the development of methodological recommendations that allow teachers to independently improve their readiness to use active learning methods.

Введение. В связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»1 был существенно пересмотрены ряд позиций. В частности, изменения затронули образовательную систему в целом, включая требования к качеству образования, требования к обучающимся и, разумеется, к методам и технологиям обучения. Соответственно, в рамках современных подходов к образовательной системе в вопросах формирования школьной успешности сформулировался запрос на внедрение инновационных педагогических технологий, активных и интерактивных методов обучения, качественно отличающихся от формата традиционного урока (в рамках его классического восприятия) и базирующихся на внедрении новых, иннова- ционных форм учебной деятельности, ориентированной на активную включенность всех участников образовательного процесса.

Несмотря на серьезное число теоретических и практических разработок в психологопедагогической сфере, технологии обучения, ориентированные на личностно ориентированный и деятельностный подходы, имеют наиболее серьезное признание педагогами и психологами современных образовательных организаций. А применяемые в учебном процессе активные методы обучения (далее — АМО), способствующие формированию школьной успешности, имеют множественную направленность, например на развитие творческих способностей, активизацию мыслительной деятельности и содействуют активной адаптации обучающихся к динамично изменяющимся условиям современного социума, в свою очередь приобретая в практике психолого-педагогической деятельности более серьезную востребованность [1]. Таким образом, с учетом важнейших задач обучения, одной из которых является развивающая, раскрытие творческого потенциала обучающихся, повышение мотивации к поиску нестандартных решений учебных задач и т. д. неоценимым ресурсом здесь обладают методы активного обучения [2].

Изложенные факты позволили определить цель исследования . Она связывается с изучением готовности педагогов использовать активные методы для формирования школьной успешности обучающихся. Для ее достижения предлагается осуществить теоретическое изучение по заявленной тематике научной работы.

Обзор литературы

Под активными методами обучения А. М. Смолкин понимает приемы и способы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, стимулирующие их активную мыслительную и практическую деятельность в процессе освоения учебного материала, и предполагает активную деятельность не только педагога, но и обучающегося [3]. При этом осуществляется переход от регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов организации дидактического процесса к проблемным, исследовательским, поисковым условиям, обеспечивающим формирование познавательных мотивов и интересов [4].

Практическая востребованность применения АМО в современной образовательной системе особенно возросла в начале ХХI века, что в основном обусловливается актуальностью проблематики активизации деятельности обучающихся в учебном процессе. Здесь можно отметить снижение уровня учебной мотивации современных обучающихся, интенсивное увеличение объема учебной информации как в рамках учебных часов, так и домашнего задания и т. д. [5]. Данная тенденция способствовала активизации направлении в развитии АМО и их массовому распространению, что интенсифицировало фокусировку внимания исследователей-практиков на ряде задач в продвижении и развитии перспектив применения АМО для повышения школьной успешности: помимо широкого внедрения АМО, увеличилась и их доступность, акцентировалось направление на адаптацию существующих методов активного обучения их доработке и переработке для различных учебных предметов и категорий обучающихся.

Существует широкое многообразие различных АМО, что обусловливает появление их различных классификаций. Например, распространение получила условная классификация на имитационные и неимитационные методы. Имитационные методы направлены на воспроизведение контекста учебной деятельности и включают имитацию коллективной и индивидуальной работы. Имитационные методы могут дифференцироваться на игровые (ролевые и деловые игры, компьютерные и инновационные игры, тренинги и пр.) и неигровые (кейс-технологии, кейс-технологии моделирование конкретных проблем и т. д.).

Неимитационные методы отличаются отсутствием модели изучаемого процесса. К таковым относятся тематические дискуссии и беседы, проблемные лекции, семинары, тематические дискуссии, различные консультации и коллоквиумы, метод проектов, конференции и т. д.

Исследователи-практики отмечают широкие перспективы применения АМО на всех уровнях образования. В рамках обучающей и воспитательной работы активное применение АМО в учебной деятельности обусловливает формирование у обучающихся «мягких» или «универсальных» навыков, таких как коммуникативные навыки, умение самостоятельно прини- мать решения, способность к командному взаимодействию, способствуют формированию лидерских качеств, а также способствуют достижению успеха как в учебной, так и в профессиональной деятельности и личностной успешности [6].

При подборе АМО важно ориентироваться на критерии их применения, такие как:

-

— соответствие принципам обучения, а также целям, задачам и теме обучения;

-

— целесообразность их применения с учетом учебных возможностей обучающихся — в соответствии с возрастными и психологическим характеристиками обучающихся;

— согласно профессиональным возможностям педагогов, включающих уровень их профессиональной подготовленности, ранее накопленный педагогический опыт и их индивидуально-психологические характеристики и личностные черты.

В современных нормативных документах сферы образования (профессиональный стандарт педагога2, ФГОС ОО и др.) представлен широкий спектр методов АМО. Данный факт дает основание полагать, что готовность педагогов к применению изучаемой группе методов начинает формироваться на этапе обучения в вузе. При этом освоение технологии активного обучения не ограничивается этапом профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Соответственно активный интерес педагогов к применению АМО задает вектор непрерывного повышения квалификации педагогов, с применением разнообразных форм: курсы повышения квалификации, внутриорганизационное обучение, а также формальное, неформальное и информальное обучение [7].

В работе Ю. А. Дмитриева и А. А. Фроловой высказывается принципиальная идея о том, что профессиональная подготовка педагогов наиболее эффективно реализуется в рамках применения АМО [8].

Анализ профессионального стандарта «Педагог» показал, что трудовая функция «Воспитательная деятельность» предусматривает трудовое действие, которое близко связано с исследуемым нами видом готовности3. В частности, речь идет о использовании педагогом активных, интерактивных, форм, а также методов воспитательной работы.

В статье 3 закона «Об образовании»4 (далее — Закон) указывается, что педагоги наделены свободой в выборе форм и методов обучения. Данное право существенно повышает вариативность методов и подходов, направленные на формирование школьной успешности. Содержание статьи также позволяет заключить, что совершенствованию готовности педагогов к использованию активных методов обучения не будут создаваться преграды организационного или учебно-методического характера. При этом в статье 28 Закона сообщается, что в область компетенции, прав и обязанностей образовательной организации входит ряд важных мероприятий. В частности, речь идет о совершенствовании методов обучения и воспитания. Данный факт можно интерпретировать как косвенное указание образовательным организациям на важность постоянного обновления методического обеспечения образовательного процесса; учет наиболее эффективным методов обучения школьников и т. п.

Исследование Н. А. Антоновой, О. Р. Шефер и Т. Н. Лебедева позволяет уточнить роль готовности будущих учителей к формированию читательской грамотности у обучающихся школ. В частности, указывается что данный вид готовности предполагает наличие умений у обозначенной группы специалистов по применению активных методов обучения. Это поз- воляет сделать вывод о том, что готовность к применению активных методов обучения является важной компетентностью будущих педагогов. Также в статье отмечается, что формирование готовности будущих учителей к формированию читательской грамотности происходит под воздействием исследуемых методов обучения. Данные факты позволяет интерпретировать концепция личностного развития Л. С. Выготского. В частности, речь идет о процессе интериоризации. Согласно мнению Л. С. Выготского, для усвоения новых знаний, умений и навыков человек должен увидеть их проявление среди ближайшего социального окружения. Только после внешней демонстрации применения или реализации какого-либо качества человек оказывается готов его корректно воспроизводить [9]. Также авторы сообщают, что «Готовность к организации формирования читательской грамотности школьников у будущих учителей начинает формироваться… и на курсах повышения квалификации». Данный факт указывает на то, что система дополнительного профессионального образования обладает потенциалом в части становления готовности будущих педагогов к применению активных методов обучения.

Важной для нашего исследования также представляется работа, посвященная оценке готовности преподавателя высшей школы к применению инновационных технологий [10]. В работе уточняется, что использование преподавателем вуза интерактивных методов обучения требует формирование в нем готовности к преодолению психологических барьеров. По нашему мнению, авторы говорят о внутренних противоречивых чувствах, которые возникают у преподавателей в качестве реакции на непредсказуемость результатов обучения. В этой связи делается вывод о том, что у учителей, применяющих активные методы обучения, также должна быть сформирована особая психологическая готовность. Речь идет о состоянии, благодаря которому они могут преодолевать свои страхи относительно управляемости ходом учебного процесса, в рамках которого организуется интенсивная деятельность школьников. Необходимо уточнить, что классические модели поведения учителя на уроке не предполагают повышения когнитивной активности учеников. Это обосновывается тем, что рас- сматриваемые методы развивают у обучающихся школ высокий уровень самостоятельности и независимости.

Исследование, посвященное подготовке учителей иностранного языка к использованию современных технологий обучения, также расширяет наши представления о изучаемой проблеме. Автор работы сообщает, что одним из условий совершенствования подготовки указанной группы педагогов является использование активных методов обучения. При этом эффективность их обучения по использованию новых образовательных подходов напрямую зависит от наличия в учебном плане курса «Совершенствование профессиональных компетенций учителей английского языка в условиях современной образовательной практики» [11].

В этой связи М. Ю. Сметанина говорит, что для успешной реализации программы в системе повышения квалификации необходимо выполнить ряд условий, связанных с разработкой системы заданий, а также критериями х выполнения слушателями [11].

В исследовании Е. В. Данильчук и Н. Ю. Куликовой уточняется специфика модели формирования готовности будущего учителя информатики к использованию интерактивных средств обучения. В работе авторы уточняют признаки сформированности компонентов данного вида готовности. В этой связи интерес вызывает характеристика когнитивно-операционального компонента. Одной из его составляющих предлагается считать знание будущих учителей о активных методах обучения, а также способах их использования [12].

Исследование С.В. Алехиной, М. Н. Алексеевой и Е. Л. Агафонова также расширяет наши представления о предмете исследования. В частности, они указывают на то, что готовность учителей общеобразовательной организации к реализации инклюзивного образования относится к числу приоритетных педагогических вопросов. Для его решения по мнению авторов требуется разработка соответствующих программ повышения квалификации и психологического сопровождения [12]. Благодаря проведенному исследованию авторами были выявлены два ведущих показателя готовности педагогов к реализации инклюзивного подхода: профессиональная и психологическая готовность.

Структура профессиональной готовности в данном исследовании представлена различными качествами. Обобщая их названия можно заключить, что речь шал о способностях к применению информационных систем, а также разнообразных педагогических технологий, навыки моделирования педагогических процессов, знание возрастной психологии и коррекционной педагогики, понимание специфики обучения детей с различной нозологией ОВЗ, способности к обучению и профессиональному взаимодействию в коллективе.

К числу компонентов психологической готовности авторы отнесли наличие у педагогов эмпатии, которая выражается в способности эмоционального принятия детей с различными типами нарушения в развитии, наличие знаний и умений по вовлечению учащихся с различной нозологией ОВЗ в коллективную учебную деятельность, принятие результатов своей деятельности в рамках инклюзивного образования. По нашему мнению, перечисленные компоненты допустимо адаптировать под структурные элементы готовности педагогов к применению АМО [13].

Добавим, что готовность применять данные методы также состоит в том, чтобы понимать разницу в образовательных потребностях различных учеников. К примеру, для детей с инвалидностью также нужна активность, но сугубо специфичная для их уровня подготовки.

Таким образом, по итогам обзора нормативных и научных источников по проблеме исследования было выявлено, что современное общество ожидает от педагогов наличие готовности к использованию АМО. При этом данная группа методов достаточно часто интерпретируется как «инновационная и передовая». Добавим, что зачастую термины «инновационный», «инновационное обучение» становятся синонимами понятию «успешное обучение». Иными словами, прослеживается косвенная взаимосвязь между использованием педагогом активных методов обучения и получением эффективного результата, который выражается в достижении школьной успешности обучающихся.

Таким образом, целью данного исследования являлось исследование готовности педагогов к использованию активных методов обуче- ния для формирования школьной успешности обучающихся.

Методология (материалы и методы)

Направленность научной работы была определена результатами исследований А. Н. Леонтьева. Речь идет о ведущей роли деятельности в развитии личности [14]. В частности, предполагается, что готовность к применению активных методов обучения необходимо развивать в рамках педагогической деятельности. Несмотря на очевидность данного предположения у современных педагогов может отсутствовать обсуждаемое внутренне состояние активности использовать анализируемые методы. Для установления причин, препятствующих уверенному применению АМО был использован опросный метод (анкетирование), наблюдение, анализ литературы и обобщение.

Выборку исследования составили 40 педагогов образовательных организаций Челябинска и Челябинской области, которая состоит из педагогов начальных классов и педагогов предметников. Группа испытуемых была дифференцирована на две подгруппы:

— Педагоги со стажем в профессиональной деятельности более 10 лет.

— Педагоги со стажем в профессиональной деятельности менее 5 лет.

Авторским коллективом была разработана «Анкета профессиональных затруднений в применении активных методов обучения (АМО)», включающая два блока вопросов.

-

1. Блок вопросов для выявления активности и перспективности применения АМО педагогами образовательных организаций в рамках формирования школьной успешности.

-

2. Блок вопросов, направленных на выявление различных затруднений в применении АМО.

Результаты исследования

Проведенное анкетирование выявило, что 90% педагогов со стажем более 10 лет и менее 5 лет согласны, что применение АМО является эффективным в формировании школьной успешности. Данная позиция согласуется с множеством исследовательских позиций в данной области. Как пишет О. Н. Артеменко: «Именно активные методы обучения и есть ответ дидактики на потребность естественных законов усвоения знаний, открытых психологической наукой, именно они обеспечивают утверждение системы развивающего обучения» [15].

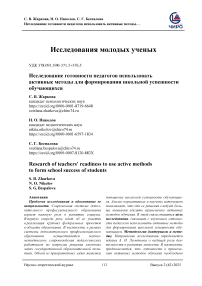

Исследование предпочитаемых педагогами профессиональной деятельности АМО выявило следующие тенденции в их применении (табл. 1).

Как известно, в педагогической деятельности представлен достаточно широкий ряд различных АМО. Разумеется, в преподавании разных учебных предметов существуют как общие методы, так и свои, более специфические активные методы, дифференцированные, например, по предмету обучения или теме. Анализ результатов выявил, что наиболее предпочитаемые АМО педагогами со стажем более 10 лет являются игровые (70%), дискуссионные (55%) и проблемные (65%) методы, а также тренинговые методы (40%). Менее выбираемыми являются рейтинговые (15%), метод проектов (30%) и кейс-методы (25%).

Молодые педагоги (стаж в профессиональной деятельности менее 5 лет) в соответствии со своими предпочтениями выбирают следующие АМО: дискуссионные (90%), игровые (85%), тренинговые (55%) и проблемные методы (55%).

Таблица 1

Наиболее предпочитаемые педагогами АМО

|

№ п/п |

Вид АМО |

Педагоги, стаж более 10 лет |

Педагоги, стаж до 5 лет |

||

|

число |

% |

число |

% |

||

|

1. |

Дискуссионные методы |

11 |

55 |

18 |

90 |

|

2. |

Игровые методы |

14 |

70 |

17 |

85 |

|

3. |

Рейтинговые методы |

3 |

15 |

8 |

40 |

|

4. |

Тренинговые методы |

8 |

40 |

11 |

55 |

|

5. |

Кейс методы |

5 |

25 |

7 |

35 |

|

6. |

Метод проектов |

6 |

30 |

8 |

40 |

|

7. |

Проблемные методы |

13 |

65 |

11 |

55 |

|

8. |

Другие методы |

2 |

10 |

6 |

30 |

Среди их профессиональной деятельности менее встречаются рейтинговые (40%), метод кейсов (35%) и метод проектов (40%).

Анализ полученных результатов показывает, что молодые педагоги более интенсивно применяют такие АМО, как дискуссионные, игровые рейтинговые, тренинговые и проблемные методы, а также метод проектов и метод кейсов, чем их более опытные коллеги. Это может быть связано с тем, что молодые педагоги направлены на практикоориентированную позицию и при меньшем опыте в деятельности им характерны стремление и ориентация на успех, при достижении которого они с готовностью могут применять возможности творческой деятельности, с потенциальной переработкой новых методов, пропуская их через призму собственного ви- дения и возможностей. Также зачастую молодые педагоги отличаются активностью, физической подвижностью, и они более гибки и динамичны в рамках перехода к новым формам педагогической деятельности.

Более активное применение проблемных методов педагогами со стажем может объясняться большим опытом в деятельности, высоким уровнем педагогического мастерства, то есть более высокими профессиональными возможностями. Как известно, проблемное обучение требует серьезных ресурсов как от обучающегося, так и от педагога в плане и личностной профессиональной готовности (глубокое погружение в тематику, серьезная проработка урока, сформированность собственного мнения, готовность к обсуждению и т. д.).

Рис. 1. Наиболее предпочитаемые АМО педагогами с различным стажем

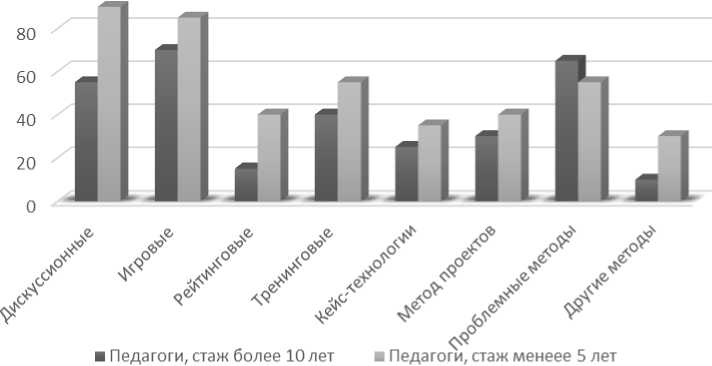

Перечень АМО, вызывающих затруднения в применении педагогами

Таблица 2

|

№ п/п |

Вид АМО |

Педагоги, стаж более 10 лет |

Педагоги, стаж до 5 лет |

||

|

число |

% |

число |

% |

||

|

1. |

Дискуссионные методы |

11 |

55 |

8 |

40 |

|

2. |

Игровые методы |

4 |

29 |

8 |

40 |

|

3. |

Рейтинговые методы |

10 |

50 |

7 |

35 |

|

4. |

Тренинговые методы |

6 |

30 |

6 |

30 |

|

5. |

Кейс-метод |

9 |

45 |

12 |

60 |

|

6. |

Метод проектов |

8 |

40 |

8 |

50 |

Рис. 2. Перечень АМО, в применении которых педагоги с различным стажем испытывают затруднения

Полученные данные позволяют заключить, что педагогами образовательных организаций с различным стажем более успешно популяризируется игровые, дискуссионные, проблемные и тренинговые методы. Соответственно, педагоги, участвующие в исследовании, демонстрируют готовность к их применению в учебной деятельности для повышения школьной успешности. Таким образом, широкий спектр различных АМО, направленных на формирование школьной успешности предполагает различные альтернативы в их выборе, однако важно подчеркнуть, что предпочитаемые активные методы должны в полной мере соответствовать содержанию, целям и теме урока, а также возрастным и психологическим характеристикам обучающихся.

Далее были исследованы личностные и профессиональные затруднения в применении педагогами АМО. Результаты представлены в таблице 2. Результаты исследования демонстрируют, что наибольшее затруднение в применении АМО педагогами со стажем более 10 лет вызывают следующие методы: дискуссионные (55%), рейтинговые (50%) и кейс-технологии (45%). Молодые педагоги (стаж менее 5 лет) испытывают трудности в реализации следующих методов активного обучения: кейс-технологии (60%), и метод проектов (50%). При этом стабильные трудности испытываются педагогами в применении дискуссионных, игровых и рейтинговых методов (40%).

Одной из распространенных причин, вызывающих затруднения в применении АМО, может являться ограниченная материальнотехническая база, выражающаяся в дефиците современных учебных материалов (например, для применения кейс-технологий), а также технических средств и интерактивных ресурсов (в частности для организации проектной деятельности или игровых методов). Следует отметить трудности с владением цифровых инструментов, прежде всего при применении ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов.

В то же время большинство АМО включают в себя различные составляющие, и каждый из них имеет свою специфику содержания, сложные технологии, а также систему организации взаимодействия обучающихся. Немаловажно отметить и условие более серьезной подготовки педагога, и затраченное на нее время, в отличие от наработанной традиционной методики.

Следующим препятствием психологического характера, особенно у педагога с большим стажем, может являться опасность в расхождении мнений педагогов с обучающимися и возникновение моментов напряжения во время урока, например при проведении дискуссионных или проблемных методов. Также имеет место быть боязнь допустить ошибку, быть осмеянным, особенно у молодых педагогов [16]. Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о том, что педагоги с большим стажем испытывают более серьезные затруднения в реализации следующих АМО: дискуссионных и рейтинговых, тогда как молодые специалисты чувствуют себя менее уверенно при применении игровых методов и кейс-методов.

Учитывая широкий спектр затруднений у педагогов с различным стажем, проведенный опрос выявил, что активному применению АМО педагогам мешает склонность к предпочтению традиционных и хорошо освоенных приемов педагогической деятельности, причем данная позиция характерна 30% педагогов со стажем более 10 лет и чуть меньшему числу педагогов со стажем менее 5 лет (10%). Соответственно выявляется отсутствие мотивации педагога отступать от привычных, традиционных методов обучения, в частности, при которых обучающимся не характерна активная и деятельностная позиция. К комфорту педагога обучающиеся являются пассивными слушателями урока, что во многом обусловливает отсутствие мотивации в применении АМО как для педагога, так и для обучающихся.

При этом 25% опытных педагогов и 45% начинающих педагогов уверены, что в активном применении АМО им препятствует низкий уровень осведомленности. Что выявляет проблематику в сфере подготовки и обучения педагогов различным АМО.

Также 25% опытных педагогов и 15% молодых специалистов утверждают, что такие личностные качества и психологические характеристики, как низкий уровень активности и инициативности, то есть пассивность, недостаточный уровень коммуникабельности, слабая эм-патийность, препятствуют активному применению АМО на уроках.

Еще одной проблемной ситуацией, обусловливающей снижение применения АМО педагогами, выступает отсутствие собственного опыта. Так считают 20% педагогов с большим стажем и 46% молодых педагогов. Это может быть обусловлено прямым дефицитом опыта и возможным отсутствием практических наработок. Также сдерживающим фактором применения АМО может являться непредсказуемость эффективности их применения, КПД, выраженное в полученных обучающимися знаниях на уроке и приобретенных умениях и навыках.

Кроме того, педагоги как с большим, так и меньшим стажем (30 и 40%) заявляют, что для более активного применения АМО им недостаточно примера успешного опыта коллег.

Большая наполняемость классов создает определенные сложности в управлении и координировании деятельности учащихся во время урока. При планировании урока с использованием АМО учителю необходимо учитывать различную степень подготовленности учащихся, психоэмоциональные особенности детей для эффективного распределения нагрузки и времени.

Заключение. Роль АМО в формировании школьной успешности невозможно переоценить, поскольку она очерчивается парадигмой современного образования. Следовательно, исследователи, педагоги-практики нацелены на открытие новых АМО с ориентиром на психологические характеристики современных обучающихся и тенденцией к изменению мотивационной направленности современного социума. Также большое значение в психологопедагогической практике уделяется формированию готовности педагогов к использованию АМО и совершенствованию уже имеющихся навыков. Проведенный анализ литературы выявил серьезный интерес педагогического сообщества к применению АМО в формировании школьной успешности. Педагогами-практиками дискутируются различные виды АМО, являющиеся перспективными и эффективными в учебной деятельности в вопросах формирования школьной успешности, а также личностной и социальной успешности обучающихся.

Эмпирическое исследование проводилось с применением авторской «Анкеты профессиональных затруднений в применении активных методов обучения (АМО)». Полученные результаты демонстрируют активный интерес педагогов и востребованность к использованию АМО для формирования школьной успешности, а также высокую готовность к их реализации в учебной деятельности. Наибольшую популярность в применении приобрели игровые, дискуссионные, проблемные и тренинговые методы. Однако как педагогам с большим стажем, так и молодым педагогам характерны определенные затруднения в их применении. Наиболее серьезные затруднения вызывают дискуссионные, рейтинговые и кейс-методы.

Важно отметить различные сложности педагогов, связанные с проведение уроков с применением АМО, которые требует серьезной дополнительной подготовки и больших временных затрат от педагога, что способствует тенденции минимизировать их применение при большой загруженности педагога в современных условиях. Более одной четверти опрошенных педагогов отмечает низкий уровень осведомленности об АМО и отсутствие собственного опыта, часть педагогов находят серьезными затруднения в применении АМО, связанные с их личностными характеристиками. Еще одним сдерживающим фактором в применении АМО является отсутствие примера коллег, так считают более одной трети педагогов.

Важно подчеркнуть, что в подборе АМО важно не только учитывать возрастные и индивидуально-психологические характеристики обучающихся, но и принимать во внимание соответствие профессиональным возможностям педагога. Например, его образованию, опыту в профессиональной деятельности, уровню его профессионального мастерства и соответствие его педагогическому стилю деятельности. Кроме того, существенно принимать во внимание психологические характеристики педагога, а именно личностные качества, способствующие активному интересу к реализации АМО, а также эффективному их применению. Здесь можно отметить такие личностные характеристики педагога, как активность, включенность в творческую деятельность, возможность создавать доброжелательную атмосферу на уроке, способность формировать свою личностную позицию, коммуникабельность и пр.

Эффективными способами в совершенствовании профессионализма в части использования АМО можно выделить следующие: проведение курсов повышения квалификации для повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, организацию внут-риорганизационного обучения (различные мастер-классы, тренинги, семинары и т. д.), расширение спектра возможностей АМО с применением цифровых и интернет-технологий (подготовка вебинаров, конференций в онлайн-формате, создание различных сетевых профессиональных сообществ и т. д.). Отдельно стоит подчеркнуть, что со- держание статьи описывает второй этап деятельности научных сотрудников Челябинского института развития образования по реализации научно-прикладного исследования по теме «Активные методы формирования школьной успешности обучающихся».