Исследование эмпатии студентов как фактора профессиональной пригодности к работе в сфере услуг

Автор: Слинкова О.К., Грудистова Е.Г., Слинков А.М.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Образование, воспитание и просвещение

Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Университетам принадлежит ведущая роль в решении задачи развития личности. Эта задача не ограничивается рамками интеллектуального развития, а предполагает, как минимум, необходимость духовного и эмоционального развития. Одной из базовых категорий, неразрывно связанной с духовным и эмоциональным развитием, является эмпатия. Эмпатия, объединяющее в себе познавательные и эмоциональные психические процессы, служит важным условием построения эффективных коммуникаций. Поэтому в тех сферах деятельности, которые выделяются по типу «человек - человек», она становится фактором профессиональной компетентности. Цель работы - исследование уровня развития эмпатии у студентов сервисных направлений подготовки. Исследованию подверглись студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В качестве базовой методики использовался тест «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко. Результаты исследования показали, что 65% студентов имеют заниженный или очень низкий уровень эмпатии, что предопределяет необходимость усиления внимания администрации и преподавателей вузов к развитию этого личностного качества студентов средствами учебной и воспитательной работы.

Студенты, сервис, эмоциональное развитие, духовное развитие, эмпатия

Короткий адрес: https://sciup.org/140308353

IDR: 140308353 | УДК: 338.46 | DOI: 10.5281/zenodo.14510530

Текст научной статьи Исследование эмпатии студентов как фактора профессиональной пригодности к работе в сфере услуг

Всестороннее развитие личности – первостепенная задача любого общества. Эта задача с разной степенью эффективности решается различными социальными институтами, среди которых ведущая роль принадлежит университетам. Развитие личности – многовекторный процесс, основными направлениями которого являются интеллектуальное, духовное, эмоциональное и физическое развитие. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения прямая связь между деятельностью университетов и интеллектуальным развитием общества. Что же касается прочих направлений развития членов общества, то здесь эта связь не является столь же очевидной, хотя и не менее, а сможет быть, и более значимой. На это справедливо указывает С Бринт: «Университеты являются одними из наиболее влиятельных социальных институтов в мире, формируя национальную идентичность и гражданское общество через общие ценности и общие цели» [11].

В рамках настоящего исследования нами предпринята попытка анализа эмоционального и духовного развития студентов. Рассмотрение вектора эмоционального развития личности неизбежно приводит к выделению в качестве самостоятельной структуры личности эмоционального интеллекта, под которым сегодня понимают «способность распознавать, понимать и управлять своими эмоциями, а также способность воспринимать эмоции и влиять на них» [14]. Духовное развитие обычно рассматривается через систему ценностных установок личности и через призму гуманности (человечности). Совместное рассмотрение эмоционального и духовного измерения развития личности представляется нам возможным и продуктивным через использование категории «эмпатия».

Выбор эмпатии в качестве ключевой характеристики эмоционального и духовного развития личности обусловлен следующими обстоятельствами:

во-первых, эмпатия представляет собой важнейшую составляющую эмоционального интеллекта [12,13];

во-вторых, эмпатия, несомненно, является тем свойством личности, в котором отчетливо про- являются гуманистические ценности. На это обращают внимание многие исследователи. Например, М.И. Шнайдер отмечает: «Эмпатия является одним из регуляторов взаимоотношений между людьми; проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку другим людям; ведёт к развитию гуманистических ценностей личности» [10, с. 87]. В.И. Долгова и Е.В. Мельник в своей монографии «Эмпатия» отмечают: «Развитие эмпатии – не только процесс развития эмоций и их когнитивиза-ции, но процесс формирования нравственных мотивов в пользу другого человека» [1, с. 4].

Характеризуя научные подходы к рассмотрению эмпатии в отечественной психологии, Т.Д. Карягина отмечает, что данный вопрос «обычно поднимается в двух основных контекстах – общечеловеческом и профессиональном» [5, с. 235]. Соответственно, развитие эмпатии обеспечивает как личностный, так и профессиональный рост. М.И. Шнайдер отмечает в этой связи: «Развитие эмпатии влияет на формирование способности воспринимать и отзываться на эмоциональные состояния других, на установление взаимопонимания между людьми, в том числе и профессиональные, на основе сопереживания» [10, с. 87].

Рассматривая эмпатию в профессиональном контексте, важно подчеркнуть, что особое значение развитие этого свойства личности имеет в профессиях, относящихся к типу «человек – человек», где процессы коммуникации являются неотъемлемой частью технологических процессов. И.О. Елеференко справедливо отмечает: «Эмпатия составляет ядро коммуникации, способствует сбалансированности межличностных отношений, социальной адекватности поведения человека» [2, с. 36].

Все виды профессиональной деятельности в сфере услуг относятся к типу «человек – человек». В этой сфере истинная клиентоориентиро-ванность выступает важнейшим условием конкурентоспособности, а способность сотрудников понять потребности, чувства и ожидания клиентов является условием их профессиональной состоятельности [6]. Как отмечает О. А. Фокина: «Ядром личности сервисного служащего является гуманистическая направленность, человекоцентрирован-

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 203

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ность, которая выражается в формируемой в процессе профессиональной деятельности гуманитарной компетентности» [9, с. 108]. Отметим, что такая гуманитарная компетентность невозможна без проявления достаточно высокого уровня эмпатии. Более того, нам представляется, что именно сервис является той сферой деятельности, где гуманный характер отношений между сотрудниками и клиентами является не роскошью, а настоятельной необходимостью [7].

Целью настоящего исследования является анализ уровня развития эмпатии у студентов, обучающихся на сервисных направлениях подготовки.

Методы и методология

Выборку для проведения исследования общей численностью 90 человек составили студенты первого курса направлений подготовки Сервис и Туризм (бакалавриат) Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) – 67 человек и студенты первого курса направления подготовки Туризм (бакалавриат) Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) – 23 человека. Выборка включала 64 девушки и 26 юношей.

Для проведения исследования использовался тест В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» [3, с. 385]. Данная методика дает возможность комплексного анализа эмпатии с использованием шести шкал: рациональный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, установки, способствующие эмпатии, проникающая способность в эмпатии, идентификация в эмпатии.

Рациональный канал эмпатии (шкала 1) отражает рациональную составляющую этого процесса, т.е. способность человека к концентрации внимания и восприятия на конкретных проблемах, состояниях и поведенческих проявлениях другого. Эмоциональный канал (шкала 2), соответственно, отражает эмоциональную составляющую эмпатии, которую часто характеризуют как способность человека настроиться «на одну волну» с другим человекам, проявить соучастие, сопереживание. Интуитивный канал эмпатии (шкала 3) отражает возможность оценивать состояние партнера на ос- нове интуиции, без включения сложных мыслительных процессов. Этот канал также отражает способности человека к предвидению Шкала 4 – установки, способствующие эмпатии, отражает наличие закрепленных в сознании установок, способных как позитивно, так и негативно влиять на уровень развития эмпатии. Проникающая способность в эмпатии (шкала 5) является отражением таких свойств личности, как открытость, доброжелательность и непринужденность, благодаря которым воспроизводится позитивная эмоциональная атмосфера в общении. Наконец, идентификация в эмпатии (шкала 6) отражает способность человека принять чужую точку зрения и чужой опыт как имеющие право на существование.

Методика предусматривает следующую интерпретацию результатов тестирования суммарно по шести шкалам: 30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии, 29-22 баллов – средний уровень эмпатии, 21-15 баллов – заниженный уровень эмпатии, менее 14 баллов – очень низкий уровень эмпатии. Максимально возможное количество баллов по каждой шкале – 6 баллов.

Результаты исследований

В таблице 1 представлены данные, полученные по результатам исследований в целом по выборке и по отдельным ее структурным составляющим.

Прежде чем комментировать данные, приведенные в таблице 1, отметим значительный разброс значений уровня эмпатии в общей выборке. Максимальное значение составило 33 балла, а минимальное – 9 баллов. В целом же по выборке средний уровень эмпатии составил 20,4 балла, что соответствует заниженному значению. При этом данная характеристика уровня эмпатии характерна для всех структурных составляющих выборки, за исключением студентов, обучающихся в БФУ, у которых уровень эмпатии принимает среднее значение с точки зрения ее выраженности.

Максимальное значение уровня развития эмпатии в целом по всей совокупности исследуемых студентов (3,9 балла) и по отдельным их группам, кроме группы юношей, было выявлено по шкале 5 – проникающая способность в эмпатии.

Это является свидетельством того, что данный канал эмпатии является наиболее развитым по сравнению с другими, что позволяет сделать вывод о преобладании эмоциональной составляющей эмпатии по сравнению с рациональной. Также это говорит об обладании студентами определенными коммуникативными навыками.

Самое низкое значение уровня эмпатии в целом по выборке и ее структурным составляющим, кроме девушек, выявлено по шкале 3 – интуитивный канал эмпатии. Исследование выявило более высокий уровень развития интуиции у девушек (3,0 балла) по сравнению с юношами (2,5 балла), что не расходится с общими представлениями по этому вопросу. Интуиция – сложное свойство психики, которое традиционно связывают с действием подсознания. Однако было бы неверным рассматривать интуицию в отрыве от сознания как некоторое озарение: подсознание дает подсказку, собирая разрозненную информацию, хранящуюся в сознании человека.

Табл. 1 Уровень развития эмпатии

Table 1 Level of development of empathy

|

Параметры выборки |

Баллы по шкалам |

Итого |

|||||

|

Шкала 1 |

Шкала 2 |

Шкала 3 |

Шкала 4 |

Шкала 5 |

Шкала 6 |

||

|

Вся выборка |

3,0 |

3,2 |

2,8 |

3,8 |

3,9 |

3,7 |

20,4 |

|

Девушки |

2,9 |

3,3 |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

3,6 |

20,2 |

|

Юноши |

3,1 |

3,1 |

2,5 |

4,1 |

3,8 |

3,8 |

20,5 |

|

БелГУ |

2,8 |

3,0 |

2,5 |

3,6 |

4,0 |

3,6 |

19,4 |

|

БФУ |

3,7 |

3,5 |

3,4 |

3,9 |

3,9 |

3,8 |

22,3 |

-

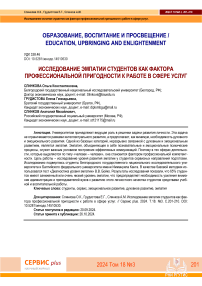

■ очень высокий ■ средний ■ заниженный ■ очень низкий

Рис. 1 – Уровень развития эмпатии у студентов (структурный анализ) Fig. 1 – The level of empathy development in students (structural analysis)

У девушек наиболее низкий уровень эмпатии зарегистрирован по шкале 1 – рациональный канал эмпатии (2,9 балла). Учитывая, что «Эмпатия является, с одной стороны, феноменом понимания, а с другой сто- роны – коммуникации, реагирования на эмоции и переживания другого человека» [4, c. 42], можно опять же сделать вывод о превалировании у них эмоциональной составляющей эмпатии над рациональной.

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 205

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Study of students' empathy as a factor of professional appropriateness for work in the service sector.

-

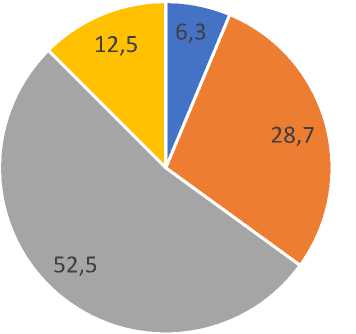

■ очень высокий ■ средний ■ заниженный ■ очень низкий

Рис. 2 – Структурные показатели уровня развития эмпатии у студентов БелГУ Fig. 2 – Structural indicators of the level of empathy development in students BelSU

-

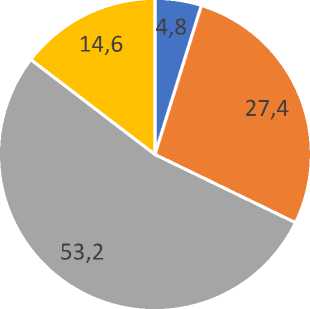

■ очень высокий ■ средний ■ заниженный ■ очень низкий

Рис. 3 – Структурные показатели уровня развития эмпатии у студентов БФУ Fig. 3 – Structural indicators of the level of empathy development in students BFU

Сравнительный анализ эмпатии у девушек и юношей не выявил существенных гендерных различий при небольшом превышении уровня эмпатии у юношей по сравнению с девушками (20,5 и 20,2 балла соответственно). Возможно, этот результат покажется несколько неожиданным с точки зрения традиционных представлений о том, что забота и сочувствие являются проявлениями женской модели поведения. Однако обратим внимание на следующий момент: по шкале 4 – установки, способствующие или препятствующие эмпатии, большее количество баллов набрали юноши (4,1

балла, что является самым большим значением по всем шкалам) по сравнению с девушками (3,5 балла). То есть с точки зрения установок, закрепленных в сознании, предрасположенность юношей к проявлению эмпатии действительно несколько более высокая, чем у девушек. Характерно, что предполагаемая в методике В.В. Бойко связь между уровнем развития эмпатии и установками полностью подтвердилась в ходе нашего исследования: студенты с высоким уровнем эмпатии по шкале 4 набрали от 5 до 6 баллов, а студенты с очень низким уровнем эмпатии набрали по этой шкале от 1 до 3 баллов.

Еще одним структурным показателем исследуемой выборки является место обучения студентов (которое не всегда, но по большей части совпадает с местом проживания). Оба рассматриваемых региона (Белгородская и Калининградская обл.) имеют приграничное положение и оба вуза (БелГУ и БФУ) имеют высокий статус в системе высшего образования России. Средний уровень эмпатии у студентов, обучающихся на сервисных направлениях в БелГУ составил 19,4 балла, что соответствует заниженному значению, в то время как по студентам, обучающиеся в БФУ, выявлена более благоприятная картина: уровень развития эмпатии в этой группе исследуемых составил 22,3 балла, соответствующих в данной методике среднему значению. Учеными всегда признавалось, что географический фактор проживания имеет влияние на различные характеристики психических свойств и ментальности людей. Возможно, с этим связаны выявленные в ходе исследования различия в уровне эмпатии студентов. Мы не связываем эти результаты с уровнем и качеством учебной и воспитательной работы в вузах, так как в исследовании принимали участие студенты первого курса, только что погрузившиеся в атмосферу высшей школы.

Дополним рассматриваемую картину развития эмпатии у студентов результатами структурного анализа (рис. 1).

Данные, приведенные на рисунке, дают не слишком благоприятную картину развития эмпатии у студентов: более половины студентов (52,5%) показали заниженный ее уровень.

Очень высокий уровень эмпатии оказался присущим только 6,3% студентов. Следующие рисунки (рис. 2, 3) иллюстрируют рассматриваемую ситуацию по вузам. Почти 68% молодых людей, выбравших сервисные направления подготовки в БелГУ, имеют заниженный или очень низкий уровень эмпатии, а очень высокий – менее 5%.

В БФУ ситуация выглядит несколько лучше, однако и здесь более половины студентов характеризуются заниженным или очень низким уровнем эмпатии. Студенты, у которых выявлен средний уровень эмпатии составляют чуть более трети от общего их числа, а студенты с очень высоким уровнем – 11,1%.

Заключение

Проведенное исследование показало явную недостаточность развития у студентов сервисных направлений подготовки эмпатии как важного свойства личности для работы в сфере услуг. Первый вывод, который следует из этого, ориентирует нас на необходимость более четкой профориентационной деятельности с абитуриентами, объясняющей специфику работы в сервисе, обусловленной высоким уровнем кли-ентоориентированности. Абитуриенты, выбирающие направление подготовки Сервис, часто вообще имеют весьма размытые представления о сфере своей будущей профессиональной деятельности. Что же касается абитуриентов, выбирающих направление подготовки Туризм, то они в большей степени ассоциируют свою будущую деятельность с путешествиями, нежели чем с необходимостью строить позитивные отношения с клиентами. Тем не менее, преподавателям вузов приходится работать с тем «материалом», который имеется в наличии. Поэтому второй важный вывод состоит в необходимости усиления работы, направленной на развитие эмпатии у студентов. При этом важно подчеркнуть, что эмпатия не является врожденным свойством и как многие другие свойства личности может развиваться при наличии двух основных условий: искренней заинтересованности в развитии этого качества самого человека и создания соответствующих внешних условий.

СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 207

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Строго говоря, для того, чтобы лучше понимать чувства другого человека и проявлять к нему сочувствие, требуется только одно – наличие искреннего интереса к нему. Именно этого нам чаще всего не хватает, мы слишком увлечены собой. Что можно сделать для того, чтобы скорректировать такую позицию в процессе обучения студентов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, укажем на следующую важную особенность сервиса: двойственность технологий, применяемых в сервисной деятельности.

Специалист, работающий в сервисной организации, должен обладать, с одной стороны теми физическими, химическими, информационными и прочими технологиями, с использованием которых осуществляется оказание услуги, а, с другой стороны, он должен владеть гуманитарными технологиями, необходимыми для выстраивания с клиентами позитивных долгосрочных отношений. Как правило, в учебных планах сервисных направлений подготовки значительное внимание уделяется первому аспекту, что несомненно является необходимым. Что же касается второго аспекта, часто он сводится к описанию методов повышения продаж, которые по своей сути составляют манипулятивные практики и поэтому имеют мало общего с гуманитарными технологиями. Включение в учебные планы дисциплины Гуманитарные технологии в сервисе могло бы способствовать усилению этой составляющей и развитию у студентов сервисных направлений подготовки многих значимых личностных качеств духовного и эмоционального свойства, включая эмпатию.

В НИУ «БелГУ» при поддержке гранта № ГСГК-38/20 Благотворительного фонда В. Потанина разработан учебный курс «Гуманитарные технологии в сервисе». Концепция данного курса отражена на рис. 4.

Рис. 4 – Гуманитарные технологии в сервисе [8, с. 22]

Fig. 4 – Humanitarian technologies in service [8, p. 22]

Данный учебный курс предполагает проведение лекционных и практических занятий. Первые строятся как проблемные лекции и лекции-дискуссии, в рамках которых помимо освоения теоретического материала ставится задача раз- вития коммуникативной компетентности и ее важнейшей составляющей – эмоционального интеллекта. Проведение практических занятий предусмотрено в форме тренингов и имеет целью развитие навыков использования гуманитарных тех-

нологий, включая навыки распознавания и идентификации эмоций, навыки эмоционального мышления, сопереживания, самомотивации и проч. В ходе таких занятий можно наглядно отследить, как развивается эмпатия студентов, а результаты оценочного тестирования после прохождения курса в сравнении с входным контролем (результаты которого на примере поступивших на сервисные направления подготовки в 2023 г. представлены в данном исследовании) показывают позитивные изменения, затрагивающие, как минимум, 80% обучающихся.

В заключение отметим, что значение развития эмпатии студентов далеко выходит за границы вопроса профессиональной пригодности в сервисе. Современное сложное время, характеризующееся утратой многих ценностей, особенно у представителей молодого поколения, как никогда актуализирует задачу всестороннего развития личности, включая такие его измерения, как духовное и эмоциональное развитие, и определяет перспективы дальнейший исследований, среди которых можно отметить необходимость дальнейшего совершенствования практического инструментария оценки эмоционального интеллекта и эмпатии.

Список литературы Исследование эмпатии студентов как фактора профессиональной пригодности к работе в сфере услуг

- Долгова В.И., Мельник Е.В. Эмпатия / Монография. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 185 с.

- Елеференко И.О. Эмпатия как основание коммуникации // Культурная жизнь Юга России. 2010. № 4 (38). С. 33-36.

- Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.

- Карягина Т.Д. Проблема формирования эмпатии // Консультативная психология и психотерапия, 2010. № 1. С. 38-54.

- Карягина Т.Д. Профессионализация эмпатии: постановка проблемы // Консультативная психология и психотерапия. 2015. № 5. С 235-256.

- Слинкова О.К., Патрусова А.М. Эволюция производственного менеджмента и его особенности в сфере услуг // Научный результат. Серия: технологии бизнеса и сервиса. 2015. Т. 1. № 1 (3). С. 67-75.

- Слинкова, О.К. Сервис как фактор гуманизации социально-экономической жизни / О.К. Слинкова // Управленческий конгресс: сб. ст. по материалам комплексного науч.-практ. мероприятия НИУ "БелГУ", Белгород, 30 окт. - 2 нояб. 2018 г. / НИУ БелГУ; отв. ред. В.М. Захаров. – Белгород, 2018. С. 379-384.

- Слинкова О.К. Гуманитарные технологии в сервисе: научное издание / О.К. Слинкова. – Белгород: 2021. 103 с.

- Фокина О. А. Сервисная деятельность как особый вид социальной практики // Logos et Praxis. 2009. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/servisnaya-deyatelnost-kakosobyy-vid-sotsialnoy-praktiki (дата обращения: 28.07.2024).

- Шнайдер М.И. Эмоциональный интеллект в профориентационной диагностике // Гуманизация образования. 2017. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-intellekt-v-proforientatsionnoy-diagnostike (дата обращения: 28.07.2024).

- Brint, S. Thinking about schools and universities as social institutions. In S. Brint (Ed.), Leaders in the sociology of education. 2016. pp. 1–23. Springer. Doi: 10.1007/978-94-6300-717-7.

- Dhanabhakyam, M. and Sandra, S Nair Understanding emotional intelligence among undergraduates in Palakkad District // International Journal of Applied Research. 2024. 10(6). pp. 31-35.

- Goleman, D. Emotional intelligence. London: Bloomsbury Publishing, 2009.

- Li, Y. and Zhang, H. A study on the relations among work pressure, emotional intelligence, and subjective well-being of kindergarten teachers. Rev. Cercet. si Interv. Soc. 2021. vol. 73, pp. 22–33.