Исследование качества и безопасности нового сорта люпина белого пищевого, районированного в Омской области

Автор: Есипова М.С., Молибога Е.А., Школьникова М.Н., Рожнов Е.Д.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – изучить показатели качества и безопасности, а также аминокислотный профиль бобовой культуры – люпина белого пищевого, выращенного в Омской области. Исследования осуществлялись в лаборатории кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведения» Омского технического университета в условиях опыта и научнопроизводственной лаборатории Омского научного центра. Объекты исследований – зерна люпина белого пищевого сортообразцов Б12023 и Д2023, предварительно подготовленные для удаления оболочки, промытые, высушенные и измельченные на лабораторной мельнице до порошка тонкого помола. Значения показателей качества и безопасности, содержание протеиногенных аминокислот определены стандартными методами. Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием пакета Statistica 10. Зерна сорта Д2023 характеризовались меньшим содержанием влаги и жира – на 0,3 %, углеводов – на 0,5 %, превосходили сорт Б12023 по содержанию сырого протеина на 1,1 %. Наиболее выраженной сортовой особенностью люпина белого является накопление протеина. Наименьшее влияние сортовые особенности выбранных для исследования сортообразцов оказывают на накопление жира и влаги (78,6 %). Макронутриентный профиль образцов люпина близок к значениям сортов, выращенных в Брянской области. Содержание токсичных элементов в образцах муки из зерен люпина ниже допустимого ТР ТС 015 уровня, микотоксины, пестициды и радионуклиды не обнаружены. Оба образца зерен люпина характеризуются значительным содержанием аминокислот, в т. ч. незаменимых: лейцин + изолейцин, лизин, аргинин. Несмотря на то, что по количественному составу аминокислот зерна люпина Д2023 превосходят зерна сорта Б12023 на 0,054 %, аминокислотный профиль последнего более близок к «идеальному» белку.

Люпин белый пищевой, макронутриенты, пищевая безопасность, аминокислотный профиль люпина белого, «идеальный» белок

Короткий адрес: https://sciup.org/140309748

IDR: 140309748 | УДК: 641.56:633.367-047.44 (571.13) | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-295-309

Текст научной статьи Исследование качества и безопасности нового сорта люпина белого пищевого, районированного в Омской области

Одним из важных источников белка для человека являются бобовые: горох, фасоль, соя, чечевица и др., отличающиеся высоким содержанием белка (до 25–30 %), а также сопутствующими питательными веществами – пищевыми волокнами, минералами, витаминами [5]. В тоже время необходимо отметить, что ряд бобовых в значительных количествах содержит антипитательные вещества (в частности ингибиторы пищеварительных ферментов, аллергены, алкалоиды, сапонины, фитаты, углеводы – стахиоза, раффиноза, вербаксоза и др.), требующие дополнительных технологических мер по их инактивации [6]. Так, для снижения содержания или удаления перечисленных веществ применяют замачивание, проращивание, селективную экстракцию, облучение, ферментативную обработку [7].

Среди всех зернобобовых культур стабильно высоким содержанием белка выгодно отличаются зерна люпина Lupinus spp. – от 29,5 до 53,0 % [8]. Так, люпин многолетний ( Lupinus perennis L.) содержит от 32,0 до 46,0 % белка, однако в России данный вид этой культуры мало распространен и практически не имеет промышленного значения. Кроме того, во всех частях люпина многолетнего обнаруживаются ядовитые алколоиды: люпанин, лютинидин и спар-тенин [9], что дополнительно ограничивает возможности его использования [10].

Люпин белый ( Lupinus albus L.) из всех выращиваемых сортов бобовых культур отличается наиболее высоким потенциалом урожая, отсутствием ограничений в отношении особенностей почвы или климата и способностью эффективно фиксировать азот из почвы, в связи с этим для его культивирования пригодны даже бедные песчаные сельхозугодья [11]. На селекционных полях урожайность белого люпина достигает 7–8 т/га, в производственных условиях – до 6 т/га. Зерна содержат до 37,0–42,0 % белка, 8–12 % жира и 9,5–10,5 % клетчатки. Внедрение в производство новых сортов селекции ВНИИ люпина – филиала ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса позволило увеличить посевную площадь под этой бобовой культурой в России по сравнению с 2011 г. почти в 8,5 раз – с 14,5 до 122,5 тыс. га [12]. В исследовании M. Erbaş и соавторов [13] приводятся характеристики зерен люпина белого, выращенного в Турции. Плотность, масса тысячи зерен и насыпная плотность (натура) составили 1,16 г/см3, 411,4 г и 681,2 г/л соответственно. В ходе данного исследования установлено, что среднее содержание белка в люпине белом составляет не менее 32,2 %; клетчатки – 16,2; масла – 5,95; сахаров – 5,82 %, в т. ч. сахарозы до 71,0 % от общего содержания сахаров в семенах. Авторами показано, что содержание витаминов группы B в исследуемых образцах составляет, мг/кг: тиамина – до 3,9; рибофлавина – до 2,3 и ниацина – до 39,0. Определено, что масло семян люпина содержит 13,5 % насыщенных, 55,4 % мононенасыщен-ных и 31,1 % полиненасыщенных жирных кислот. Представленные авторами данные позволяют сделать вывод, что зерна люпина белого являются перспективными сырьевым компонентом, обладающим высокой пищевой ценностью.

В работе [14] исследовали зерна различных бобовых культур и установили, что зерна люпина белого отличаются высоким содержанием таких микроэлементов как Mg и K, а также Cu, Zn и Fe (p < 0,05). Также в изученных зернах люпина белого было обнаружено самое высокое содержание α-линоленовой кислоты – 0,67 %, а суммарное содержание гипохолесте-ринемических жирных кислот в составе масла составляло в среднем 86 %. Авторами также отмечено, что имелась положительная корреляция между содержанием незаменимых жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот и антирадикальной активностью люпина белого, определенной с использованием 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (р < 0,05). Таким образом, было показано, что существует значительный защитный потенциал зерен люпина, в том числе, для профилактики и лечения диетозависимых заболеваний.

Отечественными учеными С.В. Лукиным, С.В. Селюковой, Е.А. Празиной и Н.С. Четвериковой было исследовано содержание макро- и микроэлементов в зернах люпина белого в сравнении с семенами сои. В ходе выполненного комплекса исследований было установлено, что зерна люпина содержат в 6,3 раза больше кобальта, в 9,8 раза – молибдена, в 1,3 раза больше цинка, в то время как содержание меди меньше почти в 2 раза, а никеля – в 2,2 раза по сравнению с семенами сои [15]. И.А. Глотова и соавторы считают преимуществом люпина по сравнению с соей отсутствие ингибиторов пепсина и в 50–100 раз меньший уровень активности ингибиторов трипсина, которые относятся к сериновым протеиназам, локализованы в солерастворимой фракции белков и являются легкорастворимыми глобулинами [11].

В процессе анализа актуальных литературных источников были выявлены наиболее значимые исследования ученых из России и европейских стран, посвященные изучению химического состава зерен люпина и полученных из них продуктов. Так, в работе [16] была обобщена информация о пищевой и медицинской ценности люпина белого. Уникальные особенности белка, оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот в составе люпинового масла, содержание клетчатки, а также других специфических компонентов – олигосахаридов, антиоксидантов и некрахмальных полисахаридов, делают люпин белый отличным сырьевым компонентом при разработке рецептур и рационов питания многих здоровьесберегающих диет. Влияние компонентов люпина белого касается физиологического воздействия на организм человека, включая профилактику диабета, гипертонии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, снижения концентрации липидов крови, гипергликемических состояний, аппетита, резистентности к инсулину и частоты возникновения колоректального рака. Автором данного исследования подчеркивается, что зерна люпина белого используются, в частности, для производства безглютеновой муки, бактериальных и грибковых ферментированных продуктов, лапши и других макаронных изделий, заменителей мяса, яичного белка и колбас, а также хлеба и чипсов. Отмечается, что зерна люпина не являются распространенным в пищевой индустрии ресурсным сырьевым компонентом, так как биохимический профиль семян люпина специфичен: наряду с содержащимися в небольших количествах в пищевых сортах алкалоидами, присутствуют соединения (прежде всего олигосахариды), характеризующиеся выраженной антиоксидантной и противоопухолевой активностью, а также способностью снижать содержание холестерина в крови человека.

По мнению исследователей из различных стран Европы, разработка новых продуктов с использованием зерен белого люпина, в первую очередь, должна быть ориентирована на замену продуктов животного происхождения (мясные альтернативы, вегетарианские спреды, десертные кремы, мороженое и овощные напитки), во-вторых, – разработка высокобелковых пищевых продуктов с отличными вкусовыми свойствами (колбасы, закуски и напитки) [17].

Были исследованы свойства и химический состав измельченных зерен люпина [18]. Показано, что по внешнему виду измельченные зерна люпина – мелкодисперсный порошок светлокоричневого цвета, с цветочным запахом, травянистым вкусом с типичными нотками бобовых культур. Установлено высокое содержание клетчатки при содержании жира – менее 10 %. Абсолютное содержание аминокислот – 39,98 г/100 г продукта. В профиле липидного комплекса измельченных зерен люпина преобладали олеиновая и линолевая кислоты – более 50 % от общего количества. Липиды зерен люпина наряду с триацилглицеридами содержат сопутствующие вещества с преобладающим содержанием стеринов, алифатических спиртов, фосфолипидов и токоферолов. Эти особенности делают липидный комплекс зерен люпина перспективным средством для корректировки жирнокислотного состава пищевых продуктов функционального и специализированного назначения. Полученный продукт был использован для корректировки состава пищевой продукции различного назначения, в частности, разработанную на основе зерен люпина добавку предлагается использовать в качестве белкового обогатителя при производстве кондитерских изделий для замены классического компонента – муки пшеничной. В статье отмечено наличие в сырье алкалоидов, содержание которых, согласно международным нормам, не должно превышать 200 мг/кг (0,02 %), что было предусмотрено при разработке рецептурного состава изделия.

Коллектив исследователей [19] провел изучение 22 генотипов люпина по алкалоидным профилям методом ГХ-МС, собранных в разных регионах Италии. Наименьшее количество алкалоидов отмечено у люпина белого сортов Luxor, Aster, Rosetta, а также у всех сортов люпина желтого ( Lupinus luteus L.) и люпина узколистного ( Lupinus angustifolius L.). Наиболее высокое содержание алколоидов (18 979 и 19 340 мг/кг соответственно), было отмечено для сортов люпина Lublanc и Multitalia при многолетнем повторном высеве семян, что свидетельствовало о наличии генетического загрязнения, поскольку в каждом последующем высеве содержание алкалоидов увеличивалось. В составе исследуемых видов и генотипов люпина обнаружены различные алкалоидные профили: для люпина белого характерно наличие в составе лупанина, 13α-гидроксилупанина, альбина, а также ангу-стифолина и 13α-тиглоилоксилупанина (последние два – в том числе за счет переопыления семян); для люпина желтого характерно преобладание спартеина и люпинина; для люпина узколистного – 13α-гидроксилупанина и ангустифо-лина. В этом же исследовании показано, что использование зерен с наибольшим содержанием общих алкалоидов достаточно перспективно в фармацевтике, так как экстракты алкалоидов люпина доказали значительную активность в отношении клинических изолятов грамотрицатель-ных бактерий Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa .

В работе [20] были представлены результаты исследований в рамках селекционной программы по трем культурным видам люпина: Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L. и Lupi-nus luteus L. Авторы анализировали и сравнивали современные сорта культурных видов люпина, входящие в Государственный реестр селекционных достижений России по комплексным аспектам хозяйственно-биологического профиля. Было показано, что люпин желтый, более приспособленный к культивированию на легких супесчаных почвах, отличался более высоким содержанием белка в семенах – до 45– 50 %. Люпин белый отличается достаточно высокой урожайностью (5–6 т/га) среди всех зернобобовых культур, при этом качество зерна близко к соевому (содержание белка и масла до 36–40 и 9–12 % соответственно). Авторами установлено, что увеличение роли люпина в составе возделываемых сельскохозяйственных культур окажется полезным не только для развития базы для производства кормов и пищевых продуктов в Российской Федерации, но и позволит улучшить систему земледелия в целом. Подчеркивается, что производство недорогого, экологически чистого растительного белка из зерен люпина позволит сократить использование дорогих, генетически модифицированных видов сои.

Показано, что выращивание люпина по сравнению с культурами семейства Мятликовых позволяет получать с единицы площади большее количество белка с более высоким качеством и усвояемостью [21]. Экономической целесообразности активного включения люпина в сельскохозяйственный севооборот способствуют два ключевых фактора: наличие в составе большого количества относительно недорогого белка и осуществление биологического циркулирования азота из воздуха в почву, что недоступно для других растений, не относящихся к бобовым культурам. За счет азотфиксации повышается урожайность и как следствие количество получаемого белка. Установлено, что люпин является отличным предшественником и для иных культур: позитивное влияние азотфиксации на урожайность сельскохозяйственных культур отмечается не менее чем в течении двух лет, при этом оно равнозначно ожидаемым эффектам от использования азотных удобрений в количестве 30–80 кг/га.

Необходимо отметить, что зерна люпина используются как научно и технологически обоснованная добавка в хлебопекарной, макарон- ной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности [22]. Установлено, что семена люпина хранятся долго без потери своих ценных качеств, легко транспортируются, что способствует пополнению запасов биологически полноценных, здоровых, функциональных продуктов питания для населения и обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Клинические исследования на животных и людях показали, что употребление семян рода Lupinus ssp. или полученных из него продуктов переработки оказывает положительное влияние на организм человека. Так в работе [23] приводятся данные о положительном влиянии хлеба, полученного с использованием муки из зерен люпина, на снижение артериального давления. Этот эффект был объяснен улучшением состояния сосудов за счет высокого содержания в белках люпина аминокислоты аргинина – физиологического субстрата для действия эндотелиальной NO-синтазы, за счет чего усиливаются вазо-дилаторные свойства эндотелия кровеносных сосудов.

Наличие в составе люпина специфического пептида γ-конглютина позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови за счет улучшения периферической чувствительности к инсулину, снижения глюконеогенеза (в первую очередь, за счет экспрессии гена печеночной неоглюкоген-ной глюкозо-6-фосфатазы (G6PC) [24]) в клетках печени, а также увеличения секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы и модуляции ферментативной активности кластера ферментов, связанных с метаболизмом глюкозы – прежде всего дипептидилпептидазы-4 (DPP-4) и α-гликозидазы. Специфические свойства γ-кон-глютина способствуют транслокации рецепторов инсулин-зависимого белка-переносчика глюкозы (GLUT-4) в клеточную мембрану, активизируют внутриклеточные киназы и адаптерные белки, участвующие в распознавании инсулина [25]. Эти данные были подтверждены в работе [26], в которой было показано, что γ-конглютин люпина белого снижает уровень глюкозы у здоровых людей и пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Имеются данные [27] о влиянии диеты с белками люпина белого на экспрессию фермента CYP7A1, влияющего на скорость трансформации холестерина в желчные кислоты, которые выводятся далее из организма естественным образом.

Подводя итоги выполненного аналитического исследования источников по рассматриваемой тематике, можно сделать вывод о перспективности и необходимости проведения работ по изучению возможностей использования семян люпина белого в технологии продуктов питания.

Цель исследования – изучить показатели качества и безопасности, а также аминокислотный профиль бобовой культуры – люпина белого пищевого, выращенного в Омской области.

Задачи : проанализировать состав зерен люпина белого и продуктов их переработки, обуславливающий его функциональную направленность и перспективы использования в технологии продуктов питания; определить содержание макронутриентов в муке из зерен сорто-образцов люпина Б1 и Д-2023, выращенных в Омском районе Омской области (далее муки из зерен сортообразцов люпина); в эксперименте подтвердить безопасность муки из зерен сорто-образцов люпина Б1 и Д-2023; исследовать аминокислотный состав муки из зерен сортооб-разцов люпина Б1 и Д-2023 и определить соответствие «идеальному» белку.

Объекты и методы. Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведения» Омского технического университета (ОмГТУ) и научно-производственной лаборатории Омского научного центра.

В качестве объектов исследования были отобраны зерна люпина белого пищевого сор-тообразцов Б1-2023 и Д-2023, выращенные в Омском районе Омской области в 2023 г. Обя- зательным условием при использовании семян люпина считается удаление оболочки, содержащей в своем составе антипитательные вещества [28], поэтому была проведена подготовка образцов по [29]: зерна предварительно замачивали в воде с добавлением хлористого натрия при температуре 80 °С в течение 2–3 ч. Затем плотная оболочка, содержащая в большей степени целлюлозу и гемицеллюлозу, отделялась, зерна промывались для удаления остатков соли и высушивались на воздухе до воздушно-сухого состояния. Очищенные и высушенные зерна люпина перемалывались с использованием лабораторной мельницы «Вьюга-3М» (Россия, ООО «Экан-Сервис»). Внешний вид образцов зерна люпина до и после измельчения представлен на рисунке 1.

Органолептические характеристики муки из зерен люпина определяли в стандартных условиях с использованием принципов общей методологии органолептического анализа по ГОСТ ISO 6658–2016.

При оценке качества люпина влажность зерен люпина определяли высушиванием при температуре 100–105 °С по ГОСТ 13496.3, содержание сырого протеина – при использовании аппарата Кьельдаля АКВ-20 (Россия, ООО «Ви-литек») по ГОСТ 32044.1; содержание жира – экстракцией в аппарате Сокслета по ГОСТ 13496.15. Содержание углеводов определяли расчетным методом, вычитая из общей массы зерна (100 %) количества определенных компонентов (в %).

Рис. 1. Внешний вид зерен люпина сортообразцов Б1 (А), Д-2023 (В) и муки после их измельчения (С и D – соответственно)

Appearance of lupine seeds of varieties B1 (A), D-2023 (B) and products of their grinding (C and D, respectively)

Показатели безопасности люпина определяли в соответствии с методами, изложенными в методике М 04-64-2017 «Определение массовой доли кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца, хрома в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, комбикормов и сырье для их производства» и М 04-77-2012 «Определение массовой доли железа, кобальта, марганца, меди, молибдена, селена и цинка в пробах кормовых добавок (премиксах, концентратах) и комбикормов с использованием атомноабсорбционного спектрометра МГА-915МД» (Россия, ООО «Люмэкс-маркетинг»).

Содержание протеиногенных аминокислот определяли методом капиллярного электрофореза по ГОСТ Р 55569-2013 с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель 105М» (Россия, ООО «Люмэкс-маркетинг»).

Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием пакета Statistica 10. Для оценки изменений показателей качества и безопасности использовали дисперсионный анализ (независимая переменная – сорт люпина), сравнение средних значений осуществляли с использованием теста Тьюки

(p < 0,05); сила влияния независимой переменной на изменение изучаемых показателей оценивалась методом Снедекора (p < 0,05).

Результаты и их обсуждение . На начальном этапе исследования была проведена органолептическая оценка муки из семян люпина (табл. 1).

Был изучен макронутриентный профиль муки из исследуемых сортообразцов люпина белого (табл. 2).

При исследовании показателей безопасности (табл. 3) было установлено, что содержание токсичных элементов в муке из зерен люпина выбранных сортообразцов ниже допустимого уровня (р < 0,05).

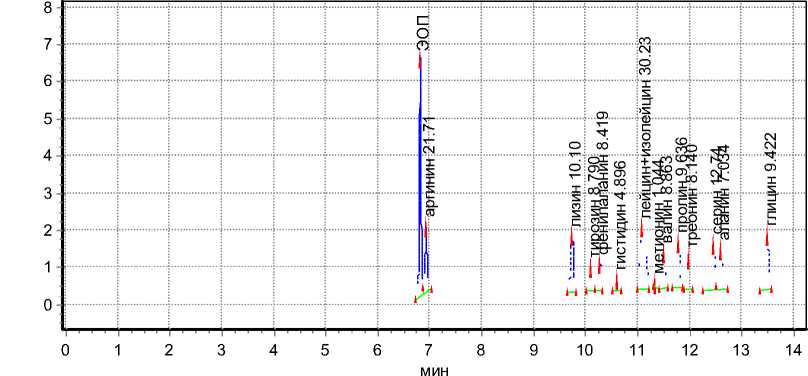

В образцах муки из зерен люпина было определено содержание протеиногенных аминокислот. Типичная электрофореграмма представлена на рисунке 2. В таблице 4 представлены данные по содержанию отдельных аминокислот в муке из зерен люпина.

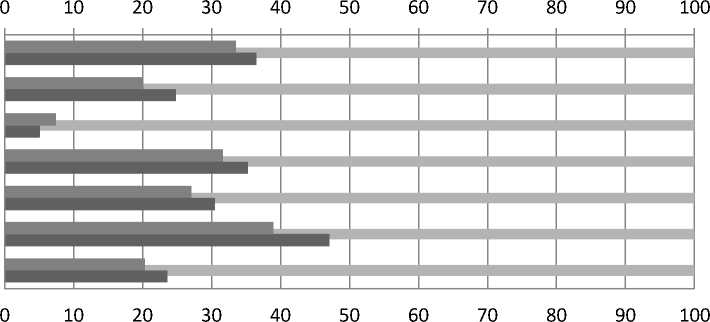

На рисунке 3 показано количественное соответствие незаменимых кислот, содержащихся в муке из зерен люпина, незаменимым аминокислотам в «идеальном белке» [30].

Таблица 1

Органолептические показатели муки из зерен люпина Organoleptic characteristics of lupine seed flour

|

Показатель |

Характеристика показателя для сортообразца |

|

|

Б1 |

Д-2023 |

|

|

Внешний вид |

Однородный порошок тонкого помола, без посторонних включений |

|

|

Цвет |

светло-желтый |

желтый |

|

Вкус |

Характерный, без посторонних привкусов и горечи |

|

|

Запах |

Умеренно выраженный, характерный, без посторонних запахов |

|

|

Наличие примесей |

Не обнаружено |

|

Таблица 2

Макронутриентный профиль муки из зерен сортообразцов люпина (n = 5) Macronutrient profile of flour from seeds of lupine varieties (n = 5)

|

Показатель |

Значение показателя для сортообразца |

Сила влияния сорта, % |

|

|

Б1 |

Д-2023 |

||

|

Массовая доля влаги, % |

10,5±0,2a |

10,2±0,2b |

90,0 (p<0,01) |

|

Массовая доля жира, % |

11,2±0,3ab |

10,9±0,3ab |

78,6 (p<0,05) |

|

Массовая доля сырого протеина, % |

30,8±0,2a |

31,9±0,2b |

99,2 (p<0,01) |

|

Массовая доля углеводов, % |

47,5±0,2a |

47,0±0,2b |

96,2 (p<0,01) |

Примечания: различия средних значений с разными строчными буквами (а-b – по сорту) сущест- венны (р < 0,05).

Таблица 3

|

Показатель безопасности |

Допустимый уровень по ТР ТС 015 |

Значение показателя для сортообразца |

|

|

Б1 |

Д-2023 |

||

|

Содержание токсичных элементов, мкг/кг: |

|||

|

свинец (Pb) |

Не более 0,5 |

0,31±0,01a |

0,27±0,01b |

|

мышьяк (As) |

Не более 0,3 |

0,05±0,01ab |

0,04±0,01ab |

|

кадмий (Cd) |

Не более 0,1 |

0,10±0,01ab |

0,09±0,01ab |

|

ртуть(Hg) |

Не более 0,02 |

0,002±0,001a |

0,015±0,001b |

|

медь (Cu) |

– |

0,12±0,04ab |

0,11±0,04ab |

|

цинк (Zu) |

– |

4,25±1,30ab |

4,23±1,30ab |

|

селен (Se) |

– |

Следы |

Следы |

|

хром (Cr) |

– |

Следы |

Следы |

|

никель (Ni) |

– |

Следы |

Следы |

|

Массовая доля пестицидов, мг/кг: |

|||

|

ГХЦГ (сумма изомеров) |

Не более 0,5 |

0,020±0,002a |

0,015±0,002b |

|

ДДТ и его метаболиты |

Не более 0,05 |

0,006±0,001ab |

0,005±0,001ab |

|

Массовая доля микотоксинов, мг/кг: |

|||

|

Афлатоксин В1 |

Не более 0,005 |

<0,003 (0,001) |

<0,003 (0,001) |

Примечания: различия средних значений с разными строчными буквами (а-b – по сорту) сущест- венны (р < 0,05).

Показатели безопасности муки из зерен сортообразцов люпина (n = 5)

Safety indicators of flour from lupine seed varieties (n = 5)

Рис. 2. Типичная электрофореграмма гидролизатов белков муки из зерен сортообразцов люпина Typical electrophoresis of protein hydrolysates of flour from seeds of lupine varieties

Таблица 4

|

Аминокислота |

Содержание аминокислоты, % |

Сила влияния сорта, % |

|

|

Б1 |

Д-2023 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Лизин |

1,133±0,085a |

0,977±0,068b |

96,0 (p<0,01) |

|

Тирозин |

0,986±0,052a |

0,837±0,037b |

97,7 (p<0,01) |

|

Фенилаланин |

0,945±0,068a |

0,762±0,076b |

96,2 (p<0,01) |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Гистидин |

0,549±0,075ab |

0,487±0,057ab |

76,9 (p<0,05) |

|

Лейцин+изолейцин |

3,212±0,243a |

2,882±0,176b |

90,4 (p<0,01) |

|

Метионин |

0,117±0,037a |

0,171±0,049b |

85,7 (p<0,01) |

|

Валин |

0,994±0,054a |

0,804±0,130b |

93,3 (p<0,01) |

|

Треонин |

0,913±0,085ab |

0,839±0,104ab |

70,0 (p<0,05) |

|

Пролин |

1,081±0,080a |

0,868±0,061b |

97,2 (p<0,01) |

|

Аргинин |

2,436±0,250a |

2,070±0,196b |

91,1 (p<0,01) |

|

Серин |

1,429±0,155a |

1,136±0,112b |

94,8 (p<0,01) |

|

Аланин |

0,789±0,055a |

0,641±0,085b |

94,2 (p<0,01) |

|

Глицин |

1,057±0,106a |

0,873±0,074b |

94,0 (p<0,01) |

|

Глутамин + глутаминовая кислота |

6,282±0,348a |

7,563±0,280b |

98,5 (p<0,01) |

|

Аспарагин + аспарагиновая кислота |

3,925±0,293a |

4,681±0,347b |

95,5 (p<0,01) |

Примечания : различия средних значений с разными строчными буквами (а-b – по сорту) существенны (р < 0,05).

Аминокислотный профиль муки из зерен сортообразцов люпина (n = 5)

Amino acid profile of flour from lupine seed varieties (n = 5)

Треонин

Валин

Метионин

Лейцин+Изолейцин

Гистидин

Тирозин+Фенилаланин

Лизин

■ Содержание аминокислоты в "идеальном белке", %

■ Содержание аминокислоты в белке сортообразца Д-2023, %

■ Содержание аминокислоты в белке сортообразца Б1, %

Рис. 3. Соответствие аминокислотного профиля белков люпина идеальному белку (нормировано относительно содержания индивидуальной аминокислоты в идеальном белке)

Compliance of the amino acid profile of lupine proteins with the ideal protein (normalized relative to the individual amino acid content of an ideal protein)

Использование муки люпина в пищевых целях достаточно широко освещается в научных публикациях. Показано [31, 32], что использование муки люпина в комбинации с пшеничной увеличивает водопоглотительную способность теста, время образования теста, а также наблюдается рост устойчивости теста к замесу, в связи с чем рекомендуется внесение люпиновой муки в количестве не более 10 % к массе пшеничной муки высшего сорта. В ходе дегустации (количество оценщиков – 7 чел.) было установ- лено, что мука люпина из исследуемых сортоб-разцов Б1 и Д-2023 представляет собой порошок тонкого помола, в полученной муке отсутствуют характерные другим бобовым культурам запах и вкус, без горечи, запах умеренно выраженный, при разжевывании муки из семян люпина, смоченной водой, не ощущается хруста.

Как следует из представленных данных (см. табл. 2), наиболее выраженной сортовой особенностью люпина белого является накопление протеина. Наименьшее влияние сорто- вые особенности выбранных для исследования сортообразцов оказывают на накопление жира (78,6 % (р < 0,05)). Кроме того, как показали результаты исследования, при определении содержания массовой доли жира не было установлено достоверного различия этого показателя между двумя исследуемыми образцами. Полученные в исследовании данные о макронутриентном профиле муки из зерен люпина коррелируют с аналогичными исследованиями, проведенными в работе [33]. Так, показано, что содержание воды в зерне люпина находится в диапазоне от 8,25 до 10,3 %; жиров – от 6,97 до 11,32; углеводов – от 38,77 до 40,18 и белка – от 37,79 до 39,31 %. В этой же работе отмечается, что люпин содержит все незаменимые аминокислоты и является хорошим источником аспарагиновой и глутаминовой кислот, а также их амидов – аспарагина и глутамина. Согласно полученным результатам (см. табл 4.) в составе белков люпина белого преобладают аминокислоты (для сортообразцов Б1 и Д-2023 соответственно): заменимые – глутамин и глутаминовая кислота (суммарно – 6,282 ± 0,348 и 7,563 ± 0,280 %), аспарагин и аспарагиновая кислота (суммарно – 3,925 ± 0,293 и 4,681 ± 0,347 %); незаменимые – лейцин и изолейцин (суммарно – 3,212 ± 0,243 и 2,882 ± 0,176 %) и лизин (1,133 ± 0,085 и 0,977±0,068 %). При этом практически для всех аминокислот их накопление значительно зависит от сорта люпина (влияние фактора от 85,7 до 98,5 %, p < 0,01). Наименьшее влияние сортовые особенности люпина влияют на накопление гистидина и треонина (сила влияния фактора «сорт» – 76,9 и 70,0 % соответственно, p < 0,05). Можно видеть (см. рис. 3), что лимитирующей аминокислотой в белке люпина белого изучаемых сортообразцов является метионин, обеспечивающий для сортообразца Б1 удовлетворение суточной нормы в аминокислоте всего на 5,1 %, для сортообразца Д2023 – на 7,4 %. Наибольшее соответствие идеальному белку показано для тирозина и фенилаланина (удовлетворение суточной нормы – 47,1 и 39,0 % для сортоорбразцов Б1 и Д-2023. Однако, для использования муки люпина при проектировании сбалансированных по аминокислотному составу продуктов питания необходимым условием будет являться дополнительное использование других видов белкового сырья.

Исследованиями [28, 34] подтверждено, что культивируемые сорта люпина пищевого по са- нитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям и не склонны к избыточному накоплению токсичных элементов, а их содержание в несколько раз меньше допустимых нормативными документами уровня. Микотоксины, пестициды, а также радионуклиды образцах обнаружены не были (р < 0,05). В тоже время, было отмечено, что отсутствуют статистически значимые различия между изучаемыми образцами зерна люпина по содержанию таких токсичных элементов как мышьяк, кадмий, медь и цинк, аналогично статистически неразличимо содержание ДДТ и его метаболитов.

Таким образом, совокупность проведенных исследований позволяет рассматривать семена люпина белого сортообразцов Б1 и Д-2023 как перспективный источник растительного белка, являющегося источником заменимых и незаменимых аминокислот, с подтвержденным качеством и безопасностью.

Заключение: Зерна люпина белого (Lupinus albus L.) среди зернобобовых культур выгодно выделяются стабильно высоким содержанием белка – 37–42 %, отсутствием ингибиторов пепсина и в 50–100 раз меньшим уровнем активности ингибиторов трипсина, а сама культура отличается наиболее высоким потенциалом урожая при отсутствии ограничений в отношении особенностей почвы или климата. Кроме того, зерна люпина белого отличает оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот, содержание клетчатки до 16 %, жира – до 12 %, витаминов группы B (тиамина, рибофлавина, ниацина), Mg, K, Cu, Zn и Fe, а также других специфических компонентов – олигосахаридов, антиоксидантов и некрахмальных полисахаридов. Как и все бобовые культуры, зерна люпина содержат ряд антипитательных веществ белковой, углеводной и гликозидной природы, для снижения содержания или удаления которых применяют замачивание, проращивание, селективную экстракцию, облучение, ферментативную обработку. Влияние компонентов люпина белого касается физиологического воздействия на организм человека, включая профилактику диабета, гипертонии, ожирения, сердечнососудистых заболеваний, снижения концентрации липидов крови, гипергликемических состояний, аппетита, резистентности к инсулину и частоты возникновения колоректального рака. Приведенные данные говорят о высоком потенциале зерен люпина белого при разработке рецеп- тур продуктов питания как функциональных, так и назначения в направлении замены продуктов животного происхождения, в т. ч. разработки высокобелковых пищевых продуктов с отличными вкусовыми свойствами. Так, известен опыт использования зерен люпина белого в производстве заменителей мяса, яичного белка и колбас, а также безглютеновой муки, макаронных изделий и др. С практической точки зрения важно и то, что зерна люпина хранятся длительное время без потери своих ценных качеств.

В эксперименте установлено, что зерна сорта Д-2023 характеризуются меньшим содержанием влаги и жира – на 0,3 %, углеводов на 0,5 %, превосходит сорт Б 1-2023 по содержанию сырого протеина на 1,1 %. Наиболее выраженной сортовой особенностью люпина белого является накопление протеина. Наименьшее влияние сортовые особенности выбранных для исследования сортообразцов оказывают на накопление жира и влаги (78,6 %). Подтверждена безопасность образцов: содержание токсичных элементов в образцах муки из зерен люпина ниже допустимого ТР ТС 015 уровня, микотоксины, пестициды и радионуклиды не обнаружены.

Показано, что в составе белков образцов зерен люпина белого преобладают аминокислоты (для сортообразцов Б1-2023 и Д-2023 соответственно): заменимые – глутамин и глутаминовая кислота (суммарно – 6,282 ± 0,348 и 7,563 ± 0,280 %), аспарагин и аспарагиновая кислота

(суммарно – 3,925 ± 0,293 и 4,681 ± 0,347 %); незаменимые – лейцин и изолейцин (суммарно – 3,212 ± 0,243 и 2,882 ± 0,176 %) и лизин (1,133 ± 0,085 и 0,977 ± 0,068 %). Лимитирующей аминокислотой в белке люпина белого изучаемых сор-тообразцов является метионин, обеспечивающий для сортообразца Б1 удовлетворение суточной нормы в аминокислоте всего на 5,1 %, для сортообразца Д-2023 – на 7,4 %. Наибольшее соответствие идеальному белку показано для тирозина и фенилаланина (удовлетворение суточной нормы – 47,1 и 39,0 % для сортоор-бразцов Б1 и Д-2023.

Таким образом, впервые получены значения макронутриентного и аминокислотного профилей образцов муки из зерен сортообразцов люпина Б1-2023 и Д-2023, выращенных в Омской области; установлена хорошая сходимость результатов с другими регионами, что говорит о перспективности и необходимости продолжения исследований в части использования муки и зерен люпина белого в технологии продуктов питания, в частности – творожных продуктах. Вместе с тем, при использовании муки люпина в проектировании сбалансированных по аминокислотному составу продуктов питания необходимым условием будет являться дополнительное использование других видов белкового сырья. Что послужит одним из направлений дальнейших исследований авторов.