Исследование процесса сквашивания молочной основы с повышенным содержанием белка в присутствии дигидрокверцетина

Автор: А.В. Боброва, А.Д. Шибарева, А.А. Абабкова

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (58), 2025 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальные работы выполнялись на территории Вологодской области. В качестве объектов были использованы: молочная основа с массовой долей белка 5%, обогащенная дигидрокверцетином и заквашенная микроорганизмами Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus. Основа содержала пахту и белковый концентрат, полученный путем фракционирования пахты яблочным пектином. Изменяемым параметром служила доза дигидрокверцетина. Целью работы являлось изучение процесса сквашивания молочной основы, содержащей пахту и белковый концентрат, полученный путем фракционирования пахты полисахаридом (далее – молочная основа) в присутствии дигидрокверцетина. Для этого перед пастеризацией в образцы с молочной основой вносили порошок функционального ингредиента в разных количествах: 7,5 мг дигидрокверцетина на 100 г продукта; 12,5 мг – на 100 г продукта; 25,0 мг – на 100 г продукта. Один образец служил контрольным без добавления дигидрокверцетина. После охлаждения молочной основы до температуры заквашивания вносили закваску на основе Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus в количестве 5% от массы смеси, далее изучали процесс сквашивания. В процессе исследования не было выявлено заметных отличий в скорости нарастания титруемой кислотности и снижения активной кислотности между контрольным и опытными образцами. Определение удельной электропроводимости во время сквашивания образцов показало, что в первый час сквашивания удельная электропроводимость поднималась достаточно медленно на (0,08–0,36) мСм/см, на третий час резко возросла на (1,25–1,35) мСм/см и увеличивалась до окончания сквашивания. Результаты определения удельной электропроводимости соответствуют фазам размножения молочнокислых микроорганизмов, что позволяет использовать данный показатель для косвенного определения их развития. Исследование количества молочнокислых бактерий в смеси после внесения закваски и в готовом продукте показало, что дигидрокверцетин не оказывает влияния на развитие ацидофильной палочки и термофильного стрептококка. Определение синеретической способности сгустков выявило зависимость от содержания дигидрокверцетина. Объем выделившейся сыворотки находился на низком уровне и составил 1,2– 2,8%. Видимое возрастание влагоудерживающей способности сгустков по мере увеличения дигидрокверцетина в молочной основе может быть связано с образованием связей между компонентами пахты и дигидрокверцетином.

Пахта, фракционирование, белковый концентрат, дигидрокверцетин, сквашивание, кисломолочный продукт

Короткий адрес: https://sciup.org/149148482

IDR: 149148482 | УДК: 637.146.3 | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_2_143

Текст научной статьи Исследование процесса сквашивания молочной основы с повышенным содержанием белка в присутствии дигидрокверцетина

Комплексная переработка всех составляющих молока, включая пахту, является важным аспектом развития пищевой промышленности. Это не только позволяет эффективно использовать ресурсы, но и обеспечивает устойчивое развитие отрасли в целом. Внедрение современных технологий обработки и создание замкнутых циклов производства помогают оптимизировать процессы переработки вторичного молочного сырья и повысить конкурентоспособность молочных предприятий.

Основным подходом переработки молочного сырья выступает его разделение на фракции. Такой способ применяется в производстве творога и сыров уже сотни лет. Современные технологии предлагают самый прогрессивный метод разделения молочных компонентов - мембранную обработку. Предложенная А.Г. Храмцовым методика предпо- лагает фракционирование обезжиренного молока натуральным полисахаридом – пектином [1].

Комплексообразующая способность пектина обусловливает возможность его применения в технологическом процессе концентрирования белков молока.

Применение фракционирования молочного сырья с помощью полисахаридов позволяет осуществлять технологические процессы даже при небольшом объеме производства, используя стандартное оборудование, исключая необходимость модернизации молочного предприятия. Большинство экспериментов авторов методики проводились именно с обезжиренным молоком. Однако недостаточно исследованы механизмы выделения белков из молочных продуктов путём введения пектина в пахту. Несмотря на низкую энергетическую ценность и содержание жиров, пахта богата биологически активными компонентами, среди которых особо значимы фосфолипиды, играющие ключевую роль в снижении уровня холестерина в крови и поддержании нормального холестеринового обмена [1, 2, 3]. С точки зрения промышленной переработки пахты, физико-химические свойства фосфолипидов этого сырья, а именно их амфифильность, фосфоэфирные связи могут оказать специфическое влияние на протекание технологических процессов.

В связи с этим комплексные исследования, включающие различные аспекты фракционирования пахты и переработки белкового концентрата, представляют научный и практический интерес. При этом важно уделить внимание оптимизации технологических параметров. В данной работе предметами исследования служили процессы фракционирования пахты и сквашивания смеси белкового концентрата и пахты.

В качестве заквасочной микрофлоры для проектируемого кисломолочного продукта выбран термофильный стрептококк и ацидофильная палочка.

Lactobacillus acidophilus является одним из наиболее известных пробиотиков, эффективность которого научно обоснована. Исследования положительного влияния ацидофильной палочки на здоровье человека проводятся длительное время, регулярно выявляя дополнительные подтверждения ее пользы для пищеварения и иных функций организма [4, 5].

Для обогащения природными антиоксидантами использовали ди-гидрокверцитин (ДКВ). Дигидрокверцетин относится к пищевым добавкам, не оказывающим вредного воздействия на здоровье человека. Требования к качеству ДКВ определены в ГОСТ 33504-2015 «Добавки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические условия».

Данная добавка является перспективным объектом использования в промышленности, в том числе молочной отрасли.

Известны технологии, где ДКВ используется в качестве функционального ингредиента и вносится в продукт в количестве, которое обеспечивает содержание питательных веществ не ниже 15% от рекомендуемого суточного потребления на одну порцию [6], а для продуктов с повышенной массовой долей жира, таких как сметана, сухие и сгущенные консервы, использование ДКВ показало увеличение сроков годности до 45 суток [7].

Методы исследования

При проведении эксперимента была использована пахта, соответствующая стандарту ГОСТ 34354-2017, полученная при производстве крестьянского масла на линии преобразования высокожирных сливок.

Разделение пахты на две фракции осуществлялось посредством высокоэтерифицированного яблочного пектина, соответствующего требованиям ГОСТ 29186-91.

Для заквашивания использовали бактериальные концентраты отечественного производителя (ФГУП «Экспериментальная биофабрика», г. Углич): Lactocobacillus acidophillus и Streptococcus thermophilus.

В качестве функционального ингредиента применяли антиоксидант дигидрокверцетин марки «Лавитол» (производитель АО «Аметис») в соответствии с ГОСТ 33504-2015.

Физико-химические показатели продуктов разделения определяли с использованием инфракрасного анализатора MPA Bruker, температуру – термометрическим методом по ГОСТ 26754-85, удельную электропроводимость – с использованием кондуктометра Эксперт, титруемую кислотность – индикаторным методом по ГОСТ Р 54669-2011, активную кислотность – потенциометрическим методом на приборе РН-150МИ по ГОСТ 32892-2014. Количественное определение молочнокислых микроорганизмов проводили методом посева на стерильное молоко и на среду КМАФАнМ согласно стандартам ГОСТ 33951-2016 и методическим рекомендациям МР 2.3.2.2327-08.

Синерезис сгустка оценивали по количеству отделяемой сыворотки при центрифугировании образца в течение 10 минут при температуре 20 °C и скорости вращения 1000 об/мин.

Для органолептической оценки готового продукта использовали профильный метод по ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011.

При проведении профильного анализа применялись балльные шкалы. Степень выраженности органолептических свойств отдельных компонентов фиксировали последовательно в зависимости от ощущений.

На первом этапе готовили молочную основу. Для этого получали белковый концентрат путем фракционирования пахты яблочным пектином [8]. Массовая доля белка в концентрате составила 12,6±0,5%. Для получения молочной основы с массовой долей белка 5% смешивали белковый концентрат в соответствующем соотношении.

Для выработки кисломолочного продукта с функциональными свойствамимолочнуюоснову, содержащуюпахтуибелковыйконцентрат, полученный путем фракционирования пахты яблочным пектином (далее – молочная основа) с массовой долей белка 5% сквашивали заквасочными микроорганизмами на основе Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus в пропорции 1:1 в количестве 5% от массы смеси. Учитывая рекомендации производителя бактериального препарата и видовые особенности входящих в него культур, процесс сквашивания осуществляли при температуре (39±1)оС до получения в меру вязкого сгустка. Длительность процесса составила (3,0±0,5) ч.

Дигидрокверцетин в виде мелкокристаллического порошка кремового цвета со слабым горьковатым вкусом вносили в молочную основу перед пастеризацией.

Верхний допустимый уровень потребления ДКВ составляет 100 мг в сутки, адекватный уровень потребления – 25 мг в сутки [9]. С учетом этой информации дигидрокверцетин был включен в состав разрабатываемого кисломолочного продукта в количестве, которое гарантирует содержание 30% от адекватного уровня потребления (что составляет 7,5 мг ДКВ на 100 г продукта); 50% от адекватного уровня потребления (что составляет 12,5 мг ДКВ на 100 г продукта); 100% от адекватного уровня потребления (что составляет 25,0 мг ДКВ на 100 г продукта).

Результаты

В рамках исследования были разработаны рецептуры для четырех образцов кисломолочногопродукта. Основакаждой рецептурывключала 95 г молочной основы, 5 г лабораторной закваски. Изменяемый параметр – дозировка дигидрокверцетина.

Перед пастеризацией в образцы с молочной основой вносили порошок функционального ингредиента в разных количествах: 7,5 мг ДКВ на 100 г продукта; 12,5 мг ДКВ на 100 г продукта; 25,0 мг ДКВ на 100 г. Один образец служил контрольным без добавления ДКВ. Полученные образцы пастеризовали при температуре (72±2)оС в течение 20 с.

После пастеризации образцы охлаждали до температуры (39±1) оС, вносили закваску. Полученные образцы сквашивали до образования плотного сгустка.

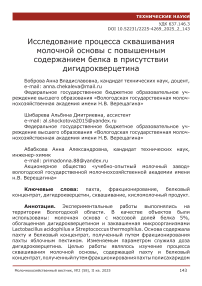

Результаты определения активной и титруемой кислотности представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Изменение активной кислотности в процессе сквашивания

|

Масса ДКВ в 100 г продукта, мг |

Активная кислотность, единицы рН |

|||

|

При заквашивании |

Через 1 ч |

Через 2 ч |

Через 3 ч |

|

|

0,0 |

6,27±0,14 |

6,00±0,18 |

5,20±0,14 |

4,83±0,15 |

|

7,5 |

6,27±0,23 |

5,92±0,15 |

5,11±0,19 |

4,7±0,09 |

|

12,5 |

6,27±0,21 |

5,96±0,11 |

5,12±0,19 |

4,77±0,15 |

|

25,0 |

6,27±0,18 |

5,98±0,20 |

5,16±0,21 |

4,83±0,17 |

Масса ДКВ б 100г продукта

■ Омг 17,5 мг 112,5 мг 125 мг

Рисунок 1 – Динамика изменения титруемой кислотности при сквашивании образцов молочной основы с разной дозой ДКВ

Как следует из таблицы 1 и рисунка 1, в процессе исследования образцов не было выявлено заметных отличий в скорости нарастания титруемой кислотности между контрольным и опытными образцами.

Средняя скорость кислотообразования в контрольном образце составила 25,33 оТ/ч, что незначительно превышает исследуемый параметр в образцах с массой ДКВ в 100 г продукта: 7,5 мг – 24,33 оТ/ч; 12,5 мг – 23,33 оТ/ч; 25 мг – 24 оТ/ч.

Все сквашенные образцы, независимо от количества в них ДКВ, сформировали плотный сгусток спустя 3 часа. Вероятно, ускоренное образование сгустка обусловлено высоким содержанием белков и присутствием пектина в исходной смеси. По завершении ферментации при титруемой кислотности в диапазоне (96–101) оТ показатель активной кислотности сгустков составил от 4,70 до 4,83 единиц, обеспечивая сохранность заквасочной микрофлоры в жизнеспособном состоянии.

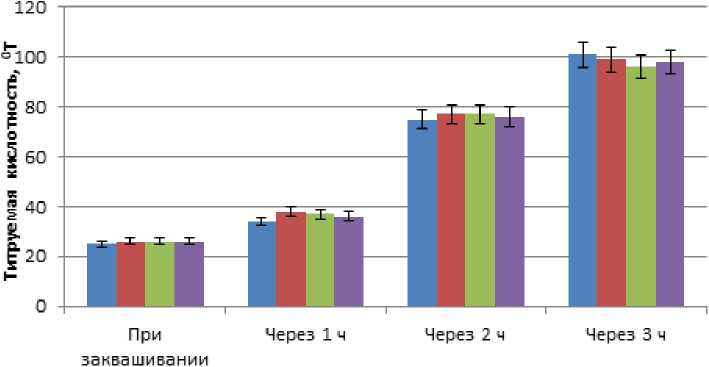

В процессе сквашивания образцов определяли удельную электропроводимость (УЭП) с целью определения зависимости данного параметра от развития молочнокислой микрофлоры. Изменение удельной электропроводимости показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика изменения удельной электропроводимости при сквашивании образцов молочной основы с разной дозой ДКВ

У всех образцов отмечено, что в первый час сквашивания УЭП поднималась достаточно медленно на (0,08–0,36) мСм/см, на третий час резко возросла на (1,25-1,35) мСм/см и увеличивалась до окончания сквашивания.

Полученные результаты соответствуют фазам размножения молочнокислых микроорганизмов. При этом первый час сквашивания соответствует лаг-фазе, когда размножение идет очень медленно. После этого наступает фаза логарифмического роста, когда отмечается постоянная и максимальная скорость размножения, при этом резко увеличивается количество молочной кислоты, образующейся в результате метаболической активности молочнокислых бактерий. Увеличение концентрации кислоты сопровождается ростом титруемой кислотности продукта (см. рис. 1) [10].

Одновременно с этим процессом возрастает удельная электропроводимость. Это связано с тем, что молочная кислота диссоциирует в воде, образуя ионы водорода (H ⁺ ) и лактат-ионы (CH₃CH(OH)COO ⁻ ), которые увеличивают общее количество заряженных частиц в среде, что ведет к повышению удельной электропроводимости.

Таким образом, изменения в удельной электропроводимости являются результатом сложной цепи биохимических процессов, инициируемых деятельностью молочнокислых бактерий. Эти процессы оказывают непосредственное влияние на качество и характеристики конечного продукта. Следовательно, УЭП может служить косвенным показателем контроля развития молочнокислых бактерий.

Таблица 2 демонстрирует итоги исследований, посвященных воздействию дигидрокверцетина на рост молочнокислых бактерий в ходе формирования кисломолочного сгустка. Для этого осуществлялся анализ исходных смесей сразу после добавления закваски, а также конечного продукта.

Таблица 2 – Количество жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий в смеси после заквашивания и в готовом продукте

|

Масса ДКВ в 100 г продукта, мг |

Количество молочнокислых бактерий, КОЕ/см3 Смесь после Готовый продукт заквашивания |

|

|

0,0 |

1·107 |

1·109 |

|

7,5 |

1·107 |

1·109 |

|

12,5 |

1·107 |

1·109 |

|

25,0 |

1·107 |

1·109 |

Исследование показало, что после заквашивания во всех образцах смесибылообнаруженоодинаковоеколичествомолочнокислыхбактерий 1·107 КОЕ/см3, что соответствовало ожиданиям. В четырех образцах с готовым продуктом содержание молочнокислых бактерий равнялось 1·109 КОЕ/см3 , что свидетельствует о том, что дигидрокверцетин не оказывает влияния на развитие и рост молочнокислых бактерий, а именно ацидофильной палочки и термофильного стрептококка, во время ферментации. Согласно результатам исследования, применяемая молочная основа представляет собой благоприятную среду для роста ацидофильных палочек и термофильных стрептококков.

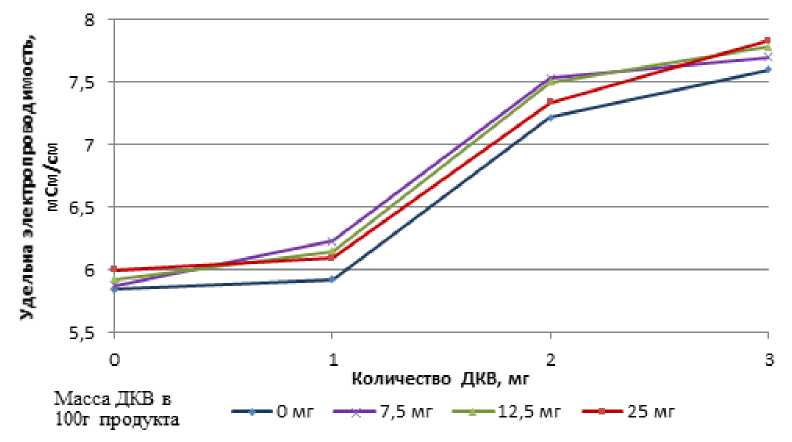

Результаты определения синерезиса кислотных сгустков, полученных путем сквашивания молочной основы с разной дозой ДКВ представлены на рисунке 3.

О 7,5 12,5 25

Масса ДКВ в 100 г продукта, мг

Рисунок 3 – Влагоудерживающая способность сгустков сквашенных образцов молочной основы с разной дозой ДКВ

Объем выделившейся из полученных сгустков сыворотки находился на низком уровне и составил 1,2–2,8%. Видимое возрастание влагоудерживающей способности сгустков по мере увеличения содержания дигидрокверцетина в молочной основе может быть связано с образованием связей между компонентами пахты и полисахаридом.

В процессе сквашивания молочной основы микроорганизмами закваски происходит коагуляция белка. В ячейках белкового геля удерживается влага. При снижении рН казеин теряет способность удерживать влагу и начинается отделение сыворотки. Можно предположить, что гидроксилы, функциональные группы дигидрокверцетина, образуют новые контакты между компонентами пахты и ДКВ, тем самым способствуя структурированию системы и препятствуя отделению сыворотки.

В сравнении с традиционными кисломолочными продуктами все исследуемые образцы характеризуются повышенной способностью сгустков удерживать влагу. Это явление объяснимо значительной массовой долей белка в образцах (5%), в основном казеина. Плотная структура казеинового сгустка способствует лучшему удержанию влаги и других компонентов сухого вещества [11]. Кроме этого, пищевые гидроколлоиды, такие как пектин, улучшают текстуру и стабильность кисломолочных сгустков за счет взаимодействия с белками. Возможно, часть пектина перешла в молочную основу при фракционировании [12].

Кроме этого, известно, что содержащиеся в пахте белки оболочек жировых шариков способствуют улучшению текстуры пищевых продуктов [13]. Фосфолипиды характеризуются высокой способностью удерживать воду, обусловленной их амфифильными свойствами [14]. За счётэлектростатическогои гидрофобноговзаимодействия фосфолипиды взаимодействуют с сывороточными белками и β-казеином, улучшая текстуру продукта и снижая его склонность к синерезису [15].

В процессе проведения органолептической оценки установлено, что полученные образцы отличались сладковатым, чистым, кисломолочным вкусом и запахом. Были подтверждены высокие потребительские качества продукта, выявлена вязкая, плотная, однородная, нежная консистенция. Несмотря на пониженное содержание жира, вкус продукта соответствовал полножирному аналогу.

Даже при максимальной дозировке добавления ДКВ – 25 мг на 100 г продукта – изменения вкуса и запаха готового изделия не произошло. Специфическая горечь, характерная для порошка ДКВ, в готовых изделиях отсутствовала вследствие небольшого объема вносимого компонента.

На основании анализа органолептических показателей было установлено, что все образцы имели высокие потребительские свойства. Поэтому при выборе образца, используемого для дальнейших исследований, основывались на дозировке ДКВ, обеспечивающей более высокое содержание функционального ингредиента. Поэтому выбран образец с дозой ДКВ 25 мг в 100 г продукта.

Заключение

В ходе исследования процесса сквашивания молочной основы с повышенным содержанием белка в присутствии дигидрокверцетина было выявлено, что применение молочной основы, включающей пахту и белковый концентрат, который был получен методом фракционирования пахты с использованием яблочного пектина, способствует созданию кисломолочного продукта с высокими потребительскими характеристиками.

Дигидрокверцетин, вносимый в качестве ингредиента, проявляющего функциональные свойства, не оказывал заметного влияния на процесс сквашивания, а именно на изменение титруемой и активной кислотности, значения удельной электропроводимости и органолептические показатели кисломолочного продукта. Выявлена обратно пропорциональная зависимость влагоудерживающей способности сгустков от количества ДКВ.

На основании полученных данных для дальнейших исследований выбран образец с максимальным содержанием ДКВ (25 мг) в 100 г продукта.

Следующий этап исследований направлен на изучение реологических показателей и антиокислительной способности.

Исследования выполнены в рамках темы Министерства сельского хозяйства РФ № 124060400037-3 от 04.06.2024.