Исследование сенсорной чувствительности населения Арктической зоны РФ для моделирования флейвора функциональных шоколадных конфет с заданными потребительскими свойствами

Автор: Шамилов Ш.А., Заворохина Н.В., Чугунова О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучение сенсорных возможностей коренного и пришлого населения Крайнего Севера для моделирования рецептур функциональных шоколадных конфет с заданными потребительскими свойствами. Общее количество респондентов составило 112 человек, из них 54 чел. – мужчины, 58 чел. – женщины. Все респонденты проживают на территории ЯНАО. Для определения вкусовой чувствительности респондентам были предложены основные вкусовые растворы (сладкий, соленный, кислый, горький) в двух концентрациях – Id и D5. Для ольфакторной чувствительности 8 основных групп ароматов (травный, цитрусовый, ягодный, фруктовый, плодовый (банан и дыня), цветочный, хвойный) и 2 гастрономических запаха на основе идентичных натуральным ароматизаторов томат Черри, сыр «Маасдам». Определено, что для жителей ЯНАО легко идентифицирующими вкусами являются соленый (82,5 %) и кислый (87,1 %), сложными для определения являются сладкий (43,5 %) и горький (21,5 %). Результаты обонятельной чувствительности показывают, что легко идентифицируются наиболее знакомые ароматы среды обитания – травный, хвойный, ягодный. Более высокой чувствительностью к основным вкусам и основным группам ароматов обладает женская часть аудитории (37,5 и 22,0 % соответственно). Анализ миграционной подвижности населения показал, что среди родившегося населения на территории ЯНАО (73,9 %) 39 % респондентов – это представители коренных малочисленных народов Севера; 4 % – представители финноугорской группы (манси и ханты); 35 % – самодийской группы (ненцы). Пришлое население в основном относится к славянской группе (26,1 %). Результаты сравнения сенсорной чувствительности коренного, КМНС и пришлого населения по основным вкусам составляет: у коренного населения – 57,5 %; у КМНС – 49,9; у пришлого населения – 45,8 %. По основным ароматам северянами верно определены травный, ягодный и хвойный, что обусловлено средой обитания. Данные, полученные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы при обосновании выбора функциональной направленности разрабатываемых шоколадных изделий.

Функциональные шоколадные конфеты, шоколадные конфеты, Арктическая зона РФ, вкусовая чувствительность, ольфакторная чувствительность, пришлое и коренное население, потребительские свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/140309771

IDR: 140309771 | УДК: 664.143/ 543.92 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-261-274

Текст научной статьи Исследование сенсорной чувствительности населения Арктической зоны РФ для моделирования флейвора функциональных шоколадных конфет с заданными потребительскими свойствами

Введение. Исследование сенсорных способностей населения позволяет разрабатывать конкурентоспособные, востребованные пищевые продукты [1], в т. ч. шоколад и шоколадные изделия с заданными потребительскими свойствами и функциональной направленностью. Результаты исследований сенсорной чувствительности целевой аудитории потребителей к основным вкусам и основным группам ароматов дают возможность смоделировать рецептуру пищевого продукта с оптимальным вкусоароматическим профилем, удовлетворяющим ожиданиям потребителей, проживающих на территориях с экстремально низкими температурами.

Рассматривая пищевой продукт как систему для моделирования заданных потребительских свойств, в т. ч. функциональных, следует учитывать, что данный продукт должен отвечать следующим приоритетным критериям:

-

1) быть продуктом массового употребления, востребованным всеми группами населения Арктической зоны РФ;

-

2) обладать высокой энергетической ценностью, способностью быстро восполнить энергетические затраты организма в условиях экстремально низких температур;

-

3) иметь возможность восполнения сырьевой базы для его промышленного производства;

-

4) иметь высокие потребительские, в том числе органолептические характеристики;

-

5) иметь технологические возможности для введения функциональных пищевых ингредиен-

- тов с высокой степенью их сохраняемости в процесс жизненного цикла товара.

Сахаристые кондитерские изделия, в том числе шоколадные конфеты, являются высококалорийными продуктами массового употребления, востребованы всеми группами населения Арктической зоны РФ, имеют высокую пищевую, в т. ч. энергетическую ценность и обширный ассортимент и могут выступать в качестве основы для моделирования заданных функциональных свойств.

Ранее авторами в работах [2, 3] рассматривались вопросы моделирования рецептур шоколадных изделий для населения Арктической зоны РФ, данная работа является продолжением этих исследований [4].

На сегодняшний день проведено множество исследований по изучению сенсорных способностей населения, проживающего в США и Евросоюзе, но данных о сенсорных возможностях россиян не так много, а информация о сенсорных способностях населения Крайнего Севера и Арктической зоны РФ и вовсе отсутствует [1].

По данным [1] определено, что сенсорные способности населения коррелируют с климатическими и социально-экономическими условиями, демографическими показателями, этническим и конфессиональным составом, исследования были проведены для населения следующих городов: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владимир и Барнаул [5].

На сенсорные предпочтения влияют все пять органов чувств (зрение, вкус, обоняние, осязание, слух), они взаимосвязаны и вместе создают полную картину сенсорного восприятия, наибольший интерес в изучении представляют обоняние и вкус, которые являются источником единого сенсорного впечатления [6].

Климат Арктической зоны РФ является суровым и может оказывать влияние на формирование специфических особенностей сенсорного восприятия населения, что, в свою очередь, требует дополнительных подходов при разработке функциональных продуктов для конкретных групп населения, в том числе этнического меньшинства.

Особенности климата Арктической зоны РФ – низкие отрицательные температуры, сильные ветра, длительные полярные ночи и дни, недостаток солнечного света, геомагнитные бури, неудовлетворительный геохимический состав почвы и воды, что в комплексе отрицательно влияет на здоровье населения [7–10].

Крайний Север относится к IV климатическому поясу (в него входит около 15 регионов, 9 из них арктических), характеризуется арктическим климатическим поясом, уровень комфорта оценивается как низкий.

Население Крайнего Севера делят на коренное (в том числе рожденное на Крайнем Севере и коренные малочисленные народы (далее – КМНС)) и пришлое. К коренному населению принято относить небольшие по численности этносы (ханты, чукчи, эвенки, ненцы и другие), а к пришлым – мигрирующее население, в том числе работающее вахтовым методом [11–14].

Известно, что у КМНС были хорошо развиты сенсорные способности, так как вековые традиции охоты, собирательства и рыболовства повлияли на развитие обоняния, что позволяло по запаху определить и выследить дикое животное, определить качество мяса/рыбы, оценить опасность, а также по запаху снега определять его тип, состояние и направление ветра [2, 15, 16].

Кроме обоняния, у коренных народов Севера хорошо развито зрение, что позволяет им видеть на больших расстояниях в условиях непогоды в тундре и во время полярной ночи; хорошо развитый слух позволяет на большом расстоянии услышать движение животных и надвигающейся непогоды. Коренные народы Севера менее восприимчивы к холоду, ученые выделили три гена (UCP1, ENPP7, PRKG1), которые участвуют в адаптации к низким температурам и присутствуют в организме у коренных жителей [17–19].

Из всех существующих коренных народностей Севера детально изучен лишь один этнос – чукчи. Этнограф В.Г. Богораз в своих трудах писал о специфике обоняния чукчей, которые по запаху костей могли определить, кому они принадлежат – своим или врагам, также данный этнос присваивал «свои», основанные на их виде деятельности запахи, другим народностям: так, ненцы ассоциировались у них с запахом рыбы или моря, якуты с запахом молока, а русские с диким луком, говядиной и коровьим молоком. Для чукчей традиционные продукты питания россиян имели специфический и неприятный запах и вкус, также они описывали вкус соли как горький, а вкус мякиша хлеба как кислый [20–22].

Вкусовые привычки северян обусловлены их традиционным рационом питания – это большое количество мяса (оленина, медвежатина, лосятина и другая дичь); рыба и морские звери, жир (рыбий, китовый и другой); ягоды, растения и корни; методы приготовления (квашение, копчение, засаливание) и отсутствие какой-либо обра- ботки продуктов. В совокупности традиции коренных жителей Арктической зоны РФ, формирующиеся столетиями, и повлияли на формирование сенсорной чувствительности, а также на вкусовые и ольфакторные предпочтения. Согласно литературным данным, лучше всего коренные северные этносы воспринимают соленый и кислый вкус, реже сладкий, поскольку сахар получали исключительно в составе ягод и в небольших количествах, в северном продуктовом сырье редко встречается и горький вкус, только в лекарственных растениях и корнях [23–25].

Запахи Севера можно разделить на приятные и неприятные, к первой категории относят запах леса и тайги, характеризующийся свежестью; в тундре отмечается характерный запах земли и мха, ко второй категории относятся специфические запахи животных, рыбы и болот. Из-за сниженного ароматического фона вследствие долгой зимы жители Севера меньше знакомы с цветочными (гераниол, фенилэтиловый спирт), травными (фолион, лигустраль) и пло- довыми (изоамилацетат, этилен) запахами, которые выделяются летом при цветении, созревании фруктов и ягод [26, 27].

Сенсорные возможности и предпочтения пришлого населения Арктической зоны РФ значительно отличаются от сенсорных возможностей и предпочтений коренных жителей и связано это прежде всего с их генетическими особенностями и особенностями проживания в традиционных условиях до миграции на арктические территории, а также с длительным адаптационным периодом к новым климатическим условиям. P. Dalton в своих работах указывает, что в морозные и холодные дни обоняние работает хуже из-за медленного движения ароматических молекул в воздухе [28].

Проблемы сенсорного восприятия, с которым может столкнуться пришлое население в процессе адаптации к суровым климатическим условиям, систематизированы в таблице 1 [7, 23, 29–33].

Таблица 1

|

Климатический фактор |

Сенсорная система |

Влияние на сенсорную систему |

|

Полярная ночь/день |

Зрение |

Повышенная чувствительность к свету, снижение остроты зрения, снежная слепота |

|

Низкие температуры и ветер |

Зрение |

Сухость и усталость глаз |

|

Слух |

Снижение слуха, искажение звуков |

|

|

Осязание |

Повышение порога чувствительности, холодовой стресс кожи, сухость кожи, снижение чувствительности к предметам и текстуре, снижение силы сжатия, усиление ощущения тепла после холода |

|

|

Низкие температуры, низкая влажность |

Обоняние |

Высыхание слизистой оболочки носа, ухудшение работы обонятельных рецепторов, снижение чувствительности к запахам, или аносмия |

|

Вкус |

Ослабление вкусовых рецепторов из-за меньшего притока крови к языку, снижение вкусовой чувствительности и низкая стимуляция аппетита |

Влияние климатических факторов на сенсорную систему человека The influence of climatic factors on the human sensory system

В отличие от коренного населения Севера пришлому населению необходимо около 10 лет для полноценной адаптации к экстремальным климатическим условиям [12, 20, 21], при этом оно все равно будет иметь существенные отличия по сравнению с сенсорными возможностями коренного населения, например, не сможет определить по запаху вид животного, каких-либо растений, уровень опасности по погодным условиям, поскольку такие способности связаны с генетическими особенностями коренных жителей, многовековым опытом этноса [10].

Основные отличия между сенсорным восприятием пришлого и коренного населения отмечали и другие ученые, так, в работе [1] автор утверждает, что пришлому населению Севера проще распознавать вкусы и запахи привычной для них среды обитания (цветения, фруктов, плодов, ягод), ощущать вкус специй, тогда как коренное население Арктической зоны РФ лучше распознает природные запахи леса и тундры, животные запахи и запахи копчения.

В то же время урбанизация и развитие удобной логистики, повышение уровня жизни и степени комфорта условий проживания на Крайнем Севере и Арктической зоны РФ сегодня приводит к тому, что происходит миграция коренного населения в городскую среду. Вместо кочевого образа жизни коренные этносы переселяются в более комфортные условия, что влияет на восприимчивость к экстремальным погодным условиям, изменение окружающего их ароматического фона. Увеличение привычной продолжительности светового дня может привести к дезадаптации, психическим расстройствам, а также к изменению сенсорного восприятия, сенсорных возможностей и предпочтений данной группы населения российской Арктики [34].

При разработке пищевых продуктов, в т. ч. функциональных шоколадных конфет, следует учитывать, что сенсорные возможности и предпочтения целевой аудитории формируют потребительский спрос на данную группу товаров, это необходимо иметь в виду при моделировании флейвора данных продуктов.

Однако современных научных данных, дающих полное понимание о сенсорных возможностях коренного и пришлого населения Арктической зоны РФ, на сегодняшний день недостаточно, что и определило актуальность данного исследования.

Цель исследования – изучение сенсорных возможностей коренного и пришлого населения Крайнего Севера для моделирования рецептур функциональных шоколадных конфет с заданными потребительскими свойствами.

Объекты и методы. В качестве объекта исследования выступала ольфакторная и вкусовая чувствительность заданной выборки из числа целевой аудитории. В исследовании приняли участие 112 человек, жителей ЯНАО, в возрасте 25–50 лет, как группа наиболее экономически активного населения, потребляющего шоколадные изделия. Из них 54 (48,2 %) мужчины и 58 (51,7 %) женщин, социодемографические показатели выборки соответствуют Всероссийской переписи населения на 1 января 2024 г.

Эту же выборку использовали для изучения влияния новой среды обитания на сенсорные способности пришлого населения в процессе адаптации и сравнения результатов оценки сенсорных возможностей у пришлого, коренного (рожденного на арктической территории РФ) населения и представителей КМНС. Данные о миграционной подвижности и приживаемости респондентов, участвующих в тестировании сенсорных способностей, анализировали методом анкетирования с последующей обработкой данных в программе Statistica 7.0.

Отбор осуществляли с применением скрининговой анкеты. Отобранные респонденты, систематизированные по принадлежности к пришлому и коренному населению в ходе анкетирования, далее проходили тестирование сенсорных возможностей по определению основных вкусов и основных групп ароматов.

Тестирование проводилось индивидуально, обмен мнениями был запрещен, повторное опробование вкусовых растворов не разрешалось, опробование образцов проходило без спешки, с интервалом в 30 секунд, объем пробы составлял 10–15 см3. Для восстановления сенсорной чувствительности респондентам предлагалась питьевая негазированная вода.

Для распознавания основных групп ароматов респондентам были предложены 8 ароматов основных групп – плодовый, цветочный, хвойный, травный, ягодный, древесный, фруктовый по ГОСТ ISO 5496-2014 и 2 наиболее часто встречающихся гастрономических аромата (сырный, томат), запах тестировался методом «из колбы», допускалось многократное возвращение к аромату. Образцы для идентификации запахов кодировались случайным образом Тестирования вкусовой чувствительности

2-значным кодом. проводили в соответствии с ГОСТ ISO 3972-

Также были предложены 2 гастрономических 2014, образцы предлагались в 2 концентра- запаха на основе идентичных натуральным аро- циях – Id и D5 (табл. 2).

матизаторов – томат «Черри», сыр «Маасдам».

Таблица 2

Концентрации образцов тестирования для идентификации основных вкусов Concentrations of test samples to identify the main flavors

|

Вкус |

Эталонное вещество, х.ч. |

Концентрация, г/дм3 |

|

|

Id |

D5 |

||

|

Сладкий |

Сахароза |

5,76 |

1,56 |

|

Горький |

Кофеина моногидрат |

0,195 |

0,11 |

|

Кислый |

Лимонная кислота моногидрат |

0,43 |

0,25 |

|

Соленый |

Хлорид натрия безводный |

1,19 |

0,95 |

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Statistica 7.0, графическая интерпретация данных проведена с помощью пакета программ MS Office.

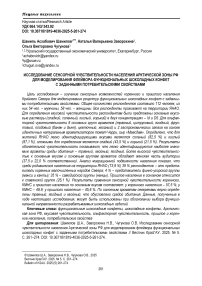

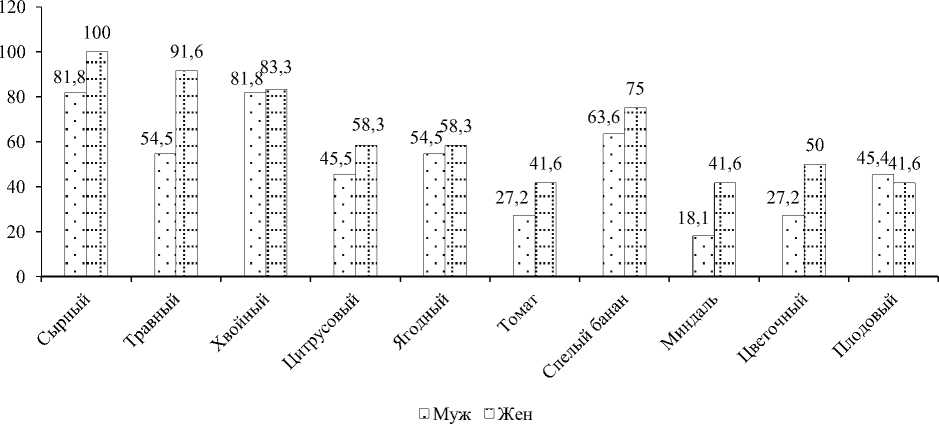

Результаты и их обсуждение. Результаты распознавания основных вкусов концентрации Id респондентами представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распознавание респондентами основных вкусов, % Respondents' recognition of basic tastes, %

Согласно полученным результатам исследований, сладкий вкус верно идентифицировали 45,4 % мужчин и 41,6 % женщин, соленый – 83,3 % женщин и 81,8 % мужчин, кислый вкус – 90,9 % мужчин и 83,3 % женщин, горький вкус – 25,0 % женщин и 9,0 % мужчин. Вкусовая чувствительность к сладкому и кислому вкусу у мужской части выборки выше, чем у женской, на 9,13 и 9,12 %, вкусовая чувствительность к соленому и горькому у женской части выборки выше, чем у мужчин, на 1,83 и 37,5 % соответственно. Низкая чувствительность к горькому вкусу, по гипотезе авторов, у мужчин может быть связана с неопытностью и курением испытуемых, поскольку никотин имеет горький вкус и формирует на корне языка горьковатое послевкусие. Таким образом, определено, что интегральная сенсорная чувствительность к основным вкусам, с учетом погрешности, различается по гендерным признакам незначительно (у мужчин составила 59,07 %, у женщин – 58,3 %).

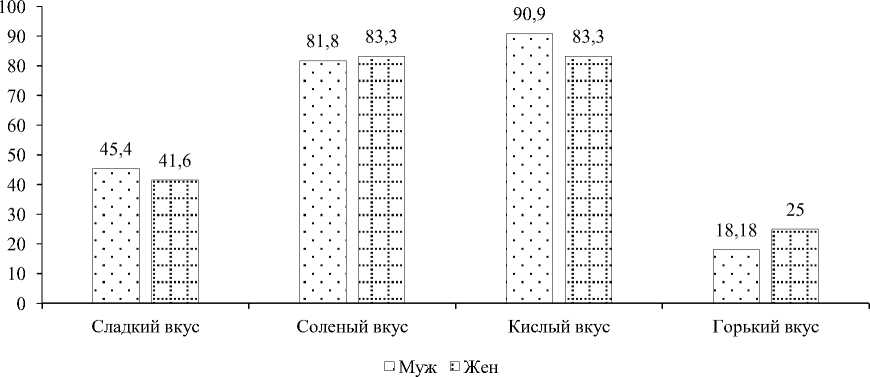

Усредненные данные о вкусовой чувствительности по основным вкусам согласуются с данными подобных исследований сенсорной чувствительности Н.В. Заворохиной в 2013– 2014 гг., проводимых ею в различных регионах

Рис. 2. Результаты распознавания основных вкусов по регионам РФ (2014–2024 гг.), % Results of recognition of basic tastes by regions of the Russian Federation (2014–2024), %

Установлено, что у населения Арктической зоны интегральный показатель сенсорной чувствительности ниже, чем у жителей других регионов РФ, и наиболее сложными для распознавания являются сладкий и горький вкусы, 43,5 и 21,59 % соответственно. По гипотезе автора, сложность распознавания сладкого вкуса может заключаться в типе питания и обмене веществ северян, учитывая белково-липидный тип питания, можно предполагать низкую чувствительность к сладкому. Низкая чувствительность к сладкому у населения, проживающего в других регионах, может быть связана в растущей тенденцией потребления сахара. Снижение чувствительности у населения к горькому можно объяснить локализацией рецепторов, отвечающих за распознавание горького вкуса на корне языка, малым дегустационным опытом, генетическими особенностями. Простыми для идентификации вкусами являются соленый (82,5 %) и кислый (87,1 %).

Авторы предполагают, что холодный климат и традиционный рацион питания с преобладанием большого количества мясной и жирной пищи, с различными методами консервирования (соление, квашение, копчение, вяление) могут способствовать снижению потребности к углеводной пище и, как следствие, снижать степень распознавания сладкого вкуса, в то время как часто встречающиеся вкусы в традиционном питании могут способствовать более высокой степени их распознавания, например соленого вкуса.

Полученные данные в сравнении с результатами диссертационных исследований [5, 35] говорят о влиянии геоклиматических условий проживания на сенсорные возможности населения. Так, распознавание основных вкусов у населения Крайнего Севера находится в пределах 58,3–59,07 % в сравнении с усредненными результатами 2013–2014 гг. (68,2–70,3 %) и 2018– 2019 гг. (69,9–70,3 %). Значительное снижение вкусовой чувствительности у северян, может быть обусловлено, во-первых, генетической адаптацией к суровому климату, во-вторых, отличием рациона питания от других регионов.

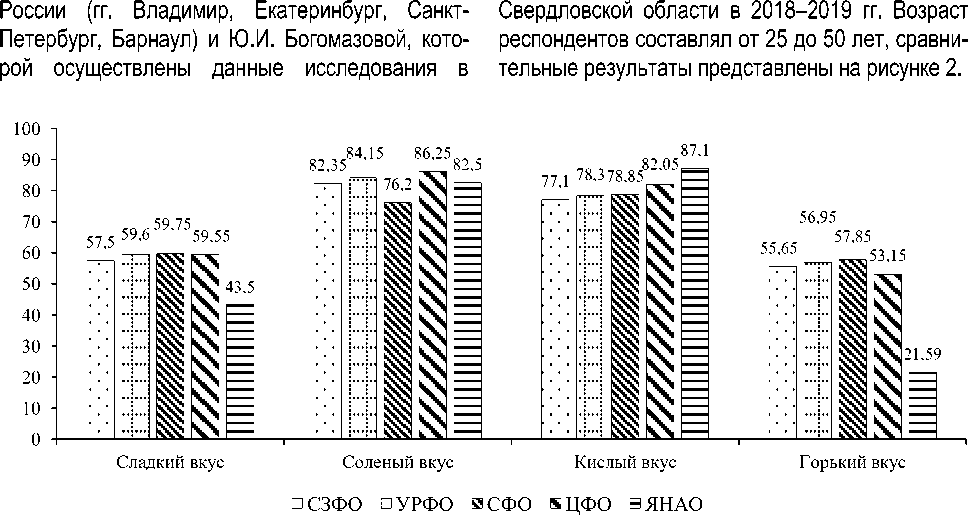

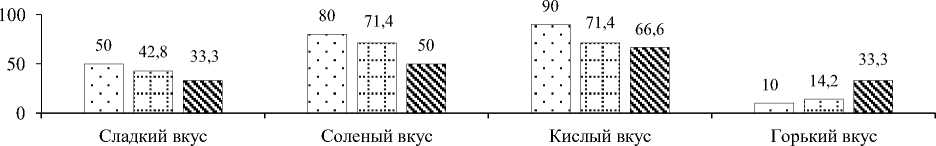

Определено, что наиболее чувствительной к определению основных вкусов является женская аудитория, так, меньшую концентрацию вкусовых веществ D5 определили у 43,7 % от общего числа респондентов-женщин и только 27,2 % респондентов-мужчин, причем горький вкус в концентрации 0,11 г/дм3 мужская аудитория распознать не смогла. Результаты распознавания наименьшей концентрации вкусовых растворов в D5 представлены на рисунке 3.

В ходе проведения исследования ольфакторной чувствительности были получены результаты, представленные на рисунке 4.

□ Муж □ Жен

Рис. 3. Результаты исследования вкусовой чувствительности к распознаванию основных вкусов в концентрации D5, % The results of the study of taste sensitivity to the recognition of basic tastes in the concentration of D5, %

Рис. 4. Распознавание основных групп ароматов с учетом пола, % Gender-specific recognition of major fragrance groups, %

Исходя из данных, представленных на рисунке 5, для респондентов, проживающих в ЯНАО, наиболее сложными для распознавания являлись плодовые и цветочные запахи в отличие от хвойного, ягодного и травного. Данный факт может быть связан с тем, что респонденты, проживающие в экстремальном климате, с полярной ночью и долгой зимой, испытывающие дефицит некоторых продуктов питания (фрукты, овощи), плохо распознают данные запахи, тогда как хвойные, ягодные, травные окружают их повсеместно и являются для них легкоузнаваемыми.

В ходе исследования установлено, что женская часть аудитории имеет более высокую оль- факторную чувствительность, чем мужская, – 64,9 и 49,9 % соответственно.

Сниженное распознавание запахов мужской частью аудитории может быть связано с особенностями мужского организма, а именно – развитием лимбической системы головного мозга и эмоционально-речевого аппарата, что в совокупности влияет на запоминание и распознавание запахов и способность их описать словесно или привести ассоциативный ряд [1, 5].

Сравнение распознавания основных групп ароматов респондентами с учетом половой принадлежности согласуется с данными диссертационных исследований других авторов [5, 35].

Для изучения влияния новой среды обитания на сенсорные способности пришлого населения в процессе адаптации и сравнения результатов оценки сенсорных возможностей у пришлого, коренного (рожденного на арктической террито- рии РФ) населения и представителей коренных малочисленных народам Севера исследовали миграционную подвижность и приживаемость респондентов, участвующих в тестировании (см. рис. 5).

100 73,9

Коренное население

8,7

1-5 лет

4,3

6-10 лет

13,1

Более 10 лет

□ Уровень оседлости

Рис. 5. Анализ миграционной подвижности и приживаемости населения, % Analysis of migration mobility and population survival rate, %

Согласно результатам, 73,9 % респондентов родились на территории ЯНАО (гг. Салехард, Тарко-Сале, Губкинский, Новый Уренгой, Муравленко) и относятся к коренному населению; 26,1 % респондентов являются пришлым населением, проживающим на арктических территориях 1–5, 6–10 и более 10 лет или работающим вахтами.

Установлено, что среди коренного населения (респондентов, родившихся на территории

ЯНАО) 39 % составляют представители коренных малочисленных народов Севера, в т. ч. представители финно-угорской группы (манси, ханты) – 4 %, самодийской группы (ненцы) – 35 %. Пришлое население в основном представлено славянской группой.

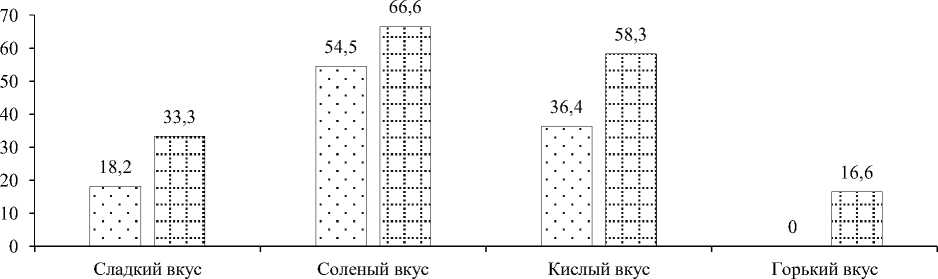

В результате полученных данных миграционной подвижности респондентов был проведен сравнительный анализ чувствительности к основным вкусам (рис. 6).

□ Коренные жители □ КМНС s Пришлое население

Рис. 6. Распознавание основных вкусов коренным и пришлым населением Арктической зоны РФ, % Recognition of basic tastes by the indigenous and alien populations of the Arctic zone of the RF, %

Определено, что сладкий вкус лучше идентифицировали коренные жители Арктической зоны РФ (50 % в сравнении с КМНС – 42,8 %). Хуже всех распознали сладкий вкус респонденты из числа пришлого населения, что может быть связано с более высокой чувствительности коренного населения в связи с меньшим употреблением сахара и сенсибилизацией к нему. Соленый и кислый вкус также лучше идентифицировали респонденты из числа коренного населения – 80 и 90 % по сравнению с 50 и 66,6 % у пришлого населения, что может быть связано с вкусовыми привычками, сформиро- ванными национальной традиционной кухней северных народов. Горький вкус лучше идентифицировали представители пришлого населения (33,3 %) в сравнении с коренным (10 %) и КМНС (14,2 %) соответственно. Таким образом, определено, что сенсорная чувствительность ко всем основным вкусам составляет: у коренного населения – 57,5 %, у КМНС – 49,9 %, у пришлого населения – 45,8 %.

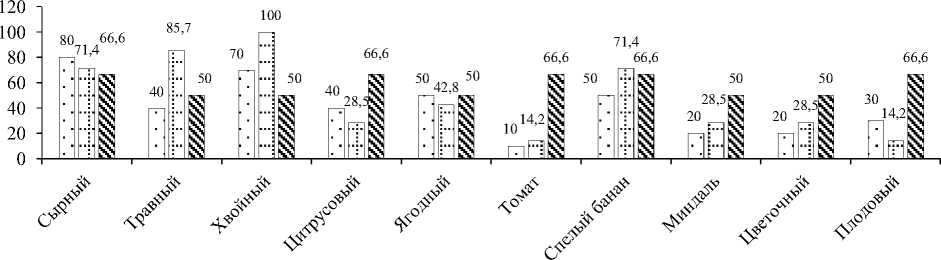

Результаты исследования обонятельных способностей по основным группам ароматов среди коренного и пришлого населения представлены на рисунке 7.

□ Коренные жители □ КМНС га Пришлое население

Рис. 7. Распознавание основных групп ароматов коренным и пришлым населением Арктической зоны РФ, %

Recognition of the main groups of flavors by the indigenous and alien populations of the Arctic zone of the Russian Federation, %

Согласно полученным результатам, коренными жителями и КМНС верно идентифицированы следующие группы основных ароматов: травный, ягодный и хвойный. Пришлое население верно распознало фруктовый (миндаль, вишня), цветочный и плодовые ароматы, что может быть связано с их средой обитания до прибытия на Север. Цитрусовый аромат одинаково определили коренные жители и КМНС и пришлое население по 68,5 и 66,6% соответственно.

В соответствии с результатами полученных исследований были определены следующие направления разработки функциональных шоколадных конфет для населения Арктической зоны РФ: шоколад темный с капсаицином, снижающий холодовой стресс и улучшающий психоэмоциональное состояние, шоколадные корпусные конфеты с использованием ягод брусники и клюквы с адаптагенными свойствами, шоколадные кремовые конфеты с использованием омега-6-9 жирных кислот и ягод морошки и облепихи для восполнения дефицита полинена-сыщенных жирных кислот.

Заключение. Таким образом, определено, что для жителей ЯНАО наиболее легко определяемыми вкусами являются соленый (82,5 %) и кислый (87,1 %), наименее – сладкий (43,5 %) и горький (21,5 %). Результаты обонятельной чувствительности показывают, что легко идентифицируются наиболее знакомые ароматы среды обитания – травный, хвойный, ягодный. Более высокой чувствительностью к основным вкусам и основным группам ароматов обладает женская часть аудитории (37,5 и 22,0 % соответственно).

Результаты сравнения сенсорной способности пришлого населения, показывают, что горький вкус лучше определили респонденты из числа пришлого населения (33,3 %) в отличие от коренного (10 %) и КМНС (14,2 %) населения. Пришлое население продемонстрировало сниженную способность к идентификации остальных основных вкусов (сладкого, соленого, кислого) – 33 %, 50 и 66 % соответственно, в свою очередь коренные жители и КМНС верно идентифицировали сладкий вкус – 50 и 42,8 %, соленый – 80 и 71,4 %, кислый – 90 и 71,4 % соответственно. Отмечено, что пришлое население верно распознали фруктовый (миндаль, вишня), цветочный и плодовые ароматы, что может быть связано с их средой обитания до прибытия на Север.

Полученные результаты возможно применить при моделировании флейвора шоколадных изделий и оптимизации технологических операций: увеличить время конширования шоколада для снижения горького вкуса и образования комплексного объемного аромата; использовать местное ягодное сырье в различной комбинации, в том числе облепиху, морошку, шикшу для создания традиционного для населения Арктической зоны РФ аромата; интегрировать в зависимости от потребительских свойств, например, делая акцент на кислом, хвойном и ягодном аромате. Исследования будут продолжены в отношении разработки ассортимента функциональных шоколадных конфет с заданными потребительскими свойствами, соответствующими сенсорным возможностям и предпочтениям населения Арктической зоны РФ.