Исследование теоретико-методических аспектов формирования трудового потенциала белорусского села

Автор: Андилевко Т. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (86), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье выявлены и обобщены важнейшие характеристики понятий «трудовой потенциал», «трудовой потенциал региона», «село» или «сельские территории». Это позволило сделать ряд заключений: трудовой потенциал формируется и реализуется в трудовой деятельности; трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он непрерывно изменяется; трудовой потенциал каждого работника формируется и достигает своего максимального значения в соответствии с уровнем общественного производства. Трудовой потенциал белорусского села формируется в системе организации труда преимущественно сельскохозяйственных предприятий и определяется условиями занятости населения.

Трудовой потенциал, трудовой потенциал региона, село, сельские территории, занятость населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14126677

IDR: 14126677 | УДК: 331.1

Текст научной статьи Исследование теоретико-методических аспектов формирования трудового потенциала белорусского села

Термин «трудовой потенциал» был введен в научный оборот и получил широкое распространение в научных исследованиях начала 80-х годов прошлого столетия. Обоснование необходимости применения нового понятия было дано А. С. Панкратовым в монографии «Трудовой потенциал в системе управления производством». А. С. Панкратов полагал, что «научнотехнические изменения в производственных процессах по-новому определили место и роль человека в развитии общества» и для того, «чтобы охарактеризовать личный фактор общественного производства, необходимо более широкое понятие, чем те, которые используются в экономической литературе под терминами “рабочая сила” и “трудовые ресурсы”, понятие, которое количественно отражало бы способность общества в динамике обеспечить личный фактор производства в соответствии с требованиями его современного развития» [6, с. 29]. «Способность общества» А. С. Панкратов видел в организационных аспектах управления воспроизводством трудового потенциала на уровне отдельных предприятий и в обществе, отмечая «многоступенчатость» системы управления. Количественно очертить трудовой потенциал, по мнению А. С. Панкратова, позволяют три основных условия: численность населения в трудоспособном возрасте; количество регламентированного для нужд производства времени в течение суток, недели, месяца, года, человеческой жизни; общественно необходимая напряженность (интенсивность) трудовой деятельности в течение регламентированного рабочего времени. Производная от указанных трех величин и есть трудовой потенциал общества [6, с. 30].

Последующие исследования расширили содержание понятия «трудовой потенциал», обогатив его представлениями ученых разных областей знаний — экономики, социологии, демографии, медицины и др. Это связано с тем, что объектом изучения стал человек и его трудовые возможности в системе общественного производства. В настоящее время понятие «трудовой потенциал» включает представления об определении его структуры; об условиях, оказывающих влияние на динамику его изменений; о методах его оценки. При этом концептуально единой общепринятой точки зрения на содержание понятия «трудовой потенциал» в научных исследованиях нет. В связи с этим в нашем исследовании будем использовать важнейшие характеристики этого понятия.

Точкой отсчета определения понятия «трудовой потенциал» стало осмысление ключевого слова «потенциал». Научное употребление данного термина уходит своими корнями в философию. Потенциал (от лат. potentia — сила) — это скрытые возможности, способные проявиться при определенных условиях. Различают потенцию как присущую субъекту возможность действия и как возможность и способность субъекта изменять самого себя. Трудовой потенциал формируется и реализуется в трудовой деятельности. Человек в процессе своей деятельности развивает и приобретает социально-личностные, психофизические и интеллектуальные способности, которые в единстве и составляют трудовой потенциал личности. Вступая в производство, человек может использовать только те способности, которые необходимы для определенного конкретного вида труда.

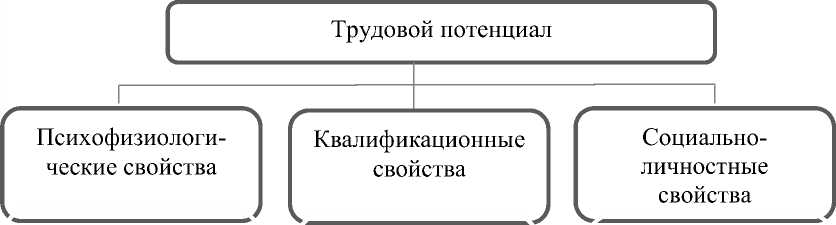

Белорусские исследователи Н. Н. Морозова, В. П. Шорохов рассматривают трудовой потенциал человека как субъекта со своими потребностями и интересами в сфере труда. По их мнению, трудовой потенциал работника представляет собой совокупность физических и интеллектуальных свойств человека, позволяющую достигать в заданных условиях определенных результатов его производственной деятельности и самосовершенствоваться в процессе труда. Трудовой потенциал работника включает три группы свойств (рис. 1). Н. Н. Морозова, В. П. Шорохов отмечают, что трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он непрерывно изменяется. В процессе трудовой деятельности возможности работника увеличиваются по мере развития и совершенствования знаний и навыков при условии хорошего состояния здоровья и условий труда; но могут и снижаться, если ухудшаются здоровье работника и (или) условия труда.

способности и склонности человека, состояние его здоровья, работоспособность, выносливость, тип нервной системы и т. п.

объем, глубина и разносторонность общих и специальных знаний, трудовых навыков, умений и опыта уровень гражданского сознания и социальной зрелости, степени усвоения норм отношений к труду, ценностные ориентации и запросы в сфере труда

Рис. 1. Свойства, составляющие трудовой потенциал работника [5, с. 56]

Очевидно, что трудовой потенциал работника образуют свойства, которые сложно оценить количественным образом, так как выявление этих свойств основано на индивидуальных характеристиках человека как носителя трудового потенциала. Развернутую характеристику качественных компонентов трудового потенциала разработали российские социологи Н. М. Римашевская, Е. Б. Бреева, Д. И. Зюзин и др. По мнению авторов, систему компонентов трудового потенциала можно представить в виде «дерева» свойств, вершиной которого является наиболее общее свойство — социальная дееспособность — интегральный показатель качества трудового потенциала. К компонентам первого уровня относят качественные характеристики, которые подлежат измерению:

-

— физическое здоровье;

-

— психическое здоровье;

-

— когнитивный (образовательно-квалификационный) потенциал;

-

— творческие способности (креативность);

-

— коммуникабельность;

-

— культурный уровень;

-

— нравственный уровень;

-

— потребность в достижении (социальные притязания, стремление человека занять определенное место в социальной структуре общества) [7, с. 85].

Свойства второго, третьего и четвертого уровней являются интегративными, их измерение возможно только на основе вышеуказанных первичных элементов.

К качествам второго уровня относят:

-

— психофизиологический потенциал (составляющие — физическое и психическое здоровье);

-

— интеллектуальный потенциал (уровень общих и профессиональных знаний, творческие способности);

-

— коммуникативный потенциал (коммуникабельность и культурный уровень);

-

— социальная активность (нравственность и социальные притязания).

К качествам третьего уровня относят:

-

— энергетический потенциал, или функциональные возможности работника (составляющие — психофизиологический и интеллектуальный потенциал);

-

— социально-психологический потенциал, или способность человека воздействовать на социальные условия своей деятельности (составляющие — коммуникативный потенциал и социальная активность).

Четвертый уровень определяет социальную дееспособность (составляющие — энергетический и социально-психологический потенциал).

Данный алгоритм авторы разработки предлагают использовать для исследований качества трудового потенциала работников путем проведения замеров (мониторинга). Источником информации служит социологическая анкета. Полагаем, что определение трудового потенциала работников таким свойством, как «социальная дееспособность», вполне обосновано. С точки зрения методологии экономического анализа выделенные свойства можно измерить косвенным образом, посредством их влияния на количественно измеряемые показатели эффективности труда.

М. Н. Ким определяет трудовой потенциал как наиболее полную характеристику всех способностей к труду, которыми располагают индивид, коллектив и общество в целом. М. Н. Ким отмечает, что если понятие «трудовые ресурсы» оценивает количественную величину способностей человека и населения к труду (численность трудоспособного населения и его структуру), то понятие «трудовой потенциал» включает и количественные, и качественные составляющие возможностей к трудовой деятельности, в том числе и те, которые не поддаются измерению.

Количественно трудовой потенциал равен произведению численности трудоспособного населения и законодательно установленной продолжительности рабочего времени (в день, неделю, месяц, год).

Качественно трудовой потенциал характеризуют следующие черты:

-

— физическое развитие и здоровье;

-

— социально-демографический состав населения;

-

— интеллектуально-культурный уровень населения (включает в себя широкий спектр достижений цивилизации: образованность и уровень интеллекта, квалификацию, нравственность и духовность в целом, культурность в широком смысле, кругозор человека);

-

— личностные качества человека [2, с. 14].

Л. А. Третьякова акцентирует внимание на том, что трудовой потенциал отдельного работника образует основу формирования совокупного трудового потенциала более высоких структурных уровней - организации, отрасли, региона, всего общества [8, с. 5]. Исходя из этого, важно отметить наличие межуровневых взаимосвязей как условий формирования трудового потенциала. Эти взаимосвязи характеризуются нисходящим воздействием: условия более высоких уровней оказывают влияние на нижестоящие. Трудовой потенциал каждого работника формируется и достигает своего максимального значения в соответствии с уровнем общественного производства.

На формирование трудового потенциала оказывает влияние ряд факторов:

-

— географические факторы (территориально-географическое расположение, климатические условия, природные ресурсы, экологическое состояние окружающей среды);

-

— демографические факторы (показатели численности населения, характеристика рождаемости и смертности, миграция населения);

-

— социальные факторы (развитость инфраструктуры, показатели образования, характеристика медицинского обслуживания, состояние преступности);

-

— экономические факторы (сбалансированность отраслевой структуры экономики, показатели занятости и безработицы, функционирование рынка труда, доходы и расходы населения, покупательная способность доходов населения) [1, с. 35].

Географические (территориальные) факторы охватывают и предопределяют факторное влияние остальных условий. Исходя из этого, региональный уровень признан наиболее значимым, так как представляет собой часть общественного производства, характеризующуюся в соответствии с территориальными ресурсными преимуществами развитием отдельных отраслей, в рамках которых и создаются условия для формирования и реализации трудового потенциала.

-

Е . А. Чекмарева, М. М. Панов выделяют пять подходов к трактовке понятия «трудовой потенциал региона»: демографический, медико-демографический, социологический, статистический и экономический (рис. 2). Экономический подход включает три подподхода: ресурсный, факторный и комбинированный. Первые четыре подхода дополняют экономический подход.

|

Подход к-----------------------------------------------------------------« |

Трудовой потенциал (региона, страны, территории) — это… к----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« |

|

Демографический |

население в трудоспособном возрасте |

|

Медико-демографический |

трудоспособное население в трудоспособном возрасте |

|

Статистический |

численность трудовых ресурсов |

|

Социологический |

качественные характеристики рабочей силы |

Экономический

1) трудовые ресурсы в единстве своих количественных и качественных проявлений (ресурсный подход);

2) форма проявления личного фактора производства (факторный подход);

3) обобщающая характеристика меры и качества совокупности способности к труду (комбинированный, комплексный подход)

Рис. 2. Подходы к определению понятия «трудовой потенциал региона» [9, с. 2]

Применяя ресурсный подход, понятие «трудовой потенциал региона» фактически отождествляют с понятием «трудовые ресурсы». Трудовой потенциал определяют как трудовые ресурсы в единстве их количественных и качественных проявлений. Количественной основой трудовых ресурсов является численность населения трудоспособного возраста, а качественной — его половозрастная структура, уровень образования, профессиональная подготовка и пр.

Трактовка понятия «трудовой потенциал региона» с использованием факторного подхода является более широкой, так как включает, помимо самих трудовых ресурсов, еще и влияние на них определенных производственных, организационно-экономических и социально-экономических условий. С позиции факторного подхода трудовой потенциал рассматривают как общественную способность к труду или суммарную величину трудовых возможностей личности в определенных социально-экономических условиях.

Комбинированный подход к пониманию сущности категории «трудовой потенциал региона» является своего рода слиянием первого и второго подходов. Трудовой потенциал региона в определении И. С. Масловой — это «обобщающая характеристика меры и качества совокупности способностей к общественно полезной деятельности, которая определяется возможностями отдельного человека, групп людей, всего трудоспо- собного населения по их участию в труде» [4, с. 27]. М. М. Магомедов рассматривает трудовой потенциал региона как многоуровневую, интегральную категорию, характеризующую «количество, качество и меру способности к осуществлению общественно полезной деятельности той части трудоспособного населения, которая желает и готова работать (включая занятых и безработных), что дает возможность приведения в действие других составляющих экономического потенциала через конкретную систему форм и отношений занятости» [3, с. 14].

В рамках комбинированного подхода следует рассматривать и процесс формирования трудового потенциала белорусского села. Кроме этого необходимо определить такие понятия, как «село» или «сельские территории». Село — древнейший славянский термин, первоначально обозначавший расчищенное под пахоту место, тем самым определяя земледелие как основной вид занятости населения, проживающего на этой территории. В таком понимании от слова «село» было образовано прилагательное «сельский», которое стало использоваться в качестве названия одной из отраслей материального производства — сельского хозяйства.

В настоящее время для разделения территорий на городские и сельские используют следующие основные критерии: численность и плотность населения, доля населения, занятого в сельскохозяйственном производстве. В соответствии с этим сельские территории, как правило, характеризуются небольшой численностью и низкой плотностью населения, преимущественно занятого сельскохозяйственным трудом.

В Республике Беларусь распределение населения на городское и сельское осуществляется на основании такого признака, как место проживания. К сельским населенным пунктам относят населенные пункты, установленные таковыми в законодательном порядке1. Населенные пункты относятся к определенным категориям в зависимости от численности населения, уровня развития и специализации производственной и социальной инфраструктуры, государственных функций, осуществляемых на соответствующей территории.

К категории сельских населенных пунктов относят:

-

— агрогородки — благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий;

-

— поселки, деревни — населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура, не отнесенные к агрогородкам;

-

— хутора — населенные пункты, не отнесенные к агрогородкам, деревням или поселкам.

Административное управление на территориях, относящихся к сельским населенным пунктам, осуществляют сельсоветы.

Сельские территории имеют важнейшее значение для экономики страны. Сельские территории располагают разнообразными природными ресурсами. Эффективность сельского хозяйства всё больше зависит от уровня развития сельских территорий. В этой связи трудовой потенциал белорусского села, его количественные и качественные характеристики становятся решающим стратегическим фактором развития сельских территорий, повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Трудовой потенциал белорусского села формируется в системе организации труда преимущественно сельскохозяйственных предприятий и определяется условиями занятости населения. В свою очередь, организация труда в сельском хозяйстве имеет свои особенности. В сельскохозяйственном производстве все трудовые процессы обусловлены биологическими свойствами предметов труда, которыми определяются сроки и последовательность работ. Невозможно определенные работы приостановить или перенести на другой срок. Сезонный характер производства приводит к частой перестройке и расстановке рабочей силы, к изменению места и условий работы. Сезонность производства требует особых профессиональных навыков, которые позволили бы работникам сочетать узкую специализацию и широкий профиль. Трудовой потенциал белорусского села следует относить к категориям управления. Создание условий жизни и занятости для сельских жителей должно стать одной из важнейших задач государственного управления в Республике Беларусь.

Список литературы Исследование теоретико-методических аспектов формирования трудового потенциала белорусского села

- Дроздова Е. М. Подходы к определению и оценке трудового потенциала [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-i-otsenke-trudovogo-potentsiala (дата обращения: 27.05.2020).

- Ким М. Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление / Харьков. нац. ун-т. Харьков, 2003. 247 с.

- Магомедов М. М. Трудовой потенциал в стратегии социально-экономического развития (региональный аспект): автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2001.

- Маслова И. С. Особенности российского рынка труда // Человек и труд. 1993. № 3. С. 24–29.

- Морозова Н. Н. Механизм управления трудовым потенциалом в Республике Беларусь / Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. Могилев, 2005. 308 с.

- Панкратов А. С. Трудовой потенциал в системе управления производством. М.: Изд-во МГУ, 1983. 213 с.

- Советов П. М., Чекмарева Е. А., Панов М. М. Теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала сельских территорий [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskieaspekty-issledovaniya-trudovogo-potentsiala-selskih-territoriy (дата обращения: 20.05.2020).

- Третьякова Л. А. Сущность категории «трудовой потенциал»: социально-экономический аспект [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-trudovoy-potentsial-sotsialno-ekonomicheskiy-aspekt (дата обращения: 27.05.2020).

- Чекмарева Е. А., Панов М. М. Трудовой потенциал сельских территорий Вологодской области: состояние и проблемы развития [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudovoy-potentsial-selskih-territoriyvologodskoy-oblasti-sostoyanie-i-problemy-razvitiya (дата обращения: 20.05.2020).