История открытия и роль крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Автор: Шилов В. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 2 (95), 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается процесс формирования полезных ископаемых в пермский геологический период, его границы на территории Северного Прикамья. Анализируется вклад ученых-геологов, исследования которых помогли в 1925 г. профессору П. И. Преображенскому открыть крупнейшее в мире (после Канады) месторождение калийных и калийно-магниевых солей. Представлены фрагменты биографии выдающего русского ученого Павла Ивановича Преображенского, чье открытие способствовало бурному индустриальному и социокультурному развитию Западного Урала. Показан промышленный потенциал предприятий, выпускающих продукцию благодаря разработке одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей в Пермском Прикамье.

Природные ресурсы, наследие Пермского моря, соляные промыслы, научные исследования, калийные удобрения, горно-химические предприятия, индустриальный центр, агломерация городская, агломерация региональная

Короткий адрес: https://sciup.org/14128211

IDR: 14128211 | УДК: 001:929:66

Текст научной статьи История открытия и роль крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Калийные соли в современном мире играют важнейшую роль, без калийных удобрений практически не обходится ни одна развитая страна. Они широко используются в химической промышленности, в электрометаллургии, медицине, пиротехнике, фотографии, при производстве стекла, красок, мыл, при выделке кожи. Вместе с тем на сегодняшний день известны месторождения калийных солей, расположенные не более чем в двадцати странах, и крупнейшими производителями этого важного стратегического сырья в начале XXI в. являются (данные на 2002 г.): Белоруссия (5,5 млн т), Германия (3,5 млн т), Израиль (2,1 млн т), Иордания (1,2 млн т), Китай (0,6 млн т), Великобритания (0,6 млн т), Украина (0,1 млн т).

Больше половины мировых запасов сосредоточено в двух государствах - Канаде (Сас-качеванский калиеносный бассейн) и России, в Пермском крае (Верхнекамский калиеносный бассейн) [1]. Добываемая здесь калиевая соль (или калийная соль), которая является минеральным ресурсом группы «неметаллические полезные ископаемые», является сырьем для химической промышленности - используется в производстве калийных удобрений. После того, как в мае 2011 г. «Сильвинит» (Соликамск) официально соединился с «Уралкалием», ПАО «Уралкалий» стало вторым в мире по величине производителем калия (на первом месте - канадский Potash).

Калийные удобрения с Северного Прикамья поставляются во все регионы РФ и экспортируются в более чем сорок стран мира, главными покупателями их являются Бразилия, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, Соединенные Штаты Америки.

Примечательно, что молодой город Березники на политической карте советского государства появился только в начале 1930-х гг.1, а в старинном городе Соликамске в 1931 г. проживало всего лишь 12 700 человек. Согласно последней советской переписи 1989 г. в Березниках уже проживало 201 213 жителей, а в Соликамске - 110 098 человек.

Бурное промышленное развитие территории Верхнекамья, создание здесь уникальных производств на уровне не только России, но и мира, образование Верхнекамской региональной агломерации связано с наличием богатейших природных ресурсов, прежде всего - Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС), которое формировалось длительное время.

Формирование полезных ископаемых имеет историю в несколько сотен миллионов лет. Геологические отложения отражают длинную и сложную историю нашей планеты, часто их так и называют - «летопись Земли», «каменная книга». Отложения пермского геологического периода очень хорошо известны в научном мире. В них по берегам Камы, Чусовой, Сыл-вы, Косьвы, Вишеры и других более мелких рек Пермского края представлены породы в виде чередования разноцветных слоев, которые часто называют «рухлянки» и «хамелеоны» или просто красивыми именами - «красноцветы» и «пестроцветы». По ним ученые-геологи восстанавливают страницы геологической истории пермского периода, изучая все ярусы отложений. Такие обнажения, разрезы считаются мировыми эталонами (образцами).

В 1841 г. британский геолог (шотландец) Родерик Импи Мурчисон (1792-1871) открыл пермскую систему. Благодаря ему ранее странное, неизвестное (для иностранцев) и короткое слово «пермь» начало писаться на геологических картах всех континентов. Слово «пермь» вошло в дюжину самых распространенных, как говорят эксперты, ключевых геологических терминов, стало условным знаком, неотъемлемым атрибутом всех геологических карт мира.

Исследователи науки утверждают, что никто не сделал больше для расшифровки каменной летописи Земли, чем Р. И. Мурчисон, который до тридцати лет вообще не помышлял стать геологом и тем более исследовать далекий от Туманного Альбиона, но, как выяснилось, уникальный Урал.

За проделанный на Урале труд, написание «каменной летописи» и введение в научный оборот нового понятия «пермский период» российский император Николай I подарил Р. И. Мурчисону золотую табакерку и пригласил его перейти на русскую службу в качестве инспектора по геологическим исследованиям империи. Легенда гласит, что Р. Мурчисон от предложения русского царя вежливо отказался, а табакерку принял с восторгом. У себя же на родине в Англии он был посвящен в рыцарство, а потом стал еще и баронетом. По этому поводу пермский исследователь С. И. Ваксман писал: «Друзья изощрялись в витиеватых обращениях: “Дорогой и знаменитейший граф Силурийский и Уральский!” Чарлз Дарвин насмешливо-уважительно называл его “Дон Родерик”» [2, с. 84].

Как бы там ни было, с легкой руки Р. И. Мурчисона и благодаря необычайно богатой «кладовой природы» Большого Урала слово «пермь» ныне хорошо известно всем ученым, да и многим другим людям на земном шаре.

Открытый Р. Мурчисоном пермский период датируется 290-235 млн лет тому назад. Для геологии, которая сравнивает этот период со всей историей Земли и продолжительностью многих других геологических периодов, это относительно небольшой период. Тем не менее за такой «небольшой срок» природа создала для современного Урала огромные запасы самых разнообразных полезных ископаемых.

Определенный вклад в изучение пермского геологического периода внес представитель германской науки, один из пионеров в области морской геологии Иоганнес Вальтер (18601937), который проводил и исследования по биологии моря, заложившие основу современных океанологии и экологии. И. Вальтер посещал с экспедициями Египет, Цейлон, Грецию, Шотландию. Возглавлял И. Вальтер (ординарный профессор геологии и палеонтологии Йенского университета) несколько геологических экспедиций в Российскую империю, в том числе экспедицию на Урал в 1897 г. [3].

Немецкий геолог и палеонтолог И. Вальтер, изучая геологические обнажения, пришел к выводу о существовании в пермский период истории Приуралья нескольких видов ландшафтных достопримечательностей, таких как морские просторы с грядами и атоллами рифов, огромные мелководные лагуны, в которых в очень больших количествах и отлагались различные соли. Неслучайно этот выдающийся ученый стал почетным членом Академии наук СССР (1 февраля 1930 г.) [4] и был отмечен как в знаменитом 86-томном Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (СПб., 1890-1907), так и в 30-томной Большой советской энциклопедии (М., 1969-1978, гл. ред. А. М. Прохоров).

Современные ученые-геологи утверждают, что на Урал море приходило не один раз, и в пермский геологический период здесь тоже существовало обширное Пермское море, о чем говорят следующие факты:

-

1. Широкое распространение в Пермском крае легкорастворимых пород: известняка, гипса, ангидрита, соли и др.

-

2. Активное развитие процессов и явлений, связанных с растворением, выщелачиванием, вымыванием водой пород, образованием пустот, провалов и других поверхностных и подземных форм карста. В Прикамье существуют все многообразные формы карста: кары, воронки, котловины; останцы, мосты, арки; колодцы, шахты, пещеры, полости, ходы. Есть в Пермском крае и редкий вид карста - в отложениях солей. С карстом связаны многочисленные озера - поверхностные и подземные, пресные и соленые и даже «исчезающие реки»1.

-

3. Образование красивых, мощных, интересных для науки обнажений по берегам рек на месте бывших коралловых и водорослевых рифов теплых морей. —

-

4. Наличие в земных слоях пермского периода различных окаменелостей: скелетов морских и сухопутных животных, раковин моллюсков, следов гигантских звероящеров, многих видов насекомых, отпечатков листьев растений, стволов деревьев.

-

5. Открытие многочисленных полезных ископаемых, связанных с осадочными морскими отложениями или влиянием моря (соль, нефть, бишофит, медь, уголь, строительные материалы, поделочные камни и др.).

1 Карст часто представляет угрозу для человека. В Пермском крае наибольшая опасность для жителей существует в г. Кунгуре. О провалах периодически сообщают прикамские средства массовой информации.

Известные уральские геологи Е. А. Черных и Т. В. Похожаева пишут: «Редко в природе встречается на одной территории такое большое разнообразие “визитных карточек” древних морей» [5,с. 18].

Пермское море существовало примерно 286 млн лет назад на месте современных Уральских гор, в том числе и на территории современных городов Верхнекамья - Березников, Усолья, Соликамска. Море было неглубоким и теплым, прогревалось до самого дна (в пермский период палеозойской эры оно простиралось от Северного Ледовитого океана до Каспия), и в нем накапливались особо мощные осадочные породы. В конце пермского периода вместо моря поднялись Уральские горы. Море отошло на запад, стало усыхать, превращаясь в сеть лагун, озер и болот.

Под воздействием солнца и при замедлении или полном прекращении пополнения лагун пресной водой концентрация солей в лагунах резко возрастала, а находящиеся в морской воде соли - хлориды натрия (галит), хлориды калия (сильвин), калия и магния (карналлит) -кристаллизовались и выпадали в осадок. Так постепенно на протяжении многих тысячелетий в результате высыхания лагун и занесения их осадочными породами сформировалось крупнейшее в России и второе в мире по запасам руды Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, благодаря которому сегодня Березники и Соликамск являются крупнейшими промышленными центрами не только Западного Урала, но и РФ.

Именно наличие богатейшего месторождения калийно-магниевых солей, открытого в 1925 г. профессором П. И. Преображенским [6] в Верхнекамье, способствовало выбору места для строительства Березниковского химического комбината в конце 1920-х гг., а затем Соликамского и Березниковского магниевых заводов во второй половине 1930-х гг.

Границы этой уникальной кладовой природы общей площадью около 3 500 кв. км современная геологическая наука описывает так: она начинается от оз. Нюхти в Красновишерском районе на севере Пермского края и простирается до бассейна р. Яйвы бывшего Усольского района на юге (ныне территория Березниковского городского округа). Протяженность только разведанной части ВМКМС с севера на юг составляет 140 км, а с запада на восток -около 60 км. В основном месторождение расположено на левом берегу Камы, но есть и небольшой участок на правобережье. Крупнейшие промышленные центры Западного Урала (синоним - Пермский край) в Северном Прикамье - «молодой социалистический город» Березники и старинный, с многовековой историей г. Соликамск - как раз и находятся рядом с разрабатываемым месторождением, и продукция этих крупнейших городов региона (прежде всего, минеральные удобрения, магний, титан и др.) широко известна не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами.

В наши дни познакомиться с этой «каменной книгой Прикамья» можно в оригинальном, единственном в РФ музейно-выставочном центре ПАО «Уралкалий», посвященном становлению и развитию калийной промышленности. В состав музейно-выставочного центра с замечательными экспозициями входят два музея - в г. Березники (ул. Свердлова, д. 35 «А») ивг. Соликамске (ул. 20 лет Победы, д. 68).

Честь открытия в 1925 г. в Верхнекамье месторождения калийных и магниевых солей вполне заслуженно принадлежит профессору П. И. Преображенскому, тем не менее ради исторической справедливости следует все-таки заметить, что предыстория открытия и использования наследия древнего Пермского моря насчитывает несколько веков.

Еще в середине XV в. на р. Усолке в районе современного Соликамска появились первые в Северном Прикамье солеварни, где выпаривалась качественная пищевая соль «пермянка». Рассол качался из скважин по оригинальным для того времени «трубам», выдолбленным из стволов деревьев (остатки труб сегодня можно увидеть в музеях Березников, Усолья, Соликамска).

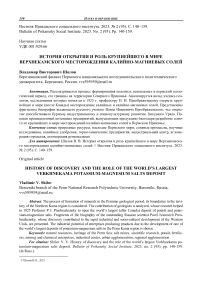

Можно даже предположить, что на Руси соляной промысел был одним из самых древних, связанных с использованием месторождений полезных ископаемых. К XVII в. на солеваренных заводах во многих районах Европейской России (в Пермском Прикамье это Соликамск, Усолье, Чусовские Городки и др.) поваренная соль добывалась путем выварки из вод естественных соляных источников и подземных рассолов, и бурение для добычи рассолов достигло такого размаха, что без него уже не обходился практически ни один солеваренный завод (см. рис. 1).

Рис. 1.Л.А. Старков. Ленвенский сользавод (Старая Ленва). 1951 Холст, масло. Березниковский историко-художественный музей (БИХМ)

Соль «пермянка» в досоветский период была широко известна во многих регионах России. В первой половине XIX в. ею обеспечивались Пермская, Вятская, Казанская, Нижегородская, Владимирская, Ярославская, Костромская, Московская, Тверская, Калужская и, отчасти, Пензенская, Тульская, Орловская губернии [7]. В определенном смысле можно даже сказать, что знаменитая соль Верхнекамья «пермянка» была «брендом» средневековой и новой России [8].

Добыча поваренной соли не только позиционировала Верхнекамье как «соляную столицу России», но и способствовала открытию в 1883 г. первого в Российской империи Березниковского содового завода, чья продукция высокого качества сразу была отмечена Д. И. Менделеевым1 (в наши дни продукция ОАО «Березниковский содовый завод» и ООО «Сода-хлорат» тоже высоко оценивается потребителями). Великий химик не только дал ценные рекомендации по развитию отечественного производства соды, указал на перспективность этой отрасли для русской промышленности («Ныне нельзя себе и представить развитие промышленности без потребления соды» (цит. по: [9])), но и в целом гениально «предсказал» судьбу Урала [10].

На протяжении веков в Верхнекамском регионе глубина скважин с годами постоянно увеличивалась (ряд скважин были глубиной до 100 м) [11, с. 154], так как нужны были все более и более крепкие рассолы, и в начале XX в., при проходке Людмилинской скважины (1906— 1907 гг.) на р. Усолке произошло вскрытие коренной каменной соли. На глубине 37 сажен (79 м) пласт этой породы и был встречен. Через четыре года русский ученый, горный инженер, специалист в области бурения И. Н.Глушков (1873—1916) [12] впервые высказал мысль о большом размере месторождения и о необходимости разведки калийных солей в Прикамье.

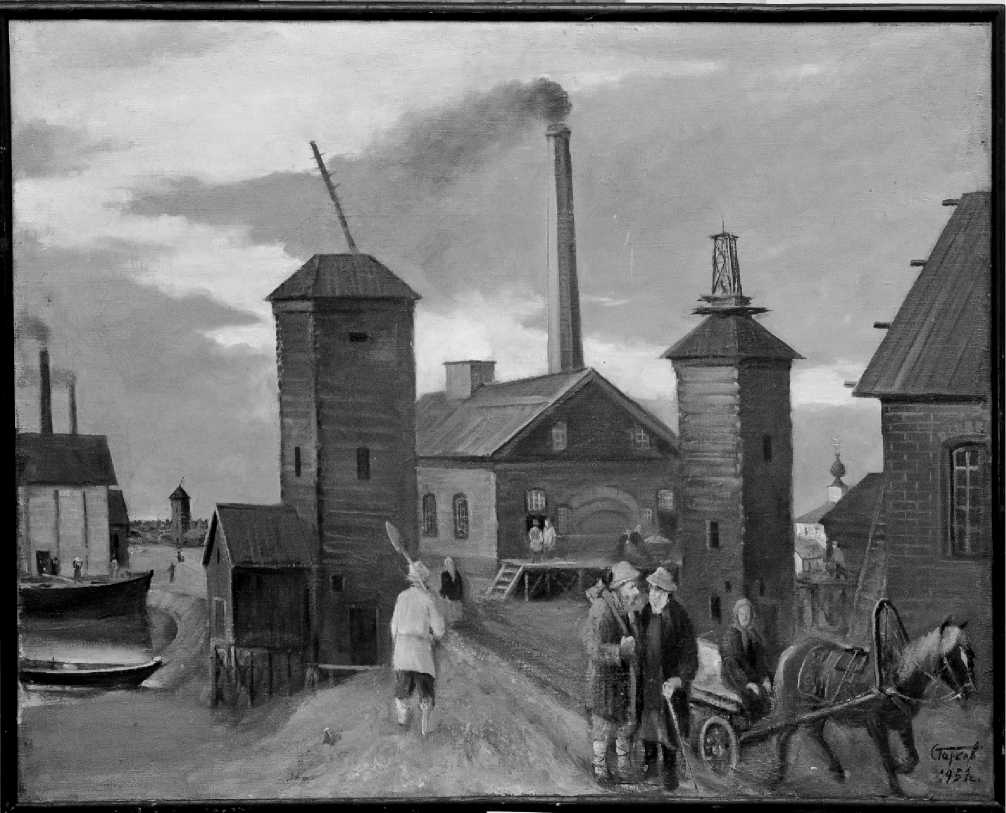

Обязательно следует сказать и о Николае Павловиче Рязанцеве (1882—1934) (рис. 2), который начал свою трудовую деятельность на Усть-Боровском заводе (Соликамск), где работал вместе с отцом; неслучайно одна научно-популярная брошюра имеет такое «бескомпромиссное» название — «Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев» [13].

Рис. 2. И. С. Романов

Н. П. Рязанцев. Первооткрыватель соликамского калия. 1959. Холст, масло. БИХМ

Н. П. Рязанцев, работая на Усть-Боровском заводе, скопил денег, поступил в Кунгурское техническое училище, которое готовило мастеров машиностроительного дела, после его окончания вновь пришел на Усть-Боровской завод, а через два года перешел техником на Троицкий завод, где в 1906 г. и получил от владельца завода задание пробурить новую скважину и по ее образцам выяснить, как залегают соляные пласты.

Тогда выварочную соль с рынков сбыта начали вытеснять каменная соль из Бахмута (город на Украине)1 и осадочная соль оз. Баскунчак (котловина пересыхающего соленого озера в Ахтубинском районе Астраханской области)2. Солепромышленники Верхнекамья тоже хотели перейти к добыче более дешевой соли, как это делалось в Бахмуте, - непосредственно из шахт.

При бурении 23 января 1907 г. на глубине 96 м и встретился пласт каменной соли, а 27 февраля того же года на глубине 98,7 м была обнаружена соль желтая с красноватыми прожилками, и чуть позднее углубление Петровской скважины на глубине 93 м тоже дало соль темно-красного цвета.

Разумеется, Н. П. Рязанцев, который работал уже заведующим Троицкого сользавода (при советской власти техником на калийном комбинате) сохранил полученные в 1907 г. образцы, а в 1910 г. провизор А. А. Власов, проведя анализ этих солей, обнаружил в них калий. Конечно, о «промышленном производстве калия» речь тогда не шла, хотя роль калийных удобрений в мире была в начале XX в. хорошо известна [14].

Как бы там ни было, Уральский областной совет народного хозяйства 15 марта 1926 г. решил: «Считать тов. Рязанцева первым открывателем в Соликамском заводе на Урале калийных солей», а в год его смерти, в 1934 г., за свои заслуги Николай Павлович Рязанцев награжден Почетной грамотой Центрального исполнительного комитета СССР [15]. Поэтому вполне заслуженно биография Н. П. Рязанцева занимает почетное место в трудовой летописи Соликамского калийного комбината [16], а его могила на Южном кладбище Соликамска является объектом культурного наследия регионального значения.

Отдавая дань творческой личности Н. П. Рязанцева, все-таки следует сказать, что определить качество, масштабы (границы) залегания калийных солей может только профессиональный ученый, даже коллектив ученых, которые имеют возможность организовывать масштабные геологические экспедиции и в специальных оснащенных лабораториях проводить дорогостоящие анализы полученных пород.

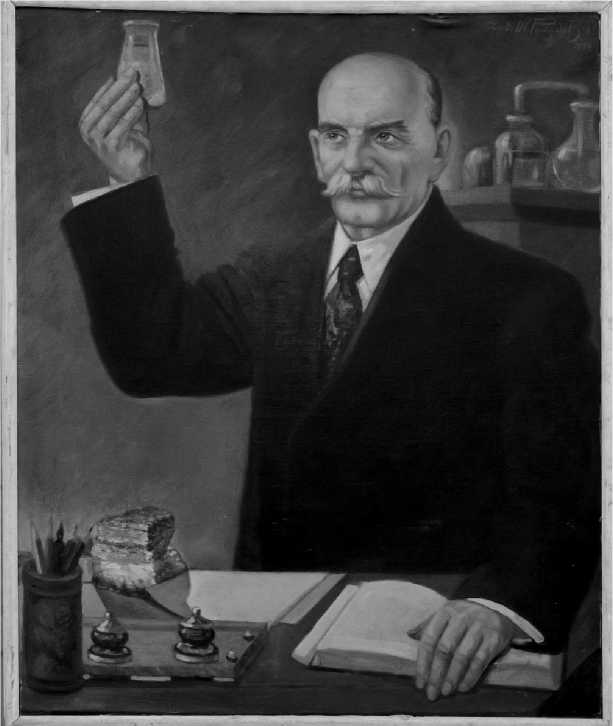

В 1916 г. основоположник физико-химического анализа, академик Н. С. Курнаков (18601941) (рис. 3) исследовал образцы «красной соли» [17; 18], которые из Соликамска доставил горный инженер, буровик, будущий профессор Г. Р. Деринг (1868 - после 1936), и обнаружил в них содержание хлорида калия - 33,69 %, хлорида натрия - 65,14 % [19; 20]. Н. С. Курнакову в этом помогал его ассистент К. Ф. Белоглазов (1887-1951), будущий известный физикохимик, профессор физической химии и химии золотого дела (1927), специалист в области использования руд цветных металлов, автор кинетической теории флотационного процесса [21; 22; 23].

Как отмечалось выше, образцы из коллекции потомственного соликамского солевара Н. П. Рязанцева, доставленные в Петроград, не были еще тщательно исследованы, и только в столице, в химических лабораториях Горного и Политехнического институтов, сотрудники Н. С. Курнакова определили высокое содержание хлорида калия в доставленных пробах. В изучении образцов активно участвовали также преподаватели Политехнического института К. Ф. Жемчужный, Г. Г. Уразов и Н. Н. Ефремов [11,с. 155].

Рис. 3. И.С. Романов. Портрет одного из деятелей по открытию В.-Камского калийного месторождения Н. С. Курнакова. 1959. Холст, масло. БИХМ

Даже по тем временам рентабельность месторождения в Северном Прикамье была налицо, но Первая мировая война, революция 1917 г., Гражданская война помешали дальнейшему исследованию. Только в 1924 г. Советская Россия смогла найти средства на разведку месторождения.

Впрочем, несмотря на тяжелые для России годы Первой мировой и Гражданской войн, изучение Верхнекамья продолжалось, и в этом контексте стоит выделить такого замечательного ученого-геолога, как Анатолий Николаевич Рябинин (1874-1942) [24], который в 1919 и 1920 гг. (два полевых сезона) провел детальное изучение геологии Соликамского района Пермской губернии и дал прогноз на его перспективность [25] (в 1935 г. А. Н. Рябинину присвоена ученая степень доктора геолого-минералогических наук). Кроме этого, А. Н. Рябинин основал науку о динозаврах и реставрировал полный скелет громадного утконосого ящера. (Умер ученый от голода в блокадном Ленинграде 12 февраля 1942 г. [26].)

В этом же ряду стоит отметить и коллегу А. Н. Рябинина - Н. Н. Яковлева, с которым он исследовал Северное Прикамье [27]. Николай Николаевич Яковлев (1870-1966) - выпускник Горного института (1893), ученый-геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР (1921), директор Геологического комитета (1923-1926), председатель Русского палеонтологического общества. Его заслуги отмечены не только в Большой советской энциклопедии, а даже и в знаменитом Энциклопедическом словаре досоветского периода Брокгауза и Ефрона [28; 29].

Тем не менее «отцом» отечественной калийной промышленности [30], первооткрывателем крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей в Верхнекамье принято считать российского геолога Павла Ивановича Преображенского (1874-1944) [31], что в целом будет верным. И все-таки следует помнить, что П. И. Преображенский, как серьезный ученый, без всякого сомнения, был знаком с изысканиями Н. П. Рязанцева, трудами своих коллег-предшественников, выдающихся русских геологов, блестящих ученых Н. С. Курнако-ва (и его ассистента К. Ф. Белоглазова), И. Н. Глушкова, А. Н. Рябинина, Н. Н. Яковлева, К. Ф. Жемчужного, Г. Г. Уразова, Н. Н. Ефремова, чьи труды, разумеется, и помогли ему сделать это «открытие века» [32].

Роль калийных солей в сельском хозяйстве стала понятна, когда выдающийся немецкий химик, один из основателей агрохимии, президент Баварской академии наук (с I860 г.) Ю. фон Либих (1803-1873) в 1840 г. опубликовал свой труд «Химия в приложении к земледелию и физиологии»1, и в самой Германии добыча калийных солей началась уже в 1857 г.

К началу Первой мировой войны Россия все калийные удобрения ввозила из Германии, где от 92,0 до 99,0 % рынка калийных солей находились в руках франко-германского синдиката, имевшего около двухсот шахт и семидесяти химических фабрик по переработке добываемого сильвинита (смеси хлорида калия, хлорида натрия и некоторых примесей).

Потребление калийных удобрений во всем мире, в том числе и в России, возрастало. В период проводимой с 1906 г. П. А. Столыпиным (1862-1911) земельной реформы потребление калийных удобрений (в перерасчете на чистый калий), по данным Департамента земледелия2, возросло с 6 тыс. т в 1908 г. до 23,9 тыс. т в 1912 г. Разумеется, с началом Первой мировой войны ввоз калийных удобрений из Германии в Российскую империю прекратился, что тоже явилось одним из вынужденных «стимулов» к поискам аналогичных запасов в собственной стране [33].

Неслучайно уже в январе 1915 г. крупнейший российский ученый В. И. Вернадский (1863-1945) на заседании физико-математического отделения Академии наук огласил заявление, подписанное и другими академиками, о целесообразности создания Комиссии по изучению естественных производительных сил в России (КЕПС), деятельность которой была направлена на освобождение Российского государства от экономической зависимости от других стран, на обеспечение роста отечественной промышленности и дальнейшее развитие земледелия, для чего был необходим тщательный учет полезных ископаемых. И уже через месяц, в феврале 1915 г., Общее собрание Академии наук приняло постановление об образовании КЕПС, председателем избрали В. И. Вернадского, а его заместителем - Н. С. Курнако-ва. Последний был назначен также руководителем Соляного отдела при КЕПС.

В тяжелейшие для России годы (крах империи!) работа ученых, как показано выше, продолжалась. Открытие крупнейшего в мире (после Канады) Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, начало их использования позволило Верхнекамью уже с конца 1920-х гг. получить новый мощный импульс в своем развитии [1; 34; 35], а на политической карте страны в начале 1930-х гг. появился г. Березники, который сегодня является вторым по численности и социально-экономическому потенциалу (после краевого центра) в Пермском крае.

Несмотря на большой многолетний труд по изучению калийных солей солеваров, инженеров, ученых Северного Прикамья и Центральной России, основателем отечественной калийной промышленности, первооткрывателем крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей в Верхнекамье принято считать, как было сказано выше, выдающегося российского геолога, пермского профессора Павла Ивановича Преображенского [36]. Возглавляемая им геологическая экспедиция на правом берегу р. Усолки, в 300 м западнее от упомянутой выше Людмилинской трубы установила буровую установку (скважина № 1 на территории бывшего Троицкого солеваренного завода). В ночь с 5-го на 6-е октября 1925 г.

на глубине 91,7-92,3 м был обнаружен пласт калийных солей с содержанием хлорида калия 17,9 %. Эта дата, 5 октября 1925 г., и считается «днем рождения» отечественной калийной промышленности. Далее несколько слов об этом удивительном человеке.

Будущий выдающийся ученый родился в 1874 г. в семье священника Демянского уезда Новгородской губернии, окончил Ташкентскую гимназию с золотой медалью (1892 г.), учился на физико-математическом факультете Московского университета, окончил Петербургский горный институт (1900 г.), получив звание горного инженера, а в 1935 г. стал доктором геолого-минералогических наук [37].

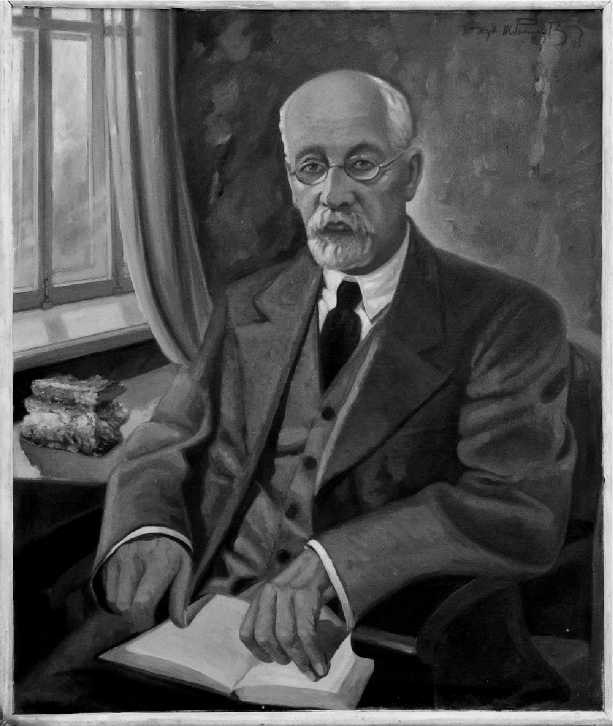

Известный российский геолог был и министром народного просвещения в правительстве А. В. Колчака в 1919-1920 гг. [38], и профессором Пермского университета в 1922-1924 гг. [39] (рис. 4). За сотрудничество с А. В. Колчаком П. И. Преображенский был арестован, но об его освобождении перед В. И. Лениным ходатайствовали не только его коллеги-ученые, но даже писатель А. М. Горький, который 22 мая 1920 г. телеграфировал лидеру большевиков: «Ходатайствую о смягчении участи Преображенского, крупного геолога, нужного стране» [40, с. 86].

Геологическая партия под руководством П. И. Преображенского 5 октября 1925 г. извлекла керн сильвинита из скважины под Соликамском. Это стало выдающимся открытием крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей, знаковым событием в истории Советской страны [41] и, конечно, нашего региона: при отсутствии калийно-магниевых солей в Северном Прикамье было бы выбрано, скорее всего, другое место для строительства Березниковского химического комбината, а также второго и третьего в СССР Соликамского и Березниковского магниевых заводов.

Рис. 4. И. С. Романов

Портрет профессора П. И. Преображенского, первооткрывателя Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 1959. Холст, масло. БИХМ

В своем отчете создатель научной школы геологов-солевиков П. И. Преображенский писал: «Работы отчетного года принесли нам уверенность в громадных запасах калийных солей, имеющихся у нас, запасах настолько больших, что они являются интересными не только в масштабе СССР, но для всего мира. Остается их умело использовать» (цит. по: [42]), и уже 6 ноября 1925 г., опять же по рекомендации П. И. Преображенского, была заложена первая шахта, а в январе 1934 г. завершилось строительство химического комбината в Соликамске (в том же году Павел Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени) [43].

Открытие профессора П. И. Преображенского 5 октября 1925 г. (как он сам его называл, «ошеломляющее открытие») Верхнекамского месторождения калийных солей, без всякого сомнения, способствовало крутому повороту исторического развития региона.

Самая первая систематическая геологическая разведка калия дала положительные результаты. Все одиннадцать скважин прошли через мощные пласты калийных солей. По подсчетам профессора П. И. Преображенского, обнаруженные в 1925 г. запасы солей составляли 16 млрд т. Это было значительно больше, чем запасы в Германии и Франции [44].

Поэтому уже 30 августа 1926 г. президиум Госплана СССР постановил «признать необходимым немедленно приступить к организации в СССР калиевой промышленности на базе соликамских и близлежащих к ним месторождений»1. И практически сразу началось строительство первого калийного комбината; в ночь с 18-е на 19-е апреля 1930 г. в Соликамске выдали первые бадьи с рудой (1 мая были отправлены пять вагонов калия), хотя официально Соликамский комбинат (первенец отечественной калийной продукции) был введен в эксплуатацию 9 марта 1934 г. Первоначально он был единственным поставщиком калийного удобрения для колхозов и совхозов СССР (выпускал в год 500 тыс. т продукции).

Добываемые в Верхнекамском регионе калийные соли служат для получения ценных в земледелии химических удобрений: калийных и смешанных калийно-азотно-фосфорных (очень эффективных для полей); огородных, цветочных и плодово-ягодных питательных смесей, содержащих более двадцати различных микроэлементов. Эти «соли плодородия» повышают урожайность культур, морозоустойчивость, стойкость растений к заболеваниям, увеличивают содержание сахара и крахмала в них.

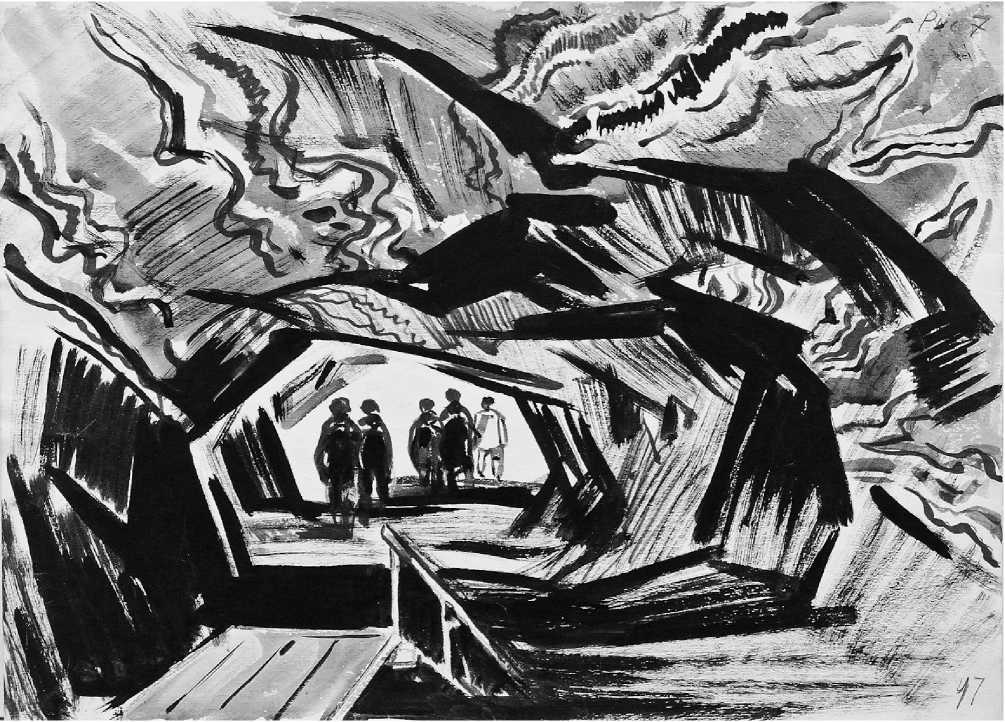

В советский период с началом добычи калийных, калийно-магниевых и других солей в Верхнекамье был создан ряд химических предприятий (рис. 5).

Разработка, добыча ценного природного сырья позволили и Березниковскому содовому заводу получить новый импульс в развитии, а также стали основой для выбора места строительства Соликамского магниевого завода и Березниковского магниевого завода (ныне -«АВИСМА»). Хлористый калий широко используется при производстве соды, мыла, стекла, красок, в медицине, фотоделе, в электрометаллургии, производстве магния; последний, в свою очередь, применяют для получения ценных сплавов, необходимых в авиа-, авто-, радио-, пиротехнике, судостроении, приборостроении и многих других отраслях народного хозяйства.

Верхнекамье обладает и таким важным природным ресурсом, как нефть. В XVIII в. были известны случаи находок «густого дехтя яко невть» на р. Вишере, позднее - на р. Косьве близ Губахи, на р. Каме в районе Хохловки, но только в 1929 г. и именно при поиске южных границ Верхнекамского месторождения солей под руководством профессора П. И. Преображенского около Верхнечусовских Городков было случайно открыто первое в Прикамье месторождение нефти. Даже после открытия мощных запасов нефти в Западной Сибири Пермский край занимает видное место в России по добыче «черного золота», которое к тому же отличается хорошим качеством. —

-

1 Документ находится в экспозиции музейно-выставочного центра ПАО «Уралкалий», посвященной истории становления и развития калийной промышленности в г. Березники (ул. Свердлова, д. 35 «А»).

Рис. 5. А. Н. Тумбасов. Подземные кулуары Березниковского калийного комбината-1 (БКК-1). Телерепортаж о березниковских калийщиках. 1963. Бумага, тушь. БИХМ

В Северном Прикамье нефть часто залегает под слоями соли, что затрудняет ее добычу, так как можно сильно загрязнить соляные слои и к тому же ухудшить качество нефти. Однако именно в местах соприкосновения соли и нефти образуется бишофит - единственный минерал, который содержит в себе 96,0 % хлористого магния, а также примеси многих солей и микроэлементов (бром, йод, медь, железо, кремний, рубидий и др.). Залегает бишофит глубоко под землей в виде хорошо растворимых кристаллов. Добывают его методом подземного растворения через скважину.

Кроме использования в металлургии, бишофит является и прекрасной подкормкой в животноводстве, а также отличным бальнеологическим (лечебным) средством. Компрессы и ванны с бишофитом применяют при лечении многих болезней (сердечных, нервных, воспалительных и др.), не случайно его часто именуют «минерал здоровья».

В наши дни благодаря наличию уникальных полезных ископаемых, открытых в том числе и П. И. Преображенским, продукция промышленных предприятий Северного Прикамья широко известна как в РФ, так и во многих странах мира. В знак признания заслуг перед страной и регионом выдающемуся русскому ученому-геологу, профессору Пермского классического университета Павлу Ивановичу Преображенскому в центре краевой столицы установлен памятник из бронзы с платиной на поверхности; высотой 2,5 м, сам памятник без постамента весит 1,5 т, скульптура «врезана» в склон газона на одной из центральных улиц Перми - ул. Ленина (скульптор А. А. Матвеев, открыт 18 октября 2019 г.). В честь П. И. Преображенского назван минерал «преображенскит» (из группы водных боратов), его именем названа улица в г. Березники Пермского края [45].

В дальнейшем большой вклад в изучение Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей внес «отец космической геологии» П. Н. Чирвинский (1880-1955), который в августе 1941 г. был эвакуирован в Соликамск, на первый калийный рудник, и за неполные три года здесь собрал материал, посвященный минералогии карналлита, синей соли и пирита, петрохимическим и физико-химическим свойствам калийных руд, ритмичности соленакопления (опубликовал одиннадцать работ) [46-48]. П. Н. Чирвинский в 1943-1953 гг. заведовал кафедрой петрографии Молотовского государственного университета им. А. М. Горького (ныне -Пермский государственный национальный исследовательский университет) [49], поэтому неслучайно на геологическом факультете этого первого университета Урала с 1994 г. установлена студенческая стипендия имени профессора П. Н. Чирвинского; с 1999 г. кафедра минералогии и петрографии Пермского университета периодически проводит научные конференции «Проблемы минералогии, петрографии и металлогении», посвященные памяти П. Н. Чирвинского.

Не будь на территории Северного Прикамья богатейших природных ресурсов, трудолюбивых, креативных людей, не получили бы здесь бурного развития сначала, с XVI столетия, соляные промыслы, потом, в последней трети XIX в., содовая промышленность, а в XX в. вряд ли был создан мощный индустриальный центр азотно-тукового, калийного и ти-таномагниевого производства. Открытие крупнейшего месторождения, его разработка, создание мощных промышленных производств, индустриальных центров с развитой инфраструктурой невозможно без научного сообщества. Именно представители академической науки, о которых сказано в настоящей работе, являются «отцами» современных сложных производств Верхнекамья. Данные о некоторых из них представлены ниже.

Как уже отмечалось, в мае 2011 г. «Сильвинит» (Соликамск) официально соединился с «Уралкалием», и ПАО «Уралкалий» стал вторым в мире по величине производителем калия. Кроме этого, в 2012 г. началось строительство Усть-Яйвинского рудника компании (тогда еще ОАО) «Уралкалий», планируемая годовая производительность этого нового рудника составляет 10 млн т руды в год (глубина стволов - примерно 465 и 422 м).

Производственные мощности ПАО «Уралкалий» (председатель совета директоров -С. В. Чемезов) в наши дни составляют пять рудников, шесть калийных фабрик и одна карналлитовая фабрика. Объем производства компании в 2021 г. - 12,3 млн т хлористого калия. В 2020 г. выпуск хлористого калия ПАО «Уралкалий» был на уровне 11,3 млн т, а численность персонала в основном производственном подразделении тогда составляла 12 700 человек.

Выпускаемый здесь карналлит обогащенный является сырьем для «крылатого» металла магния, и ПАО «Уралкалий» обеспечивает производство половины металлического магния в РФ. В свою очередь, магний является компонентом при производстве титана, последний, используемый в космической, авиационной промышленности, в подводном судостроении, медицине и других важных отраслях, производится в России только в Верхнекамье (филиал в г. Березники ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» и Соликамский магниевый завод).

С 2020 г. 81,47 % акций ПАО «Уралкалий» принадлежит холдингу «Уралхим» [50]. Акционерное общество «Объединенная химическая компания “Уралхим”» (АО «ОХК “Уралхим”»), крупнейшая компания на рынке минеральных удобрений в России (второй в РФ производитель азотных удобрений), создана в 2007 г. Ее центральный офис находится в Москве, а в Березниках успешно работает филиал «Азот» АО «ОХК “УРАЛХИМ”», география реализации продукции которого (аммиачная селитра, аммиак технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитратные соли) - Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья. Даже несмотря на пандемию, только за первое полугодие 2021 г. чистая прибыль ПАО «Уралкалий» составила 36,06 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета [51].

Кроме упомянутых выше в Прикамье действуют и другие производители удобрений. В марте 2008 г. международная химическая компания АО «ЕвроХим» приобрела на аукционе лицензию на разработку Палашерского и Балахонцевского участков (Березниковский город- ской округ). Компания тогда заплатила 4,087 млрд руб. за разведанные запасы участков, которые составляли 1 553 млн т сильвинита и 499 млн т карналлита. «ЕвроХим» учредила две калийные компании: 1) «Волго-Калий», которая занимается разработкой Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области, и 2) «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат», которая разрабатывает участки Палашерский и Балахонцевский ВМКМС.

В 2018 г. ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» запустило производство хлористого калия, к концу 2021 г. в эксплуатацию был введен тридцать один комбайновый комплекс, и общая длина выработок тогда составила уже более 800 км. В июле 2018 г. на четырех технологических линиях флотационной обогатительной фабрики были завершены строительно-монтажные работы и все линии были выведены на проектную мощность.

В 2021 г. на Усольском калийном комбинате добыто 9,6 млн т сильвинитовой руды, произведено 2,4 млн т хлористого калия, самого массового калийного удобрения (среднее содержание хлорида калия в руде 30,0 %).

Следует отметить и деятельность ПАО «Акрон», его дочерней компании АО «Верхнекамская калийная компания» (АО «ВКК»), которая ведет предпроектные работы по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В 2008 г. группа «Акрон» приобрела лицензию на освоение Талицкого участка ВМКМС с запасами сильвинита 681,5млн т (категории А + Б + С1). В 2017 г. ЗАО «Верхнекамская калийная компания» получена лицензия на право пользования недрами с целью их геологического изучения на Восточно-Талицком участке ВМКМС. В 2017 г. завершен основной объем подготовительных работ по заморозке шахтных стволов для последующей проходки (начало разработки -2018 г.). Проектная мощность Талицкого горно-обогатительного комплекса -2 млн т хлористого калия в год.

В 2019 г. Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ.РФ и «Акрон» договорились финансировать проект освоения Талицкого участка: Газпромбанк и Сбербанк суммарно инвестировали 802 млн долл., ВЭБ.РФ - 869 млн долл. Общий бюджет проекта составляет 2,5 млрд долл. (с учетом ранее понесенных расходов и НДС), а требуемый объем инвестиций - около 1,7 млрд долл., которые и поступили со стороны указанных банков.

Группа «Акрон» силами своей дочерней компании АО «ВКК» реализует проект по строительству горно-обогатительного комплекса на Талицком участке ВМКМС. В 2019 г. было заключено соглашение о взаимодействии с правительством Пермского края, в соответствии с которым компании оказывается информационная, координационная и консультационная поддержка при реализации инвестиционного проекта. В конце 2022 г. «Акрон» и правительство Пермского края в рамках Пермского инженерно-промышленного форума подписали Дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона (под документом подписи поставили председатель директоров ПАО «Акрон» А. В. Попов и губернатор Пермского края Д. Н. Махонин) [52].

В целом ассортимент производимой продукции ПАО «Акрон» включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь), основными рынками сбыта являются Россия, Бразилия, Европа, США. Перспектива развития не вызывает сомнения.

Таким образом, можно констатировать, что в Верхнекамье в XXI в. только на территории Березниковского городского округа, который был основан в 2018 г. и включает два города (Березники и Усолье), восемь сёл, одиннадцать поселков, пятьдесят четыре деревни1 и имеет площадь почти 5 тыс. кв. км, сложилась уникальная агропромышленная территория, а г. Березники является вторым по численности и социально-экономическому потенциалу в Пермском крае (после краевой столицы), его можно считать успешной городской агломерацией. Мощным индустриальным центром является и соседний с Березниками г. Соликамск с численностью около 90 тыс. жителей, который вместе с Березниками в XXI в. можно уже считать региональной агломерацией.

Открытое почти сто лет назад уникальное Верхнекамское месторождение калийно-маг-ниевых солей [1; 53] не только способствовало рождению на Западном Урале «молодого социалистического города Березники», но и буквально за считанные десятилетия сделало его вторым по численности и социально-экономическому потенциалу городом Пермского края. Неслучайно Березники сегодня по праву именуют «Камской республикой химии» [54, с. 64] или, с легкой руки самобытного советского писателя К. Г. Паустовского (командированного в 1931г. в Прикамье по заданию Российского телеграфного агентства (РОСТА) и прожившего более двух месяцев на строительстве Березниковского химического комбината), «Республикой химии на Каме», «Великаном на Каме» [55; 56].

Список литературы История открытия и роль крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

- Кудряшов А. И. Верхнекамское месторождение солей. Пермь : ГИ УрО РАН, 2001. 429 с.

- Ваксман С. И. Условный знак – Пермь. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1991. 172 с.

- Высоцкий Б. П. Иоганнес Вальтер и его роль в развитии геологии / ред. Н. А. Лисицына, А. В. Пейве. М. : Наука, 1965. 175 с.

- Иностранные члены Российской академии наук XVIII–XXI вв.: Геология и горные науки / [отв. ред. И. Г. Малахова]. М. : ГЦ РАН, 2012. 504 с.

- Твое Прикамье. Береги свой дом : эколого-краеведческая хрестоматия / сост. Е. А. Черных, Т. В. Похожаева. Пермь : Пушка, 2005. 159 с.

- Савенкова Н. М. Профессор Преображенский // Соликамский краеведческий музей : сайт. URL: http://skm.solkam.ru/o-muzee/публикации/istoriya-solikamska/professor-preobrazhenskiy/ (дата обращения: 12.12.2022).

- Андреюк И. Н. Солепромысловое хозяйство баронов Строгановых в конце XVIII – первой половине XIX в. // Проблемы и тенденции развития Верхнекамского региона: история, культура, экономика : материалы респ. науч.-практ. конф. Березники : Типография купца Тарасова, 1992. С. 22–24.

- Розен Б. Я. Пермянка. История соляного производства в Прикамье. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1965. 126 с.

- Шатов А. А. Производство кальцинированной соды – от прошлых к новым технологиям // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования : электрон. журн. 2017. № 1. URL: https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=8 (дата обращения: 22.01.2023).

- Сигов И. С. Видения профессора Менделеева на Урале : [брошюра] // Государственный архив Пермского края. Ф. р-926. Оп. 1. Д. 46.

- Морачевский А. Г. Вклад академика Н. С. Курнакова в создание промышленности калийных удобрений России (К 90-летию открытия Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей) // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2015. № 3 (226). С. 154–158.

- Глушков И. Н. Эксплуатация буровых скважин. М. ; Пг., 1923. 343 с.

- Шарц А. К. Первооткрыватель калия Н. П. Рязанцев. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1957. 26 с.

- Николаев С. Ф. Чудесные соли : [Соликамский калийный комбинат] : [Для школьников ст. классов]. [Молотов] : Молотовгиз, 1951. 48 с.

- Богданов М. В. Рязанцевы. История рода. Соликамск, 2019. 113 с.

- Трунов Л. Я. Калий и магний Верхнекамья. Начало пути. В 3 т. Т. 2. Соликамск : ООО «Типограф», 2011. 425 с.

- Курнаков Н. С. Введение в физико-химический анализ. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. 562 с.

- Курнаков Н. С. О нахождении калиевого минерала в России // Известия Академии наук. 1916. Т. 10. С. 1411–1412.

- Курнаков Н. С. О калиевых солях в рассолах Соликамского края // Известия Российского института прикладной химии. 1922. Вып. 1. С. 40–50.

- Курнаков Н. С., Белоглазов К. Ф., Шматько М. К. Месторождения хлористого калия Соликамской соленосной толщи // Известия Академии наук. 1917 (материалы по общей и прикладной геологии). Вып. 53. Т. 11. С. 467–474.

- Соловьев Ю. И. Николай Семенович Курнаков : 1860–1941. М. : Наука, 1986. 272 с.

- Морачевский А. Г. Академик Николай Семенович Курнаков и его научная школа / под ред. акад. РАН Ю. С. Васильева. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 99 с.

- Мелуа А. И. Блокада Ленинграда. СПб. : Гуманистика, 1999. 671 с.

- Боровиков Л. И. Анатолий Николаевич Рябинин (1874–1942) // Выдающиеся ученые Геологического комитета – ВСЕГЕИ. Л. : Наука, 1982. С. 79–108.

- Рябинин А. Н. К вопросу о геологических условиях нахождения калийных солей в Соликамском районе, Пермской губернии. С 3 табл. Пг.: Тип. «Кадима», 1920. 297 с.

- Яковлев Н. Н. А. Н. Рябинин : (Некролог) // Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества. 1945. Т. 12. С. 3–10.

- Яковлев Н. Н., Рябинин В. Н. К геологии Соликамского Урала. Пг.: Геол. ком., 1915. 31 с. (Труды Геологической комиссии. Новая серия ; Вып. 123).

- Яковлев Николай Николаевич (1870–1966) // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. В 30 т. Т. 30. М. : Сов. энцикл., 1978. С. 1444–1445.

- Яковлев Николай Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). Т. 41. СПб. : Тип. Акц. Общ. Брокгауз – Ефрон, 1904. С. 610–611.

- Андрюков А. И., Леонтичук А. С., Морачевский Ю. В. Добыча и переработка калийных солей / под ред. проф. Ю. В. Морачевского. М. : Госхимиздат, 1943. 196 с.

- Иванов А. А. Павел Иванович Преображенский // Выдающиеся отечественные геологи. (Очерки по истории геологических знаний) / Геол. ин-т АН СССР [и др.]. Вып. 19. Л. : Наука, 1978. С. 142–159.

- Заев М. Л. Известняки Коми-Пермяцкого округа Уральской области : (предварительный отчет) : 6 карт и 7 разрезов в тексте / ред.: П. И. Преображенский, М. О. Клер, П. М. Ицкин. Свердловск : Урал. геол.-разведочное упр., 1930. IV, 20 с.

- Иванов А. А. История открытия Верхнекамского месторождения калийных солей // Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института. 1962. Т. 83. С. 137–145.

- Хейфец Я. М. Комплексное использование соликамских карналлитов // Соликамские карналлиты. М. ; Л. : ОНТИ. Гл. ред. горно-топливной лит., 1935. С. 25–48.

- Цифринович В. Е. Мы создали калийную промышленность. Свердловск : Политиздат, 1934. 68 с.

- Ерохин Ю. В., Поленов Ю. А., Шорин А. Г. История горного дела. Павел Иванович Преображенский (1874–1944) и преображенскит // Известия Уральского государственного горного университета. 2020. Вып. 1 (57). С. 223–232.

- Преображенский Павел Иванович // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. В 30 т. Т. 20. М. : Сов. энцикл., 1975.

- Процесс над колчаковскими министрами: Май 1920. М. : Фонд «Демократия», 2003. 672 с.

- Преображенский Павел Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Перм. ун-т, 2001. С. 158–159.

- Федотова С. Л. Геолог удачи: Настоящая жизнь профессора Преображенского. Пермь : Астер Плюс, 2021. 336 с.

- Преображенский П. И. Соликамское калийное месторождение. Л. : Госхимиздат, 1933. 34 с.

- Иванов А. А., Морачевский Ю. В. Воспоминания о П. И. Преображенском // Записки Всесоюзного минералогического общества. Сер. 2. Ч. 84. Вып. I. М., 1955. С. 63–68.

- Иванов А. А. Герой социалистической стройки П. И. Преображенский // Разведка недр. 1934. № 11. С. 13–14.

- Богданов М. В. Верхнекамье: возраст опыта и мудрости // Соликамскъ (спец. вып. к 75-летию открытия Верхнекамского месторождения калийных солей). Соликамск, 2000. № 2.

- Преображенский П. И. // Березники : энцикл. справ. / науч. ред. д. и. н. Г. Н. Чагин. Пермь : Книжный мир, 2007. С. 259.

- Чирвинский Н. П. Чирвинский Петр Николаевич // Репрессированные геологи / ред. В. П. Орлов, отв. ред. Л. П. Беляков, Е. М. Заболоцкий. М. ; СПб., 1999. С. 336–337.

- Геологи Пермского университета – в Великой Отечественной войне / сост. В. И. Костицын. Пермь : Перм. ун-т, 2005. 167 с.

- Чирвинский П. Н. Отрывки из моих воспоминаний // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 15 : Геологи высших учебных заведений Южной России. М. : Наука, 1972. С. 11–60.

- Лазаренко Е. К. Петр Николаевич Чирвинский : [Некролог] // Минералогический сборник Львовского геологического общества. 1955. № 9. С. 401–403.

- Халудоров Т. «Уралхим» Дмитрия Мазепина купил «Уралкалий» // Ведомости : сайт. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/02/849285-uralhim-mazepina (дата обращения: 11.01.2023).

- Чистая прибыль «Уралкалия» за I полугодие составила 36 млрд рублей // Коммерсантъ. 2021. 27 июля.

- «Акрон» и Правительство Пермского края подписали Дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона // Верхнекамская калийная компания : сайт. URL: https://www.verkhnekamskpotashcompany.ru/press-center/press-releases/2022/dekabr2022/672/ (дата обращения: 16.01.2023).

- Иванов А. А., Воронова М. Л. Верхнекамское месторождение калийных солей. Л. : Недра, 1975. 219 с.

- Пермская область. История промышленного, хозяйственного и культурного развития : ист.-публицист. изд. / под ред. Г. В. Игумнова. Пермь : Стиль-МГ, 2000. 280 с.

- Паустовский К. Г. Соль земли // Паустовский К. Г. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М. : Худ. лит., 1958. С. 258–308.

- Паустовский К. Г. Великан на Каме: на стройке Березниковского комбината. М. ; Л. : Госхимиздат, 1934. 60 с.